書いてあること

- 主な読者:いまの時代にあった組織変革を考える経営者

- 課題:働き方改革など、社会の状況が変化する中で、適切な組織形態を選択したい

- 解決策:昭和から平成に起こった社会と組織形態の変化と、自社に合った組織形態を選択するためのポイントを解説する

1 令和時代の組織はどうあるべき?

30年以上続いた平成が終わりを迎え、いよいよ「令和」の時代が始まります。改元という節目に当たり、改めて企業の未来に思いを馳せている経営者も多いでしょう。振り返ってみると、昭和から平成にかけて企業を取り巻く環境は大きく変化しました。

“労働力を提供する大勢の中の1人”だった従業員が“個”としての性格を強め、終身雇用ではなく、転職や副業など自分で働き方を選ぶ時代になりました。インターネットの発展により、情報戦略の重要性がこれまで以上に増しています。

こうした変化は、時として組織の在り方にも影響を与えます。組織上の階層がなく、全従業員が自らの権限で資源分配や意思決定を行う「ティール組織」などは、その最たる例といえるかもしれません。

経営者は、企業を取り巻く環境の変化に合わせて、組織の在り方を見直さなければなりません。とはいえ、「世間で注目されているから、うちもティール組織にしよう」といった考えはあまりにも安直です。

どのような組織にも長所と短所があり、企業によって在るべき姿が異なります。令和時代の組織はどうあるべきか、昭和から平成にかけての環境の変化などを踏まえて考えてみましょう。

2 昭和から平成にかけての環境の変化

1)「企業主導の働き方」から「従業員主導の働き方」へ

昭和の時代は、多くの企業が終身雇用や年功主義といった「日本的雇用システム」を採用し、長期的に労働力を確保することで、高度経済成長期(1955年ごろから1973年ごろまでを指すといわれます)を乗り切ろうとしました。

従業員は、一度入社すれば企業にその生活を保障される代わりに、長時間労働や今であればハラスメントに該当しそうな上司のしごきなど、多少のつらいことには耐えながら働く時代でした。

しかし、平成に入り、バブル崩壊後の長期不況により、リストラなどに踏み切る企業が出てくると、企業の生活保障能力に不安を抱く従業員が出てきました。同時に、それまで企業から生活を保障される代わりにある程度我慢していた、長時間労働やハラスメントが社会問題化するなど、従業員の働き方についても見直しが始まりました。

こうした状況の中、「定年まで1社に勤め続ける」という働き方は一般的でなくなっていきました。今では、「企業が自分に合わないと思ったら転職する」「あえて労働時間の短い働き方を選び、空いた時間を自分の趣味・自己啓発・副業などのために使う」など、従業員が自分で働き方を選ぶことが当たり前になりつつあります。

2)「社内の労働力」から「社外の労働力」へ

昭和の時代は、もともと雇用している既存の従業員だけが企業の労働力でした。しかし、1986年の労働者派遣法施行に伴い、派遣社員という社外の労働力を活用することが正式に認められました。

さらに、バブル崩壊後は、社内のコスト削減や中核事業への注力などを目的として、社内の業務の一部を「アウトソーシング」する企業が出てきました。インターネットを通じて、不特定多数の個人に業務を委託する「クラウドソーシング」も登場しました。

また、派遣社員やアウトソーシングとは視点が異なりますが、オフィス外に労働力が出ていくという点では、テレワークなども注目すべき働き方です。昭和の時代は、外回りなどの業務を除き、オフィス内で仕事をするのが当たり前でしたが、インターネットの発展に伴い、在宅などでも仕事をすることができるようになりました。

3)「トップダウン」から「ボトムアップ」へ

昭和の高度経済成長期は、「三種の神器(冷蔵庫、洗濯機、白黒テレビ)」や「3C(カラーテレビ・クーラー・自動車)」など、消費者の生活レベルを向上させる製品を大量生産して販売する時代でした。

うがった見方をすれば「モノを作れば売れた時代」であったため、企業の向かうべき方向性がある程度明らかであり、経営者に求められたのは、企業がその方向性に向かって進むことができるよう、従業員の足並みをそろえることでした。

しかし、高度経済成長期が終わりを迎えると、経済環境は徐々に複雑化します。平成に入ると、バブル崩壊後の消費減退に伴い、「モノを作るだけでは売れない時代」へと変わっていきます。

さらに、インターネットの普及に伴い、市場情報などがリアルタイムで入手できるようになると、「消費者のニーズや他社の動きを迅速にキャッチして、経営判断に回さなければならない」など、情報戦略が重要性を増してきます。

企業が生き残るのに必要な情報や意見を、スピーディーに集約するため、従業員から経営者へのボトムアップが昭和の時代以上に求められるようになってきたのです。

3 組織形態の選択肢

1)さまざまな組織形態

1.機能別組織

経営者の下に総務部門、経理部門、営業部門、製造部門といった機能・役割別の部門を置いたピラミッド型組織の典型例です。部門は機能・役割によって、部や課などに細分化され、それぞれに部長、課長などの長が置かれています。そして、経営者を筆頭に、上の階層の従業員(役員を含む)から下の階層の従業員に命令が与えられます。

中小企業の場合は、大企業ほど部門が明確に区分されていないところがありますが、総務担当者、営業担当者など、従業員個人が部や課の役割を果たし、実質的に機能別組織に近い運用をしていることがあります。

機能別組織は、指揮命令系統が明らかであるため、従業員を統率するのに適しています。一方、階層が多くなればなるほど、下の階層の従業員は自身の裁量で行える業務の幅が狭くなります。そのため、上の階層からの命令に従い、淡々と業務を行うだけの従業員も多く、情報や意見のボトムアップが行われにくい面があります。

2.マトリックス組織

1人の従業員が同時に2つ以上の部門に所属する組織形態です。1人の従業員が構造的に2人以上の上司を持ち、2つ以上の指揮命令系統によってコントロールされることになります。

例えば、多数の製品を担当する「営業部」の従業員が、特定の製品Aについて、製造部門や営業部門も併せた「製品A部」にも属するというようなイメージです。この場合、従業員は、営業部の上司と製品A部の上司の2人から命令を与えられることになります。

マトリックス組織は、複数の目的(上の例でいえば営業部の業績アップと、製品Aの販売促進など)を同時に進めるのに適しています。一方で、指揮命令系統が複雑になり、業務の責任者が曖昧になりやすい傾向があります。

3.アウトソーシング型組織

社内の業務の一部を、外部の専門業者などに切り出した組織形態です。アウトソーシングを行う場合は、外部の専門業者などと、業務委託契約・請負契約・委任契約などを締結することになります。

外部の専門業者などは、企業とは指揮命令関係にないため、基本的に依頼された仕事について企業から逐一指示を受けることはありません。ただし、例えば、ウェブサイトの制作などの場合、依頼元の企業と依頼先のITベンダーなどが、半ばパートナーのような形で仕事を進めることになります。

アウトソーシング型組織は、企業が社内のコスト削減を図ったり、中核事業に注力したり、自社では提供できないノウハウが必要だったりする場合などに適しています。一方で、外部の専門業者などに逐一具体的な指示を与えるなど、労働者に近い扱いをしてしまうと、法的なトラブルに発展する恐れがあります。

4.リモート型組織

従業員が必ずしもオフィスに出社せず、自宅やサテライトオフィスなどでテレワークの形態で仕事をする組織形態です。就業場所などの労働条件が一部変更されるだけなので、オフィス内で働く場合と指揮命令系統は変わりません。

ただし、オフィス内で働く場合に比べ、上司の目が届きにくいため、実質的には業務委託などに近い働き方になります。従業員には、上司に管理されなくても業務を遂行できるだけの自己管理能力が求められます。

リモート型組織は、従業員が就業場所をある程度自由に選択できるため、育児・介護と仕事を両立させたり、集中しやすい場所で働くことで、オフィス内で作業する場合よりも仕事がはかどったりといった効果が期待できます。一方で、オフィス外で行える業務が限定されやすい、働き方によっては上司が部下に具体的な命令を出すことが認められないことがある(事業場外みなし労働時間制など)といったデメリットもあります。

5.ティール組織

部長、課長などの組織上の階層がなく、指揮命令系統が存在しない次世代型の組織形態です。全従業員は、自らの権限と責任で資源分配や意思決定を行います。

例えば、プロジェクトを推進したり、物資を購買したりする場合、事前に他の従業員からの助言を受ける必要がありますが、反対する従業員がいたとしても、必ずしもコンセンサスを得る必要がありません。

組織内での役割分担から労働時間、賃金に至るまで、企業から一方的に決められることはほとんどなく、従業員自身の判断または他の従業員との話し合いで決めることになります。

ティール組織は、従業員が自身の裁量で行える業務の幅が広いため、経営上の意思決定を迅速に行うことができ、一般的な企業でありがちな「経営陣の承認を待っている間にビジネスチャンスを逃す」といった問題を回避できる可能性があります。一方で、従業員の業務習熟度や知識量が不足していると、正しい資源分配や意思決定が行われない危険性があります。

2)各組織形態の比較

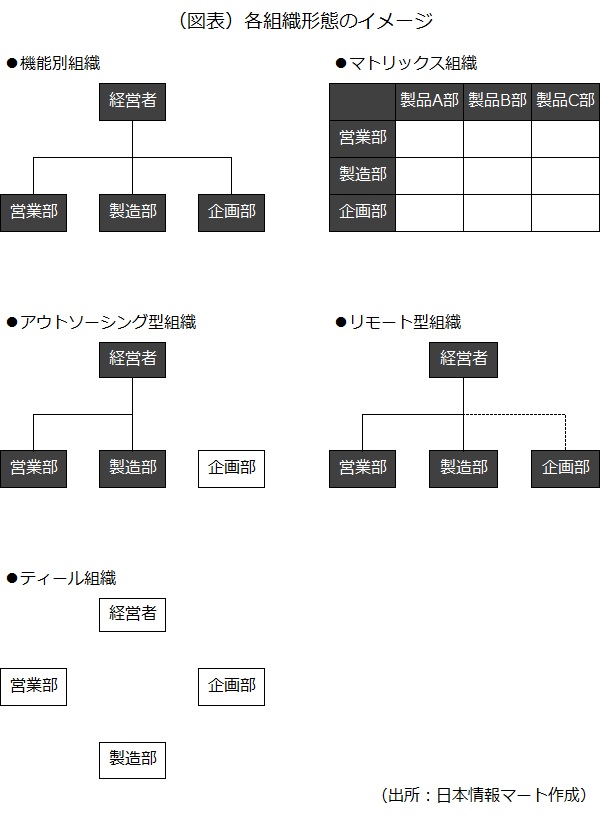

ある企業の経営者、営業部、製造部、企画部を例にとって、各組織形態のイメージを比較すると、次の図表のようになります。なお、図表の色付きの箇所は、組織内の指揮命令系統に属しているもの、色付きでない箇所は指揮命令系統に属していないものです。

機能別組織は、経営者を筆頭に上の階層から下の階層に命令が及ぶ組織形態です。マトリックス組織も、「従業員が営業部と製品A部に属し、同時に2人の上司を持つ」といった特徴はありますが、上の階層から下の階層に命令が及ぶシステム自体は機能別組織と変わりません。

アウトソーシング型組織では、例えば企画部の業務をアウトソーシングした場合、その業務に携わる外部の専門業者などは企業の指揮命令系統には属しません。また、リモート型組織で、企画部の従業員にテレワークを認めた場合、その従業員は依然として指揮命令系統には属するものの、オフィス内で作業している場合に比べ、指揮命令が及びにくくなり、業務委託などに近い形になります。

ティール組織では、指揮命令系統は完全に廃止され、各部門の従業員が自身の判断または他の従業員の助言を受けたりしながら業務を行うことになります。

4 組織形態を考える上での注意点

1)そもそも組織形態を変える必要があるのか?

企業が組織形態を変えると、第3章で紹介したように、組織内の指揮命令系統が少なからず変更される可能性があります。安易に組織形態を変えるとかえって従業員を混乱させることになりかねません。

組織形態を変える必要があるか否かの判断は、まず「自社が抱えている重要な課題があるか?」「その課題は、組織形態の変更以外の手段で解決することができないのか?」などを検討した上で行うのがよいでしょう。

例えば、「これまで機能別組織でやってきたが、従業員からの情報や意見のボトムアップがほとんどない。企業内にイノベーションを起こすために組織形態を変える必要がある」といった課題があれば、従業員自身の裁量で行える業務の幅を広げることから始めてもよいでしょう。幾つか対策を講じても効果がないときに、初めて組織形態の変更を検討するべきです。

2)従業員は組織形態の変更に対応できる?

企業の組織形態を変える必要性があったとしても、その変化に従業員が対応できるとは限りません。

例えば、リモート型組織やティール組織を導入する場合、従業員が自身の自己管理を行うことができることや、業務習熟度や知識量が高いレベルに達していることが求められます。また、機能別組織のようなトップダウン型の組織であっても、そもそも従業員の多くが経営者の強いリーダーシップに憧れて働いているような場合は、組織形態の変更が、かえって従業員の仕事へのモチベーションをそいでしまう恐れもあります。

組織形態を変更する場合は、「今の組織形態について感じていることは何か?」「〇〇の組織形態についてどのような意見を持つか?」といった内容について、事前に従業員にヒアリングやアンケートを実施するなどして、慎重に進める必要があるでしょう。

3)1つの組織形態にこだわりすぎていないか?

第3章では5つの組織形態を紹介しましたが、自社の在り方を5つの組織形態のいずれかに無理やり当てはめる必要はありません。

例えば、リモート型組織を導入する場合、従業員がオフィスに出社する日とテレワークを行う日を決めておき、オフィスに出社する日は、機能別組織の指揮命令系統に基づいて業務を進めるといった対応が可能です。ティール組織を導入する場合も、緊急時においてはトップダウン型で意思決定を行う必要があるかもしれません。

組織の在り方に正解はありません。経営者が自社の課題、従業員の希望や能力などを勘案し、自社に最も適合するであろう形に組織をカスタマイズしていくことを心掛けるとよいでしょう。

以上(2019年5月)

pj80080

画像:pixabay