1 日本人の食生活には欠かせない豆腐

豆腐は日本人にはなじみの深い加工食品です。冷ややっこ、湯豆腐、みそ汁の具、麻婆(マーボー)豆腐、田楽など日本人の食生活には欠かせません。厚揚げ、がんもどき、油揚げなどの揚げものなどもあります。

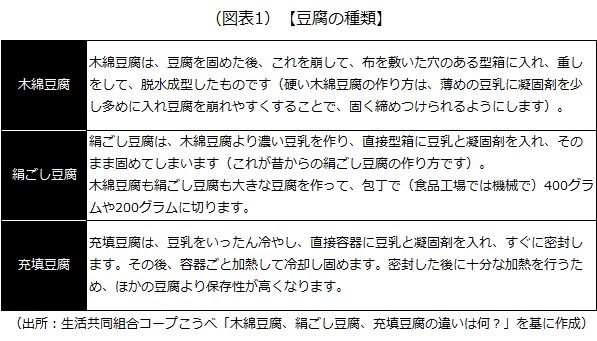

豆腐の好みは人それぞれで、口当たりの軟らかい絹ごし豆腐が好きな人がいれば、しっかりした木綿豆腐が好きな人もいます。冷ややっこには絹ごし豆腐がよいが、すき焼きは木綿豆腐をしっかりと焼いた焼き豆腐が好みといったように、料理によっても豆腐は使い分けられています。

ちなみに、絹ごし豆腐は絹の布でこすわけでなく、組織が極めて細かく滑らかであることから付いた名称だといわれています。また、木綿豆腐の名称は、製造工程で木綿の布を用いることに由来しているとされます。

2 豆腐の歴史

豆腐は中国が発祥の地であるようですが、初めて豆腐が作られた時期は明確ではありません。日本には奈良時代に中国に渡った遣唐使の僧侶によって伝えられたとする説が一般的ですが、実際に文献に初めて豆腐という文字が現れるのは平安時代の後期です。

江戸時代になると、それまでは主に僧侶や武士の食べ物であった豆腐は、一般庶民の食べ物として普及していったようです。

3 豆腐の種類と作り方

1)豆腐の種類

2)豆腐の作り方

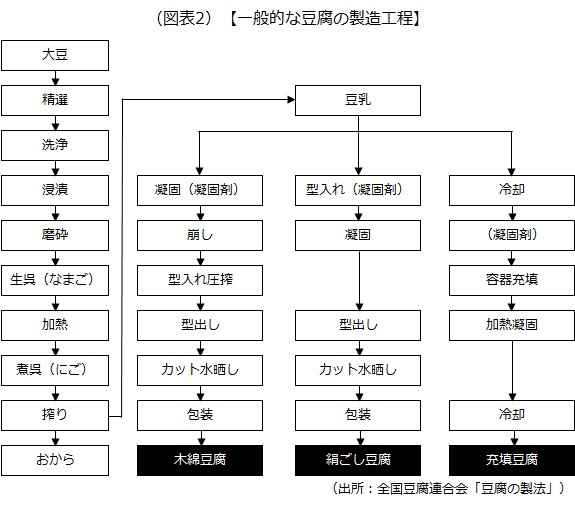

次に豆腐の作り方を確認してみましょう。一般的な豆腐の製造工程は次の通りです。

豆腐の原料は大豆なので、ここでは、大豆から豆乳になるまでの流れを紹介します。なお、豆乳ができてから製法やその手順を変えることで、木綿豆腐、絹ごし豆腐、充填豆腐を作り分けることができます。

-

精選

割豆、破砕豆、虫喰豆、他の種子類、異物などの夾雑(きょうざつ)物を取り除きます。 -

洗浄

大豆の表面に付着している土・ほこりなどを十分取り除くために、水洗いを何回も繰り返します。 -

浸漬(しんせき)

次の工程の大豆磨砕をしやすくするために、水に漬けます。漬ける時間は、水温によって異なります。割豆、破砕豆、虫喰豆、他の種子類、異物などの夾雑物を取り除きます。 -

磨砕(まさい)

浸漬し水分を含んで大きくなった大豆を細かく砕きます。昔は石臼でひいていましたが、現在はグラインダーが一般に用いられています。磨砕は、大豆の細胞を破りたんぱく質等の成分の抽出に役立ちます。磨砕は注水しながら行いますが、加水量によって豆乳の濃度を加減します。 -

加熱

生呉(磨砕したものを呉といい、加熱したものと対比して生呉という)を加熱します。加熱は、大豆たんぱくを凝固しやすく、成分を最大に溶出させるために行います。昔は、呉を釜に入れ直(じか)火で加熱(地釜)していましたが、現在はボイラーによる蒸気加熱が主流です。加熱温度は、100度前後です。 -

搾り

濾過、分離などともいいますが、加熱した呉(煮呉)を豆乳とオカラに分離する工程・作業です。

4 健康食品としての豆腐

1)豆腐は栄養吸収率が高い

大豆は消化のあまりよくない食物といわれていますが、豆腐の消化吸収率は92~98%とされています。豆腐は、大豆の組織を十分壊し、たんぱく質や脂肪などをいったん遊離させたうえで、消化の悪い繊維質を除いているため、一般の人はもちろん、病人、老人、離乳食にも適しています。

2)世界の「TOFU」

良質なたんぱく質を効率的に吸収できる豆腐は、日本だけでなくアメリカなどの海外でも健康食材として知られています。肉の代わりに、揚げたりソテーしたりというような加熱調理に使うことが多く、豆腐ステーキにしたり、チーズ代わりに使ったりと、ベジタリアンはもちろん、カロリーや脂肪分を気にする人たちにも幅広く支持されているのです。

以上(2023年9月)

pj96517

画像:Nishihama-Adobe Stock

画像:pixabay