1 「悪い社内文書」ができるのは経営者のせい?

社内文書を読んでいて、「なんて分かりにくいんだ!」とイラついたことはありませんか? 悪い社内文書にはいろいろと難点がありますが、とにかく、

- 何を伝えようとしているのか分からない

- 文字が多すぎて見ただけでげんなりする

といった感じで、迷惑なことこの上ありません。なかには、この悪い社内文書に「悪い慣習」が重なり、「オンライン会議で録画をしているのに、【長い議事録】を作って回覧する」「DXを進めるための会議で、【何十枚もの紙の資料】が配布される」といったケースもあります。

悪い社内文書が作られてしまう理由としては、

- 社内文書を作る側にとって、長くて専門的な文書のほうが「作った感」がある

- 経営者がボリュームのある社内文書を評価する、会議でやたらと資料を求める

などが挙げられます。経営者は業務効率化を求めているのに、社員が腕まくりをして悪い社内文書を作るというチグハグな状態では業務効率は下がるばかりです。

まず大切なのは、社内で「良い社内文書」「悪い社内文書」の共通認識を作ること

です。以降で詳しく見ていきましょう。

2 良い社内文書と悪い社内文書の違い

社内文書には、

- 状況把握に関係者の協力を求める「報告書」

- 社内の関係者に特定の事項を周知する「通達」

- 社内の意思決定権者の承認を得る「稟議(りんぎ)書」

- 会議などの記録を残す「議事録」

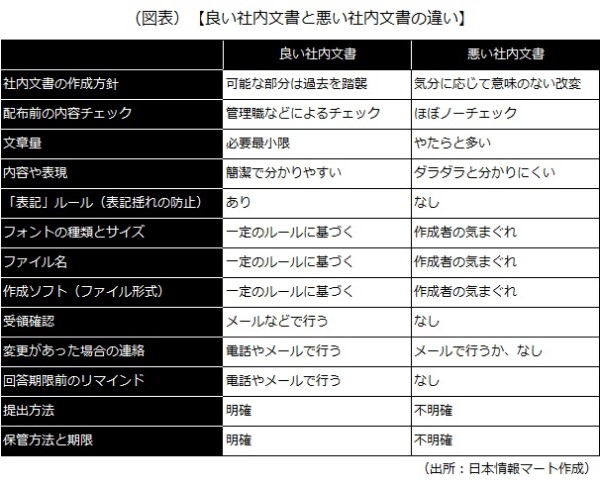

といった種類があります。このうち、1.の報告書に注目すると、良い社内文書と悪い社内文書には次のような違いがあります。

極端な部分もありますが、良い社内文書と悪い社内文書の違いは一目瞭然でしょう。では、どうすれば良い社内文書が作成できるのか。具体的に確認していきましょう。

3 良い社内文書を作成するためのポイント

1)社内文書のフォーマット

社内文書は、「過去のフォーマット」を踏襲したほうが作成時間を短縮できます。例えば、報告書に回答を求める場合、過去に見たことのあるフォーマットのほうが対応しやすいです。避けたいのは、作成者の気分に応じて意味もなくフォーマットを変更することです。

2)内容のチェック

作成された社内文書は、管理職などが必ずチェックをしましょう。作成者も自分で内容を再確認してみましょう。悪い社内文書の場合、いかに分かりにくいかが実感できるはずです。

3)文章量

社内文書は短いほど良いです。作成者は「長い文書を作ったほうが頑張っている!」と思い込みがちではありますが、ここは経営者が率先して簡潔な文章を推奨すべきです。

4)内容や表現

すぐに理解できる表現にしましょう。また、タイトル、見出しなどをうまく使って、その社内文書の重要度や目的などが一目で分かるように工夫します。

5)表記揺れなどの防止策

表記揺れを防ぐために、「全角/半角」「である調/ですます調」といった基本から、「ES/従業員満足度/社員満足度」といった用語までをルール化できると、より効率化が図れます。

6)フォントの種類とサイズ

フォントの種類と、見出しや本文など部分ごとのサイズをあらかじめ決めるようにしましょう。文字化けなどのリスクも回避できます。この他、エクセルの「表示形式(小数点など)」や「配置(縦横の位置)」も統一します。

7)ファイル名

ファイル名は、一目見ただけで内容が分かるよう、「報告内容_報告部署_報告者_報告年月日」といった具合にルールを決めます。例えば、「テーマ_営業1課_山田_20250101」などです。

8)作成ソフト(ファイル形式)

社内文書のファイル形式は、あらかじめ統一しましょう。特に意味もなく、前回はエクセル、今回はワードといったように、気まぐれで作成ソフトを変更するのは避けるべきです。

9)受領確認

重要な社内文書なら、社内文書の公開後(送信後)、速やかに受領確認をします。社内文書は作ることが目的ではなく、公開(送信)した後が大切であることを忘れてはなりません。

10)変更があった場合の連絡

社内文書の報告期限などを変更した場合、その旨のメールを送って終わりにしてはいけません。相手が見落としている場合もあるので、相手にリアクションを求めるか、メールと併せて電話でも連絡するなどします。

11)回答期限前のリマインド

年度の切り替え時期やキャンペーンなど、繁忙期に報告書の提出を求める場合、回答者が悪気なく失念してしまうことがあります。そのため、期限の3日程度前に再通知をすると丁寧です。

12)提出方法

社内文書の提出方法について、メールや郵送などの手段、提出先の担当者などを明らかにします。メールでの返信を求める場合は、「件名」と「添付するファイル名」などのルールも決めておきます。

以上(2025年1月更新)

pj40017

画像:pixabay