1 不動産の賃料を削減せよ!

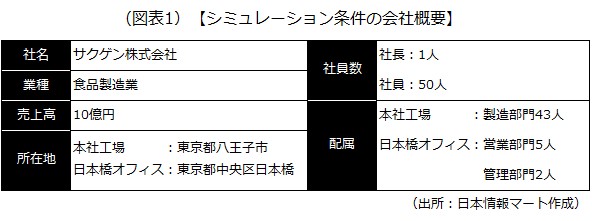

このシリーズでは、架空のサクゲン株式会社を舞台としたコスト削減の取り組みを、シミュレーション付きで紹介しています。今回のテーマは「不動産の賃料」で、コスト全般の削減シミュレーションは以下からエクセルをダウンロードしてください(ウェブで閲覧の場合に限ります)。ダウンロードしたエクセルに、御社の数字を入力すれば使うことができます。

不動産の賃料の削減は、解約・値下げ交渉・移転が中心となります。このうち、最初に検討したいのが解約です。利用していない駐車場や利用頻度の低い施設など、遊休の不動産があるなら、活用方法を検討するか、解約してしまうかを決めましょう。

不動産の整理ができた後は、不動産の利用に変更を伴わない値下げ交渉を検討することになります。ただし、都心部のように、年々賃料が上昇している地域では、値下げ交渉が削減方法の選択肢にならないでしょう。

最後、もしくは値下げ交渉と同時に検討したいのが移転です。ただし、移転の場合、新しい物件の賃料だけでなく、移転に伴う多額の費用が発生することになります。また、事業所を移転するときは、営業活動や社員の通勤などに支障を来さないか注意を払わなければなりません。

2 不動産の賃料の削減方針

営業部長と管理部長が、不動産の賃料の削減方針について話し合います。早速、会議の様子を見てみましょう。

営業部長:不動産の賃料の削減方針をまとめよう。

管理部長:まずは値下げ交渉ですね。ただ、不動産オーナーは逆に値上げを検討しているようで、交渉は難航しそうです。今より小さい物件に移る方法もありますが、移転費用と賃料を考えると、なかなか難しいです。

営業部長:日本橋オフィスを解約してレンタルオフィスに移転するのはどうだろう。テレワークが定着して出社人数は3人ぐらいだし。

管理部長:移転しても業務に影響は出ないでしょうか?

営業部長:確認は必要だな。

管理部長:あと、社用車をレンタカーに変えることになれば、駐車場の解約もできますね。

営業部長:そこは、改めて試算しよう。

この会話を受けて、削減方針を次のようにまとめました。

不動産の賃料

- 定 義:不動産を借りるための支出

- 支出内容:オフィスや店舗、社宅の家賃・管理費・共益費、駐車場や倉庫の賃料など

- 削減方針:賃貸契約をやめる、賃料を減らす、賃貸物件を変える

- 削減目標:1300万円

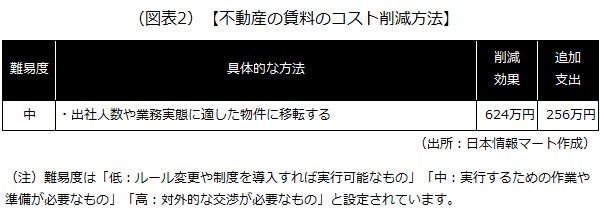

さらに、提案があった削減方法のアイデアの取り組み難易度を決め、1年間の削減効果と削減に必要となる追加支出をシミュレーションして、取り組みの優先順位を決めました。具体的には次の通りです。

なお、図表中の削減効果は、サクゲン株式会社のシミュレーション条件によるものです。実際の効果は会社ごとに異なります。

3 不動産の賃料の削減シミュレーション

出社人数や業務実態に適した物件に移転する(難易度:中)

オフィスは、「出社する社員が何人いるのか」「オフィスでないとできない業務は何なのか」を確認し、適正な広さや場所、設備のある物件に移転することで、コスト削減につながります。

サクゲン株式会社では、東京の日本橋エリアにオフィス(30坪・賃料70万円)を構えています。しかし、近年はテレワークが浸透して出社人数が減っていることや、取引先との商談・打ち合わせがオンライン会議に切り替わっていることなどを考慮し、このままオフィスを借りておく必要はないと判断しました。

日本橋オフィスを解約し、代わりに近くのレンタルオフィス(賃料18万円)を借り、オフィス勤務の社員は基本的にテレワーク(週2回出社)とした場合、1年間の削減効果は次のようになります。

624万円=(70万円-18万円)×12カ月

なお、移転にかかる諸経費として、現賃貸物件の原状回復費120万円、オフィス什器(じゅうき)の廃棄処分費30万円、入居月の現賃貸物件の賃料70万円、移転先の入居事務手数料36万円、合計256万円を見込んでいます。

サクゲン株式会社の例では、オフィスの移転を選択していますが、現在借りている物件の賃料が周囲の類似物件の相場よりも割高なときは、不動産オーナー(賃貸人)と賃料の値下げを交渉するという選択肢もあります。

不動産の賃貸借契約書には、借地借家法に基づいて、原則として次のような場合、不動産オーナー(賃貸人)と賃借人は、賃料の増減を請求できる旨が定められています。

- 土地・建物に対する租税その他の公課・負担の増減により、賃料が不相当となった場合

- 土地・建物の価格の上昇・低下その他の経済事情の変動により、賃料が不相当となった場合

- 近傍類似の土地・近傍同種の建物の賃料に比較して、賃料が不相当となった場合

賃料の改定は、一般的に賃貸借契約の更新のタイミング(2年か3年)で行われることが多いですが、不動産オーナーと賃借人の合意があれば、契約期間中の見直しも可能です。

4 不動産の賃料を削減するときのポイント

1)移転・廃止はタイミングや費用の内容に注意する

オフィスや店舗の移転・廃止を判断しても、すぐに実行すべきではありません。賃貸借契約に定められた解約予告期間外に解約すると、不動産オーナーに違約金を支払うことになるからです。まずは、契約の更新時期や解約予告期間を確認しましょう。

また、移転にかかる費用は多岐にわたり、

新しい拠点の敷金・保証金、礼金、仲介手数料、前家賃、前共益費、火災保険料、内装工事費、設備工事費、家具・備品購入代、引っ越し代、名刺や封筒などの印刷代、現在の拠点の原状回復費など

があります。新拠点の規模や立地によって異なりますが、初期費用だけで数百万円から数千万円になることも珍しくありません。

退去時の原状回復費、新拠点の内装工事費を削減するため、居抜き(設備や器具、道具、日用家具などがついたままでの売買または賃貸借)で契約という方法もあります。ただし、不動産オーナーの許可が必要なため、希望通りには契約できなかったり、設備や器具、道具、日用家具などに見えない傷や故障などがあったりして、後々、想定外の費用がかかることがあります。

2)周辺の類似物件の賃料相場・トレンドを確認する

賃料の値下げを希望する場合、交渉に先立って、まずは周辺の類似物件の賃料相場をチェックしましょう。オフィスであれば、仲介大手の三鬼商事、三幸エステート、シービーアールイーなどが、主要都市のオフィス市況データを公表しています。

■三鬼商事「オフィスマーケット」■

■三幸エステート「賃貸事務所のオフィス市況データ・相場」■

https://www.sanko-e.co.jp/data/

■シービーアールイー「オフィスマーケットビュー」■

https://www.cbre-propertysearch.jp/article/office_marketview/

また、国土交通省が四半期ごと(毎年1月・4月・7月・10月)に公表する「地価LOOKレポート」では、主要都市の高度利用地などの地区ごとに、地価動向に与える要因を鑑定評価員が判断し、「△上昇・増加」「□横ばい」「▽下落・減少」の3区分で、土地または土地・建物の取引価格、オフィス賃料、店舗賃料などを評価しています。

■国土交通省「主要都市の高度利用地地価動向報告~地価LOOKレポート~」■

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/totikensangyo_fr4_000045.html

なお、不動産の賃料以外のコストの削減アイデアは、それぞれのリンクから見ることができます。

以上(2025年2月更新)

pj40006

画像:Mariko Mitsuda