1 車両費を削減せよ!

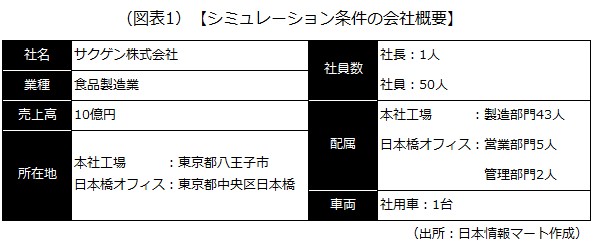

このシリーズでは、架空のサクゲン株式会社を舞台としたコスト削減の取り組みをシミュレーション付きで紹介しています。今回のテーマは「車両費」で、コスト全般の削減シミュレーションは以下からエクセルをダウンロードしてください(ウェブで閲覧の場合に限ります)。ダウンロードしたエクセルに、御社の数字を入力して使うことができます。

車両費は、買い替え年度に大きく変動します。コスト削減においては、車種だけでなく、所有形態を変えることを含め、広く検討するのがよいでしょう。例えば、社用車の利用頻度が減っているとき、カーシェアリングを利用すれば、駐車場代が削減できます。一方、買い替え年度以外では、エコドライブを徹底させるなどの小まめな削減が中心となります。

2 車両費の削減方針

管理部長と営業部長が、車両費の削減方針について話し合います。

管理部長:車両費の削減方針をまとめましょう。今年度は社用車の買い替えを予定しているので、見直すいい機会です。

営業部長:え、まさか買い替えないとか言い出さないよね?

管理部長:その、まさかもあり得ると思います。それに、カーリース、レンタカー、カーシェアリングなどのように「所有」しなくても車を利用する手段はたくさんあります。

営業部長:びっくりした……。カーリースはいいけど、レンタカーなんかは利用したいときに車がないなんてケースもあるよ。当社は商品を運ぶから、利用できる車種も限られるし。

管理部長:それも大事ですね。保有車種などをレンタカー会社に確認してみます。

営業部長:だったら燃費性能のいいハイブリッドカーに買い替えるのはどうだろう? 今と同じ車種を買うよりも、コストを削減できるみたいだし。

管理部長:いいですね。他の削減方法と効果を比較してみましょう。あと、事故を起こさないように、安全運転を徹底してもらいたいです。数年間にわたって保険料が上がりますから。

営業部長:社員にエコドライブなどの講習を受けさせてみるか。

この会話を受けて、削減方針を次のようにまとめました。

車両費

- 定 義:社用車の維持管理のための支出

- 支出内容:社用車の自社保有に伴う減価償却費、税金(自動車税環境性能割、自動車税または軽自動車税、自動車重量税)、保険料(自動車損害賠償責任保険(以下「自賠責保険」)、任意保険(以下「自動車保険」))、駐車場代、燃料費、走行中の諸費用(高速道路料金、駐車料金など)、修繕費、消耗品費、整備費など

- 削減方針:車種を変える、給油の契約を変える、走行方法・走行ルートを変える、所有形態を変える

- 削減目標:30万円

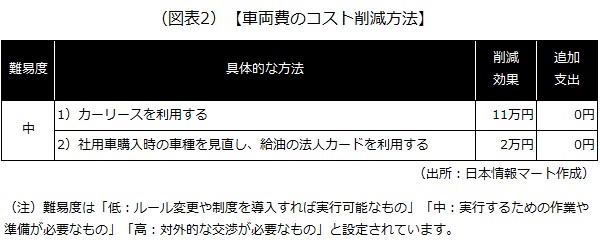

さらに、提案があった削減方法のアイデアの取り組み難易度を決め、1年間の削減効果と削減に必要となる追加支出をシミュレーションして、取り組みの優先順位を決めました。具体的には次の通りです。

サクゲン株式会社では、1)と2)は同時に実行できない削減方法であるため、取り組み難易度と削減効果を基に、1)が採用されています。

なお、図表中の削減効果は、サクゲン株式会社のシミュレーション条件によるものです。実際の効果は会社ごとに異なります。

3 車両費の削減シミュレーション

1)カーリースを利用する(難易度:中)

車両のメンテナンスリース契約を利用することで、コスト削減につながります。

サクゲン株式会社では、社用車として軽バン1台を所有しています。現在の社用車と同車種の軽バン(取得価額100万円、中古、耐用年数3年)を購入すると、維持費(軽自動車税・重量税・自賠責保険料・メンテナンス料)として、3年間で26万円がかかります。

一方、社用車を購入ではなく、3年間のメンテナンスリース契約(リース料2万6000円/月、軽自動車税・重量税・自賠責保険料・メンテナンス料を含む)とした場合、1年間の削減効果は次のようになります。

11万円≒[(100万円+26万円)-(2万6000円×12カ月×3年)]÷3年

なお、カーリースの場合、利用期間中の解除・解約は原則としてできません。

社用車の利用頻度が低く、維持費や駐車場代が高い場合、社用車として所有するのではなく、必要に応じてレンタカーやカーシェアリングを利用するとよいでしょう。税金、保険料、駐車場代などがかからないだけでなく、荷物の量が多いときには大型車、少ないときには軽自動車など、用途に応じて車両を使い分けられるメリットもあります。

2)社用車購入時の車種を見直し、給油の法人カードを利用する(難易度:中)

燃料費は、社用車を燃費性能の低い車種(普通自動車・ガソリン車など)から、燃費性能の高い車種(軽自動車・ハイブリッド車・電気自動車など)に変えたり、給油割引の付いた法人カード(クレジットカード)を利用したりすることで、コスト削減につながります。

サクゲン株式会社では、社用車として軽バン1台(燃費15キロメートル/リットル)を所有しており、1カ月当たり約1500キロメートルを走行しています。今年度、同車種の軽バン(取得価額100万円、中古、耐用年数:3年)を購入する予定です。

まず、法人カードの特典で、10円/リットルの割引(100リットルまで適用)が受けられます。

加えて、ハイブリッド車の軽バン(取得価額110万円、燃費21キロメートル/リットル、中古、耐用年数3年)に乗り換えると、ガソリン代が平均170円/リットルのとき、1年間の削減効果は次のようになります。

2万円≒{[(170円/L-10円/L)×(1500km÷15km/L)×36カ月+100万円]-[(170円/L-10円/L)×(1500km÷21km/L)×36カ月+110万円 ]}÷3年

軽自動車・ハイブリッド車・電気自動車は、税制面でも優遇を受けられます。また、環境性能に優れた自動車は、購入時に自治体から補助金が交付される場合もあるので確認してみましょう。

法人カードでは、給油代金を指定口座から自動振替で支払うため、請求書・領収書の事務処理が大幅に軽減されます。さらに、カード利用代金明細書によって、使用者ごとの月間利用状況を把握できるため、支出のチェックが容易となり、予算管理や経費削減にも役立ちます。

4 車両費を削減するときのポイント

1)社用車の適正台数を割り出す

車両費の削減では、社用車の適正台数の把握が欠かせません。営業や配送の効率を下げない範囲で適正台数を算出します。仮に減らせる台数が1台でも、大きなコスト削減につながります。

適正台数を割り出すためには、現在の使用台数から、「同じルートで走行している車両が多すぎないか」「より効率的に回る方法はないか」などを検討していきましょう。車両で訪問先に出向かなくても、オンライン会議などで事足りるケースもあります。こうしたことも踏まえながら、適正台数を見直しましょう。

2)車両利用とデータを一元管理する

給油記録を利用して、営業担当者やルートドライバーの走行距離、給油量、給油頻度、給油代金を管理しましょう。スマートフォンのカメラで給油時のレシートを撮影し、走行距離を入力するだけで燃費が算出されるアプリや、スマートフォンを携帯することで、車両の走行記録を残せる機能が付いたアプリもあります。

また、営業担当者1人につき1台の社用車を割り当てている場合、車両ごとの給油記録を確認することで、個人の削減目標を設定することができます。特に燃費の良い運転を行う社員がいれば、その運転技術を模範として他の社員にも共有しましょう。

3)社員にエコドライブを徹底させる

燃料費の削減には、社員によるエコドライブの徹底が重要です。環境省によると、エコドライブの方法と燃費改善率の関係は次のようになっています。

- ふんわりアクセル(最初の5秒で、時速20キロメートル程度):10%の燃費改善

- 加速・減速の少ない運転:市街地では2%、郊外では6%の燃費改善

- 減速時は早めにアクセルを離す:2%の燃費改善

交通エコロジー・モビリティ財団では、エコドライブ講習を受講できる自動車教習所などを認定し、ウェブサイトで公表しています。こうしたサービスを利用して、エコドライブの徹底に努めるとよいでしょう。

■交通エコロジー・モビリティ財団■

https://www.ecomo.or.jp/index.html

4)交通事故の防止に努め、保険料負担を下げる

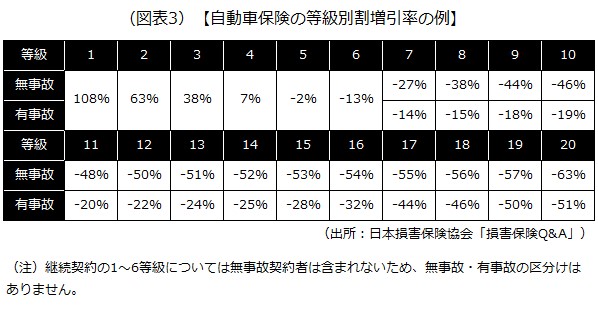

自動車保険は、契約者ごとに等級が設定されており、1年間、交通事故を起こさなければ、1等級上がり、保険料の割引率が高くなります。逆に、交通事故を起こしてしまえば3等級下がり、保険料の割引率が低くなります(事故の状況などによっては、1等級下がるだけ、もしくはノーカウントになる場合もあります)。

割増引率の例は次の通りです。等級が下がることによる保険料の割り増しは、翌年以降の保険料にも影響するため、コスト削減において社用車での交通事故を起こさないことは重要です。

また、損害保険会社では、自動車保険に加入している法人向けに、交通事故防止支援サービスを提供しているところもあるので、こうしたサービスを利用してもよいでしょう。

5)自家用自動車管理業者を活用する

参考として、社用車の管理・運行のために行う業務を、パッケージ化して請け負う「自家用自動車管理業者」を活用するのも1つの方法です。

例えば、自社で管理・運行している役員専用車などがあれば、運転手の人件費などの総費用を算出し、その総額と委託した場合の総額、および減少する事務負担などを勘案し、選択肢の1つとするのもよいでしょう。

車両本体、自動車税・重量税、自賠責保険料は会社負担となりますが、自家用自動車管理業者のサービスを活用すれば、自動車保険の加入や事故処理などは同管理業者の負担となります。社用車を所有する会社にとっては、管理・運行に伴う様々な業務を同管理業者1社に委託することができるため、リスク管理やコスト削減が望めます。

なお、車両費以外のコストの削減アイデアは、それぞれのリンクから見ることができます。

以上(2025年2月更新)

pj40035

画像:Mariko Mitsuda