「コーヒーを毎日飲む」という方は、1日の中でいつ、どのくらいの量を、どんな風に飲んでいるでしょうか。今回は、コーヒーと上手に付き合うための飲み方と、「毎日の健康を底上げする」コーヒーと食の組み合わせについてお伝えします。

税制改正で3年延長、中小企業の「企業版ふるさと納税」活用法

目次

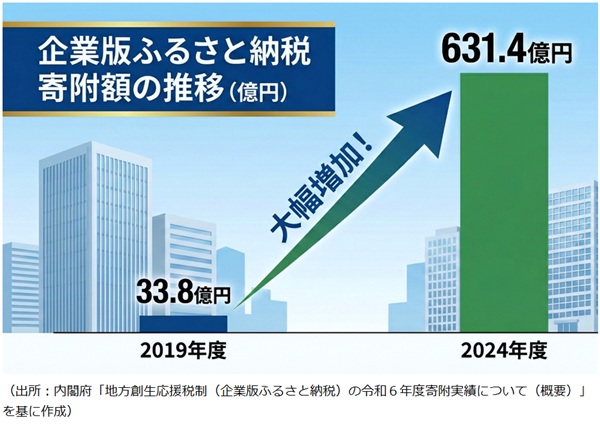

1 利用額増加により、3年延長された企業版ふるさと納税

税金負担の軽減効果が高いのに、多くの企業がまだ活用していない制度があります。それが 「企業版ふるさと納税(地方創生応援税制)」 です。個人が対象のふるさと納税(個人版ふるさと納税)に比べ、知名度の低い企業版ふるさと納税ですが、年々利用が増えており、その実績を踏まえて、当初2024年度までだった適用期限が、2027年度まで3年延長されています。

企業版ふるさと納税は、自治体が実施する認定事業に対して企業が寄附を行うことで、税金の負担を軽減できる制度で、

- 寄附額の最大90%の節税効果がある(実質負担は約1割)

- 地域貢献を通じて企業の信用力が向上する

- 自治体との関係づくりから、新規事業や販路拡大につながりやすい

という、非常に費用対効果の高い仕組みです。特に、広告宣伝や新規事業開発に大きな予算を割きにくい中小企業にとっては魅力的です。

この記事では、「制度の仕組み・税金がどう軽減されるか」「活用するメリット」「注意点」を分かりやすく解説します。

2 実質、企業負担は1割で済む税制優遇のカラクリ

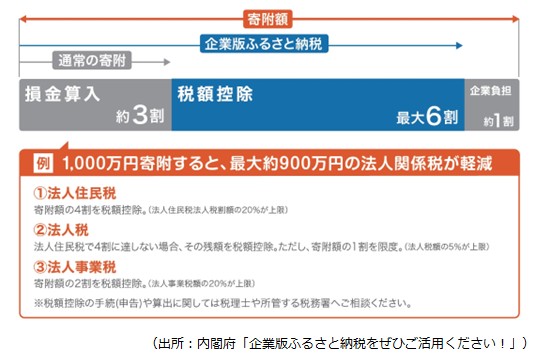

企業版ふるさと納税が注目を集める理由の1つが、寄附額の最大90%の税額控除等がある点です。損金算入と税額控除という2段階の税制優遇により、税金負担が軽減される仕組みです。

まず、寄附した金額は損金(税務上の費用)算入できるため、その法人税の負担(約30%)が軽減できます。

さらに、残る部分については、法人住民税・事業税(一定の場合は法人税も対象)で税額控除(納めるべき税金そのものから寄附額の一部を直接差し引くことができる仕組み)が適用され、最大60%の負担が軽減されます。この2つを合わせると寄附額の最大90%が戻り、企業の実質負担はわずか約1割に抑えられるのです。

3 税制優遇以外にも3つのメリットが!

企業版ふるさと納税は多くの中小企業にとって、単なる寄附制度にとどまらない幅広いメリットをもたらします。

1.社会的信用やブランド価値が向上する

自治体の広報などで紹介される機会が増えるため、CSR(企業の社会的責任)に積極的に取り組む企業としての社会的信用やブランド価値が向上します。

2.新規事業や販路拡大につながる

自治体との関係構築を通じて、新しい市場との接点が生まれやすくなります。例えば地域産業との共同事業、6次産業化のサポート、自治体のDX推進など、連携をきっかけに、新規事業や販路拡大のチャンスが巡ってくるケースは少なくありません。

3.負担を抑えて地域貢献などができる

企業内部の資源を有効に活用できる点も大きな特徴です。企業版ふるさと納税は金銭による寄附だけでなく、

物納や人材派遣型による寄付(人件費相当額の寄附)も認められているので、在庫を寄附として提供したり、専門知識を持つ社員を派遣して地域課題の解決に貢献したりと、直接の現金支出を伴わずに地域貢献ができる

仕組みが整っています。これによって、企業にとって負担の少ない形で活動の幅が広がります。

4 経営者が気を付けるべき「落とし穴」

ただし、制度の優遇が大きい分、遵守すべきルールも明確です。特に、

寄附の見返りとして経済的な利益を受けることは禁止

されています。返礼品はもちろんのこと、寄附を条件とした受注や補助金の取得、商取引の優遇も認められていません。これに違反すると、税制優遇が取り消されるだけでなく、企業の信用を大きく損なうリスクがあります。

また、

本社が所在する自治体には寄附できない

点にも注意が必要です。さらに、寄附後に自治体と共同事業を行う場合でも、寄附がその対価とみなされないよう、手続きや契約内容の透明性を確保しなければなりません。

その他にも、

- 自治体が実施する認定事業に対する寄附のみが対象で、企業側の選択自由度が低い

- 寄附額は最低10万円以上でなければ認められない

といった点に注意が必要です。これらのルールと寄附の目的は地域貢献であるという本質を理解した上で、慎重に検討・活用することが不可欠です。

5 制度活用をおすすめしたい中小企業とは?

この制度との相性が良いのは、次のような企業です。

- 地域での知名度を高めたい企業

- 新規事業の開拓を検討している企業

- IT・マーケティング・財務など、専門性の高い人材を抱える企業

- 過剰在庫を抱える製造業・小売業

ただし、寄附先の選定では「自社との相性」が何より重要です。例えば、IT企業であれば自治体のデジタル化支援、製造業であれば環境や地域産業の振興など、自社の強みが活かせる分野を選ぶことで、寄附が単なる支出ではなく、未来の事業創造につながる投資となり得ます。

以上(2025年12月)

(監修 辻・本郷税理士法人 税理士 安積健)

pj30232

画像: SENRYU-Adobe Stock

退職金制度のお悩み5選 「昔に定めた退職金額が高すぎる」など

目次

退職金制度は日本企業に古くから存在する制度ですが、社員の働き方が大きく変化する中(定年まで1つの会社に勤め続けることが減った、社員以外にも働き方の選択肢が増えたなど)、退職金制度の運用に悩んでいる経営者は少なくありません。

この記事では、社労士監修のもと、中小企業にありがちな「退職金制度のお悩み」5選と、その解決のヒントをご紹介します。

1 (お悩み1)昔に定めた退職金額が高すぎる

最初に紹介するのは中小企業から特に寄せられやすいお悩み、「昔に定めた退職金額が高すぎる」というものです。例えば、

バブル期(好景気の頃)に退職金規程を作り、今の水準に照らすと「高すぎる」退職金額を設定したが、その後は長期不況が続き、昔に定めた額での支払いが負担になっている

というケースなどがあります。経営者からすると

- 資金繰りにも影響が出るような状態は一刻も早く脱したい

- でも、社員からの反発や労働基準監督署の目が心配で、退職金規程に手をつけにくい

というのが心情でしょう。この「高すぎる退職金」問題、はたしてどのように向き合えばいいのでしょうか?

【解決のヒント】

バブル期の水準で退職金を支払い続けるのが厳しい場合、例えば、

退職金規程を変更し、会社にとって負担の少ない制度を新たに導入する

というアプローチが考えられます。

とはいえ、社員に対する支給額が下がるのであれば、それは「労働条件の不利益変更」になり得ます。退職金規程(就業規則)の変更によって退職金額を減額する場合、

社員に対して変更が必要な経営上の理由を十分に説明し、支給対象者から個別の同意(注)を得て変更に踏み切る

必要があります。

(注)一応、合理的な理由・対応であれば、個別の同意がなくても過半数労働組合(または過半数代表者)の意見を聴いた上で変更が可能ですが、退職金制度でこれを行うのはかなりリスキーです。

ただ、個別の同意を得るとしても、社員側は退職金を見越して将来に向けた生活設計をしていたり、高額な住宅ローンを組んでいたりする可能性もあり、高齢社員などを中心に、受け取れるはずだった退職金を急に減額されることに反発する社員は少なくないはずです。会社の状況によってアプローチの方法は異なりますが、平和的な解決を目指すのであれば、

既存の社員については今の退職金制度をそのまま適用し、新たに採用する社員については新制度を適用する

という方法はいかがでしょうか? この方法であれば、既存の社員が不利益を被ることはなくなります。

2 (お悩み2)退職金と賃金、どちらを充実させるべき?

転職が当たり前になり、定年まで勤める社員が減った昨今では、退職金制度を廃止する会社が少なくありません。実際、中小企業の退職金制度の導入率は、2024年時点で64.2%。2014年は78.9%で、10年間で14.7ポイント低下しています(東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情」)。そして、退職金制度を廃止する場合、一般的な退職金原資の使い道として、時には廃止に伴う労使間交渉の代替案として、「毎月の賃金に上乗せすること」が考えられます。

ところで、退職金をなくし、毎月の賃金に上乗せすることについて、社員はどう考えているのでしょうか? パーソル総合研究所が20~64歳の正社員2500人に対して実施した調査によると、「退職金を賃金に上乗せすることに肯定的(否定的)な人の割合」は、

- 20代(488人):肯定33.2% > 否定26.4%

- 30代(577人):肯定27.7% > 否定27.2%

- 40代(652人):肯定24.7% < 否定32.2%

- 50代(641人):肯定18.6% < 否定33.7%

- 60代(142人):肯定19.7% < 否定38.0%

となっています(パーソル総合研究所「賃上げと就業意識に関する定量調査(2025年11月13日)」)。20~30代は退職金を賃金に上乗せすることについて肯定的な人が多い一方、40代以上は否定的な人が多いようです。退職金と賃金、はたしてどちらを充実させるべきなのでしょうか?

【解決のヒント】

若手社員が「はるか先の退職金よりも目の前の賃金を上げてもらいたい」と考えるのは無理からぬことですし、高齢社員が「もうすぐ退職なのに、このタイミングで退職金を下げられるのはちょっと……」と考えるのも理解できます。この場合、折衷案的なアプローチとして、

賃上げと退職金制度の実施を同時に行う

という方法が考えられます。

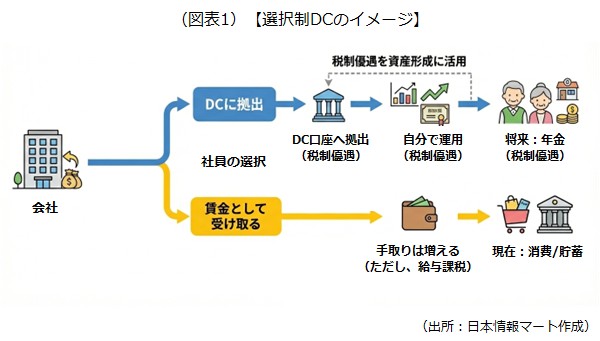

例えば、企業型DCを導入している場合、

賃金の一部を、引き続き賃金(手当など)として受け取るか、企業型DCの掛金にするかを社員が選択できる「選択制DC」

という制度があります。今の収入を多くしたい社員などは賃金として受け取り、将来に備えたい社員などは掛金にすることを選択するというものです。

賃金として受け取力を選択した場合、今の収入は増えますが、

賃金の上げ幅によっては、社会保険の標準報酬月額(月例賃金を一定の金額幅で区分したもの)が上がり、社員と会社の社会保険料負担が増える

可能性があります。逆に、掛金にすることを選択した場合、当然賃金は減りますが、その分、社会保険料負担なども下がる可能性があります。また、

掛金として受け取る場合、拠出時・運用時・受給時にさまざまな税制優遇が受けられるのに対し、賃金として受け取る場合、その分の金額は「給与所得」として課税対象になる

という違いがあるので、このあたりも社員に丁寧に説明した上で、どちらで受け取るのかを選択してもらうのがよいでしょう。

3 (お悩み3)社内積立と社外積立、どちらがいい?

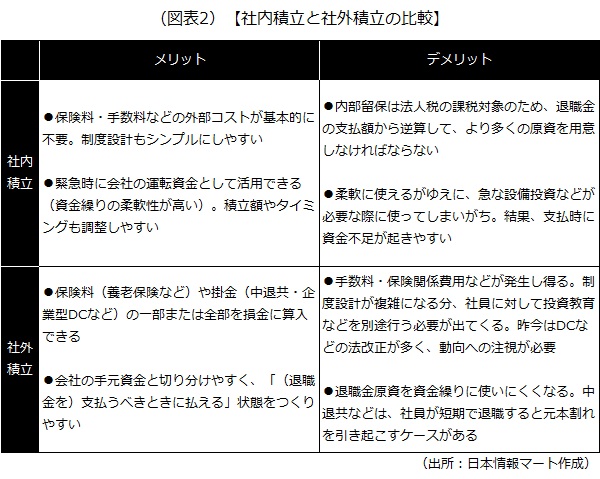

退職金の積立形態は、大きく

- 社内積立:銀行預金などで、退職金の支払い原資を積み立てる方法

- 社外積立:生命保険商品(養老保険など)や中退共(中小企業退職金共済)、企業型DCなどを活用して、社外で退職金を積み立てる方法

に分けられます。

自由度が高いという理由から社内積立で対応している中小企業は多いですが、一方で自由度が高い分、「会社の資金繰りが苦しくなったときに退職金の原資に手を付けてしまう」などの問題が起こるリスクもあります。そう考えた場合、社外積立に切り替えるべきでしょうか?

【解決のヒント】

社内積立と社外積立のメリット・デメリットを整理すると、おおむね次のようになります。

簡単にまとめると、

- 社内積立は、制度の柔軟性が高い代わりに、設備投資などで原資を使ってしまって「資金不足」などになりやすい

- 社外積立は、「(退職金)を支払うべきときに払える」状態をつくりやすい一方、制度の柔軟性は低く、法改正などにも常に気を配る必要がある

といえます。どちらを選ぶかは会社次第ですが、両方のメリットを活かすために、社内積立と社外積立を併用するケースもあります。

4 (お悩み4)社員がすぐに退職し、中退共の掛金が戻らない

退職金を支給するに当たって、「一定の勤続年数」を支給要件としている会社は少なくありません。例えば、入社3年未満の社員が自己都合で退職した場合は、支給率を「0」とし、退職金を支給しないといった具合です。

ただ、退職金を支払わない場合でも、その退職金のために積み立てたお金が会社に戻ってこないケースがあります。社内積立であれば基本的には問題ありませんが、例えば、

中退共の場合、社員が加入後1年未満で退職すると、退職金は支給されず、掛金も事業主に戻らない(1年を超えて退職金が支払われた際、退職金額が掛金納付額を下回っていても、その差額は戻ってこない)

というルールがあります。そうなると、掛金は掛け捨てにするしかないのでしょうか?

【解決のヒント】

中退共は共済制度(プール方式)なので、会社に掛金が戻ってくるケースは、事務上のミス(過払い、重複加入など)があった場合などに限定されます。基本的に掛金は戻ってこないと考えたほうがよいです(他の長期加入者への退職金原資に組み込まれるという対応が取られる)。

一方、例えば企業型DCの場合、その年金規約の内容によっては「事業主返還」が適用される可能性があります。

事業主返還とは、規約に定めた要件(勤続3年未満での退職など)に該当する退職社員のDC資産が、会社が負担した掛金額を限度として返還される制度

のことです。社員の平均勤続年数などに照らして、掛金が無駄にならない制度に切り替えたいのであれば、移行を検討するのもよいかもしれません。もっとも事業主返還については、

- 年金規約に定めがない場合は実施されない

- DC加入期間が3年未満でも勤続年数が3年以上の場合など、対象外になるケースがある

といった注意点があります。事業主返還の対象期間や返還資産額の算定方法なども会社ごとに異なるため、事前に年金規約の内容を確認することをおすすめします。

5 (お悩み5)パート等にも退職金を支払わないとダメ?

退職金について「正社員には支給するが、パート等には支給しない」という運用をしている会社は、以前は少なくありませんでした。しかし、現在はパートタイム・有期雇用労働法などにより

同一労働同一賃金(正社員でもパート等でも「同じ働き方をしているなら、同じ待遇にしなければならない」)

が法制化され、こうした対応は難しくなっています。とはいえ、退職金の支給対象者が増えると、コスト面が心配なのも事実。何か対策はあるのでしょうか?

【解決のヒント】

同一労働同一賃金の基本は、

- 仕事の内容などが同じなのに、パート等であるという理由だけで正社員よりも低い労働条件にすることはできない(均等待遇)

- ただし、成果や能力に基づく待遇格差は、合理的なものであれば問題ない(均衡待遇)

です。具体的には、正社員とパート等の間で「職務の内容」「職務の内容・配置の変更範囲」「その他の事情(成果、能力、経験など)」を勘案して待遇を決定します。つまり、退職金の支給対象者の増加による会社負担が心配であれば、まずは

パート等の仕事の内容、成果、能力などを洗い出し、適正な退職金額を検討する

というのが基本的なアプローチになります。いくらが適正な退職金額かは判断が難しいですが、少なくとも「パート等だから一律で退職金を支給しない」という運用は、違法になるリスクが高いといえます。

もう1つ、会社負担を軽減する方法として、

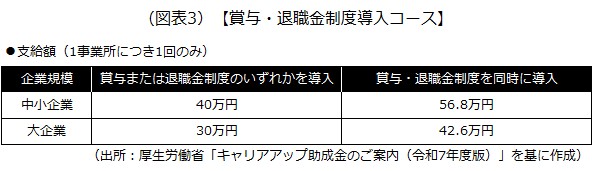

キャリアアップ助成金の「賞与・退職金制度導入コース」を活用する

というものが考えられます。これは全てのパート等(非正規社員)を対象とする賞与・退職金制度を導入し、支給または積み立てを実施した場合に受け取れる助成金で、次の額を定額で受け取れます。

要件としては、

- コースの実施日の前日までにキャリアアップ計画を作成し、都道府県労働局に提出する

- 全てのパート等を対象とする退職金制度を新たに設ける

- パート等を3カ月以上雇用し、制度の新設後、さらに6カ月以上継続雇用する

- 退職金については、1カ月分相当として3000円以上を6カ月分または6カ月分相当として1万8000円以上積み立てる

- 退職金の積み立て後6カ月目の賃金支給日の翌日から2カ月以内に支給申請する

などが挙げられます。申請書の書き方や添付書類などについては、こちらをご確認ください。

厚生労働省「キャリアアップ助成金」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

以上(2026年1月作成)

(監修 人事労務すず木オフィス 特定社会保険労務士 鈴木快昌)

pj00802

画像:琢也 栂-Adobe stock

【かんたん消費税(10)】価格の表示ルール守っていますか? 消費税の総額表示義務

1 知っていますか。価格の表示ルール

消費税については、商品やサービスの価格の表示ルールが決まっています。これを「総額表示義務」といい、事業者が消費者に価格を表示する場合は、

消費税額を含めた価格(税込価格)で表示しなければならない

ことになっています。

総額表示義務は、消費者が、

- 会計するまで実際に支払う金額が分かりにくい

- 全く同じ商品でも、お店によって税抜表示だったり税込表示だったりした場合、金額の比較をするときに誤解される可能性がある

ことから、設けられたルールです。

総額表示をしないで税抜表示のままにしていても消費税法の罰則はありませんが、景品表示法という別の法律に違反している場合があります(この場合には罰金が科されることがあります)。また、消費者からの信頼を損なう原因にもなりますので、もし税抜表示のままにしている場合には、すぐに総額表示で対応するようにしましょう。

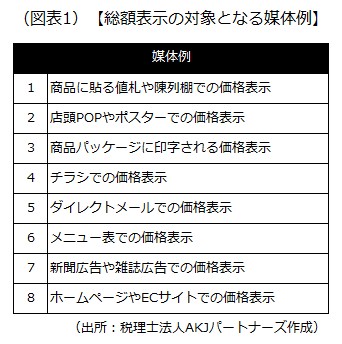

2 値札だけではない総額表示の対象

1)総額表示の対象となる媒体は?

消費者に対して価格の表示をする場合は、どのような形態の媒体でも総額表示の対象になります。

一番代表的なものは、商品に貼られている値札や陳列棚に記載されている価格などですが、その他にも次のようなものが挙げられます。

2)総額表示の対象とならない取引はあるの?

総額表示が義務付けられているのは、

事業者が消費者に対してあらかじめ価格を表示する場合

です。つまり、

不特定多数の人に対して価格を表示するときが対象となるため、事業者と事業者との間の取引(事業者間取引)は対象にならない

のです。また、特定の人を対象に作成される「見積書」「契約書」「請求書」なども対象とはなりません。

ただし、

「見積り例」としてホームページで公開する場合

などは、不特定多数の人に向けたもののため、総額表示の対象となるので注意しましょう。

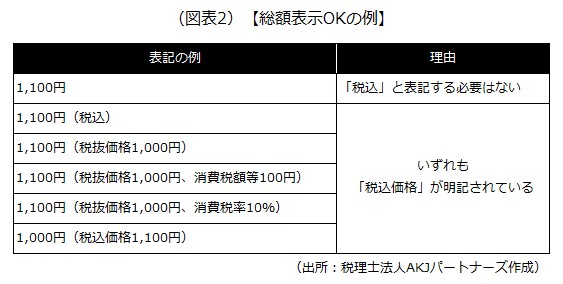

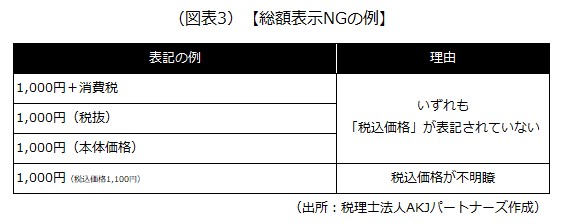

3)具体的にはどうやって表記すればいいの?

総額表示義務は、商品の税込価格を表示することを「義務付けている」ものです。そのため、記載されている金額は税込価格であることが前提ですので、

価格を記載するときに「税込」などと表示する義務はない

ことになります。しかし、全てのお客様に総額表示義務の知識が浸透しているとは言い切れないため、トラブルを避ける意味では「税込」と表示しておいた方がよいでしょう。また、税込価格が表示されていれば、「税抜価格」「消費税額等」「消費税率」などを併記しても構いません。しかし、

- 税抜価格を強調し、税込価格は小さく表示する

- 税抜価格を強調し、税込価格は薄く表示する

といったことは、総額表示義務を果たしているとはいえません。お客様との無用なトラブルを避けるためにも、誤解を招く表示はやめましょう。それぞれ総額表示OKの例とNGの例を紹介しますので、ご参考ください。

3 ケースで解説。消費税の表示ルール

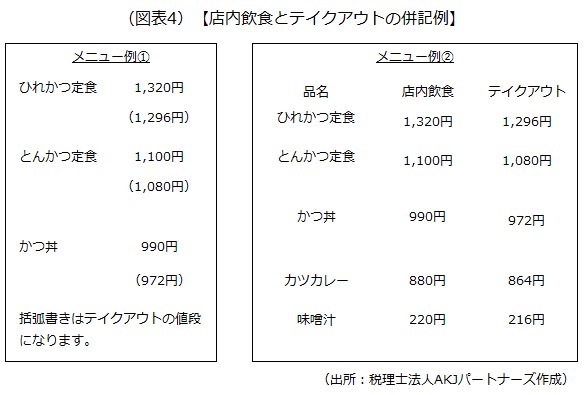

1)テイクアウトも行っている飲食店ではどのように表示すればいいの?

飲食店などの中には、店内飲食とテイクアウトの両方を提供している店舗もあると思います。

店内飲食の場合は消費税率が10%、テイクアウトの場合は消費税率が8%になるので、税抜価格は同額でも、税込価格では価格に差が出ます。いずれの場合も税込価格を表記する必要がありますので、このような場合は、

- 店内飲食用のメニューとテイクアウト用のメニューを分けて作成する

- 店内飲食用とテイクアウト用の税込価格を、メニューに分かりやすく併記する

ようにしましょう。

2)「メーカー希望小売価格」はどのように表示すればいいの?

製造業者や輸入総代理店などの小売業以外の業者が、自社の供給する商品について、いわゆる「希望小売価格」を設定し、商品カタログなどに表示している場合があります。

この「希望小売価格」の表示は、

小売店が消費者に対して行う価格表示ではない

ため、「総額表示義務」の対象にはなりません。しかし、小売店が、

「希望小売価格」をそのまま自社の販売価格にしている場合は「総額表示義務」の対象になる

ので注意しましょう。もし、希望小売価格が税抜価格になっている場合には、陳列棚の値札や店内POPなどによって税込価格を分かりやすく表記するようにしましょう。

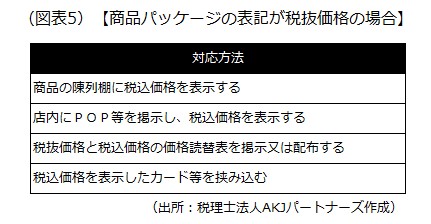

3)商品本体のパッケージなどに税抜価格が表示されている場合にはどうするの?

総額表示が義務付けられているのは、消費者が商品などを購入する際、

「消費税額を含む価格(支払総額)」が一目で分かるようにするため

のものです。

そのため、個々の商品本体に印刷されている価格が税抜価格のみの表示になっていたとしても、陳列棚の値札や店内POPなどによって、

商品の「税込価格」が一目で分かるようにしておく

ことによって、問題になることはありません。このようなケースの対応例を挙げておきますので、ご参考ください。

4)値引き販売をするときの表示はどうすればいいの?

自社の商品などを値引き販売する際、表示価格の「〇割引」あるいは「〇円引き」と表記することがありますが、この表記自体は「総額表示義務」の対象とはなりません。

しかし、値札などに、「表示されている値引き前の価格」や、「値引き後の価格を表示する」場合には、価格を「総額表示」としておく必要があるので注意しましょう。

以上(2025年12月更新)

(監修 税理士法人AKJパートナーズ 税理士 森浩之)

pj30139

画像:kai-Adobe Stock

2025年 よく読まれた人気コンテンツランキング

2025年は、20年ぶりに日本で万博が開催されたり、日本初の女性首相が誕生したりとさまざまな出来事がありました。また、税務や労務の面で、多岐にわたる制度改正が行われ、多くの経営者が情報収集に追われたことと思います。

どのような情報に多くの関心が集まったのか——2025年1月から12月までのアクセスをもとに、当サイトの「よく読まれた人気コンテンツ」をランキング形式でご紹介します!

どんなテーマに注目が集まったのかを振り返りながら、まだご覧になっていない記事がありましたら、この機会にぜひチェックしてみてください。

第1位

第2位

第3位

第4位

第5位

第6位

第7位

第8位

第9位

第10位

第11位

第12位

第13位

第14位

第15位

第16位

第17位

第18位

第19位

第20位

2026年も引き続き、少しでも皆さまの経営や業務に役立つ情報をお届けできるよう努めてまいります。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

以上(2026年1月更新)

pj10092

画像:日本情報マート

【契約書の実務(1)】「及び、並びに」 紛らわしい用語を解説

1 契約書、覚書、念書・誓約書の違い

契約とは、

「申し込み」と「承諾」という、相対する意思表示が合致することによって成立する法律行為

です。当事者同士の意思が合致すれば、原則として口約束でも契約は成立します。しかし、ビジネス上では書面を交わすのが通常です。書面には「契約書」「覚書」「念書・誓約書」などがありますが、実務上は次のような使い分けがされています。

1)契約書

これから行う取引の条件を明確にするため、当事者の合意内容を双方の権利義務の形で記載した書面です。

念書・誓約書との違いは、「当事者双方が記名・押印していること」です。つまり、当事者一方の意思を示す念書・誓約書と異なり、契約書は当事者双方の意思が合意に至っていることが証明されているのです(これは覚書も同じです)。

2)覚書

契約書を作成する前段階で当事者の合意事項を書面にしたもの、あるいは既にある契約条項の解釈や前提事実を明確にするためや補足で合意したい事項を定めるために契約書に付随して別途作成される書面です。

3)念書・誓約書

契約の一方当事者が相手方に差し入れる形式で、自分が義務を負うことやその義務を履行することを約する内容の書面です。

念書・誓約書は、一方の当事者が相手に対して一方的に誓約を行うもので、この点が契約書や覚書との大きな違いです。そのため、念書・誓約書を差し出す側が署名や押印を記載し、受け取る側は署名や押印をしないのが一般的です。差し出す側だけが書面の内容に拘束されます。

2 紛らわしい用語の解説

1)「直ちに」「速やかに」「遅滞なく」の違い

「直ちに」「速やかに」「遅滞なく」は、いずれも時間的即時性(ある行為から次の行為までの時間の近さ)を表す語句ですが、緊急度の高い順に「直ちに>速やかに>遅滞なく」として用いられるのが一般的です。

ただし、「具体的にどの程度で遅滞と評価できるか」を示す基準にはなりにくいです。契約書上にはできる限り「3営業日以内」など、具体的に記載しましょう。

2)「~することができる」「~しなければならない」「~するものとする」の違い

それぞれ次の意味合いがあります。

- 「~することができる」:するか否かを選択できる

- 「~しなければならない」:することが義務である

- 「~するものとする」:することが義務である

「~するものとする」は、「~しなければならない」と程度が異なることはあるものの、法的な義務付けを意味する用語である点は同じで、その効果も変わらないといえます。相手に義務を負わせたい場合は「~しなければならない」または「~するものとする」を使い、自社に選択の余地を残したい場合は「~することができる」を使います。

3)「~とみなす」

「~とみなす」は、その事実等を擬制する(そうであると扱う)意味で用いられます。例えば、売買契約書で「納品後5営業日以内に、乙(買い手)が甲(売り手)に対して検査に関する合否の通知を行わないときは、当該検査に合格したものとみなす」という条項がある場合、仮に検査に不合格となるような製品があっても、納品後5営業日以内に合否の通知を行わなければ、検査に合格したものとして扱われることになります。

4)「等」

「等」は、その前に示されているものと同種の他のものがあることを示します。例えば、「製品A」は「製品A」のみを示しますが、「製品A等」は製品A以外に特定できない別の製品があることを示します。「等」には曖昧さがあります。これを排除するためには具体的な事項を列挙することになります。一方で、あえて「等」を使用して、解釈に幅を持たせることもあります。自社に不利な義務を負う条項に「等」が使われている場合は要注意です。範囲を明確にするよう相手方に確認しましょう。

5)「及び」と「並びに」の違い

複数の用語を結ぶ接続詞です。「及び」と「並びに」はいずれも英語でいう「and」を意味しますが、契約書では使い分けがされています。

まず、複数の用語を並列にする場合は、「及び」を使います。基本的な使い方は次の通りです。

- 2つの用語を並べる場合は「支社1及び支社2」

- 3つ以上の用語を並べる場合は「支社1、支社2及び支社3」(最後を「及び」でつなぐ)

次に、複数の用語を2つ以上の階層に分けて並べる場合は、最も下位の階層のみ「及び」でつなぎ、その他の上位の階層は全て「並びに」でつなぎます。基本的な使い方は次の通りです。

- 階層が2つの場合は「(支社1及び支社2)並びに(関連会社)」

- 階層が3つの場合は「[(支社1及び支社2)並びに(関連会社)]並びに(取引先)」

「及び」は小さな段階の語句を併合的に連結する場合に、「並びに」は大きな段階の語句を併合的に連結する場合に用いることを意識するとよいでしょう。

6)「又は」と「若しくは」の違い

複数の用語を結ぶ接続詞です。「又は」と「若しくは」はいずれも英語でいう「or」を意味する言葉ですが、契約書では使い分けがされています。

まず、複数の用語を並列にする場合は「又は」を使います。基本的な使い方は次の通りで、「及び」の場合と同じです。

- 2つの用語を並べる場合は「支社1又は支社2」

- 3つ以上の用語を並べる場合は「支社1、支社2又は支社3」(最後を「又は」でつなぐ)

次に、複数の用語を2つ以上の階層に分けて並べる場合は、最も上位の階層のみ「又は」を使い、その他の下位の階層は全て「若しくは」でつなぎます。基本的な使い方は次の通りです。

- 階層が2つの場合は「(支社1若しくは支社2)又は(関連会社)」

- 階層が3つの場合は「[(支社1若しくは支社2)若しくは(関連会社)]又は(取引先)」

「又は」は大きい選択の段階で用い、「若しくは」はそれより下位の小さい選択の段階に用いる言葉であることを意識し、「又は」を基準に、前の文と後の文を分断するとよいでしょう。契約書の内容を確認する際に、押さえておくべきは用語に限りません。以降では、トラブルが発生した場合の規定など、内容確認で押さえておくべきポイントを紹介します。

3 内容確認で押さえておくべき5つのポイント

1)「5W2H」を確認する

契約書の内容をしっかり確認しないで締結してしまうと、後にトラブルになる恐れがあります。法務の知識や実務経験があれば理想的ですが、そうでなくても基本的な事項は確認することができます。まずは「5W2H」です。これはビジネスの基本ですが、契約書でも通用します。

- Who(誰が):契約当事者は誰か(会社名、代表者名は正確か。相手が法人の場合、法人格(株式会社、合同会社など)は正しいか)

- Why(なぜ):契約締結の目的は何か(目的条項で明確になっているか)

- What(何を):締結する契約の内容は何か(製品・サービスの仕様は明確か、数量・品質基準は具体的か)

- When(いつ):義務の履行日(権利の行使日)はいつか。契約期間はいつまでか(納期・支払期日は正確か。自動更新条項の有無を確認)

- Where(どこ):義務の履行場所(権利の行使場所)はどこか(納品場所、研修場所は正確か)

- How(どのように):義務はどのように履行されるのか(権利はどのように行使するのか。納品場所・支払い方法は明確か)

- How much(いくら):契約を通じて支払う(受け取る)対価はいくらか(金額、消費税の扱い、支払い条件は明確か)

2)権利・義務の発生要件を確認する

権利・義務の発生要件をしっかりチェックしておかないと、トラブルになった際に自社が不利な立場に立たされることがあります。

例えば、製品の売買契約書の返品に関する条項が、「本売買契約に基づき納入された製品に不具合がある場合、乙(買い手)は、甲(売り手)に当該製品を返品することができる」としか定められていないと、「不具合」の基準が不明確です。

場合によっては、製品には問題は全くないが製品が入っているケースに傷がある、といったことでも、相手から返品を主張されかねません。こうした場合は、「不具合」に該当する事由をできる限り具体的に列挙するなど、権利・義務が発生する要件を明確にしておくべきです。

3)トラブルが発生した場合の規定を確認する

契約書の大切な役割の1つは、その契約に関するトラブルから自社の権利を守ることです。例えば、次のような条項は最低限、確認しておくべきでしょう。

- 損害賠償条項:損害賠償の範囲は適切か、損害賠償額の上限は設定されているか

- 契約解除条項:どんな場合に解除できるか、解除時の損害賠償や違約金の定めはあるか

- 不可抗力条項:天災、疫病、戦争等で履行できない場合の扱いは明確か

- 秘密保持条項:秘密情報の範囲は適切か、秘密保持義務の期間は適切か

- 知的財産権条項:成果物の権利は誰に帰属するか、既存の知的財産権の扱いは明確か

全てのトラブルを想定することはできませんが、少なくとも「発生する可能性の高いトラブル」「発生した場合に被害が大きいトラブル」については洗い出し、契約書に定めておきます。

また、トラブルが発生した際に、自社の負う義務が、適切かつ許容できるものであるかということも確認が必要です。契約の相手方が契約書の草案を作成した場合は、特に注意が必要です。草案の作成者側(相手方)にとって有利な条項が盛り込まれていることで、自社にとっては不利になることがあります。

4)関連する契約書についても確認する

基となる契約書(「原契約」や「基本契約」などといいます)には、関連する契約(以下「関連契約」)が覚書などのタイトルで締結されることがあります。このような場合、原契約だけではなく関連契約についても確認が必要です。

例えば、原契約締結時の販売金額は1000万円でも、その後に価格改定が行われ、覚書で1200万円に訂正しているケースがあります。この他にも、原契約と関連契約との間で支払日、納品日、権利・義務などが変更となり違いが生じている場合があるため、注意が必要です。

5)分からない点は、相手方に確認する

契約書を確認していると、「意味が分かりにくい条項」「不要と思われる条項」などが出てきます。こうした場合は、次のような点について必ず相手方に確認しましょう。

- なぜこの条項が必要なのか

- この条項の具体的な適用場面はどのような場合か

- 自社にとってどのようなリスクがあるか

ただし、不要と思われる条項で特に意味をなさないことが明らかであれば、契約をスムーズに締結するためにあえてそのままにしておくことも、場合によってはあり得ます。

以上(2026年1月更新)

(監修 弁護士 田島直明)

pj60156

画像:unsplash

取適法施行でフリーランスとの契約ルールが厳しくなる?

1 請負と委任の違い

「業務委託」をしていても、契約の中身である「請負」と「委任」との違いをはっきり理解していない会社は、実は意外と多いです。また、今後、フリーランスの権利保護は確実に進んでいきますから、フリーランスに業務委託をする会社側も、きちんとした知識を持っておくべきでしょう。

この記事では、請負と委任の違いを理解した上で、相手(フリーランスを想定)と契約を交わす際のポイントをまとめます。2026年1月からは「取適法(中小受託取引適正化法、旧下請法)」の施行で、仕事を外注する際のルールがますます厳格化されていますから、今のうちに確認しておきましょう。

まず知っておくべきことは請負と委任との違いです。両方とも民法で規定されていますが、内容は次の通り異なります。

- 請負:相手方は仕事を完成させる義務を負い、その仕事の結果に対して報酬を支払う

- 準委任:相手方は事務処理を遂行する義務を負う(仕事を完成させる義務は負わない)。

また、委任については「準委任」のほうが聞き慣れているかもしれませんので補足します。「準」がつかない委任は、法律行為を対象とするものです。一方、

準委任は、法律行為以外の事実行為が対象(この記事では、準委任を前提に説明)

となります。なお、準委任の報酬ですが、これは履行割合型と成果完成型に分かれます。どちらに該当するかは、契約の内容によりますが、おおざっぱに言えば、次のような例が挙げられます。

- (履行割合型)時給制の学習指導の契約など、生徒が志望校に合格できるように教育するが、仮に志望校に合格できなくても報酬は支払われる場合

- (成果完成型)成功報酬の経営コンサルティングの契約など、例えば、自社が資金調達を目的にコンサルティングを依頼した場合、資金調達に成功した際には、その成果に対して報酬が支払われる場合

2 契約全般で注意すべきポイント

1)契約書は実態で判断する

請負と準委任どちらの場合でも、契約内容を明らかにしておくために契約書を作成しましょう。契約時、業務内容をできるだけ細分化し、何を依頼しているのか、また、何をもって業務が完了するかなどを明確にします。実際の業務では、請負か準委任か明確ではないケースも考えられるので、そうした場合は、どのように契約書を作成すべきかなどを、弁護士などに相談するのが無難です。

また、取適法や「フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律)」の規制を受ける取引の場合、下請事業者(フリーランス)の給付の内容(提供される役務の内容)や、下請代金(報酬)の額、支払期日などを記載した書面等の交付が義務付けられています。

なお、取適法は一定の「資本金基準」「従業員基準(2026年1月から)」と取引類型の要件を満たす取引先との間の取引に適用されます。また、取適法が適用されない場合であっても、フリーランスとの取引には、フリーランス法が適用されます。

こうした親事業者(ここでは自社)の義務は、当事者間の合意に優先して適用される強行法規であり、契約で変更することはできません。取適法とフリーランス法の詳細については、こちらをご確認ください。

■公正取引委員会「中小受託取引適正化法(取適法)関係」■

https://www.jftc.go.jp/partnership_package/toritekihou.html

■公正取引委員会「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律」■

https://www.jftc.go.jp/fllaw_limited.html

2)請負、準委任による義務

請負ではフリーランスが仕事の完成義務を負っているのに対し、準委任は仕事の完成義務を負っていないので、請負のほうが準委任よりも責任が重いように思えますが、それは正しくありません。

準委任では、受任者は、善良な管理者の注意をもって委任事務を処理する義務(善管注意義務)を負っています。例えば、業務遂行に不注意などがあった場合には、フリーランスは、善管注意義務違反としての債務不履行責任を負う可能性があります。このように、一概に準委任は請負よりも責任が軽いわけではないのです。

3 指揮命令などで注意すべきポイント

1)労働者性が認められる実態がないか確認する

フリーランスが社員と大きく違うのは、会社は、フリーランスに対して、具体的に指揮命令を下して、業務を遂行させることができないことです。これを守らないと、フリーランスに労働者性が認められ、問題になる恐れがあります。

フリーランスの労働者性が認められた場合には、労働基準法などの労働関係法令が適用され、労働関係法令違反を指摘されると、罰則を受けたり、社会的な信用を失ったり、社会保険料や時間外手当等の支払義務を負う恐れもあります。

2)業務の遂行方法の指示や、自社の名刺を持たせるのは避ける

フリーランスの労働者性が認められるか否かについては、様々な要素が考慮されますが、主に次の要素が考慮され総合的に判断されます。

- 仕事の依頼への諾否の自由

- 業務遂行上の指揮監督の有無

- 時間的・場所的拘束性の有無

- 代替性の有無

- 報酬の労務対償性(報酬の算定方法)

- 機械・器具の負担や報酬の額等に表れた事業者性

- 専属性の程度等

例えば、フリーランスが自社のオフィスなどで業務を行う場合、フリーランスに対して業務の遂行方法を細かく指示したり、出退勤や休憩時間、休日や休暇などに関して指示したりする場合には、労働者性が認められる恐れがあります。

また、自社の名刺を持たせる際にも気を付けなければなりません。取引先などが、フリーランスが従業員としての責任や権限を持っていると勘違いする可能性がありますので、フリーランスには自社の名刺を持たせないのが無難です。仮に持たせる場合は、細心の注意が必要です。

3)再委託・再委任の禁止や報告を義務付ける

自社はフリーランスに対して、業務の遂行方法を指示することはできませんが、再委託・再委任を禁止したり、業務の状況等に関する報告を求めたりすることはできます。請負と準委任では、再委託・再委任の禁止や報告の義務に関して、民法上、異なる規律が定められています。

まず、請負では、再委託は特段制限されていないのに対して、委任では、委任者の許諾を得たとき(またはやむを得ない事由があるとき)でなければ、再委託はできません。また、請負では、民法上、報告に関する義務は規定されていませんが、委任では、事務処理の状況や経過及び結果を報告する必要があります。そのため、請負において、再委託の禁止や報告を求める場合、契約書でその旨を定めておくことが必要です。

4)行き過ぎた競業避止義務を避ける

自社はフリーランスに対して、営業上重要な情報などを漏洩しないよう、秘密保持義務に加えて、競業避止義務を課すことがあります。競業避止義務とは、フリーランスが自社と競合する企業などに所属したり、自ら会社を設立したりといった行為をしない義務のことです。

とはいえ、フリーランスに対して行き過ぎた義務を課すことは、独占禁止法(独禁法)上の問題が生じたり、公序良俗に反して無効と判断されたりする場合があります。

競業避止義務を定める場合には、それを定める理由や合理性、相当性も踏まえながら、期間、業務範囲、場所的範囲、競業避止を定めることに対する対価の有無などを検討することになります。

4 報酬の支払いなどで注意すべきポイント

1)報酬の支払期日や減額に注意する

取適法やフリーランス法の規制対象である取引では、給付・役務の提供を受けた日から60日以内の、できる限り短い期間内を報酬支払いの期日として定め、報酬を支払わなければなりません。

また、フリーランスの責任ではない理由から報酬を減額したり、通常支払われる対価(市場価格など)に比べて著しく低い報酬を定めたりすることなども禁止されています。

この他、取適法の適用を受ける会社においては、2026年1月から、

- 会社が協議に応じず一方的に代金を決定し、フリーランスの利益を不当に害すること

- 代金の支払い手段として手形を用いること

が禁止されています。

2)知的財産権の帰属を決めておく

請負、準委任とも、フリーランスが業務を遂行する中で生まれた発明や著作物、それらの知的財産権は、原則としてフリーランスに帰属します。そのため、知的財産権を自社に帰属させるためには、契約においてその旨を規定しておく必要があります。

また、知的財産権を自社に帰属させたり譲渡させたりする際は、適切な対価を支払わなければなりません。特に、企業がフリーランスに対して、無償や低廉な価格で知的財産権を譲渡させた場合には、下請法(取適法)やフリーランス法に抵触するおそれがあるので注意が必要です。

3)報酬の請求は慎重に確認する

税務上で注意しなければならないのが、消費税や源泉所得税の扱いです。

フリーランスへの報酬は外注費として消費税の対象ですが、社員への給与は消費税の対象とはなりません。問題は、フリーランスの労働者性が認められる場合です。中には実質的には労働者であるにもかかわらず、外注費とすることで、消費税の納税額の負担を減らす悪質なケースがあるようです。

また、フリーランスへの報酬は、一律に源泉徴収が必要になるわけではありません。源泉徴収の対象となるのは、原稿料やデザイン料などの一部の報酬です。自社が支払う報酬が源泉徴収の対象であるのかを確認しておく必要があります。

特に、フリーランスの中には、源泉所得税の知識に乏しい人もいて、源泉所得税を天引きしない金額で自社に報酬を請求してくることがあります。

そのため、フリーランスからの請求が正しい金額であることを自社で確認し、誤った金額を支払わないように注意しましょう。仮に源泉徴収漏れを指摘された場合、フリーランスではなく自社が追徴支払いをすることもあり得ます。

以上(2026年1月更新)

(監修 TMI総合法律事務所 弁護士 池田絹助)

pj60115

画像:Song_about_summer-Adobe Stock

【営業最強フレーズ】今年最初のアポ取りを変えるひと言

当社のサービスが的外れでないか、現場の方のご意見を伺えませんか?

「つながれない時代」に、どう扉を開くか

今、営業担当者にとってはある意味厳しい時代です。アポ取りも、「担当者と直接話すこと」そのものも難しくなっているからです。代表電話はAIやコールセンターの担当者がガードし、企業のホームページから電話番号が消え、ようやくつながっても「不要」「忙しい」とすぐに断られる。担当者につないでもらうこと、話を聞いてもらうこと自体のハードルが高いと感じる営業担当者も多いでしょう。

これは、単に効率化が進んだからというだけではありません。情報が溢れ、誰もが多忙な現代において、相手の担当者も受付も、

「自分の貴重な時間を、自分(自社)に関係ない一方的な売り込みで浪費したくない」

という自己防衛、警戒の意識を持っています。特に年明けの慌ただしいこの時期、内容の不透明な電話や営業は、余計に避けたいと思っているでしょう。

「つながれない」時代では、一方的に提案や事例を伝えようとしてもなかなかアポイントは取れません。そこで、相手を「現場を知るプロ」として頼る、「相談」する冒頭のフレーズが力を発揮する可能性があります。

このフレーズをもう少し丁寧にしてみると下記のようになります。「この◯◯の件」については、相手のホームページやSNSを確認する、AIを活用して情報収集するなどして実際にしっかり調べることが必要です。

「御社の取り組みについてHPを拝見しまして、ぜひこの◯◯の件、お話しお伺いさせていただければと思っております。実は当社の新サービスが、現場の方にとって的外れなものになっていないか迷っている部分がありまして……。ぶしつけで恐縮ですが、御社のご担当者に、ぜひご意見だけ伺えませんでしょうか」

なぜ、この「相談」が門扉を開くのか

相手の取り組み(◯◯の件)を知っていることを伝えた上で、営業担当者としての「迷い」を正直に伝え、相手の知恵を借りようとする姿勢は、相手の警戒心を緩める可能性があります。具体的には次の3点などが期待できるでしょう。

1.「現場の感覚」への敬意

「自分たちだけでは分からないことがある」と認めることで、相手の経験や立場に対する真の敬意が伝わります。

2.「的外れではないか」という確認

完成品を売り込むのではなく、ズレを正したいという動機なので、相手は「それなら少しだけ答えてあげようか」という心理になりやすくなります。

3.サービスへの真摯な取り組み方

「本気で良いものを開発・提供したい」という営業担当者の真面目な熱意が伝わります。単に売りたいトークではなく、自社のサービスを磨き上げようとする真摯な姿勢が、相手の「プロとしての共感」を呼び起こすことも期待できます。ただし、こちら側が本気で良いものを開発・提供したいと考えていることが大事です。

相手の負担を減らす「最短の準備」も欠かせない

ただし、言葉だけで相手のガードを突破するのは至難です。そこで、相手に「読む負担」や「考える労力」をかけないために、以下のような工夫を組み合わせてみましょう。

1. 「仮説」を口頭で10秒〜15秒相談してみる

「ご相談したいので(あるいは、ご意見をお伺いしたいので)資料をお送りします」と言ってしまうと、相手に、資料を読ませる手間をかけてしまいます。「資料を読んだ後、次の機会に」ということでアポ取りのハードルも上がってしまうでしょう。

そこで、電話口で仮説を一つだけ短く提示します。時間としては10秒〜15秒くらい。「御社の〇〇という取り組みを拝見し、もしかすると現場では『△△という課題』があるのではないかと推察しました。この仮説、合っておりますでしょうか?」 これなら、相手はその場で「YES・NO」や「実はね」と答え始めることができます。その後は「もっと詳しくお聞きしたいので15分だけお目にかかれないでしょうか?」とアポ取りのきっかけも言いやすくなります。

2. 公開情報の「一行」「キーワード」を具体的に引用する

相手のホームページやSNSに書いてあった一行やキーワードを具体的に出します。例えば、「社長ブログのこの一言」や「ニュースリリースの最後のキーワード」などです。 「ニュースリリースの□□というキーワードを読み、僭越ながら、まさに同じことに課題感を持っておられるのではないかと感じました。そこで、ぜひ、御社のご意見を伺いたいのです」。こうすると「あなた(相手)でなければならない理由」が、強く相手に伝わります。

潔く引き下がることも、もちろん必要

もし、それでも担当者につないでもらえない、つないでもらえても「今は時間がない」と言われた場合は、こう返して引き下がりましょう。

「失礼いたしました。現場のリアルなご意見をお伺いしたくてお電話してしまいました。よろしければ、また改めてご相談させてください」

粘りすぎず、しかし「現場のリアルな声を大事にする」という姿勢を崩さない。この潔さと真摯さが、次回、「あの『うちの意見が聞きたい』と電話してきた人か」と思い出してもらうための伏線にもなり得ます。

これから新しい一年が始まります。これまでお伝えしてきたように、まずは「等身大の相談」から、最初のアポ取りに挑戦してみてはどうでしょうか。あなたの真摯な想いが、きっと素晴らしい出会いの扉を開くはずです。さあ、今年も、最高の一歩を踏み出しましょう!

以上(2026年1月作成)

pj70133

画像:Gemini

2026年から始まる! 変わる! 注目制度15選

目次

- 1 下請法が改正され「取適法」に名称変更、禁止行為なども追加(2026年1月1日から)

- 2 新たな源泉徴収税額表が適用開始、給与計算に注意(2026年1月1日以後支払い分から)

- 3 職場の安全衛生対策が強化、ストレスチェックの対象も拡大(2026年1月1日から順次)

- 4 自転車の交通違反にも「青切符」が適用(2026年4月1日から)

- 5 物流業界にメス、「白トラ」規制の強化(2026年4月1日から)

- 6 民法改正、離婚後の「共同親権」導入(2026年4月1日から)

- 7 子ども・子育て支援金制度がスタート、社会保険料と併せて給与天引きを(2026年4月1日施行)

- 8 在職老齢年金の見直し、60歳以上の働き方に影響(2026年4月1日から)

- 9 防衛特別法人税がスタート、法人税の申告時に注意(2026年4月1日以後開始の事業年度から)

- 10 民事裁判手続がデジタル化、訴状提出も裁判記録の閲覧もオンラインで可能に(2026年5月21日から)

- 11 事業全体が担保に? 企業価値担保権が創設(2026年5月25日から)

- 12 防災気象情報のルールが改善、BCPなどの見直しを忘れずに(2026年5月下旬から(予定))

- 13 カスハラ・就活セクハラの防止措置が義務化(2026年10月1日から)

- 14 酒税改正でビール業界の市場構造が変わる?(2026年10月1日から)

- 15 インバウンド向け、免税店での販売はリファンド方式に変更(2026年11月1日から)

2026年も、多くの分野で新たな制度や規制の改正が予定されています。経営者にとって、法改正や制度変更は日々のビジネスに直結する重要な情報です。

この記事で、2026年に施行される主な制度改正を15項目取り上げ、それぞれの概要と中小企業に関連する要点を施行日順に紹介します。

1 下請法が改正され「取適法」に名称変更、禁止行為なども追加(2026年1月1日から)

下請代金支払遅延等防止法(下請法)が改正され、法律名が「中小受託取引適正化法(取適法)」に変更されます。大きな改正点は

- 発注者がやってはいけない新たな「禁止行為」が追加される(「協議に応じない一方的な代金決定」「手形による代金支払い」が新たに禁止に)

- 適用対象となる「取引の範囲」が拡大される(「特定運送委託」が追加。さらに、資本金が少ない会社でも「従業員数」に応じて取適法の適用を受けるようになる)

です。

「手形による取引を頻繁に行っている会社」などはいち早く決済手段を見直す必要がありますし、「新たに取適法の適用を受けるようになる会社」も、禁止行為などを改めて押さえておく必要があります。

公正取引委員会「中小受託取引適正化法(取適法)関係」

https://www.jftc.go.jp/partnership_package/toritekihou.html

取適法については、こちらのコンテンツもご確認ください。

2 新たな源泉徴収税額表が適用開始、給与計算に注意(2026年1月1日以後支払い分から)

2026年1月1日以後支払い分の給与から、新たな源泉徴収税額表が適用されます。令和7年度税制改正に伴い、社員の所得税に関して

- 基礎控除額の引き上げ(一律48万円→合計所得金額に応じ58万~95万円)

- 給与所得控除の最低保障額の引き上げ(55万円→65万円)

- 特定親族特別控除の創設(特定親族の合計所得金額に応じ最大63万円を控除)

などが行われています(これらの改正については、2025年12月に行われた年末調整から適用)。

給与計算については新たな源泉徴収税額表に基づき源泉徴収が行われているか(給与計算ソフトなどがアップデートされているか)を確認する必要があります。また、社員から提出を受ける扶養控除等申告書については、源泉控除対象親族の記載が正しく行われているかを確認する必要があります。

国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/zeigakuhyo2026/01.htm

3 職場の安全衛生対策が強化、ストレスチェックの対象も拡大(2026年1月1日から順次)

2026年1月1日から、労働安全衛生法等が段階的に施行されます。多様な人材が、安全に、安心して働き続けられるよう職場環境を整えるための改正です。内容は多岐にわたりますが、例えば次のような項目があります(カッコ内は施行日)。

- フォークリフト等の特定自主検査・技能講習の不正防止対策の強化(2026年1月1日)

- 混在作業場所において、個人事業者等(一人親方・フリーランス等)に対しても事故防止のために必要な指導や連絡調整等を行うことが義務化(2026年4月1日)

- SDS(安全データシートの交付)について、化学物質の成分に営業秘密情報が含まれる場合、条件付きで代替化学名等の通知が可能に(2026年4月1日)

- 高年齢労働者の労災防止を図るための措置が努力義務化(2026年4月1日)

- 治療と仕事の両立支援に関する措置が努力義務化(2026年4月1日)

- 常時50人未満の事業場でもストレスチェックが義務化(2025年5月14日から3年以内に政令で定める日から)

建設業や製造業では、適切な検査体制の整備や、外部講習機関の信頼性確保など、安全管理に関する社内チェックを一段と徹底する必要があるでしょう。ホワイトカラーの会社も(社員数50人未満の場合は)ストレスチェックの実務などを事前に確認しておきましょう。

厚生労働省「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律(令和7年法律第33号)」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/an-eihou/index_00001.html

4 自転車の交通違反にも「青切符」が適用(2026年4月1日から)

2026年4月1日から、自転車の交通違反についても、自動車の場合と同じく「青切符(交通反則通告制度)」が適用されるようになります。

青切符は、比較的軽微な交通違反の場合に交付されるもので、違反行為に応じた反則金を納付した場合、刑事罰が免除されるという制度

です。4月1日以降、「反則行為」という軽微な違反行為については、青切符での対応になります。一方、「非反則行為」という重大な違反行為(酒酔い運転など)については、これまで通り「赤切符(交通切符、刑事罰の対象)」での対応になります。

青切符の対象となる反則行為は

- 信号無視(反則金:6000円、点滅信号を無視した場合は5000円)

- 一時不停止(反則金:5000円)

- 右側通行(反則金:6000円)

- 携帯電話使用等(保持)(反則金:1万2000円)

- 遮断踏切立入り(反則金:7000円)

- 制動装置(ブレーキ)不良(反則金:5000円)

など113種類に及ぶため、特に社員が業務や通勤で自転車を使用する会社は、新制度に基づく交通ルールの徹底指導が必要です。

警察庁「自転車は車のなかま~自転車はルールを守って安全運転~」

https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/bicycle/info.html

自転車の交通ルールについては、こちらのコンテンツもご確認ください。

5 物流業界にメス、「白トラ」規制の強化(2026年4月1日から)

2026年4月1日から、物流業界で問題となっていた違法な「白トラ(白ナンバーのトラックでの有償運送)」の規制が大幅に強化されます。具体的には、次のような改正が行われます。

- 荷主が無許可の白トラ業者に運送を依頼した場合、処罰の対象に(100万円以下の罰金)

- 貨物自動車運送事業者・貨物利用運送事業者に対して、再委託回数を原則2回(2次下請け)までとすることが努力義務化

- 貨物自動車運送事業者だけでなく、貨物利用運送事業者についても運送契約締結時の書面交付等が義務化

荷主となる会社は、自社の貨物輸送について、違法業者に運送を依頼していないか十分注意する必要があります。物流コスト優先で無許可業者に頼ることがないよう、調達先の見直しや契約管理の強化が求められます。

国土交通省「違法な『白トラ』への規制が令和8年4月1日から強化されます」

https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha04_hh_000346.html

6 民法改正、離婚後の「共同親権」導入(2026年4月1日から)

2026年4月1日から、民法改正により、離婚後の子の養育に関する制度が大幅に見直されます。最大の変更点は、離婚後の親権について「共同親権」の選択肢が導入されることです。

従来は父母のどちらか一方が親権者となる単独親権のみでしたが、改正後は父母の話し合いによって共同親権とすることも可能

になります(ただし、DVや虐待の恐れなど、子の利益を害すると家庭裁判所が判断した場合は単独親権が選択されます)。また、経済面では

「法定養育費制度」が導入され、離婚時に養育費の取り決めがなくても、離婚後に子を扶養しない親に対し、暫定的に子一人につき月額2万円の養育費支払い義務が発生する

ようになる見通しです。

会社としても、社員が離婚したり、ひとり親になったりした際の社内制度(休暇や扶養手当等)の見直しなどが必要になるかもしれません。

法務省「民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕」

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html

7 子ども・子育て支援金制度がスタート、社会保険料と併せて給与天引きを(2026年4月1日施行)

2026年4月1日から、「子ども・子育て支援金制度」がスタートします。この制度は

社会全体で子どもと子育て世帯を支えるため、全ての医療保険加入者(企業の従業員等)と会社が毎月一定額の拠出を行い、その財源を子育て支援施策に充てる

というものです。会社が全額負担する「子ども・子育て拠出金」とはまた別の制度で、子ども・子育て支援金の場合、会社と社員(健康保険の被保険者)が折半で負担することになります。こども家庭庁の試算によると、保険者が協会けんぽの場合、被保険者1人当たり支援金額は、

- 2026年度見込み額:月額450円

- 2027年度見込み額:月額550円

- 2028年度見込み額:月額700円

と段階的に引き上げられる予定です(会社も同額を拠出)。

会社としては、社会保険料と併せて支援金の徴収が始まるため、給与計算システムの対応や、社員への説明(給与明細への項目追加など)が必要になるでしょう。

こども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」

https://www.cfa.go.jp/policies/kodomokosodateshienkinseido

8 在職老齢年金の見直し、60歳以上の働き方に影響(2026年4月1日から)

2026年4月1日から、在職老齢年金の支給停止調整額が「51万円→62万円」に引き上げられる見通しです。在職老齢年金とは、

働きながら老齢年金をもらうと、年金額がカットされることがあるという制度

です。厚生年金保険に加入しながら老齢年金をもらう60歳以上の社員が対象で、賃金と年金の合計額が支給停止調整額を超えると、老齢年金の一部または全額が支給停止となります。

支給停止調整額が引き上げられると、高齢社員は年金額を減らされにくくなり、より多く働けるようになります。ただ、60歳以降も働く社員が増えることによる人件費の上昇なども想定されるので、会社への影響は事前に検討しておく必要があります。

なお、在職老齢年金の見直しは「年金制度改正法」の改正項目の1つで、この他にも

- 私的年金の見直し(2026年12月1日から)

- 標準報酬月額の上限引き上げ(2027年9月1日から段階的に)

- 社会保険の適用拡大(2027年10月1日から段階的に)

- 遺族年金制度の見直し(2028年4月1日から)

などの予定が控えています。

厚生労働省「年金制度改正法が成立しました」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000147284_00017.html

年金制度改正法については、こちらのコンテンツもご確認ください。

9 防衛特別法人税がスタート、法人税の申告時に注意(2026年4月1日以後開始の事業年度から)

2026年4月1日以後開始の事業年度から、防衛特別法人税の課税が始まります。防衛特別法人税とは、

文字通り「日本の防衛力強化等のために必要な財源を確保するための税金」で、基準法人税額から500万円を差し引いた金額に対し、4%の税率で課税

されます。

基礎控除として常に年500万円が控除されるため、所得金額が約2400万円以下であれば防衛特別法人税は発生しませんが、税額が0円であっても申告は必要です。

国税庁「防衛特別法人税が創設されました」

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0025004-109_1.pdf

10 民事裁判手続がデジタル化、訴状提出も裁判記録の閲覧もオンラインで可能に(2026年5月21日から)

2026年5月21日から、日本の民事裁判が本格的なIT化(デジタル化)を迎えます。これまでの民事裁判は、紙の書類を裁判所に持参(または郵送)したり、訴訟記録を閲覧するために裁判所に出向いたりする必要がありましたが、

- 訴状、準備書面、証拠等をオンラインで提出する

- 判決書等を裁判所からオンラインで受け取る

- 裁判記録をオンラインで閲覧する(当事者の場合)

といったことができるようになります。

この改正により、仮に会社が民事裁判の当事者になった場合、手続きの負担が大幅に軽減されることになります。一方、デジタル化に対応するために、システムへの事前登録や電子ファイル形式での文書管理などの準備、社内の情報システム部門との連携(機密文書の電子提出時のセキュリティ確保など)、顧問弁護士との手続のすり合わせなどが必要になってくるでしょう。

最高裁判所「民事裁判手続のデジタル化」

https://www.courts.go.jp/saiban/minjidejitaruka/index.html

11 事業全体が担保に? 企業価値担保権が創設(2026年5月25日から)

2026年5月25日に「事業性融資の推進等に関する法律」(事業性融資推進法)が施行され、「企業価値担保権」が創設されます。企業価値担保権とは、

会社が金融機関から融資を受けるに当たって、有形資産(土地・工場等)だけでなく、ノウハウや顧客基盤等の無形資産を含む「事業全体」を担保にできる制度

です。会社は「借り手」として自社の総資産を担保目的財産とし、新設される「企業価値担保権信託会社」が「担保権者」となり、債務の弁済が滞った際は、裁判所への申立てにより、担保権の実行手続を開始します(事業は解体せず、事業譲渡などで対応)。金融機関は「貸し手」となり、債務が弁済されない場合、事業譲渡の対価から融資を回収します(金融機関が「担保権者兼貸し手」になることもある)。

この制度が創設されることで、有形資産に乏しい中小企業やスタートアップも、事業実態や将来性に着目した融資が受けやすくなります。一方、制度を利用するに当たっては、経営者が金融機関に対し、自社のビジネスの継続性や収益性、事業計画などをこれまで以上に丁寧に説明できるようになる必要があります(事業性評価への対応)。

金融庁「企業価値担保権(旧:事業成長担保権)について」

https://www.fsa.go.jp/policy/kigyoukachi-tanpo/index.html

12 防災気象情報のルールが改善、BCPなどの見直しを忘れずに(2026年5月下旬から(予定))

2026年5月下旬(予定)より、河川氾濫・大雨・土砂災害・高潮の防災気象情報について、

- 警報・注意報の情報名に「レベル」(1~5の5段階。「5」が最も警戒レベルが高い)が追加される(例:レベル3大雨警報、レベル2高潮注意報など)

- 河川の氾濫の危険度の伝え方が変わる(特別警報の新設など)

- 「警戒レベル4相当」の情報は「危険情報」として発表される

ようになります。これにより、自治体が発令する避難指示等(警戒レベル4相当)や住民がとるべき行動(レベル5は既に災害発生)と、気象庁の出す警報・注意報が対応づけられ、非常に分かりやすくなります。

防災気象情報の名称・レベルが変わるため、BCP(事業継続計画)や社員向けの防災マニュアルの見直しが必要です。例えば、「警戒レベル4危険警報発表で在宅勤務推奨」など、新しい名称に合わせて社内ルールを更新しましょう。防災訓練などでも新情報を盛り込み、周知を図ることが望まれます。

気象庁「新たな防災気象情報について(令和8年~)」

https://www.jma.go.jp/jma/kishou/know/bosai/keiho-update2026/

13 カスハラ・就活セクハラの防止措置が義務化(2026年10月1日から)

2026年10月1日から、カスハラ(カスタマーハラスメント)と就活セクハラについて、防止措置を講じることが義務付けられるようになります。

- カスハラ:顧客等(顧客や取引先、見込み客なども含む)が社員に対し、悪質な嫌がらせ(暴行やひどい暴言、不当な要求など)をすること

- 就活セクハラ:採用面接やインターンシップで、役員や社員が就活生に対し、性的な嫌がらせ(食事やデートへの執拗な誘い、不必要な身体への接触など)をすること

防止措置の詳細は今後厚生労働省の指針で定められる予定ですが、社内のハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラなど)を防止するのと同じように

- ハラスメントに対する会社の方針の明確化、周知・啓発

- ハラスメントに関する相談体制の整備・周知

- ハラスメント事案が発生した場合の迅速・適切な対応

などが求められます。また、カスハラについては、顧客等からクレームがあった場合の対応フローなどを確認しておくこと、就活セクハラについては、社内規程に「社外の人間に対するハラスメントは許されない」旨を明記して社員に徹底させることなどが大切です。

厚生労働省「令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/zaitaku/index_00003.html

カスハラや就活セクハラへの対応については、こちらのコンテンツもご確認ください。

14 酒税改正でビール業界の市場構造が変わる?(2026年10月1日から)

2026年10月1日、段階的に行われてきた酒税の見直しが、ついに最終段階を迎えます。今回の改正では、

ビール系飲料の税率が、1キロリットル当たり「15万5000円」(350ミリリットル換算で「54.25円」)に一本化

されます。現在、ビールの税率は350ミリリットル換算で63.35円、発泡酒や「第3のビール」(新ジャンル)はそれより低税率ですが、種類による税額格差が解消される形になります。また、

その他の発泡性酒類(チューハイ等)、低アルコール分の蒸留酒類及びリキュールに係る特例税率の税率も、1キロリットル当たり「10万円」(350ミリリットル換算で「35円」)に引き上げ

られます。現在の税率は、350ミリリットル換算で28円です。

飲食業や酒販業では、ビール系飲料については、発泡酒や第3のビールが相対的に値上がりし、低価格帯の優位性が消えるため、クラフトビールや地域発ブランドが再注目される可能性があります。チューハイ等については、税率引き上げによって「安く・気軽に」楽しめたカテゴリーの在り方が変わり、“客から選ばれる理由”を改めて模索する必要が出てくると考えられます。

財務省「酒税に関する資料」

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d08.htm

15 インバウンド向け、免税店での販売はリファンド方式に変更(2026年11月1日から)

2026年11月1日から、訪日外国人(インバウンド)向けの消費税免税販売制度が「リファンド方式」へと変更されます。現行の制度では、免税店で商品を購入する際にパスポートを提示すればその場で消費税が免除(不課税販売)されますが、リファンド方式の場合、

インバウンドは購入時にいったん消費税を支払い、出国時(購入日から90日以内)に税関で確認を受けることで、税額分が出国後に返金される

ようになります。

基本的に国内販売と同様に税込価格で販売できるようになるので、販売時の手続きは簡素化されますが、一方、

出国したインバウンドへの返金は、免税店を経営する事業者が自ら行うか、承認送受信事業者などに委託するかのいずれかが必要になる

などの実務が別途発生します。そのため、新制度での手続きを事前に確認・対応しておく必要があります。

国税庁「輸出物品販売場制度のリファンド方式への見直し」

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/menzei/201805/format/002.htm

以上(2025年12月作成)

pj60379

画像:Mariko Mitsuda

労基法が大改正? 話題の「つながらない権利」も論点に

目次

1 法改正で働き方はどう変わるのか?

現在、政府内では、労働基準法(以下「労基法」)などを大幅に改正することが検討されています。いまだに存在する過重労働などから労働者を守ること、昔よりも働き方の希望が多様化してきたこと(副業など)を受けての改正で、主要な項目は次の7つです。

- 連続勤務の上限規制

- 法定休日の特定義務化

- 勤務間インターバル制度の実施義務化

- 年次有給休暇の賃金算定方式の一本化(通常賃金)

- つながらない権利に関するガイドラインの策定

- 副業・兼業における労働時間の通算ルールの見直し

- 法定労働時間の特例措置(週44時間)の撤廃

まだ検討段階とはいえ、仮に法制化された場合、社員の働き方を根本から再設計するレベルの改正になると思われます。そこで、この記事では、検討されている7つの主要論点を分かりやすく整理し、法制化された場合の中小企業への影響や、実務で注意すべき点を解説します。

2 連続勤務の上限規制

1)13日を超える連続勤務が禁止される?

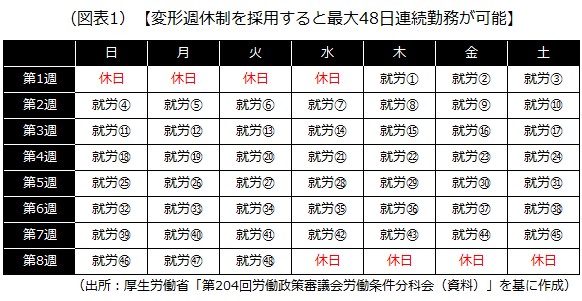

社員の就業日数について

「13日を超える連続勤務を禁止する」

ことが検討されています。現行の労基法では、会社は社員に対し、「毎週1日または4週間を通じ4日以上の休日(法定休日)」を与えなければならないことになっていますが、この「4週間を通じ4日以上の休日」(変形週休制)を採用すると、次のように

理論上は最大48日連続勤務が可能になる

という法制度になっています。

ですが、このような連続勤務は、心身に著しい悪影響を与えます。厚生労働省では、業務上の出来事が与える心理的負荷の強度を「弱」「中」「強」の3段階で評価していますが、

- 2週間以上の連続勤務は「中」(連日、深夜時間帯に及ぶ時間外労働があれば「強」)

- 1カ月以上の連続勤務は「強」

とされています(厚生労働省「心理的負荷による精神障害の労災認定基準」)。こうした状況を踏まえ、政府内でも14日以上の連続勤務を禁止する方向で制度の見直しが議論されています。

2)シフト制の業種は働き方の見直しが必須、管理職の負担にも注意!

14日以上の連続勤務が禁止された場合、シフト制の業種(宿泊、介護、医療、小売など)は、特に大きな影響を受けます。これまでのように

「繁忙期は交代で連勤して乗り切る」という運用は難しくなる

でしょう。また、一般社員の連続勤務が難しくなると、そのしわ寄せは多くの場合、管理職に行きます(「管理監督者」に該当する管理職であれば、労働基準法の労働時間・休憩・休日の規定が適用されない)。とはいえ、現状すでに管理職が業務過多に陥っている会社も多く、

安易に一般社員の業務を管理職に振ると、今度は管理職の健康が心配

です。「部下の業務を上司が肩代わりする」という運用は、もはや限界に近づいています。

会社としては、次のような対応が必要になってくるでしょう。

- 繁忙期に備えて短期人材(派遣・アルバイト)、単発のスキマバイトを活用するなどして、人員体制を整えた上で、連続勤務なしでも業務を回せる体制を整える

- 管理職(管理監督者)であっても、労働安全衛生法の「労働時間の把握義務」は適用されるので、労働状況をこまめにチェックし、負担が偏りすぎていないか注意する

3 法定休日の特定義務化

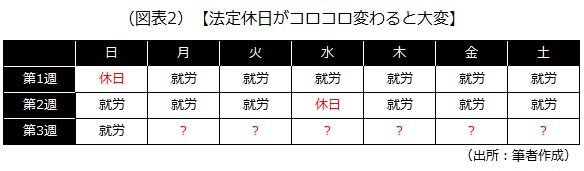

1)いつが法定休日かを「あらかじめ」特定しなければならない?

法定休日について、

どの日、どの曜日を法定休日にするのかを、あらかじめ特定するよう会社に義務付ける

ことが検討されています。現行の労基法では前述した通り、毎週1日または4週間を通じ4日以上の休日を与えさえすればよいことになっており、

シフト制の職場などでは、「先週は日曜、今週は水曜、来週はまだ分からない」といった具合に、法定休日がコロコロ変わり、社員の生活のリズムが安定しにくくなる

という問題が発生し得ます。

このため、法定休日をあらかじめ特定することを、いつまでに特定すべきかなども含めて、法律上のルールとして明確化することが検討されています。

2)シフトは場当たり的にではなく、計画的に決めよう!

法定休日の特定が義務化された場合、シフト制の職場では一定期間分の休日を前もって示すことが求められると考えられます。「法定休日をいつまでに特定すべきか」「特定した法定休日の変更や休日振替はどうするか」などについては議論中ですが、

口頭で社員に「明日シフト入れる?」などと聞いて、その都度シフトを決めるようなやり方は通用しなくなる

可能性があります。

会社としては、次のような対応が必要になってくるでしょう。

- 就業規則で、法定休日と所定休日の考え方を明確にする

- シフト制の場合、どの期間(1カ月・2週間など)で休日を確定・通知するかを決める

- 休日の変更があり得る場合も、休日振替の手続き(誰が・いつまでに・どのような形で合意するか)を、書面やシステム上で残る形にする

4 勤務間インターバル制度の実施義務化

1)「終電帰り→翌朝9時出勤」は不可能に?

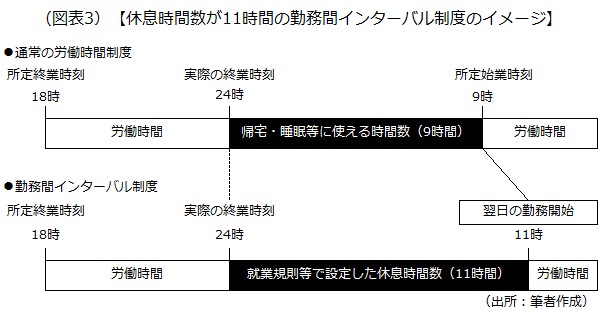

勤務間インターバル制度(労働時間等設定改善法による)について、

制度の実施を「努力義務」から「義務」に変更する

ことが検討されています。勤務間インターバル制度とは、

社員が終業してから次に始業するまでに、一定時間の休息(インターバル)を取ることを促進することで、社員の生活時間や睡眠時間を確保する制度

です。就業規則等で休息時間数を設定し、終業から次の所定始業時刻までの間隔が休息時間数に満たなければ、その時間数分、始業時刻を繰り下げるなどします。

現在、政府内では原則「休息時間数を11時間」とする制度を想定した議論が進められています。例えば、24時に終業し、次の始業が翌日9時の会社の場合、社員は帰宅時間も含めて9時間しか休めません。ですが、この勤務間インターバル制度が義務化された場合、「11時間休息を取らせる」ことになるので、社員は図表3のように11時から勤務を開始すればよいわけです。

過重労働防止などの観点から設けられた制度ですが、導入している会社が2024年時点で5.7%と少ない(厚生労働省「令和6年就労条件総合調査」)ことなどから、改正が検討されています。もっとも業種・職種によっては、11時間の休息を確保するのが難しい場面もあるため、

- 11時間が確保できない場合の「代替措置」(代償休暇など。利用回数に上限を設ける)

- 適用除外となる職種等の設定

など、柔軟に運用できるルールが設けられる予定です。

2)深夜残業などが当たり前になっている会社は、働き方の見直しを!

勤務間インターバル制度が義務化された場合、社員の休息時間が担保され、メンタル不調などになるリスクは軽減されるでしょう。半面、

深夜残業や「今日は遅番、翌日は早番」などの働き方が当たり前になっている会社では、これまで通りの働き方で業務を回すのが難しくなる

可能性があります。

会社としては、次のような対応が必要になってくるでしょう。

- 深夜残業翌日の勤務開始時刻を繰り下げる、または代償休暇を与えることができるよう、就業規則を改定する

- 夜勤明けの「そのまま日勤」運用を改める

- 「今日は遅番、明日は早番」などのシフトの組み合わせを見直す

5 年次有給休暇の賃金算定方式の一本化(通常賃金)

1)平均賃金や標準報酬日額での賃金支払いは不可?

年次有給休暇(以下「年休」)について、

年休を取得した場合の賃金の算定を「通常賃金」に一本化する

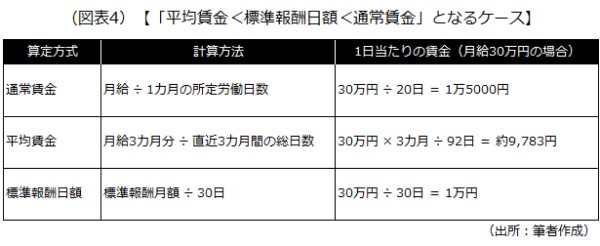

ことが検討されています。現行の労基法では、1日当たりの賃金の算定方法は

- (通常賃金)1日働いた場合の通常の賃金。月給制の場合、月給÷1カ月の所定労働日数などで1日単位に換算した額

- (平均賃金)直近3カ月間の賃金総額(賞与等を除く)÷直近3カ月間の総日数

- (標準報酬日額)標準報酬月額÷30日

のいずれかから会社が選択することができます。

ただ、平均賃金や標準報酬日額で賃金を算定した場合、通常賃金の場合よりも金額が少なくなることが多いです。例えば、図表4は「月給を30万円(標準報酬月額も30万円)」「1カ月の所定労働日数を20日」「直前3カ月の暦日数を92日」とした場合のイメージです。

図表4の場合、通常賃金で算定した1日当たりの賃金額は1万5000円で、平均賃金や標準報酬日額の場合と5000円以上の差があります。こうした状況から、算定方法の違いによって社員に不利が生じないよう、通常賃金への一本化が検討されているのです。

2)算定方式が一本化された場合の人件費へのインパクトを試算しよう!

年休の賃金の算定方式が通常賃金に一本化されれば、

平均賃金や標準報酬日額をもとに賃金を支払っていた会社では、コストが上昇

することになります。

会社としては、次のような対応が必要になってくるでしょう。

- 自社が現在、どの算定方式を用いているのかを確認した上で、算定方式が一本化された場合の人件費へのインパクトを試算する

- 算定方式を変更する場合、就業規則の変更を行う。標準報酬日額で賃金を算定している場合、労使協定があるはずなので、その変更も忘れずに行う

- 給与システムの設定の見直しも必要

6 つながらない権利に関するガイドラインの策定

1)勤務時間外の連絡はNGに?

つながらない権利について、

労使間で社内ルールについての話し合いがしやすくなるよう、ガイドライン等を策定する

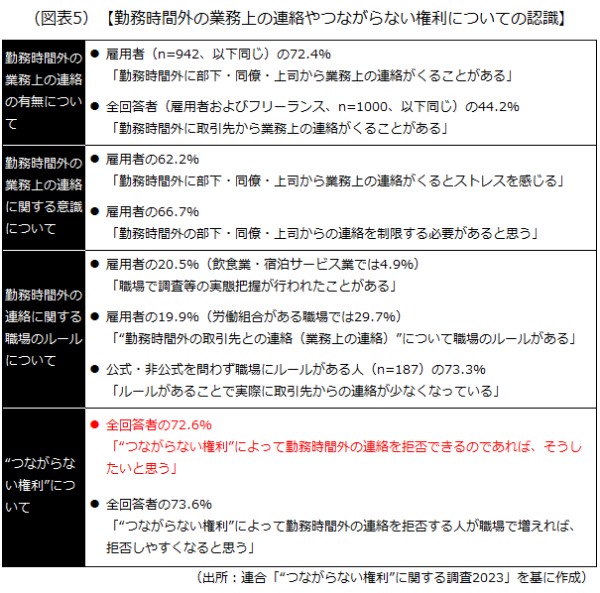

ことが検討されています。つながらない権利とは、

プライベートの時間(勤務時間外)では、社員は会社からの仕事に関する連絡(電話・メール・チャットなど)への対応を断ることができるという権利

です。すでにフランスをはじめとする欧州諸国では法制化が進んでおり、国によっては、勤務時間外の連絡そのものを禁止しているところもあります。

日本では現在、つながらない権利に関する法規制はありませんが、労働者側には一定の要望があるようです。日本労働組合総連合会(以下「連合」)が18歳~59歳の有職者に行った調査によると、図表5のように「つながらない権利によって勤務時間外の連絡を拒否したい」という人が回答者(1000人)の72.6%に上っています(連合「“つながらない権利”に関する調査2023」)。

実際、SNSの社会インフラ化やテレワークの浸透に伴って、

- 勤務と私生活の境界が曖昧になる

- 深夜・休日の連絡が常態化しやすい

といった問題も浮上しており、こうした背景から制度化に向けた議論が始まっています。

2)「原則、勤務時間外には連絡しない」という前提で就業規則などの整備を!

つながらない権利が制度化された場合、

勤務時間外の連絡は、緊急時などを除き、原則として控えることが求められる

ようになると予想されます。また、現状でも勤務時間外の過度な連絡は、内容によってはパワハラなどになり得ますから、制度化された場合はハラスメントに該当するか否かの判断も厳しくなって来る可能性があります。

会社としては、次のような対応が必要になってくるでしょう。

- 「緊急時を除き、原則、勤務時間外には連絡しない」という前提に立って、就業規則を整備する(何が緊急時かは、明確に基準を決めておく)

- 管理職には、「部下にその日のうちに連絡をしないと業務に支障が出る場合」などを除き、勤務時間外には連絡しない(また、返信が来なくても催促しない)よう指導する

- 一般社員に対しては、勤務時間外ではチャットツールの通知をオフにすることなどを推奨しつつ、緊急連絡時の正当な業務命令については、基本的に従うよう指導する(36協定の締結・届け出がしてあれば、時間外・休日労働を命じること自体は違法ではない)

7 副業・兼業における労働時間の通算ルールの見直し

1)副業・兼業の労働時間を把握するのは、会社にとってハードルが高すぎる?

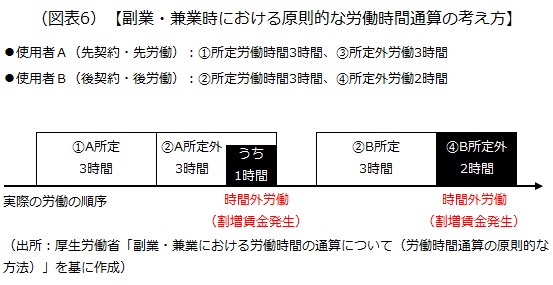

副業・兼業について、

割増賃金を算定する際、本業先と副業・兼業先の労働時間を通算しない運用にする

ことが検討されています。現行の労基法では、副業・兼業先で働いた時間は「本業と通算」して扱うことが原則で、割増賃金の算定においてもそのルールが適用されることになっています。実際は複数のパターンがありますが、原則的なルールは

- まず、所定労働時間を「先に契約をした会社→後に契約をした会社の順」に通算する

- 次に、所定外労働時間を「実際に所定外労働が行われる順」に通算する

です。イメージは図表6です。

ただ、こうしたルールを運用するためには、本業先と副業・兼業先がお互いの会社の労働時間を正確に把握する必要があり、

割増賃金の算定にまで労働時間の通算ルールを適用するのは、会社の負担が大きすぎるのではないか(ハードルが高いと、副業・兼業が促進されないのではないか)

という懸念から、通算ルールの緩和が検討されています。

2)「どこまでを会社が管理し、どこまでを社員の自己管理とするのか」を明らかに!

労働時間の通算ルールが緩和された場合、賃金支払いにおける会社の負担はある程度軽減されるでしょう。一方、

社員の健康管理のため、労働時間を把握する義務自体はなくさない

方向で話が進んでいるので、制度改正の動向を見守りながら、「どこまでを会社が管理し、どこまでを社員の自己管理とするのか」を明らかにする必要があります。

会社としては、次のような対応が必要になってくるでしょう。

- 副業・兼業の届け出様式を見直す(副業・兼業先の所在地、従事する業務、始業・終業時刻、所定労働時間などが分かるようになっているか)

- 社員本人からの情報提供の方法について整理する(労働時間などをどのように報告してもらうか。週単位、月単位など)

- 健康管理フローを見直す(本業先か副業・兼業先かに関係なく、睡眠不足・疲労蓄積などの健康リスクは、会社側の責任問題につながる。定期面談、体調ヒアリング、産業医の連携体制などを確認する)

8 法定労働時間の特例措置(週44時間)の撤廃

1)週の法定労働時間は一律「40時間」に?

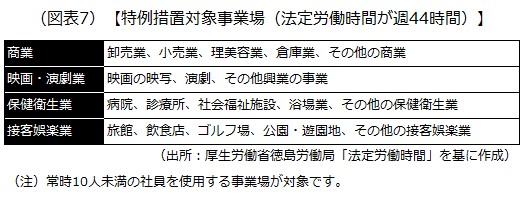

法定労働時間について、

週44時間の特例措置を撤廃する

ことが検討されています。法定労働時間は通常「1日8時間、週40時間」ですが、小売業・旅館業・娯楽業の一部などに「1日8時間、週44時間」という特例が認められています。具体的には常時10人未満の社員を使用する図表7の業種の事業場が対象で、これらを「特例措置対象事業場」といいます。

これは、人手不足を背景に労働時間の柔軟性を確保するための措置でしたが、他の業種が段階的に週40時間制に移行してきたことや、特例措置対象事業場の法定労働時間が44時間に設定された2001年から四半世紀が経過していることなどから、全ての業種を一律で週40時間制に統一する方向で議論が進んでいます。

2)週40時間制で運用できる働き方を!

週44時間の特例措置が撤廃されれば、

今の働き方のままでは法定労働時間(週40時間)を超えてしまう

という現象が起こり得ます。週4時間分をどこで削るか、どの時間帯を短縮するか、あるいは営業時間そのものを見直すか、といった判断が求められます。

会社としては、次のような対応が必要になってくるでしょう。

- 現状の人員体制で週40時間制に対応できるか、繁忙期・閑散期の勤務パターンも考慮し、検討する

- 週40時間制に対応するのが難しそうな場合、採用計画についても見直す(人員を採用することによる人件費の上収についても考慮する)

- 36協定に定めた時間数を見直す(週44時間→週40時間に変更することによる人件費の上昇についても考慮する)

- DX化など、週40時間制を実現するための業務効率化についても検討する

9 制度の細かい内容が変わったとしても「後戻り」はない

今回の検討内容を一言でまとめるなら、

「どれだけ働かせるか」から「どう働いてもらうか」へ

という、発想の転換です。

繰り返しになりますが、この記事で取り上げた内容は、現時点ではあくまで「検討段階」であり、確定事項ではありません。最終的な制度設計はこれから固められていきます。とはいえ、

議論の方向性はすでに明確で、後戻りすることはありません。制度の細かい内容に揺れはあったとしても、会社に求められる「労務管理」の水準は確実に上がっていく

と考えるのが自然です。

従って、今回の法改正を「いつ来ても良いように」準備しておくことは大切です。特に就業規則や勤怠システム、シフト体制の見直しは、一朝一夕では整いません。まだ時間がある今から、影響が大きいところだけでも着手しておくことをおすすめします。

以上(2026年2月作成)

pj00799

画像:Rossin-Adobe Stock