書いてあること

- 主な読者:仕入コストの上昇などに対応すべく、「値上げ」を検討している経営者

- 課題:現在の価格に明確な根拠がないし、値上げをして顧客が離れるのが怖い

- 解決策:根拠ある「価格」設定をするために、プライシングと市場調査のセオリーを知る

1 根拠ある「価格」でもうけを出す!

いきなりですが、御社は商品・サービスの価格をどのように決めていますか? もしかすると、昔からの価格を何も考えずに踏襲していたり、自分の感覚でなんとなく決めていたりしていませんか? しかし、それでは「値上げ」時代にもうけを出すことは難しいかもしれません。

なぜなら、近年は物価高で仕入コストが増加しています。また、賃上げをして人件費が上がった会社もあるでしょう。これらのコストを価格に適正に転嫁していかなければ、「やればやるほど赤字になる」という最悪の事態になりかねません。

一方、見方を変えると、今は「値上げの絶好期!」です。多くの経営者が値上げを意識しているのですから、自社が値上げ要請を受けることも想定しています。それに、政府も価格転嫁・取引適正化に向けて力を入れているのです。

それでも値上げに踏み切れない会社は、「取引を打ち切られるのではないか」という恐怖があるからでしょう。これは正しい恐れですが、少しでも克服しなければ前に進めません。そのために大切な心得として、この記事で「プライシング」と「市場調査」の基本を紹介するので、参考にしてみてください。価格を科学することに近づき、自信を持って「値上げ交渉」に臨めることでしょう。

- プライシング:コスト(原価)や競合の動きなどを基準に、商品・サービスの望ましい価格を絞り込んでいくこと

- 市場調査:プライシングにより設定する価格が、客観的に妥当といえるかアンケート調査などを用いて検証すること

2 身近にもある、価格を決める14の手法

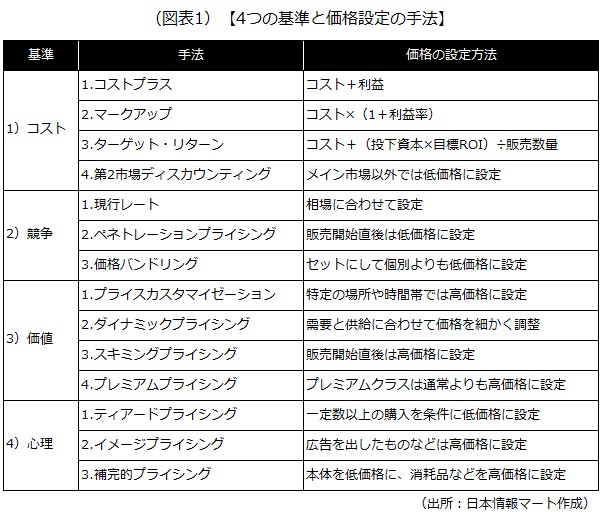

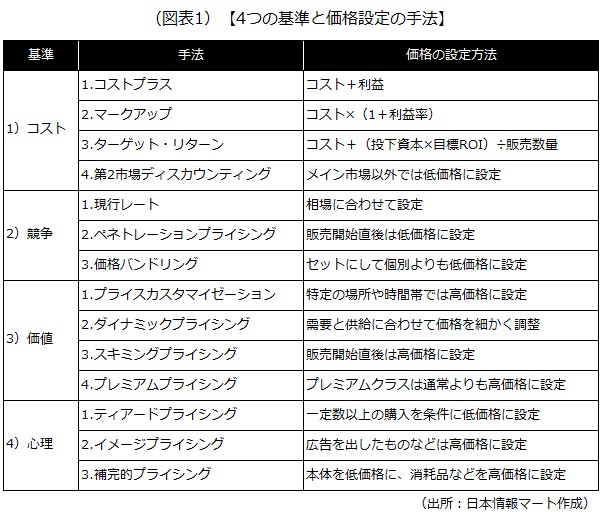

価格を決定する基準には、

- コスト:商品・サービスのコスト(原価など)に注目する

- 競争:競合の価格(相場)やシェアに注目する

- 価値:商品・サービスの価値(需要など)に注目する

- 心理:消費者の購入意欲やイメージに注目する

があります。この基準で分類した主なプライシングの手法は次の通りです。書籍などによって名称や細かい説明が異なる場合がありますが、基本的な考え方は同じです。

1)コスト:商品・サービスのコスト(原価など)に注目する

1.コストプラス

コストに利益を加算して価格を設定する手法です。計算式は、

コスト+利益=価格

です。

例えば、建設やコンサルティング、システム開発など、売り手の交渉力が強い市場(独占企業が存在する市場など)や、商品・サービスの提供に時間がかかり、コストが変動しやすい場合に用いられます。商品・サービスが売れれば利益を確保できますが、競合や商品・サービスの価値を考慮しないため、価格が相場から外れる恐れがあります。

2.マークアップ

コストに一定の利益率(マークアップ率)を掛けて価格を設定する手法です。計算式は、

コスト×(1+利益率)=価格

です。

例えば、流通業界など、商品の種類は多いがコストが安定しやすい場合に用いられます。商品の種類が多いと、コストプラスでは計算がしにくいのでマークアップが活きますが、競合や商品・サービスの価値を考慮していません。

3.ターゲット・リターン

目標ROI(投資収益率)を決め、これを達成できる価格に設定する手法です。計算式は、

コスト+(投下資本×目標ROI)÷販売数量=価格

です。

例えば、自動車や医薬品のメーカーなど、多額の投資が必要な場合に用いられます。目標の利益(投下資本×目標ROI)を、販売する商品・サービスに分散させることで、巨額のコストも上乗せできますが、競合や商品・サービスの価値を考慮していません。

4.第2市場ディスカウンティング

メインの市場(第1市場)とは別の市場(第2市場)を作り、第1市場よりも低価格に設定する手法です。

例えば、国内向け商品の海外展開など、第1市場以外にも商品・サービスを供給できる余裕があり、なおかつ各市場でターゲット層が異なる場合に用いられます。生産などにかかる固定費の大部分を第1市場に持たせることで、第2市場では低価格で販売できますが、過剰な値下げはダンピング(不当廉売)と捉えられる恐れがあります。

2)競争:競合の価格(相場)やシェアに注目する

1.現行レート

競合の価格(相場)などに合わせて設定する手法です。中でも、

リーダー企業(市場で高いシェアを持ち、価格への影響力が大きい企業)の価格に合わせる手法を「プライスリーダー追随法」

といいます。

例えば、清涼飲料水やコンビニエンスストアのおにぎりなど、価値が画一的な市場で用いられます。相場に合わせるので消費者は納得感があります。突出した価格設定は難しいと思われがちですが、相場には意外と幅があり、その範囲内で調整する分には需要が減りにくいです。

2.ペネトレーションプライシング

商品・サービスの販売開始直後は低価格に設定し、新しい商品・サービスでも消費者が手に取りやすくする手法です。

例えば、携帯電話の通信事業や、動画配信サービス(VOD)など、早期に市場シェアを獲得したい場合に用いられます。競合の参入を断念させ、市場シェアを確保してからの値上げが可能です。長期的に低価格で販売する手法であるため、コストが上昇しやすい業界や、コスト改善の余地がない業界には向きません。

3.価格バンドリング

商品・サービスをセットにすることで、個別で売るときよりも安く見せて、「お得感」を演出する手法です。

例えば、飲食店のランチセットや、パソコンとソフトウエア・周辺機器のセットなど、商品・サービス同士が補完関係にある場合に用いられます。単品では売れにくい商品の回転率や、客単価を上げられます。

3)価値:商品・サービスの価値(需要など)に注目する

1.プライスカスタマイゼーション

需要が供給を大きく上回っている場合、商品・サービスを高価格に設定し、利益を最大化させる手法です。

例えば、タクシーの深夜料金は、終電がなくなり他の交通手段で自宅に帰れない場合、サービスの需要が高くなり、日中よりも乗車料を高価格に設定できます。山頂にある自動販売機などもそうです。コンビニやスーパーがなく、飲み物を供給する場所が著しく少ないため、多少価格が高くても買ってもらえます。ただし、特定の場所や時間帯に依存するため、使える場面は限られます。

2.ダイナミックプライシング

需要と供給の差に注目し、価格を細かく調整する手法です。低価格に設定する場合もあります。

例えば、飛行機やホテルのように繁忙期と閑散期がある場合や、コンサートやスポーツ観戦のようにサービスの利用数に上限がある場合に用いられます。近年は、AIを活用した短サイクルの価格調整も可能で、EC業界にも導入されています。需要が供給を大きく上回る時期には高価格で利益を確保でき、需要が供給を大きく下回る時期には低価格で販売数量を稼げます。

3.スキミングプライシング

商品・サービスの販売開始直後は価格を高く設定し、競合の参入や市場の成熟に合わせて価格を下げていく手法です。

例えば、スマートフォンやVR機器など、参入障壁が高い場合や、新作を待ち望んでいる熱狂的なファンが多い場合に用いられます。新商品などを好んで購入する消費者に高価格で販売して利益を確保した後、別のターゲット層向けに価格を下げていくことで、幅広い層にアプローチできます。

4.プレミアムプライシング

価格よりも品質重視の消費者を対象に、スタンダードクラス(通常)に比べて、高価格のプレミアムクラスの商品・サービスを投入する手法です。

例えば、大型家電や自動車などの耐久財、ホテルのスイートルーム、飛行機のファーストクラスなど、価格帯に敏感な消費者と、そうでない消費者が混在する場合に用いられます。スタンダードクラスで販売数量を稼ぎつつ、プレミアムクラスの販売で高い利益を得られます。

4)心理:消費者の購入意欲やイメージに注目する

1.ティアードプライシング

一定数以上の商品・サービスを購入したとき、購入超過分の価格を下げる手法です。なお、

購入分全ての価格を下げる手法は「ボリュームプライシング」

といいます。

例えば、スーツの2着目半額など、小売店やECサイトで、消費者が一度に多くの買い物をする場合に用いられます。「お得感」があることから販売数量を稼げますが、価格を下げる購入数のラインを見誤ると損をする恐れがあります。

2.イメージプライシング

同品質の商品を、広告などでイメージアップさせる高価格ブランドと、低価格ブランドに分ける手法です。

例えば、化粧品などは品質よりもイメージが重要視されることがあり、そうした傾向の消費者が多い場合に用いられます。高価格ブランドでは利益を確保でき、低価格ブランドでは販売数量を稼げます。

3.補完的プライシング

本体となる商品・サービスを低価格にして、その本体を利用するために、定期的に必要になる付属品を高価格に設定する手法です。

例えば、印刷機と純正トナーや、シェーバーと替え刃といった、付属品の需要が高い場合に用いられます。初期費用を抑えることで消費者の購入ハードルを下げ、なおかつ付属品で長期的に利益を確保できます。

3 市場調査の手法

プライシングの手法を決めたら、市場調査も実施しましょう。市場調査の手法は業界や会社の規模ごとに様々ですが、ここでは代表的な3つを紹介します。

1)PSM分析(価格感度分析)

調査対象者に4つの質問をすることで、最適な価格帯を調査する手法です。質問内容は、

- 高いと感じ始める価格はいくらですか?(需要最高価格)

- 安いと感じ始める価格はいくらですか?(需要最低価格)

- 高すぎて買わないと感じ始める価格はいくらですか?(非需要最高価格)

- 安すぎて品質に不安を感じ始める価格はいくらですか?(非需要最低価格)

です。回答は自由記述形式で価格を記入してもらい、結果は1.と4.の交点と、2.と3.の交点の間の価格帯が最適という形で導き出されます。

この調査手法はシンプルであるため、アンケート調査の中では比較的精度の高いものといえます。ただし、消費者視点での調査となるため、結果が商品・サービスの生産にかかるコストを下回ってしまう場合もあります。また、アンケートを設計する上で、以下の点に注意してください。

・ターゲット層とできる限り適合させる

調査依頼をする前にターゲット層の具体的なイメージを固め、調査会社に伝えます。実際のアンケートにおいて、ターゲット層ではない人が調査対象者に交ざらないよう注意しましょう。例えば、「新規開拓を目的とした調査で購入経験者が含まれている」「商圏外の人が含まれている」などは避けましょう。

・商品・サービスの適正価格をイメージできるものに限る

調査対象者が価格を全くイメージできない商品・サービスは向いていません。後述するCVM分析のような別の手法で調査を行うようにしてください。

・サンプル総数を確保し、有効データを見極める

調査会社へのヒアリングによると、定量調査のサンプル総数は最低でも500人は用意する必要があるそうです。また、各質問の回答数が極端に少ないもの(PSM分析の場合、回答があまりに少ない価格)は、結果から除外しなければなりません。

2)CVM分析

事前に決めた基準価格をもとに、価格帯別の購入意向を調査する手法です。質問内容は、

- この商品が5000円だったとしたら、購入したいと思いますか?

- 上の1.で「はい」と回答した方:5500円では購入したいと思いますか?

- 上の1.で「いいえ」と回答した方:4500円では購入したいと思いますか?

です。回答はそれぞれに「はい」もしくは「いいえ」で答えてもらい、結果は価格帯ごと(上記の例であれば500円ごと)に購入意向率が導き出されます。

この調査手法だと、最適な価格帯の他に、価格を変更したときの需要の変化も確認できます。ただし、アンケートを設計する上で、以下の点に注意してください。

・基準価格によって回答にバイアスがかかる

事前に基準価格を決めるため、質問に調査側の意向が混ざることで、回答にバイアスがかかってしまい、結果が本来よりも高価格または低価格に偏ることがあります。これを回避するために、グループインタビューなどを実施し、基準価格の決定にもターゲット層の意向を反映させましょう。事前調査は小規模(2~3グループ、各90~120分程度)で大丈夫です。

・サンプル総数を確保し、有効データを見極める

定量調査であるため、サンプル総数は最低でも500人は用意する必要があります。また、似たような質問を繰り返すため、回答者がこれを嫌って離脱してしまうことがあるので、質問数を絞るなどの工夫をします。

さらに、回答の分岐による偏りで、特定の質問に対する回答数が極端に減ってしまった場合、この回答を集計から除外する必要があります。

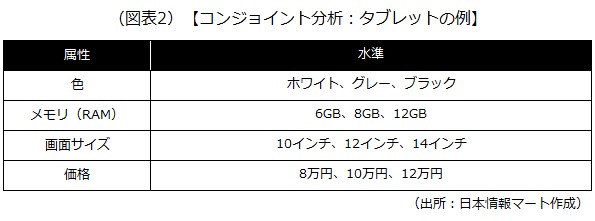

3)コンジョイント分析

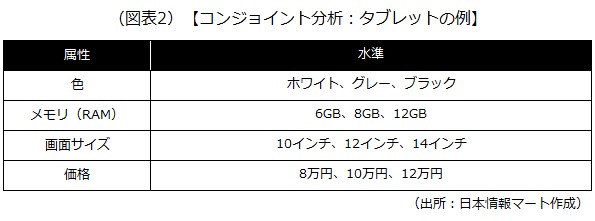

商品・サービスの仕様や価格を「属性」と「水準」に分け、その組み合わせで作ったカードを調査対象者の好む順に並び替えてもらい、購入意向率の高い組み合わせを調査する手法です。

図表2の例では、「ホワイト」「6GB」「10インチ」「8万円」の組み合わせをカードにするといった具合に、合計81枚のカードを作成します。

この調査手法は、仕様を変えたときの価格への影響を調べることができます。ただし、カードを作る上では、以下の点に注意してください。

・属性と水準の選定にもターゲット層の意向を反映させる

事前に属性と水準を決めておくため、調査側の意向が混ざります。また、属性と水準が、消費者の購入意向にあまり影響しない場合、調査結果の信頼性は低くなります。これらの問題を避けるために、CVM分析の場合と同様にグループインタビューなどを実施しましょう。

・属性と水準の数を絞り、カード枚数を減らす

カードを一枚一枚並べ替えてもらう手法であるため、カード枚数が多いと調査対象者が疲れてしまい、購入意向に近い回答が得られない可能性があります。属性と水準は、多くても各4つ以内に収め、できる限りカード枚数を減らすように工夫をしましょう。

4 BtoBにおけるプライシングの手法

BtoBビジネスでは、主に自社の「収益向上や業務効率化、CSR、ブランディング」への寄与を期待して取引相手を決めます。そして、どの期待であっても取引の効果を数値化し、その費用対効果を検証するのが通常です。例えば、収益向上の場合でいえば、「増えた商談数から売上の期待値を計算する」「削減できた作業時間を時給換算してみる」といった具合です。

また、BtoBビジネスでは、一定の信用調査を経て取引が開始されるため、取引が開始されると長く続く傾向があります。そのため、商品・サービスの初期費用ではあまりもうけず(多少赤字でも)、運用や保守などでもうけていくケースもあります。

1)創出利益基準の価格設定

商品・サービスの利用で、クライアントが利益をどのくらい創出できるかを基準に価格を設定する手法です。

例えば、ある営業ツールを導入すると、1カ月当たりの商談数が5件増えるとします。商談受注率40%、販売商品の粗利が20万円だった場合、

商談数5件×商談受注率40%×粗利20万円=創出利益40万円

となり、この営業ツールの上限価格は月40万円と算出できます。

2)削減コスト基準の価格設定

商品・サービスの利用で、クライアントのコストがどのくらい削減できるかを基準に価格を設定する手法です。

例えば、あるシステムを導入すると、社員1人当たり1日30分の時間的コストを削減できるとします。このとき、同社の社員数が30人、時給2000円、月間営業日数20日とすると、削減コストは、

社員30人×時給2000円×月間営業日数20日×(削減時間30分÷1時間)=削減コスト60万円

となり、このシステムの上限価格は月60万円と算出できます。

5 相手を見極めつつ、何度もアタックする

第2章から第4章までで紹介した手法を実施しても、値上げ交渉がうまくいかないことはよくあります。しかし、何度もアタックしてみる価値はあります。その際、相手を見極めることが大切で、そのポイントは、

交渉先との関係値や、交渉先における自社の商品・サービスの重要度

です。これらが高い場合、粘り強く交渉すれば、値上げ自体は受け入れてもらえずとも、納期など他のところで有利な条件を引き出せる可能性があります。

また、再交渉においても、この値上げが自社と相手にとっていかに重要か、値上げできないことで自社がどうなってしまうかなど、数字以外の要素も含め、冷静に交渉に臨むことが大切です。

【参考文献】

「プライシングの技法」(下寛和著、日経BP、2022年12月)

「プライシング戦略×交渉術 実践・B2Bの値決め手法」(下寛和著、日経BP、2023年10月)

「値決めの教科書 勘と経験に頼らないプライシングの新常識」(高橋嘉尋著、日経BP、2023年6月)

「利益を最大化する 価格決定戦略」(上田隆穂著、明日香出版社、2021年3月)

以上(2024年8月作成)

pj70128

画像:takasu-Adobe Stock