書いてあること

- 主な読者:宝くじ販売業を始めたい方、引き継ぐことになった方

- 課題:収益構造や法規制、開業にかかる費用を知りたい

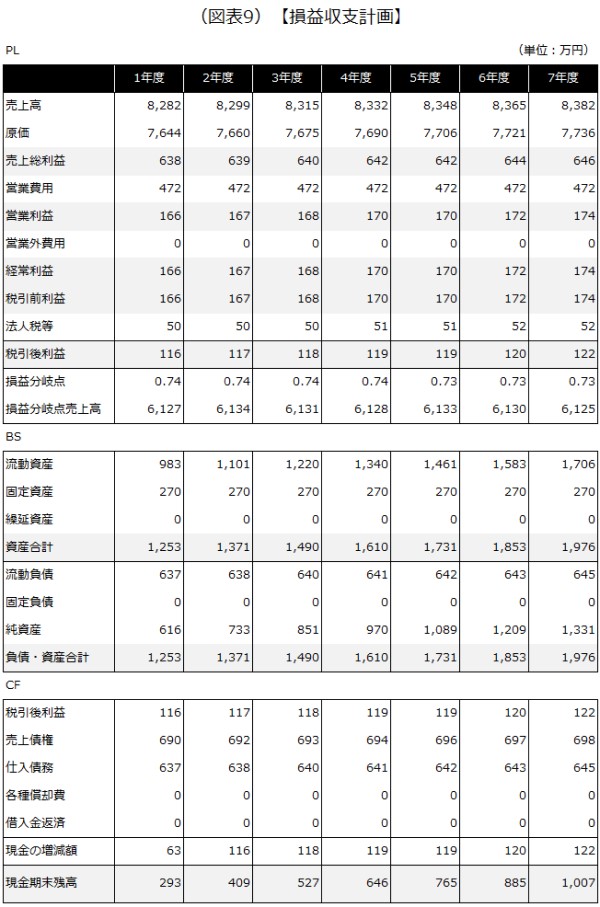

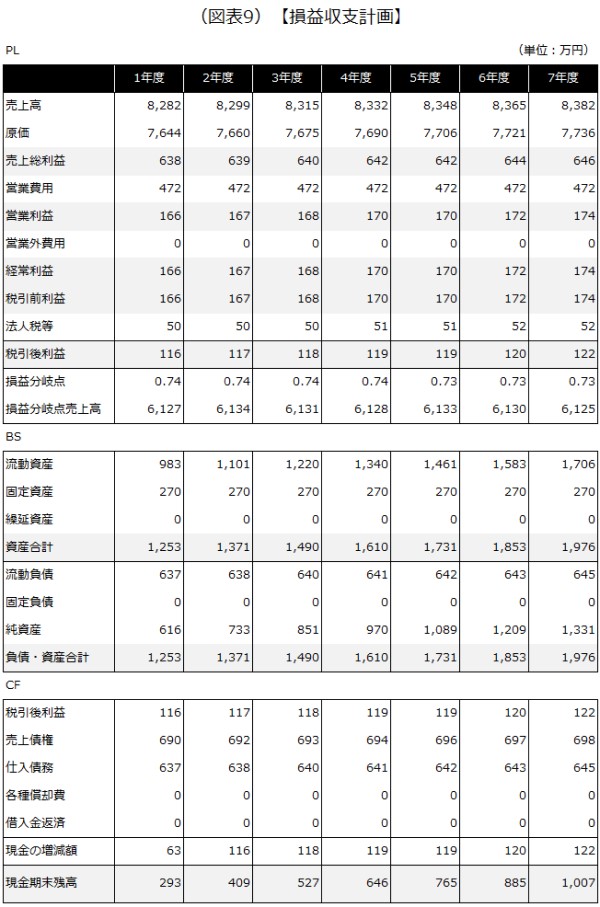

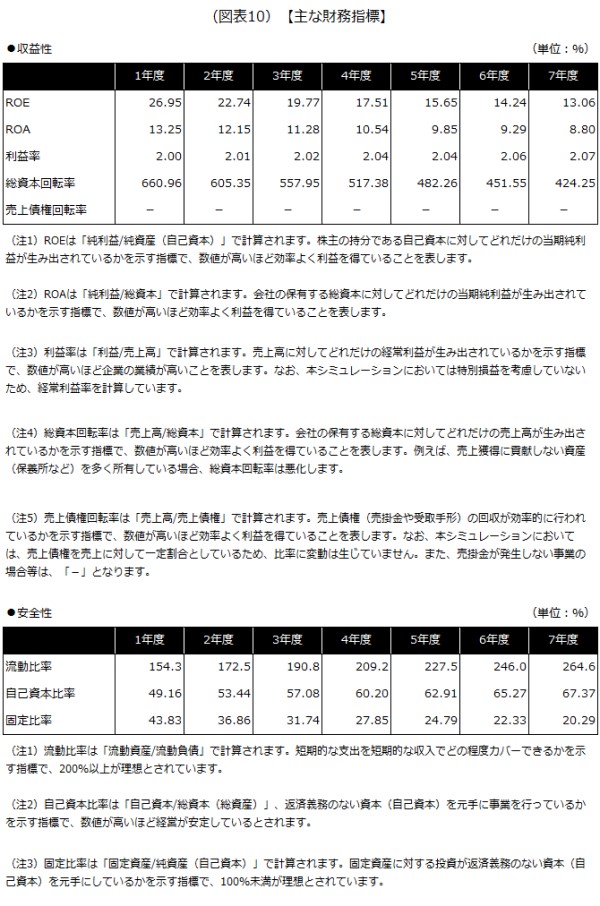

- 解決策:主な収入源は、宝くじ券の「販売手数料」と、当せん金の支払額に応じて受け取る「支払手数料」。一定条件の収支シミュレーション結果は、7年度目の売上高8382万円、営業利益174万円となった

1 宝くじ販売業のビジネスモデル

この記事では、宝くじ販売業における業界の仕組みや動向、開業方法、さらに収支シミュレーションを紹介します。なお、シミュレーションにあたっては、都内一部などの人気売場による売上高の偏りを鑑みて、全国平均ではなく、地方都市での一例として静岡市での開業を想定します。

1)宝くじ販売業とは、どんなビジネスか?

宝くじ販売業は、統計局の産業分類表によると、正式には「宝くじ売りさばき業」と呼ばれています。なお、この記事では便宜上「宝くじ販売業」としています。

この宝くじ販売業は、

銀行から受託した「販売(売りさばき)」と「当せん金の支払い」の業務のほか、購入者への当せん調べや宝くじに関する各種情報の提供の業務を行う事業

です。

まず大前提として、個人や一般の会社などが宝くじを発売することは禁止(刑法第187条)されており、宝くじの発売元は、総務大臣の許可を受けた地方自治体(都道府県・政令指定都市)に限られます(当せん金付証票法第4条)。この地方自治体は、発売などの事務を銀行に委託することができます。

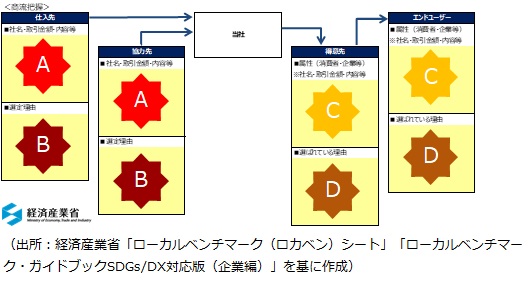

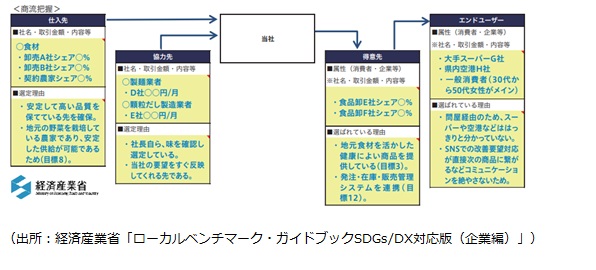

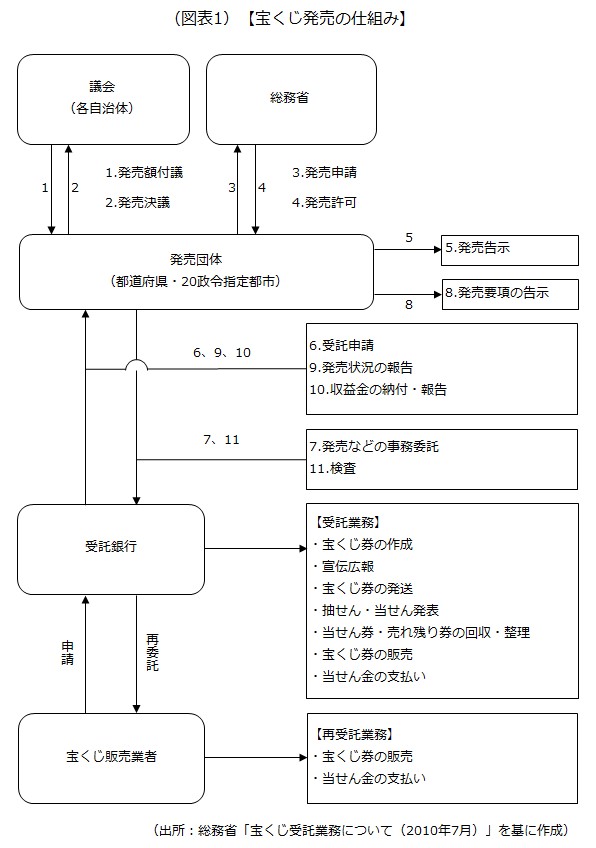

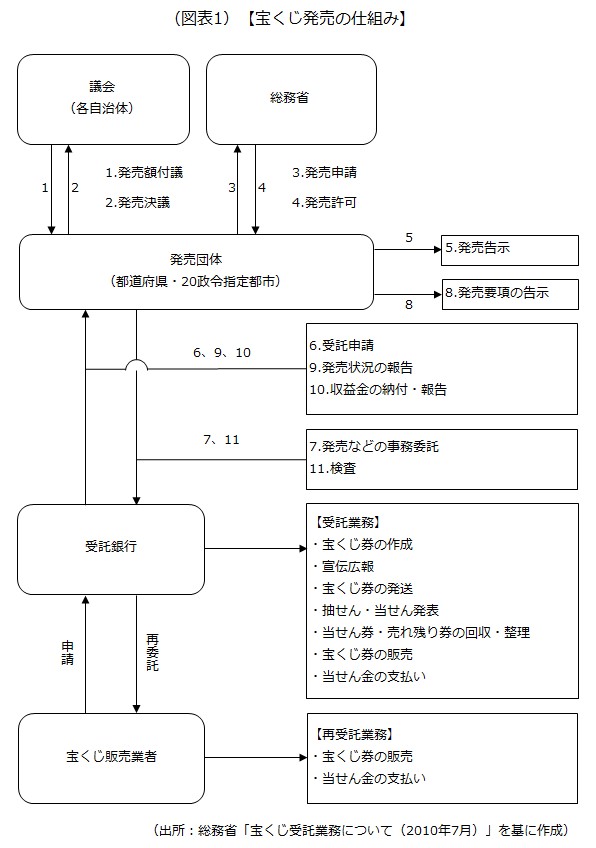

2)宝くじ発売の仕組み

委託を受けた銀行(以下、受託銀行)は、宣伝広告や宝くじ券の作成・発送、抽せん・当せんの発表、当せん券と売れ残り券の回収・整理をはじめ、宝くじ券の販売と当せん金の支払い業務を行っています。このうち、宝くじ券の販売と当せん金の支払い業務は、一般事業者への再委託が可能で、これを担うのが宝くじ販売業です。ちなみに、受託銀行は多くの場合でみずほ銀行が担っています。

宝くじ発売の仕組みは、図表1の通りです。

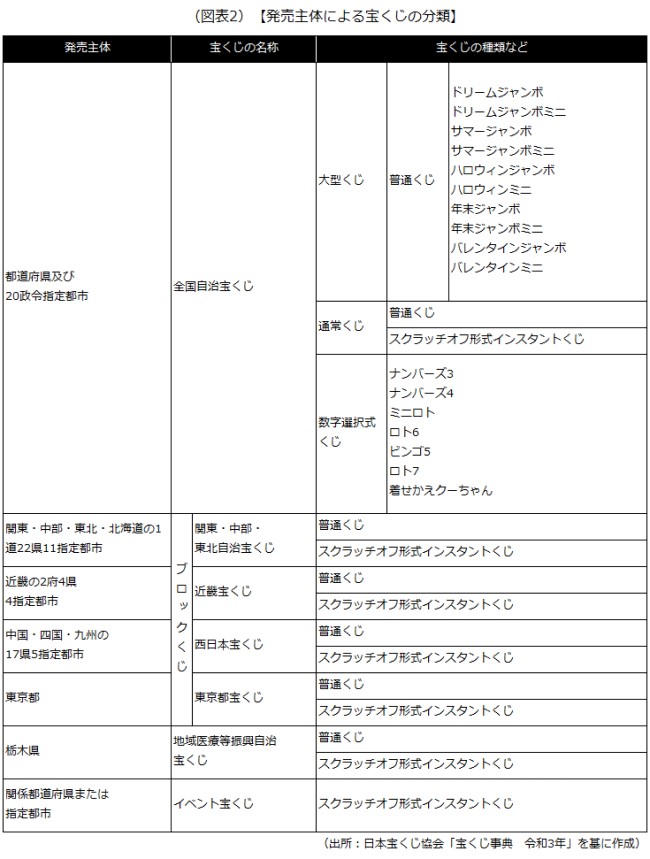

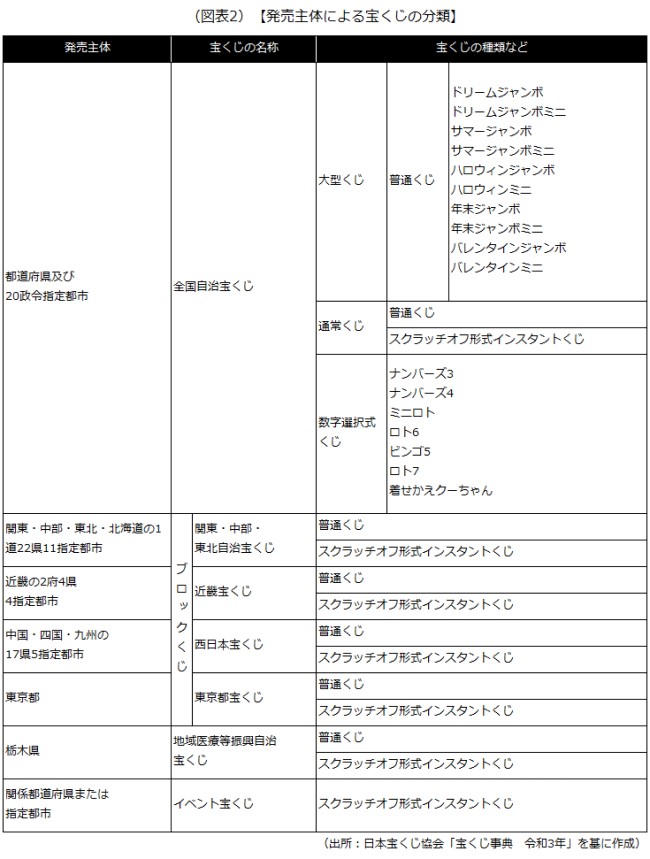

3)取り扱う宝くじの金額と種類

総務省「当せん金付証票発売許可基準」によると、宝くじ券の証票金額は、原則として100円・200円・300円・500円のいずれかと定められています。発売主体による宝くじの分類は図表2の通りです。

なお、これら宝くじ券の種類・売場ごとの割当枚数について、発売団体の自治体、日本宝くじ協会、みずほ銀行宝くじ部にヒアリングをしましたが、回答が得られませんでした。

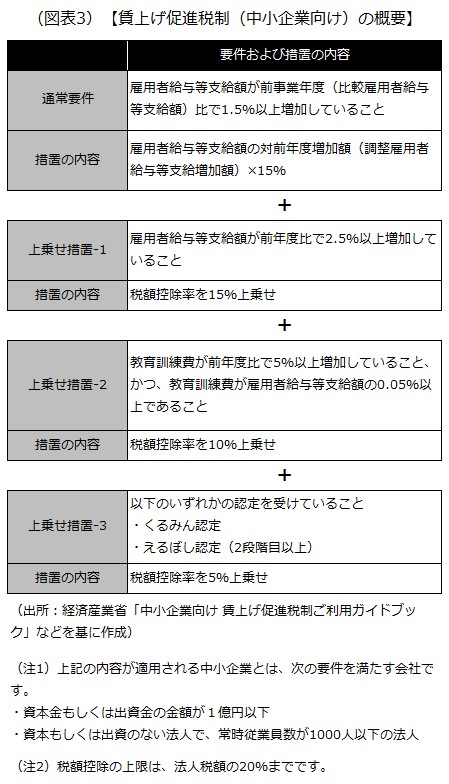

4)宝くじ販売業の収益構造

宝くじ販売業の収入源は、

- 宝くじ券を売ったときの「販売手数料」

- 当せん金の支払額に応じて受け取る「支払手数料」

です。

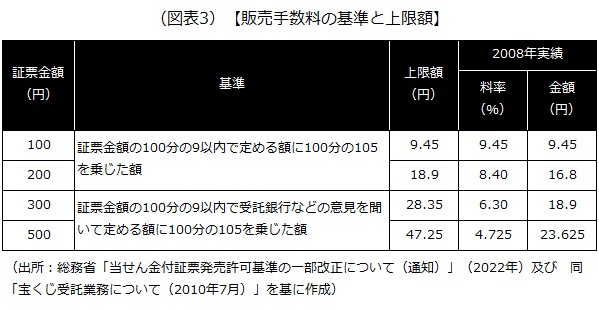

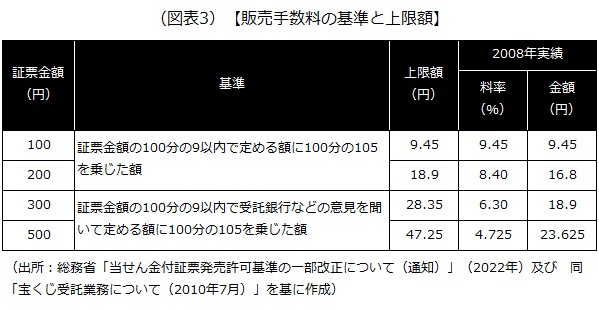

販売手数料は、総務省「当せん金付証票発売許可基準」の第一条第11項第1号に従って決められています。少し古い資料になりますが、総務省「宝くじ受託業務について(2010年7月)」によると、2008年実績の販売手数料は、100円くじが9.45%、200円くじが8.4%、300円くじが6.3%、500円くじが4.725%でした(この記事の執筆時点で、これ以外に公表されている新しい資料は確認できませんでした)。

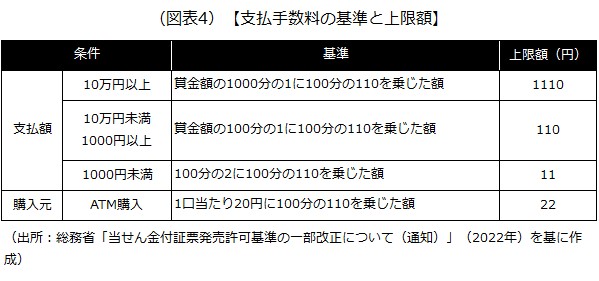

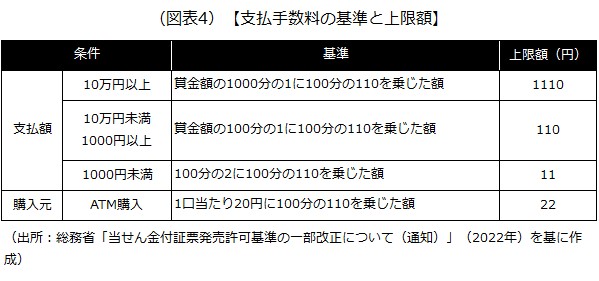

支払手数料は、当せん金額が10万円以上の場合、10万円未満かつ1000円以上の場合、1000円以下の場合、ATM購入の場合で分かれています。また、それぞれに上限額も定められています。 詳しくは、次の図表3と図表4の通りです。

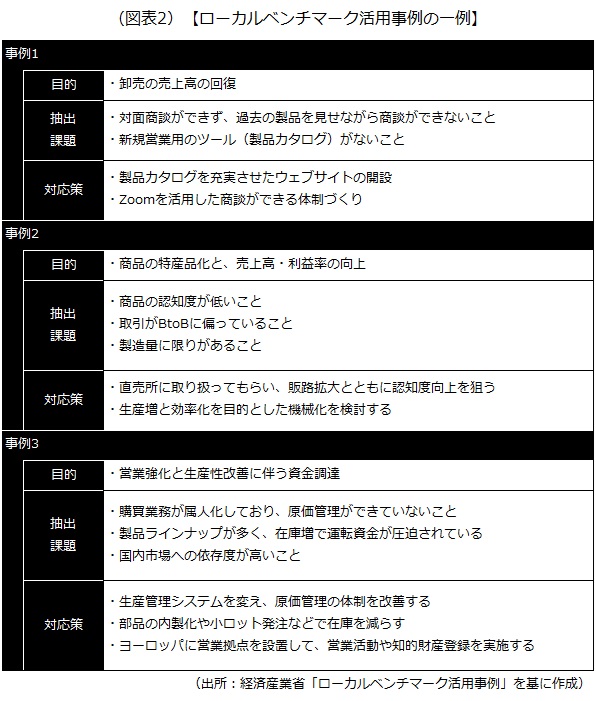

2 宝くじ業界の動向

1)宝くじ販売店数について

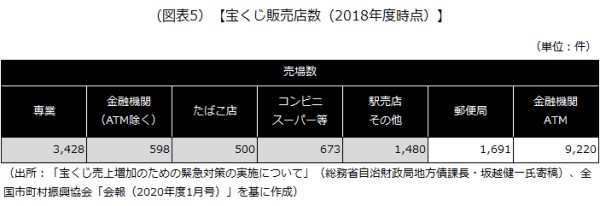

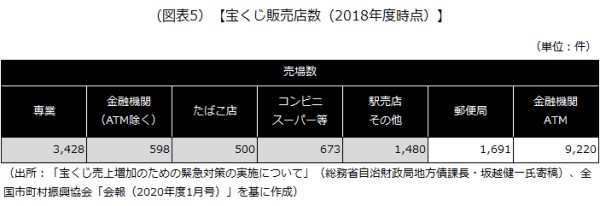

全国市町村振興協会会報(2020年度1月号)に寄稿された「宝くじ売上増加のための緊急対策の実施について」(総務省自治財政局地方債課長・坂越健一氏)によると、2018年度の宝くじ販売店数は、金融機関ATM・郵便局を除くと6679件(図表5の網掛け部分の合計)で、2006年以降減少を続けています。これは店舗販売員の高齢化、売上減少等に伴う販売収益の減少などが要因とみられます(この記事の執筆時点で、これ以外に公表されている新しい資料は確認できませんでした)。

2)宝くじの販売金額の推移について

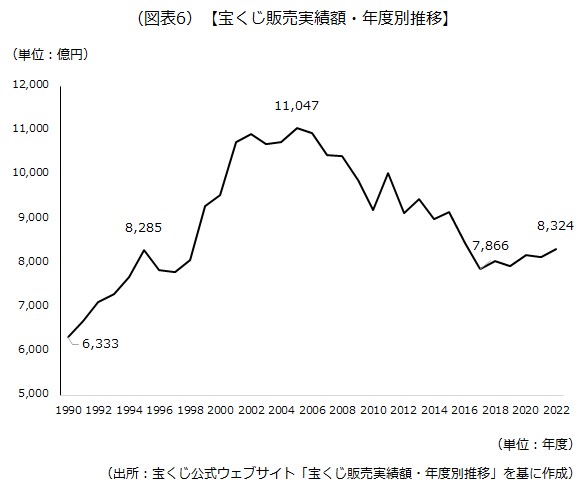

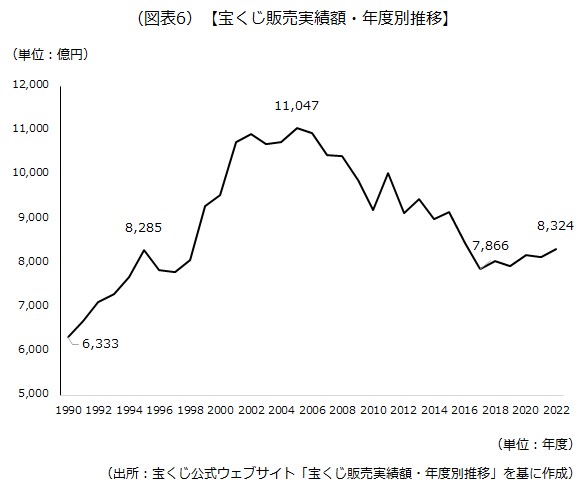

宝くじ公式ウェブサイトによると、2022年の宝くじ販売総額は8324億円となっています。推移としては、1990年には6333億円だったのが、2005年にピークを迎えて1兆1047億円となりました。その後、一度右肩下がりになりましたが、2017年以降はゆっくりと回復してきています。

全体的な傾向として、大型くじ(ジャンボ)の販売が低迷する一方、数字選択式くじ(ロト、ナンバーズ)の販売が堅調のようです。また、2022年4月にはインターネット専用宝くじ「クイックワン(Quick One)」が発売され、売れ行きが好調のようです。

3)宝くじの購入者について

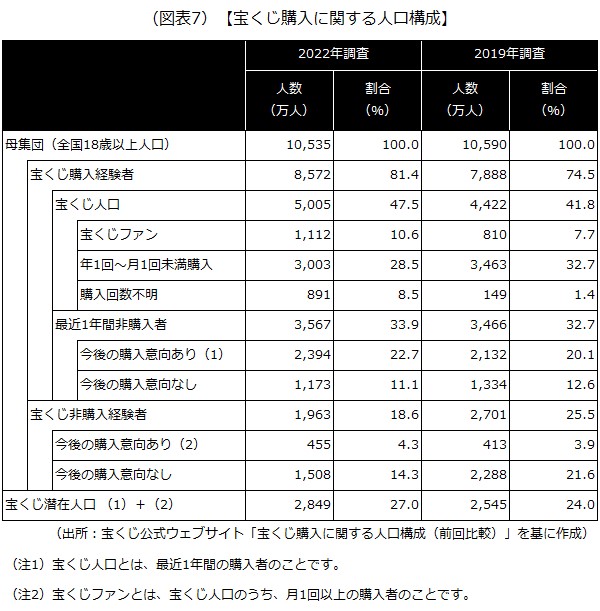

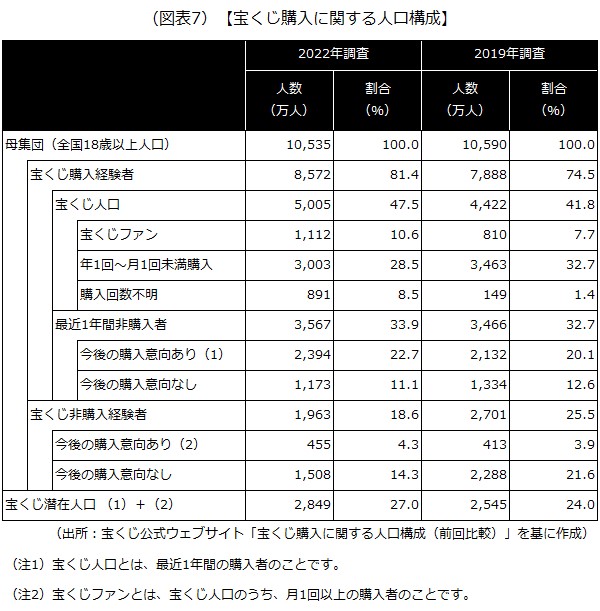

宝くじ公式ウェブサイトによると、購入者数については、宝くじ人口(最近1年間に1回以上購入した人)の推計は5005万人、宝くじファン(宝くじ人口の内、月1回以上購入した人)の推計は1112万人となっています。宝くじの購入経験者は、8572万人(全国18歳以上人口の81.4%)、宝くじ潜在人口(今後の購入意向ありの人)は、2849万人と推計されています。

なお、2022年調査は前回の2019年調査と比較して大部分の項目において数値が伸びていますが、調査方法が調査員の個別訪問による「直接面接法」から、調査票を郵送して回答を郵送またはインターネットで回答してもらう「自記式」に変わっているため、一部数値に連続性がないことをご承知おきください。

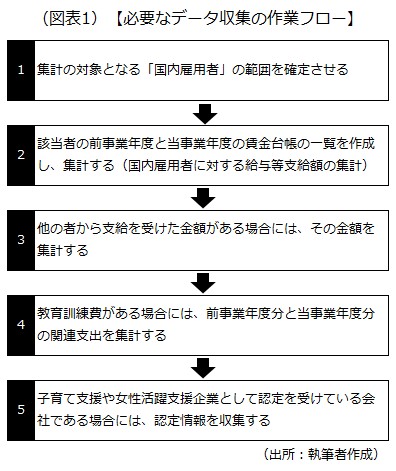

3 どうやったら事業者になれる? 再委託の申請について

宝くじ販売業を始めるための方法について説明していきます。まず、「(図表1)宝くじ発売の仕組み」に記載の通り、販売を希望する事業者が受託銀行の窓口もしくは担当部門に申請することになります。さらに受託銀行は、この申請について発売団体の地方自治体から承認してもらう必要があり、地方自治体は、当せん金付証票法の第6条第6項に基づいて事前に公表している「再委託承認基準」に従って判断します。

なお、再委託承認基準の公表は、官報を通じて発売主体すべての連名によって行われており、すべての自治体のウェブサイトで掲載されているわけではありません。今回のシミュレーション地域である静岡市ではウェブサイト上に公表しておらず、詳しくは受託銀行にお問い合わせくださいとのことでした。

ここでは一例として、和歌山県のウェブサイトに掲載されているものを紹介します。

再委託承認基準に記載されている準備金や継続の見込み、立地要件、売場間の距離などの目安、また承認後から販売までの流れについては、自治体(静岡県・静岡市・浜松市)とみずほ銀行宝くじ部にヒアリングしたものの、回答が得られませんでした。

なお、みずほ銀行静岡支店へのヒアリングによると、準備金はかなりの高額になるとのこと。他にも以下の回答が得られました。

「新規の売場は出店可能ですし、多くの方からお申し込みいただいています。しかし、準備金が用意できなかったり、審査が厳しかったりで辞退される方も多く、なかなか売場数が増えないという状況です。準備金や立地条件の詳細については、窓口でないとお伝えしにくいので、ご希望の方は、お近くのみずほ銀行の支店窓口もしくは、みずほ銀行宝くじ部までお問い合わせください」(みずほ銀行静岡支店)

4 開業収支シミュレーション

1)前提条件

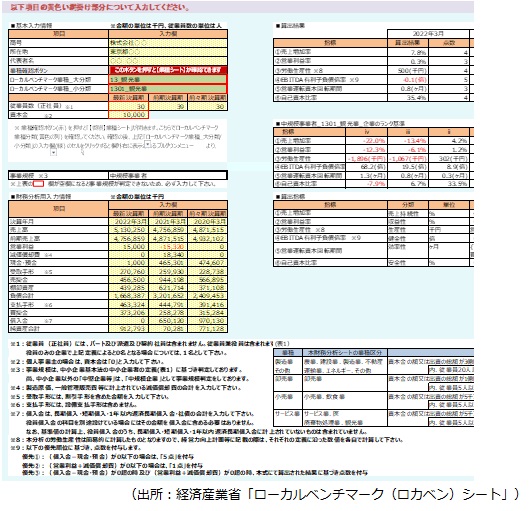

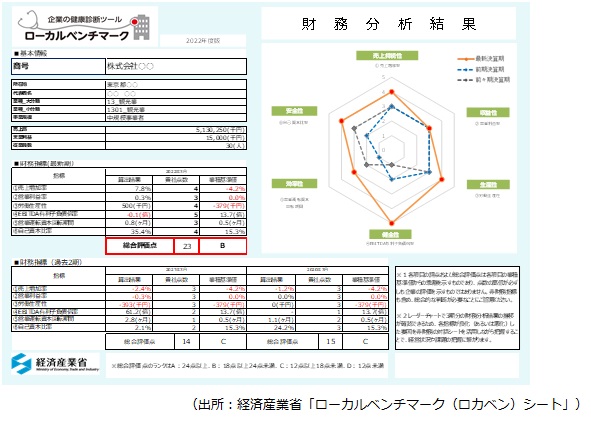

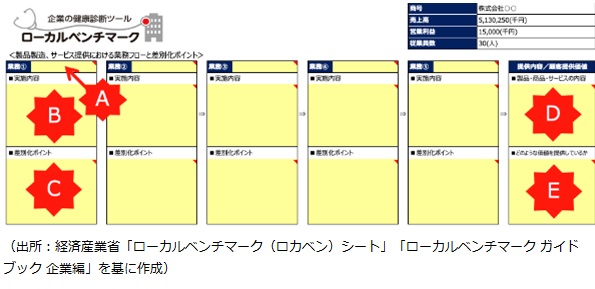

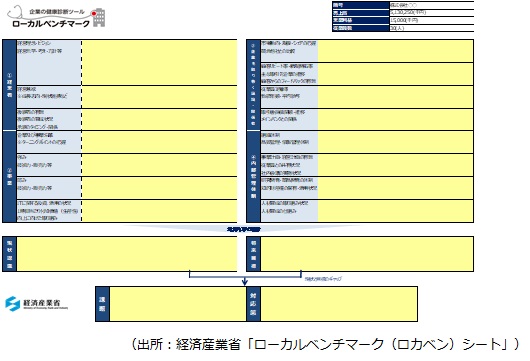

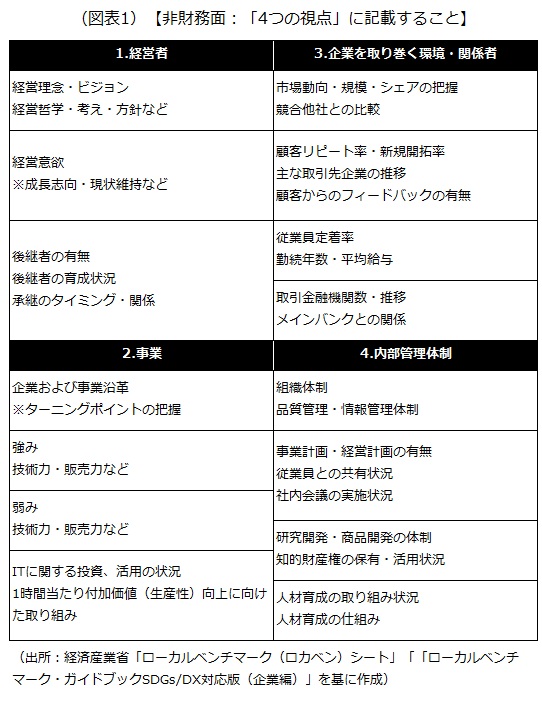

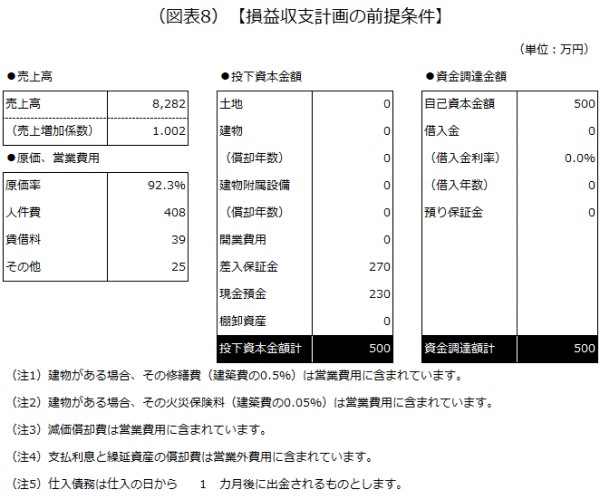

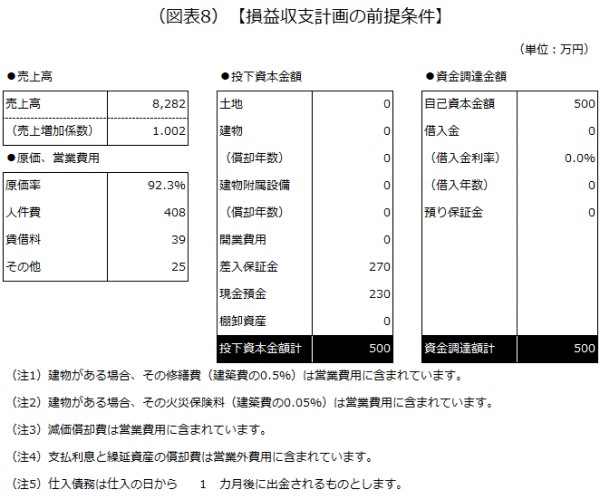

ここでは、総務省の公表資料や地方財政状況調査などを基に、宝くじ販売業の開業収支をシミュレーションします。

前提条件として、ショッピングセンター内にある3坪の区画にて、宝くじ売場1件を開業すると想定します。なお、売場の施工費や当せん番号自動照合機のリース料・購入費などについては情報が得られなかったため、このシミュレーションから除外していることをご承知おきください。

1.売上高

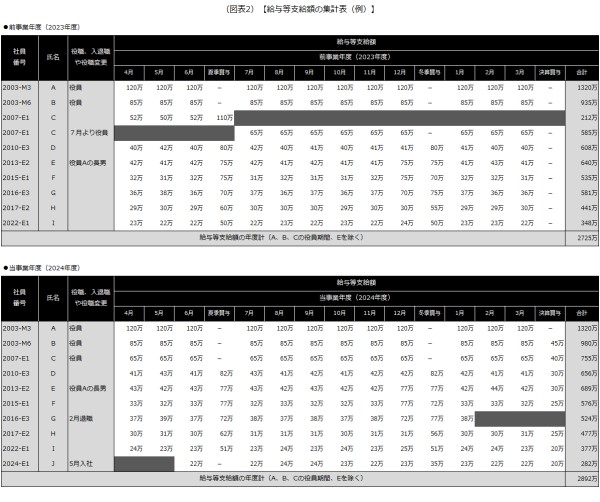

売上高は年間8282万円とします。算出式は次の通りです。

(宝くじ消化額36億3256万円+支払手数料1162万円)÷市内売場数44件≒8282万円

総務省「地方財政状況調査(2023年)」によると、2022年度における静岡市の宝くじ消化額は、36億3256万円でした。消化額とは、発売した金額(発売額)に対して、実際に販売した金額です。

次に、支払手数料について。総務省「宝くじ受託業務について(2010年7月)」によると、2004年度~2008年度(総務相によると最新データ)における支払手数料の売上比率(消化額比率)の平均は、0.32%となっています。これに前述の宝くじ消化額36億3256万円を掛けて、おおよそ1162万円と設定します。

なお、支払手数料率は該当の5年間において0.30%~0.35%という差の少ない数値に収まっていることから、大きく変動する可能性が少ないと考え、前述の平均値をそのまま採用しています。

2.原価率

次に原価率ですが、92.3%とします。算出式は次の通りです。

1売場あたりの宝くじ消化額8256万円×(100%-売りさばき手数料7.376%)÷売上高8282万円≒原価率92.3%

宝くじ販売業は受託事業ではあるものの、宝くじ券を受託銀行から仕入れる形態となっています。このときの仕入原価は、宝くじ券の証票金額から販売手数料を差し引いた額です。ちなみに、売れ残ったくじは受託銀行が仕入値と同額ですべて買い取ってくれます。

次に、販売手数料について。総務省「宝くじ受託業務について(2010年7月)」によると、2004年度~2008年度(総務相によると最新データ)の売りさばき手数料の売上比率(消化額比率)の平均は、7.376%となっています。

なお、販売手数料率は該当の5年間において7.33%~7.41%という差の少ない数値に収まっているため、大きく変動する可能性が少ないと考え、前述の平均値をそのまま採用しています。

以上から、宝くじ販売業における売上原価は、1売場あたりの宝くじ消化額(36億3256万円÷44売場≒8256万円)から受託手数料を差し引いた額(≒7647万円)で、原価率は92.3%となります。

また、宝くじ販売業においては、人件費(パート社員の給与)や賃借料、水道光熱費(店舗の電気代)も売上原価に含まれますが、これらは必ずしも売上と連動するものではないため、シミュレーション上の原価率には含めず計算します。

3.人件費

人件費は、年間408万円とします。算出式は次の通りです。

時給1130円×実働5時間×2名×年間営業361日≒408万円

令和5年度賃金構造基本統計調査を基に、店頭で雇用するパート社員の時給を1130円と設定します。勤務形態は、1日1人当たり実働5時間、一部の時間帯以外は1名体制かつ早番・遅番の2交代シフト制とします。また、年間の営業日数は12月31日~翌年1月3日を除く361日とします。

4.賃借料

賃借料は、年間324万円とします。算出式は次の通りです。

1坪あたりの賃料1万830円/月×区画3坪×12か月≒39万円

日本ショッピングセンター協会「SC白書2023」によると、サービス業の1坪あたりの総合賃料(賃料+共益費)は1万830円/月となっているため、今回は1万円/月と設定します。なお坪数は、今回のシミュレーションの前提としている3坪です。

5.原価、営業費用のその他

水道光熱費(店舗の照明や当せん番号自動照合機にかかる電気代)や、通信費(当せん番号の更新のため)、事務消耗品費(レシート用紙・筆記用具・紙・受け渡し用トレー)、店頭での販促費(当せん店舗PR用の張り紙・看板・旗や、置物などの店舗装飾品)を想定します。これらをまとめて、ここでは25万円と仮定します。

6.差引保証金

差引保証金は、家賃の10カ月分となる270万円とします。

7.支払準備金

当せん金支払い業務においては、受託銀行に代わって一時的に当せん金分の支払いをする必要があります。

第3章で記載の通り、再受託審査において確保しておくべき資金の目安が確認できなかったため、今回のシミュレーションには含めませんが、開業後には相応の支払準備金が必要になることにご留意ください。

8.損害保険料

今回のシミュレーションには含めていませんが、宝くじ券や支払準備金の盗難リスクに備えて、損害保険に加入することも検討するとよいでしょう。ご興味のある方は「動産総合保険」でお調べください。保管中・輸送中を問わず補償してくれます(保険事業関係者への取材による)。

ちなみに、保険料率については、建物内店舗か移動型店舗かなど、店舗のセキュリティ状況によって変動するそうです。また、同保険商品がない場合は、「企業財産保険」にて補償する保険会社もあります。こちらも詳しくは、損害保険会社にお問い合わせください。

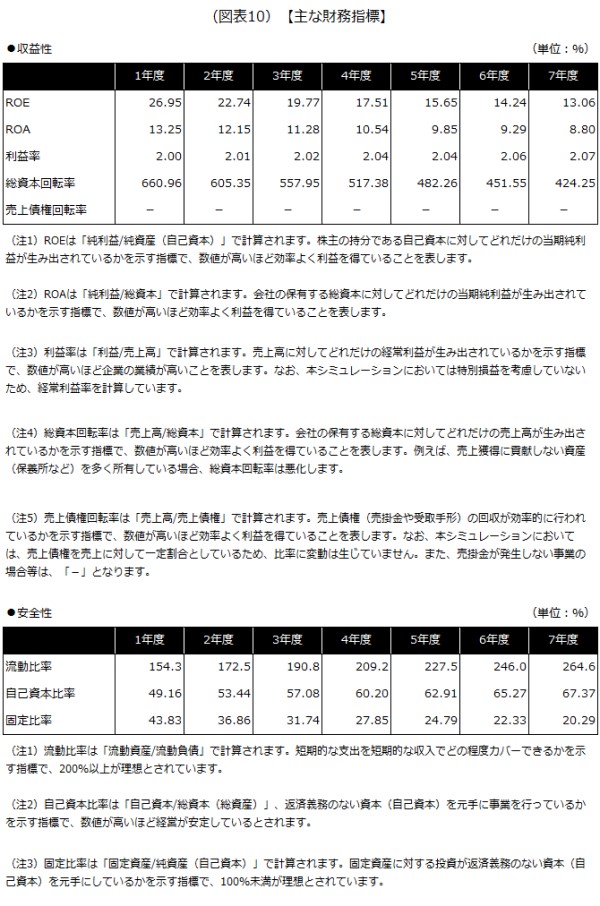

2)収支シミュレーション

5 資料一覧

この記事の作成に当たって参考にした資料を以下にご紹介します。

書籍一覧

- 日本宝くじ協会「宝くじ事典 令和3年」(2021年5月)

- 日本宝くじ協会「『宝くじ』に関する世論調査報告書 16巻」(2022年11月)

ウェブサイト一覧

法令・通知など一覧

関連団体リンク一覧

以上(2024年7月作成)

pj50539

画像:Quality Stock Arts-Adobe Stock