書いてあること

- 主な読者:現在の賃金ルールの見直しを考えている経営者

- 課題:賃金規程通りに賃金を支給すると、社員の能力を反映しきれない場合や、転職や定年再雇用による賃金低下に対応しきれない場合がある

- 解決策:調整給で賃金を調整する。ただし、支給するケースや期間などを明確に決める

1 調整給(調整手当)とは?

一般的に、調整給(調整手当)とは、

賃金規程の通りに賃金を支払うことが妥当でない場合に支給する手当

です。例えば、

- 社員の能力が想定より高く(低く)、ルール通りの賃金だと世間相場とかけ離れる

- 前職や定年前などに比べて賃金が下がり過ぎてしまう

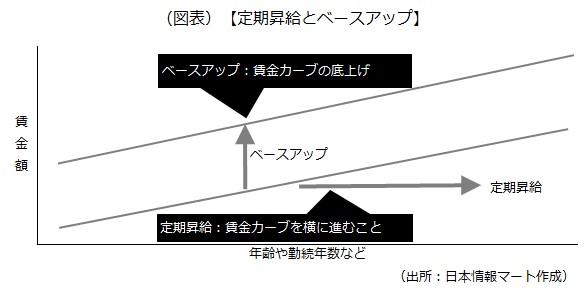

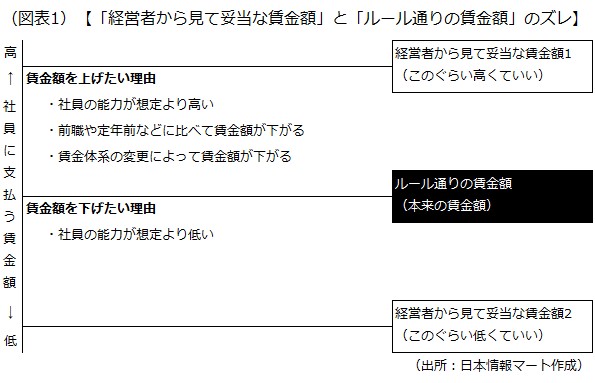

などのケースです。図で表すと次のようなイメージになります。

調整給を支給すれば、このズレを解消できるので、経営者にとってはまさに「魔法の杖」のような賃金です。一方、調整給はルールが曖昧になりがちで、悪平等を解消するつもりが、かえって不平等になってしまうことがあります。そこで、この記事ではトラブルにならない調整給の運用ポイントを紹介します。

2 調整給を支給するケースを想定しておく

調整給も賃金なので、支給に関するルールを就業規則等に定める必要があります。あまり詳細に定めると運用しにくくなるため、

「調整給は、会社が必要と判断した社員に対し、一定期間支給する」

など、シンプルな記載にとどめるのが一般的です。とはいえ、「困ったら何でも調整給で対応すればいい」と安直に考えてはいけません。就業規則等で詳細を定めないということは、

調整給の金額や決定方法を個別に社員に説明し、同意を得て支給しなければならない

ということです。場当たり的な運用では、社員に納得のいく説明ができないでしょうから、

- 社員の能力が想定より高い(低い)場合

- 前職や定年前などに比べて賃金額が下がる場合

- 賃金体系の変更で賃金額が下がる場合

など、経営者の中で「どのようなケースに調整給を支給するのか」をあらかじめ想定し、ケースごとの支給ルールを決めておく必要があります。

3 いつまで調整給を支給するのかも重要

調整給には、

支給事由が消滅したら、支給を停止したほうがよいケース

があります。具体的には、次のような場合です。

- 社員の能力が想定より高いため、調整給を支給していたが、定期昇給によって本来の賃金額(調整給を除く金額)が上がった場合

- 定年再雇用で賃金が下がったため、調整給を支給していたが、老齢年金をもらえる年齢になって生活が安定してきた場合

こうしたケースで調整給を支給し続けると、対象の社員は「賃金をもらいすぎている」状態、つまり他の社員にとって不公平な状態になります。ですから、調整給を支給する場合、

いつまで調整給を支給するのかとその理由を、個別に社員に説明し、同意を得る

ようにしましょう。また、いきなり調整給の支給を停止すると、支給額によっては社員の生活などに影響することもあるので、その場合、

昇給額などに応じて段階的に調整給を引き下げていく

といった対応も検討しましょう。

4 調整給を支給する代表的な3つのケース

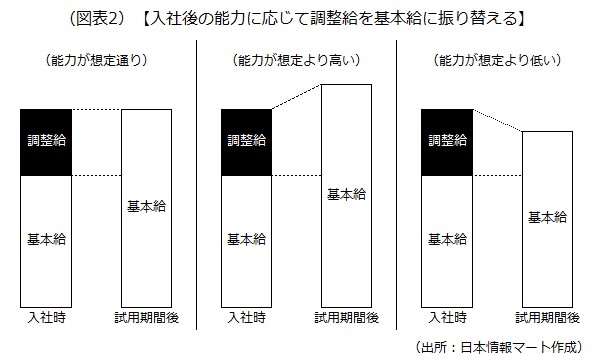

1)社員の能力が想定より高い(低い)場合

基本給には「下方硬直性」といって、一度高い金額を設定すると減額がしにくい性質がありす。この点を考慮して、社員を採用する際の賃金は、

実際に仕事をしてもらわないと能力が分からないので、基本給を高く設定しにくい

というケースがほとんどです。そこで登場するのが調整給です。具体的には、

基本給を低めに設定し、調整しやすい調整給で上乗せする

という方法がとられます。例えば、入社時は「低めの基本給+調整給」を支給しておき、試用期間の終了とともに調整給を打ち切って社員の能力に応じた金額を基本給に振り替えるといった運用が考えられます。

同様に、既存社員についても能力を賃金に反映しきれない場合などに、調整給を用いることがあります。例えば、賃金額全体に占める勤続給の割合が高い会社では、若手社員は能力が高くても賃金額が低くなってしまうため、調整をかける必要があります。この場合、

調整給は人事考課のタイミングで都度、支給額を見直し、継続的に支給する

といった運用が考えられます。

2)前職や定年前などに比べて賃金額が下がる場合

中途採用者の賃金額が前職よりも下がってしまう場合、調整給をプラスして低下分を補填します。社員の生活水準を維持することが目的なので、他の社員との公平性を考慮して、

調整給は社員の定期昇給時に徐々に減額していき、調整給を除く賃金額が前職の賃金額に追い付いたら支給を停止する

といった運用も可能です。ただし、その場合、実質的な賃金額が入社時から変化しないことになるので、入社時に社員に説明して同意を得ておく必要があります。

社員が定年後に嘱託などとして再雇用され賃金額が下がる場合、社員の生活を考慮して調整給を支給するケースもあります。この場合、原則65歳になると、老齢年金が支給されるので、そうなったら調整給の支給を停止することなどを検討します。

3)賃金体系の変更で賃金額が下がる場合

「年功給重視から職務給重視の制度に変わった」「等級制度を見直した」などのように、賃金体系に変更があった場合、それによって社員の賃金額も変動します。ただ、会社側のルール変更を理由に、いきなり社員の賃金額を変動させると生活などに影響します。この場合、

一定期間、賃金額が下がる社員については調整給をプラスする

といった運用が考えられます。

注意すべきは、調整給の支給期間です。影響範囲が全社員なので、いつまで調整給を支給するのか、慎重に考える必要があります。もともと実力重視の会社で成績などの評価がシビアなら、調整給の支給期間は1年など短くてよいかもしれませんが、そうでない場合は数年など長めの支給期間を設けます。自社の風土や社員の声などを検討して決めましょう。

もう1つ重要なのが、経営者のメッセージです。調整給に支給期間を設けるのは、

一定期間賃金を保証する代わりに、新しい賃金体系に対応した社員になってもらうため

です。社員が制度の上にあぐらをかかないよう、支給期間を設ける意味と、どんな社員に成長してほしいかを、経営者が積極的に発信するようにしましょう。

以上(2024年3月更新)

(監修 ひらの社会保険労務士事務所)

pj00620

画像:ChatGPT