書いてあること

- 主な読者:現在の働き方などに合わせて、諸手当の見直しを検討している経営者

- 課題:何を基準に手当を改廃すればよいのか分からない

- 解決策:経営者の方針を優先する。不利益変更や同一労働同一賃金に注意する

1 大変だ! 「手当」が機能不全を起こしている?

家族手当や住宅手当などの諸手当は、基本給を補完するものとして、多くの会社が導入しています。社員にとってはありがたいことですが、その内容が古く、実情に合っていないケースがあります。例えば、

- 昔と違い独身者や共働きの社員が増えたのに、「家族手当」を支給している

- 社員によって就業時間がバラバラなのに、「精皆勤手当」を支給している

- そもそも何を目的とした手当かよく分からないのに、「○○手当」を支給している

といった具合です。

せっかく諸手当を支給しているのですから、社員のモチベーションにつながるようにしたいものです。そのためには、

経営者が手当の目的を考え、改廃の方針を決める

ことが不可欠です。諸手当は、社員の生活を支える賃金であると同時に、会社が仕事や福利厚生で何を重視しているかを表すことを念頭に置きましょう。

この記事では、諸手当の見直しのポイントを「1.経営者が方針を決める」「2.法令のルール(労働条件の不利益変更や同一労働同一賃金)に注意する」の2つに分けて紹介します。

2 経営者が方針を決める

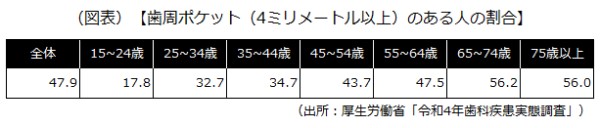

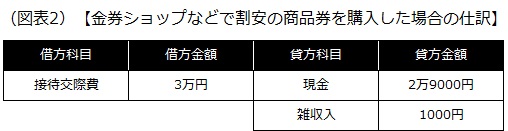

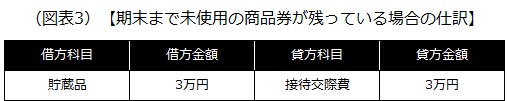

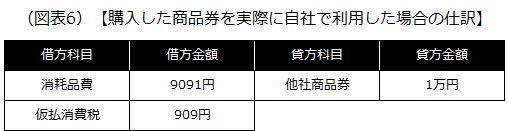

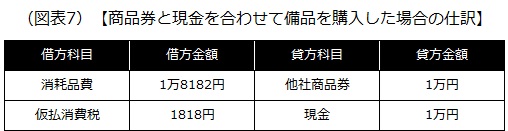

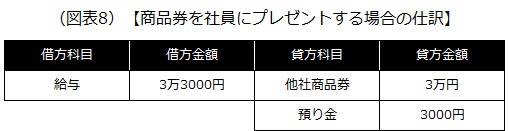

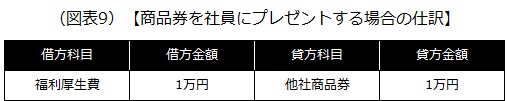

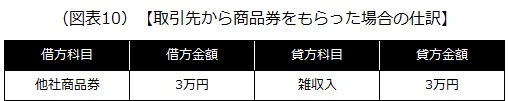

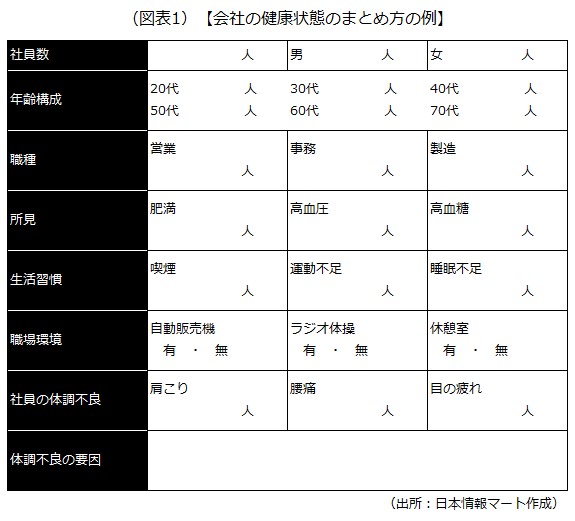

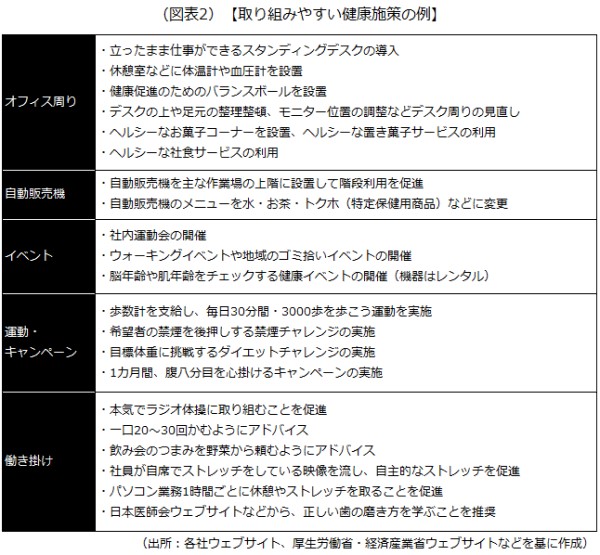

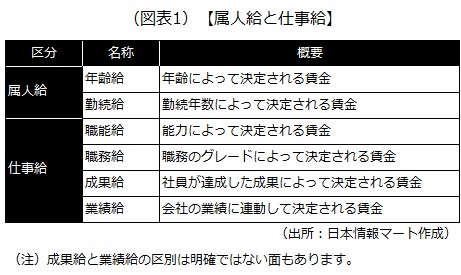

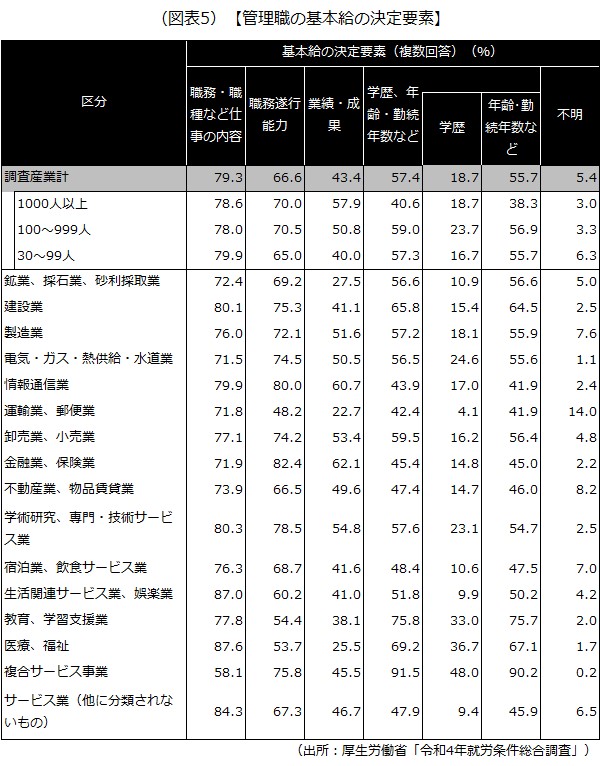

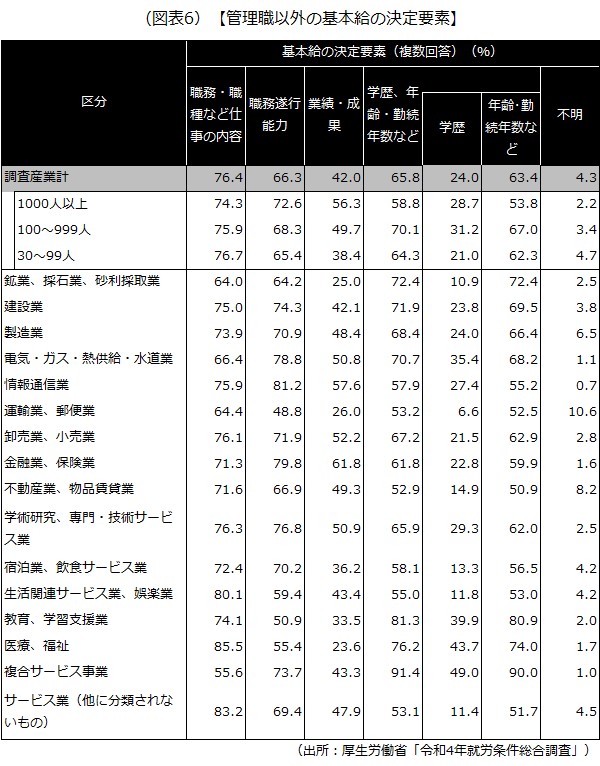

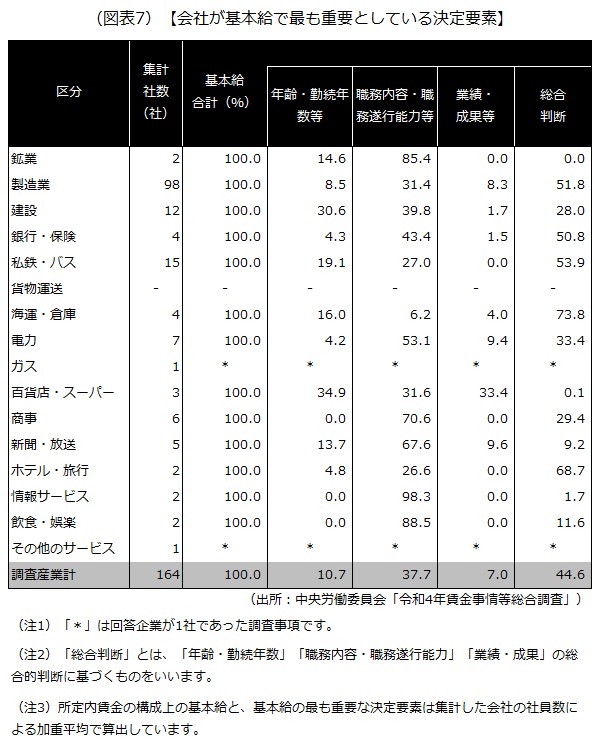

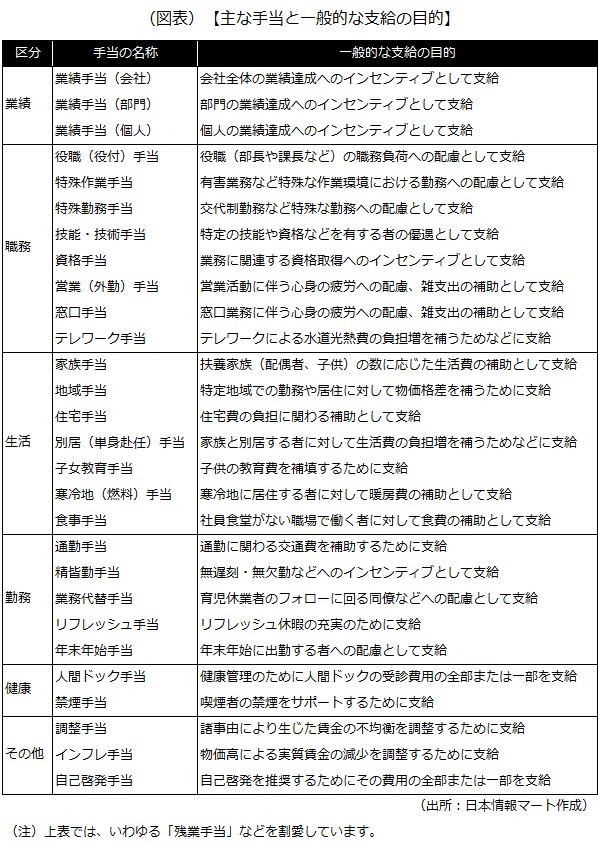

諸手当を支給する名目は、「業績」「職務」「生活」「勤務」「健康」「その他」などに区分できます。主な手当と一般的な支給の目的は次の通りです。

御社の諸手当を確認してみてください。上の図表に含まれるものも多いと思います。その中に「導入当初は必要だったけど、働き方の変化などで意味を失いつつある」など、不要な手当はありませんか? 例えば、今どきは、

諸手当の改廃で、家族手当や住宅手当などの「生活」関連の手当が注目

されます。生活関連の手当の主な目的は、賃金が低い若手・中堅社員の生活をサポートし、その代わり定年まで働いてもらうことです。しかし、現在のように1社で働き続けることにとらわれないワークスタイルが浸透してくると、こうした手当の意義は薄れてきます。

後は経営者の方針によって判断します。例えば、家族手当なども「ウチの会社には育児や介護をしている社員が多いから、サポートしたい」といった経営者の思いがあるのであれば、残す意味があります。

諸手当の改廃を検討したら、支給額を見直します。例えば、経営者が「ジョブ型雇用(仕事内容に応じて賃金を設定する雇用制度)に移行したい」のであれば、廃止した手当の金額を、役職手当や技能・技術手当などの「職務」関連の手当に充当していくことになります。

3 法令のルールに注意する

1)労働条件の不利益変更に注意する

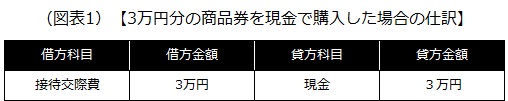

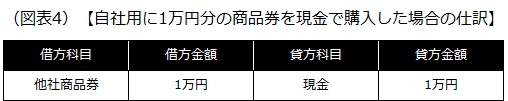

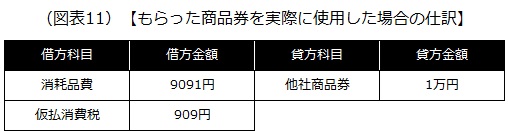

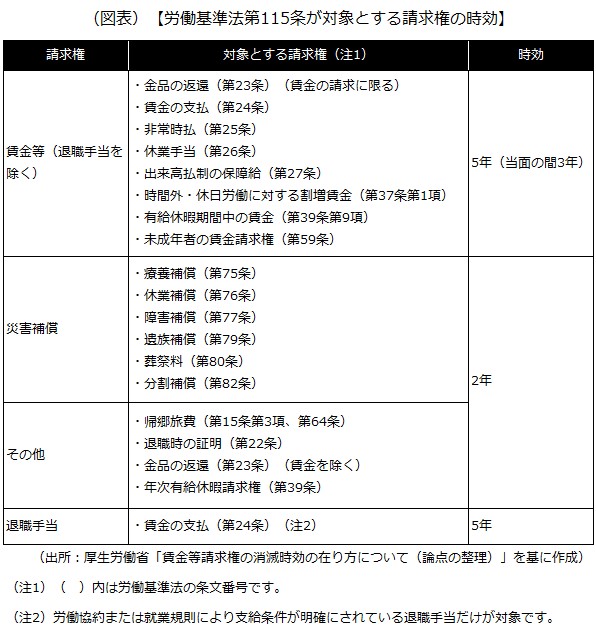

手当の廃止や支給額の引き下げをすると、社員の手取りが下がります。また、「次の7つに該当しない手当」は残業手当の割増賃金の計算基礎になるので、残業手当の単価も下がります。

- 家族手当(扶養家族の人数に応じて支給されるものに限る)

- 通勤手当(通勤距離や通勤費用に応じて支給されるものに限る)

- 住宅手当(住宅に要する費用に応じて支給されるものに限る)

- 別居手当

- 子女教育手当

- 臨時に支払われた賃金

- 1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金

手当を含む賃下げは「労働条件の不利益変更」になるので、これを行うには、

- 労働組合の同意を得て、労働協約を変更する

- 合理的な内容であることを前提に、就業規則を変更する

- 個々の社員の同意を得て、労働契約を変更する

のいずれかの手続きが必要です。なお、就業規則を変更する場合、

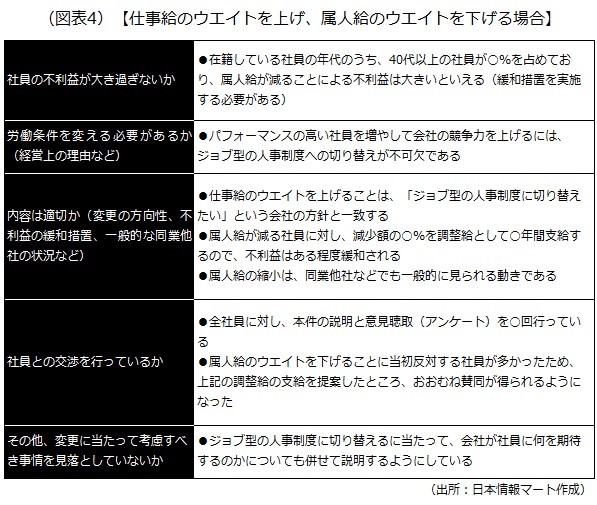

「そもそも本当に変更が必要か」「社員の不利益が大き過ぎないか」「不利益を緩和する措置はあるか」「一般的な同業他社の状況はどうか」などを総合的に考慮

して合理性を判断することになります。合理性が担保されていれば、個々の社員の同意がなくても就業規則を変更できますが、とはいえ賃下げ自体がトラブルになりやすい分野ですので、社員数にもよりますが、できれば説明会などを行った上で同意を得るのが理想です。

2)同一労働同一賃金に注意する

諸手当の運用に当たっては、正社員とパート等の「同一労働同一賃金」にも注意が必要です。基本となるルールは、「均等待遇」「均衡待遇」です。

- 仕事の内容などが同じなのに、パート等であるという理由だけで正社員よりも低い労働条件にすることはできない(均等待遇)

- ただし、能力や成果に基づく待遇格差は、合理的なものであれば問題ない(均衡待遇)

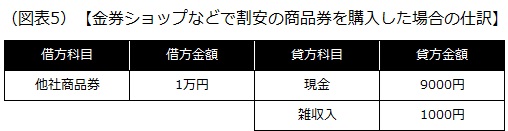

例えば、役職に応じて支給する「役職手当」を設けている会社が、次のような運用をしていると、違法になります。

「業務の難易度」を考慮して、役職手当を設けている。正社員には役職手当を支給しているが、同じ役職のパート等には役職手当を支給していない

一方、次のようなケースは違法になりにくいと考えられます。

「役職者の業務負担」を考慮して、役職手当を設けている。正社員には役職手当を支給し、パート等は所定労働時間が正社員の2分の1なので、役職手当も2分の1を支給している

ポイントは、手当ごとの趣旨・目的を明らかにすることです。つまり、

経営者が明確な基準に基づいて手当の改廃の方針を決めていけば、均等待遇・均衡待遇に違反するリスクは低くなる

ということです。

以上(2024年3月更新)

(監修 ひらの社会保険労務士事務所)

pj00230

画像:ちーぼう-Adobe Stock