書いてあること

- 主な読者:成長するメンズコスメ市場でビジネスチャンスを探している経営者

- 課題:薬機法の規制もあって自社が参入できるのか分からない

- 解決策:自社生産にこだわらず、OEMによる新規参入も検討する

1 メンズコスメ需要が増加、その理由は?

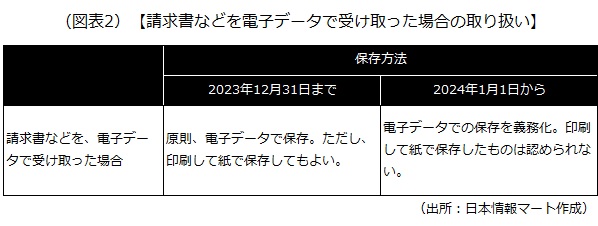

男性用化粧品(以下「メンズコスメ」)の需要が急増していることをご存知でしょうか? メンズコスメは、肌や髪の毛に関する男性ならではの悩み(女性よりも肌に厚みがあり、油分が多い、水分が少なく乾燥しやすい)を解決するために作られた商品で、次のようなものがあります。

富士経済のプレスリリースによると、メンズコスメの市場規模は2015年の1099億円から拡大傾向にあり、2023年は1622億円まで拡大すると予測されています。こうした市場拡大の背景には次のようなものがあるようです。

- オンライン会議の普及で自分の容姿を確認する機会が増え、美的意識が向上した

- コロナ禍が明けてマスクを外すようになり、身だしなみに気を配るようになった

- SNSやメディアを通じて商品レビューなどの情報収集が容易になった

- 通販やECサイトで人目を気にせずに商品を購入しやすくなった。また、実店舗でも、ドラッグストアやコンビニなどで手軽に購入できる商品が増えた

こうした中、女性用化粧品を販売する大手企業がメンズコスメのブランドを新たに立ち上げて販売を始めたり、男性タレントを宣伝に起用して、元々は女性用化粧品として販売していた商品を、男女問わず使える商品としてアピールしたりするようになってきています。

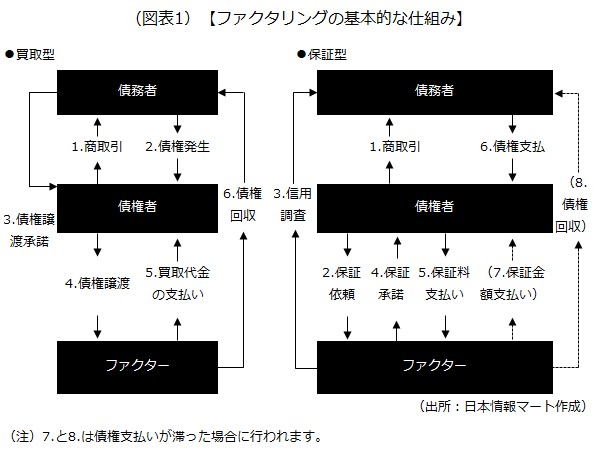

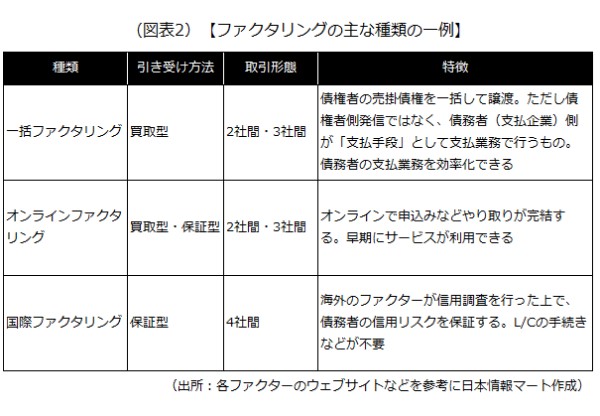

化粧品は大手企業が市場をけん引しており、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(以下「薬機法」)の規制から新規参入が難しいとされていますが、昨今では、異業種でもOEM生産(メーカーが自社ではないブランドの製品を製造すること)を活用して新規参入する動きもあります。

この記事では、メンズコスメ市場への新規参入を図る企業の事例と、参入に当たって注意が必要な規制などを紹介します。新事業の立ち上げ、業態転換を検討する際のヒントとしてご活用ください。

2 異業種からも! メンズコスメ市場への参入事例

新規参入を検討する場合は、自社開発にこだわらず、化粧品製造のノウハウを持つ企業との共同開発や、OEM生産も視野に入れてみましょう。

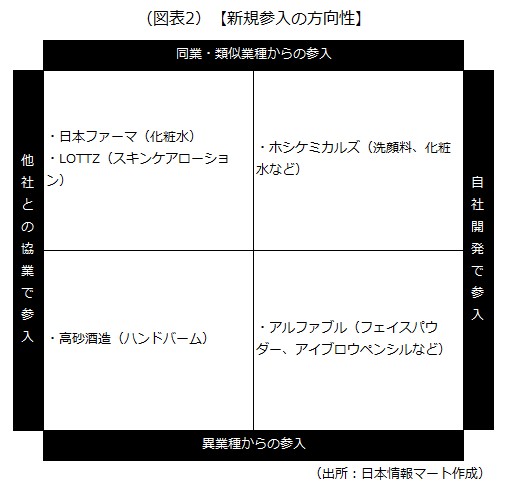

ここで紹介する事例は、「同業・類似業種からの参入/異業種からの参入」と、「他社との協業で参入/自社開発で参入」の2軸で、次のポジショニングマップのようにまとめることができます。

1)婚活用の写真撮影サービスの企業がメンズコスメを取り扱い:アルファブル(東京都新宿区)

恋活・婚活専門のプロフィール写真撮影や男性向けの結婚相談所などを手掛ける同社では、メンズコスメブランド「MULC(ムルク)」を立ち上げ、フェイスパウダーやアイブロウペンシル(眉毛の形を整えるための化粧品)などの化粧品を販売しています。

写真撮影サービスの利用者から、「コンプレックスを解消たい」「見た目の印象をより良くしたい」など、メイクへの関心の高さが見られたことがブランド立ち上げのきっかけだったといいます。

販売している化粧品は、パッケージのデザインがシンプルで持ち歩きがしやすくなっています。また、例えば、アイブロウペンシルでは、女性用の商品よりも固めの芯を使うことで男性の強い筆圧でも折れにくいように配慮されています。

2)日本酒とバイオマス素材を配合したハンドバーム:高砂酒造(北海道旭川市)

高砂酒造は、美容室の経営や化粧品の製造販売を手掛けるMARVELOUS(北海道旭川市)と製紙業の日本製紙(東京都千代田区)と共同で「酒ハンドバーム 国士無双」を製造・販売しています。

高砂酒造の清酒「国士無双」、MARVELOUSの化粧品製造ノウハウ、日本製紙のセルロースナノファイバー「セレンピアR」のコラボレーションによって製造された商品です。特に、「セレンピアR」の持つ「しっとり潤うのに、ベタつかない」特性がポイントとなっており、ハンドバームによるベタつきが気になる男性にとっても使いやすいとしています。

3)薬局のグループ会社がスキンケアブランドを立ち上げ:日本ファーマ(熊本県熊本市)

熊本県で調剤薬局やドラッグストアを運営する下川薬局(熊本県熊本市)のグループ会社となる日本ファーマでは、スキンケアブランド「MONONOFU」を立ち上げ、ECサイトで化粧水を販売しています。製造は、化粧品OEMを手掛けるホウリン(福岡県筑前町)、販売を日本ファーマが担っています。

洗顔後に顔になじませることで保湿や肌の引き締めなどのケアができる商品で、添加物をそぎ落とすことで肌が弱い人でも安心して使うことができるとしています。もともとは男性の毛穴対策にアプローチして開発されたものでしたが、現在は夫婦や家族での利用としても販売されています。

4)メンズコスメの取り扱いを強化:ホシケミカルズ(東京都千代田区)

化粧品、医薬部外品、健康食品のOEM生産を手掛ける同社では、「メンズコスメシリーズ」として、洗顔料や化粧水といったスキンケアからベースメイク商品に至るまで15品目を取りそろえ、メンズコスメの商品化を拡充しています。ジェンダーレス志向に鑑み、「パートナーとの化粧品の共有」や「女性向け化粧品を使っている男性への訴求」も想定して商品ラインナップを取りそろえていることが特徴です。

同社ウェブサイトによると、ヘアサロン、エステサロン、アパレルメーカーや食品メーカーなど化粧品会社以外からも商品化の相談があるといいます。また、商品化の打ち合わせ後、試作品完成までの納期は最短で3週間程度となっています。

5)小ロットのOEM生産に対応:LOTTZ(大阪府大阪市)

化粧品、健康食品のOEM、ODM(自社ではないブランドの製品をメーカーが開発段階から協業して生産すること)生産を手掛ける同社では、化粧水・美容液などの基本的なスキンケア用品は100個の小ロットでの作成が可能です。

メンズコスメの商品化実績として、プロサッカー選手の川瀬浩太氏と提携して立ち上げたスキンケアブランドの「QTOC(キュートック)」があります。同ブランドでは、普段使いに限らず、スポーツやレジャーで日光に当たった後の肌の保湿も考慮して商品開発がされていることが特徴です。商品はスキンケアローションとリッチクリーム(ローションを塗った後の保湿用クリーム)の2種類をAmazonで販売しています。

同社ウェブサイトによると、試作品の納期は10~14日間、費用は化粧品を100個作成する場合で15万~30万円となっています。

3 新規参入で注意が必要な許可・規制

化粧品の製造・販売には、薬機法をはじめとした許可・規制に注意が必要です。

1)化粧品製造業許可

化粧品を製造するための許可です。製造にかかる全工程を許可する一般区分と、包装・表示・保管のみを許可する包装・表示・保管区分の2種類に分かれています。自社では製造のみを行い、販売を他社が行う場合に必要なものです。包装・表示・保管区分は、輸入化粧品に日本語でラベルを付けるといった場合に必要になります。

2)化粧品製造販売業許可

化粧品を販売するための許可です。他社に委託して製造した化粧品を自社商品として販売するために必要です。

自社で化粧品を製造し、自社商品として化粧品を販売する場合には化粧品製造業許可(一般区分)と化粧品製造販売業許可の両方の取得が必要になります。

また、他社に委託して製造した化粧品に新たにラベルを付けるなどの包装を行う場合は、化粧品製造業許可(包装・表示・保管区分)の取得が必要です。

3)化粧品に使用できない成分について

化粧品に使用できない成分については、厚生労働省「化粧品基準」(平成12年9月29日厚生省告示第331号)で示されています。また、配合量の制限がある成分もありますので、自社生産を検討する際には、あらかじめ確認が必要です。

■厚生労働省「化粧品・医薬部外品等ホームページ」(「基準、関連通知」の中に「化粧品基準」のリンクがあります■

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/keshouhin/index.html

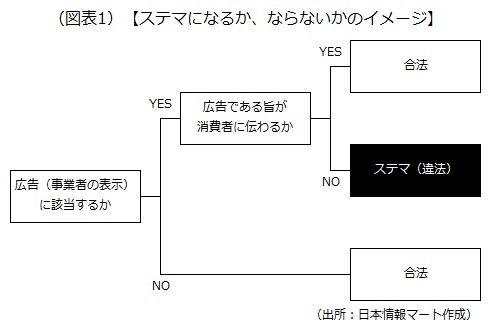

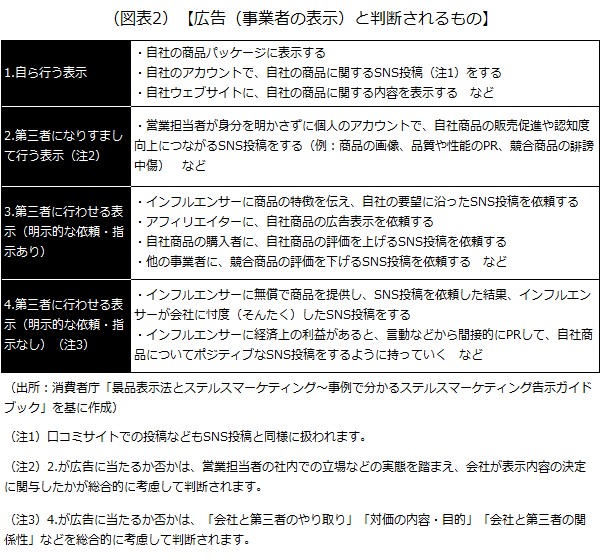

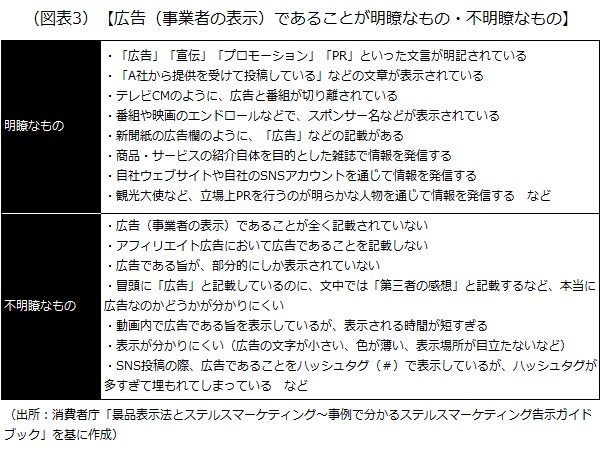

4)誇大広告の規制

薬機法では、化粧品の名称、製造方法、効能、効果または性能に関して、明示的、暗示的を問わずに、虚偽または誇大な記事を広告、記述、流布してはならないとしています。併せて、医師、歯科医師、薬剤師、美容師、理容師が効能、効果を保証したと消費者が誤解する恐れがある広告を出すことも規制しています。

また、日本化粧品工業会が発行している「化粧品等の適正広告ガイドライン」では、化粧品の効能または効果の範囲と、避けるべき表現の具体例が示されています。

■日本化粧品工業会「化粧品等の適正広告ガイドライン」■

https://www.jcia.org/user/business/advertising/

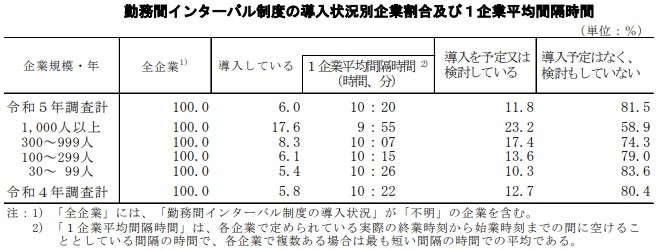

参考:メンズコスメ購入に関するデータ

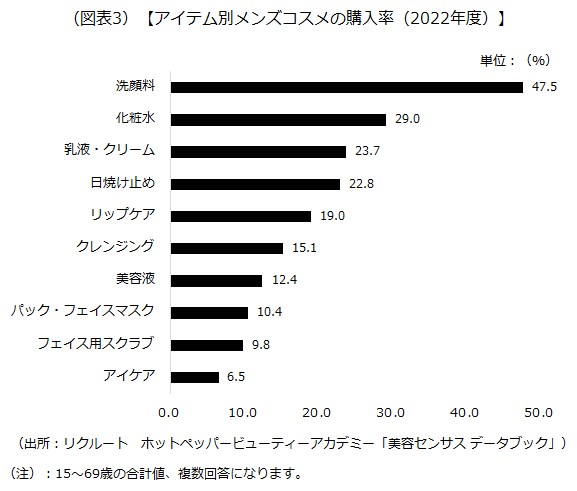

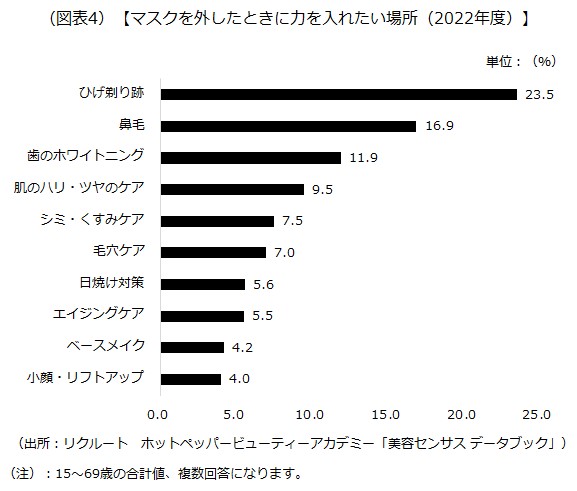

ここでは、リクルート ホットペッパービューティーアカデミーの「美容センサス データブック」から、「アイテム別メンズコスメの購入率」と「マスクを外したときに力を入れたい場所」を紹介します。

洗顔料の購入率が最も高く、化粧水、乳液・クリームと続いています。このため、メンズコスメの中でも、スキンケア商品の需要が高いことが窺えます。

ひげ剃り跡がマスクを外したときに力を入れたい場所として1番の割合となっており、ひげ剃りによるカミソリ負けといった肌のケアに関心が高いといえそうです。

以上(2023年11月)

pj50534

画像:Pixel-Shot-Adobe Stock