書いてあること

- 主な読者:海外企業と直接取引しておらず、為替レートの仕組みについて詳しくない経営者

- 課題:円安で困っているのに、最近は「悪い円安」と言われなくなってきた

- 解決策:円安が良いか悪いかの評価は、為替以外の経済環境の状況や、受け止める人次第。円安の本質的な意味と、為替レートを決める6つの主な要因を知っておけばよい

1 円安が「良い」か「悪い」かは、受け止める人次第

ひところは急速な円安の進行で「悪い円安」と言われていましたが、足元では円安「悪玉論」のトーンが下がっているように感じませんか? でも、円安で原材料や燃料の価格が上がって困っている方にとって、状況は何も変わっていません。

本来、円相場は株価のように「高いほどよい」というものではありません。

円安は為替レートの動きの結果で、「良い」も「悪い」もない

のです。このことをご理解いただくために、この記事では、為替レートのメカニズムをカンタンに解説します。

2 円安とは、日本円の価値が下がるということ

1)円安は、外貨を基準にした日本円の価格が下がるということ

円安は、日本円と外貨との外国為替レート(交換比率)の変化に伴う現象です。為替レートの本質を分かりやすくいうと、

外貨を基準にした、その国の通貨の価格

と置き換えることができます。つまり円安とは、

為替レートの変動に伴って日本円の価格が下がり、外貨と交換する際に、より多額の日本円が必要になること

をいいます。逆に、より少額の日本円で外貨と交換できるようになるのが「円高」です。

2)円安になると、日本円の購買力が弱くなる

日本で最も重要な為替レートは、基軸通貨である米国ドル(以下「米ドル」)と日本円との為替レートです。例えば、「1米ドル=140円」であれば、1米ドルを140円と交換できる(100円当たりであれば約0.71米ドル)ことを意味します。1米ドル相当の商品を日本円で買うためには、140円が必要だということです。

為替レートが「1米ドル=140円50銭」へ「50銭分の円安が進んだ」場合、1米ドル相当の商品を買うには140円50銭が必要となります。逆に「1米ドル=139円50銭」へ「50銭分の円高が進んだ」場合、1米ドル相当の商品を買うのは139円50銭で済みます。つまり、

円安の進行は、相対的に日本円による購買力が弱い状態になる

ことを意味します。逆に円高の進行は、相対的に日本円による購買力が強い状態になることを意味します。

3)日本円の購買力は1971年の水準に

通貨の実力(購買力)を測る指標に、実質実効為替レートがあります。国際決済銀行(BIS)が発表した日本円の実質実効為替レートの指数(2020年の月平均を100とする)は、円安が進行した2022年10月に、73.70まで低下しました。つまり、2020年に1万円で100個購入できた海外の商品が、今では74個も購入できないということです。直近の2023年5月は76.20でした。

日本銀行の推計値によると、この指数が75を割り込んだのは1971年3月の74.65以来で、50年以上ぶりの低水準です。

4)為替レートは外国為替市場で決まる

為替レートは刻々と変化しますし、相対取引も多く行われていますので、正確なレートを算出することはできませんが、日本銀行や金融情報サービス機関(ロイター、ブルームバーグなど)が公表するレートが目安とされ、ニュースでも報じられています。

為替レートに関するニュースでは、「東京(ロンドン、ニューヨーク)市場の17時時点での為替レートは……」といったフレーズがよく使われます。この「市場」は、東京証券取引所のような取引所ではなく、銀行間市場(インターバンク市場)と呼ばれる市場です。「銀行間」といっても、実際には金融機関間で直接取引することは少なく、金融機関が外国為替ブローカーや外国為替の取引システムに対して取引の条件を提示し、条件に見合った取引相手を仲介してもらうのが一般的です。

3 為替レートを決める6つの要因

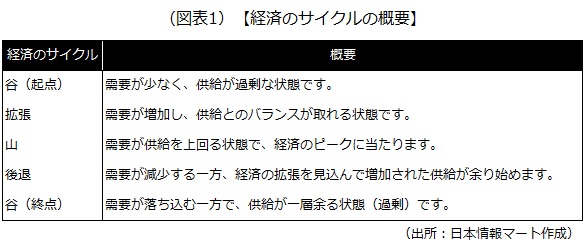

為替レートも一般的な物品の価格と同様に、需要があるものは高く(日本円であれば円高)、需要がないものは安くなる(日本円であれば円安)のが基本です。また、価値がある(と多くの人が思う)ものが高く、価値がない(と多くの人が思う)ものは安くなります。

需要と価値という側面から見た、為替レートが変動する主な要因は、次の6つが挙げられます。

1)経常収支の変動

経常収支とは、輸出入、サービス、投資収益などによって「国外で稼ぐ力」を表した数値です。分かりやすくいうと、赤字であれば国外に自国の貨幣が流出しており、逆に黒字であれば外貨を稼いでいることになります。

一般的に、経常収支が赤字の国の通貨は安く、経常収支が黒字の国の通貨は高くなる傾向があります。まず、経常収支が赤字の国は、自国で賄えない物品やサービスを外国から買って賄う必要がある状態(貿易赤字)や、海外からの投融資を多く受けていて、その利払いや配当が多い状態(第一次所得収支の赤字)となっています。このため、自国の通貨を売って外貨を買うニーズが強く、外貨の需要が自国の通貨を上回る状態、つまり通貨安となります。

逆に、経常収支が黒字の国は、必要に応じて外国で稼いだ外貨を自国に持ち帰るため、外貨を売って自国の通貨を買うニーズが強く、自国の通貨が外貨の需要を上回る状態、つまり通貨高となります。日本の場合、経常収支は黒字基調にあります(貿易赤字の年はあっても、それ以上に第一次所得収支の黒字幅が大きい)ので、円高への圧力がかかっているといえます。

2)物価の変動

物価が上昇している状態(インフレーション)は通貨の価値が下がるため、通貨安の原因となります。逆に物価が下落している状態(デフレーション)は通貨の価値が上がるため、通貨高の原因となります。

日本では久しく「デフレ状態」にあったので、円高への圧力がかかっていたといえます。現在は物価高の状態にありますが、海外の物価上昇率と比べると相対的な上昇率は低いとみられますので、今でも円高への圧力がかかっているといえそうです。

また、自国内市場で出回る通貨の量(マネーストック)を増やす金融緩和政策が行われた場合、基本的にはその国の通貨が通貨安となります。これは、金融緩和によって市場に資金が供給されることで物価が押し上げられ、通貨の価値が下落するためです。日本でも2013年に日本銀行が「量的・質的金融緩和(異次元緩和)」政策を打ち出してマネーストックを増やす政策にかじを切ったことで、一気に円安に向かいました。

3)金利の変動

為替レートの変動は、通貨間の金利差によっても生じます。金利が安い国の通貨は、金利が高い他の国の通貨に乗り換えようと売却する投資家が多くなるため、通貨安になります。逆に、金利が高い国の通貨は多額の利子が見込めることから、購入する投資家が多くなるので通貨高となります。

現在の円安の最大の要因は、金融政策の違いによる、日米の金利差の拡大といわれています。日本が金融緩和を継続して低金利政策を維持する一方で、米国では物価上昇への対策として政策金利を引き上げているため、日米の金利差が拡大し続けています。

日米の金利差が広がることによって、日本円を低金利で借り、高金利の米ドルに交換して投資を行う「円キャリー取引」も活発になると言われています。円キャリー取引が活発になれば、さらなる円安を招くことになります。

なお、投資家が金利という視点で為替レートの高低を判断する場合に見る通貨間の金利差は、表面的な名目金利の差ではなく、物価の変動を加味した実質金利の差となります。そのため、金利で得られる収益以上に物価の上昇によって価値が下落する場合、「金利が高い=通貨の価値が上がり通貨高になる」という構図が成り立たなくなります。

4)国の信用力

通貨の価値は、国の保証に裏付けされた信用力によるものです。そのため、政情不安や経済の混乱によって国の信用力が低下した場合、通貨の価値も下落し、通貨安の原因となります。逆に、政情や経済が安定しているなど信用力が高い国は、通貨の価値が安定しているため、購入されやすい傾向があります。「有事の(米)ドル買い」「有事の円買い」といった言葉は、世界的な経済リスクが懸念されたときに、信用力の高い国の通貨を購入して資産を守ろうとする傾向があることを示しています。

5)政策的な意向、為替介入などによる誘導、政策への市場の思惑

為替レートは上記のように需要や価値を基に市場で決まるものですが、時として、急激な信用不安が起こるなどの理由で、投機的な動きを見せることがあります。また、政府や中央銀行(日本の場合は日本銀行)などの金融当局が好ましいと思う為替レートと、市場の想定レートにずれが生じている場合があります。

こうした事態が生じた場合、金融当局は、自国通貨の売買による為替市場への介入(為替介入)を行ったり、金利の誘導目標を上下させたりすることで、為替レートを好ましい水準に誘導することがあります。これにより、投機的な動きのけん制、輸出産業の価格競争力維持(通貨安に誘導)、インフレーションの抑制(通貨高に誘導)を図ることがあります。実際に為替介入をしなくても、為替介入の権限を持っている要人(日本の場合は財務大臣)の発言に市場が反応し、思惑によってレートが動くこともあります。

日本の場合、急激な変動を抑えることを目的とした為替介入に限って行っており、自国のみの利益を誘導することを目的とした為替介入は行わないようにしています。急激な円安を受けて、政府と日本銀行は2022年9月と10月に、1998年6月以来の約24年ぶりとなる円買い・ドル売り介入を行いました。ただ、日本だけの「単独介入」とみられ、円買いを行うためのドル資金にも限りがあることや、円安の原因となっている日米の金利差は変わっていないことから、為替介入の効果は限定的となりました。

為替介入に関しては、米国の財務省が半期に1回、貿易額の多い国の為替政策を評価した「為替政策報告書」を議会に提出しています。報告書では各国の為替政策を分析し、「為替操作国・地域」や「為替操作監視対象」を指定しています。日本は2016年に指定が始まって以降、「為替操作監視対象」に指定されていましたが、2023年6月に提出された報告書で初めて対象から外れました。「為替操作国・地域」に指定されている国はありませんが、米国議会が認定した場合、通貨の切り上げや制裁を科されることがあります。

6)侮れない個人投資家の動向

近年の傾向として見落とせないのは、FX(外国為替証拠金取引)を行う個人投資家の存在です。為替レートの値動きに合わせて日本円と外貨の取引を行い、為替差益の獲得を狙うFX投資家の動きによって、為替レートが変動する場合もあります。

円安の動きがあり、FX投資家の多くが「これからも円安が続く」と考えた場合、円を売って米ドルなどの外貨を買う投資行動を取ります。円安が進行した時点で売却すれば、為替差益が得られるからです。このため、いったん円安のトレンドが生じると、円を売る動きが顕著になり、円安に一層の拍車が掛かることになります。

4 円安を「良い」と受け止める人、「悪い」と受け止める人

為替レートの変動は、その国の価格競争力や物価など、経済の幅広い分野に影響を与えます。ここでは、最近の傾向である円安のケースから影響を見ていきます。なお、円高となった場合は、円安の逆の事態が生じます。

円安が進行した場合に生じる影響として、急激な為替レートの変動は混乱を来す要因となりますが、影響を受ける立場によってマイナスとプラスの両方のものがあります。円安でマイナスの影響を受けているのであれば、プラスの影響を受けられるようにビジネスモデルの転換を考えることも検討に値するでしょう。

1)円安が「良い」人:輸出型産業や観光産業

円安は悪いことばかりではありません。円安が進行した場合、その国で生産された製品や、提供されるサービスの価格は、他国から見て相対的に下がります。一般的に、輸出型産業や、海外に進出しているなどで、海外での売上高比率の高い企業、インバウンドを想定した観光産業にとってはプラスとなります。

例えば、1米ドル当たりの為替レートが140円から145円に下落(円安)となったケースを想定してみましょう。日本円換算にすると1万円で売ろうとしている商品を、その時々の為替レートで価格調整して米国で販売するケースでは、商品価格が約71米ドルから約69米ドルに下落し、価格競争力が上昇します。一方、別の商品を100米ドルで販売し続けた場合、円ベースで得られる収入は1万4000円から1万4500円に増加し、500円の為替差益が生じます。

また、海外からの集客を行う観光産業にとっても、円安によって他国に比べて割安感が生じて魅力が向上したり、外国人観光客の使えるお金が増えて経済効果が上がったりするといった影響があります。

この他にも、外貨対比で割安となった企業の株式や不動産などを購入するための外国資本が流入しやすくなる他、円高の際に海外に転出した生産拠点の国内回帰の動きが広がれば、国内経済の活性化に寄与する可能性があります。

2)円安が「悪い」人:輸入型産業や輸入依存度が高い企業

円安が進行した場合、他の国の製品やサービスの価格は相対的に上昇することから、輸入価格は上がり、さらには物価の上昇圧力となることがあります。一般的に、輸入型産業や、原材料や燃料などの輸入依存度が高い企業にとってはマイナスとなります。

例えば、1米ドル当たりの為替レートが140円から145円に下落(円安)となったケースを想定してみましょう。米国から輸入する製品の仕入れ価格が100米ドルの場合、円建てで見た仕入れ価格は1万4000円から1万4500円に上昇し、仕入れた業者の利益は円安によって500円減少します。円安による仕入れ価格の上昇分を自社では吸収できなくなると、小売価格に反映するのであれば、例えば1万6000円のものを1万6500円にする値上げを余儀なくされます。

海外の企業や不動産などへの投資や、海外企業の買収などを検討している企業にとっては、円ベースでの支払額が増えることになります。ただし、投資先から外貨での利益を得るようになれば、円安は円ベースで換算した利益の増加につながります。

以上(2023年9月更新)

pj10009

画像:pixabay