書いてあること

- 主な読者:若い世代の顧客を獲得して商品・サービスの寿命を延ばしたい事業者

- 課題:Z世代の人たちを顧客に取り込む方法が分からない

- 解決策:Z世代との接点としてSNSは不可欠。自社の商品・サービスが、誰の、生活上のどんな問題を解決し続けるのかという存在意義を問い直し、裏側の情報も含めて伝えることで透明性を高めることが、Z世代からの共感を得ることにつながり、継続的な利用や購入につながる

1 Z世代を顧客にすることで、商品やサービスの“高齢化問題”を打開する

どのような商品・サービスにも寿命はあるものですが、ニーズはあるはずなのに、

客層を若い世代に広げられず、既存の顧客の高齢化とともに寿命を迎えつつある

としたら、それは由々しき事態です。

同じような危機感を抱いている企業が今、ターゲットにしているのが、「Z世代」と呼ばれる10代から25歳くらいまでの若者たちの取り込みです。Z世代は、

これから長期的に消費し、消費額が増えていくことも期待できる世代

であることに加えて、可処分所得が少ない半面、SNSを通じた情報収集力が高いため、

全世代の中で、消費者として最も厳しい目を持っている世代

とみられています。ですから、Z世代に商品・サービスが受け入れられれば、全世代から支持を得られる可能性が高いともいえます。

そこでこの記事では、Z世代を取り込むためのマーケティングのポイントについて、Z世代専門のリサーチ機関「Z世代インサイト研究所」所長で同志社大学商学部教授の髙橋広行さんへのインタビューを紹介します。同研究所を運営するエンリッション(京都府京都市)は、大学生向けキャリア支援カフェ「知るカフェ」「BiZCAFE」21店舗を通じ、月間約3万人のZ世代とのコネクションを持っています。Z世代を取り込むための最大のポイントは、

商品・サービスの存在価値が認められ、共感されること

です。そのための手順を髙橋さんにお聞きしていますので、御社の商品・サービスの顧客層の若返りの参考にしてください。次章から髙橋さんのインタビューを紹介します。

2 まずはZ世代の価値観と消費傾向を押さえよう

1)Z世代にとってはSNSも「リアル」な世界

物心ついたときからスマートフォンが普及していたZ世代は、常にSNSで人とつながっている環境で育ってきました。ですから、彼らにとっては、

SNSも対面と同じような「リアル」な世界

なのです。彼らにとって、SNSはあらゆるコミュニケーションの場であり、自己表現・自己PRから趣味が共通する友だち探し、商品・サービスを含めた情報の入手など、生活上のさまざまな接点になっています。

彼らはそれぞれの目的に応じて、SNSの媒体ごとの特徴に合わせた使い方と、複数のアカウントを駆使しており、SNSだけでコミュニケーションを完結させることもできます。この傾向は、コロナ禍によって対面で会えない状態が続いたことで加速したようにみえます。

ですから、Z世代との接点を構築する上で、SNSを外すわけにはいきません。SNSの使い方を理解することは不可欠です。特にZ世代が最初の接点にする媒体として使われることが多いInstagram(インスタグラム)のアカウントを、開設することをお勧めします。

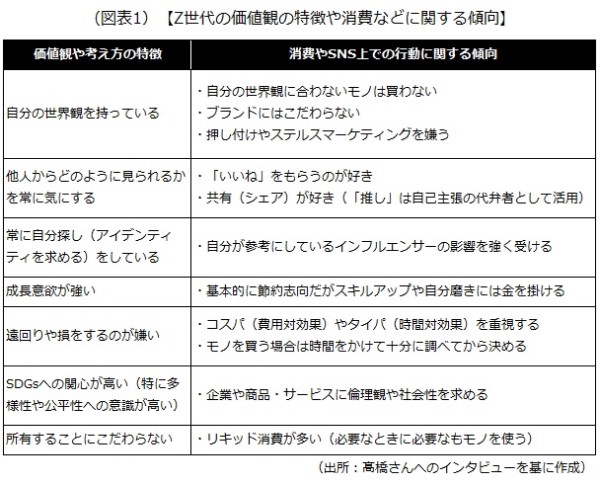

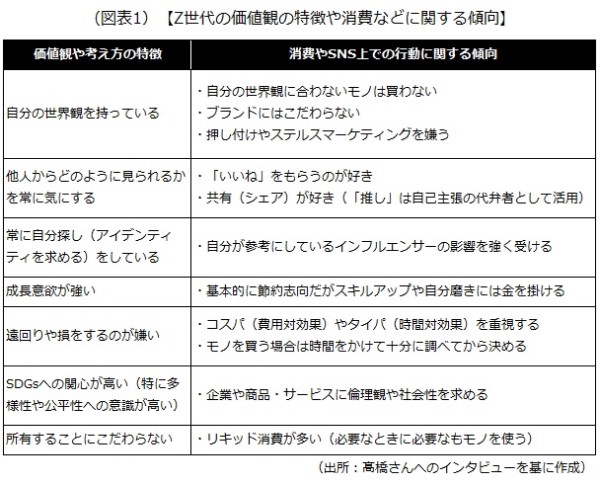

2)Z世代の価値観と消費傾向

Z世代の価値観と消費傾向は、背景にある次の2つの要素から説明することができます。

- SNSを通じた情報収集力が高く、さまざまなインフルエンサーの影響を強く受けている

- 子供のときからリーマンショック、東日本大震災、コロナ禍などを経験しており、世の中をシビアに捉えて、リスク回避をする傾向がある

「学生が授業に出ない」というのは昔の話で、Z世代は真面目な学生が多く、7割ほどの学生はきちんと授業に出てくるなど、成長意欲が非常に強いのが特徴です。成長意欲の対象は、自分の将来のキャリアもありますが、自分の見た目やファッションといったものも該当します。

Z世代の強い成長意欲は、インフルエンサーの影響を受けているものだと思われます。自分の世界観をSNSで表現しながら、常に自分探しをしているのも、さまざまなインフルエンサーの影響でしょう。さらに、自分の成長過程では回り道やムダなことをしたくないという思いが強く、コスパ(費用対効果)やタイパ(時間対効果)を重視しています。

Z世代がお金を掛けて購入するのは、自分の世界観に合ったモノです。彼らが購入するための基準は、企業の考え方や過去の行為、製造過程など、商品・サービスの「ストーリー」にとどまらない、世界観と自分の価値観との一致に基づいています。

ただし、Z世代は可処分所得が少ないということもあって、買った後に後悔するのを嫌がり、買うまでの比較検討時間が長いのも特徴です。ネットで調べてリアルな店頭で見て、さらにネットで確認してから買うといった行動をしています。ネットでの購入に不安を感じ、リアルの店舗で購入することも少なくありません。そして、1回買ったものは、愛着を持って使い続けます。「大事に使い続けるもの」と「必要なときに使うだけのもの」を使い分け、二極化させる傾向があります。

3 「共感」がZ世代の“購入スイッチ”

1)Z世代へのアプローチの条件は中小企業も大企業も同じ

ブランドにこだわらず、SNSが接点として有効なZ世代の特徴を踏まえると、大企業だけでなく中小企業も、Z世代を顧客に取り込むことに注力すべきともいえます。

なぜなら、Z世代にアプローチするには、テレビCMなどの既存メディアに多額の宣伝費を掛ける方法以外にも、自分たちでSNSなどのメディアを作って地道に訴えていけばいい関係が構築されていくからです。しかもZ世代は企業や商品・サービスの知名度だけを重視しませんので、戦う条件は中小企業も大企業も対等だといえます。さらに、後ほど詳しくお話しますが、一度、Z世代に受け入れられると、長く愛用してもらえるだけでなく、SNSを活用した共有(シェア)やオススメによって、「宣伝」もしてくれる可能性がありますので、接点を持つべき顧客であるといえます。

2)認知度アップに即効性の高い「刺さる」メッセージ

他の世代へのマーケティングと同様に、Z世代に購入してもらうためには、商品・サービスを認知してもらうことから始まります。Z世代の心に「刺さる」メッセージを伝え、共感してもらえると、即効性のある認知度の向上が期待できます。

Z世代に刺さったマーケティングの事例として一つ紹介するのが、出会い系アプリの「Tinder(ティンダー)」です。決して出会い系アプリをお勧めしているわけではなく、あくまでも刺さるマーケティングの事例として参考にしてください。

Tinderが活用したのは、実はSNSではなく、リアルな屋外広告でした。2021年9月、渋谷というまさに「若者の街」のいたるところに、ピンク地に白文字でさまざまな「刺さる」メッセージ広告を掲載し、Z世代の心を射止めたのです。メッセージの内容は、

- 自然な出会いって、今ムリじゃない? こちらは、週150万件のデートが成立。

- 人を肩書で判断しちゃいけないって、おばあちゃんが言ってました。スペックよりも直感で、人とマッチするアプリ。

- どこかにいい人いないかなーって、一生言ってな。

といった、少しドキッとするようなものが多くありました。こうした、Z世代の気持ちに寄り添ったストレートなメッセージが、彼らの心に刺さったのでしょう。とはいえ、「こうすれば、必ず刺さる」という法則があるわけでなく、過激ならいいわけでもありません。

一つ言えるのは、文字によるメッセージも含めて、ビジュアル(見た目のインパクト)がとても大事だということです。Z世代は、目に入ったものに対して、その瞬間ごとに「ある(自分の世界観に合う)」「ない(自分の世界観に合わない)」を判断しています。SNS上であってもリアルであっても、文字を文章としてではなく、写真や映像として伝えるようなイメージを持つとよいと思います。

3)Z世代は「いいこと」だけより、正直な「裏側」まで知りたい

企業が直接メッセージを伝えるのでなく、インフルエンサーを活用することでZ世代に「刺さる」ケースも多くあります。Z世代より前の世代は、有名人に憧れる傾向が強かったように思いますが、Z世代は有名であることよりも、もっと身近に感じる存在で、その人の世界観に共感できる人をフォローする傾向があります。彼らは、「誰が言うか」ではなく、「どのように言うか」「なぜ、そう言うのか」を重視しているのだといえます。

ただし、企業が商品・サービスの購入を促すためにインフルエンサーを活用する場合、人選と活用方法を誤ると、逆に反発され、ネット上で「叩かれる」こともあるので注意が必要です。インフルエンサーの発する言葉に、企業側からの「言わされている感」を感じると、押し付けを嫌うZ世代はそっぽを向いてしまいます。彼らは企業にも倫理観や社会性を求める傾向にあり、うそやステルスマーケティングに対して嫌悪感を抱くことが多いですし、SNSになじんでいるのでそれらを見分けることにも長じています。

Z世代が購入を決める基準となる世界観のことをお話ししましたが、商品・サービスの世界観は、30秒程度のテレビのCMでは伝えられません。Z世代は、CMは「いいこと」しか言わないことを分かっており、CMだけを見て信用して購入することはありません。

むしろ、「いいこと」だけを伝えようとするのではなく、正直に「裏側」まで全部さらけだすほうが、Z世代に信用され、「刺さる」可能性が高くなるといえます。例えば、製造過程の映像をYouTubeなどの動画サイト(SNS)で流して、Z世代に刺さった事例もあります。Z世代はリンクさえ貼っていれば、どこにでも見に来てくれますので、まずはInstagramで接点を持ち、「裏側」まで紹介した自社のウェブサイトに誘導するのもよいでしょう。

4)「生活スタイルの中での存在価値」を示せない企業は生き残れない

購入してもらうための入り口として「刺さる」ことは重要ですが、本当に大切なのは、刺さった後です。一時的に注目されたとしても、ただ「バズった」(SNSで注目され拡散した)だけで終わってしまったなら、継続的な販売と企業の持続的な成長には結びつきません。

これはマーケティングの真髄でもあるのですが、大切なことは、商品・サービスが、

Z世代の生活スタイルの中での存在価値が認められる

ことです。自分の世界観を持っているZ世代は、「自分が中心」という意識を強く持っています。ですから、商品・サービスに対しても、

自分の生活にどう寄り添って、どんな問題を解決し続けてくれるのか

を重視しています。

大企業の事例になってしまいますが、中小企業にも参考になる事例として、大塚製薬の栄養補助食品「カロリーメイト」の宣伝動画「『狭い広い世界で』篇 120秒」があります。YouTubeでアップしていた動画で、5カ月で161万回視聴されました(2023年4月時点、公式チャンネルでの配信は終了)。

受験を控えた高校生の生活を、スマートフォンの裏側から映した動画で、スマートフォンで合否の結果をチェックするまでの日常シーンを走馬灯のように流しています。このCMで伝わるのは、商品の機能、商品を経験する機会(利用シーン)に加えて、

購入者の生活を支えていくという、商品の存在価値

です。受験生活を支える存在として、商品をさりげなく動画に取り込むことで、カロリーメイトが単なる栄養補助食品ではなく、受験生の生活に寄り添っている存在であることを上手に伝えています。動画を視聴したZ世代に存在価値を共感してもらえば、「カロリーメイトは困ったときに自分を助けてくれる栄養補助食品だ」というポジションで居続けることができます。

これは、Z世代に限った話ではありません。商品も含めて「モノのサービス化」が進んだ現代は、自社の商品・サービスを売れば終わり、ではありません。Z世代の取り込みを目指す機会に、「どうしたら売れるのか」という考え方から、

自社の商品・サービスは、誰のために、何のために存在するのか

を見つめ直してみることをお勧めします。これからは、そのことをきちんと考えている企業しか生き残れないと思います。

4 フレームワークと比較データからZ世代の消費傾向を解説

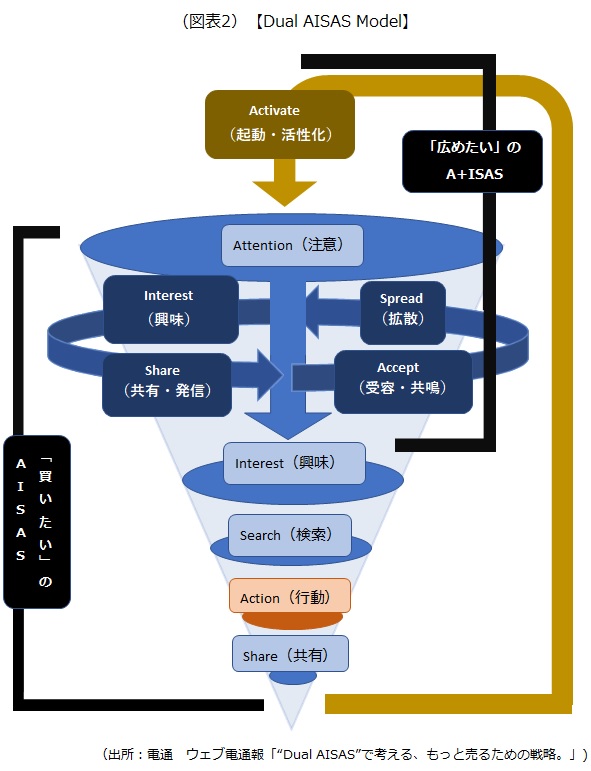

1)共感を得る=コミュニケーションのループに乗る

ここからは、今までご説明した話を、理論的に解説していきます。少しアカデミックな話になりますので、関心のある方だけお聞き(お読み)ください。

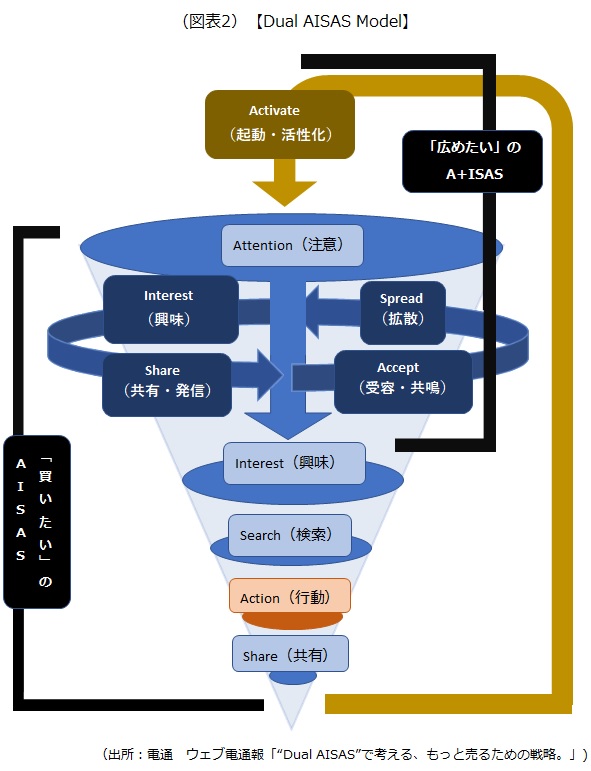

Z世代の消費傾向を最も分かりやすく分析できるのが、「Dual AISAS Model」(注)というフレームワークです。

(注)アタラ合同会社の有園雄一氏により考案され、電通プロモーション・デザイン局で有園氏とともに検討・改良を加えたもの

これまでの消費行動のモデルとされていたAISAS(Attention=注意、Interest=興味、Search=検索、Action=行動、Share=共有)をという消費行動だけでなく、Z世代にはAttentionを取り囲むコミュニケーションのループであるA+ISAS(Activate=起動・活性化、Interest=興味、Share=共有・発信、Accept=受容・共鳴、Spread=拡散)があります。

コミュニケーションのループの主軸は、InstagramやTwitterなどのSNSです。そのコミュニケーションのループに乗ることができた商品・サービスは、Z世代が必要になったときに、スムーズに購入されます。このループに乗っていくために最も効果的なのが「刺さる」ことであり、ループに乗り続けるために必要なことが、Z世代の世界観に共感され、商品・サービスの存在価値が認められ続けることなのです。このループに乗りさえすれば、Z世代自身の力で自然と拡散していくことが可能になります。

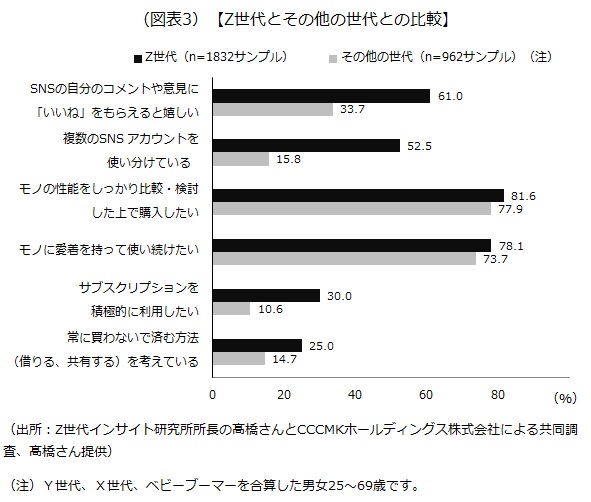

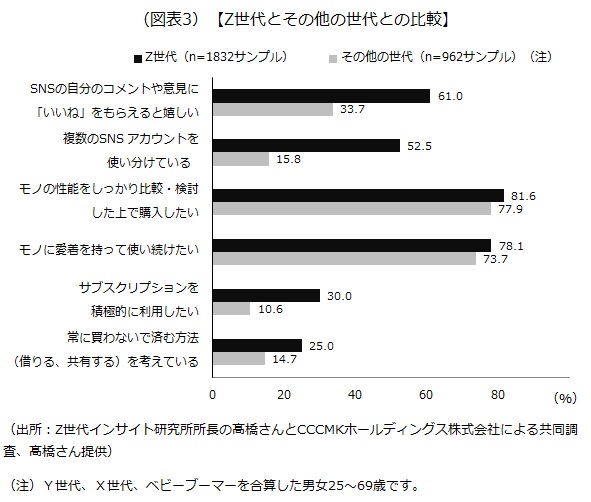

2)Z世代とその他の世代の比較データ

最後に、Z世代の価値観の特徴や消費に関する傾向をデータでお示しします。Z世代インサイト研究所所長の髙橋さんがCCCMKホールディングス株式会社と2022年11月に、Tカードを利用している会員に対して、インターネットを用いた量的調査の結果をご紹介します。有効回答数は2794サンプルです。

Z世代は多様性を認め合う一方で、自らが発信する意見を全ての人に許容してもらおうとしていないことが、複数のアカウントを使い分けるという行動となって表れているのではないかと推察されます。

また、Z世代はモノに対する愛着が他の世代と同じように強い半面、自分にとって必要なものは手に入れつつ、所有することにこだわらない消費志向も明らかになりました。

髙橋広行(たかはし ひろゆき)

エンリッションが運営するZ世代インサイト研究所所長。

同志社大学商学部教授、同大学院博士課程前期課程教授(兼任)博士(商学)、1級販売士/専門社会調査士、専門は「マーケティング」(特に、消費者行動やブランド論)。

主な著書:『持たない時代のマーケティング:サブスクとシェアリング・サービス』(同文舘出版、2022年)。『消費者視点の小売イノベーション:オムニ・チャネル時代の食品スーパー』(有斐閣、2018年)。『カテゴリーの役割と構造:ブランドとライフスタイルをつなぐもの』(関西学院大学出版会、2011年、日本商業学会および日本広告学会学会賞)。2021年度、日本マーケティング学会にてベストオーラルペーパー賞、2014年度、日本マーケティング学会にてヤングスカラー賞なども受賞。企業との共同研究だけにとどまらず、企業の顧問や専門家アドバイザー、京都市のさまざまな委員としても活動することで、現場や地域に役立つ研究を目指す。

以上(2023年6月作成)

pj70124

画像:FAMILY STOCK-Adobe Stock