書いてあること

- 主な読者:販路拡大や生産コスト削減などのために、海外展開を検討している経営者

- 課題:海外展開までの手順や具体的な手段や、検討に際しての相談先を知りたい

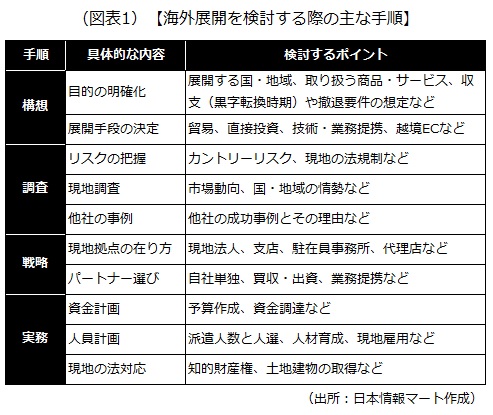

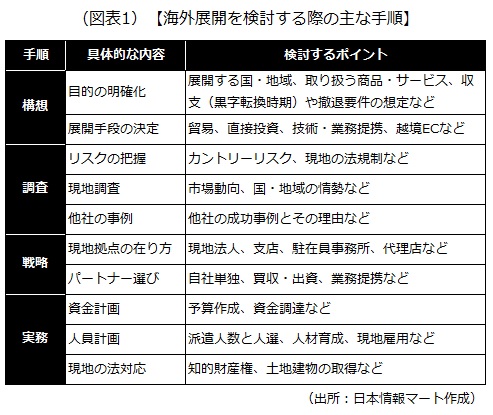

- 解決策:構想段階では、海外展開の目的を明確化することが最も重要。何のために、どんな商品・サービスを、どこに、どうやって展開するのかなどを決める

1 海外展開の検討は正しい手順と入念な計画が不可欠

人口減少などによって、日本国内の市場は長期的に縮小することが見込まれています。日本企業にとって、海外展開によって新興国などの市場や労働力を取り込むことは、企業の将来を左右する重要な戦略となります。

とはいえ、海外展開にはリスクがつきものです。正しい手順を踏んで十分な検討と入念な事前計画を立てなければ、「すぐに撤退、多大な損失」という結果になりかねません。

そこでこのシリーズでは、中小企業が海外展開を検討するための手順とポイント、検討する際の有益な参考情報を紹介します。

2 海外展開のための構想は「目的の明確化」から

海外展開を構想する際は、まず比較的低コストで相談できる「日本貿易振興機構(以下「ジェトロ」)」「中小企業基盤整備機構」などの公的機関を活用してみましょう。

その際、「海外進出を検討したいが有望な進出先や商品はないか」といったような漠然とした相談を持ち込んでも有効なアドバイスを得ることは難しいのです。最低でも「何のために」「何を(商品・サービスなど)」「どこに(海外展開先国)」は決めておく必要があります。

1)何のために海外展開するのか

企業として、自社の海外展開をどのように位置付けるのかを決めます。例えば、海外市場の開拓を目的とするならば、

- 海外市場への開拓は本当に必要か

- 国内市場にもう可能性を見いだせないのか

- 商品・サービスを見直すなど、市場を拡大する以外の戦略はないのか

など、別の視点から考えてみるのもよいでしょう。

また、生産コスト削減を目的として人件費が安価な国に海外展開するのであれば、現地の現在の賃金のみを考慮するのではなく、賃金の上昇率を調べ、事業が軌道に乗り始めたころには賃金が大幅に上昇している可能性がないかも含めて検討しましょう。

2)何を(商品・サービスなど)展開するのか

海外展開で、どんな取引をするのか決めます。例えば自社の商品・サービスを海外で販売する場合、国内では高い競争力を持つ商品・サービスであっても、海外市場では強力なライバルが存在したり、需要がなかったりすることがあります。反対に、国内では苦戦を強いられている商品・サービスが、海外市場では競争力を維持できたり、新たな需要を発掘できたりすることもあります。

また、海外から商品やサービスを調達する場合、価格面だけでなく、品質面やアフターサービス、安定的に仕入れることが可能かなどの面も含めて、国内調達との比較検討をする必要があります。

3)どこに(海外展開先国)展開するのか

世界のどこで事業展開したいのかを決めます。そのためには、何よりも情報収集が必要です。まずは国内にいながら収集可能な情報を分析することから始めましょう。収集する現地の情報は多岐にわたります。詳細は後述します。

4)いくら稼いで(収支)いつ黒字転換させるのか

大まかでよいので、収支に関する構想も練っておきましょう。海外展開によって、どれほどの売り上げをつくりたいのか、どれだけコストを削減したいのか、という収支見通しを立案します。海外展開では想定外のことが起こる可能性も少なくありませんので、収支見通しは厳しめに見ておくとよいでしょう。

初期投資額なども勘案して、いつまでに黒字転換させるのかを決めておくことも大切です。

5)撤退要件もあらかじめ決めておくべき

「始める前から失敗することは想定したくない」という気持ちも分かりますが、あらゆるリスクを考慮しておくことは、経営者としての責務です。

海外展開が構想通りにいかないことも想定して、「当初3年間の売り上げが計画の7割未満なら撤退する」「5年以内に黒字転換しなかったら撤退する」など、あらかじめ撤退要件を決めておくべきでしょう。損失をいたずらに拡大させることや社内のリソースの無駄遣いを防ぐだけでなく、海外展開に携わる社員などに対して必達条件を共有しておくといった意味もあります。

3 海外展開のさまざまな手段を検討する

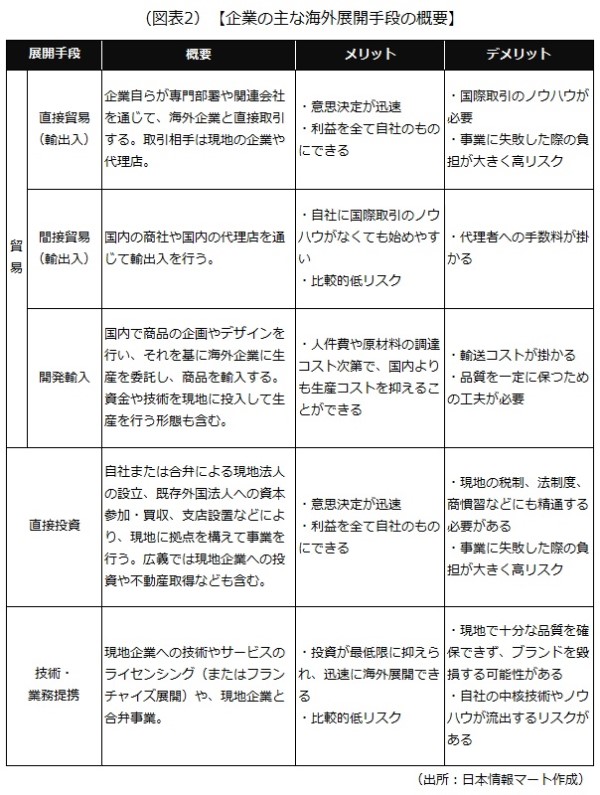

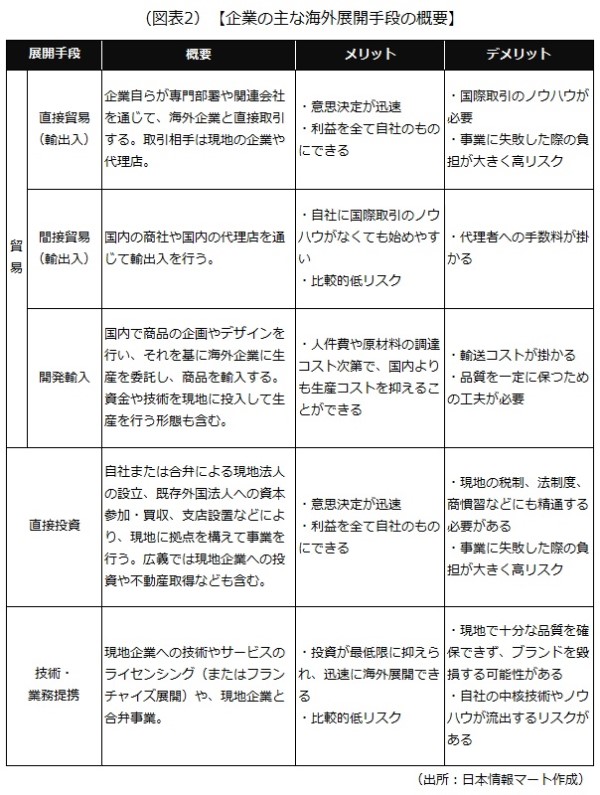

1)主な海外展開手段

一口に「海外展開」といっても、その手段はさまざまです。企業の主な海外展開手段の概要は次の通りです。

最も一般的な海外展開手段は「貿易」であり、「国産製品の輸出」「原材料・部品の輸入」などが挙げられます。最近では越境ECを通じた取引が多く活用されています。

「直接投資」は、投資先国に新たに法人を設立する、投資先国の既存の企業と株式取得・交換を通じて提携などパートナーシップを結ぶ、投資先国の既存の企業を買収するなどがあります。

「技術・業務提携」は、企業同士が資本の移動を伴わずに技術または業務において提携し、共同で事業を行います。技術の場合はライセンシング(産業財産権や著作権の有償使用許諾)、飲食業などの場合はフランチャイズ展開などがあります。

2)越境ECという選択肢

コロナ禍で注目が高まったのが、越境ECです。海外支店の開設などに比べ、越境ECは初期費用が少額で済むため中小企業でも始めやすく、仮に失敗したとしても撤退が比較的容易です。

1.ジェトロ主催の「JAPAN MALL事業」と「JAPAN STREET」

ジェトロが主催する「JAPAN MALL事業」および「JAPAN STREET」は、海外主要ECサイトとの取引を実現させるためのプラットフォームで、無料で商品を登録できます。

JAPAN MALL事業は、海外ECサイトのバイヤーに商品を紹介する事業です。原則として商品はECサイトのバイヤーが日本国内で円建て決済をして買い取るため、返品リスクがなく、複雑な輸出手続きが不要です。対象となる商品は食品・飲料、化粧品、日用品、生活雑貨などです。

2023年度からは有料サービスとして、商品ごとのプロモーションと、プロモーションデータのフィードバックを行う「プレミアムプラン」も提供しています。

JAPAN STREETは、ジェトロが招待した、限られた海外の有力バイヤーだけが閲覧できるオンラインカタログサイトです。取引は海外ECサイトが指定する方法や商社を通じて行うことになります。対象となる商品は食品や化粧品からファッション、玩具などの消費者向けから、精密機器、産業機械・部品、原料・素材、映像・音楽・ゲームなどのコンテンツなど、多岐にわたっています。

■ジェトロ「海外におけるEC販売プロジェクト」■

https://www.jetro.go.jp/services/japan_mall/

2.中小企業基盤整備機構「EC活用支援アドバイス」

中小企業基盤整備機構では、ECを通じて海外などの販路が拡大できるよう、アドバイスをしています。無料で何度でも相談でき、東京本部での対面での面談の他、オンラインでの面談も実施しています。

■中小企業基盤整備機構 ebiz「EC活用支援アドバイス」■

https://ec.smrj.go.jp/advice/

4 構想段階から相談ができる専門機関

最後に、海外展開を検討する際に、構想段階から相談や情報収集ができる代表的な専門機関を紹介します。

1)ジェトロ

ジェトロは国内外の拠点において、対日直接投資の促進、日本企業の海外展開支援、農林水産物・食品の輸出支援などを行っています。海外展開を検討している企業に対しては、貿易投資相談や海外ミニ調査サービス(有料)、国内外における展示会・商談会の開催および出展支援などのサービスを提供しています。

ウェブサイト「初めての海外進出」では、海外展開の目的別のチェックポイントを設定しています。検討時の参考にするとよいでしょう。

■ジェトロ「初めての海外進出」■

https://www.jetro.go.jp/theme/fdi/basic/

2)新輸出大国コンソーシアム

政府系機関、地域の金融機関や商工会議所など1123の支援機関(2023年4月7日時点)が幅広く参加し、海外展開を図る中堅・中小企業などに対して、海外展開の計画立案から実行・実現までを、専門家が支援します。

対象となる企業へワンストップの支援サービスを提供するため、全国に配置された「新輸出大国コンシェルジュ」が最適なサービスを紹介します。具体的な支援はジェトロが事務局機能を担っており、海外展開フェーズに応じて専門家がアドバイスを行います。また、個別課題に対するスポット支援として、海外展開戦略策定支援や、貿易実務・商談支援、基準・認証の取得に関する支援、法務や税務・会計、物流など、個別課題に対応する専門家による支援も行っています。

■ジェトロ「新輸出大国コンソーシアム」■

https://www.jetro.go.jp/consortium/

3)中小企業基盤整備機構

中小企業基盤整備機構では、海外展開を目指す中小企業を、初期の計画段階から進出後のフォローアップまで、幅広い支援メニューでサポートしています。これから海外展開を考え始める企業も含めて、海外展開に関する相談を受け付けており、専門家による「海外展開ハンズオン支援」を行っています。

また、国内の「展示会での出張アドバイス」「海外展開セミナー」なども開催しています。

■中小企業基盤整備機構「海外展開」■

https://www.smrj.go.jp/sme/overseas/

4)地方自治体や各地の中小企業支援機関

地方自治体や各地の中小企業支援センター、中小企業振興公社、商工会議所などでは、中小企業の海外展開を支援するために、「国際化支援室」「国際経済推進室」などの名称で専門部署を設置しています。

東京商工会議所では、初めて海外ビジネスに取り組む企業への相談を受け付けています。専門的なサポートが必要な場合は、登録している専門家が対応します。

■東京商工会議所「海外ビジネス相談」■

https://www.tokyo-cci.or.jp/soudan/globalsupport/

5)貿易アドバイザー協会(AIBA)

貿易アドバイザー協会(AIBA)は、貿易に関するコンサルティングなどを行う貿易アドバイザーによって運営されている団体です。

AIBAでは中小企業の海外展開支援や輸出・輸入事業などのコンサルティング、国内外法規制調査、市場調査などのサービスを提供しています。この他、無料相談として、AIBA会員(認定貿易アドバイザー)がコンシェルジュとして、海外ビジネスにおける課題をヒアリングし、解決に向けてアシストするサービスも行っています。相談内容の例の中には、海外進出に向けた事業の可能性の調査や、越境ECを始める際の指導に関するものもあります。

■貿易アドバイザー協会(AIBA)「無料相談トレード・コンシェルジュ」■

https://trade-advisers.com/service/trade-concierge

以上(2023年6月)

pj80098

画像:pixabay