書いてあること

- 主な読者:取締役や監査役の選任・離任などの予定がある経営者

- 課題:取締役や監査役の選任・離任などの手続きは複雑でよく分からない

- 解決策:基本は株主総会や取締役会の決議によって決まる

1 中小企業でも経営陣の見直しが進む?

中小企業で取締役や監査役が変更されるケースは少なく、

- 事業承継に向けた世代交代

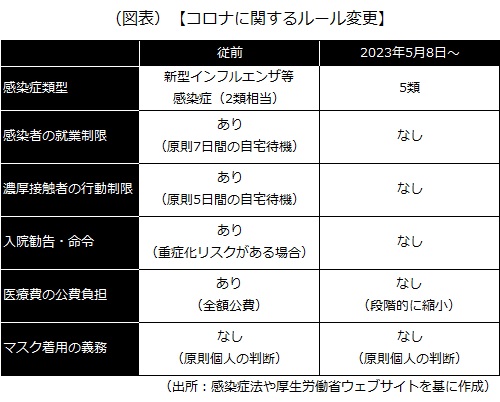

- コロナ禍で勝ち残るための体制整備

などに限られます。ただ、会社の経営陣の交代は重要なできごとであり、抜け漏れなく手続きを行いたいものです。

この記事で想定するのは、中小企業に多く見られる「非公開会社」で、機関設計は「取締役会・監査役設置会社」です。非公開会社とは、

全ての株式の譲渡について、会社の承認が必要となる旨を定款に定めている会社

のことです。

2 取締役の選任

1)取締役の選任

取締役は、株主総会の普通決議で選任されます。普通決議とは、

議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席(定足数)し、出席した株主の議決権の過半数の賛成(決議要件)による決議

です。定足数については、定款に定めることで議決権の1/3以上の割合に変更することができます。決議要件については定款に定めることで過半数を超える割合に変更することができます。

決議の後、

会社が「取締役委任契約」を申込み、選任された者が承諾すれば正式に取締役に就任

となります。

2)取締役の任期

取締役の任期は2年です。より正確には、

選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する株主総会の終結のときまで

となります。ただし、定款に定めれば10年まで伸長できます。また、定款または株主総会の普通決議によって短縮することもできます。

3)取締役の登記

取締役が就任を承諾した日から2週間以内に登記する必要があります。登記申請書の書き方や添付する本人確認証明書などは法務省のウェブサイトで確認できます。再任の場合も改めて登記が必要となります。

■法務省「商業・法人登記の申請書様式」■

http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/COMMERCE_11-1.html

4)取締役の欠格事由

会社法上の欠格事由は次の通りです。

- 法人

- 会社法、一般社団法人法、および会社法331条1項3号が定める金融商品取引法等の各種法令に定める罪を犯し、刑に処せられ、刑の執行を終え、または、刑の執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

- 2.に挙げた法律以外の法令に違反し、禁固以上の刑(禁固、懲役、死刑)に処せられ、その執行を終わるまで、または、その執行を受けることがなくなるまでの者(刑の執行猶予中の者は除く)

欠格事由に該当する場合、株主総会の選任決議は無効となります。また、在任中に欠格事由が生じたときは、直ちに取締役の地位を失います。

5)取締役の資格の加重

定款で定めれば、取締役の資格を加重できます。例えば、次のように取締役が株主でなければならない旨を定めることができます。

第●条(取締役の資格)

取締役は、当会社の株主の中から選任する。ただし、必要があるときは、株主以外の者から選任することを妨げない。

資格の加重は、各社の具体的事情に応じ、不合理なものでない限り認められると考えられています。なお、公開会社の場合は取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることはできません。

6)取締役の選任権限の特定

「種類株式」を発行している場合、特定の株主だけが取締役の選任決議に出席できるようにすることができます。種類株式とは、権利の内容が異なる2種類の株式のことです。具体的には、

「取締役選任権付種類株式」を種類発行している場合、取締役は、その種類株式を保有する種類株主が出席する種類株主総会の普通決議で選任

されます。つまり、一定の株主だけが取締役の選任に関わることができるということです。

3 取締役の離任

1)会社に承諾のない辞任

会社と取締役とは委任の関係にあり、

取締役は、いつでも委任契約を解除し、辞任する

ことができます。辞任について会社の承諾は不要で、意思表示が会社に到達したときに効力が発生します。

会社としては、承諾していない辞任を防ぎたいので、

他の取締役の合意や事前告知(6カ月前までの意思表示など)など、辞任を制限する旨の合意をさせる

ことがあります。とはいえ、こうした合意の効力については考えが分かれます。実際、「取締役を辞任するには取締役で構成される会の承認が必要」という特約を無効とした事例もあります。

なお、やむを得ない事由がある場合を除き、会社に不利な時期に辞任した取締役は、会社に対して損害賠償義務を負います。

2)取締役の解任

会社は、株主総会の普通決議で、いつでも取締役を解任できます。また、決議要件については、定款に定めて加重できます。例えば次のようにです。

第●条(取締役の解任)

取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の過半数を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う。

1.解任の訴え

取締役が職務執行に関して、不正行為または法令や定款に違反する重大な事実があるのに、株主総会で取締役解任議案が否決されてしまった場合、解任の訴えができます。具体的には、

総株主の議決権の100分の3以上を6カ月前から引き続き有する株主、または発行済み株式の総数の100分の3以上を6カ月前から引き続き有する株主が、株主総会の日より30日以内に、問題のある取締役の解任を裁判所に請求

します。裁判所が取締役の問題を認定すれば、解任の判決を言い渡します。

2.職務執行停止・職務代行者選任の仮処分

解任の訴えに対する裁判所の判決を待っていては、会社に重大な損害が生ずる恐れがある場合、職務執行停止・職務代行者選任の仮処分ができます。これは、現に会社の経営等に携わっている取締役につき、その職務執行を停止して、職務代行者を選任する仮の処分を申し立てることです。

3)取締役を解任した場合のリスク

正当な理由なく解任された取締役は、会社に損害賠償請求ができます。ここでいう「正当な理由」とは、職務遂行上の法令・定款違反行為、心身の故障、職務の著しい不適任といったものです。

また、取締役が会社に請求する損害賠償の「損害」とは、取締役を解任されなければ任期期間中に得られた利益の額です。分かりやすくいうと、任期満了日までの報酬相当額や役員退職金です。

4)補欠取締役で取締役の欠員に備える

取締役に欠員が生じた場合、会社は新しい取締役を選任しなければなりません。これをしないと、会社の現在の取締役は100万円以下の過料に処せられることがあります。

こうした事態に備える方法に、補欠取締役の選任があります。補欠取締役の選任決議の有効期間は、定款に別段の定めがある場合を除き、その決議の後に最初に開催する株主総会の開始までです。

また、民法の委任終了事由(取締役の死亡、破産手続開始決定、成年後見開始の審判)の発生、欠格事由の発生または解任により欠員が生じた場合、裁判所は、利害関係人の請求により、一時取締役の職務を行う者(「一時取締役」)を選任することができます。任期満了または辞任により退任した取締役に権利義務を認めるのが不適切な場合も同様です。

5)会社や取締役が破産した場合の地位

会社が破産しても取締役の地位は継続します。

一方、取締役が破産した場合、いったん辞任したと解されます。破産手続開始決定は、民法上の委任終了事由に該当するためです。ただし、すぐに株主総会の普通決議で同じ人を取締役として選任することができます。

4 代表取締役の選任・離任

1)代表取締役の選任

代表取締役の選任手続きは、取締役会の設置の有無によって異なります。取締役会設置会社の場合、

取締役会の決議によって1名以上の代表取締役を選定

しなければなりません。この場合、取締役が自らを代表取締役に推すことはできますが、これは問題ないとされています。業務執行決定への参加なので、特別利害関係には当たらないとされているからです。

なお、取締役会非設置会社の場合、別途、代表取締役を定める必要はありません。これは、各取締役が会社を代表するためです。ただ、任意に代表取締役を定めることは可能で、定款の定めに基づく取締役の互選か株主総会の普通決議等で決めることが一般的です。

2)代表取締役の離任

代表取締役の離任には、解任と解職があります。

- 解任:代表権と取締役の地位を失わせること。会社との委任関係は終了する

- 解職:代表権のみを失わせ、平取締役とすること。引き続き取締役の権限はある

解任の手続きは、前述した取締役の場合と同じです。

一方、解職の手続きは取締役会が設置されているか否かによって異なります。取締役会設置会社では、取締役会の決議によって解職します。この取締役会では、解職請求されている代表取締役は特別利害関係を有する取締役に該当するので、議長になったり、議決に加わったりすることはできないとされています。前述した選定の場合とは違う考え方です。

なお、取締役会非設置会社は、選任の際と同じ方法によって解職します。

3)代表取締役に欠員が生じた場合

代表取締役に欠員が生じた場合、任期満了または辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役が就任するまで代表取締役としての権利義務を有します。

また、死亡などにより代表取締役に欠員が生じ、新たに代表取締役を選任する間に仮の代表取締役を置く場合など、裁判所は必要があると認めるときは、利害関係人の申し立てにより、一時代表取締役を選任することができます。

5 監査役の選任・離任

1)監査役の選任

監査役とは、

取締役および会計参与の職務執行を監査する機関

であり、株主総会の普通決議で選任されます。

監査役がいる場合、取締役が株主総会に監査役選任議案を提出するには、監査役の同意が必要です。これは、監査役の地位を強化して、監査の公正を確保する趣旨です。監査役には株主総会における意見陳述権も認められています。

非公開会社は、監査役を株主に限定する旨を定款で定めることができます。監査役の欠格事由は取締役の欠格事由と同じです。注意が必要なのは、

監査役は、その会社や子会社の取締役・支配人その他の使用人、または、その子会社の会計参与・執行役を兼任できない

ことです。

2)監査役の任期

監査役の任期は4年です。より正確には、

選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する株主総会の終結の時まで

となります。ただし、定款に定めれば10年まで伸長できます。

なお、監査役を置く旨の定款の定めを廃止するなどといった特定の定款変更がされると、その効力が発生した時点で監査役の任期が満了します。

3)監査役の離任

監査役の離任は取締役と同じですが、解任は株主総会の特別決議によります。特別決議とは、

議決権を行使できる株主の議決権の過半数を有する株主が出席(定足数)し、出席した株主の議決権の3分の2以上の賛成(決議要件)による決議

です。

なお、監査役が正当な理由なく解任された場合の損害賠償請求は、取締役とおおむね同じです。また、監査役はいつでも辞任できますが、後任が決まらないまま欠員が生じた場合、辞任した監査役は、後任者が就任するまで監査役の権利を有し、義務を負います。

以上(2023年4月)

(監修 有村総合法律事務所 弁護士 小出雄輝)

pj60165

画像:Artur Szczybylo-shutterstock