令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症が、感染症法による2類相当から季節性インフルエンザと同様の「5類感染症」に引き下がりました。

厚生労働省が示した「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について」によると、新型コロナウイルスに感染した場合は、感染症法に基づき、行政が患者に対し、外出自粛を要請することはなくなり、外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に、個人の判断に委ねられることになりました。

Just another WordPress site

令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症が、感染症法による2類相当から季節性インフルエンザと同様の「5類感染症」に引き下がりました。

厚生労働省が示した「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付け変更後の療養期間の考え方等について」によると、新型コロナウイルスに感染した場合は、感染症法に基づき、行政が患者に対し、外出自粛を要請することはなくなり、外出を控えるかどうかは、季節性インフルエンザと同様に、個人の判断に委ねられることになりました。

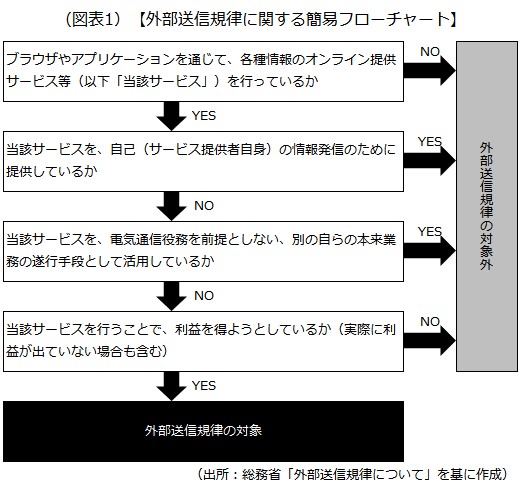

2023年6月16日に改正電気通信事業法が施行され、いわゆる「クッキー規制」が始まります。クッキー規制は、正確には「外部送信規律」と定義されるもので、

オンラインサービスの利用者に関する情報が外部の第三者に送信される場合、利用者がそのことを確認できるようにしなければならないというルール

を指します。対象となるのはウェブサイトの運営やアプリの提供をしている事業者で、「利用者に関する情報の内容」「送信先の名称」「利用目的」などの通知や公表が義務付けられます。

電気通信事業法の対象は大手通信会社というイメージがありますが、外部送信規律については幅広い事業者が対象となります。「ウチには関係ない」と、何も対応をしないでいると法令違反になってしまい、思わぬトラブルを招く恐れがあります。第2章で、

外部送信規律の対象となる事業者、事業者がやらなければならないこと

を紹介しているので、自社の事業などと照らし合わせながら確認しておきましょう。

なお、外部送信規律のことを、日本版の「クッキー規制」と呼ぶことがありますが、これは俗称です。実際にはクッキーを使っていなくても外部送信規律に引っかかることがあるので、注意してください。「そもそもクッキーって何?」という人は、第3章をご確認ください。

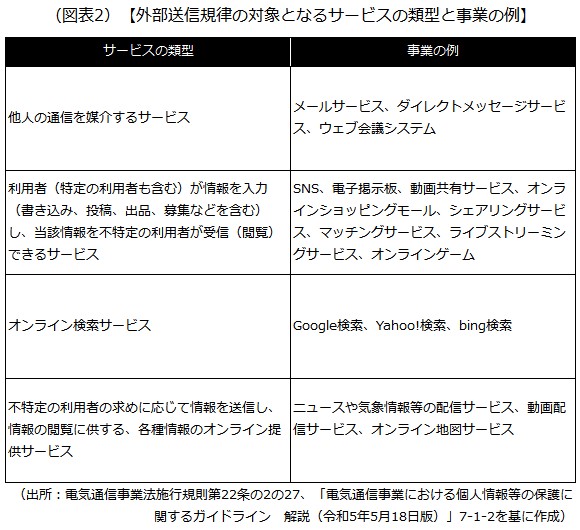

外部送信規律の対象となるのは、電気通信事業または第三号事業を営み、「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」を提供している事業者です。

簡単に言うと、

という意味です。

なお、「利用者の利益に及ぼす影響が少なくない電気通信役務」か否かは、サービスの性質で判断されるので、利用者が多いか少ないかは関係ありません。

具体的には次のようなサービスを提供している事業者が外部送信規律の対象です。

会社概要や自社の商品・サービスについて周知・宣伝するためだけにウェブサイトを運営している場合は、「電気通信事業」に該当せず、外部送信規律も適用されません。

自社運営で自社商品を扱うECサイトも対象外です。例えば、小売業者がウェブサイトを開設して商品販売を行う場合は、本来業務である小売業の遂行の手段として電気通信を用いているにすぎないからです。実店舗における商品販売を行っていない場合であっても、本来業務である小売業の遂行の手段として電気通信を用いているにすぎないことには変わりはないため、外部送信規律は適用されません。

一方、本来業務の遂行手段としての範囲を超えて、独立した事業としてオンラインサービスを提供している場合、外部送信規律の対象となり得るため留意が必要です。

自社が外部送信規律の対象事業者かどうか判断がつかない場合、弁護士などの専門家に相談しましょう。

外部送信規律の対象事業者は、原則として、次の1~3の事項を通知または公表(容易に知り得る状態に置く)しなければなりません。

通知する場合、

必要があります。

容易に知り得る状態に置く場合、

必要があります。

1~3の事項を通知または公表する際は、次のルールを守らなければなりません。

なお、「利用者が同意をしている情報」「事業者がオプトアウト措置(利用者が求めた場合に利用を停止する)を講じている場合で、利用者が措置の適用を求めていない情報」は、例外的に通知または公表の必要はありません。とはいえ、この「同意」や「オプトアウト」を行う場合も、1~3の事項を分かるようにしておく必要はあることに留意が必要です。

クッキー(cookie)とは、

ウェブサイトを開いたときにブラウザに保存される小さなファイル

のことです。あるウェブサイトを開くと、そのサイトのウェブサーバーがクッキーを発行し、利用者のブラウザに一定期間、クッキーが保存されます。次回以降、同じウェブサイトを開くと、ブラウザからウェブサーバーにクッキーが送信され、保存されていた情報が表示されます。

こうした仕組みは、普段、利用者にはほとんど意識されることはありませんが、例えば、ネットショッピングで商品を買い物かごに入れたままブラウザを閉じ、しばらくしてから再びそのサイトを開いたとき、買い物かごに商品が入ったままなのはクッキーが残っていたからです。

クッキーは、利用者の行動を追跡しデータを収集するためにも利用されています。ウェブサイトを開くと、自分の好みに合いそうな商品を勧められたり、検索したことと関連する広告が表示されたりするのもクッキーのせいです。

こうしたクッキーを利用した「ターゲティング広告」などについては、便利な半面、得体の知れない気持ち悪さを感じる人が多いのも事実です。クッキーによるデータ収集が個人のプライバシーの侵害につながる懸念が高まり、無秩序なクッキーの利用を規制する動きが広がりつつあります。

日本では、2022年4月に個人情報保護法が改正され、クッキーで得た個人関連情報を第三者に提供し、個人を識別する情報とひもづける際は利用者本人の同意が必要になりました。

そして、2023年6月に電気通信事業法が改正され、「外部送信規律」が設けられました。

同意管理プラットフォーム(Consent Management Platform:CMP)とは、ウェブサイトの運営者が、利用者のクッキーを取得する際に同意を得るためのツールです。拒否された場合はクッキー取得を制御します。次のようなツールが挙げられます。

以上(2023年6月)

(監修 みらい総合法律事務所 弁護士 田畠宏一)

pj60247

画像:Svetlana-Adobe Stock

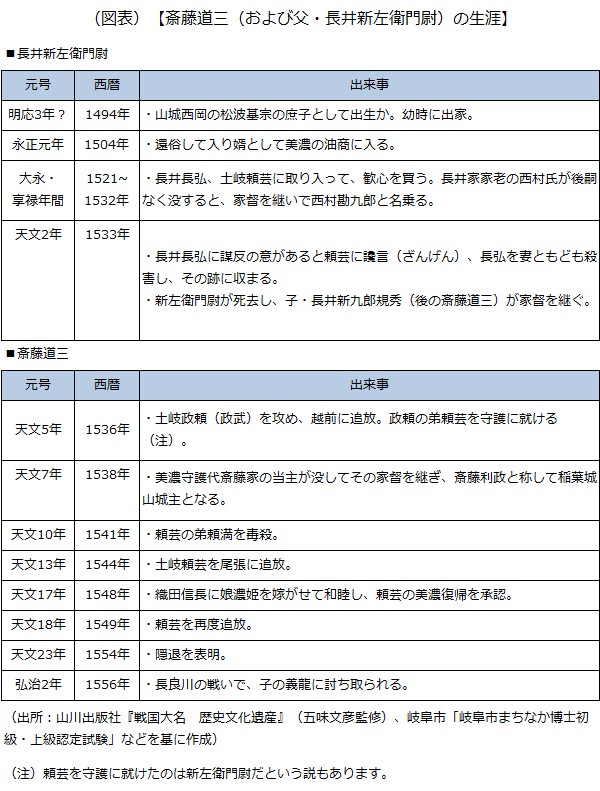

「権謀術数(他人を巧みに欺く策略)」に長け、仕えた主君を次々に倒してのし上がったといわれる斎藤道三。かつては、油売りから大名へと、道三が一代で上り詰めたと考えられていましたが、近年の研究では父・長井新左衛門尉と親子二代をかけて国盗りを成し遂げたことが分かってきました。

道三は、したたかに相手の懐に入り込み、自身の才能と非道な謀略でのし上がりました。しかし、道三は自分の息子によって殺されるという非業な最期を遂げました。

道三にまつわるエピソードには諸説ありますが、この記事では代表的なものを紹介します。

道三の父・新左衛門尉は、幼い頃に京都の妙覚寺に預けられましたが、成長すると還俗し、油売りの家に入り婿として入りました。

当時の油売りは、諸国を自由に往来できるため情報収集がしやすく、野心的で優秀な人が集ったそうです。中でも新左衛門尉は、高くかざした柄杓から一文銭の穴を通して油を注ぐなど、大道芸じみたパフォーマンスで人気を得たといわれています。

その後、新左衛門尉は、美濃守護家土岐氏の家老・長井長弘と知り合い、その長弘を通じて土岐頼芸に引き合わせられました。そして、頼芸に気に入られた新左衛門尉は、長井家の家老に引き立てられていきます。

新左衛門尉が長弘と出会った経緯は分かっていませんが、恐らく偶然もあったでしょう。運を引き込み、チャンスをものにするには、日ごろからチャンスを狙い、人の心をつかみ続ける才覚が必要です。さまざまな情報を集め、人の懐に入り込む新左衛門尉のしたたかさは、油売り時代の経験によって鍛えられたのではないでしょうか。

新左衛門尉と道三の親子が「美濃のマムシ」と呼ばれるようになったのは、主君を押しのけ、その地位を略奪する冷徹さがゆえんです。新左衛門尉は、自分と頼芸を引き合わせた長弘が謀反を企てていると頼芸に讒言(ざんげん)し、長弘を妻と一緒に殺害しました。

しかし、同年新左衛門尉は亡くなってしまいます。跡を継いだ道三は、頼芸の兄・政頼を追放して頼芸を守護大名の地位に就けますが、結局は頼芸も美濃から追放してしまいます。

すると、政頼が頼った越前の朝倉氏、頼芸が頼った尾張の織田氏(信長の父)らが2度にわたって美濃を進攻しました。家督争いで弱体化した美濃なら倒せると思ったのかもしれませんが、道三は難攻不落の稲葉山城でもって、これを退けます。

その後、道三は娘・帰蝶(濃姫)を信長に嫁がせ、同盟を結んで美濃の支配を安定させます。それをきっかけに信長に出会った道三は、当時「うつけ者」といわれていた信長の類いまれな才能を見抜いたといわれています。

戦国時代は目上の者を引きずり降ろしたり、親子や兄弟で争ったりすることありましたが、それでも周囲の反感を買うことは避けられません。道三はそうした中でも実力で敵を退け、上り詰めていきました。

しかし、そんな道三も、最終的には自分の息子に殺されることになります。道三は嫡男・義龍を冷遇していました。義龍の母はもともとは頼芸の妾であり、義龍の本当の父親は頼芸であるという噂があったことが、確執の原因ともいわれます。

そうした確執を収拾するため、道三は一旦隠退することにします。しかし、家督を義龍に譲った後も、道三は義龍を排除して、別の息子に跡を継がせようと画策しました。そうした道三の動きを察知した義龍は、2人の弟を殺害し、最終的には長良川の戦いで道三をも討ちました。周囲からの恨みを買っていた道三に味方するものは少なく、この戦いの義龍の戦力は道三の7倍近かったといわれます(明智光秀は道三側として戦ったといわれています)。

敵から領土と家臣を守り、大名家を存続させるためには、身内同士の結束は不可欠です。自分の主君を裏切って成り上がった道三には、息子たちに結束を固めるよう促すのは難しかったのかもしれません。

【参考】

山川出版社「戦国大名 歴史文化遺産」(五味文彦監修)

成美堂出版「戦国の合戦と武将の絵事典」(高橋伸幸(著)、小和田哲男(監修))

以上(2023年5月更新)

pj96901

画像:Akio Mukunoki-Adobe Stock

画像:いらすとや

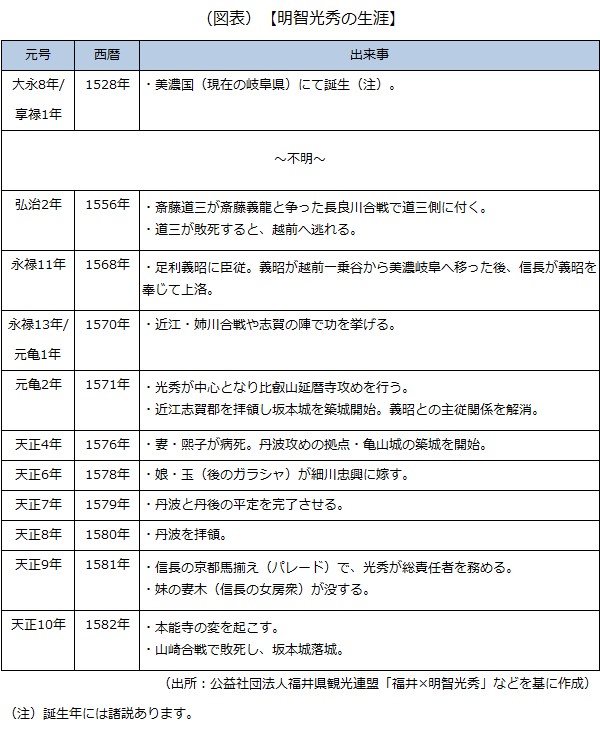

光秀といえば、自分を重臣に取り立ててくれた織田信長を本能寺で自害させた「裏切り者」として有名です。さらに、その本能寺の変からたった11日後の山崎合戦で豊臣秀吉に敗れた「三日天下」でも知られています。

こうしたマイナスイメージの多い光秀ですが、実は光秀の人生は謎が多く、生誕年や父親の名前、そして信長を裏切った動機などはほとんど分かっていません。近年研究が進められており、後世にできた創作と実在した光秀とは違う一面が少なくないようです。

光秀にまつわるエピソードには諸説ありますが、この記事では代表的なものを紹介します。

光秀の歴史的な資料は、その多くが本能寺の変や山崎合戦に関するもので、1568年に足利義昭(室町幕府・最後の将軍)に臣従した以前のことはほとんど分かっていません。

1528年生まれといわれていますが、これも光秀が亡くなってから100年以上後に書かれた伝記「明智軍記」が基になっています。「明智軍記」は歴史書というよりは物語であり、信ぴょう性が疑問視されていますが、他に信頼できる資料がないことなどから、現在でも通説として定着しています。

これに対し、最近は光秀の誕生年は1516年だとする、新たな説が出てきています。ただし、細川忠興に嫁いだ娘の玉(ガラシャ)が1563年生まれと、47歳のときの子どもとなることや、信長よりも20歳も年上になることなどから、現在も1528年生まれ説が有力のようです。

信長の苛烈さを象徴して語られることの多い「比叡山焼き討ち」。司馬遼太郎「国盗り物語」などの影響で、光秀は比叡山焼き討ちに反対したイメージが強いかもしれませんが、実際は光秀が中心となって攻め落としたようです。その功績を認めて、信長は光秀に比叡山延暦寺の遺領を与え、自分の城を築くことも許可しています。この時期の光秀は、共に信長に仕えた秀吉よりも信長の信頼を得ていたともいわれています。

では、光秀は「裏切り者」のイメージ通り、非情な人物だったのかというと、一概にそうともいえません。領内となった比叡山延暦寺に対し、穏便な対応をしたという伝承や、光秀が治めた京都・福知山の地では善政を敷いた領主として慕われていたという伝承が現代にも残っています。

光秀のイメージを決定付けている「本能寺の変」にも謎が残されています。信長を討った理由が分かっていないのです。

信長のパワハラに対する「怨恨説」、下克上をして天下統一を企てた「天下取り野望説」、朝廷の高官に唆された「朝廷黒幕説」など、さまざまな説がありますが、極秘で進められた計画のためか、資料がほとんど残っていません。

これらの中で、近年有力になりつつあるのは「長宗我部元親関与説」です。これは、光秀の重臣・斎藤利三の妹が嫁いだ長宗我部元親の四国全土の所領を信長が認めると約束したものの心変わりをしたため、元親が光秀に信長を討たせたという説です。

歴史の真実を知るのは難しいことですが、光秀は秀吉とライバル関係にあったこともあり、「勝者の歴史」から切り落とされた部分もあるかもしれません。光秀がどういう思いで主人である信長を討ったのか、手掛かりになる資料が発見されることが望まれます。

【参考】

以上(2023年5月)

pj96900

画像:Hick-Adobe Stock

画像:いらすとや

皆さん、日々の仕事は順調ですか。仕事を順調に進めるためには、上司や同僚・部下との協力が必要不可欠です。もし、何かうまくいかないことがあれば、そういう人たちからアドバイスを受けることです。具体的な解決策を教えてくれるかもしれませんし、叱咤(しった)激励されるかもしれません。

本日は皆さんに、「家に諌(いさ)むる子あればその家必ず正し」という言葉を紹介します。

これは、中国の思想家・孔子(こうし)の教えに基づいた「孝経(こうきょう)」という書物にある故事成語です。読んで字のごとく、家に過ちを指摘する子供がいればその家は正しい方向に向かう、という意味です。

ここで、「家」を「会社」、「子」を「社員」と読み替えてみましょう。「会社に諌(いさ)むる社員あればその会社必ず正し」となります。この言葉はビジネスの場においても、大きな意味を持っています。

仕事をする上で、怠慢による失敗、社会的な倫理規範に反する行為、明らかな不正な行為があれば、会社の信用は失墜し、お客様、お取引先、また、ほかの社員に大きな迷惑を掛けてしまいます。また、皆さんが、自らが意図的に行わなくても、知らず知らずのうちに、不正や過ちを犯してしまうことがあるかもしれません。不正や過ちではなくても、仕事を進める上での手順や方法が明らかに間違っていることもあるでしょう。

このような場合、間違いに気付かないままでいると、業務に混乱が生じ、ひいては大きな損失につながる恐れがあります。

同僚や部下からの諌言(かんげん)は耳が痛いかもしれません。しかし、一人で「自己流」のやり方だけで仕事をしていると、どこかで知らず知らずのうちに過ちを犯してしまう可能性があります。

もう一つ、忘れないでもらいたいことがあります。ここで言う諌(いさ)むる社員は皆さん全員ですし、その対象となる社員も皆さん全員です。

皆さんは同僚や部下に対して諫言(かんげん)をすることは容易にできるでしょう。しかし、上司に対して諌言(かんげん)するのはとても勇気がいることですが、それでもお願いします。

ただし、部下の皆さんが上司に諌言(かんげん)するときは、言い方に注意を払い丁寧な言葉で意見を述べてください。そうしないと、上司が機嫌を損ねて、部下の皆さんの意見を聞く耳すら持たなくなるかもしれません。こうなると、部下の皆さんの勇気が無駄になります。

私としては、上司の皆さんには大きな度量で、諌言(かんげん)してくれる部下の心情と意見をしっかりと受け止めてほしいと思っています。それが会社のためになるのです。

互いに諌(いさ)め合い、そして人の諌言(かんげん)には真摯に耳を傾ける姿勢を持ちましょう。私にも諌言(かんげん)でかまいませんので、遠慮なく意見してください。

以上(2023年5月)

pj16515

画像:Mariko Mitsuda

経理に課題を抱える会社には共通点があります。それは、「経理負債」を抱えていることです。「経理負債」とは、

経理部門が通常通り業務を行うことを妨害する蓄積された課題

のことです。例えば、月次決算で手間がかかると思いながらも、毎月、同じやり方で作業を続けていませんか。変えなければと頭では分かっていても、時間がない、または具体的な方法が思いつかないなどの理由から足踏みし続けてしまう。その結果、複雑な手順から生じるミスが減らず、経理負債が蓄積されていくのです。

経理負債は、以前話題になった「睡眠負債」によく似ています。毎日の不足分が少しずつたまった結果、健康を害するほどの影響が出てしまう。私たちの健康も、会社の経理業務も、ため込まないことが重要です。

では、いったんたまってしまった経理負債をどうしたらいいのでしょうか。解決に必要なのは、気合と根性ではありません。

時間と方法の具体的なアイデアこそが必要

です。日ごろ、会社の経理の人と接していると、「非効率なやり方をしているので、時間がない」とよく言われます。しかし、私は逆だと考えています。多くの場合、時間がないから非効率なままなのです。もちろん、大きく変えるための取り組みにはたくさんの時間が必要なため、始めは小さな改善しかできないものです。それでも、とにかく小さな改善を積み重ねて時間を捻出し続けることで、大きな改善に取り組めるようになるのです。

経理管理職にとっての最優先課題は経理負債の解消だと私は強く感じます。

経理負債があると、ミスしたり時間がかかったりという経理にとってはよくない事態を招きます。これでは、「決算の早期化」や「正確性の向上」といった経理部門でよく挙げられる目標を達成することはできません。

さらに、長時間労働になりがちで、体調不良になったり、成長実感が得られない作業に追い立てられてモチベーションが下がったりするメンバーも出てきます。

経理業務自体に関する前者は「コト」のはなしであり、一緒に働くメンバーに関する後者は「ヒト」のはなしです。経理負債は、このように、「コト」と「ヒト」の両面に悪影響を及ぼす、諸悪の根源といえるでしょう。

従来、経理の課題は、「コト」に関する問題が注目されてきました。しかし、最近では、在宅勤務など新しい働き方の普及や、人的資本に関する情報開示の広がりから大手企業を中心に人材育成に熱心に取り組むようになっています。もちろん、この話は経理に限ることではありません。

ましてや人手不足が深刻化する中、従業員が会社を選べる時代に変わったことを心に留めておく必要があります。特に経理職は、他の職種に比べて、ポータブルスキル(会社を問わず活用できるスキルのこと)の色合いが濃いため、今いるメンバーが来年も一緒に働いてくれる保証はどこにもありません。

脅かすような話をしてしまいましたが、ヒトの側面での取り組みを少しだけ紹介しておきます。私の印象では、経理人材は「職人気質」の人が多く、これまであまり人材育成に注力する人が多くなかったように思います。まずは気負わず簡単なことから始めましょう。

例えば、経理管理職は、経営者や役員に呼ばれて、緊急の打ち合わせが入り、当初予定していたメンバーとの打ち合わせに出られなくなった場合どうしますか。

このようなときは、役員との打ち合わせが終わったらすぐにメンバーとの打ち合わせを再設定するようにしてください。近年流行りの1 on 1など、少人数で行う個人的な内容の場合には特にです。このようなメンバーとのやり取りは、緊急ではないものの、現場レベルでの重要な事案が多く、後から気付いたときには手遅れになりかねません。また、小さな行動でも、「大事にされている」という印象を確実に与えることができます。

また、メンバーからは、管理職の皆さんに質問や相談したいのに、「話しかけづらい」という声をよく聞きます。これは私が管理職だった頃もそうで、メンバーから言われて反省したこともありました。言い訳ではありませんが、経理部門は自分でも会計処理を検討するようなプレイングマネージャーが多く、デスクに居るときは作業に時間がとられがちです。また、在宅勤務の場合は、相手の状況が分かりづらいことも拍車を掛けているのかもしれません。そこで、デスクにいる際はなるべく暇な雰囲気を出したり、自分の作業はメンバーが出社する前の朝の時間帯に行ったりすることも手です。さらに、共有カレンダーに作業予定も入れている場合には、作業とイベント(会議)を区分して表示し、メンバーには作業の時間帯はいつでも話しかけていいなど、ルールを明確にして伝えておくのも役に立ちます。

これらは近年話題の「心理的安全性」、つまり従業員が自分は受け入れられていると感じ、安心して発言したり業務を行えたりする状態を生み出すことにもつながります。実際に私が見聞きする中では、残念ながらこの程度のことができていない経理部が大半の印象です。忙しいから仕方がない側面もありますが、前述のとおりメンバーが辞めてしまい生産性が下がっては、経理負債が解消されるどころか、さらに積み上がってしまいます。悪循環に陥らないためには、負担が少ない方法で、ヒトの側面をカバーすることが必須なのです。

このような理由から、本連載では、コトとヒトの両面を扱います。これまで、ヒトの側面というのは、経理の分野ではあまり注目されなかったため、違和感を覚える人もいるかもしれません。

でも、考えてみてください。もし皆さんが、メンバーのひとりから明日突然辞めると言われたら、業務への影響を真っ先に心配するのではないでしょうか。いくらAI時代の到来といっても、コトとヒトは切っても切り離せないのです。

ここまでの話で、管理職の仕事がとても広範囲であることを改めて実感したと思います。しかし、経理管理職にはおおきなやりがいがあります。実際に、私は管理職になったときに、スタッフ時代と比べて色々なことが容易に進むようになり、感動したことを覚えています。

例えば、業務の削減や改善を行うことは、管理職であれば難しくありません。やり方を変えた場合のリスクがとれるのは管理職だからこそですし、そもそも経験と立場があるからこそ事前に十分な検討ができます。また、他部門の調整も管理職の力が生かしやすい場面です。肩書などの属性によって対応を変えるタイプの人もいます。そういう相手と対峙するときに、管理職という肩書は、経理部を代表して他部門を動かすことができる力の源泉にもなるのです。

これらの力があるからこそ、管理職は、経理負債の解消の主役として機能でき、ひいては経理部を変えることができるのです。「経理の仕事はAIにとって変わられる」といわれて久しいですが、主にスタッフクラスが行っている業務の話です。日々高度な判断やコミュニケーション、人材育成を担っている経理管理職ご自身については、直接の脅威ではないはずです。

本連載が、やりがいあるこの経理管理職という仕事を体系立てて整理したり、実務に生かせるヒントを得たりする機会になれば幸いです。

以上(2023年5月)

(執筆 管理会計ラボ株式会社 代表取締役・公認会計士 梅澤真由美)

pj35150

画像:Kittiphan-shutterstock

本文です

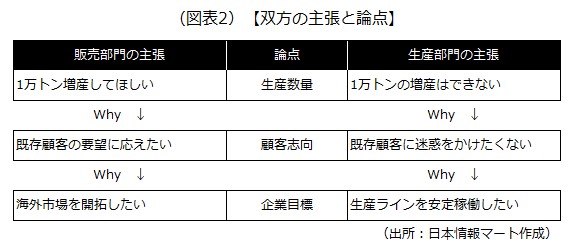

ビジネスは利害の異なる人が意見調整しながら進めるものですが、これは社外に限ったことではありません。例えば、製造業が生産/販売計画のズレを補正する「製販調整会議」(以下「会議」)では、社内の関係者の利害が次のように衝突します。

このようなとき、単純なパワーバランスで決まったり、なれ合い(交互に主張を通す)で決まったりするようでは駄目でしょう。かといって、調整が子供のけんかのように対決になるのも論外です。経営者は、

社員がきちんと交渉術を身に付け、会社にとって好ましいと信じる方向に進むために議論してほしい

と考えるでしょう。

そこでこの記事では、鉄鋼メーカーA社の会議を例に、交渉術を使って組織を同じ方向に導く方法を紹介します。社員教育の一環としてご活用ください。

鉄鋼メーカーA社は、国内外に鋼材を販売しています。国内向けが中心ですが、ここ数年は低迷しており、海外市場のさらなる開拓が必須となっています。ただし、海外市場は大量受注が見込めるものの単価は安く、生産ラインの安定稼働によるコストコントロールが課題です。

そのような折、販売部門が海外の顧客から新規受注を獲得しようとしています。なにやら、「海外のコンテナメーカーが、ステンレス製コンテナの製造工場を新設するため、ステンレスの取引量をこれまでの2万トンから3万トンに引き上げたい」というのです。

今回、販売部門が持ち込んだのは計画外の1万トンです。販売部門にとっては大手柄になる可能性があるビッグディール。一方、生産部門は計画外の生産によるリスクを何とか回避しようとします。すると、次のように両部門の主張は衝突します。

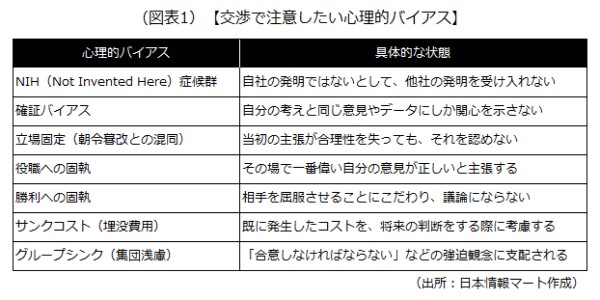

同じ事象に遭遇しても、個人の心理的な状態によって捉え方は異なります。例えば、次のようなシーンの場合、瞬時にどのような印象を抱きますか?

例えば、「アラスカの住民に冷蔵庫が売れるわけがない」と瞬時に判断することを、心理学では「フレーミング」(枠付け)と呼びます。フレーミングには、所属する組織の文化や個人の経験が強く影響しており、これを完全に排除することはできません。先の鉄鋼メーカーA社の会議で、販売部門長と生産部門長が双方とも「いつもの」という言葉を使っていたことに気付きましたでしょうか。これが典型的なフレーミングで、お互いが相手に対して固定化されたイメージを持っている証拠です。

フレーミングは誰にでもあります。相手が「こちらの考えを理解しない」と腹を立てるのではなく、少しでも多く売りたい販売部門と、常に生産ラインを安定稼働させたい生産部門とでは、常識が違うことを認識する努力が必要です。

その上で、フレーミングから抜け出す「リフレーミング」(再枠付け)を試みます。その方法には「人や場所を変える」「第三者に同席してもらう」などがあります。「相手が知らない情報を提供し、気付きを与える」こともビジネスでは有効です。

先のアラスカの例では、「アラスカの住民は、食品を解凍する時間と手間を嫌っている。冷凍のニーズはないが、『食品を適温に保つ箱』のニーズは高い」といった情報を提供し、冷蔵庫の売り方の気付きを与えるのです。

フレーミングの他にも心理的バイアスは数多くあるので、一覧にまとめます。フレーミングと同様にこれらを完全に排除することはできませんが、少なくとも「双方に心理的なバイアスがある」ことを知るだけでも効果があります。

交渉を「駆け引き」だと思っている人がいます。駆け引きとは、もともと「戦争における兵隊の押し引き」という意味ですから、交渉は相手との勝負ということになります。しかし、これでは片方が得をすると、もう一方は損をすることになります。例えば、販売部門が担当役員などを巻き込んで、無理やり1万トンの増産を生産部門に受けさせれば、生産ラインは混乱しますし、遺恨となります。

そうならないように心理的バイアスを軽減し、人と問題を切り離した上で状況を整理します。そうすると、表面的な主張は激しく対立しても、根本的なところで大切にしていることは一致しているケースがよくあります。例えば、次のようにです。

上図のような整理ができると、交渉の突破口が見えてきます。販売部門は「海外市場の開拓」、生産部門は「生産ラインの安定」を重視しており、このポイントを満たす合意案を考えることが、「Win-Win(ウィンウィン)」の関係構築です。

相手が本当に望んでいることは、相手が譲れないことともいえます。これを知らないままでWin-Winを目指せば、表面的な妥協を繰り返すことになりかねません。この辺りの違いを次章で確認していきましょう。

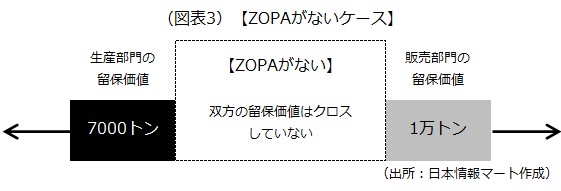

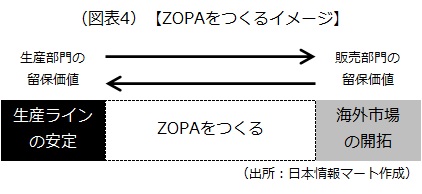

交渉は駆け引きではありませんが、良い人同士の譲り合いでもありません。合意のために自分の要求レベルを下げ続ける人もいますが、これでは交渉をする意味がありません。そこで登場するのが、交渉で必ず押さえることの1つ目、「留保価値」です。

留保価値とは、

「それ以下の条件では合意しない」という交渉の最低ライン

です。例えば、販売部門が1万トンにこだわれば、1万トンが留保価値となります。一方、生産部門はどんなに頑張っても7000トンしか増産できなければ、これが留保価値となります。

交渉で必ず押さえることの2つ目が、「ZOPA(ゾーパ:Zone of Possible Agreement)」です。

ZOPAとは、

双方の留保価値の間、つまり交渉余地

です。「交渉の余地はあるのか?」とのフレーズをよく聞きますが、これは「双方の留保価値はクロスしているのか」と同義です。

先の例で言えば、販売部門の留保価値が1万トン、生産部門の留保価値が7000トンの場合、次のような関係になります。「絶対に1万トンが必要だ」と販売部門が主張したとしても、「ない袖は振れない」と生産部門が主張する状態では、ZOPAがつくれません。

これが、相手が本当に望んでいることを知らずに、表面的な妥協を繰り返すというありがちなパターンです。しかし、双方が本当に望んでいることは、販売部門は「海外市場の開拓」、生産部門は「生産ラインの安定」です。これを図にすると次のようになります。

販売部門が持ち込んだ案件で、顧客が「3カ月後に3万トン(もともとの2万トンと新たな1万トン)を納品できないなら他社に切り替える」と要求してきているとしたら、何とか1万トンを確保しないと「海外市場の開拓」が達成できません。

一方、生産部門は7000トンならば確保できると言っているので、残りの3000トンをどのように調達するのかを双方で検討することになります。その際に大切なことは、生産ラインの安定を損ねないことです。

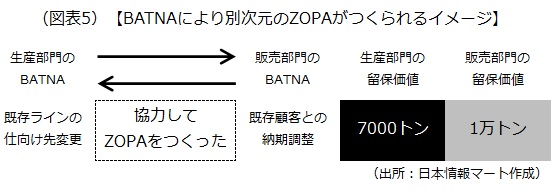

交渉で必ず押さえることの3つ目が、「BATNA(バトナ:Best Alternative to Negotiated Agreement)」です。

BATNAとは、

足元の交渉が決裂した場合、次に取るべき最も好ましい代替案

です。

当初、販売部門が想定していたのは1万トンの「増産」です。しかし、生産部門が増産できるのは7000トンまでなので、増産以外の方法で3000トンを確保するBATNA(最善の代替案)を検討する必要があります。

どのような代替案が考えられるでしょうか。例えば、顧客にお願いして納期を延ばしてもらう、協力会社の生産ラインを借りる、別の既存顧客にお願いして納期を遅らせ、その分の生産能力を割り当てるなどの方法が考えられます。これらの中で最善のもの、つまりBATNAを決定します。対外的な交渉だと当事者がそれぞれのBATNAを持ちますが、社内の会議では、双方が本当に望んでいることの共有を前提に、協力して1つのBATNAを決められる強みがあります。

仮に、別の既存顧客にお願いして納期を遅らせ、その分の生産能力を割り当てる方法を選択した場合のイメージは次の通りです。表面的に妥協しただけではほぼ導き出せないZOPAがつくられたことが分かります。

BATNAについて1つ補足をします。BATNAとは、事前に具体的に想定するものです。「A社が駄目なら“別の会社”に売る」の別の会社は、BATNAではありません。「A社が駄目なら“B社”に売る。ニーズもリサーチ済み」といったレベルのB社がBATNAです。

なぜ、社内では事業部門や役職者同士の意地の張り合いのような衝突が起きるのか。その理由の1つは、当事者が表面的なやり取りに終始してしまうからです。改善するには、本当に望んでいることを知るための訓練をしなければなりません。

会議は、そうした訓練をするための貴重な場です。会議では必要な資料が全てそろい、双方の本音も知ることができます。対外的な交渉ではあり得ません。そこで「衝突、確認、合意」のプロセスを繰り返すことで、社員の交渉力は確実に高まるでしょう。

以上(2023年5月)

pj70013

画像:pexels

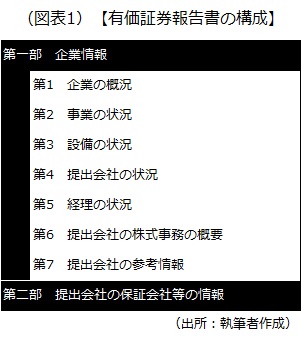

有価証券報告書は、金融商品取引法に基づいて公開されるもので、投資家の判断材料として企業情報や決算書類などが開示されます。有価証券報告書は、決算日後3カ月以内(3月末決算の企業の場合は、6月末日まで)に開示され、企業のウェブサイトやEDINETに公開されます。

2023年3月期決算からは、

サステナビリティ(持続可能性)や人的資本(人材の多様性を含む)に関する情報

などの開示も義務付けられることになりました。サステナビリティや人的資本についての取組状況を開示するということは、

その企業が環境問題に対してどう取り組むのか、人材をどのように育成するかといった姿勢が問われる

ことになります。有価証券報告書を使った業界分析や競合分析をしていく際には、それを踏まえる必要があります。

有価証券報告書の構成は図表1の通りです。

この記事では、ビジネスで活用できる有価証券報告書「第一部 企業情報」の「第1 企業の概況」~「第5 経理の状況」で記載されている内容のポイントを解説します。

なお、有価証券報告書と似た資料に「決算短信」があります。決算短信は、法律ではなく証券取引所の要請に基づいて作成されます。簡単にいうと、

です。速報である決算短信は、決算日から45日以内と有価証券報告書よりも早いタイミングで開示されます。その分、決算短信は有価証券報告書よりも情報量が少なく、数値の正確性も低くなります。あくまでもスピード重視ということです。

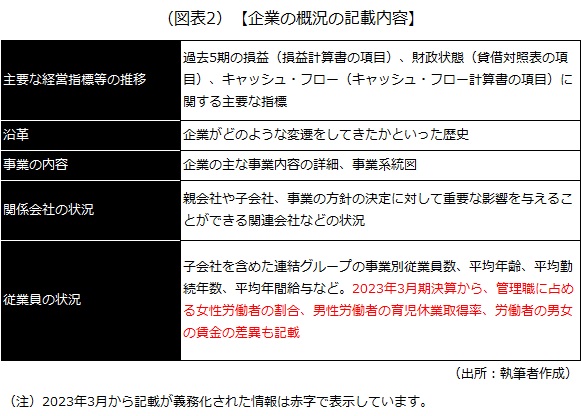

企業の概況では、

主要な経営指標等の推移、沿革、事業の内容、関係会社の状況、従業員の状況

といった、基本情報が記載されています。企業の概況から、企業の主な事業内容や実績、規模、従業員の状況などが読み取れます。

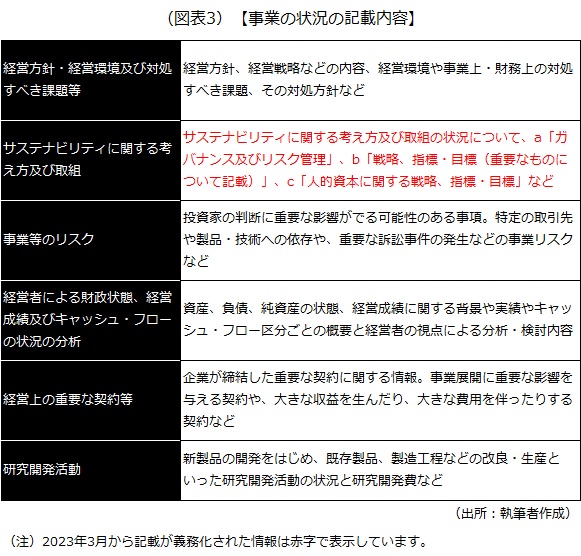

事業の状況には、

経営方針・経営環境及び対処すべき課題等、サステナビリティに関する考え方及び取組、事業等のリスク、経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析、経営上の重要な契約等、研究開発活動

が記載されています。事業の状況から、企業の経営状況や今後の事業方針、リスクや問題点などが読み取れます。

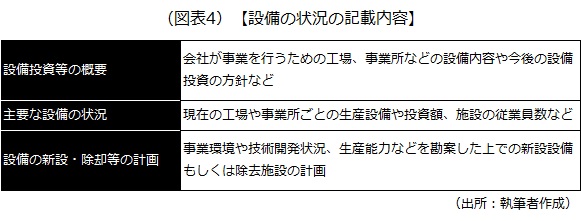

設備の状況には、

設備投資等の概要、主要な設備の状況、設備の新設・除却等の計画

が記載されています。設備と聞くと、製造業が思い浮かびますが、IT企業などにおけるソフトウエア投資も含まれます。設備の状況から、この企業がどのような分野に重きを置いているのかが読み取れます。

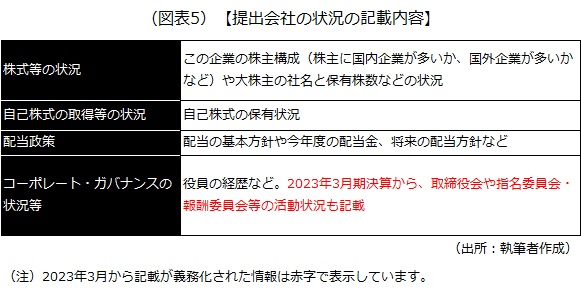

提出会社の状況では、

株式等の状況、自己株式の取得等の状況、配当政策、コーポレート・ガバナンスの状況等

が記載されています。「提出会社の状況」から、企業の株主構成(株主に国内企業が多いか、国外企業が多いかなど)や、その企業の意思決定に与える影響度の大きい株主が読み取れます。

投資家が投資を検討する際の情報としては重宝しますが、一般的なビジネスシーンではあまり活用されないかもしれません。

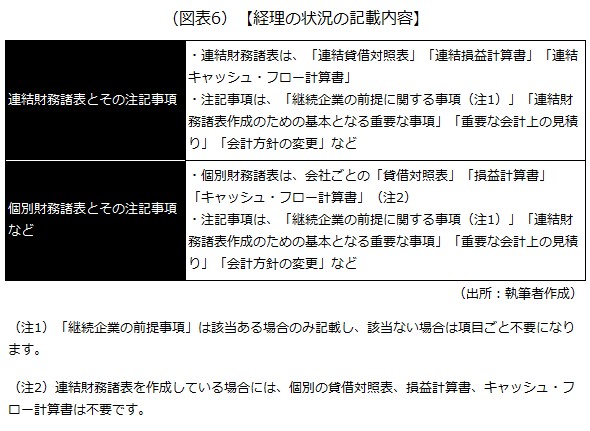

経理の状況では、

連結財務諸表とその注記事項(子会社等のない会社においては作成されません)、個別財務諸表とその注記事項など

が記載されています。「経理の状況」は財務情報の肝となる章で、企業の財務状況や業績に関する情報が読み取れます。

連結財務諸表は、子会社なども含めた企業グループの財務諸表で、企業の実態を知る上では個別財務諸表よりも重要視されています。例えば、「企業の概況-主要な経営指標等の推移」からざっくりとした変化を読み取り、詳細をそれぞれの連結財務諸表から分析することができます。なお、この記事では、連結財務諸表および個別財務諸表の見方についての詳細な説明は割愛します。

連結(個別)貸借対照表からは、企業グループ(企業)の財政状態が分かり、

企業に十分な資金があるか、過大な借金を抱えていないかなど、財務的な健全性などを確認する

ことができます。

連結(個別)損益計算書からは、企業グループ(企業)の経営成績が分かり、

売上高、営業利益、経常利益、当期純利益などの指標から、特に前期と比べて当期に増加したか、減少したかなど、財務的な成長性などを確認する

ことができます。

連結(個別)損益計算書上は黒字の企業グループ(企業)であっても、資金収支はマイナスで資金繰りが厳しい場合もあるので、連結(個別)キャッシュ・フロー計算書から、

企業グループ(企業)の資金収入、資金支出を把握し、企業グループ(企業)の実態を読み取る

必要があります。

また、連結(個別)財務諸表等に関する注記が充実している点は、有価証券報告書の特徴の1つです。会計になじみのない人にはハードルが高いかもしれませんが、連結(個別)財務諸表についてより詳細な内容を知りたい場合は、注記を読むことで非常に詳細な情報を得ることができます。

財務会計を勉強し自信がついたら注記を読んでみてください。もし、書いてある意味が分からない項目があれば、その項目に関する分野を勉強すると知識が豊富になっていきます。

財務諸表を読む際のポイントは、

前期との比較で見ること(改善しているか否か)、同業他社との比較で見ること(業種によって財務諸表の数値の意味がかなり異なります)

です。

以上(2023年5月)

(監修 税理士法人AKJパートナーズ 公認会計士 仁田順哉)

pj35078

画像:pixabay

ストレスチェック制度とは、

社員がストレスに関する所定の質問に答える「ストレスチェック」、高ストレス者(ストレスの高い社員)に対する「医師による面接指導」などの一連の取り組み

です。社員数が常時50人以上の会社は、労働安全衛生法に基づいて、このストレスチェック制度を年1回以上実施する義務があります(未実施は50万円以下の罰金)。

問題は、ストレスチェック制度自体は実施しているものの、

ストレスチェックの結果から職場のストレス傾向を把握し改善に役立てる「集団分析」

をおろそかにしている会社が少なくないことです。集団分析の実施は努力義務で、未実施でも罰則はないのですが、「ストレスチェック制度を実施して終わり」にしてしまうと、「職場にどのような問題があって、社員がストレスを感じているのか」があいまいになってしまいます。「分析は何だか手間がかかりそう……」と思う人もいるでしょうが、ご安心ください。実は

集団分析は、特定のツールを使えば誰でも簡単に実施できる

のです。この記事では、ストレスチェック制度が法制化された当初から、各社の制度実施のサポートや職場改善コンサルティングに取り組んできた産業医が、集団分析の方法や、集団分析を踏まえた職場改善のポイントを紹介します。

ストレスチェックは通常、厚生労働省推奨の「職業性ストレス簡易調査票(57項目版)」で実施します。この57項目版では、「心身のストレス反応」「仕事のストレス要因」「周囲のサポート」の3つのカテゴリの質問に答えることで、「社員が何に、どの程度ストレスを感じているのか」が分かります。

紙の調査票を社員に配って回答させてもよいですが、時間や手間を考えるのであれば、

社員が「高ストレス者か否か」を自動で判定してくれるストレスチェックシステムを使って、PCやスマホ上でストレスチェックを受検させる

のがよいでしょう。外部のストレスチェック委託業者に依頼すれば、ストレスチェックの実施に加え、集団分析などもワンストップで行えます。また、厚生労働省でも無料で使える実施プログラムを提供しています(下記URLからダウンロード可能)。

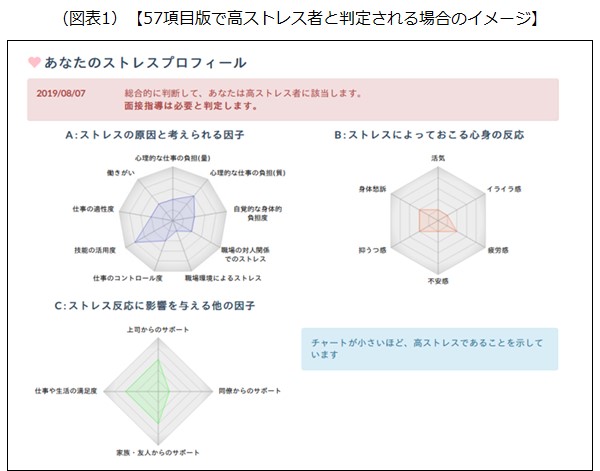

ストレスチェックシステムによって細かい仕様は異なりますが、例えば、図表1は、57項目版で高ストレス者と判定される場合のイメージです。レーダーが小さく中心に近いほど、ストレスの状況が悪いことを表します。

図表1の場合、A:「職場環境によるストレス」が特に高く、B:「活気がない、イライラする」などのストレス反応があり、C:「同僚からのサポート」が不十分であることが分かります。

ストレスチェックは57項目版の調査票で実施するのが基本ですが、実は厚生労働省から、より詳細な「80項目版」が公表されています。80項目版では、

社員が感じる自身の役割の明確さ、成長の機会、職場の一体感などのポジティブな側面に関する質問(23項目)

が追加されていて、社員のストレスだけでなく、会社に対する満足度も知ることができます。つまり、会社が改善すべき課題だけでなく、伸ばすべき強みも分かるということです。

なお、厚生労働省の実施プログラムでは、80項目版のストレスチェックは実施できないので、興味がある場合、ストレスチェック委託業者を活用するのがよいでしょう。

ストレスチェックの結果は社員個人ごとに作成されますが、集団分析では個人の結果を部や課など一定の集団ごとに分析して、職場のストレス傾向をつかみます。

通常、集団分析では厚生労働省推奨の「仕事のストレス判定図」を使用します。これは、ストレスチェックの個人結果を集団ごとに測定し、その集団の社員がメンタルヘルス不調などになるリスク(健康リスク)を判定する分析ツールです。判定図は男女別に用意されています。

集団分析の流れは、次の通りです。

一見複雑そうですが、前述した実施プログラムを使えば、1.から5.のプロセスは全て、プログラムが自動でやってくれます。なお、集団の人数が10人を下回ると個人が特定される恐れがあるため、その場合は集団の分け方などを工夫しましょう。

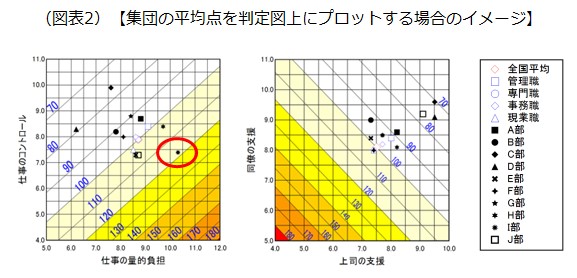

図表2は、集団の平均点を判定図上にプロットする場合のイメージです。集団が全国平均(◇)から遠く色の濃いエリアに近いほど、ストレスの状況が良くないことを表します。

例えば、図表2の赤丸で囲んだ部署(I部)は、仕事の量的負担が大きい上に、仕事のコントロールも利きにくい状況にあり、健康リスクが他の部署よりも高いため、優先的に職場改善に取り組む必要があります。

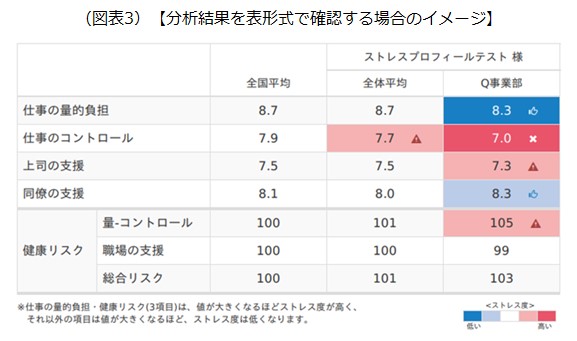

なお、多くのストレスチェックシステムは、図表3のように判定図の内容を表形式でも示してくれるので、「判定図は何だか分かりにくい」という場合はそちらを確認しましょう。

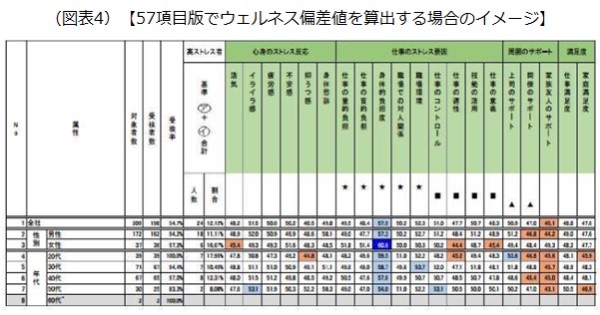

ストレスチェック委託業者によっては、分析結果の算出方法を独自に工夫しているケースもあります。例えば、フェアワーク(東京都中央区)では、ストレスチェックの結果を性別・年代別に集計し、全国平均と比較した「ウェルネス偏差値」を算出しています。

図表4は、57項目版でウェルネス偏差値を算出する場合のイメージです。青は全国平均と比較して良好、赤は注意が必要という意味です。

例えば、性別に注目した場合、女性は「身体的負担度」は良好ですが、「仕事の適性」や「仕事の意義」に関するストレスが高く、「活気がない」ことが分かります。もしかしたら、会社が働き方改革で時短などを図ったものの、それが行き過ぎて「もっとバリバリ働きたい」という女性がやりがいを失ってしまっているのかもしれません。

また、年代に注目した場合、20代は「仕事の適性」に関するストレスが高く、「抑うつ感」があるようです。同僚や家族友人のサポートもあまり受けられず、1人で「今の仕事は自分に合っているのだろうか」と悩んでいる人が多いのかもしれません。

集団分析の結果が得られたら、その結果をもとに職場改善に取り組みましょう。ここでは、厚生労働省が運営するウェブサイト「こころの耳」を基に、集団分析でよく見られるストレス傾向のタイプを3つ取り上げ、改善策などを紹介します。

1人での作業が多いため、個人の裁量は高い半面、業務量が多くなってしまっているタイプの職場です。上司や同僚は、お互いの仕事内容や量を把握できていません。

【改善策】

【改善事例】(運輸業、社員数80人)

この会社では、長距離の運送業務が入ると、社員が休憩を取得しそびれることがあり、解決のため、休憩の取得が困難な場合に理由書の提出を求める仕組みを作りました。理由書の提出を義務付けることで、かえって社員の「休憩を取得しよう」という意識が高まり、逆に業務上どうしても休憩の取得が難しい社員を洗い出すことができるようになりました。

上司の決裁を得てからでないと次の仕事に移れない、チームで動いていて個人で意思決定しにくいなどで、仕事のコントロールがしにくいタイプの職場です。上司や同僚も主張が強い場合、ますます仕事が進みにくくなり、ストレスがたまります。

【改善策】

【改善事例】(消防設備業、社員数90人)

この会社では、多くの社員がチームメンバーと24時間共に過ごすストレスと、災害現場の過酷な状況で業務を行うストレスの両方を抱えており、解決のため、社内の相談窓口として総務課人事係を置きました。総務課人事係では、社員全員に対して定期的な面談を行うようにしており、メンタルヘルス不調のリスクがある社員などを早期に発見できるようになりました。

業務量、裁量は問題ないものの、上司からのフィードバックなどがあまり受けられないため、承認欲求が満たされず、業務を続けていくモチベーションが低下しているタイプの職場です。

【改善策】

【改善事例】(金融業、社員数90人)

この会社では、社員の仕事に対するフィードバックが十分でなく、解決のため、新サービスや業務改善に関する「提案制度」を設けました。提案は記名式で、社内に設置されたポストに投函する仕組みです。提案された内容は月に1回、役員会で検討され、提案の内容が採用でも不採用でも必ず回答を付けて社内に公開し、現場の声が社内全体に届く環境を整えています。

集団分析はツールを活用することで、簡単に実施することができます。しかも、その分析結果には、職場改善のための貴重なヒントが隠されています。職場改善は一朝一夕で達成されるものではありませんが、まずは「課題を明確にし、改善に着手する」ということが最初の一歩です。ストレスチェックと集団分析を活用し、社員がいきいきと働ける会社を目指しましょう。

以上(2023年5月)

(執筆 株式会社フェアワーク 吉田健一)

https://fairwork.jp/fair-lead/

pj00676

画像:琢也 栂-Adobe Stock