年間1000人以上の経営者と会い、人と人とのご縁をつなぐ代表世話人杉浦佳浩氏。ベンチャーやユニークな中小企業の目利きである杉浦氏が今回紹介するのは、佐々木 満秀(ささき みつひで)さん(株式会社ジンジブ 代表取締役)です。

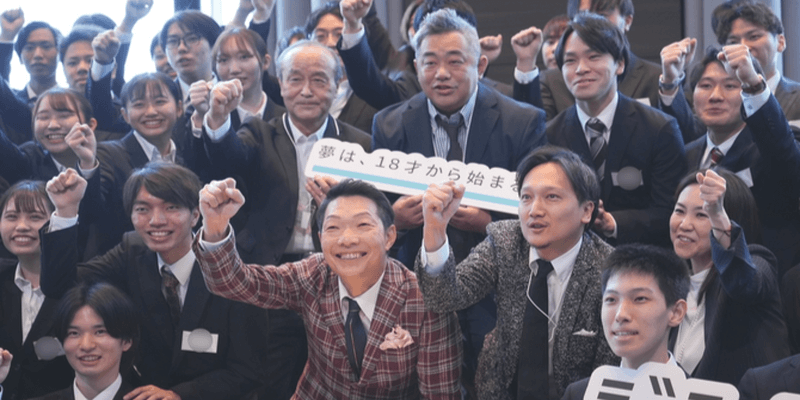

「夢は、18才から始まる。」

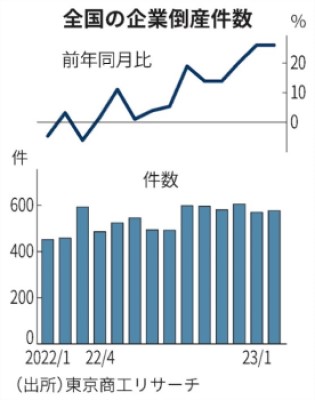

このスローガンを掲げ、佐々木さんが率いるジンジブでは、高校生の就職(高卒採用)を支援しています。今まで世の中にありそうでなかった、しかも、社会的な意義がかなりある高卒採用の支援。実際に、地銀や信金などの地域金融機関が、取引先企業に紹介したいサービスとして大いに注目していて、3年で50行以上の提携を実現しています。この短期間で50行の提携はすごいこと、地域の企業からどれだけニーズがあるかが伺えます(2023年3月28日ニュースリリース)。

なんとこの佐々木さん、帝国データバンクで評点75点というものすごい数値を叩き出したこともあります。そんな超優良事業を手放し、自己資金をつぎ込んでまで立ち上げた「高卒採用支援 ジンジブ」。何かもう並々ならぬ心意気、覚悟を感じます。この記事では、全国の中小企業から見ても新たな「人財」発掘の可能性を秘めたジンジブのサービス内容と、立ち上げた佐々木さんが込めた思いをご紹介していきます。

●ジンジブのニュースリリースはこちら

全国で高卒採用から定着育成まで、企業の人事をサポートするジンジブ、都銀・地銀・信金・証券会社との提携が3年で累計50行超まで拡大

1 高卒採用の可能性を広げる「ジンジブ」

まずご紹介したいのが、ジンジブのとても印象的なウェブサイトです。高校生がまっすぐ未来を見つめ、新しい一歩を踏み出そうとしている感じが伝わってきます。

ジンジブが支援している高卒採用は、大卒採用と違って、「学生が自分で探すのではなく学校斡旋が一般的」「一定期間は1人1社しか応募できない」という状況です。これでは、どうしても就職した後、ミスマッチから辞めるケースが出てきます。しかも、佐々木さん曰く、高卒採用のこの状況は佐々木さんが高卒当時の37年前から変わってないそうで、まるで時が止まっているようです……。

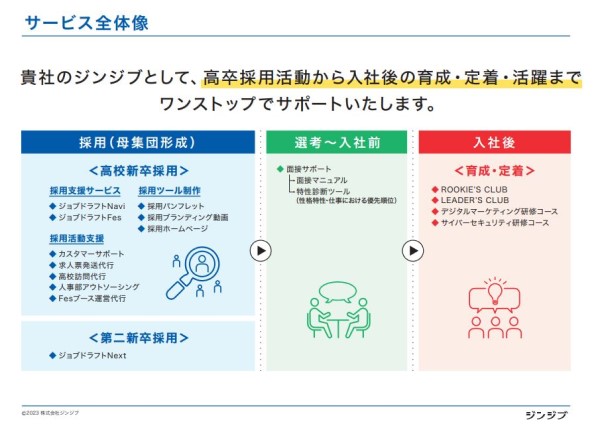

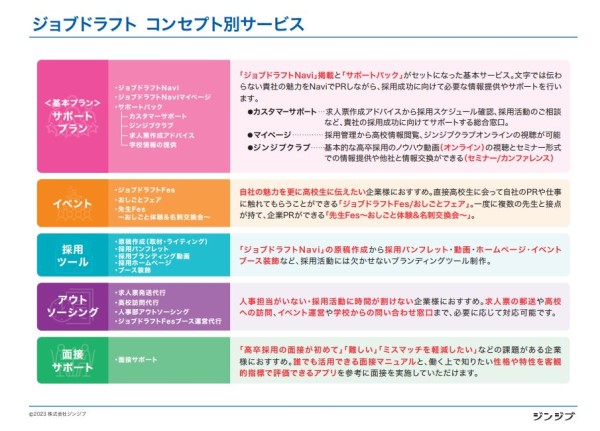

そこで、ジンジブでは、高卒採用を根本的に変えようと、次の2つを事業の柱としています。大卒採用では世の中的に一般的になっていることを、高卒採用でも一般的にしていこうという感じかもしれません。

- ジョブドラフトNavi(ナビ):高校生の就活情報サイト

- ジョブドラフトFes(フェス):合同企業説明会

また、他にも、高校生の就活支援につながる「教育」面でのサポート事業「ジョブドラフトCareer」や、高校生の第二新卒や既卒者などを支援する「ジョブドラフトNext」も行っています。「教育」の面では、例えば、高校生に対してデジタルマーケティングの基礎を教える研修などがあります。これは、今、どの中小企業でも足りないと言われるDX人材の育成につながると思います!

一方、第二新卒や既卒者などを支援する「ジョブドラフトNext」もとても大切な事業と感じます。佐々木さんは、「高卒の新卒採用のうち、3年で約40%が辞めてしまう。さらにそのうちの3分の1は、次の就職が決まらずニート・フリーターになってしまう」と教えてくれました。衝撃です。「ジョブドラフトNext」では高校生の第二新卒や既卒者の就活もサポートします。まさに、

高校生が就職するときも転職するときも頼れる存在、ジンジブ

といえるでしょう。

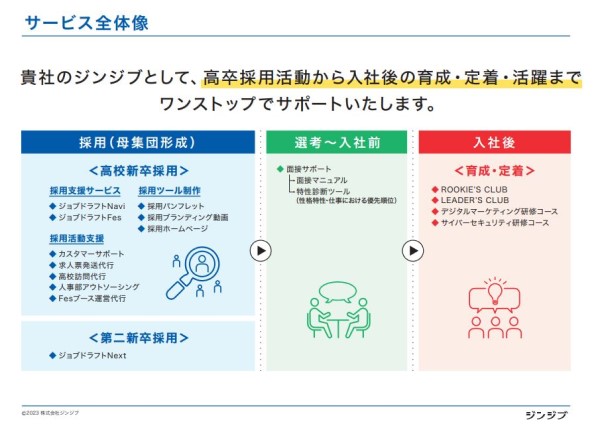

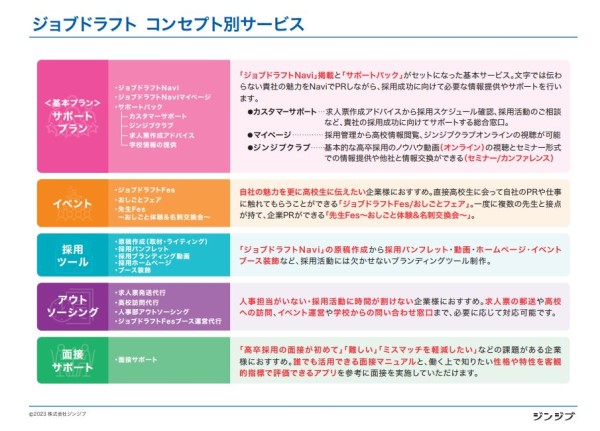

ジンジブのサービスの例はこちらです。

ジンジブが高卒採用で実現しようとしていることは、社会的な意義は高いものの、簡単にではありません。国や行政、主要な経済団体などが関わっており、変えるのはとてもとても難しい。それでも、佐々木さんは「ジンジブが考えている世界観を実現する」と、とても固い決意で取り組んでいます。

佐々木さんがこのように高卒採用に心血を注ぐようになったのは、佐々木さんのこれまでの思いや歩みが関係していました。次章からは、その思いや歩みを振り返ってみましょう。

2 高卒採用に賭ける「強い強い思い」

そもそも佐々木さんが、高卒採用支援に注力した原点は、

二極化がますます鮮明になっていく世の中に危機感を抱いたこと

だといいます。

生まれ育った国や地域、職業、学歴などによる二極化がますます進んでいく世界。二極化の中でも、言葉を選ばずに言えば、一般的に見て「強くないほう」にあたる人たちを支援したい。都会と地方ならば地方を。大卒よりも高卒の就職・採用を応援したい。そんな思いがあったそうです。

高卒採用の支援をしたいと思った佐々木さん、一緒に仕事をする経営幹部に相談してみますが、「マーケットはゼロ。無理」と大反対されてしまいます。しかも、国や行政と戦うなんて無謀だとも言われます。しかし佐々木さんはこう考えます。

「リクルートなどは大手企業だからこそできなかったのではないか。われわれのようなベンチャー企業だからこそできるのでは」

そうして佐々木さんは、そこに自らの果たすべき社会的意義があると奮起します。佐々木さんの思いは、高卒者にだけフォーカスしているのではありません。ひいては、思いは中小企業、日本の「これから」に至ります。

「高校生を応援したいのはもちろんですが、それでけでなく、中小企業を応援したいという気持ちが大きくあります。なぜなら、このままだと、大卒人材は大企業に食われて、中小企業はますます人を採れなくなっていきますから。

学歴で仕事のできる・できないが決まるわけではありません。学歴採用の落とし穴がきっとあります。知識や学歴はAIにとって替わられます。『賢い人=仕事ができる』という状況ではすでになくなってきています。

例えば、いわゆるブルーカラーと呼ばれる建設業などでは高卒採用者が活躍しています。AIにはできない、人でなければできない仕事こそ、高卒人材を活用していくことが望まれるのではないでしょうか」

こうしたことを考えている佐々木さん。色々な思いがあると語った高卒採用に関して、佐々木さんが発した次の一言が、すべてを表現しているような気がします。佐々木さんは、こう思ったそうです。

「絶対、やらなあかん」

3 黒字事業を手放し人生を賭してまで実現した高卒採用支援事業

1)高卒で就職。営業のおもしろさを知るも、病気や離婚、倒産を経験

ここで、佐々木さんのこれまでの歩みを振り返ってみましょう。とても紆余曲折あったとのこと、お話を伺っていると、さまざまな出来事があり、何人分かの人生を歩んでいるかのような印象を受けます。

佐々木さんは大阪で生まれ育ちました。借金問題により、高校時代は、大阪府立の高校であるにもかかわらず、京都の親戚の家から1時間半かけて通学していました。京都から大阪の高校に通学していたので、学校が紹介してくれる就職先がなかったそうです。

そこで、当時いわゆる「ガテン系求人情報誌」といわれた就職情報誌で高卒の新卒者向け求人を探した佐々木さん。その後、ダンプカーやトラックの運転手としてガンガン稼ぎまくろうとしていた矢先、23才の若さで大きな病と離婚という出来事に直面します。

そうした中、採用してくれた不動産会社において、入社からわずか2カ月で、佐々木さんはトップセールスを記録します。2カ月目で! かなりすごい実績ですが、これについて佐々木さんは「きっと18才からハタチくらいまでナンパばかりしていたからですよ」と。おそらく佐々木さんの、人の話をよく聞く、相手の懐にフッと入り込む、一生懸命に相手のことを考える、人に好かれる、といった感じが、その頃からあったのだと思います。

こうして営業のおもしろさに目覚めていった佐々木さん。その後、営業の実力を買われてベンチャー企業(営業会社)に転職します。その企業で常務取締役にまでなりますが、バブル崩壊や内部の問題などから、その企業が倒産してしまいます。まだ20代の若さで佐々木さんは、残務処理も含め、倒産の壮絶さを体験することになります。社員100名の行末について面倒を見たり、連鎖倒産する会社もあったり……。当時は、社員の給料が優先で、役員の自分は借金という生活だったそうです。

このときの経験から、「借金しない経営」を決意した佐々木さんでした。

2)無借金・黒字・人に迷惑をかけない経営にこだわった10年間

常務取締役をやっていたベンチャー企業が倒産した後、今から25年前(1998年)、佐々木さんは30才のときに携帯電話の販売促進に特化したプロモーションを手がける企業を創業します。倒産の経験から、とにかく「借金をせず、赤字を出さずに、人に迷惑をかけない経営」を目指した佐々木さんは、実際に無借金の黒字経営を10年間続けました。

それが奏功して、そのプロモーションの企業は、今から13年前に中小企業部門で帝国データバンクによる評点で75点、見事1位を獲得しました。「75点」、このような高得点は、他に聞いたことがありません!

こうして10年間突っ走ってきた佐々木さん、確かにお金は手に入りましたが、ご両親が病気になったり、40代に入った佐々木さん自身が精神的に弱ってしまったりという状況になったそうです。

自分の人生をどうするかを考え、当時、創業した企業を十数億円で買うという声もあり、企業譲渡してリタイアすることも考えたといいます。

3年間悩んだ末に、やがて45歳になり、心身の健康を取り戻した佐々木さん。これまでを振り返って、

「ガッチガチに硬い経営。儲かるが、楽しくない経営だった」

と感じたそうです。

社長である自分が、脇目も振らず、24時間365日、寝ずに働いて勉強している。そうすると、そのそばにいる役員も社員も疲弊していく。これを痛感した佐々木さんは、こう思いました。

「本当に楽しい経営、社員のためになる経営をしたい」

そこから「無借金経営へのこだわりをやめよう」「硬いだけの経営をやめよう」「無名な会社では意味がない(社員にとっても)」と考えるに至り、

「社会的に意義のある会社、知名度のある会社になっていこう、社会のためになる会社にしよう」

と決意したのでした。

うまく伝えきれませんが、佐々木さんのお話を聞いていて、これまでのものすごい歩み、紆余曲折、凄みが胸に迫ってくる感じがしました。ここから、佐々木さんは「高卒採用」に舵を切っていくことを決めます。

3)顧客を持たせて転職支援

2014年ごろ、佐々木さんはホールディングスの社長をしていました。広告ビジネスを手掛ける「株式会社ピーアンドエフ」、中途紹介採用の「株式会社社長室」、そして「株式会社ジンジブ」。

この、高卒採用支援の「ジンジブ」のみに注力したいと考えた佐々木さんは、黒字で売上も20億円出ていた事業を全部手放して、

全エネルギーと全リソースをジンジブという会社につぎ込むことを大決心

します。優秀な人材が3社に分散していたことに課題を感じており、全リソースを集中させ、意思決定も大胆にしなければと、自分を追い込む選択をしたのです。

「つぎ込むことを決心した」と一口に言っても、並大抵のことではありません。というより、言葉を選ばずに表現すると、「よくそこまで思い切った決断と行動ができたな……」と、ある意味恐れるレベルです。

当時の社員に対しては、佐々木さんは自分の気持ちを、次のようにストレートに伝えたそうです。

「ジンジブで取り組む高卒採用支援は『やりたい』ではなく『やらなければならない』ことである」

「リソースが分散している。ジンジブに集中させたい」

「再就職に有利になるよう、今ある顧客を持って行ってやめてよい。ジンジブに残ってくれるなら、それも嬉しい」

結果、マネージャークラスの半分もジンジブに残ったそうです。

退職する社員に、顧客をつけて再就職をサポートするのもすごいと思いますが、佐々木さんの気持ちに共感して残った社員が半分もいたのも、すごいと感じます。

佐々木さんは、このジンジブに全振りしたことについて、「自分は追い込まないと遊んでしまう。追い込んだほうが力を発揮するタイプなんです。黒字を捨てたらもうやるしかないので」といいます。

今の世の中には、口だけで偉そうなことを言って何も動かない人も多いですが、ここまで思い切ってガッツリ行動に移す、実践する佐々木さん。四の五の言わずに「やるか、やらないか」。何かを成し遂げられるかどうかは、「やるか、やらないか」の違いなのだろうなと感じます。

ここまでの決断と行動の背景にあったこととして、佐々木さんは「僕は友だちに恵まれていますから。だから(こういう決断も)できることです。上場企業の社長や役員など(肩書だけではなく)本当に素晴らしい友人がたくさんいるので、最悪、なんとかなるだろうという気持ちがありました」と語ります。これも、素敵なお話と思います。

4)実際に高卒人材を採用している佐々木さん

その後、コロナ禍の影響を受けた時期もありましたが、現在はそれも復活。冒頭でご紹介した通り、地域の金融機関や、その取引先である中小企業、ベンチャー企業からのニーズも増えており、実績も上がっています。

高卒人材を採用するのは、特に地域の中小企業、ベンチャー企業にとって、本当に意義のあることだと感じます。人手不足、特に若い世代の人材が足りないのはどこの企業でも深刻な課題です。それに対して高卒人材はポテンシャルがあります。

佐々木さんは、自分たちジンジブでも実際に高卒人材を採用しており、大いにポテンシャルを感じているといいます。例えばジンジブでは、7年ほど前から毎年、高卒半数・大卒半数を採用して、数年間をかけてどのような結果になるか試しているそうです。最初の1年は高卒人材は知識面などで大卒人材に遅れを取ることもあるようですが、3年も経つと、差はなくなるそうです。むしろ、「素直さは高卒人材のほうが勝っているため、成長伸びしろがあるかもしれない」と佐々木さん。

ジンジブでは現在、9拠点中3拠点の支店長に、高卒人材を抜擢しているそうで、彼らは入社7年で25才! キャリアとしては支店長を任せられるだけのものを積んでいながらも、まだ24~25才という若さです。こうして考えると、高卒人材は企業にとって、若返り、将来性といった意味でもポテンシャルがあるのではないでしょうか。

4 夢がどんどん広がる 今後の展望

3年間で50行以上の金融機関と提携しているジンジブ。地域の中小企業によりよいサービスなどをご紹介している地域金融機関のビジネスマッチング部門の方が特に興味を示しているようです。

「高卒でそんな採用の仕方があるのか」と、金融機関がお客さん(取引先企業)を紹介してくれるのだそうで、そうした紹介などからの商談は、月に300件近くにのぼります。そのうちの20~30%のお客さん(取引先企業)が導入してくれるそうです。実際に取引先企業に喜ばれる、かつ自分たち(金融機関)の収益にもつながるので、ジンジブのサービスは金融機関としても導入を検討しやすいのかもしれません。

特に地域金融機関や地域の中小企業には、「地元の若者を採用し定着させたい。地域に根付かせたい」ニーズが強くあるのも後押ししているのでしょう。

しかし、佐々木さんの眼差しはもっと先の未来を見ています。

「高校生は全国に待っているわけですから、高卒採用支援を全国に展開したいです。特に地方の高校生は困っていますから。都心から地方へ行く高校生の支援も、地方から都心へ行く高校生の支援も、両方やっていきたい。そうして全国に人材の流動性を作れたらと考えています」

実際に、今後は拠点も各地に増やしていくのが決まっているとのことで、これは待ち遠しいです! 高卒、大卒にかかわらず、誰もがやりたいことに出会える、選択肢が広がる未来。超有言実行で、「絶対やらなあかん」と決めたら必ず行動する佐々木さんたちが、そういう未来をつくると感じます! すごいお話を、本当に有り難うございます。

なお、高卒採用に並々ならぬ思いを持つ佐々木さんが、高卒採用について分かりやすく説明している動画もありますので、ここにご紹介します。

以上(2023年4月作成)