書いてあること

- 主な読者:自社の立て直しに苦戦中の経営者、地域と自社を一体的に活性化させたい経営者

- 課題:自社の立て直しや、地域と自社を一体的に活性させるための方法を知りたい

- 解決策:“地域の足”として欠かせない存在にもかかわらず、維持費が高額で採算の取りにくい地域鉄道の経営者の取り組みを参考にする

1 95社のうち93社が赤字! “地域の足”の厳しい現実

コロナ禍や物価高で苦戦する会社は多いですが、特に地域鉄道(ローカル鉄道)会社は厳しい状況に置かれています。国土交通省の調査では、2020年度の、第三セクターを含む地域鉄道会社による鉄軌道事業の経常収支は、

95社のうち93社が赤字

でした。地域鉄道の利用者数は、クルマ社会へのシフトと少子高齢化によって減少傾向が続いています。追い打ちをかけるように、2020年度はコロナ禍によって前年度対比で約28%減少しました(国土交通省調べ)。その一方で、1メートル修理するのに10万円かかるとされる線路や、数年に1度の点検に1両当たり1000万円近くかかるという車両など、安全のためのコストは削減できません。さらに、トンネルや橋梁の老朽化対策という課題もあります。

こうした構造的な問題を抱えながら、“地域の足”として地元にとって不可欠な地域鉄道会社を守るために、さまざまなアイデアを具体化し、立て直しに取り組んでいる経営者がいます。

この記事では、地域鉄道会社の立て直しに奮闘する経営者の中でも、特に「異色」の経歴を持つ2人の社長へのインタビューを、2回にわたって紹介します。

前編となる今回は、えちごトキめき鉄道(新潟県上越市、以下「トキ鉄」)の鳥塚亮社長です。鳥塚さんは、幼少時からの「鉄道マニア」で、約30年前から副業として鉄道の車窓の風景を映したビデオ・DVDの制作販売会社を運営しています。2009年6月に、廃線が検討されていたいすみ鉄道(千葉県大多喜町)の社長に公募して外資系航空会社から転職すると、世代を超えて人気の「ムーミン」のキャラクターをあしらった列車の運行などの集客策や、運転士になるための訓練費用を応募者が自ら負担するという条件での採用募集などに取り組み、路線存続の道筋をつけたことでも知られています。2018年6月にいすみ鉄道社長を退任し、2019年9月に再び公募によりトキ鉄の社長に就任しました。次章からインタビューを紹介します。

2 赤字はやむなし、地域に存在意義を理解してもらうのが重要

1)「並行在来線」という厳しい経営環境

トキ鉄は、市振(いちぶり、糸魚川市)⇔直江津(上越市)間の「日本海ひすいライン」と、直江津⇔妙高高原(妙高市)間の「妙高はねうまライン」の、総延長98.3キロメートルを運営しています。

2015年3月に北陸新幹線の長野⇔金沢間が開通(高崎⇔長野間は1997年10月に開通)したことを受けて、新幹線とほぼ並行して走る在来線(JR西日本の北陸本線とJR東日本の信越本線の一部)を、新潟県や沿線市などが出資して設立したトキ鉄が引き受ける形で開業しました。

整備新幹線と並行して走る在来線を「並行在来線」といいますが、そもそも並行在来線をJRが経営分離するのは、JRの過度の負担を軽減するための措置です。新幹線の開通によって、在来線は特急の乗客が激減してしまいます。特急は東京⇔金沢、東京⇔富山など安定した都市間需要があり、地域内を通過するだけで特急料金まで払ってもらえる「おいしい」電車です。

ところが、並行在来線であるトキ鉄には、都市間需要が見込めません。代わりに地域内の需要を開拓するのが理想なのですが、クルマ社会で人口も減少していますので、伸びしろはありません。加えて、変電所の老朽化などが進んでいることから、今後、大規模な設備更新のための支出が見込まれています。

ただでさえ鉄道事業はコストがかかるので、線路の維持管理は国や地元の自治体が行い、列車を走らせる部分だけ鉄道会社が行う「上下分離方式」を導入する地域もあります。上下分離方式にしたとしても、なんとか収支トントンでいけるかどうか、というところでしょう。

2)多角化には第三セクターの壁がある

しかも、トキ鉄は第三セクターですので、多角化も容易ではありません。民間の鉄道会社であれば、鉄道事業だけでなく、沿線の宅地開発や百貨店・ホテル・遊園地などの運営、バスやタクシーなどの交通事業など、総合事業としてトータルで稼ぐことができます。

ですが、これから不動産業や小売業に参入しようとしても、地元の事業者とバッティングしてしまいます。新潟県などの地方自治体が98%以上出資する第三セクターとしては、利益が見込めても、地元の事業者の経営を圧迫するような事業には簡単に手を出せないのが現実です。

3)それでも“地元の足”をなくすわけにはいかない

このように、トキ鉄の経営環境は厳しいのですが、地域鉄道は地域にとって欠かせない存在です。上越市内には高校が11校あるのですが、鉄道なしには通学できません。バスで代替するには何十台ものバスとその運転手を確保する必要がありますが、利用客は通学時間しかいませんので、経営として成り立たないでしょう。特に優秀な人材が集まる高校には広域から生徒が通学しますが、鉄道がなくなれば生徒は集まりません。優秀な人材が輩出できなくなれば、将来的に地域の衰退につながります。本来は、地域にとっての鉄道の意義について、目先の赤字の問題だけでなく、10年先、30年先まで考えるべきだと感じています。

とはいえ、現在のトキ鉄は赤字が続いていますから、まずは税金を投入するだけの価値があるのだと、市民の皆さんに思ってもらわなければ存続できません。ところが、主に税金を払っている年齢層の人たちには、クルマという“足”があります。トキ鉄がなくて困るのは、高校までの学生と、運転免許証を返納した高齢者です。利用しない人に「必要性を理解してくれ」というのは、難しい話です。そのため、私としては、少しでも赤字額を減らす経営努力をし、メディアに登場するなどして、市民の皆さんに「トキ鉄は頑張っているんですね」と思っていただく必要があると思っています。

4)会社単独ではなく地域全体で利益を出す

鉄道事業はインフラ事業ですから、赤字というのは必ずしも「悪」ではないと思っています。ただし、赤字はできるだけ少ないほうがいいですから、減らすための努力は必要です。さらに、鉄道事業は赤字であっても、トキ鉄があることによって地域全体として利益になれば、税金を投入する価値が生まれるはずです。

例えば、上越地方は豪雪地帯ですので、冬の間は街中にほとんど観光客が訪れません。ですが、そうしたオフシーズンにトキ鉄ファンを呼び込むことができれば、彼らが来店した食堂やホテルの運営者の方々は、「トキ鉄のお客さんがうちに来てくれた」と、トキ鉄への見方が変わります。こうしたことの積み重ねが大切だと考えています。

また、収益性だけでなく、利便性も加味した評価が必要です。黒字にするために減便して、無人駅ばかりにしてしまっては、決算書は帳尻が合っても地域の方々の利便性が悪くなり、存在意義がなくなってしまいます。例えば2020年4月に、直江津駅のホームに、学生向けの自習室を開設しました。冷暖房完備で、卓上コンセントや荷物置き場も用意しており、学生は無料で利用できます。利便性を高めることも、トキ鉄の存在意義を理解していくのに必要なことです。

5)地域鉄道は大都市に向けた広告塔やゲートウェイになる

地域鉄道は、大都市の人たちに向けたブランド化や誘客を行う上で、とても便利なツールになります。たとえ温泉や神社仏閣といった観光資源があっても、大都市の人たちにはなかなか注目されません。ですが、その地域に鉄道が走っていれば、テレビの旅番組で放送されますし、雑誌でも取り上げられます。大都市の人たちに地域のことを知ってもらい、来てもらうのに、「こんな電車が走っています」といえば簡単に理解してもらえます。地域鉄道は、大都市に向けた広告塔であり、ゲートウェイ(玄関)になるのです。

3 目指すは「観光鉄道の百貨店」

1)「外貨」を稼ぐためにあらゆる客層を取り込む

地域内での需要の増加が望めないのであれば、地域外の大都市などから需要を呼び込むしかありません。最も手っ取り早いのが観光事業です。いわゆる「外貨」を稼ぐことによって、トキ鉄そのものを維持管理して地域の足を守るとともに、地域におカネを落としてもらう仕組みづくりにつなげることが重要です。

トキ鉄が目指しているのは、「観光鉄道の百貨店」です。例えば、「雪月花」というリゾート列車は、食事付きの通常プランで2万5000円ほどする豪華プランです。2022年10月にサービスを刷新し、料理やデザートを充実させるとともに、地域の特産品の土産が自宅に届く「特別地域貢献プラン」を追加するなど、地元の飲食店との連携を広げています。2021年度の売り上げはコロナ前の水準に戻り、2022年度はさらなる上積みを目指しています。

そこまでの予算ではない観光客向けには、2021年7月から、旧国鉄時代の古い車両に乗って昭和の鉄道旅を味わっていただく「国鉄形観光急行」の運行を開始しました。急行券は500円で、昭和時代を知らない若い方にも人気です。また、2021年4月には直江津駅に隣接した場所に、三世代の家族連れや鉄道ファンなどを想定した「直江津D51レールパーク」を開園しました。SL「デゴイチ」の乗車体験などができる施設で、開業1年目は目標の1万人を約2700人上回る盛況でした。

鉄道マニア、いわゆる「鉄オタ」は経営の安定に欠かせないお客さまです。2020年7月から、鉄道版の御朱印に当たる「鉄印」の記帳を始めました。地域鉄道40社の鉄印を全て集めると、旅行読売出版社が制作する「鉄印帳マイスターカード」を購入できるのですが、トキ鉄ではそのマイスターに対して、私が表彰したり、マイスターだけのイベントを開催したりしています。

その他にも、アイドル好きの方などに向けて、2022年9月に地元のアイドルグループの2人にトキ鉄のスペシャルアンバサダーに就任してもらい、イベントを開催しました。2022年5月からは、私が沿線をご案内する「トキ鉄・ぶらり途中下車の旅」を実施するなど、さまざまな「イベント列車」を開催しています。

2)地域鉄道の経営は、地域プロデュース

観光事業を成功させるには、鉄道や地域の魅力を発掘し、発信するという、プロデュース力が問われます。まずは、地域内にどれだけのリソースがあるかを見つけ出す力が求められます。これは観光資源だけでなく、社内外の人的リソースも含みます。例えばイベントを開催する場合、社員は鉄道事業を運営するギリギリの人員しかいませんので、社外の協力者を得るための調整力が必要です。

観光資源を見つけ出す場合、通り一遍のものでは大都市の人に響きませんし、新規の顧客を開拓するためには、既存の資源以外のものを発掘する必要があります。大都市の人のハートをグサッとわしづかみし、行ってみたいと思わせるコンテンツづくりをしなければなりません。

そのためには、まず顧客心理を知る必要があります。私はいすみ鉄道時代に、「ここには、『なにもない』があります。」というキャッチコピーで、大都市からの集客に成功しました。大都市の人は、何でもある生活をしていますから、「なにもない」ことが刺さると考えたのです。

これは、地元に住んでいる人にはできない発想かもしれません。自分の住んでいる地域が「なにもない」「古い」のは、恥ずかしいし、言いたくないと思ってしまうからです。ですが、大都市の人からすると、逆にそこに魅力を感じます。これは日本全国共通のギャップだと思います。

そもそも地方は大都市に比べて成功体験が少なく、多くの人が地方から大都市に出ていってしまっているので、自分たちの持っているリソースに自信を持てていません。ですが、観光事業が盛り上がると、大都市の人たちが「ここはいいところですね」「きれいな景色ですね」と褒めてくれるわけです。これは、地方の人にとっては大きな成功体験になりますし、地域の皆さんに喜んでいただけますので、地域鉄道の存在意義にも結び付きます。

4 人を呼ぶ商品づくりは仮説と実証の繰り返し

1)どんどんやらないと道は拓けない

私が指針にしている言葉は、「どんどんやらないと道は拓けない」です。特に鉄道会社は、黙っていてはお客さまに来ていただけません。どうすればお客さまにいらしていただき、ご満足いただけるかを一生懸命考えて、やってみることが大切です。

これはスーパーマーケットの店長でも、八百屋でも、皆が考えてやっていることです。例えば八百屋では、明日は寒くなりそうだったら、当たり前のように白菜を多めに仕入れます。少し気の利く八百屋なら、白菜の脇に豆腐を置いて、お客さまに鍋をお勧めするでしょう。それが本来の商売ですよね。ですが、こういう企業努力を鉄道会社はせず、お客さまのせいにしています。「売り上げが増えないのは、お客さまが利用しないからですよ。だから減便します」という言い分です。それではジリ貧になっていくだけです。

2)不要なものほど売りやすい

商品やサービスを開発するときは、基本的に「自分がお客になったときに買うかどうか」を考えています。価格設定も、「自分ならいくらだったら買うか」を基準にします。原価に何%かの利益を上乗せるやり方で定価を設定しても、売れる商品はできません。逆に、他では得られない貴重な商品や体験であれば、たとえ原価は500円であっても1万円で売れたりします。

観光は生活必需品ではないので、観光事業は基本的には不要なものを売っています。実は、生活必需品は「買い手市場」で、不要なものは「売り手市場」だと考えるべきです。お客さまは、必要なものに対しては、1円でも5円でも安い店があれば離れていってしまいます。ですが、不要なものに対しては、そうではありません。例えば、好きなアニメのキャラクターのためなら、5000円でも1万円でも払う人がいます。しかも、わざわざ秋葉原まで出向いて、食事は牛丼で済ませてでも購入します。ですから本来は、不要なものを売る商売のほうが、やりやすいのです。ただし、お客さまがお金を使いたくなるような仕組みをつくることが大切です。

例えば、先ほどもお話しした昭和の鉄道旅を再現した「国鉄形観光急行」では、急行券を持っていない乗客向けに、電車内で車掌が「車内補充券」の復刻版を販売しています。ですが、そもそも乗客は急行券を買ってから電車に乗っていますので、車内補充券は不要なものです。そこをあえて、車掌がさりげなく車内補充券を手にして「急行券を拝見します」と検札に回るのです。すると、すでに急行券を持っているお客さまも興味を持っていただき、さらに500円を払って購入してくださるのです。不要なものの商売とは、このようなものだと思います。

3)鉄道会社は“乗り鉄”より“撮り鉄”を大切にすべき

鉄道オタクの中には、電車に乗るのが好きな“乗り鉄”と、電車を撮影するのが好きな“撮り鉄”がいます。鉄道会社にとってありがたいのは、実は“撮り鉄”なのです。

“乗り鉄”は、電車に乗って楽しんでくれるのはいいのですが、彼らの目標は「全国制覇」です。ということは、1度乗ったら、もう二度と来ていただけません。

それに対して“撮り鉄”は、四季折々の風景が変わるたびに来ていただけます。確かに撮影場所などのトラブルはあります。ですが、地域への集客を担っている地域鉄道会社として、地域のためにどちらがありがたいかといえば、間違いなく“撮り鉄”なのです。

先ほどもお話ししましたが、上越地方は豪雪地帯ですので、冬の間は街中には観光客はなかなか訪れません。そこで着目したのが、ヘッドマークです。ヘッドマークとは、電車の前方に取り付けている、電車の愛称を文字やイラストで示したマークです。電車は1種類しかなくても、ヘッドマークを付け替えれば、“撮り鉄”にとっては撮影しがいのある別の電車になります。

冬の間だけ、「国鉄形観光急行」の車両のヘッドマークを珍しいタイプに付け替え、1カ月単位で種類を変えるようにしました。しかも、土曜日と日曜日はそれぞれ別のヘッドマークにして、両日分を撮影するために地元に1泊してもらえるように促すことで、地元にもお金が落ちる仕組みをつくりました。

実はこのアイデアは、いすみ鉄道時代に、雨の日の集客策として取り入れたものでした。いすみ鉄道は首都圏からの日帰り観光に多く利用されており、その日が雨だと分かると旅行を取りやめる人が多いのです。そこで、雨の日だけ特別なヘッドマークを付けて走らせることにして、インターネットでその情報を発信するようにしました。スーパーマーケットの「雨の日スタンプ2倍サービス」や、居酒屋の「雨の日ビール半額サービス」を参考に考案したのですが、これによって雨の日に鉄道マニアがどっと訪れるようになりました。

この他にも、朝8時台の直江津から二本木(上越市)までの電車を、土曜日と日曜日だけ「国鉄形観光急行」にして二本木の先の妙高高原まで走らせ、10時半過ぎに直江津に戻ってくる運行ダイヤにしました。妙高高原駅は妙高山を背景に写真が撮れる絶景スポットなのですが、午前中が順光で、午後には逆光になるからです。つまり、土日は“撮り鉄”に乗っていただくための電車なのです。朝8時台の電車に乗るためには、前の日に来て地元で1泊する必要があります。これも、この時間帯に電車を1本走らせることで、地域にお金が落ちる仕組みです。

イベントに頼るだけの観光事業は、イベントのない日は観光客を呼べなくなってしまいます。お客さまのニーズをしっかりと見極め、サービスを提供することが必要だと思っています。

4)仮説と実証の繰り返し

お客さまのニーズを見極めるために、私はいすみ鉄道の時代から、仮説を立てて実証することを繰り返してきました。例えば、車両についてです。日本の地域鉄道会社は、車両を新しくしては乗客を減らしてきました。古い車両が走っていたときは遠方からも観光客が来てくれていたのに、新しい車両にした途端に来なくなるのです。SLも、地元の人たちが真っ黒い煙を嫌がって電車などに切り替えた結果、観光客が来なくなってしまいました。

そこで私は、「古い車両を走らせたら、乗客が来てくれるのではないか」との仮説を立て、いすみ鉄道に廃車となっていた車両を導入した結果、集客に成功しました。トキ鉄で開始した「国鉄形観光急行」は、「いすみ鉄道で成功したことは、トキ鉄でも成功するだろう」という仮説を実証したものです。

仮説に基づく実証の取り組みは、野球の強打者ではありませんが、10回試みて4回当たれば十分だと思います。ですから、なるべく小さなところから始めて、ちょっとやってみてダメならやめるようにします。大きな設備投資をしていなければ、すぐに次の取り組みに移ることができます。また、なるべく失敗したときの対策も考えてから取り組むようにしています。

5 社員の「なんだ、それでいいのか」を引き出す

トキ鉄の社員は、20代から30代の新たに採用した社員と、50代後半から60代のJRからの出向者に二極化していますが、皆が非常に優秀で、私が余計なことを言わなくても、高いモチベーションを持ってくれています。前者は、地域のために役に立ちたいという地元の出身者や、鉄道会社で働きたくて入社した人ばかりです。後者についても前任の社長の教えが素晴らしかったようで、「ここは余生を送る場所ではなく、JRの時代にはやりたくてもできなかったことをやる場所なんだ」という考え方が徹底しています。

彼らは電車のプロですから、やっていいことといけないことはよく分かっていて、私が教えてもらうくらいです。景色の良いところで徐行運転してもらうなど、いろいろ協力してくれます。私がトキ鉄で主に社員に教えているのは、商売のやり方です。商売のやり方をやって見せて、実践してもらいながら、小さな成功体験を積み重ねていってもらっています。

1)成功体験の積み重ねで商売を覚えていく

私がトキ鉄に入社して間もなく、記念切符を作って販売することを提案したのですが、社員たちは不安そうな反応をしました。なぜなら、その4年前のトキ鉄開業時に発売した記念切符の売れ残りが、当時も倉庫内に山ほど積まれていたからでした。

売れ残った記念切符を見てみると、私からすると売れないのは当然というデザインでした。私自身が鉄道好きですし、いすみ鉄道時代から仮説と実証を繰り返してきたので、私には、「記念切符はこのようなデザインで、価格はいくらに設定すると、何枚程度売れる」というノウハウがあります。

そこで、「記念切符はこうやって作るんだ」と教えながら販売したところ、即完売しました。しかも、私が考える第三セクターの販売する記念切符のマーケット規模は500枚程度なのですが、1枚当たりの作製費用を下げるために1000枚作り、すぐに完売させることができたのです。

社員には、「ほら、売れたでしょ。じゃあ次は君が同じように作ってみなさい」とやらせてみると、やはり売れました。こうした成功体験を重ねていくことで、社員たちは商売の面白さを感じていきます。たまに売れないデザインの記念切符を販売して失敗してしまったときには、反省会を開き、次に活かしてもらうようにしています。レトルトカレーなどの物販企画に関しても、同じような方法で商売のやり方を覚えてもらっています。

2)どんなものでも売ろうと思ったら売れる

社員たちには、記念切符や土産物だけでなく、どんなものでも売ろうと思ったら売れるということを示してきました。例えば、線路の石(玉砂利)を入れた缶詰や、12月31日の年越し夜行列車のチケットなどを販売して、完売・満席になりました。

当初は、私が「これをやろう」と言うと、社員たちは、「そんなもの売れるんですか?」「誰が乗るんですか、寝台車じゃなく座席でしょ?」と怪訝(けげん)な顔をしました。ですが、「大丈夫だよ、売れるからやってみよう」と言って、段取りの付け方から宣伝の方法、売り方までやって見せ、実際に完売すると、社員たちは「なんだ、それでいいのか」と言って納得してくれます。そして、それからは面白がって、「だったら、こういうのもできませんかね?」と提案してくれるようになりました。自分たちで仮説を立てて実証するサイクルを始めたのです。

ちなみに、2021年の年末に初開催した年越し夜行列車は、直江津から妙高高原まで行く予定でしたが、雪で電車が進まなくなくなってしまい、途中で引き返して直江津駅のホームで新年のカウントダウンを行いました。そんなトラブルがあっても、お客さまにはとても喜んでいただけたと思っています。もともと観光客は、自分たちで望んで来ていただいている方ですから、非常に好意的です。日常の鉄道事業は、どちらかといえばお客さまからのクレームが多く、ともすれば「赤字続きで、税金を使っているくせに」といった批判を受けることもあります。それでは社員が萎縮していってしまいます。ですが、観光事業で好意的なお客さまに接して、自分たちの仕掛けによって売り上げをつくる体験を積んでいくと、社内の雰囲気はどんどん変わっていき、社員は伸びていくものです。

トキ鉄では、若い社員が伸びていく姿を何度も見ています。自分たちで作った商品が売れて、その喜びを社員たちで共有し、さらに地域と共有していく。それが私の一番のモチベーションかもしれません。

6 やり方次第で、地域鉄道の売り上げはまだ伸ばせる

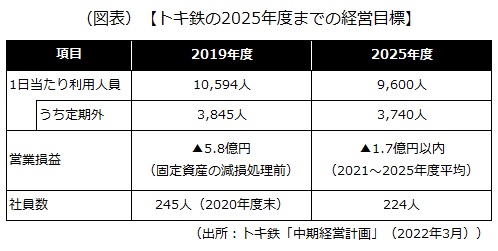

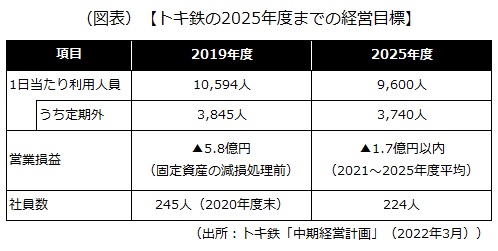

1)観光事業はコロナ前の水準まで回復

2022年3月に策定した2025年度までの中期経営計画の達成に向けて、コロナの影響はあるものの、現在のところは観光事業を中心に順調に進んでいると思います。雪月花など観光事業による売り上げは、コロナ前の水準に戻りました。ただ、直江津などへ新幹線から乗り継いで利用される乗客は、コロナ前の半分程度までしか戻っていません。

経費削減に関しては、地域鉄道はギリギリの中で運営しているので、これ以上の削減は乾いた雑巾を絞るようなものだと思います。支出全体の約4分の1を占める人件費は、2016年度の約14億4000万円から、2020年度には約10億3000万円まで4億円以上削減しています。2022年7月には経営企画部と総務部を統合し、取締役を3人から2人に減らしました。今後は経費削減よりも、お客さまを呼び込んで、売り上げを増やすことを重視したいと思っています。

中期経営計画はコロナによって策定が1年遅れ、どん底のときに公表したものです。売り上げは計画以上に伸ばしたいと考えています。例えば、雪月花をもう1台増やすこということも考えられます。もちろん新潟県や沿線市には頼めませんが、これまでの雪月花の収支状況からすると、投資したいという会社が現れるかもしれないと思っています。やり方次第で観光事業の売り上げはもっと伸ばせるでしょうし、地域内の需要についても、レールパークのような体験型の需要を掘り起こせると思います。いずれにしても、臨機応変に、今までとは違うことをしていかないと厳しいと考えています。

2)減便・運賃値上げの予告で「地域とともに地域の未来を創る」意識付け

2023年3月に15%程度の減便、2025年4月からの20%程度の値上げを予告しています。ただし、運賃の値上げについては、期末資金残高が5億円程度まで減少した場合(2022年度末は約18億7000万円)としています。

「地域の皆さんがもっとご利用していただければ、値上げしなくて済みます」と、他人のせいにするようなことを申し上げたのですが、私の真意としては、当社の経営理念でもある「地域に愛され 地域とともに 地域の未来を創ります」の通り、皆さんと一緒に未来を創っていきましょうという思いを込めた部分があり、本当は値上げをしなくてもいい状態にしたいと考えていました。

ただ、当時はここまで物価が上昇することを見込んでいませんでしたので、足元のような物価の状況で、電気代なども上昇していますので、2~3割の値上げはあまり抵抗なく行えるのではないかと思っています。

3)他の地域鉄道との連携も重視

これまでも取り組んできましたが、隣接する「あいの風とやま鉄道」(富山県富山市)や「しなの鉄道」(長野県上田市)とは、観光列車の相互乗り入れなどの連携をさらに深めていきたいと思っています。

そもそも、並行在来線を県境ごとに区切って会社を作っているのは、地元の自治体が株主となる構造としてはよいのですが、オペレーション的には非効率的だと思います。何よりお客さまにとって、県境に来るたびに電車が折り返してしまうのは不便です。ですから、並行在来線を抱える地域鉄道がつながっていくような取り組みを進めていくべきです。これは、国に対して意見が通りやすくなるという点でも意義があると思います。

現在はほとんど関与できていませんが、私がいすみ鉄道の社長時代に設立したNPO法人「おいしいローカル線をつくる会」は、私がいすみ鉄道でやってきた成功事例と失敗事例を横展開したら、他の地域鉄道会社にも新しい世界が見えてくるのではないかと考えて立ち上げたものです。特に第三セクターの地域鉄道会社は、お客さま目線に立った集客・宣伝・企画の3つの力が不足しています。それぞれのノウハウを共有する仕組みがあるといいと思います。

トキ鉄は2021年に銚子電気鉄道(千葉県銚子市)、長良川鉄道(岐阜県関市)と3姉妹鉄道提携を結びました。今後も自治体間の災害時の相互応援協定のパイプを活用するなどして、地域鉄道との連携を拡大できたらいいと思っています。

鳥塚さんへのインタビューは以上です。後編は、銚子電気鉄道の顧問税理士から社長になり、電車の運転士の資格も取得した竹本勝紀社長のインタビューを紹介します。

鳥塚亮(とりづか あきら)

えちごトキめき鉄道社長。NPO法人おいしいローカル線をつくる会顧問。

1960年、東京都生まれ。幼少時よりの鉄道マニアで、明治大学商学部卒業後、旧国鉄への就職を希望するも新卒採用募集がなく断念。学習塾職員などを経て1987年、大韓航空に入社。1990年、英国航空に転職し旅客運航部長などを歴任。1992年、副業として鉄道の車窓の風景のビデオ・DVD制作販売会社を設立。2009年6月、公募でいすみ鉄道社長に就任し、2018年6月に退任。2019年9月から現職。

以上(2022年12月)

pj80180

画像:えちごトキめき鉄道提供