書いてあること

- 主な読者:製品の品質や安全性を確保するに当たって「製品安全管理規程」のひな型が欲しい経営者

- 課題:具体的に何を定めればよいかが分からない

- 解決策:製品安全に関する基本方針、組織体制、技術開発や工程管理などについて定める

1 製造物責任と求められる製品安全管理

製造物責任法(PL法)によって、製造業者や輸入業者は、製造物の欠陥により人の生命、身体または財産を侵害したときは、過失の有無にかかわらず、これによって生じた損害を賠償する責任を負うこととなります。

消費者に安全な製品を供給することは製造業者や輸入業者の責務です。製品事故を防ぐために、技術開発や工程管理、出荷前の検査などを怠ってはなりません。また、品質や使用上の注意の表示、取扱説明書の適正化やアフターケアの充実により、製品販売後の被害の発生・拡大の防止に努めることも大切です。

なお、製品安全に関する解説などは、経済産業省の以下のページが参考になります。

■製品安全ガイド■

https://www.meti.go.jp/product_safety/

■製品安全自主行動計画策定のためのガイドライン■

https://www.meti.go.jp/product_safety/policy/guideline_selfaction.pdf

■リスクアセスメント・ハンドブック■

https://www.meti.go.jp/product_safety/recall/risk_assessment.html

■製品安全に関する事業者ハンドブック■

https://www.meti.go.jp/product_safety/producer/jigyouhandbook.html

2 製品安全管理規程のひな型

以降で紹介するひな型は一般的な事項をまとめたものであり、個々の企業によって定めるべき内容が異なってきます。実際にこうした規程を作成する際は、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

【製品安全管理規程のひな型】

第1条(目的)

本規程は、当社の製品の安全性を確保するための関連各部門内での業務について定める。

第2条(用語の定義)

本規程において「製品の安全性」とは、製品の所持・使用・処分に際し、製品が人の生命、身体、財産を侵害することのないことをいう。

第3条(製品安全基本方針)

当社が製造・販売した全ての製品の安全性に対する消費者の信頼を確保することが、当社の経営上の重要課題であるとの認識の下、次の通り、製品安全に関する基本方針を定め、誠実に製品安全の確保に努める。

1.消費生活用製品安全法その他の製品安全に関する関係法令・各種基準等に定められた事項を遵守する。

2.製品安全基本方針に基づき、品質保証体制をはじめとした組織構築を行い、継続的な改善を実施して「顧客視点」に基づいた「安全」「安心」の確保と維持に努める。

3.製品安全管理について各事業部を横断的に統括する製品安全管理室を設置する。併せて各事業部内での品質保証体制および安全管理体制を構築する。製品の設計・製造・出荷の全ての段階において、常に適正な品質管理および安全管理を行い、その向上に努める。

4.当社製品に係る事故について、その情報を顧客や販売事業者、業界団体等から積極的に収集するとともに、製品の使用に伴うリスクの洗い出しを常に行い、そのリスクを評価し、その結果を製品の設計、部品、取扱説明書、警告ラベルにフィードバックする等、継続的な製品安全向上に努める。

5.当社製品に関する不慮の事故が発生した場合、直ちに原因究明を行い、安全上の問題があることが判明したときは、速やかに製品の回収、その他の危害の発生・拡大の防止措置を講じ、適切な情報提供方法を用いて迅速に消費者に告知する。

6.製品安全に関する関係法令、各種基準等について社内研修を実施し、製品安全に関する全社的な取り組みを継続的に行うとともに、関係法令遵守と製品安全の確保について周知徹底を図る。また、定期的な内部監査を実施し、製品安全管理に関する各種規程・手順等の遵守の状況の確認や適正な体制整備を行う。

第4条(製品安全責任者)

1)各部門長を、各部門における製品安全責任者とする。

2)各部門の製品安全責任者は、各担当部門における製品の安全性を確保するよう、従業員を指導・監督し、製品安全管理室と常に連絡を取るものとする。

第5条(分掌事項)

当社製品の安全性を確保するため、各部門は次の事項を分掌する。

1.製品安全管理室

・製品の安全性の確保に関する方針の審議

・製品の安全性に関する情報の収集および伝達

・開発、改良製品の安全性の審議

・取扱説明書、警告ラベルの審査

・各種チェックリストの審議

・発生事故対策の指揮

・製品安全教育計画の審議

・各部門への指導および改善勧告

・各部門間の連絡および調整

2.技術部

・製品の安全性に関する関係法令の調査および遵守

・JIS規格等の公的自主基準、業界自主基準等の遵守

・製品の品質並びに安全性に関する自社基準の作成

・本質的な安全設計

・安全装置の採用

・安全性を考慮した付属品、部品、材料の選択

・取扱説明書、警告ラベルの作成

・発生事故の原因の調査および究明

・製品の安全性に関する資料の作成および保管

3.製造部

・材料、部品、製品の品質確保

・作業の標準化

・品質管理によるばらつきの防止

・製造設備、検査設備の保全、精度管理

・検査機器の精度管理および使用条件の維持

・検査方法の維持

・取扱説明書、警告ラベルの確認

・包装容器の所定基準による検査

・図面、作業手順書および生産記録の保管

4.営業部

・製品納入時の製品取扱説明または指導

・製品の納入先記録の保管

・製品の安全性に関連する情報の製品安全管理室への通知

・発生事故の原因の調査

5.総務部

・製品の安全性に関する関係法令の調査および他部門が行う調査の支援

・製品安全教育計画の立案および実施

・発生事故の原因の調査の支援

・発生事故による損害賠償責任の有無の調査および賠償交渉

第6条(製品安全管理室の審議)

製品の開発・改良に当たっては、製品安全管理室による開発製品または改良製品の安全性についての審議を経るものとする。

第7条(製品の安全性の確保)

製品の安全性を確保するため、製品の設計・製造・出荷の全ての段階において、次の手順を経るものとする。

1.製品の企画段階において、製品の安全性について検証し、予見されるリスクを可能な限り抽出する。その際、通常の使用における危険な箇所、想定され得る誤使用による事故の危険性等について図面および企画書を基に検討を行う。

2.製品に適用される関係法令、JIS規格等の公的自主基準、業界自主基準等を製品仕様に全て盛り込むものとする。

3.製品の外観デザインを似せた模型を作り、実際の使用条件下での安全性を検証し、製品の品質基準を安全面・性能面において設定する。

4.試作品を作り、それが品質に関する自社基準および安全性に関する自社基準を満たしているか確認するため検査を行う。試作は、基準の要求を満たすまで繰り返し行うものとする。

5.外部の検査機関において品質基準書に基づき試験を行う。

6.量産体制に入った際、生産開始直後の製品で抜き取り検査を行い、品質および安全性が保持されているか確認する。

7.製造の作業工程ごとに品質管理を徹底し、異物の混入等を防止する。

8.製品の工場出荷前にロットごとに抜き取り検査を行う。

第8条(取扱説明書および警告ラベルの作成手順)

製品の取扱説明書および警告ラベルの作成は技術部が行い、次の手順に従うものとする。

1.誤使用を含め予見可能な限り製品の使用状況を想定し、開発または改良しようとする製品が安全性を欠いている点(以下「欠陥」)を調査する。欠陥による事故の発生頻度および被害程度を予測する。

2.設計により安全化を図る。

3.設計および製造段階で欠陥を取り除くことができない場合は、取扱説明書または警告ラベルで事故の予防を図る。この場合、次の事項を決定する。

・警告の対象者

・警告の方法(取扱説明書への記載や警告ラベルの貼り付け等)

4.原案を作成する。

・開発品または改良品が試作され、その安全性試験を行った後、取扱説明書および警告ラベルが原案通りでよいか検討する。

・製品安全管理室において、開発品または改良品の製造および取扱説明書、警告ラベルについて審議し、取締役会の決裁を受ける。

・取扱説明書および警告ラベルには、次の事項を明記する。なお、取扱説明書および警告ラベルの作成方法は別に定める(省略)。

・危険度レベルの区分(危険、警告、注意)

・危険の内容、性質

・警告無視の結果(被害)

・危険の回避

第9条(苦情処理)

1)製品使用者等が当社に申し出た苦情のうち、製品の欠陥を原因とする苦情は、苦情対応窓口から製品安全管理室へ通知するものとする。

2)製品安全管理室は、各関係部門の協力を得て行われた当該苦情の原因究明、被害想定の結果を取りまとめ、各関係部門の製品安全責任者に報告し、情報を共有する。

3)取締役会によってリコール実施を不要と判断した場合において、製品安全対策室は、当該苦情の処理対策の立案を行い、取締役会に決裁を仰ぐ。

4)製品安全管理室は、当該苦情の処理対策に従い、対策を実施する。

・製品使用者等に対する回答

・総務部による損害賠償交渉への協力

・仕入先に対する求償手続き

第10条(設計変更等)

1)製品の安全性を確保できない恐れがあることが判明したときは、技術部は設計変更により、製造部は製造上の変更により、当該欠陥を取り除くことが可能か直ちに検討するものとする。

2)設計変更または製造上の変更により、当該製品の安全性を確保できない恐れを取り除くことが可能な場合、技術部は改良または開発の手続きを、製造部は製造上の変更手続きを取るものとする。

3)設計変更または製造上の変更のいずれによっても当該製品の安全性を確保できない恐れを取り除くことができない場合、技術部は取扱説明書・警告ラベルの変更で対応可能か否かを直ちに検討する。可能な場合、第8条に準じて取扱説明書・警告ラベルの変更を行うものとする。

4)取扱説明書・警告ラベルの変更で対応が不可能な場合、当該製品の製造を中止する手続きを取る。

第11条(関係機関等への報告)

製品安全管理室は、製品の開発・改良が行われる場合および苦情処理対策を実施する場合は、関係行政機関、所属業界団体等に対し製品の安全性に関する所定の報告・届出・申請を行う。

第12条(教育等)

日ごろより、従業員等に対し、必要な教育・研修を実施し、消費者の安全確保の観点から企業の社会的責任の重要性を認識させるよう努める。

第13条(罰則)

従業員等が故意または重大な過失により、本規程に違反した場合、就業規則に照らして処分を決定する。

第14条(改廃)

本規程の改廃は、取締役会において行うものとする。

附則

本規程は、○年○月○日より実施する。

以上(2022年11月)

pj60034

画像:ESB Professional-shutterstock

徹底的な「先生ファースト」で学校教育を変えていく。他の人が手を付けない領域に「逆張り」してやり切るスタートアップ起業家が仕掛ける、先生限定の胸アツなサービス。その大事なキーワードは「応援」/岡目八目リポート

年間1000人以上の経営者と会い、人と人とのご縁をつなぐ代表世話人杉浦佳浩氏。ベンチャーやユニークな中小企業の目利きである杉浦氏が今回紹介するのは、浅谷 治希(あさたに はるき)さん(株式会社ARROWS代表取締役CEO)です。

「先生から、教育を変えていく。」を掲げる浅谷さんたちは、教育分野の中でも他社がやらない「学校教育の改革」に挑戦しており、徹底を極めた「先生ファースト」のビジネスモデルは他に類を見ません。

他の人が手を出さない領域にチャレンジし、試行錯誤を繰り返しながらとにかくゴリゴリやり切っていく。そんな浅谷さんが展開するサービス「SENSEI(せんせい)ノート」や「SENSEI よのなか学」に登録している先生は、なんと全国約9万人。しかも登録・利用は無料!

「人は生まれた瞬間は、親も地域も選べない。教育は、そのスタートラインの差異をカバーできるツールのはず。教育を変革することで、世の中の不平等をなくしたい」と浅谷さん。そこには目からウロコの教育ビジネスモデルがありました。日本中、そして世界にまでも広がっていきそうなサービス内容と、「逆張りするのがポリシー」な浅谷さんご自身の考え方などをご紹介します。企業が今後、子どもたちの教育に関わるヒントにもなるかと思います。

1 「先生から、教育を変えていく」ARROWSが目指すのは

浅谷さんたちARROWSが掲げるミッション・ビジョンは次の通りです。

(出所:ARROWSのウェブサイト)

浅谷さんはこのミッション・ビジョンに込めた思いを次のように語ります。浅谷さんが、他社が手を付けない「学校教育」というフィールドを選んだ理由が見えてきます。

「『世界的課題に取り組む、知性の体現者であり続ける』というミッションの意味は、『今まで培ってきた知性は人が解決できないような困難な課題にぶつけよう。そういうのを解決していく事で世の中よくなっていくよね』ということです。なので、立ち上がる地面とか土台が他の人が無理だと言う領域しかやらないというやり方をしています。同じような会社は世界中に1社もありません」

「今、国内には、小学校・中学校・高校までで100万人くらいの先生がいます。その先生のもとに1200万人の子どもたちが通い、さらに1200万世帯の保護者がいます。学校は人口の3分の1以上をカバーしていて、それを支えているのが先生たちと考えると、先生とはとても大事な仕事だと思います。その方たちを応援しない手はないと感じています」

この言葉通り、とにかく常に「先生のためになること」を考え実践している浅谷さんたちARROWS。まずはARROWSの主なサービスについて、浅谷さんのお話などを基にご紹介します。

1)先生限定の“オンライン職員室”「SENSEI ノート」

「SENSEI ノート」とは、ずばり、先生向けの

大きな“オンライン職員室”。しかも先生の登録・利用は無料

です。

先生たちの世界は、教室や学校の中で閉じてしまいがちで、同じ課題を抱えているのにもかかわらず情報共有がしにくい。そうした課題に着目した浅谷さんが発案した、全国各地の先生同士がつながるオンラインコミュニティです。「オンライン上に仮想のでっかい職員室を作って情報共有ができれば、自校内で解決できない問題でも、他校の先生からアドバイスをもらうことができるのでは」と考えたそうです。

(出所:SENSEI ノートウェブサイト)

面識のない先生同士が質問・回答し合うこの「SENSEI ノート」、なんと、書き込まれた質問への回答率は驚きの100%! 課題や悩みを書き込むと、先生同士で、必ず熱心に回答してくれるサービスになっているとのこと。

考えてみると、先生になる人は、子どもの教育や未来、社会を良くすることに高い志を持っている人が多いイメージなので、お互いに共感しやすく、困っている先生を見たら力を貸したくなる、応援したくなる雰囲気が生まれやすいのかもしれません。

例えば2020年3月ごろには「コロナ禍の卒業式」の問題が大きく取り沙汰されていました。当時は、文部科学省も自治体も「やるのかやらないのかは学校で決めてください」。一方、どういう基準でやるか決めるべきか、経験したことのない事態に困り果てる学校現場……。

そんな中、ある先生が「SENSEI ノート」に「皆さん、どうしますか」と書き込んだのをきっかけに、「うちはこういう基準で(卒業式を)やると決めました」「うちはこういう理由でやります」という書き込みがバーっと集まり、たくさんの先生がそれを見に来たそうです。これは、先生からすると、とても心強いサービスではないでしょうか。困ったら同じ立場にいる誰かに聞ける、一人じゃない。まさに“オンライン職員室”です。ウェブサイトのログイン前に公開されている質問を少しだけご紹介します。先生たちの真剣な悩み、志が伺えます。

●「SENSEI ノート」に寄せられる先生からの質問・悩み例

- 二分の一成人式について取り入れている小学校は多いのでしょうか(小学校)

- 席替えのしかたでいつも悩んでいます(小学校)

- (公立中学の)部活動のシステムに疑問を感じています(中学校)

- 生徒の提出物に対する評価基準について悩んでいます(中学校)

- 数学をする(学ぶ)動機付けを生徒にどう伝えますか(高校)

- 生徒のスマホについての規制と教育は、どうしていますか(高校)

(出所:SENSEI ノートウェブサイト公開資料)

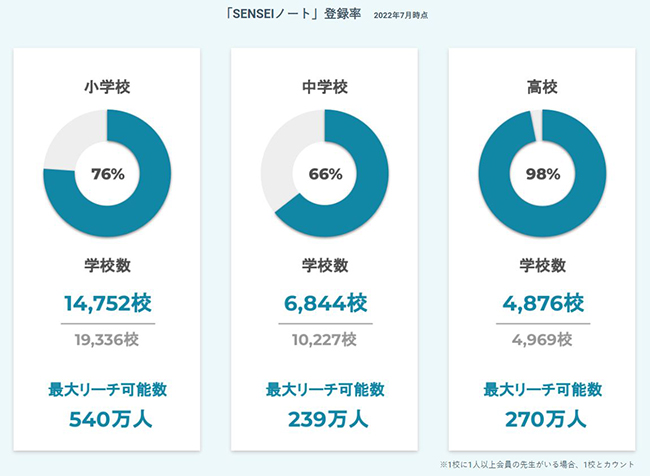

こうした先生同士の助け合いや議論が繰り広げられているかと思うと、何か胸が熱くなります。この「SENSEI ノート」、いまでは4万人の先生(3万校近くの学校)が登録し(2022年7月時点)、教材やノウハウのシェアも行われています。高校の登録率(1校で1人以上、先生が登録している場合は「1校」とカウント)は実に98%に上ります(下記図)。

●「SENSEI ノート」のサイトはこちら

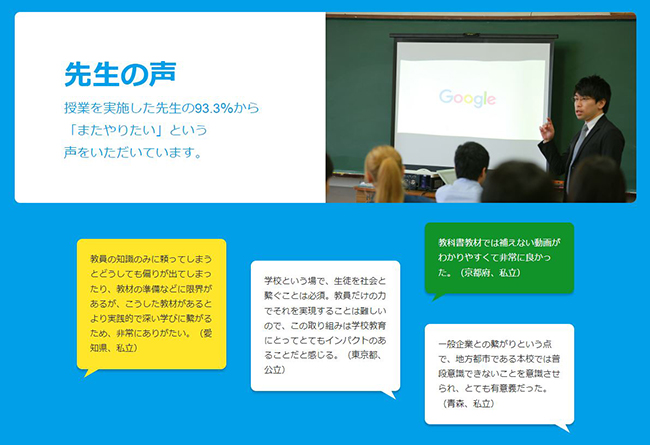

(出所:SENSEI よのなか学ウェブサイト)

2)先生向けに「企業コラボ教材」の無償提供「SENSEI よのなか学」

「SENSEI ノート」が大きくなり、これ以外にも先生たちをサポートできないかと目を向けたのが、授業のサポートでした。「SENSEI よのなか学」です。これは、

企業とコラボして教材を作り、先生に提供。先生は無料で完全オリジナルな授業ができる

というものです。

例えばGoogleとコラボした「ITリテラシーの授業」、サントリーとコラボした「熱中症対策」などその企業の知見やノウハウ、強み、いわばその道のプロが提供する情報がギュッと詰まった授業は、子どもたちに生きた社会、ビジネスを伝えることができます。

また、浅谷さんたちがこだわっているのは、「先生が教えやすい教材にする」こと。よくある「企業の中の人」が学校に来て先生の代わりに授業を行うのとは違って、

子どもたちに教えるのはあくまで先生。教材・題材を企業が作る完全オリジナル

なのが大きな特徴です。浅谷さんたちは徹底的に「先生を一番幸せにすること」にコミットしているので、「先生が教えやすいようにする」が大事です。実際に、先生から「めちゃめちゃ自分たちのことを分かってくれている教材が来た」と喜んでもらっているそうです。

●「SENSEI よのなか学」のサイトはこちら

(出所:SENSEI よのなか学ウェブサイト)

「SENSEI ノート」「SENSEI よのなか学」などを合わせると、浅谷さんたちのサービスに登録している先生は、約9万人に上るそうです。

3)「SENSEI よのなか学」の事例

ここで、浅谷さんが教えてくれた「SENSEIよのなか学」の事例を一つご紹介します。

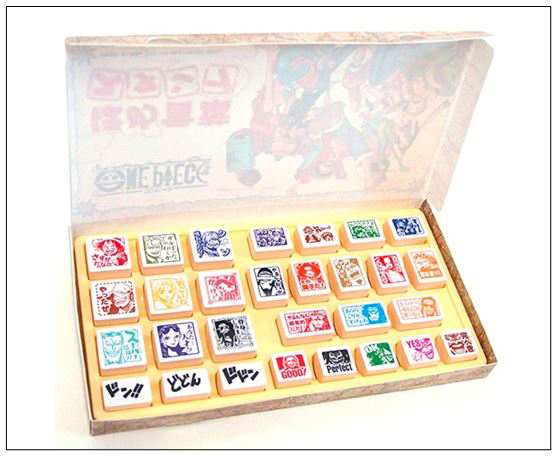

「SENSEI よのなか学」×集英社の事例です。下記の画像を見ただけで、もうワクワクします。

(出所:SENSEI よのなか学ウェブサイト)

この集英社とのコラボは、浅谷さんたちが先生に調査して分かった「宿題に一つ一つコメント書くのが大変」「スタンプ、ハンコ系の備品を多くの先生たちが自腹購入している」課題感から生まれたものです。「ONE PIECE」のキャラクター&褒め言葉スタンプを1万セットつくり、先生に無料配布しました。「5日間で全国の小学校30%の6000校から申し込みがあり、大大大反響でした!」とにっこり笑顔の浅谷さん。これは素晴らしい取り組みですね!

(出所:SENSEI よのなか学ウェブサイト)

このコラボがヒットしたのは時期的なものもあるだろうと浅谷さん。ちょうどコロナ禍が始まった2020年夏ごろに実施した企画で、「学校では喋らない」「黙食」などで子どもたちも元気がなくなっていたこのころ。言葉に出さなくても子どもたちを褒めることができる、子どもたちを喜ばせることができると、先生たちから大好評だったそうです。

2 浅谷さんの周りにあふれる「応援」と「逆張り」ポリシー

浅谷さんのプロフィールや考え方などを伺っていると、ひとつ、

「応援」というキーワード

が浮かび上がってきます。まず、「先生を一番幸せにしたい」と言い切るくらいの浅谷さんから先生への応援。そういうアツい思いを持って諦めずに進む浅谷さんへの、先生や周りからの応援。この両方の「応援」があるからこそ、事業が成り立っているように感じます。浅谷さんのプロフィールを振り返ってみました。

1)わずか3日間で「SENSEI ノート」のプロトタイプを作る

浅谷さんは大学卒業後、通信教育の大手企業に就職し1年半ほど勤務したのち、スタートアップへ転職。その後の2012年、浅谷さんはスタートアップハッカソン「Startup Weekend」に参加します。この3日間のハッカソンでできたのが「SENSEI ノート」の原型です。

「その3日間で『SENSEI ノート』のアイデアを持ちこんでプロトタイプを作ってみて、もっとやったほうがよいと思い、翌日に退職願を出しARROWSの前身、株式会社LOUPEを創業しました」と浅谷さん。ちなみに、Startup Weekendで浅谷さんの「SENSEI ノート」は入賞し、世界大会への出場も遂げています。

2)夜行バスで地方へ向かい先生の課題に耳を傾ける日々

わずか3日でプロトタイプを作り、入賞。独立を決めて翌日には退職と、一気に展開するかのように見えた「SENSEI ノート」ですが、その後の道のりは平坦ではありませんでした。まず、最大の顧客であり幸せにしたい「先生」の知り合いが、学生時代の友人1人しかいない状態。

ここから浅谷さんの、ある意味、野性味あふれるスタートアップ魂が燃え盛ります。

「当初は、そもそも先生がどんな課題に困っているのかが分かりませんでした。なので、まずは先生たちに会いに行こうと思いました。先生たちが週末に行っておられる勉強会にどうにかして参加して、懇親会で仲良くなった先生から課題を聞くといったことを、ずっとやっていました」

「先生たちに会うために、東京だけでなく、地方へも夜行バスで行っていました。先生たちのイベントに参加し懇親会が終わったら、また夜行バスで帰るという生活をしていました。当時は本当にお金がなかったので、夜行バスをよく使っていましたし、だいたい宿は、そのときに知り合った人の家に泊めてもらったりしていました」

この行動力と巻き込み力。浅谷さんのアツい思いと真っ直ぐな人柄があったからできることだと思います。そのときに知り合った先生はいまだに仲良しで、結婚式のスピーチに呼ばれたり、会社の移転祝いが贈られてきたりするそうです。すごすぎるコミュニケーション力です。

3)「応援」がつながりをつくる

先生たちを応援したい浅谷さん、逆に先生たちから応援されることも多いようです。

「先生たちは、周りから批判されること、たたかれることはあっても、(先生たちを)応援してくれる人は、なかなかいないのが実情。なので、僕に対しても『こんな若者が自分たちのことを応援しようと頑張っているぞ。自分たちも浅谷を応援しないと』と。先生たちから直筆のお手紙やお電話いただくこともあります」

先生たちからこれほど応援され、愛されている企業は日本中探しても他にないと思います。

「応援」に関しては、もう一つ、印象的なエピソードがあります。起業して間もない2014年~2016年ごろ、浅谷さんはなかなかうまくいかず苦労していました。一軒家を借りて仲間皆で住み込み、24時間仕事漬けの日々。振り返ると、当時の浅谷さんたちは「名もなきベンチャー」。浅谷さん自身も「よく大家さんが家を貸してくれたものだ」と思っていたら、大家さんの奥さんが実は先生で、「浅谷さんたちみたいなことをやっている会社は応援するしかない!」とサポートしてくれたのだそうです。応援のご縁に深く感謝している浅谷さんです。

4)これまで「逆張り」でやってきた

「応援」と同じく、浅谷さんを表すもう一つのキーワードは「逆張り」です。浅谷さんは「逆張りするのがポリシー」だそうで、その理由は「できないという諦めから始まる未来は嫌だから。それより、色々な方のお力もお借りしながら、こうやったらできるだろうと考えるほうがいいです」といいます。これが、ARROWSのミッションの説明「知性は困難を乗り越えるために存在する」にもつながっていくのだと思います。

3 ビジネスモデルの根本も「先生ファースト」

徹底して「先生ファースト」を貫くARROWSは、先生たちからすると「無償でこんなに応援してくれる会社」です。浅谷さんが学校へ行くと「私たち1円も払っていないのですが、皆さん大丈夫ですか? どうやって生活をされているのですか?」と心配されることもあるそうです。

いまのところARROWSの売上は、「SENSEI よのなか学」でコラボする企業からの費用で成り立っています。企業は、未来のお客さま、未来のファンを作れるということで、マーケティング予算をつけてやりたいと言ってくれるそうです。

この「SENSEI よのなか学」のブレイクスルーポイントになったのはGoogleとのコラボだという浅谷さん。まだ実績がない時点でコラボしてくれて、他社も「Googleが参加しているなら、うちも」と続くようになりました。

こうして「企業から対価をもらい、先生には無料で提供する」ビジネスモデルは、ARROWSにおけるビジネスの大事なポイントです。先生たちから1円でももらおうとなると、学校側で決済が発生してしまう。そうなると手続きが面倒だし、時間もかかる。そうではなく、先生からはお金をもらわない、先生が使いたいときに使いたい教材を無料で使えるようにすれば、より多くの子どもに伝えられます。浅谷さんは自分たちの歩みをこう振り返ります。

「そもそもなぜ学校教育で、物事が進んでいないのかと考えると、たぶんビジネスモデルの視点が違っている。行政か保護者からお金をもらうとかの二択しかなかったり。僕たちは、そもそもそのアプローチ自体が間違っているのではないかと考え、新しい道を切り開いていきました」

4 「今後の展開」そして「ビジネスで大事にしていること」

最後に、浅谷さんに今後の展望と、ビジネスにおいて大事にしていることを改めて聞いてみました。浅谷さんの言葉でご紹介します。

●浅谷さんが語る今後の展望

「海外へも展開していきたいですね。国内では、先生の人数は100万人ですが、世界でいうと5000万人から6000万人くらいいますから。そう考えると、現在のARROWSのユーザー数は、6000万人中の9万人ですから、まだまだだなと考えています」

●浅谷さんが語るビジネスで大事にしていること

「ARROWSではバリューのひとつに“先生ファースト”を掲げていますが、常にARROWSで話題になるのは“これって先生のためになるのかな?”とか“先生の課題って何だっけ?”です。これはとても大事にしていることですね。そうでないと、例えば企業からお金をもらうのが目的になっていくとか、もともとやろうとしていたことがだんだんねじ曲がってきてしまいます。われわれがやりたいのはそうではない。

そのようにミッション・ビジョン・バリューからブレず、乖離することなく、事業を進めていけているところは、メンバーにも共感してもらっていると思います」

「物事は“A or B”ではなく“A and B”だと、社内でもよく言っています。二者択一でなく、両方取りに行くのだと。コロナ禍やウクライナなど世界情勢なども含め、そういったピンチをいかにチャンスに変えるかだと。僕はそう思っています」

「先生ファースト」を、メンバー皆とブレずに徹底的に考え抜いていく。これは非常に重要なことだと思います。「われわれの顧客は誰か」「誰を喜ばせればいいか」「誰を一番幸せにしたいか」。こうしたことを、試行錯誤や創意工夫を繰り返しながら見事に実践・実現していると感じました。これを組織としてやり続けるのは、覚悟も胆力も必要で、ものすごいことをされていると思います。

「先生ファースト」のサービス、これはぜひ全世界6000万人の先生たちにも広がってほしい、そうして日本の、世界の学校教育がもっと良くなってほしいと心から思いました。浅谷さんたちなら実現できそうです! 有り難うございます。

以上(2022年11月作成)