書いてあること

- 主な読者:Z世代を採用したいが、なかなか応募をしてもらえないと悩む経営者

- 課題:会社として、どんな対策や準備をすればZ世代が関心を持つのか分からない

- 解決策:Z世代を特別扱いせず、迎合もせず、会社としての「ありのまま」を伝える。ただし、「中で働く人」にフォーカスするなど、伝え方や届け方には工夫が必要

1 Z世代を採用するにはまず、「Z世代の声」を聞いてみよう

会社の今後のためにも「若い人を採用したい」と、Z世代(この記事でのZ世代は10代から25歳くらいまで)に注目している経営者は多いものです。Z世代は、どのような価値観やキャリア観、人生観を持ち、どのような会社で働きたいと考えているのでしょうか。

Z世代といっても考え方は人それぞれで、環境によっても違います。実際にZ世代の方々に話を聞くと、中学・高校の頃から起業を意識し、そのための勉強をしている人、何か一つに特化した中小企業で働きたい人、大企業がいい人、芸術分野に進みたい人などさまざまです。

「Z世代」とひとくくりにするのはもはやナンセンスかもしれませんが、一方で、世代が離れているからこそ、「どんなふうにアプローチすれば響くのか、せめて傾向が知りたい」という人もいるでしょう。

そこで今回は、自らもZ世代であり、就活YouTuberとしてご活躍し、日ごろからたくさんのZ世代と接している株式会社Diaryの代表取締役社長、福田駿(ふくだ しゅん)さんにお話をお聞きしました。この記事では、その内容をまとめてご紹介します。

取材を通して見えてきたのは、変にZ世代に迎合せず、会社や経営者のリアルや本音、情熱を、嘘偽りなく発信し伝えることの大切さでした。

なお、記事の最後には、Z世代に「どんな働き方をしたいか」などを聞いたアンケート結果も掲載していますので、考え方の傾向についてご参考になれば幸いです。

2 「人検索」の信頼度。人とのつながりに価値を置くZ世代

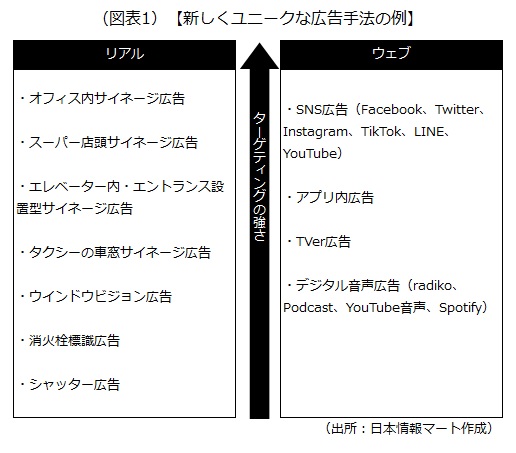

1)Z世代の選択肢に入るには? SNS活用が有効

昔からある、学生の人気企業ランキング。大企業、世に名の知られたITベンチャーやコンサルティング会社などが上位に入っているイメージです。今のZ世代の場合はどうでしょうか。

結論からいうと、昔から変わらず、

「大企業」「知名度の高い会社」に行きたい

というニーズは、Z世代にもあります。

ただし、注意したいのは、

単にそういう会社しか知らないから、「その他」が選択肢に入らないというだけである

ということです。

「そもそもあまり世の中の会社を知らない」人たちに自社を認知してもらうには、フォローが必要です。その手段としてSNS、YouTubeなどは有効に活用したいものです。

一方で、福田さんによると「もう一つの軸として、ベンチャー企業やスタートアップ企業に入社したい人も増えています。その中でも、やはり見せ方やブランディングが上手な会社は、志望されやすいと思います」とのこと。

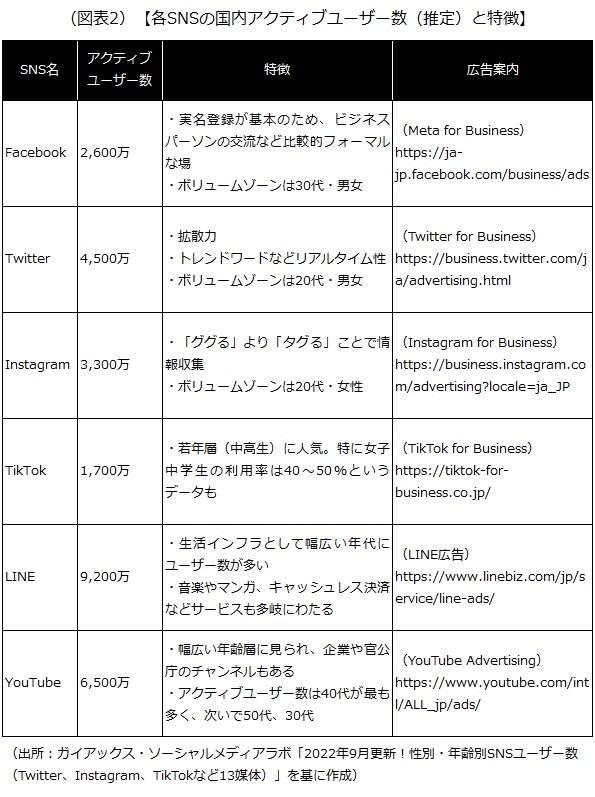

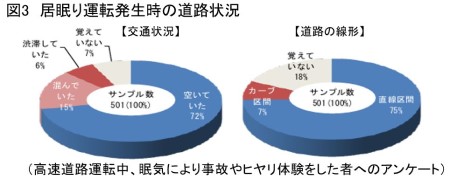

例えば、社員の働いている様子を伝えるSNSやYouTube、TikTokなどの動画配信をやっている会社は、新卒や第2新卒の採用に強い印象があるといいます。実際に、Z世代222人に「就職・転職に関する情報の入手方法」をアンケートしたところ、「SNSで入手する」が28.4%。これは、「就職・転職サイトで入手する」の47.3%に次いで、実に、2番目に多い回答でした(アンケートは2022年9月に実施)。

2)つながりが大切な「人検索」の時代

また、人とのつながりに価値を感じるZ世代は、「人検索」も大切にするのだと福田さんは教えてくれました。人検索とは、文字通り「人を軸にした検索」で、

- 先輩がいる会社だから

- 友達がインターンシップに参加した会社だから

といった「人とのつながり」から、情報を求めていくことをいいます。

Z世代の間で、人検索の信頼度はどんどん増しているといい、

- 「あの人」が言っているから

- 「あの人」がメディアで紹介していたから

などに価値を感じる人が多いそうです。

「人検索」はある意味、中小企業にとってチャンスな面もあります。大企業の場合、すぐに上長からの許可が下りなくて、SNS運用や動画配信がやりにくいかもしれませんが、中小企業だと、こまやかな配慮をしつつ、「小回りの利く運用」がやりやすいのではないでしょうか。

また、従来のサイト検索では、どうしても知名度の高い大企業しか検索されませんでした。しかし「知らないから検索されようがない」というところから、「人検索」であれば、人を介することで、認知される可能性があるのです。

3)情報感度が高い=若手を受け入れる態勢があるのでは

会社を検索しても、文字や写真だけでは、いまひとつ実態は伝わりづらいものです。恐らく多くの会社で、アットホームな雰囲気の写真や言葉が並んでいることでしょう。

文字と写真だけでは伝わらないものを、いかに伝えるか。SNSを活用するとしても、それぞれをどう使うのか。リアルに会う機会を設ける工夫なども必要です。

福田さんいわく、例えばTikTokなどを経営者がやっていると、「情報感度がかなり高い、ということは若手を受け入れる態勢があるんじゃないか」とも感じるそうです。ワンクリックで簡単にエントリーできてしまう時代ですから、「この会社に入ってみたい」という、ある意味「ファン」をどれだけ増やせるかが重要なのかもしれません。

また、社会的な信頼度が高いとされるメディアから、取材を受けたり紹介されたりした場合も、その事実をSNSや動画で発信することが大切です。それぞれの会社にもともとついているフォロワーを介して、興味のある学生に拡散される可能性があるからです。第三者という「人」、あるいは社会的な信用のあるところから発信されたことが、さらなる信用を築きます。

なお、Z世代の就活生は、次のような傾向があるそうです。

- OB・OG訪問など、自分のなりたい人、憧れている人が受けていた会社を志望する

- ランキングやリサーチを見て会社を選ぶ

- 人材系のエージェントを利用し、ベンチャーなどを受ける

いずれにも共通しているのは、Z世代側は情報感度が高く、とてもよく調べているということです。やはり、Z世代に届く可能性を広げられるよう、SNSなどでこまめに情報発信するのが効きそうです。

4)近い世代と和気あいあいと働きたい。会社の平均年齢も重要な要素?

実際にZ世代の方に話を聞くと、「大企業は人間関係が難しそうだからあまり行きたくない」という声もありました。これは、どういったイメージを抱いているのでしょうか。

考えられる理由の一つとして、会社の規模が大きいと、一緒に働く人を選びにくい(どういう人と一緒に働くのか分からない)など、恐れを感じているというのがあるかもしれません。

また、社員の平均年齢も、Z世代が気にかける要素の一つだといいます。「ちょっと年の近い若い先輩がいたほうがよい」という声は多く聞かれます。

50代の社員しかいない会社に、20代前半の新卒社員が入社するとしたら、仕事の内容ややりがいなど、よほどの動機が必要なはずです。会社の状況にもよるので一概にはいえませんが、段階的に会社の平均年齢を下げていくというのも一策かもしれません。

5)裁量を大きく、休日しっかり、副業も。憧れる働き方のモデルは?

では、Z世代が憧れる働き方のモデルは、どのようなものなのでしょうか。

「人検索」にもあったように、やはり「憧れる会社」という面でも「人」は大事なようで、福田さんからは、Z世代が魅力を感じる会社の一つは、「憧れる人が働いている会社、かもしれません」という答えが返ってきました。

具体的には、自分たちが普段使っているサービスを運営する会社で、かつ若手の頃から裁量権を持って活躍している人が多い会社は、憧れの対象になるといいます。例えば、入社3年目で事業責任者の立場など、上の役位で物事を動かしている人。かつ休みもしっかり取り、週休3日で副業もといった働き方は、憧れられるそうです。ただ、福田さんはこう続けます。

「裁量権があるかどうかは、よく就活生から気になると言われることではあります。でも、それを意識しすぎて、実態と乖離(かいり)している情報を伝えたりするのはよくないですよね。やはり、リアルを伝えるというのが大事だと思います」

3 キラキラは必要ない。本音やリアルな実態を発信

ここまでZ世代の気持ちを考えてきましたが、とはいえ福田さんも言っていたように、彼らに迎合し、無理をして「キラキラ」に見せようとするのはよくありません。大切なのは、やはり、

本音やリアルな実態を、偽ることなく伝えること

です。無理をしてZ世代の気に入る感じに見せ、それで採用に至ったとしても、いざ実際に一緒に働けば、どこかでほころびは出るはずです。それは労使双方にとって不幸でしかありません。

「うわべだけのきれいごとを言っているようでは、信用できないと感じてしまう。本音をきちんと言っているのか、リアルな実態を発信しているのかを、包み隠さず伝える。そういうところは『この会社に入りたい』と思う要素として、とても大きいはずです」

結果としてエントリー数が少なかったとしても、それが本音やリアルな実態を伝えた上でエントリーしてきた人たちならば、「辞退率は低いのでは」と福田さん。

福田さんの言葉を借りると、変にZ世代を意識したり、短絡的に「憧れられる」会社や経営者、社員を目指したりする必要はありません。それよりも、ありのままを、熱意を持ってきちんと伝えることが重要です。デジタルに慣れており、プロモーションも見慣れているZ世代相手だからこそ、嘘をつかない、妙にきれいに見せない伝え方や発信の仕方が大切です。

経営者や社員が「うちの会社はこういうことを実現したいから、一緒にやりたい人、ぜひ1週間でもいいから、まず見にきてほしい」「私はうちの会社のこういうところ(仕事でも雰囲気でも)、めちゃ好きなんです。一緒に盛り上げてください!」くらいのほうが、臨場感や熱量が伝わり、Z世代の胸に迫るものがあるのではないでしょうか。

また、インターンシップを取り入れて、1週間など実際に一緒に働いてみると、お互いに実情が分かっていいかもしれません。その様子を経営者、社員、インターンシップ生(Z世代)がSNSや動画配信すると、リアルな姿が伝わりやすいでしょう。

株式会社Diary 代表取締役社長、就活YouTuber:福田 駿(ふくだ しゅん)さん

■株式会社Diary■

https://diary-inc.com/

■YouTubeチャンネル「しゅんダイアリー」(チャンネル登録数11万人以上)■

https://www.youtube.com/channel/UCdo3Z5oFt04IDMjpjaXN5hw

補足:Z世代に「就活・働き方」について聞いたアンケート

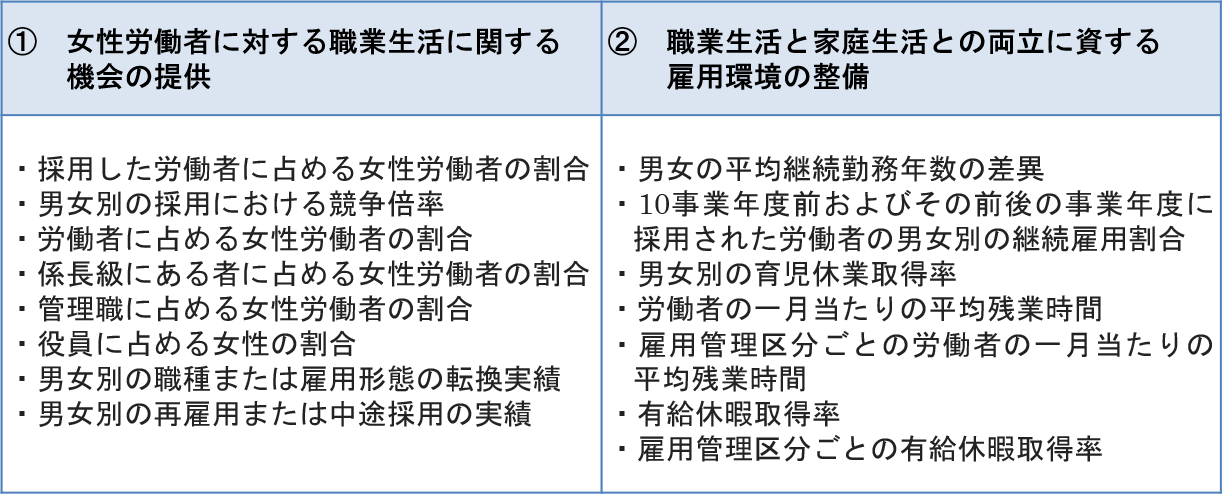

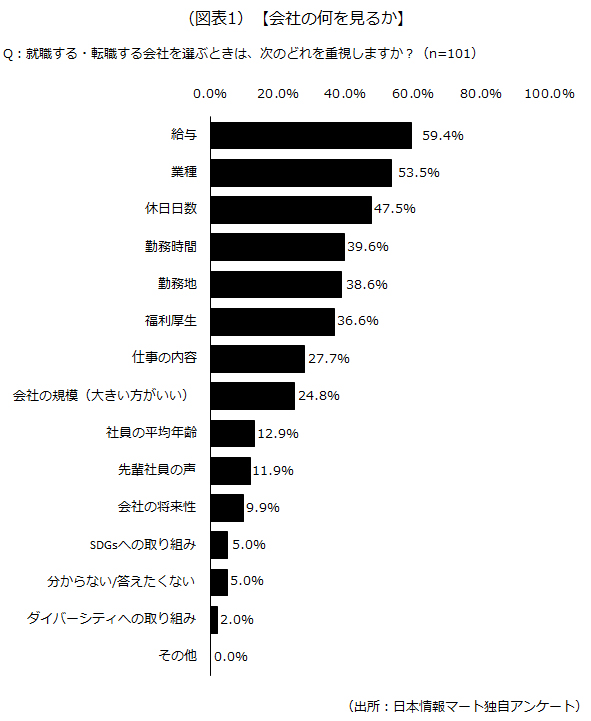

アンケート結果はあくまで一例です。世の中の全てのZ世代にあてはまるわけではありませんが、傾向を知るヒントになるかもしれません。会社を選ぶときには、やりがいや業種などもそうですが、給与の他、休日日数や勤務時間、勤務地といった働く環境も大切にしたいようです。

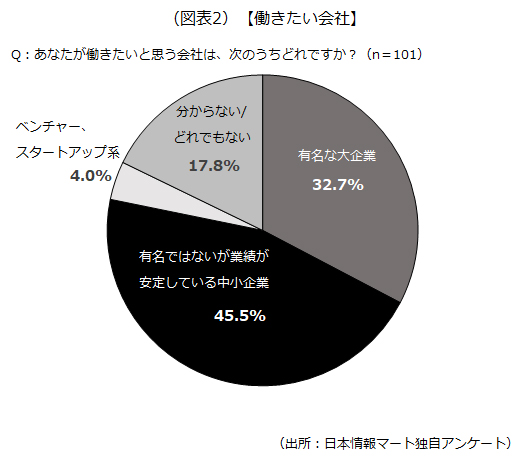

「有名ではないが業績が安定している中小企業」で働きたいと考えるZ世代も多いようです。

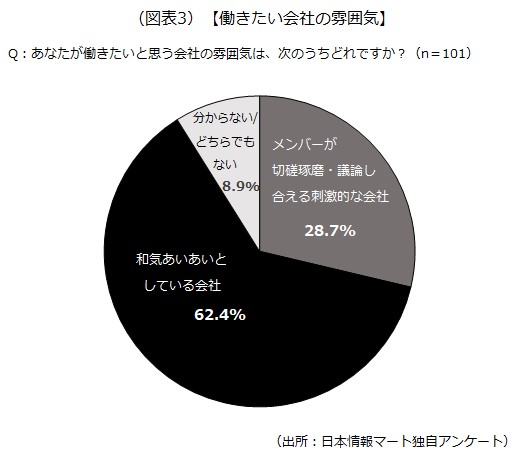

切磋琢磨(せっさたくま)し合えることより、「和気あいあい」を重視しているようです。

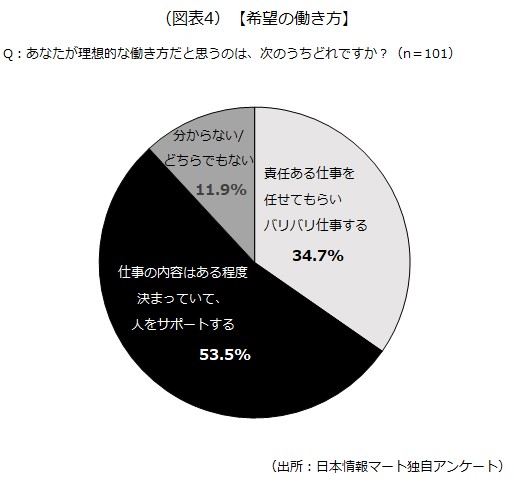

どちらかといえば、人のサポートをする仕事のほうが望ましいようです。

以上(2022年10月)

pj00655

画像:j.ennifer-shutterstock