書いてあること

- 主な読者:外国人観光客に感染症の陽性反応が出たときや、その他の病気やけがをしたときの対応に不安のある宿泊施設運営者

- 課題:事前の準備は何をすべきか、実際に発症したらどう対応すればよいのか分からない

- 解決策:症状に応じて外国人対応が可能な医療機関や薬局を紹介するなどの対応を行う。感染症の疑いがある場合は同行者も含め客室内に待機してもらい、相談窓口に伝える

1 外国人観光客の感染・傷病の備えをしておこう

新型コロナ感染症対策のために制限されてきた外国人観光客の入国が、2022年10月11日から全面解禁となりました。今後、外国人観光客を受け入れる宿泊施設にとって課題になるのが、「外国人観光客が感染症や病気・けがに見舞われること」です。

外国人観光客を受け入れている宿泊施設は、症状の確認や、医療機関の紹介などの対応が求められますが、まず直面する課題は、

- 外国人対応ができる医療機関が分からない(旅行業者)

- 会話対応・通訳が十分できない(宿泊施設)

- 施設現場に医療的な専門知識を有する人材がいない(宿泊施設)

ことです。

そこでこの記事では、こうした課題を解決するために、押さえておくべき宿泊施設の準備態勢と、実際に発症者が出た際の対応方法を紹介します。

2 事前準備と対応方法

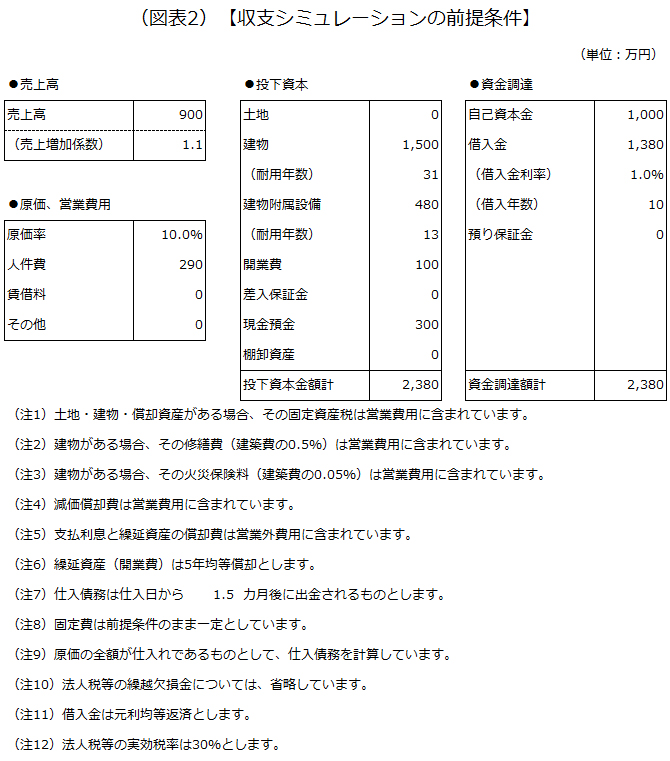

外国人観光客の病気・けがに対する準備と対応について、フローチャートで紹介します。

以降では、外国人観光客の「受け入れ前の準備」「受け入れ時の対応(病気・けがをする前)」「実際に病気・けがをした場合の対応」の3つのシーンに分けて紹介します。

3 受け入れ前の準備

1)外国人対応可能な医療機関や薬局などを調べる

日本政府観光局(JNTO)のウェブサイト「日本を安心して旅していただくために 具合が悪くなったとき」では、新型コロナに対する相談窓口や医療機関の検索、医療機関のかかり方などが、日本語、英語、韓国語、中国語(繁体中文、簡体中文)で公表しています。

事前に近隣の医療機関を検索し、

かかりつけとなる医療機関の連絡先を2~3カ所程度確認

しましょう。医療機関名・連絡先・所在地の他、タクシーを使った場合の所要時間などについても調べ、「連絡先一覧」としてまとめておきます。

■日本政府観光局(JNTO)「日本を安心して旅していただくために 具合が悪くなったとき」■

https://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/mi_guide.html

薬局については医療機関と違って、積極的に外国語対応ができることを公表していないことが多いようです。一般社団法人「くすりの適正使用協議会」では、患者に分かりやすい表現で要約した薬情報サイト「くすりのしおり」(英語版)と、市販薬を検索できる「おくすり検索」(英語版)を公開しています。

■「くすりのしおり」(英語版)■

https://www.rad-ar.or.jp/siori/english/index.html

■「おくすり検索」(英語版)■

https://search.jsm-db.info/sp_en/index.php

2)外国人対応のコールセンターを控える

医療機関の情報提供や電話医療通訳(医療機関専用)を無料で提供しているAMDA国際医療情報センター、外国人旅行者向けコールセンター「Japan Visitor Hotline」が利用できます。連絡先を受付に用意する他、ポスターやチラシを施設内に貼ったり、プリントアウトして外国人旅行者に配布したりといった準備も大切です。

■AMDA国際医療情報センター 東京オフィス■

https://www.amdamedicalcenter.com/

■外国人旅行者向けコールセンター「Japan Visitor Hotline」■

https://jsto.or.jp/news/info-190304/

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会の竹村奉文氏は、コールセンターとの連携を深めることが大切だと言います。

「まずは外国人旅行客―宿泊施設―コールセンター―医療機関の連携を進めていくことが必要です。医療は専門用語が多いし、宿泊施設のスタッフの多くは、病気の判断をできる能力をもっていません。現場で勝手な判断ができないのだから、すぐに保健所や医療機関、医療サービス会社などへ相談すべきです」

3)各種コミュニケーションツールの準備

1.救急車利用ガイド

スタッフに周知し、フロントの目のつく場所に掲示しておきます。消防庁では、16言語の「訪日外国人のための救急車利用ガイド」を作成しているので、用意しておきましょう。

■訪日外国人のための救急車利用ガイド■

https://www.fdma.go.jp/publication/portal/post1.html

また、「救急車を呼んだほうがよいか」、「今すぐ医療機関に行ったほうがよいか」など、判断に迷ったときは、

「#7119」(または地域ごとに定められた電話番号)に電話する

と、救急電話相談を受けられます。医師、看護師、トレーニングを受けた相談員などが電話口で傷病者の状況を聞き取り、「緊急性のある症状なのか」や「すぐに医療機関を受診する必要性があるか」などを判断します。

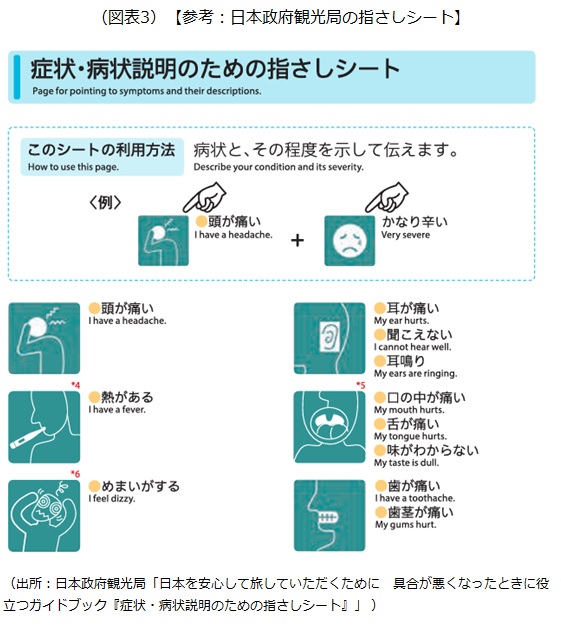

2.指さしシート

実際に外国人観光客が病気・けがに見舞われた場合、「救急車を呼ぶか」「どの診療科を紹介するか」などを判断するために、「指さしシート」を用意しておきましょう。

日本政府観光局のウェブサイト「具合が悪くなったときに役立つガイドブック」には、「症状・病状説明のための指さしシート」が収録されているので活用できます。

■具合が悪くなったときに役立つガイドブック■

https://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/support.html

3.ヒアリングシート

外国人旅行者から体調不良について相談を受けたら、症状・状況を可能な範囲で聴き出して、ヒアリングシートに記入します。救急車を要請するときや医療機関を受診するときは、ヒアリングシートに基づいて必要な情報を提出してください。

4)多言語音声翻訳システム導入の検討

多言語音の音声翻訳ができるツールを利用するのもお勧めです。ツールの一例を紹介します。

1.「VoiceTra(ボイストラ)」:情報通信研究機構

話しかけると外国語に翻訳してくれる無料の音声翻訳アプリです。翻訳できる言語は31言語ですが、声で入力できる(20言語対応)、何語かを自動判別もできる(10言語対応)、音声が出力される(18言語対応)など、機能によって対応できる言語の数が異なります。

2.「VoiceBiz(ボイスビズ)」:凸版印刷

スマートフォンやタブレット用の専用アプリとクラウドサーバ上の翻訳エンジンが連動し、多言語音声翻訳サービスを提供します。自治体窓口、学校、観光といった、訪日外国人の受け入れや在留外国人の対応で多く使われる業界用語、定型文を標準搭載しています。

3.「POCKETALK(ポケトーク)」ポケトーク

70言語間では音声とテキストによる通訳機能が使え、12言語では音声で入力した翻訳結果のテキスト表示が可能な翻訳機です。複数の端末がありますが、翻訳はインターネット上のAIが行うので、どの端末でも同レベルの翻訳結果が得られます。

5)スタッフへの研修・教育

各種ツールを用意するだけでは、いざというときに対応できません。実際の対応を想定して、スタッフへの研修・教育を実施しましょう。とはいえ、病気・けがを治療するのは医療機関なので、複雑な対応を考える必要はありません。

基本的には、「緊急性の有無」によって、「どのような対応をするか(救急車を呼ぶ・医療機関を紹介する・薬局を紹介する)」「対応の責任者や、対応した情報の共有」などを確認しておきます。

6)補足:地元自治体の医療ガイドラインも確認してみる

前出の竹村氏は、自治体により地域性や人口規模に違いがあるため、都道府県が医療ガイドラインを独自に作っていることも多いとして、次のように話しています。

「地域の事情や地元自治体の医療ガイドラインに沿って、宿泊施設ごとに対応していく必要があります。まずは地元の保健所や消防署に確認してください。また、東京都などはファストドクターと連携しています。このように自治体側も外国人への対応を進めているので、自治体の動向をチェックしておくのも重要です」

ファストドクターは24時間365日体制で活動している、全国の医療機関から構成された総合窓口です。症状に応じて救急医療機関案内や夜間休日往診、オンライン診療なども行っています。

4 受け入れ時の対応(病気・けがをする前)

1)旅行保険加入の有無の確認

宿泊する外国人観光客には、旅行保険加入の有無を確認しておきましょう。旅行保険に加入していれば、日本入国後にした病気やけがの治療費を補償してくれます。他にもコールセンターに電話をすると、適切な医療機関の紹介を受けることができますし、提携医療機関を受診した場合には、保険会社が直接医療機関に治療費を支払いますので、キャッシュレス診療を受けることができます。

宿泊施設側が外国人観光客に対して、訪日外国人向け旅行保険をセットにした宿泊プランを販売するケースもあります。こうした保険に加入しておけば、宿泊施設の手間を減らせるメリットがあります。

2)「コールカード」「ガイドブック」などの配布

宿泊する外国人観光客には、「コールカード」を配布しましょう。これは「救急車を呼んでください」などの内容が、複数の言語で記載されている名刺サイズのカードです。参考に三重県志摩市消防本部のコールカードを紹介します。

また、氏名・連絡先・性別・言語といった基本情報や、既往歴、服薬中の薬などの情報を書き込んでもらう「ガイドブック」も配布するとよいでしょう。日本政府観光局のウェブサイトでは、基本情報や既往歴などが書き込めるものがアップされています。

■日本政府観光局「具合が悪くなったときに役立つガイドブック」■

https://www.jnto.go.jp/emergency/jpn/support.html

5 実際に病気・けがをした場合の対応

1)症状と本人の意向を確認

翻訳ツールやヒアリングシートを利用してみましょう。ヒアリングが難しい場合は、できるところまで確認し、保健所やコールセンター、かかりつけ医などに連絡しましょう。

1.救急車を呼ぶ

119番しましょう。ヒアリングができた場合は、その情報を基に救急隊員に伝えましょう。前述したとおり、「救急車を呼んだほうがよいか」、「今すぐ医療機関に行ったほうがよいか」など、判断に迷ったときは「#7119」(または地域ごとに定められた電話番号)に電話しましょう。

2.医療機関を紹介する

医療保険の有無を確認し、事前に決めた医療機関の「連絡先一覧」に沿って医療機関に連絡しましょう。受診の際には、パスポートと旅行保険証書を持参するように伝えてください。

3.薬局を紹介する

薬を買いたいという本人の意思がはっきりしている場合は、営業中の薬局・ドラッグストアを探しましょう。

2)外国人観光客の症状、医療機関・薬局などの対応を確認し、自施設内で情報共有

医療機関などを紹介した後は、宿泊施設などが積極的に準備・対応することはありません。ただ、紹介した医療機関・薬局などがどのような対応をしたか確認しておき、同様の対応が必要になった外国人観光客に紹介する際の参考にしましょう。

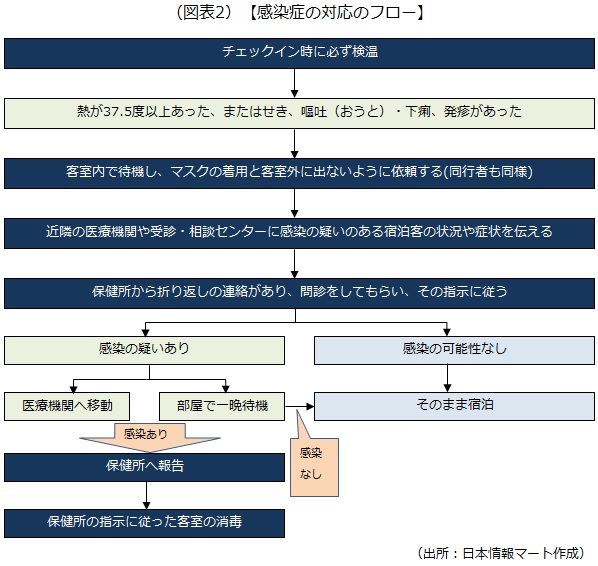

6 外国人観光客からコロナの陽性反応が出たら?

全国旅館ホテル生活衛生同業組合連合会・日本旅館協会・全日本ホテル連盟は、「宿泊施設における新型コロナウイルス対応ガイドライン(第2版)」を2021年11月22日に示しています(下記参照)。外国人に限ったことではありませんが、指標として確認しておきましょう。

滞在客に新型コロナ陽性の疑いが発生した場合の対応

- 利用者から発熱や体調不良の申し出があった時にすぐに案内できるよう、最寄りの医療機関または保健所や受診・相談センターの連絡先が事務所内やフロントデスクなどですぐに見られるようにしておく

- 利用者または従業員の感染が判明した場合、保健所の積極的疫学調査に協力できるよう、過去1カ月以内の利用者(代表者)のすぐに連絡がつく携帯電話等の緊急連絡先を記録・保存しておく

- 発熱や呼吸困難、けん怠感など、感染の疑われる宿泊客がいる場合、客室内で待機し、マスク着用及び客室外に出ないように依頼する(同行者も同様)

- 事前に待機する部屋等を決めておく

- 食事も部屋に届けるなど、他者との接触を極力避け、対応するスタッフも限定する。対応時にはマスク及びフェイスシールド、ゴーグル等を着用

- 近隣の医療機関や受診・相談センターに連絡し、感染の疑いのある宿泊客の状況や症状を伝え、その後は保健所からの指示に従う

- 当日の宿泊者名簿を確認し、保健所への提出に備える

- 館内の他の宿泊客への情報提供は、保健所の指示に従う

なお、観光庁は「外国人観光客の受入れ対応に関するガイドライン」を2022年9月に改定しています。外国人観光客の全面受け入れにより、ガイドラインも改定されるとみられます。最新情報をチェックしつつ、外国人観光客の対応をしていきましょう。

以上(2022年10月)

pj60079

画像:unsplash