書いてあること

- 主な読者:SDGsに関心はあるけれど、二の足を踏んでいる経営者

- 課題:会社としてSDGsに取り組むメリットが分からない

- 解決策:SDGsを会社の利益に結びつけるための3つのステージを実践する

1 中小企業はSDGsで利益を出せます

- 商品に「売り上げのうち1円を地元の自治体に寄付します」と表示したら、売り上げが飛躍的に増えた

- 自社のショールームと工場見学通路にSDGsの取り組みを掲示してSNSなどで発信したら、県内の小・中・高校からの工場見学が殺到した

- 県が認定するSDGs推進建設企業登録制度に認定登録して自社のウェブサイトでPRしたら、引き合いが増えた

これらは、私たちがSDGs活動に関してコンサルティングをさせていただいた中小企業で、実際にあった話です。中小企業の多くの経営者の方は、SDGsの話になると、真っ先に「SDGsでどうやって稼げるの?」というご質問をされます。その答えは、

SDGsは、やり方次第で利益を出すことができます。逆に今からSDGsをやっておかないと、今後は商機を失ってしまうかもしれません

ということです。背景には、製品やサービスを買う際の判断基準として、ビジネスを通して社会や環境に良い影響を与えていることが重視される時代に進んでいることがあります。

このシリーズでは、中小企業がSDGsで利益を出すために必要な3つのステージを、私たちがコンサルティングをさせていただいている中小企業の具体例も交えながら、2回にわたって紹介します。

中小企業がSDGsで利益を出すためにクリアすべき3つのステージは次の通りです。

- 第1ステージ:SDGsを知り、社内の活動を全てSDGsにひも付ける

- 第2ステージ:SDGsに関する自社の強みと課題を明確にして活動方針を決める

- 第3ステージ:SDGsに関する活動を社内業務の利益・社会貢献の発信に結びつける

よくあるのは第1ステージだけで終わってしまうケースです。自社がSDGsを行っていることが分かっただけで、それ以上何も行わないのでは、「稼ぎ」につながりません。社内で自社の強みと課題を共有することによって、強みから利益を生み出すとともに、課題から見えた社会貢献活動への取り組みを発信して認知度を高めることが肝要です。

2 SDGsの考え方や仕組みの最重要ポイント

3つのステージをご紹介する前に、SDGsの考え方や仕組みについて、「SDGsで稼ぐ」ための最も重要なポイントだけご説明いたします。

1)SDGsにはマイナスのイメージがほとんどない

SDGsという言葉にマイナスのイメージを持つ人は、皆無といっていいでしょう。当たり前のように思えますが、実は企業活動にとって強力な「魔法」になり得るものです。

どのような企業活動でも、営利目的である以上、見方によってはマイナスの側面が出てきてしまうものです。ところが、SDGsは前面に押し出しても、こうした懸念は不要です。自社のさまざまな活動について、SDGsという「魔法」をかけて発信することで、その企業が社会課題解決を担う、持続的可能で将来有望な企業だと認知されることになります。

ある意味で自社がSDGsに取り組んでいることは、「アピールした者勝ち」といえます。自社のウェブサイトの他、顧客向け、求人向けなど、あらゆる場面で宣伝すべきです。

2)「SDGsやってるの?」から「SDGsやってないの?」の時代に

大企業や金融機関などは、SDGsの取り組み実績に応じて取引先の選定を行うようになってきており、仕事の可否を決めるようになり始めています。

私たちはSDGsに関するコンサルティングをさせていただいていますが、近い将来、「SDGs監査」が行われるのではないかと想定し、監査ツールの構築を行っています。つまり、遠からず、企業が「SDGsやってるの?」と聞かれる時代から、「SDGsやってないの?」と聞かれる時代がやってくるということです。

SDGsは、「ヒト・モノ・カネ」という企業経営の全てに関連しており、しかも世界の共通言語になってきています。「モノ・カネ」に続いて人的資本の開示が求められていく時代において、SDGsは企業価値を判断するための、明確で分かりやすい指標になってきているのです。

3 第1ステージ:社内の活動を全てSDGsにひも付ける

1)企業活動におけるSDGsの範囲を知る

それでは第1ステージとして、SDGsを知り、社内の活動を全てSDGsにひも付けることから始めましょう。社内の活動をSDGsに置き換えることを前提にした「SDGsを知る」ということは、企業活動をSDGsの活動として捉えてみることが大事です。環境省によるSDGsガイドは、企業活動をSDGsにひも付けるのに役立ちます。

SDGsの17のゴールには、それぞれ企業活動にも連想されるターゲットキーワードがあります。例えばゴール1「貧困をなくそう」であれば、貧困・災害・社会的保護・土地・レジリエントなど、ゴール8「働きがいも経済成長も」であれば、雇用・生産性・働きがい・労働・女性・障がい者などがターゲットキーワードです。これらのターゲットキーワードを、社内の活動をSDGsにひも付けるための参考にしましょう。

SDGsを知るには、外部の講師を招いてセミナーを開催するのもよいでしょう。社員にもSDGsに対する関心を持ってもらうことが大切です。

2)給茶機の導入や社員の地元の祭りへの参加もSDGsとひも付け

SDGsについて知ったら、いよいよ社内の活動を全てSDGsにひも付けていきましょう。

「うちの会社はSDGsなんて何もしていない」と言っている会社でも、実はSDGsにひも付けできる活動を行っているのに、気付いていないだけです。

実例としてご紹介させていただくのが、私たちが1年以上にわたりコンサルティングさせていただいた、作業工具製造のマルト長谷川工作所(新潟県三条市)です。同社はウェブサイトにSDGsへの取り組みを掲載していますが、自社の事業や業務改善、社員教育などの営利活動だけでなく、給茶機の導入などにまでSDGsにひも付けています。以下に一部例を紹介します。

- 生産性向上への取り組み:ゴール8「働きがいも経済成長も」、ゴール9「産業と技術革新の基盤をつくろう」

- 社員教育(若手への技術伝承):ゴール4「質の高い教育をみんなに」

- 自社で製造している爪切りを活用した独自のネイルケア方法を啓蒙する事業:ゴール3「すべての人に健康と福祉を」

- 給茶機の導入:ゴール2「飢餓をゼロに」、ゴール6「安全な水とトイレを世界中に」

- 社員が地元の祭りに参加している:ゴール11「住み続けられるまちづくりを」

- 社員が除雪車で近所の道路も除雪している:ゴール11「住み続けられるまちづくりを」

「給茶機の導入もSDGsなの?」と感じた方もいらっしゃるかもしれません。ですが同社では、給茶機の導入によって捨てるお茶がなくなり、節水にもなっていることをしっかりとアピールしています。まさに、「物は言いよう」、少し強引であってもいいので、SDGsの魔法をかけてしまいましょう。

3)会社の経営方針とSDGsもひも付け

多くの中小企業は、経営理念や社是、社訓などの「経営方針」があります。そうした経営方針を、社内の活動と同様にSDGsとひも付けていくことで、社内外の人たちに分かりやすくアピールすることができます。

先ほど紹介したマルト長谷川工作所の企業理念は、「一人ひとりが輝く人づくりでつながりと感謝の心を育みます」「世界を駆けめぐる物づくりで縁のある全ての人を幸せにします」という2つです。先ほどのSDGsへの取り組みを紹介するウェブサイトでは、最初に「世界を駆けめぐる物づくりを通じて持続可能な社会実現に向けて、SDGsの達成に貢献いたします」と、企業理念とSDGsをひも付けています。こうすることで、「私の会社は企業理念にもSDGsの精神を掲げています」ということを、しっかりと社内外にアピールすることができています。

4 第2ステージ:SDGsに関する自社の強みと課題を明確にして活動方針を決める

社内の活動を全てSDGsにひも付ける作業が終わったら、その中での自社の強みと課題を明確にし、活動方針を決めます。そのためには、まずはSDGsにひも付けた社内の活動を分類し、分類ごとに優先順位を付けて活動方針を決めることが必要になります。

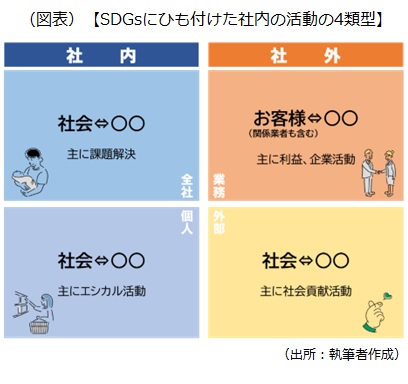

1)企業によるSDGsを4類型に分類する

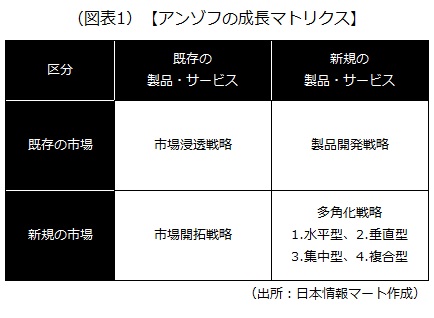

ひも付けした社内の活動は、4つの類型に分類することができます。

左上の「社内での全社の活動(社内環境)」は、主に社内の環境づくりを表しています。働き方改革に基づく労働環境の改善や、社員の権利の強化などが該当します。マルト長谷川工作所の事例では、1.の生産性能向上への取り組みや、2.の社員教育が含まれます。残業削減や休暇の取り方、育児介護休暇などの推進、健康経営や会社が定めるホワイトマーク認定など、働く人の心理的安全性を高めることで働く人のやる気を引き出すことにもつながります。

左下の「社内での個人の活動(会社生活)」は、社内での個人によるSDGsの取り組みです。会社が社員のSDGsへの取り組みを支援するもので、マルト長谷川工作所では4.給茶機の導入や、6.社員が除雪車で近所の道路も除雪していることが該当するでしょう。

右上の「社外での業務の活動(会社業務)」は、社外での営利活動です。マルト長谷川工作所では3. 自社で製造している爪切りを活用した独自のネイルケア方法を啓蒙する事業が該当します。この記事のテーマである、SDGsで「稼ぐ」ことの早期実現を目指すのであれば、この

「社外での業務活動」にSDGsのための資源を集中させる

ことが重要です。他の社内活動よりも、自社の営利活動が社会課題の解決につながることを明確にして、SDGsのいずれかのゴールにひも付いた形にすることを優先させるのです。

右下の「社外での外部の活動(個人活動)」は、マルト長谷川工作所では5.社員が地元の祭りに参加していることが該当するでしょう。

自社の「稼ぎ」を考えた場合、「社外での業務の活動」「社内での全社の活動」の優先度が高いといえます。残りの「社内での個人の活動」「社外での外部の活動」は、採用活動やイメージアップなど、長期的な利益向上のための取り組みだということを認識しておきましょう。

優先順位の低い2つの類型については、自社だけで取り組むのでなく、関わる人を増やすことで、「SDGsの共通コスト削減(注)」につなげましょう。

(注)SDGsをコストに見立て、活動を行うたびにコストが削減するという意味で用いています

2)自社の強みと課題の抽出

SDGsに取り組むといっても、17のゴール全てに取り組み、全てをアピールする必要はありません。自社の活動に最も合ったゴールだけを前面に押し出すようにしましょう。

前述したように、特に優先するのは、4類型の区分けをした中の「社外での業務の活動(会社業務)」に該当するものです。この中で、自社の強みであり、コストが掛からず即時に効果の上がる、つまり利益増加と社会課題の解決に結び付きやすい活動を選定して優先的に行うことが大切です。

逆に、利益増加と社会課題の解決に結び付きにくい活動は、なぜ結び付きにくいのかという課題が見えてくるはずです。

今回はこれで終わりです。後編では、第3ステージの解説と、私たちがコンサルティングをさせていただき、実際にSDGsで利益やメリットを得ている中小企業の成功事例について紹介させていただきます。

以上(2022年8月)

【著者紹介】

井上浩仁(いのうえ ひろひと)

NAコンサルティンググループ代表 https://na-consulting-group.jp/

【働く人の安全と健康をモットーに社会に還元奉仕する】を信条とし、ワークライフバランスの実現をはじめとするホワイト企業戦略に基づくSDGs経営・健康経営・業務効率化・人事評価制度構築・安全衛生・ハラスメント対策など多様な従業員の環境づくりと人的資本コンサルティングにおける企業の目指す目的に沿った中長期的な人財デザインを行っている。県内外中小企業・各商工会議所・経済団体・学校などの共催セミナーなども開催しており、社会で輝く人財づくりに尽力している。

pj80133

画像:shutterstock-brutto film