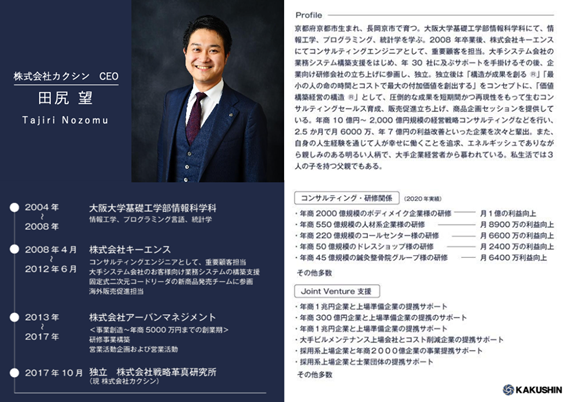

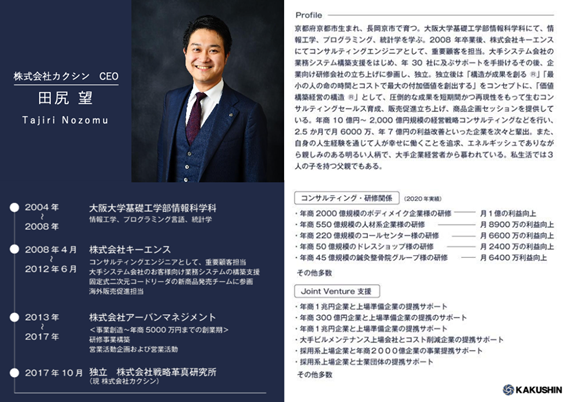

年間1000人以上の経営者と会い、人と人とのご縁をつなぐ代表世話人杉浦佳浩氏。ベンチャーやユニークな中小企業の目利きである杉浦氏が今回紹介するのは、田尻 望(たじり のぞむ)さん(株式会社カクシン代表取締役社長CEO)です。

企業にとって最も根源的で普遍的な経営課題「お客さまの声をどのように聞き、どのように向き合っていけばいいか」。今回は、この点について、田尻さんのお話をご紹介します。「お客さまの付加価値の最大化」を徹底的に追求し、多くの実績を積み重ねている田尻さんが教えてくださるのは、場当たり的にお客さまの声を聞いて終わりではない、「お客さまの声を聞く、向き合う、自社に取り込んでいく、形(商品やサービス)にする、お客さま自身が得る付加価値を最大化する」の流れを継続する【仕組み】づくりです。

今回、かなり深く厚いテーマですので、この記事でご紹介するのは「考え方の入り口部分」です。それを自社のことに落とし込んで考えてみると、より実践的なものになるでしょう(もっとご関心のある方は、田尻さんのご著書などがオススメです)。

1 田尻さんたちにとっての「利益」

田尻さんたち株式会社カクシンは徹底した「価値主義経営®」(詳細は後ほど)を追求し、お客さまの付加価値の最大化に取り組んでいます。

「うちの会社は【付加価値】に特化しています。それはつまり、うちのお客さまの利益が目的なわけではないんです」と田尻さん。見ているのは、田尻さんたちのお客さまにとってのお客さま。「うちのお客さまが、その先のお客さま(商品やサービスの受益者)に提供する価値がターゲット」で、それを最大化する仕組みを作り上げていくのが目的です。そういう意味では、

「お客さまの喜びが私たちの利益」

と笑顔で語る田尻さんです。しかもそれを体現し成果事例も豊富です。なにかもう、ここの段階で「一番大事なことを、ちゃんと徹底・実践している」という骨太さを感じます。

2 徹底的に「構造」にアプローチする

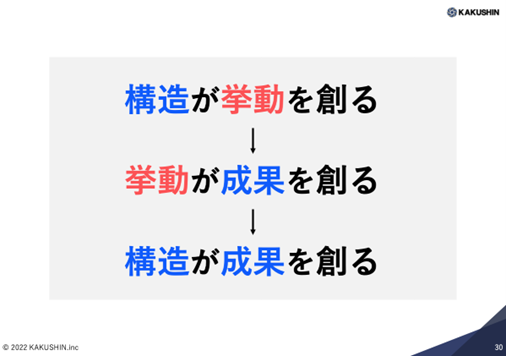

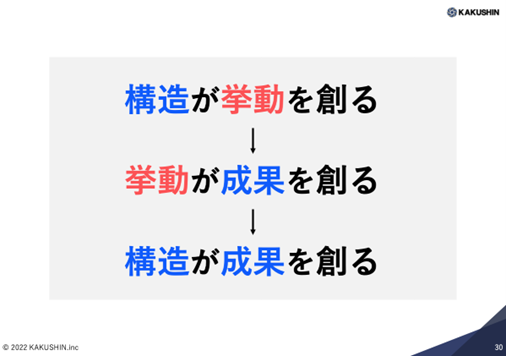

田尻さんたちカクシンが掲げているのは、

「構造が成果を創る®」

です。これは、「徹底的に構造にアプローチすることで、再現性のある仕組みで強い組織を持続する」ことを目指しています。分かりやすく表現すると「一件当たりの付加価値(単価や価格)もしっかり上げていった上でお客さまに喜んでもらいましょう」「これを仕組みでちゃんとやっていきましょう」ということで、田尻さんは次のように説明しています。

「仕組みが大事で、仕組みをつくる力=人の力を上げていき、組織の力を上げる。人は石垣と言いますが、それよりも【人が石垣をつくり、お城を築いていく】と考えています。ですので、その、人が石垣をつくり、お城を築いていく道筋をつくっていきたい」 「属人的なやり方、場当たり的なことを繰り返していても組織が層として積み上がっていかない」

田尻さんが「構造」を掲げるのは、以前勤めていたキーエンスでの学びからです。キーエンスに憧れ、モデリングしようとしている田尻さん。「構造が成果を創るという力を知らないと、キーエンスのようにはならない。あの会社に積み上がった仕組みの多さは臨機応変にパッとできるものでは絶対にない」と続けます。田尻さんが語るキーエンスからの学びは、改めて後ほどご紹介します。

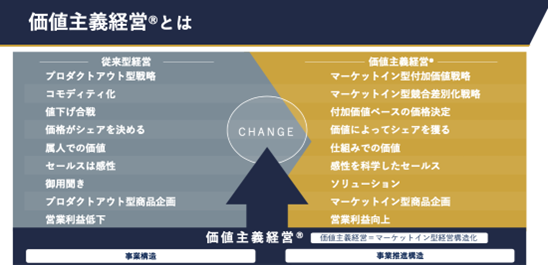

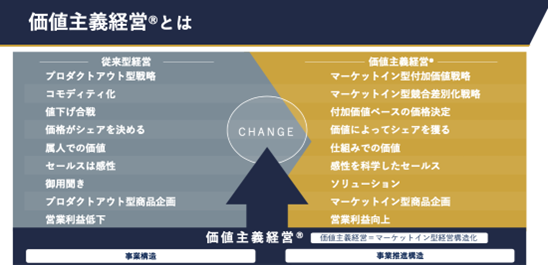

3 田尻さんたちが進める「価値主義経営®」

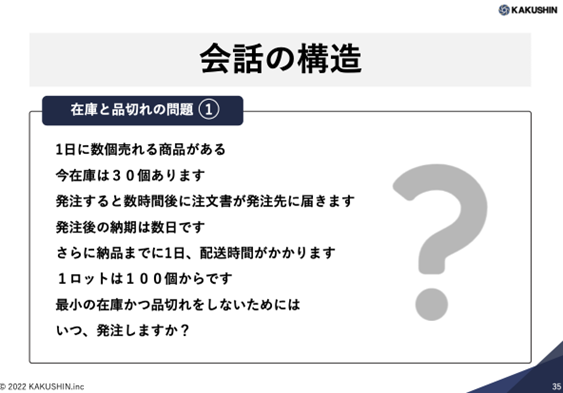

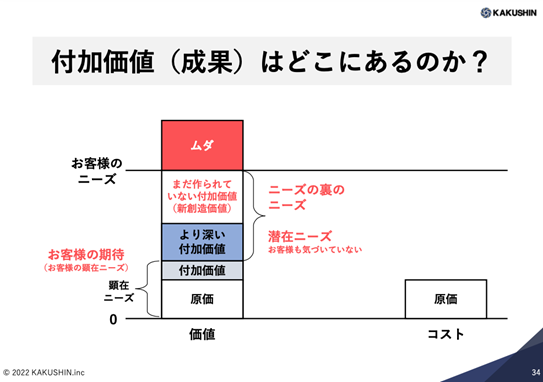

ここで、田尻さんたちが進める「価値主義経営®」をご紹介します。この「価値主義経営®」については、従来経営型と比較した次の図が分かりやすいでしょう。

- コモディティ化でなく、マーケットイン型競合差別化戦略

- 価格がシェアを決めるのではなく、「価値」によってシェアを獲る

- 属人での価値から「仕組みでの価値」

- お客様の御用聞きではなく「お客様の問題を解決し価値を与えるソリューション」

これらの項目や上図は、身につまされる方もいるのではないでしょうか。例えば価格のところで言うと「【値下げ】は経営者がサボっていなければ起こらない」とも言えます。経営者が常にマーケットを注視し、お客さまに向き合い、付加価値を伝え提供していれば、値下げする必要はない。「値下げ合戦」ではなく「付加価値ベースの価格決定」になるわけです。

こうしたことによる営業利益向上を、セールス面・販売促進面・商品企画面で実践しているのが田尻さんたちです。田尻さんたちは、上図の向かって左側の「従来型経営」でなかなか利益が上がらない企業を、右側の「価値主義経営®」にチェンジしていっています。

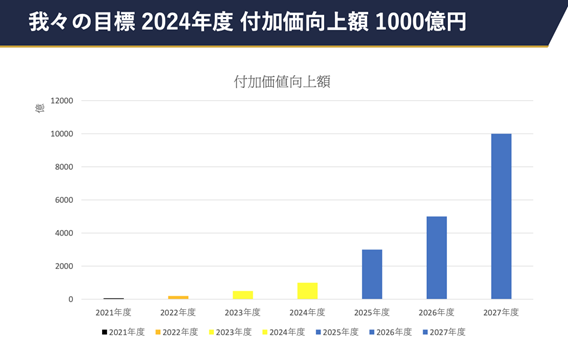

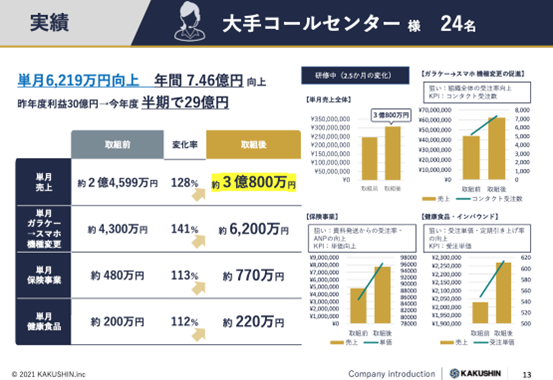

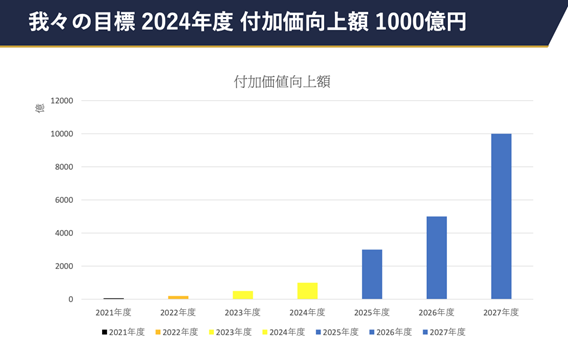

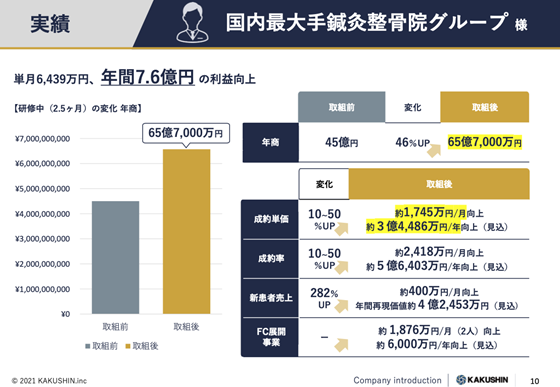

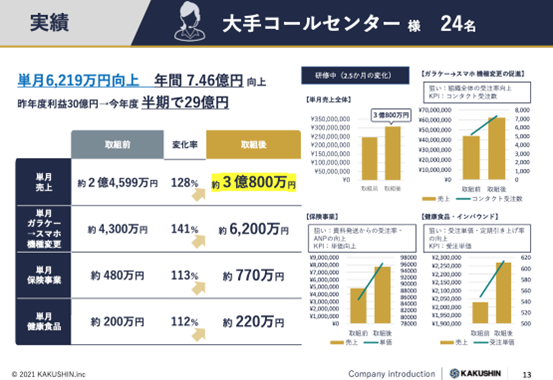

実際に大手コールセンターや法人向け人事管理システム販売部隊など、さまざまな実績を挙げており、カクシンの2021年度の「お客さまの付加価値向上額(お客さま企業に発生した付加価値の向上額)」は約50億円にも上ります。ただし、目標はまだまだ高く、まずは2024年度にお客さまの付加価値向上額1000億円を目指しています。追いかける数字が田尻さんたちは自分たちの売上よりも、この「お客さまの付加価値向上額」というのも、カクシンの大きな特徴です。

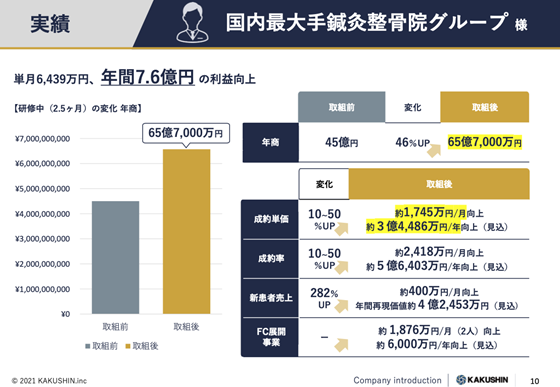

●実績例

4 キーエンスからの10の学び

ここからは、田尻さんが語ってくれたキーエンスからの学びをいくつかご紹介します。まず、田尻さんがなぜキーエンスに憧れ、モデリングしているかというと、理念として

「最少の資本と人で、最大の付加価値を上げるという教え」

があるからと言います。こうした理念は、キーエンスの新卒採用サイトに掲載されています。

1)圧倒的な営業利益率

キーエンスの特徴がまず分かりやすいのは、圧倒的な営業利益率です。

キーエンスは産業機器メーカーとして他に類を見ない営業利益率55.4%(2021年度連結)ですが、これは、「ほぼ値引きをしないから」実現できているものです。競合他社と定価ベースではそれほど金額は変わりません。そこから値引きしないで売れるから営業利益が上がる。なぜ値引きしないでも売れるかというと、「お客さまが価値を理解しているから」です。この「お客さまが価値を理解しているから」の背景には、「付加価値戦略」と「差別化戦略」がある、と田尻さんは語ります。

2)“同時”が肝心。「付加価値戦略」と「差別化戦略」

この2つの戦略を、田尻さん流で噛み砕いて説明すると、次のようになります。

- 付加価値戦略:「私たちはあなたの役に立ちますよ戦略」

- 差別化戦略 :「私たちとは他社とは違いますよ戦略」

「この2つを同時に実践しないと価格がつきません。同時、が肝心なんです」と田尻さん。例えば、「私たちはあなたの役に立ちますよ(付加価値戦略)」だけだと、お客さまは「うん、でもそれは競合他社にもできるでしょ? 値下げしてくれる?」となります。

一方、「私たちは他社とは違いますよ(差別化戦略)」だけだと、今度は、お客さまは「うん、分かるけどその機能は今回いらないから値下げしてくれる?」となってしまう恐れがあります。つまり、「私たちはあなたの役に立ちますよ、しかも、他社とは違います(私たちにしかできないです)」となって初めてお客さまは「そうなの。で、いくら?」と価格(定価ベース)の話になるという仕組みです。

キーエンスが他社と大きく違うのは、この「付加価値戦略」と「差別化戦略」を同時に実践しなければならないということを、商品企画、販売促進、営業マーケティング、営業マネジャーから営業担当者一人ひとりまで「全員が一気通貫して実践している、仕組みになっている」点です。これは、他社の企業活動では見られないことではないでしょうか。

3)お客さまが困っているから商品をつくる

そもそも、キーエンスでは「自分たちがこれをつくりたい」という、自分たち発信の商品づくりをしていないそうです。「お客さまの困りごと」発信で商品をつくっています。田尻さんはこう言います。

「売り上げに困ったからとか、もっと多角化しないといけないからってスタートする他社の新規事業立ち上げって、お客さまが困ってるわけじゃないんですよね。困ってるのは、自社(作り手側)なだけで。キーエンスはお客さまの困りごとからでないと商品をつくりません(お客様が気づいていない困り事:まだ作られていない付加価値=新想像価値、を含む)」

つまり、営業だけでなく、商品開発も含めて会社全体で「お客さまの困りごとからつくる。その価値を伝えて、理解してもらって買ってもらう」が「仕組み=構造」になっていることがキーエンスの強み、特徴といえるでしょう。

4)何より大事な「お客さまの困りごと」

こうしたキーエンスにとって何より大事なのはお客さまの困りごと。「お金よりも大事なのが、お客様の困りごとです。お客さまの困りごとを常に捉えられる位置にいることが重要」と田尻さんは続けます。キーエンスでは、営業担当者が実際にお客さまの現場に行き、直接お客さまから困りごとを聞きます。営業担当者がお客さまの困りごとを聞き、それを本社に定期的にアップする。そして、商品企画者まで含めて徹底してお客さまの困りごとを聞くということも仕組み化されているといいます。

「お客さまへのヒアリング」的なことを実施している会社は他にも多数あると思いますが、陳腐化・形骸化している例も少なくありません。しかし、キーエンスでは、お客さまの困りごとを聞く、そしてそこから商品がつくられていくことが仕組み(構造)になっていて、全員が腹落ちして実践しているので、陳腐化・形骸化せず継続しているのでしょう。

5)日々、基本的なことをコツコツと

一方、お客さまの困りごとを聞いても、それを簡単に商品化するわけではないそうです。キーエンスには商品化するべきかを決めるさまざまな厳しい基準があり、しっかりと検討を重ねたのちに商品化するといいます。

ウェブサイトやプレスリリース、営業活動などを見ているとキーエンスの新商品開発・販売のサイクルは非常にスピード感があり早いと思いますが、それでも、「お客さまの困りごとを簡単に商品化しない」ことを考えると、どれだけ一人ひとりの営業担当者が数多くお客さまの困りごとを聞き集めているか、常にマーケットを注視しているかが伺えます。まさに日々怠らず、コツコツと、そして徹底的に、です。

6)「顕在ニーズ」はつくらない

さて、キーエンスでは、これまで「お客さまの困りごと発信で商品をつくる」とお伝えしていますが、その一方で、「お客さまが【欲しい】ものはつくらない」とも言っています。これは、お客さまの「顕在ニーズはつくらない」ということであり、キーエンスがソリューションニーズを徹底しているからにほかなりません。

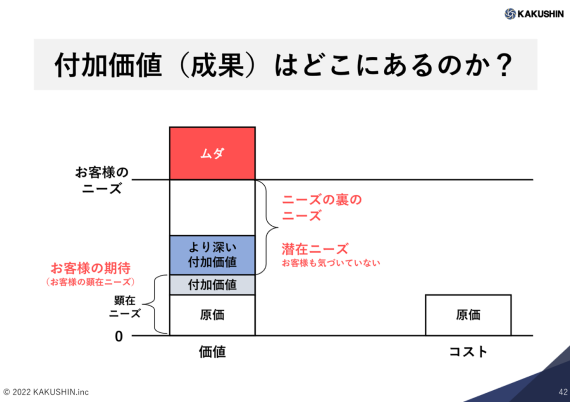

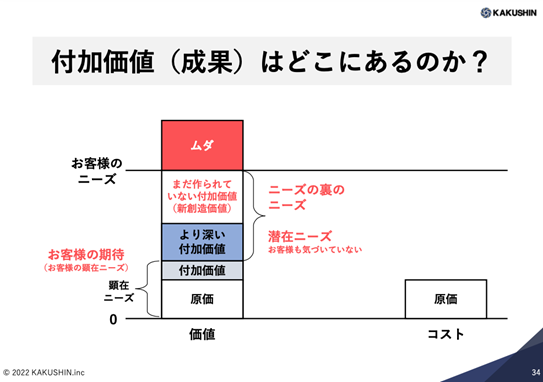

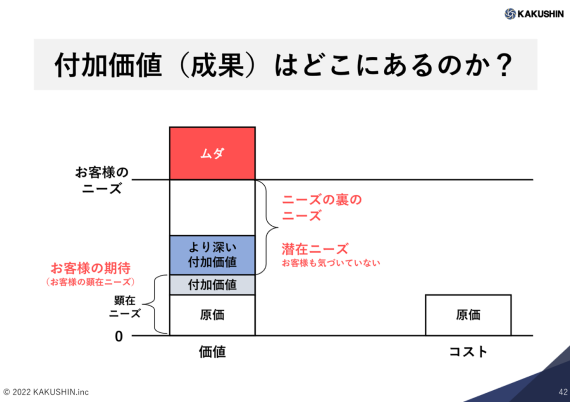

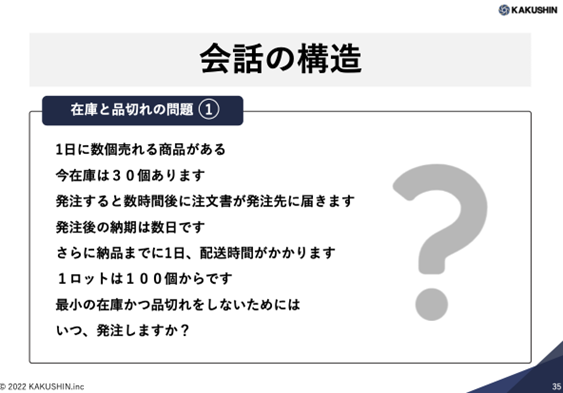

キーエンスが大事にしているのは、より深い付加価値のある「潜在ニーズ、ニーズの裏のニーズ」です(下図ご参照)。

顕在ニーズは顕在しているので、「検索」ができますが、「潜在ニーズ」はお客さま自身も気づいていないので、「検索」ができません。たとえ、検索ワードを知っていたとしても、その検索ワードが自分の問題解決につながることに気づいていないので、やはり「検索」はできないでしょう。

その潜在ニーズを引き出し、それを解決することを商品化する、提案するのがキーエンスのやり方です。これも、言うは易しでなかなか実践できるものではありません。つい、顕在ニーズどころか、上図の赤い「ムダ」のところ、つまり「お客さまのニーズの上」の商品化や提案をしがちです。そうした会社は利益率が低くなると田尻さんは言います。一見、お客さまのことを考えていそうですが、「ムダ」つまり、お客さまの顕在ニーズでも潜在ニーズでもない商品をつくって売ろうとしているからです。使われない多機能、高性能……。この図は、見るとちょっとドキっとさせられます。

7)考え抜かれた「構造」

田尻さんが教えてくれるキーエンスからの学びの根本には、考え抜かれた「構造」があります。田尻さんのカクシンでも「構造が成果を創る®」を掲げているわけですが、「キーエンスという会社がなぜあれほど利益が出ているのか。それは、キーエンスというストラクチャー(構造)があるからだと考えています」と田尻さん(下図ご参照)。

「構造が成果を創る®」の分かりやすい例として、田尻さんはいくつか例を挙げてくれました。そのうち、「Apple Storeの76°の例」は広く知られています。これは、Apple Storeでは商品が76°の角度で陳列されていることを指していますが、この角度には重要な理由があります。

「実は【76°】では商品が見づらい」のだそうです。そこでApple Storeを訪れたお客さまは、見づらいから商品を手に取ってみる、つまり触ることになります。これが、Appleの狙いです。「人は手に取ったものに愛着を持つ」そして、スティーブ・ジョブズ曰く「iPhoneの良さは触ってみないと分からない=触ると圧倒的に良いことが分かる」。構造(仕組み)が成果(価値)を創る例として分かりやすいのではないでしょうか。

8)会話の構造化

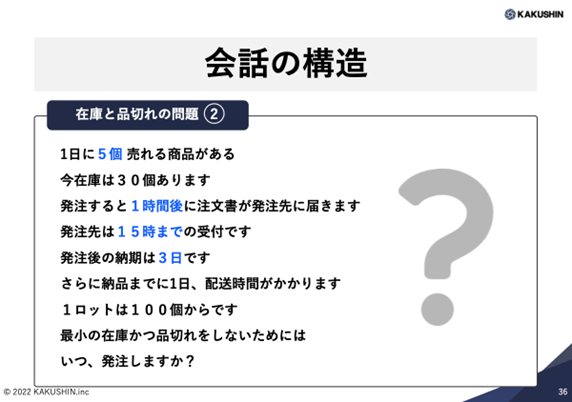

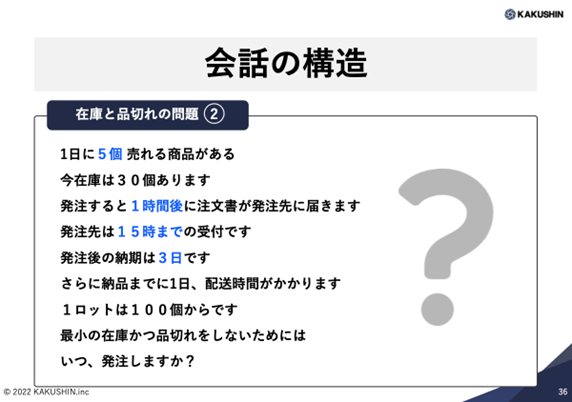

キーエンスでは「会話」も構造化されています。例えば下の2つを比べてみてください。

これは、この問題の答えがどうこうというよりも、「答えを出すのにかかる時間」がポイントだと田尻さんは解説します。上の①のほうは、具体的な個数や時間がまったく分からず、とても曖昧です。これでは答えを出すのに時間がかかります。一方、下の②のほうは具体的な個数、時間が明らかになっているので秒で答えが出るでしょう。①の会話が多い会社と②が多い会社では、②が効率的で営業利益が高いのは分かりやすいのではないでしょうか。キーエンスは、②の会話がデフォルトだといいます。

9)価値の伝え方

世の中には「営業トーク」を用意している会社はたくさんあるでしょうが、キーエンスの場合は価値の伝え方も「構造」に基づいています。キーエンス流の「価値の伝え方の例」を田尻さんが示してくれましたので、2つご紹介します。

【お客さまの困りごとから価値提供につなげる例】

お客さまに困りごとを聞いたとき、「社内のコミュニケーションに悩んでいる」という回答。ここで営業担当者が「分かりました、では社内コミュニケーションに良いセミナー講師がいるのでご紹介しますね」となるのは、単なる御用聞き営業。お客さまのニーズに合わせているようで、「御用聞き」しかしていない。

ここで大事なのは、「ソリューションニーズ」として聞くためにもう一段深掘りすること。お客さまに「コミュニケーションでどんな問題が起こっているのですか?」(本当にセミナー講師の紹介などで問題の解決になっているのか)と質問をする。そうすると例えば「実は、人が辞めてしまって……。営業が今年もう5人辞めている」という回答だったとする。そうすると、「それは大変ですね。。営業の方が辞めている間は売り上げが落ちてしまっていますし、例えば年収500万円の営業の方を雇い直すとすると人材獲得に年収の35%かかりますので1人に175万円かかります。新しく雇った方が働いて成果を出すまでに半年かかったとしましょう。でもそれまでも給料は必要なので半年分の給料250万追加すると1人当たり425万かかります。それが5人となると、コミュニケーションの問題から、実に2000万円以上の損失が出ていますよね。これを解決するためのコミュニケーション研修をご紹介します」と伝えて価値を示すことができる。

【世界初・業界初・特許出願中といった価値の伝え方】

「工場にこの装置をつけるとこれだけの生産性が上がりますよね。この装置は業界初・特許出願中なんです」と言うと、お客さまは「比較=相見積もり」ができなくなる。業界初で特許出願中なので、「他社にはない」から。値引きされることもない。「生産性向上=付加価値戦略、付加価値トーク」であり、同時に「特許出願中=差別化戦略、差別化トーク」を実践しているので、価値を示して価格維持が実現できている。

上2つの例はどれも腹落ち感がありますが、特に、「世界初・業界初・特許出願中といった価値の伝え方」については、それこそ商品企画・販売促進・営業一人ひとりのクロージングトークまでが一気通貫して構造化されているので実現できる「キーエンスの構造化営業」と言えるのではないでしょうか。

10)「業界初」を叶える

キーエンスの営業現場での話として、田尻さんは「業界の人は業界の情報に本当に詳しいか?」ということも語ってくれました。これは、企業の前向きなチャレンジを後押ししてくれる話ですので、最後にご紹介したいと思います。

特に法人営業の場合、営業されるほうは、「営業されること」よりも「成功につながるいい情報を教えてくれること」がうれしいものです。「いい情報とは、他社を含めた業界全体の最新の成功事例」であると田尻さんは言います。

ところが、業界の人ほど、自社の競合他社の成功事例は、なかなか知りません。知ることができないのです。しかし、業界の複数社に営業し、困りごとも聞いているキーエンスの営業担当者はそれぞれの会社のことをよく知っています。

要するに、「(お客さまは)自分の会社の成功事例は知っているが、他社も含めて業界全体の成功事例を一番知っているのはキーエンスの営業担当者」になるわけです。よく、法人営業の担当者は、営業先の人に対して「自分たちはお客さまより業界の情報に詳しくない」と“ヒヨってしまう”ことがありますが、「何もヒヨる必要はない。キーエンスのように、自分たち(お客さまの困りごとなどを聞いている営業している会社)のほうが詳しいという状態になればいい」と田尻さん。

お客さまよりも、成功事例などお客さまの業界に詳しくなる。そうすると、お客さまの潜在ニーズをさらに超えた「新創造価値=まだ作られていない付加価値」をも見つけることができると力強く背中を押してくれる田尻さんです。

「まだ作られていない付加価値、つまり、今までになかったニーズを初めて見つけて、それを初めて解決する。これは業界初です。つまり、業界初は、どの企業でも実現できるのです」

こうしてみると、自分たちも、「業界初」が実現できそうに思えてきませんか? キーエンスからの学び、それを詳しく読み解き、多くの企業の「付加価値」を最大化している田尻さん。幾重にも積み上げた「構造」的なお話から、お客さまの声を聞き、向き合い、そして付加価値を上げていく明るい未来が具体的にイメージできる気がしました! 有り難うございます。

以上(2022年7月作成)