年間1000人以上の経営者と会い、人と人とのご縁をつなぐ代表世話人杉浦佳浩氏。ベンチャーやユニークな中小企業の目利きである杉浦氏が今回紹介するのは、山本義仁さん(ガレージバンク株式会社のCo-Founder/CEO)です。

山本さんの事業を分かりやすく表現すると、まさに「デジタル質屋さん」といえます。お話を伺っているだけで、なにか消費に対する考え方がバージョンアップされ、「モノの持ち方」「お金の生み出し方、使い方」などの価値観が変わっていく感じがします。かつて銀行員だった山本さんならではの思い、アイデア、工夫が満載のお話をご紹介します。

1 「モノの価値を具現化してお金に変える」をオンライン完結で実現

スタートアップのエンジニアが、副業で自分のサービスを構築するために、MacBook(ノートPC)を「担保」に資金をつくり、マーケティングに投入する。しかもMacBookは、月々のリース料を支払って、手放さず使い続ける

こんなお金の生み出し方、使い方が山本さんのサービスで実現しています。実に手軽な資金調達方法ではないでしょうか。

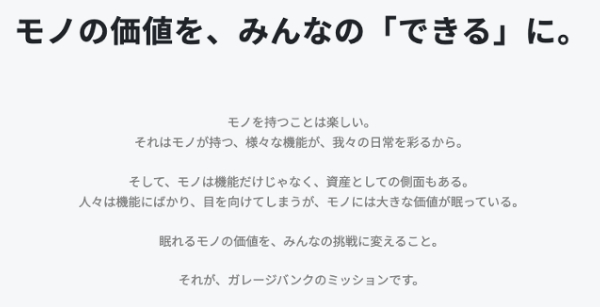

山本さんは、ミッション「モノの価値を、みんなの【できる】に。」(下記)を掲げ、主に「個人の動産資産の流動化」を手掛けています。

「個人が保有する動産資産の資産価値を具現化して、その価値を挑戦・やりたいことに使ってもらおうというのが我々のミッションの根底にある」

と語る山本さん。これを実際のプロダクトに落とし込んでいるのが個人向けのセールアンドリースバック「CASHARi(カシャリ)」です。スマホアプリで簡単にできるところが大きなポイントで、2022年1月、山本さんたちは「スマホアプリを用いたセールアンドリースバック」のシステムで特許を取得されています。

山本さんの考えを形にしたスマホアプリ「CASHARi(カシャリ)」について、3つの点から特徴をご紹介します。山本さんの思いが詰まっています。

1)ワンストップのセールアンドリースバック

一般的に、セールアンドリースバックというと「法人向け」がメーンで、かつ、取り扱うのは不動産、自動車、機械などです。山本さんの「CASHARi」では、「個人」が自分のノートPCやカメラ、スマホ、ゲーム機などのモノ資産をお金に変えることができます。やり方はいたって簡単で、基本的にオンラインで完結します。スマホアプリを使ってアイテムをカメラで撮影し、査定(原則24時間以内)、利用申込みまでできます。お金はセブン銀行ATMで受け取れます。対象となったアイテムは、月々の利用料(リース料)をクレジットカードで支払えば、引き続き使い続けることが可能です。

2)テクノロジーによる「高い画像査定技術」と「不正リスクを防ぐ仕組み」

山本さんたちのすごいと思うところの一つは、テクノロジーで「隙のないつくり」にしている点です。例えば、実物査定ではなく「画像での査定」を実現していて、この独自の画像査定技術があるので、オンライン完結が可能になっています。ポイントは、実家が質屋の共同創業者、磯田氏の持つ査定ノウハウがふんだんに生かされている点だという山本さん。また、「CASHARi」で査定した画像データをすべて教師データとしてモデル化も進めており、さらに精度に磨きをかけています。「これはブランド○○の本物、偽物」も検知できてしまうというから驚きです。

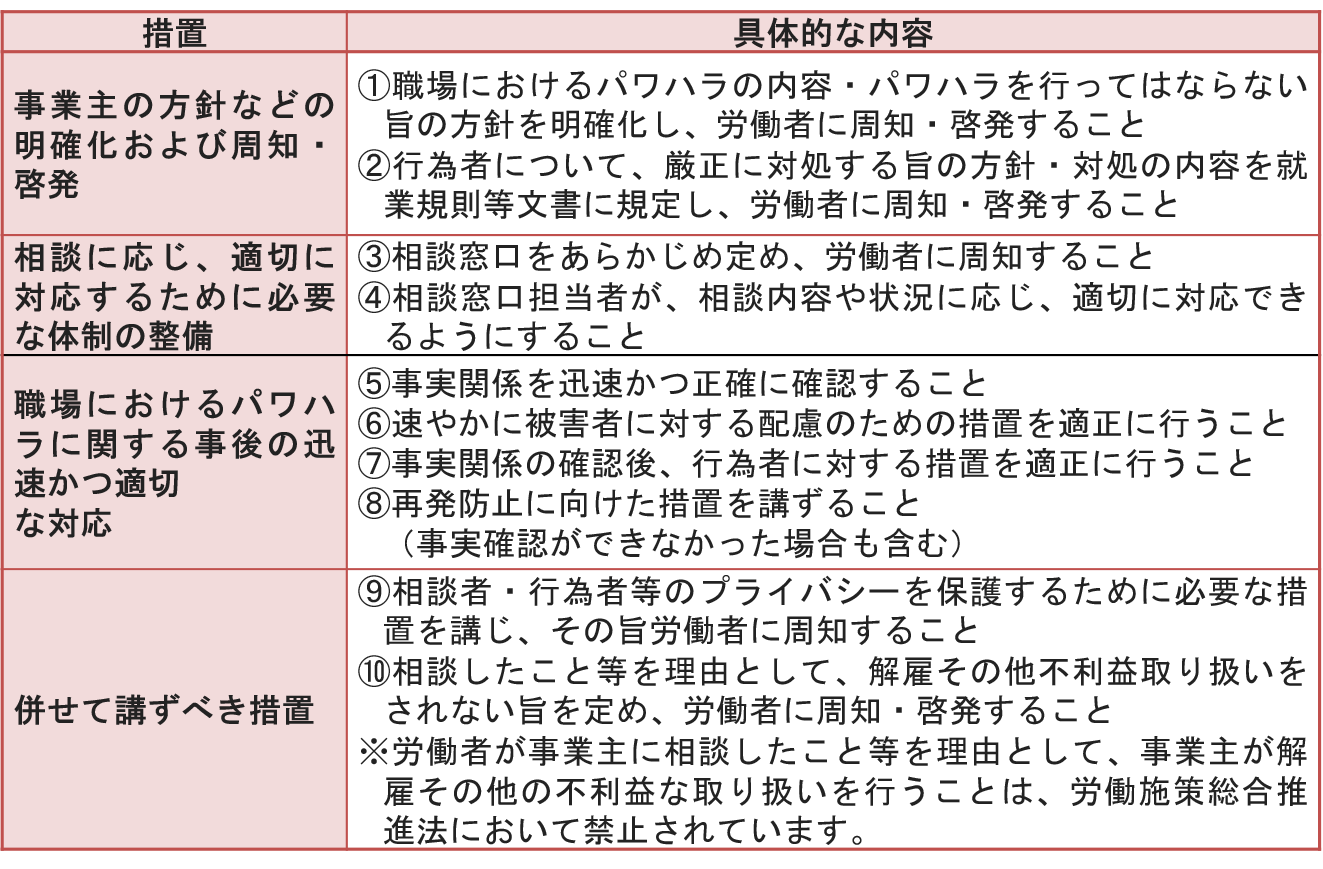

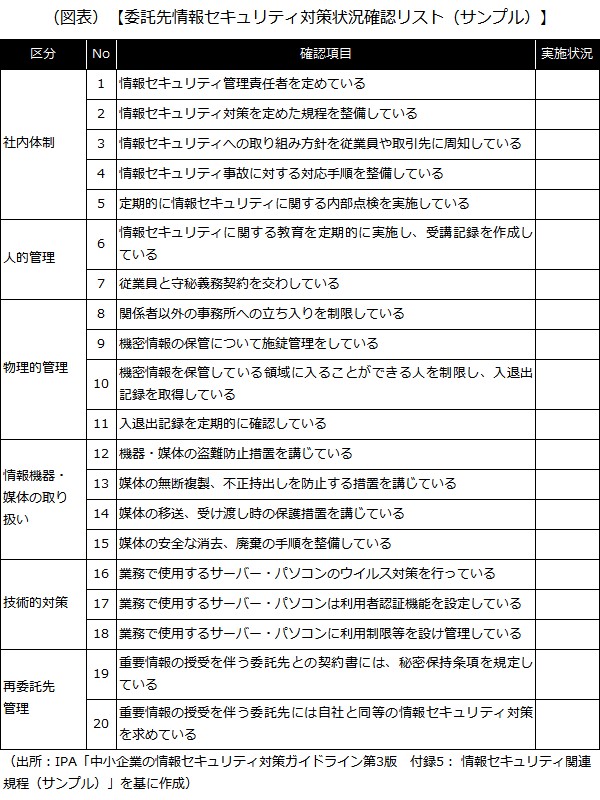

もう一つ、「CASHARi」を支えているテクノロジーは、不正リスクを防ぐ仕組みです。「銀行口座を開くのと同じ基準での本人確認」「画像撮影時の場所の確認」など多数面からの不正リスク防止策(下記資料ご参照)。このあたりは、山本さんの元銀行員というご経歴が大きくプラスになっていると感じます。利用状況をトラッキングし、資産背景なども見ているため、「この人、ちょっと使いすぎていておかしいな」などを検知できているそうです。

スマホで撮影した写真一つで簡単にお金を手に入れられるサービスだからこそ、支える技術やリスク管理には徹底的に手をかけている。良い意味で、とても堅い印象のサービスです。

3)フリマともレンタルとも違う、そしてある意味“質屋さん以上”

「個人の持っているモノをお金に変える」というと、フリマアプリがまず思い浮かびます。フリマの場合、お金は手に入れられますが、アイテムを手放すことになります。それと違って、「CASHARi」はアイテムをアプリ上で預けてお金に変える、まさに「デジタル質屋さん」なのですが、厳密に言うと“質屋さん以上”の使い方ができます。なぜなら、リース料を支払えば、アイテムを預けることなくこれまでと変わらず使い続けられるからです! 「CASHARi」のサービスサイトでは、フリマなどとの違いが次のようにまとめられています。

(出所:ガレージバンク「CASHARi」のサービスサイト)

山本さんは、「CASHARi」を「モノの資産価値を可視化して手軽に管理でき、売却や流動化をワンストップで提供するサービス」と表現します。ポイントは「モノの資産価値の可視化」にあると山本さん。自分が持っているモノがどのくらいの資産価値があるか、そんなことは考えてみたこともない……という人が多いのではないでしょうか。

その点、山本さんのお話を聞いていると、「モノには資産価値があり、お金に変えられる」が実感できてきます。この考え方が定着すれば、自分の「モノ資産=日ごろ使っているPCやバッグなど」を見る目も変わってくるでしょう。分かりやすく言うと、「これだけの資産価値(◇万円に変えられる)なら大事に使おう!」と思います。もっと言えば、買う段階で「資産価値のある良いものを選ぼう」となります。

長く使える良いものを選び、「CASHARi」でリユースしてお金に変え、愛着があったら自分で買い戻すこともできる。山本さんのお話から、自然と無理なく「モノを大事にする」ようになっていく流れを感じます。SDGsを身近に感じている人、特に若い世代の人ほど、こうした価値観がすんなり浸透していくのではないかと思います。

2 なぜセールアンドリースバックをやっているのか

セールアンドリースバックを行っているのには、次の2つの思いがあると山本さんは語ります。

- 個人に対する信用与信の補完、代替をしたい。低スコアの若年層はなすすべがないなど従来の信用与信モデルは限界があり、ライフスタイルにあった調達手段を提供したい。

- サーキュラー・エコノミーを実現したい。モノの死蔵化を防ぎたい。

この思いに至る山本さんの軌跡を振り返ってみましょう。

1)銀行員時代、「個人」「スモールビジネス」向け金融サービスの少なさを実感

山本さんは、新卒で銀行員になりました。もともと起業に興味があったのですが、大学を卒業した2011年は就職そのものも大変なときで、リーマンショックの影響を受け多くの企業が倒産するのを目の当たりに。

「ビジネスを成り立たせるには金融のことをちゃんと知らなくてはいけない」

「世の中の仕組みを知るには多くの企業のことを知る必要がある、知ることができる環境にいなくてはいけない」

リーマンショックの影響などを見てこう考えた山本さん、まずは銀行に就職することを選択します。折しもIT系の企業が注目されていたころで、山本さん自身も大学時代はデジタルコンテンツ系のゼミに所属していました。しかし世の中に流されず、自分でじっくり考えて就職先を選んだ山本さん。

法人への金融商品の提供などを行っていた銀行員時代。大口融資などを経験する中で、山本さんは次のように「ハタと感じた」そうです。

「法人・大企業の方であればさまざまな金融サービスにアクセスできるが、小規模なビジネスや個人ではアクセスできないものが多い」

「その中の1つが、資産の流動化だった。今は皆さんが当たり前のようにモノを買ったり売ったりレンタルしたりというのが定着していますが、それを組み合わせるサービスは、小口でやることはほとんどないと分かったのです」

そこで、「個人の動産資産の可視化→流動化」を考えた山本さん。山本さんは、

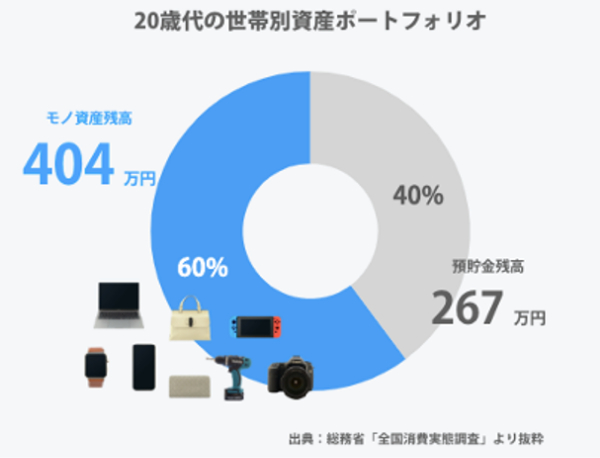

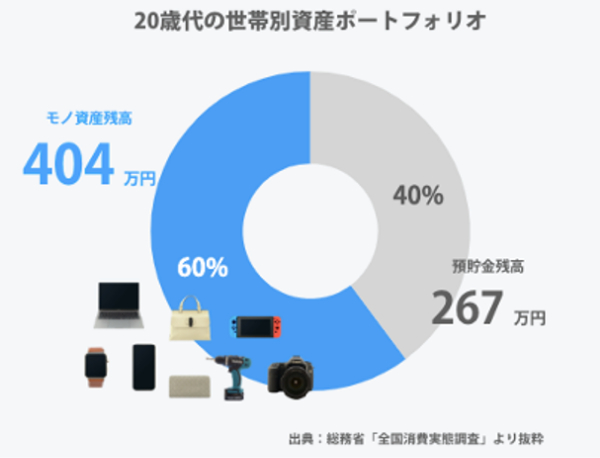

個人のバランスシートの左側を最適化する

と表現します。「(山本さんたちが)ターゲットにしている20歳代の方々でも、モノ資産のほうが現預金より圧倒的に多い。これを流動化できれば、バランスシートとして健全な状態」と山本さんは言います。

確かに、これらのモノ資産を流動化できれば、新しいことにチャレンジする機会を増やせそうです。

2)転職の後、ガレージバンクを創業。目指すは……

銀行でさまざまな業界のビジネスを学んだ山本さん、銀行を退職するとベンチャー企業に転職し、個人事業主向けのファクタリング事業などを担当します。そしてその後、2020年1月にガレージバンクを創業しました。共同創業者かつ「実家が質屋」の磯田氏(前出)は大学時代からのご友人とのこと。お二人の「リユースノウハウ」と「金融ノウハウ」を掛け合わせたサービスが、「今後の社会では必要になっていく」との思いもあって創業に至ったそうです。目指すは、

「リユース×金融」の複合型事業 ≒ 質屋DX

お二人それぞれが別々の世界でしっかり経験と実績を積まれている上に、それが掛け算されているので、地に足のついた会社、サービスが実現できているように思います。世の中にさまざまなスタートアップやテクノロジーを駆使したサービスが出ては消えしている昨今、「地に足のついた」というのは、非常に素晴らしく、重要なことではないでしょうか。穏やかで思慮深いお人柄が伝わってきて、なにか安心できる語り口の山本さんです。

3 若いユーザー世代が感じているであろう「持たざる豊かさ」

山本さんたちのメーン事業「CASHARi」は、2020年11月にスマホアプリβ版をリリースし、オーガニックで順調にユーザーを増やしています。2022年3月時点のユーザー数は1万5000人、査定件数は1万3500件ほど。SNSやネットの掲示板から流入してくるユーザーが多く、もともとターゲットとしている20歳〜30歳代の利用が約80%を占めています。

アイテム別でいうと、20歳〜30歳代が保有していて資産性が高いものは主にデジタルガジェットで、実に全体の77%を占めているそうです。山本さんのお話で面白かったことの一つが「年代によってアイテムが違っている」ということ。「20歳代は、ノートPCなどとにかくデジタルガジェット。いわゆる質屋さん的なブランド物の査定はほとんどなく、あっても財布くらいです。バッグなどの査定は来ません。ブランド物のバッグの査定依頼が多いのは40歳代以上の方々です」と山本さんから教えていただきました。

「モノの持ち方、モノに対する考え方も世代によって大分違うのだなというのが分かります」

所有からシェアへと変わってきている今、特に20歳〜30歳代の人たちは「持たざる生き方のほうが実は豊かである」「モノに固定されることのほうが豊かではない」ということに気付いているのかもしれません。

山本さんたちのサービスが20歳〜30歳代を捉えていること、そして、「モノ」「お金」にかかわる20歳〜30歳代の行動や価値観が想像できる実データが蓄積されていることも、大きなポイントです。さまざまな業界と、マーケティングや商品開発、営業などの面で相性がいいのではないでしょうか。そうした可能性も含め、次章からは山本さんの見据える今後の展開や理想などをご紹介します。

4 山本さんが考える今後、力を入れたい3つのこと

「現状、総務省のデータなどによると個別の動産資産は約30万円で、それにコアターゲット層を掛け合わせると大体1兆円程度の市場が取れるという想定」と語る山本さん。今後については次の3つを考えています。

- 取り扱いアイテムの拡充

- 金融サービスの融合

- 海外展開

1)取り扱いアイテムの拡充

山本さん曰く、「取り扱いアイテムの拡充」は、かなり具体的に進んでいるそうです。例えば、直近では自動車です。大手中古車会社さんと提携しAPIをつなぐことによって、山本さんたちのサービスの中で自動価値算定ができる、さらにそのままセールアンドリースバックができる準備をしているとのこと。その他、不動産やホビー用品なども可能性がありそうです。

2)金融サービスの融合

「BaaSの内包による預金・決済・与信の取込」という点で金融機関とも提携していきたいと語る山本さん。「お金を入れる口座を山本さんたちのアプリ【CASHARi】に入れる。アプリ内の口座にお金をプールして、モノを買ったり、引き出したりできるようにする」ことが実現できるといいます。実際に、金融機関(銀行)とは既に何行かと話をしているそうで、可能性がかなり広がっていくように感じます。

3)海外展開

山本さんは、東南アジアを中心に展開を進めたいとも考えています。東南アジアには、「CASHARi」が浸透する素地があるようです。例えばフィリピンでは質屋文化が発達しており、銀行口座を持っているのは3割程度なのに対して多くの人が質屋を使っている状況。さらに、モノを質屋でお金に変え、そのお金を質屋ネットワークで送金している、つまり、質屋=銀行というわけです。

このほか、「CASHARi」では「どういう人が、何を、いつ、いくらのお金に変えたか」のデータがどんどん蓄積されるので、例えば消費トレンドが分かったり、どういう人がどういう物を買ったかの購買行動が分かったりします。これはマーケティングに活かせます。また、行動予測やモラルスコアリングなどにもつなげられるかもしれません。このあたりは人材採用やマッチングなどに活用できそうです。「モノ」「お金」の実データ、しかも20歳〜30歳代の実データを把握していると、本当に可能性は無限大です!

5 山本さんが実現したい理想の世界とは?

可能性の塊のような山本さんたちのセールアンドリースバックのサービス。最後に、こうしたサービスを通じて、山本さんが実現したい理想の世界を聞いてみました。山本さんは、次のようにご回答してくださっています。

●山本さんの理想の世界

ミッションに「モノの価値を、みんなの『できる』に」と掲げている通り、誰もがお金がらみで躊躇したり、諦めたりすることをなくしたいのです。

「できる・やれる・楽しめる」というもので溢れる社会にしていきたい。

会社だと借金でも「資金調達」みたいな形でいいもののように言われる。一方、個人だとどうしてもかなりネガティブな「借金」というイメージがまだまだあります。

個人のバランスシートの左側を最適化して、それを次の挑戦に使ったほうが、みんなが楽しい方向にいきますし、そうするとゆくゆく社会が前向きな方向に変わるはず。今のままだと保守的な生き方になって、(社会全体が)シュリンクしてしまう。そうではなく、社会を前向きにしていきたいです。

固定的なモノや何かに縛られない、持たざる自由で流動的な生き方。こうした生き方、考え方が浸透すれば、山本さんが言うように、誰もがチャレンジできる前向きな社会に変わっていけそうです。

そう考えると山本さんがつくっているのは単なるサービスにとどまらない、もはや、世界を変える「文化」をつくろうとされていると感じ、とても期待&応援しております! 有り難うございました。

以上(2022年4月作成)