日経ビジネス電子版では、働き方の変化やDX(デジタルトランスフォーメーション)への対応、SDGs(持続可能な開発目標)対策など、旬なテーマの課題解決に役立つさまざまなコンテンツを提供しています。

今回は、過去30日間の人気記事ベスト10をご紹介します!

既に日経ビジネス電子版に登録している方はこのままお進みください。

登録がまだの方は、こちらからお申し込みください! 登録は無料です。

過去30日間の人気記事ベスト10はこちら!

1

1

「NHK ONE」始動、民放はBS4K撤退へ 放送終焉の兆し

民放各局がBS4Kから撤退する。WBCの独占配信権はNetflixに奪われた。どれもこれも放送の「終わりの始まり」を象徴する出来事だ。「メディアの王様」ともてはやされた過去の栄光と決別できなければ、沈みゆくだけだ。

2

2

ニデック、異例の監査「意見不表明」 遅すぎた第三者委設置に疑問の声

2025年3月期の有価証券報告書(有報)への監査結果が「意見不表明」となったニデック。不適切な会計処理の疑いを受け、監査法人が有報の適正性を評価できなかった。過去には東芝も意見不表明を受けたが、極めて異例だ。

3

3

社内クレーマー化した困った社員への対応は「議論しない」

経営者なら困った社員の問題を「できるなら話し合いで穏便に済ませたい」と思っているはずだ。ただ実際には、冷静な交渉が成り立たないケースも少なくない。何をどう説明しても受け入れてもらえない構図ができあがってしまったとき、どう…

第一生命、希望退職に募集の1.8倍が殺到 「割増最大48カ月分」に込めた意味

第一生命ホールディングスの希望退職に想定の1.8倍が応募した。構造改革で大きく変化する会社に違和感を覚える古参社員も少なくない。人生100年時代に入り、就労期間も長期化する中、早期退職は労使双方にとってウィンウィンの再マ…

餃子の王将、10%割引「プラチナ会員」に19万人殺到 超常連客に報いる

王将の成長を支えるのが、「ぎょうざ倶楽部」と呼ばれる独自の会員制度だ。25年1月には、会計が10%オフになる「プラチナ会員」を新設。全体売上高の2割以上を王将の常連客であるロイヤルカスタマーが占めている。

巨額赤字に陥った日立、川村隆氏を支えた儒学者の言葉「一燈を掲げよ」

リベラルアーツは逆境を乗り越える力になる。「一燈(灯火)を提げて暗夜を行く。暗夜を憂うること勿れ。只、一燈を頼め」。日立製作所が創業来の赤字に沈んだ直後の2009年、69歳で社長に就任した川村隆氏が頼みにしたのは、幕末の…

ヤマハ、社長のギターに社員熱狂 社内ライブが年次・役職の壁崩す

楽器大手のヤマハでは、楽器好きならではの音楽イベントが社員の士気向上や一体感醸成に貢献。役職や年次を問わず、ボトムアップの提案が実現する企業文化が社員のモチベーション向上に結び付いている。

工場内窃盗が多い中国でミスミの備品自販機が活躍 「性弱説」で従業員管理

従業員による物品や資材の窃盗被害が深刻な中国の工場で、ミスミの間接材自販機サービスが好調だ。日本国内でも社員による不正の件数は増加傾向にあり、「性善説」によるガバナンス維持が限界を迎えつつある。そうしたなか、先行する食品…

新浪剛史氏から消えた「真摯さ」 保身が招くリーダーシップの終焉

新浪剛史氏の経済同友会での会見に違和感を覚えた。かつて感じていた「真摯さ」がなくなり保身に終始した印象を受けた。同友会のトップを続け一体、何をしたいのか。疑問を感じた会見だった。

みずほFGはデジタル化で1万4000人削減 日本にも迫る「AI失職」の足音

みずほフィナンシャルグループは1万4000人の人員削減目標を2年前倒しで達成した。業務のデジタル化による人員削減が進む中、人工知能(AI)時代が到来すれば雇用にどんなインパクトをもたらすことになるのか。影響が大きい銀行や…

経営者が認知症を発症した場合に会社が直面する4大リスク

1 単なる健康問題では済まない経営者の認知症リスク

日々精力的に活動している経営者の中には、「自分は認知症にならない」と考えがちな人が少なくありません。しかし、認知症は誰にでも起こり得るもので、決して他人事ではありません。しかも、いつ発症するかの予測はできませんから、何も対策をしていないと、会社は思わぬリスクに直面することになります。そうです、経営者の病は、経営者個人の健康問題にとどまらず、会社経営全般に関わる問題としての認識が必要なのです。

具体的に想定されるリスクは次の4つで、以降で順番に解説していきます。

- 契約が無効になるリスク

- 資金繰り悪化のリスク

- 事業承継が進まないリスク

- 経営者個人の資産管理トラブルが起こるリスク

なお、具体的な認知症対策については、次のコンテンツをご参照ください。

2 契約が無効になるリスク

中小企業やオーナー企業では、多くの場合、経営者自身が会社の重要な意思決定や契約を行っています。これらの契約が有効とされるためには、契約者自身が自分の行動の動機やその結果を正しく判断できる「意思能力」が必要です。

しかし、認知症が進み、正しい判断ができない(意思能力がない)となると、

契約や株式の売買、贈与、融資の契約などが法的に無効になる

ことがあります。例えば、「取引先との新規契約を結んだが、後に経営者の意思能力が問題となり、契約自体が無効と判断される」「金融機関との融資契約や保証契約を結んだが、経営者に意思能力がなかったとして、契約自体が無効と判断される」といった具合です。

さらに、経営者が会社の株式の過半数を持っている場合、判断力の低下は株主総会での議決権行使にも影響します。

決算承認や役員変更、会社のルール(定款)の変更など、会社経営に不可欠な決議ができなくなり、会社の経営機能が事実上ストップ

してしまいます。

こうした事態は、金融機関や取引先に信用不安を与えるだけでなく、会社の評判や新規取引のチャンスにも影響します。認知症による判断力低下は、単なる健康の問題ではなく、会社の法律行為や事業継続に直結する重大なリスクになります。

3 資金繰り悪化のリスク

もし、経営者が認知症などで判断力が低下すると、会社の資金繰りに大きな悪影響が出ます。

まず、経営者名義の預金口座についてです。金融機関は本人の判断力が不十分だとみなした場合、本人の財産をトラブルなどから守るために口座を凍結することがあります。これにより、生活費だけでなく、会社への貸付金や運転資金の入出金にも影響が出ます。特に、経営者個人の資金が会社の緊急資金や保証資金として使われている場合、

口座が凍結されると、会社への貸し付けや個人保証の実行ができず、資金ショートの発生リスクが高まる

ので注意が必要です。

さらに、経営者が保有する不動産や株式などの個人資産も、判断力が低下すると売却や担保設定ができなくなります。

個人資産が会社の資金繰りや融資の担保に使われている場合、資金調達が滞る

ことになり、会社の存続に影響します。

4 事業承継が進まないリスク

事業承継手続きの中心となる自社株式の譲渡や贈与は、経営者本人の意思に基づいて行う法律上の行為です。つまり、「自分が何を、なぜ、どんな目的で行っているのか」を正しく判断できる意思能力が必要になります。

しかし、もし経営者が認知症を発症すると、意思能力が失われ、

自社株式の譲渡や贈与といった行為は法的に無効になります。その結果、後継者に自社株式を移すことができず、事業承継そのものがストップ

してしまうのです。

さらに、自社株式を誰に承継するかを決めないまま経営者が亡くなってしまった場合、自社株式は相続財産となり、経営者の相続人間の遺産分割協議に委ねられます。場合によっては、会社経営に関与したことのない相続人や、複数の相続人が自社株式を相続し、一定数以上の議決権を保有するケースも考えられます。

会社の重要な決定を行うたびに、自社株式を相続した相続人全員の合意が必要となり、経営判断のスピード感が損なわれたり、なかには現場の感覚とずれた決議が行われたりする

こともあり得ます。

5 経営者個人の資産管理トラブルが起こるリスク

認知症が進むと、経営者自身が自分の財産を正確に把握することが難しくなります。例えば、どこの銀行にいくら預金があるのか、不動産の権利証や生命保険の書類がどこに保管されているのか、上場株式をどの証券会社で管理しているのかなどです。家族が本人に代わって管理しようとしても、全体像をつかむのに時間や手間がかかるケースが多いのです。

そして、見逃せないのが、重要書類や印鑑の管理が曖昧になるリスクです。

個人の銀行印や会社の実印が適切に管理されていないと、不正に使われたり、資産を勝手に引き出されたりする

ことがあります。なかには、家族や親族、さらには信頼していた社員が、経営者の判断力の低下に乗じて資産を流用してしまうトラブルも起こり得ます。こうした事態を防ぐには、早めに資産管理体制を整えることが欠かせません。

経営者の個人資産の管理が難しくなることは、一見すると家庭の問題のように見えます。しかし、中小企業では経営者個人の資産と会社の資金が密接に結びついているケースが多く、これは会社の資金繰りなどにも直結する経営課題です。さらに、財産の把握や管理をめぐって家族間で意見が割れると、相続トラブルや家族内の対立に発展し、結果的に会社の経営判断にも悪影響を及ぼします。

以上(2025年11月作成)

(監修 有村総合法律事務所 弁護士 平田圭)

pj60376

画像:Quality Stock Arts-Adobe Stock

【規程・文例集】社員をハラスメントから守る!「ハラスメント防止規程」のひな型

1 どのハラスメントも対応の方針は基本的に同じ

ハラスメントは、放置すると被害を受けた社員の心身を蝕むだけでなく、訴訟などのトラブルにも発展しかねない重大な問題です。特に次のハラスメントは、法令により一定の防止措置を講じることが会社に義務付けられています。

- パワハラ(パワーハラスメント)

- セクハラ(セクシュアルハラスメント)

- マタハラ等(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント)

一定の防止措置とは次の5つのことですが、根幹となるのは1.のハラスメントの方針です。

- ハラスメントの方針(ハラスメントを行ってはならない旨など。就業規則等の文書に規定)の明確化、周知・啓発

- ハラスメントに関する相談窓口の設置・運用

- 事実確認、被害者に対する配慮のための適正な措置、行為者への適正な措置と再発防止に向けた措置の実施

- 相談者や行為者のプライバシーを保護、相談したことや事実関係の確認に協力したこと等を理由として不利益な取扱いを行ってはならない旨の周知・啓発

- 業務体制の整備など、マタハラ等の原因や背景となる要因を解消するための措置の実施

ハラスメントの方針は「ハラスメント防止規程」などの形で定めますが、内容に問題があると、事案が発生した際の対応でトラブルが起きます。次章で専門家が監修したハラスメント防止規程のひな型を紹介しますのでご確認ください。

ちなみに、ハラスメントの種類(パワハラ、セクハラなど)ごとに規程を分ける必要はなく、1つにまとめて差し支えありません。ただし、どのようなハラスメントを防止の対象とするのかは明確に定義しておきましょう。また、直近の法改正として、

- 2024年11月1日からは、フリーランスに対するハラスメント防止措置の義務化(施行済)

- 2025年6月11日から1年6カ月以内に、「就活セクハラ」の防止措置の義務化(未施行)

があるので、

ハラスメント防止規程に「社外の人間に対するハラスメントも許さない旨」を明記

しておきましょう。

2 「ハラスメント防止規程」のひな型

以降で紹介するひな型は一般的な事項をまとめたものであり、個々の企業によって定めるべき内容が異なってきます。実際にこうした規程を作成する際は、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

なお、前述した「社外の人に対するハラスメントを許さない旨」については、第1条(目的)第3項をご確認ください。

【ハラスメント防止規程のひな型】

第1条(目的)

1)本規程は、職場におけるハラスメントの防止、並びにこれらのハラスメントが発生した後の雇用管理上の対応について定めるものであり、役員および従業員(以下「従業員等」)に適用される。

2)本規程における「職場」とは、会社内に限らず、取引先、出張先など、すべての業務遂行場所をいい、また、就業時間内に限らず、実質的に職場の延長とみなされるものを含むものとする。

3)本規程における「ハラスメント」とは、パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント、その他これらに準ずるすべての行為をいい、当社の従業員等に対して行われるものの他、取引先の従業員等、当社から業務を委託するフリーランス、就活生など、当社の従業員等以外に対して行われるものも対象とする。

第2条(パワーハラスメントの定義)

1)パワーハラスメントとは、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超え、相手の就業環境を害することをいう。

2)すべての従業員はパワーハラスメントに該当する以下のような行為を行ってはならない。

- 殴打、足蹴りするなどの身体的暴力行為。

- 相手やその親族、友人などの人格や尊厳を傷つける行為。

- 業務遂行に関係のない要求を相手にしたり、自らの固定観念を相手に押し付けたりするような行為。

- 業務遂行に関係のない事項について、執拗に相手から説明を求めること。

- 違法行為を強要すること。

- 相手を無視することや誹謗中傷すること、その他相手の名誉を傷つける噂を社内外に流布すること。

- 業務遂行上の指導であっても、相手の人格や尊厳を侵害する言動を繰り返しとること。また、必要以上に叱責を繰り返すこと。

- 業務遂行上の指導であっても、客観的に実現が不可能な内容を相手に求めて過度の精神的な苦痛を与えること。

- 故意に情報を与えない、連絡事項を伝えない等の行為を繰り返し、職務遂行を妨害すること。

- 解雇や降格など相手に雇用不安を与えるような言動をとること。

- 能力や経験とかけ離れた程度の低い業務を命じる、あるいは業務を与えないこと。

- 特定の従業員を業務から外す、集団で無視するなど人間関係を切り離すこと。

- 従業員に不要な商品の購入を強要したり、ノルマを達成できない場合に自腹で契約を結ばせたりすること。

- その他、相手の人格や尊厳を侵害する言動をとること。

第3条(セクシュアルハラスメントの定義)

1)セクシュアルハラスメントとは、職場における性的な言動に対する従業員等の対応などにより相手の労働条件に関して不利益を与えること、または性的な言動により相手の就業環境を害することをいう。

2)すべての従業員等はセクシュアルハラスメントに該当する以下のような行為を行ってはならない。なお、相手の性別・性的指向・性自認は問わない。

- 不必要な身体への接触。

- 性的および身体上の事柄に関する不必要な質問・発言。

- 性的な内容に関する噂を社内外に流布すること。

- 交際・性的関係の強要。

- わいせつ図画の閲覧、配布、掲示。

- 性的な言動への抗議または拒否などを行った相手に対して、解雇、不当な人事考課、配置転換などの不利益を与える行為。

- 性的な言動により、相手の就業意欲を低下せしめ、能力の発揮を阻害する行為。

- その他、相手に不快感を与える性的な言動。

第4条(妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント)

1)妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントとは、従業員等の妊娠または出産、産前産後休業、育児休業(出生時育児休業を含む)、介護休業の請求、その他の妊娠または出産の事由に関する言動により、相手の就業環境が害されることをいう。

2)すべての従業員等は妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントに該当する以下のような行為を行ってはならない。

- 部下の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する言動。

- 部下または同僚の妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動。

- 部下または同僚が妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用したことによる嫌がらせ等。

- 部下が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する言動。

- 部下または同僚が妊娠・出産等したことに対する嫌がらせ等。

第5条(ハラスメントの防止)

1)すべての従業員等は、国籍、信条、性別、性的指向、性自認、職務上の地位・権限・職権、雇用形態に関係なく、職場において相手の人格や尊厳を尊重し、ハラスメントあるいはそれらと疑われる行為をしてはならない。

2)管理者は、他の従業員等がハラスメント(疑い例を含む)を受けていることを知ったときは、それを黙認してはならず、速やかに「ハラスメント相談窓口」(第6条にて定義。以降同様)に通知しなければならない。

3)従業員等は、他の従業員等がハラスメント(疑い例を含む)を受けていることを知ったときは、速やかに上司および「ハラスメント相談窓口」に通知しなければならない。

第6条(「ハラスメント相談窓口」の設置)

1)会社は「ハラスメント相談窓口」を設置する。「ハラスメント相談窓口」は、次の各号に定める業務を行うものとする。

- ハラスメントに関する従業員等やその親族からの相談の受け付け。

- 教育指導によるハラスメントの未然防止。

- ハラスメントの事実関係の確認など早期解決、再発防止。

- その他、ハラスメントの未然防止、早期解決に資する業務。

2)「ハラスメント相談窓口」の責任者(以下「窓口責任者」)は総務部長とし、「ハラスメント相談窓口」の担当者(以下「窓口担当者」)は会社が個別に指名した従業員等とする。

3)会社は、窓口責任者および窓口担当者に別途定める「ハラスメント相談対応マニュアル」(省略)を配布する。窓口責任者および窓口担当者は当該マニュアルに基づき、ハラスメントの防止および対応に当たらなければならない。また、窓口責任者および窓口担当者は、会社が指定するハラスメント防止教育を受講しなければならない。

4)会社は、窓口責任者および窓口担当者の名前を、人事異動などの変更の都度、周知させる。

第7条(ハラスメントへの対応)

1)ハラスメント(疑い例を含む)の相談や報告があった場合、窓口担当者は、相談者からの事実確認の後、窓口責任者へ報告する。

2)窓口担当者は、相談者の人権に配慮した上で、必要に応じて相談者、ハラスメントの疑いのある言動をした者(以下「行為者」)、被害者、上司並びに他の従業員等から事実関係を聴取し、関係する資料の提出を求める。

3)前項の聴取や関係する資料の提出を求められた従業員等は、正当な理由がない限り、調査に協力すべき義務を負い、事実を隠ぺいせず、真実を述べなければならない。また、聴取の対象となる事実関係や聴取を受けていることについて社内外で口外する等、会社の調査を妨害する行為をしてはならない。

4)窓口担当者は、窓口責任者に事実関係を報告する。

5)ハラスメントの早期解決に困難な状況が生じた場合、窓口責任者は、法令に基づく紛争解決援助および調停など、中立的第三者機関を利用することができる。

6)会社によるハラスメントの調査を適正に進めるため、または被害拡大を避けるために必要と会社が判断する場合には、問題解決のための措置を講ずるまでの間、暫定的に行為者に対し、相談者等に対する接触の禁止、勤務場所の変更、自宅待機等の緊急措置を命じることがある。自宅待機の期間中、会社は労働基準法第26条の「休業手当」を支払うものとする。また、会社が必要と判断する場合には、相談者その他従業員等に対し、勤務場所の変更等を命じることがある。

7)ハラスメントの事実が確定した場合、会社は行為者については就業規則に照らして処分を決定する。また、ハラスメントの被害者および行為者の配置転換など、被害者の労働条件上の不利益の回復等のために必要な措置を講じるものとする。

第8条(不利益な取扱いの禁止)

会社はハラスメントに関する相談や報告を行ったこと、または事実関係の確認に協力したことなどを理由として不利益な取扱いを行ってはならない。

第9条(プライバシーの保護)

1)何人も、ハラスメントに関する相談および聴取などで知り得た情報を、みだりに第三者に漏洩してはならない。

2)窓口責任者および窓口担当者は、ハラスメントへの対応に当たって、被害者および行為者など関係する従業員等のプライバシーの保護に十分に留意しなければならない。

第10条(再発防止の義務)

窓口責任者は、ハラスメント(疑い例を含む)の事案が生じたときは、改めてハラスメント防止を周知徹底すると同時に、研修を実施するなど、適切な再発防止策を講じなければならない。また、妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントに関しては、業務体制の整備など、発生の原因や背景となる要因を解消するために必要な措置を講じなければならない。

第11条(改廃)

本規程の改廃は、取締役会において行うものとする。

附則

本規程は、○年○月○日より実施する。

以上(2025年10月更新)

(監修 みらい総合法律事務所 弁護士 田畠宏一)

pj00440

画像:ESB Professional-shutterstock

【かんたん消費税(6)】消費税の計算は「原則課税」か「簡易課税」で行う

1 赤字でも納税が必要な消費税

消費税は物を売ったり買ったりした場合などに課税されます。会社が赤字でも納税しなければならないケースもあります。また、一つ一つの取引ごとに課税されるかどうかを判断し、独自に消費税を計算しなければならないので、非常に手間もかかります。

経営者としても、ある程度、消費税の計算方法を理解していないと、決算のときに想像以上の納税が発生して納税資金に困る場合もあります。この記事では消費税の計算方法についての概要を説明します。

2 計算は「原則課税」と「簡易課税」の2つ

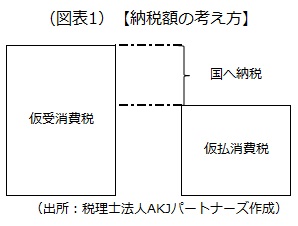

1)差額を納税する

消費税の納税額は、預かった消費税から支払った消費税を差し引いて計算します。預かった消費税を「仮受消費税」、支払った消費税を「仮払消費税」と呼びます。

- 仮受消費税:物を売ったり、サービスを提供したりした場合に預かる消費税

- 仮払消費税:物を買ったり、サービスの提供を受けたりした場合に支払う消費税

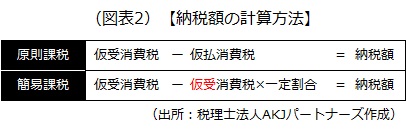

2)2つの計算方法

納税額の計算方法には、原則課税と簡易課税とがあり、次のように異なります。

簡易課税の特徴は、実際に支払った仮払消費税の額に関係なく、仮受消費税に一定割合を掛けたものを仮払消費税とみなすことです。仮払消費税の詳細な集計が不要なので簡単ですが、適用を受けるには、

- 基準期間の課税売上高が5000万円以下

- 期日までに簡易課税を適用する旨の届出書を提出している

といった要件を満たす必要があります。そして、1.の要件を見れば、簡易課税が小規模な会社を対象にしていることがお分かりいただけるでしょう。

3 原則課税による計算の流れ

ここでは、多くの会社で行われている原則課税に注目し、計算の流れをざっくりと解説します。経営者が詳細な計算の流れを知る必要はありませんが、「課税標準とは何か」「仕入税額控除とは何か」といったことは、イメージできるようになると理想です。

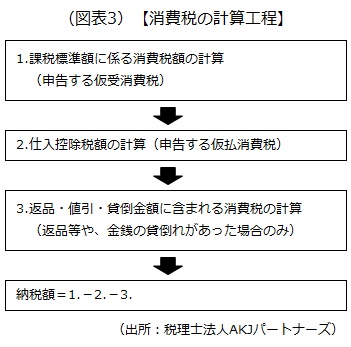

1)計算の流れ

原則課税では、仮受消費税から仮払消費税を差し引いて納税額を計算します。ただし、帳簿上の残高を単純に差し引くのではなく、

税法に従って正しく計算し直した上で納税額を計算

します。具体的には、以下の流れで計算されます。

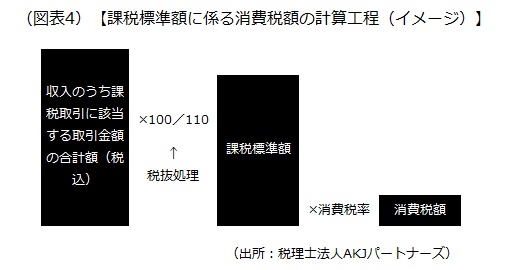

2)課税標準額に係る消費税額の計算(申告する仮受消費税)

課税標準額とは、

申告する「仮受消費税」のベースとなる金額

です。消費税の取引は「課税取引」「不課税取引」「非課税取引」「免税取引」の4つに分かれるので、

実際に消費税が発生する「課税取引」の税込金額

を集計します。重要なのは、

取引が課税取引に該当するかどうかの判断

です。商品の売上などだけでなく、建物などの資産(非課税取引となる土地などを除く)を売却したものも含めます。

次に、実際に集計した課税取引の税込金額を税抜金額にします。具体的には、

「課税取引」の税込金額×100/110

と計算します。つまり、税抜にしているということで、これを「課税標準額」と呼びます。課税標準額は、1000円未満は切り捨てです。

ここまできたら、

1000円未満の端数を切り捨てた課税標準額に消費税率を掛ける

ことで、課税標準額に係る消費税額(申告する仮受消費税)が計算できます。なお、消費税率は、原則として10%ですが、軽減税率が適用される取引は8%です(説明の便宜上、税率は国税と地方消費税の合計としています)。

3)仕入控除税額の計算(申告する仮払消費税)

仕入控除税額とは、

申告する「仮払消費税」の金額で、仕入れや支出に係る消費税額

です。具体的には、

(国内の課税取引(仕入)の税込金額×10/110)+輸入消費税

と計算します。なお、消費税率は、原則として10%ですが、軽減税率が適用される取引は8%です(説明の便宜上、税率は国税と地方消費税の合計としています)。

詳細は割愛しますが、実際の仕入控除税額の計算はとても細かく、一定の条件のもとに「仮受消費税からそのまま全額控除できるケース」と「全額控除できないケース」とがあります。

4)返品等や貸倒れがあった場合

取引では返品を受け付けて消費者に返金することがあります。とはいえ、販売時に預かった消費税は国に納付しているのに、返金を消費税込ですると、納税者(つまり自社)は損をします。そのため、

返品等で返金をする場合は、返金に含まれている消費税を仮受消費税から控除

できます。

また、物を販売して売掛金を計上したものの、入金されずに貸倒れとなった場合も返品の際と同じ考え方とします。つまり、

貸倒れた金額に含まれている消費税を仮受消費税から控除

できます。

以上をまとめると、最終的には、

仮受消費税-仮払消費税-(返品・値引・貸倒金額に含まれる消費税)

によって、国に納付すべき金額が計算されることになります。

以上(2025年11月更新)

(監修 税理士法人AKJパートナーズ 税理士 森浩之)

pj30135

画像:kai-Adobe Stock

変形労働時間制やフレックスタイム制で働き方改革を実現!

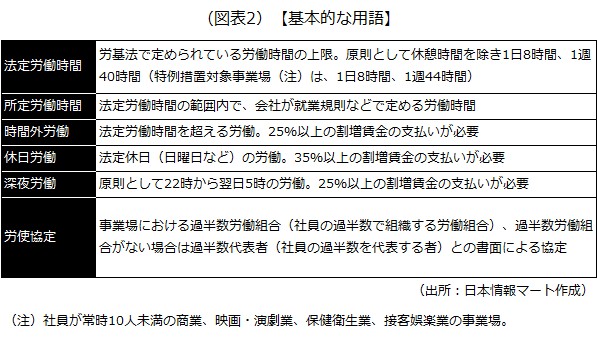

1 3種類の変形労働時間制とフレックスタイム制

「変形労働時間制」とは、

1カ月や1年など一定の期間内において、1日10時間や1日6時間など労働時間を弾力的に設定する制度

です。労働基準法(以下「労基法」)では、3種類の変形労働時間制が定められています。

また、より柔軟な労働時間制度として「フレックスタイム制」があります。これは、

一定の期間内において、始業・終業時刻の決定を社員に委ねることができる制度

です(フレックスタイム制を変形労働時間制の一種とする考え方もあります)。

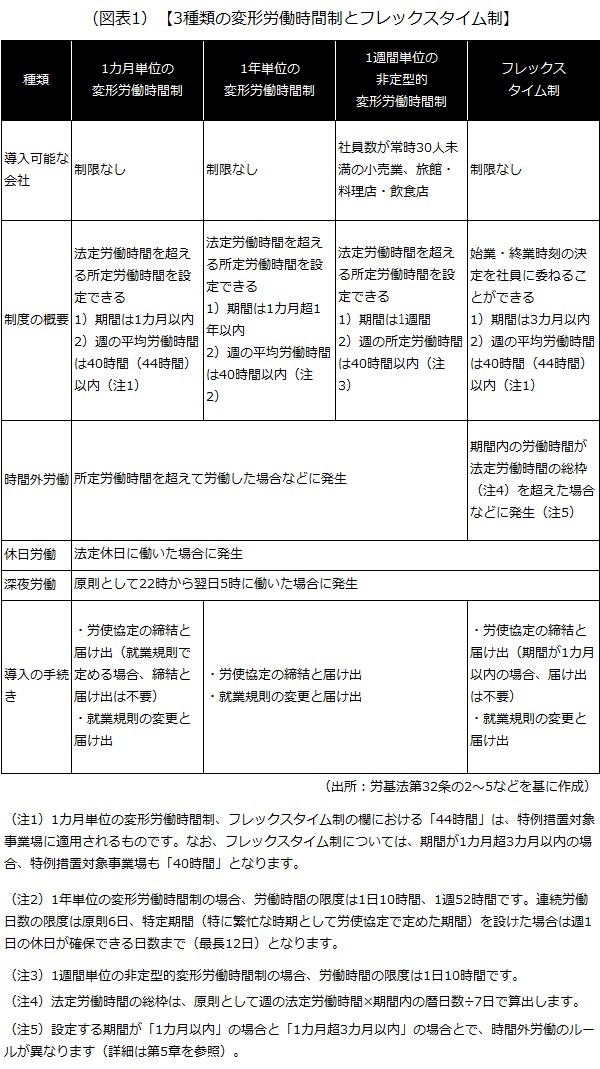

制度の概要や導入手続きをざっくり一覧にまとめたのが図表1です。

以降で各制度の詳細を解説していきますが、次の用語は重要になるので、ご確認ください。

2 1カ月単位の変形労働時間制

1)制度の概要

1カ月単位の変形労働時間制とは、

1カ月以内の一定の期間(「変形期間」といいます)における週の平均労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)以内であれば、法定労働時間を超える所定労働時間を設定できる制度

です。例えば、図表3は法定労働時間が1日8時間、1週40時間の会社が、変形期間を1カ月(31日)に設定した場合のイメージです。

1日8時間を超えて労働する日、1週40時間を超えて働く週がありますが、週の平均労働時間が40時間以内に収まっていれば、時間外労働は発生しません。具体的には、「法定労働時間の総枠」という基準で判断します。法定労働時間の総枠は、原則として、

法定労働時間の総枠=週の法定労働時間×変形期間内の暦日数÷7日

で計算します。図表3の場合、法定労働時間の総枠は177.1時間(40時間×31日÷7日)で、

法定労働時間の総枠(177.1時間)>1カ月(31日)の所定労働時間の合計(174時間)

となり、週の平均労働時間が40時間以内に収まっているので、時間外労働は発生しません。

ただし、各日、各週の所定労働時間は、一度定めると原則として変更できないので注意してください。図表3のようにシフトを定めても、実際の労働時間が各日、各週の所定労働時間を超えると、この後に紹介するルールに基づいて時間外労働が発生する可能性が出てきます。

2)時間外労働などのルール

1カ月単位の変形労働時間制で時間外労働が発生するのは次のケースです。

- (1日単位)所定労働時間が8時間を超える日はその所定労働時間、それ以外の日は8時間を超えて働いた時間

- (1週単位)週の所定労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超える週はその所定労働時間、それ以外の週は40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えて働いた時間。ただし、1.で計算した時間を除く

- (変形期間全体)法定労働時間の総枠を超えて働いた時間。ただし、1.または2.で計算した時間を除く

なお、これとは別に、法定休日に働いた場合は休日労働が、原則として22時から翌日5時に働いた場合は深夜労働が発生します。

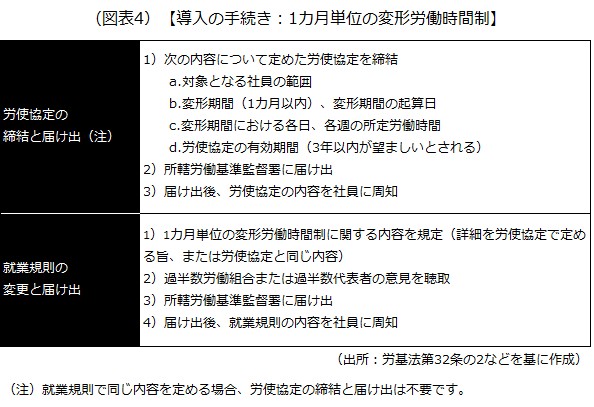

3)導入の手続き

必要な手続きは、労使協定の締結と届け出(就業規則で定める場合は不要)、就業規則の変更と届け出です。

3 1年単位の変形労働時間制

1)制度の概要

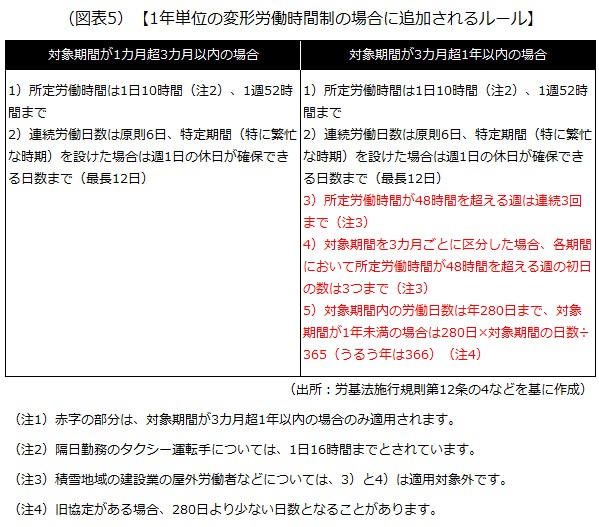

1年単位の変形労働時間制とは、

1カ月超1年以内の一定の期間(「対象期間」といいます)における週の平均労働時間が40時間(特例措置対象事業場の場合も40時間)以内であれば、法定労働時間を超える所定労働時間を設定できる制度

です。基本的なルールは1カ月単位の変形労働時間制と同じですが、1年単位の変形労働時間制の場合、さらに図表5のルールが加わります。

2)時間外労働などのルール

1年単位の変形労働時間制で時間外労働が発生するのは次のケースです。

- (1日単位)所定労働時間が8時間を超える日はその所定労働時間、それ以外の日は8時間を超えて働いた時間

- (1週単位)週の所定労働時間が40時間(特例措置対象事業場も40時間)を超える週はその所定労働時間、それ以外の週は40時間(特例措置対象事業場も40時間)を超えて働いた時間。ただし、1.で計算した時間を除く

- (対象期間全体)法定労働時間の総枠を超えて働いた時間。ただし、1.または2.で計算した時間を除く

なお、休日労働や深夜労働のルールは、1カ月単位の変形労働時間制と同じです。

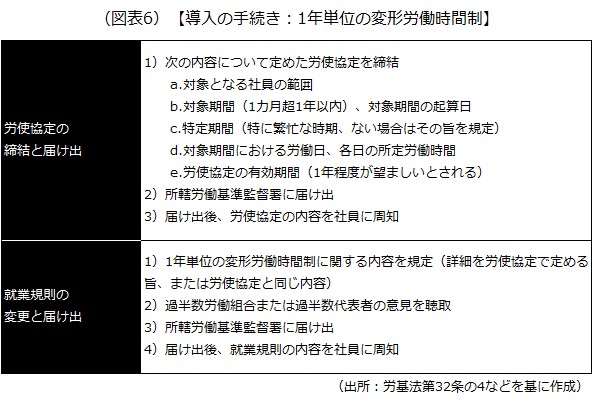

3)導入の手続き

必要な手続きは、労使協定の締結と届け出、就業規則の変更と届け出です。

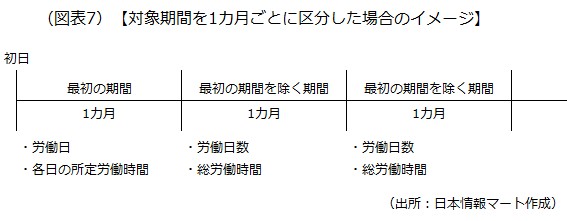

労使協定の項目にある「d.対象期間における労働日、各日の所定労働時間」について補足します。1年単位の変形労働時間制は長いので、事前に全労働日の所定労働時間を特定するのは難しいです。そのため、対象期間を1カ月以上の期間ごとに区分した場合に限り、

- 最初の期間については、労働日と労働日ごとの所定労働時間

- それ以外の各期間については、各期間の労働日数と総労働時間のみ

を労使協定に定めればよいとされています。例えば、図表7は対象期間を1カ月ごとに区分した場合のイメージです。

ただし、この場合も、最初の期間以外の各期間の労働日と労働日ごとの所定労働時間を、各期間の始まる30日前までに過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)の同意を得て、書面で定めなければなりません。

4 1週間単位の非定型的変形労働時間制

1)制度の概要

1週間単位の非定型的変形労働時間制とは、

週の労働時間が40時間(特例措置対象事業場も40時間)以内であれば、法定労働時間を超える所定労働時間を設定できる制度

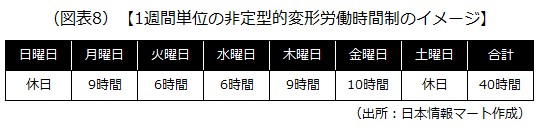

です。他の制度と違い、常時雇用する社員が30人未満の小売業、旅館・料理店・飲食店だけが導入できます。例えば、図表8は1週間単位の非定型的変形労働時間制を用いて1週間働く場合のイメージです。

週の労働時間が40時間以内なので、1日8時間を超える所定労働時間を設定しても、時間外労働になりません。ただし、

設定できる所定労働時間は、1日10時間が上限

です。また、各日の所定労働時間は、遅くとも毎週1週間の仕事が始まる前までに、勤務表を張り出すなどして社員に書面で通知しなければなりません。

2)時間外労働などのルール

1週間単位の非定型的変形労働時間制で時間外労働になるのは次のケースです。

- (1日単位)所定労働時間が8時間を超える日はその所定労働時間、それ以外の日は8時間を超えて働いた時間

- (1週単位)40時間(特例措置対象事業場の場合も40時間)を超えて働いた時間。ただし、1.で計算した時間を除く

なお、休日労働や深夜労働のルールは、1カ月単位の変形労働時間制などと同じです。

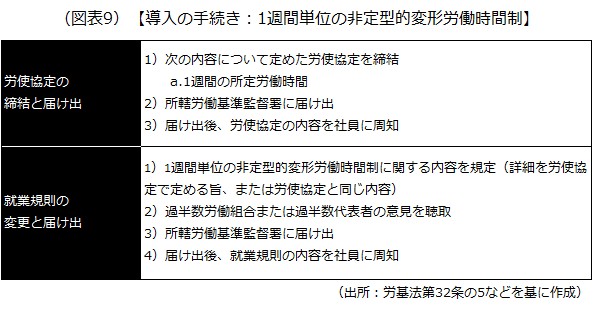

3)導入の手続き

必要な手続きは、労使協定の締結と届け出、就業規則の変更と届け出です。

5 フレックスタイム制

1)制度の概要

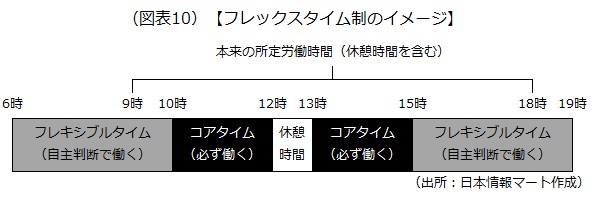

フレックスタイム制とは、

3カ月以内の一定期間(「清算期間」といいます)について、あらかじめ定めた総労働時間の範囲内で始業・終業時刻の決定を社員に委ねる制度

です。通常は、必ず働かなければならない「コアタイム」と、社員が自主判断で働く「フレキシブルタイム」を設けます。例えば、図表10はコアタイムを10時から15時、フレキシブルタイムを6時から10時と15時から19時に設定した場合のイメージです。

働き方の自由度が高い半面、社員の始業と終業がばらつきやすくなります。ただし、フレキシブルタイムを極端に短くしたり、社員にフレキシブルタイムに働くよう強制したりすることはできません(注)。

(注)社員に翌日の始業時刻の目安を確認したり、社員の同意を得て特定の時間に始業させたりする程度であれば問題ないとされています。

2)時間外労働などのルール

フレックスタイム制は、1カ月以内の場合と1カ月超3カ月以内の場合とで時間外労働のルールが変わります。なお、休日労働や深夜労働のルールは、フレックスタイム制の期間にかかわらず、1カ月単位の変形労働時間制などと同じです。

1.フレックスタイム制の期間が1カ月以内の場合

フレックスタイム制の期間の実労働時間が、週平均で40時間(特例措置対象事業場の場合は44時間)を超えると時間外労働になります(法定労働時間の総枠」で判断)。

法定労働時間の総枠=週の法定労働時間×清算期間内の暦日数÷7日

2.フレックスタイム制の期間が1カ月超3カ月以内の場合

フレックスタイム制の期間中の実労働時間が、

- 週平均で40時間(特例措置対象事業場の場合も40時間)を超えると時間外労働になります(便宜上「40時間ルール」とします)。

- 同時に、フレックスタイム制の開始の日から1カ月ごとに区分した各期間の労働時間が週平均50時間を超えた場合も時間外労働になります(便宜上「50時間ルール」とします)。

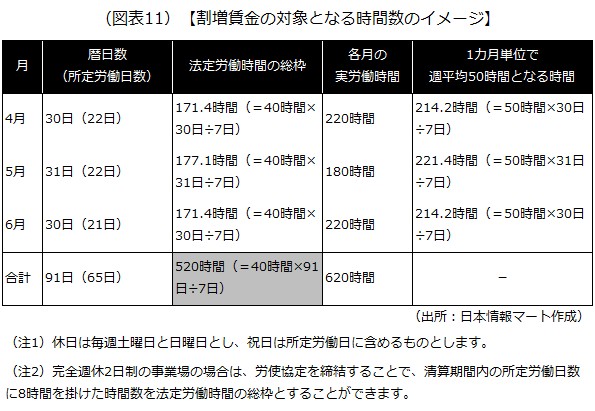

40時間ルールと50時間ルールのいずれかの条件に該当すると、時間外労働が発生します。例えば、図表11は、清算期間が3カ月の場合の、割増賃金の対象となる時間数のイメージです。

賃金は、まず各月について50時間ルールにのっとって計算した割増賃金を支払い、次に清算期間終了時に、40時間ルールにのっとって法定労働時間の総枠を超えた分の割増賃金を支払います(50時間ルールに基づき既に支払った金額を除く)。図表11の場合、各月で支払うべき割増賃金は次のようになります。

- 4月(単月):5.8時間(=220時間-214.2時間)分

- 5月(単月):割増賃金の支払いはなし

- 6月(単月):5.8時間(=220時間-214.2時間)分

- 6月(3カ月):88.4時間(=620時間-520時間-5.8時間-5.8時間)分

6月は、6月単月で生じた割増賃金(50時間ルールに基づき計算するもの)と、3カ月の清算期間で生じた割増賃金(40時間ルールに基づき計算するもの。ただし、4月(単月)と6月(単月)で生じた割増賃金を除く)の両方を支払うことになります。

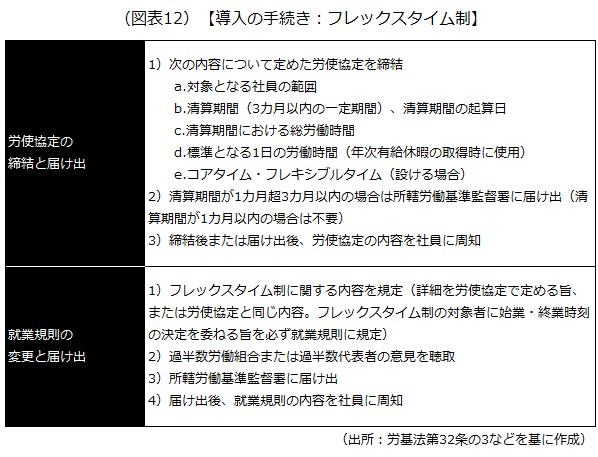

3)導入の手続き

必要な手続きは、労使協定の締結と届け出(清算期間が1カ月以内の場合、届け出は不要)、就業規則の変更と届け出です。

以上(2025年11月更新)

pj00463

画像:78art-Adobe Stock