書いてあること

- 主な読者:業績だけでなく、社会での存在感などの面でも企業の価値を高めたい経営者

- 課題:「パーパス経営」に関心はあるが、どのようにしてメリットを得るのか分からない

- 解決策:理念が形骸化しないよう、時代に対応させた解釈をし、社員が共感しやすく工夫する。他社がまねできない、唯一の存在になれる理念を掲げることが理想

1 「パーパス」とは、御社の存在意義である

最近、「パーパス経営」という言葉をよく聞きませんか? パーパス経営とは、

企業の存在意義(パーパス)を明確にし、それを軸に社会に貢献していくための経営

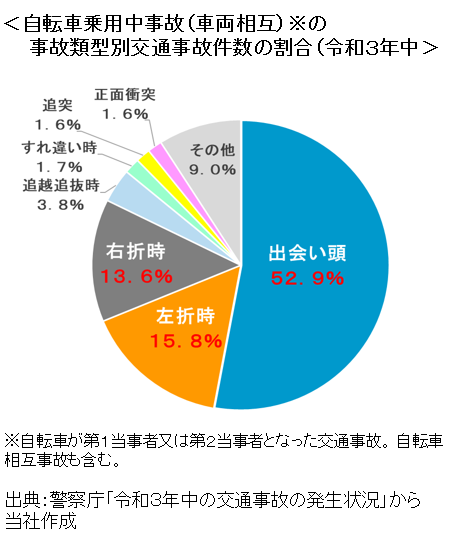

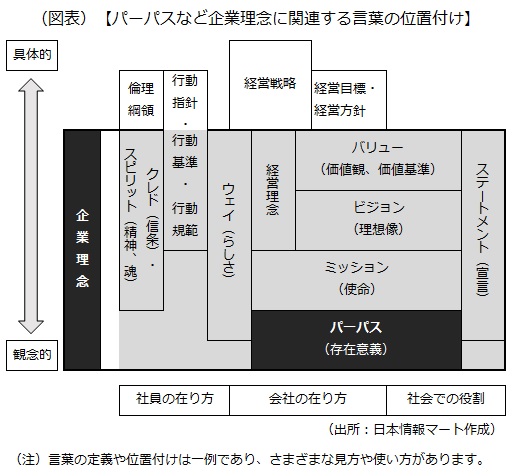

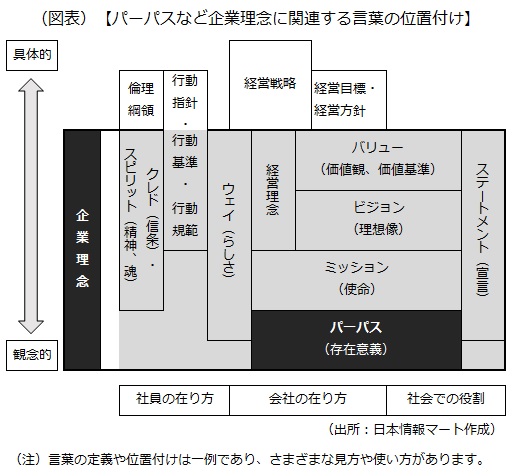

とされています。パーパスの位置付けは次の通りです。

パーパスは「企業理念」に包含される古くて新しい考えなのですが、横文字で少し分かりにくいですよね。ただ、企業理念を長年守り続けている老舗企業の中にも、パーパスを含んだものが多くあります。そうした企業の事例からは、次のようなパーパス経営のメリットが見えてきます。

- 企業のあるべき立ち位置が定まり、事業方針がブレず、顧客を見失わない

- 社員が自社や自分の仕事に誇りを持ち、エンゲージメントが高まる

- 企業や社員があるべき姿に向かって、常に成長し続ける気持ちを忘れない

- 企業の存在価値(ブランド力)が高まり、他社では代えがたい存在になる

この記事では、100年以上の歴史を持つ2社の社長へのインタビューを紹介します。パーパス経営に通じる企業理念を持った2社が、どのように「パーパス経営」のメリットを得ているのかをお聞きしています。

2 「親切と信用、そしてお客様も大切に」の信条で多角化

呉服などを販売する近江屋(山口県山口市)は、大正3年(1914年)に呉服用などの綿布商として創業しました。3代目社長の北條栄作さんは、祖父に当たる創業者が残した、「親切と信用、そしてお客様も大切に」という理念(信条)を受け継ぎました。

北條さんによると、近江商人の『三方よし』の考えに通じる言葉で、地域に根ざし、お客さまの生活を豊かにするためのお手伝いをすることを掲げた理念だといいます。

この理念には、「お客さまの望みを満たし、『あの人なら信頼が置ける』という心をお客さまからいただくことができれば、本当の意味で『意(心)を得る(いただく)』お得意様になる」という意味が込められているそうです。

1)顧客の生活を豊かにすることを追求した結果、多角化を推進

着物から洋服へと生活スタイルが変化していくのに伴い、近江屋は柔軟に多角化することで生き残り続けています。その根本にあったのが、前述した創業者の理念でした。

顧客のニーズに応じる形で、取り扱う商品を寝具、婦人服、オーダースーツ、毛皮・革製品、宝飾品などへと拡大。また、顧客と着物との関わり方の変化に合わせて、着付け教室やレンタル衣装、フォトスタジオ、ブライダル事業なども手掛けるようになりました。

その結果、近江屋は現在、広島県内を含む10店舗を展開するまでになっています。

2)社員には年1回の唱和と日ごろの技術指導で理解を深めてもらう

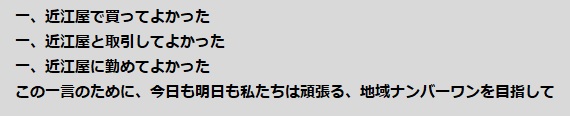

北條さんは、創業者の理念を今の時代に対応させる形で、次のような企業理念を掲げました。

この企業理念を社員に理解してもらうために、近江屋では年に1回、全社員が集まった場で、理念を唱和する機会を設けているそうです。

近江屋の企業理念は、日常的な社員教育の中でも活かされています。北條さんは、「通常の生活には必要のない嗜好品を販売しているという専門性もあるので、特にお客さまの立場になることを重視している。そのための技術指導は企業理念に基づいており、接客の姿勢にも表れている」と言います。

3)「存在意義まで意識できる社員になってほしい」

企業理念の実践によって、多角化の成功や、顧客本意の接客の定着というメリットを得ている近江屋ですが、北條さんは、まだ企業理念を活かす余地があるとみています。

北條さんは次のように、近江屋のさらなる飛躍への期待を語っています。

「今は目の前のお客さま一人ひとりのための親切と信用を軸にして仕事をして、結果的に地域や社会に貢献している形になっている。自分たちの存在意義として、社会貢献、地域貢献まで意識するようになれば、仕事のモチベーションはもっと上がると思います」

3 独自性を追求した企業理念の解釈で「環境印刷」を柱に

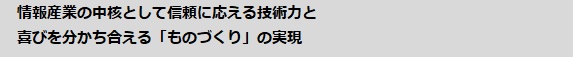

包装紙など企業向けの印刷などを行う大川印刷(神奈川県横浜市)は、明治14年(1881年)に創業してから140年以上、変わらずに印刷業を続けています。6代目の社長である大川哲郎さんは、先代に当たる母が掲げた企業理念を受け継ぎました。

企業理念を作ったのは先代の社長で、大川さんは「100年企業なのに創業時代から続く企業理念がないのを残念に思っていた」そうです。

ところが、社長になった大川さんが文献などで調べたところ、創業間もない頃の大川印刷が掲載した新聞広告に、「製品の優等を企するに熱心なる」「いたずらに価格のみの競争をせざる」「印刷の鮮明と成功の迅速なる」などと記載されていたことを発見しました。このため大川さんは、「創業当初から大切にしていることが、今の企業理念にも受け継がれていると感じている」と言います。

1)企業理念を現代に対応させた結果、「環境印刷」を事業の柱に

大川さんは、かつて先輩経営者から聞いた「意志は引き継ぐな、理念は受け継げ」という考え方を参考に、「理念はできる限り大切にして、時代に対応させるために解釈を変えてきた」そうです。

「企業理念を現代的に解釈すると、『信頼に応える技術力』とは環境や社会の持続性に対応させるための技術も含めるものであって、『喜びを分かち合える』相手は仲間やお客さまだけでなく、お客さまの先にある生活者に当たるユーザーや、地域社会、地球全体でなければならない」

そして導き出した考えが、「ソーシャルプリンティングカンパニー®(社会的印刷会社)」になることでした。

具体的には、「本業を通じて社会課題解決を行っていく」ことを目的に「環境印刷」を事業の柱とし、紙やインキ、配送方法まで環境に配慮するとともに、印刷に伴う二酸化炭素のカーボン・オフセット(排出量分だけ他の削減活動に投資すること)を行う「CO2ゼロ印刷」を確立することでした。

「環境印刷」事業によって、大川印刷はコロナ禍でも売り上げは前年度比15%減にとどまり、ESGやSDGsに関連した企業・団体を中心に、新規顧客が売り上げの8%程度を占めるまでになっているといいます。

2)企業理念やパーパスは、企業が生き続けるための旗印

大川さんが企業理念を現代的に解釈すべきと思うようになったきっかけは、20年ほど前、ある経営者向け勉強会での講師からの問い掛けだったといいます。

明日もしもあなたの会社がなくなったら、あなたのお客さんは本当に困りますか?

大川さんはそのとき、「ぐうの音も出なかった。うちの会社がなくなっても、お客さまは多少慌ただしくなるかもしれないが、1、2週間すれば他の印刷会社さんに切り替えて対応できてしまうと思った」そうです。そこで、「不老不死企業になるためには、なくなったらお客さまが困る存在にならなくてはならない。そのためには、企業理念を、他社には言えない、独自性のあるパーパスにつながるようなものにしなければならない」と考えるようになったといいます。

こうしてたどり着いた「ソーシャルプリンティングカンパニー(R)」という言葉を、大川さんは2004年に商標登録しました。大川さんは企業理念やパーパスについて、次のように話します。「企業理念やパーパスは、きれい事ではなく、企業が生き続けるために、苦しみながら作っていくものだと思います」

3)企業理念は社員に「浸透」させるものでなく、「共感」してもらうもの

大川さんが苦心したのは、企業理念を現代的に解釈することだけではありません。企業理念を社員に理解してもらうのも、さまざまな工夫が必要だったようです。

大川さんは、「『浸透させる』という言葉には上から下に染み込ませるというイメージがあり、社員は『やらされ感』を伴うものになってしまって、自分事にならない。共感を増やしていくことが重要だと気付いた」と言います。

社員から共感を得るために、大川さんは次のようなことを心掛けました。

- 情報はできる限り共有する

- 五感で伝わるように工夫する

- 「幸せの追求」といった共通かつ普遍的な価値観を大切にする

- それらの価値観を理念やクレド(信条)と一体化する

- それらが伝わるまで繰り返し伝え続ける

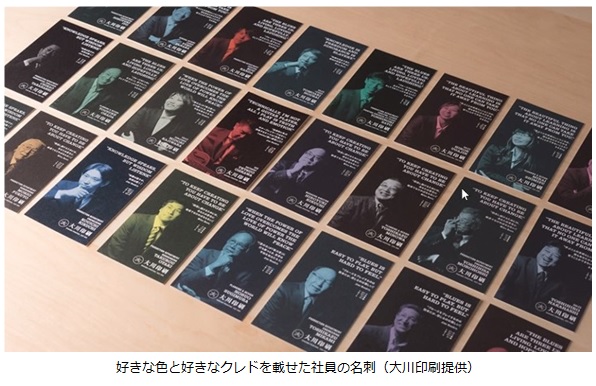

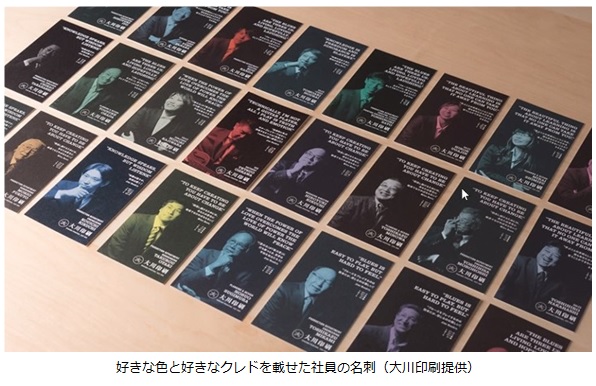

特に大川さんが活用したのは、学生時代の大川さんの人生に強い影響を与えたという、アフリカ系アメリカ人音楽であるブルーズ(ブルースともいいます)でした。ブルーズの名言の中から自社の企業理念に合致した13個を選び出し、大川印刷のクレド(信条)としました。

そして社員の名刺に、それぞれが好きな色を使い、好きなクレドを選んで載せるようにしました。

大川さんは、「全員が全員、理念やクレドに心から共感するまでになっているかは分かりませんが、共感してくれている社員もいます。『定年になったら会社を辞める』と言っていた社員が、『このまま辞めてしまうのはさみしいので、もう1年やらせてください』と言ってくれるようになったのは、大川印刷の企業理念に共感してくれているということで、ありがたいことです」と話しています。

以上(2022年3月)

pj80148

画像:NDABCREATIVITY-Adobe Stock