書いてあること

- 主な読者:デザインなどの著作物に関する著作権の侵害や保護について知りたい経営者

- 課題:著作権侵害の話題はよく耳にする。どのような侵害に注意すべきか?

- 解決策:自社の他者に対する著作権侵害を防ぐためには、外注先などの管理も必要。自社の著作物を保護するためには、商標権などとセットで保護することも検討

1 最も身近な知的財産権である著作権

メールを書いたり、写真や動画を撮ったりと、私たちの日常生活は表現行為にあふれています。これらの行為を法的に保護してくれるのが著作権です。著作権は、特許権や商標権と異なり、

権利を取得するために特許庁に出願して審査を受ける必要がありません。

その意味では私たちに最も身近な知的財産権ということができます。この記事では、身近でかつ、知らないとすぐに大きなトラブルに発展しかねない著作権について、最近よく見られる下記の点を解説します。自分たちに当てはまるところがないか確認しておきましょう。

- デザインの外注

- 動画配信(ゲーム実況も含む)

- ソフトウエアの違法コピー

- 事業活動に使われるキャラクター

- ロゴマーク(海外での事例も含む)

2 外注先のデザインで発注者が著作権侵害の責任を負う可能性も

商品の包装や広告のデザイン制作を外部のベンダーなどに委託することがあると思います。その制作過程や納品された成果物について、他人の著作権を侵害していないか調査・確認を行っている企業は少ないでしょう。しかし、著作権侵害があった場合、

発注者である自社の責任も問われる可能性がある

ことを認識しておきましょう。

例えば、ある食品加工会社が外注先のデザイン会社に商品パッケージのデザイン制作を委託。納品されたパッケージのデザインで商品を販売していました。ところが、実はそのデザインは第三者の著作権を侵害するものであったため、その著作権者から差止め・損害賠償の請求を受けました。

この事案において、食品加工会社側は「外注先のデザイン会社の制作するデザインを全て管理することは事実上困難だ」と主張しました。

しかし、裁判所は、要約すると次のように判断して、この食品加工会社の責任を認めています(東京地判平成31年3月13日)。

- 被告イラストの作成経過を確認するなどして、他人のイラストに依拠していないかを確認すべき注意義務を負っていたと認めるのが相当

- 食品加工会社が上記のような確認をしていれば、著作権および著作者人格権の侵害を回避することは十分に可能であったと考えられる。にもかかわらず、食品加工会社は、確認を怠ったものであるから、上記の注意義務違反が認められる

とはいえ、発注元の企業が、外注先によるデザイン制作の過程を十分に管理するのは困難です。そのため、著作権侵害があった場合に備えて、

損害賠償の範囲、額、著作権侵害行為がないことの表明・保証などについて、あらかじめ契約で定めておく

ことが重要となってきます。

また、自社でデザインを制作する場合でも、ネット上に散見されるフリー素材を利用する機会があると思います。その際は、利用規約で商業利用についてまで許諾されているか必ず確認しておきましょう。許諾範囲が個人的な利用にとどまる場合は、これを安易に商用利用などすると、無許諾での利用として著作権侵害となる可能性があります。実際、ネット上で著作権侵害の画像などを探し出しては、高額請求をしてくる企業も存在するので注意しましょう。

3 動画配信の注意点

1)街頭での「写り込み」は問題ない?

最近は企業が自社紹介のために、本社ビルや自社イベントの様子などを動画や写真で配信するのをよく見かけます。これに他人の著作物やロゴマークが写り込んでしまうことがありますが、このような場合も、著作権侵害になるのでしょうか?

この点については、著作権法上、動画の配信などでは、「正当な範囲内」であれば、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」を除き、「利用することができる」こととされています。

従って、

背景に意図せず小さく写り込んだ絵画や写真、映像、あるいは、たまたま取り込まれた街中の音楽などに関しては、そのまま著作権者の許諾なく配信できる場合が多い

と思われます。

これに対して、漫画のキャラクターなど、それ自体の顧客吸引力を利用する態様で写り込んだ写真や動画の利用については、著作権者の許諾が必要となるものと考えられますので注意が必要です。

2)「ゲーム実況」は著作権侵害の場合も

最近では、ゲーム画面をそのまま動画として配信する、いわゆる「ゲーム実況」が人気を得ており、著名なゲームタイトルでは、企業間のイベントやコンテストなども盛んに開催されているようです。ゲームについては、映画の著作物として著作権法による保護の対象になると考えられていますから、著作権者(通常はゲーム会社)から動画配信に関する利用許諾を受ける必要がある、というのが原則的な考え方です。

もっとも、実際には多くのゲームタイトルで動画配信に関するガイドラインが定められていますので、まずはそちらを確認しておくのがよいでしょう(ガイドラインの内容はゲーム会社やタイトルによってもまちまちのようです)。

なお、イベントによっては、ゲーム会社とのコラボにより、再生される他人の音楽が配信動画中にうっかり入ってしまうことがあります。音楽についても、ゲーム同様に著作権の利用許諾が必要なので注意しましょう。

4 ソフトウエアの違法コピー

著作権法の保護対象には、音楽、映画、写真、小説などの伝統的な著作物に加えて、コンピュータープログラムも含まれています。この点に関して、特に中小企業の経営者にとって無視できないのは、ソフトウエアの違法コピーに関する問題です。

ソフトウエアの違法コピーについては、通常、著作権者側でもそのソフトウエア自体に対策を組み込んでいます。そのため、会社ぐるみでも従業員の単独行動でも、違法コピーは著作権者側に知られてしまうと考えておいたほうがよいでしょう。そして、ひとたび著作権侵害と分かれば、

違法ソフトの使用中止は当然のことながら、これまでに著作権者側に生じた損害を賠償する責任を負うこととなります。場合によっては刑事責任を問われること

もあります。

例えば、会社の従業員が海賊版サイトにアクセスして、あるソフトAを違法にダウンロードしようとしたとします。そのソフトA以外の類似・関連する海賊版ソフトまで含まれたセットでダウンロードした場合、実際にはソフトAだけをインストールして使用していたとしても、そのセットに含まれていた全ての海賊版ソフトについて、著作権侵害として扱われることになる点に留意しなければなりません。

これは「複製権」の侵害に当たる行為ですが、プログラムの「複製」は、ダウンロード行為によって完成しており、その後にインストールしたかどうかや、インストール後にアンインストールしたかどうかなどは問題ではないからです。このため、セット内の全ての海賊版ソフトが賠償の対象となり、金額が極めて高額となることも珍しくありません。

実際、ソフトウエアメーカーからの報告によると、違法コピーによる著作権侵害事件の1事案当たりの平均和解額は1200万円を超えているようです。さらに、会社役員は、株主代表訴訟において会社が負担した賠償額を求償される可能性もあります。ソフトウエアの違法コピーに対する賠償額は、正規品の小売価格相当額を基準とするのが裁判例の示すところではあるものの、訴訟を避けて和解するためには小売価格相当額を超えて、さらに多くの解決金を支払わなければならなくなる場合も少なくありません。

なお、プログラムを作成するためのプログラム言語、規約、解法には保護は及びませんので、検索機能に関するアルゴリズム、コーディングルール、インターフェース規約などは著作権法の保護対象ではありません。また、AI開発に関しては、元データ、学習データ、学習済みモデルなどをどう扱うかといった問題があり、一定の場合には著作権法の保護対象となり得ますが、この問題については回を改めて検討したいと思います。

5 キャラクターの法的保護

会社や自治体で、ゆるキャラなどのイメージキャラクターを利用して、さまざまな事業活動を行うことが一般的になっています。キャラクターをかたどった具体的な描画などが著作権法の保護対象となり得ることは確かですが、

キャラクターそのものは著作権法の保護対象ではない

という点については理解しておく必要があります。

この点について裁判所は、漫画のキャラクターに関して、「キャラクターといわれるものは、漫画の具体的表現から昇華した登場人物の人格ともいうべき抽象的概念であって、具体的表現そのものではなく、それ自体が思想又は感情を創作的に表現したものということができない」としています。

さらに、「一定の名称、容貌、役割等の特徴を有する登場人物が反復して描かれている一話完結形式の連載漫画においては、当該登場人物が描かれた各回の漫画それぞれが著作物に当たり、具体的な漫画を離れ、登場人物のいわゆるキャラクターをもって著作物ということはできない」と、著作物性を否定する判断を示しています(最高裁判所平成9年7月17日第一小法廷判決)。

また、原作のキャラクターを登場させたいわゆる同人誌の事案において、同様にキャラクターには著作物性がなく、「本件各漫画のキャラクターが原著作物のそれと同一あるいは類似であるからといって、これによって著作権侵害の問題が生じるものではない」と判断しています(令和2年10月6日知財高裁判決)。

このため、自社のゆるキャラなど、キャラクターに関する盗用行為に対して効果的に対処するためには、

著作権だけでなく、商標権や意匠権等の権利も有効に組み合わせて行使すること

などが必要です。

6 ロゴマーク

1)著作権だけではロゴマークを保護できない

企業のロゴマークは、商標登録によって保護を受けることが多いと思いますが、ロゴマークに創作性が認められるときは、著作権でも保護されます。それならば、創作性のあるロゴマークについては、わざわざ特許庁へ手数料を支払って商標登録までしなくともよいと思われるかもしれませんが、必ずしもそうではありません。

日本の商標法は、著作権侵害を直接の理由として商標登録を拒絶するという建て付けにはなっていません。ですから、

ロゴマークについて著作権で保護されていても、それを第三者が勝手に商標登録してしまう可能性

があります。その結果、著作権者はロゴマークを商標として無断で使用することができなくなる一方で、商標権者もそのロゴマークを複製などして無断で使用することができないという、非常にややこしい状況になってしまうのです。このような理由から、創作性を有するロゴマークであっても、やはり商標登録しておくのが最も望ましいと考えられるわけです。

2)中国での冒認商標には著作権登録で対抗することも可能

商標は、商品や役務を指定して登録する必要があり、区分数に応じて費用を支払わなければならないため、どうしても出願は後回しになってしまいがちです。このため、特に中国では著作権者以外の第三者が、他人のロゴマークやキャラクターを無断で商標出願することも少なくありません。

この問題に対する対策として、中国における著作権登録制度(作品登記制度)を利用するという方法が考えられます。中国においては、著作物を登録機関に登録することで、自己がその著作権を有することについての初歩的証明に用いることができることとされています(最高人民法院による著作権民事紛争事件審理上の法律適用の若干問題に関する解釈7条、著作権行政処罰実施弁法19条)。

そして、中国商標法32条は、「商標登録出願は、先に存在する他人の権利を侵害してはならない」と規定しています。「先に存在する他人の権利」には出願前の他人の著作権が含まれることから、

あらかじめ中国でロゴマークやキャラクターについて著作権登録を行っておくことにより、仮に他人の冒認出願が登録を受けてしまったとしても、同条を根拠に異議申立てや無効審判で争うことができる

ことになるのです。

しかも、著作権登録は商標出願とは異なり、商品・役務を指定して行う手続ではないため効力範囲が広く、かつ安価で登録できます。それに加えて、手続に要する期間も1カ月程度と短いため、中国における冒認対策として非常に効果的といえます。

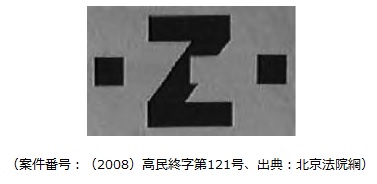

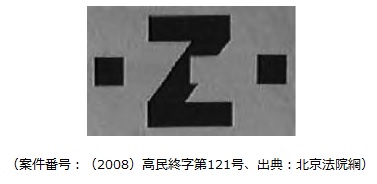

実際に、ある企業の下記ロゴマーク(「Z」を図案化したもの)が中国で冒認出願・登録された事例において、北京市高級人民法院はロゴマークの著作物性を認め、「既存の権利」が侵害されたことを理由に、係争商標の取消を認めたという事例がありますので参考になります(案件番号:(2008)高民終字第121号、出典:北京法院網)。

以上(2022年1月)

(執筆 明倫国際法律事務所 弁護士 田中雅敏)

pj60305

画像:areebarbar-Adobe Stock