書いてあること

- 主な読者:後継者不在の問題で悩んでいる50代以上の社長

- 課題:社員のためにもできれば廃業したくないが、M&Aによる事業譲渡や社員への承継にもやや抵抗感がある。他社の社長がどう考え、行動したのかを参考にしたい

- 解決策:事業譲渡、社員への承継のいずれも、成功の秘訣はとにかく早く動き出すこと

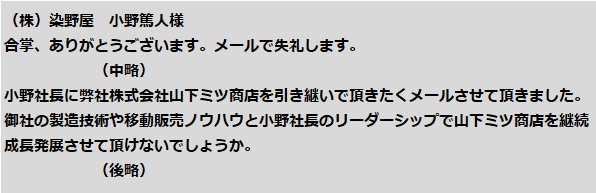

前編では、悩んだ末に会社の譲渡を決断し、自らが事業のお手本としていた同業大手の社長に、会社を譲り受けてもらうための「直談判」をした、山下ミツ商店の山下浩希さんへのインタビューを紹介しました。

1 社長が急逝! 跡を継いだ最年少・出戻り社員が奮闘

「廃業しようかとも思っているんだけど、どうしようか」。親族に跡継ぎ候補が見当たらず、健康に不安を抱えていた社長。会社の行く末を社内の幹部や地元の商工会議所に相談する日々が続いていました。将来の廃業の危機を免れるために、後継者として手を挙げたのは、社内でほぼ最年少の「出戻り」社員。ところが、社長夫人と全社員の賛同を得て引き継ぎを始めようとした矢先に、社長が急逝してしまいます。

2 健康不安を抱えていた社長は、廃業も意識

機械の整備やメンテナンスのための金属加工を行う高田組(北海道苫小牧市)は、1976年に故・高田勝義社長が創業しました。社員は10人弱と多くありませんが、電力会社などからの受注を強みに、ほぼ無借金経営を続ける優良企業でした。

その高田組の唯一といってもよい悩みが、後継者問題でした。還暦を過ぎた高田社長の子供は別の会社に就職して跡を継ぐつもりがなく、社員も職人気質の人ばかりで、尻込みする専務も含め経営者を目指すタイプの人材はいませんでした。

社員の間では、「高田社長の血圧が高いようだ。薬もいろいろ飲んでいる」「この会社は高田社長の代で終わるんじゃないか」といった会話が交わされ、高田社長自身も幹部の社員に、「何年か後にはやめようかとも思っているんだけど、どうしようか」と相談することがあったといいます。

高田社長の相談先は、社外にまで広がっていきました。2015年11月、66歳になっていた高田社長は地元の苫小牧商工会議所に、「年齢、体力的に厳しい。取引先に迷惑を掛ける前にやめたい」と相談します。高田組の経営状況をよく知る商工会議所では、「業績も良く、廃業するような会社ではない」と、事業承継の道を探るよう説得したといいます。

「このままでは、会社がなくなってしまう」

そんな危機感を募らせ、勇気を振り絞って後継者として手を挙げたのが、後に2代目社長に就任することになる、社員の高橋純さんでした。社内でほぼ最年少の34歳。しかも、入社3年余りで高田組を一度退職し、その後再入社したという経歴でもありました。

3 後継者に名乗りを上げた、出戻りの最年少社員

高橋さんが最初に高田組に入社したのは2000年。同じく金属加工の職人だった父親の影響を受け、ものづくりへの興味から高田組に入社したといいます。

高橋さんの入社当時の高田組には、昔ながらの「仕事は盗んで覚える」という職人の世界が残っていました。20代前半だった高橋さんは、作業現場で先輩たちの仕事を見よう見まねで覚えていきました。

金属加工職人として3年余りが過ぎた頃、徐々に腕を上げていた高橋さんに転機が訪れます。苫小牧市に隣接する高橋さんの地元・白老町の大手金属加工会社が中途募集を開始し、大手企業に憧れて応募した高橋さんが採用されたのです。

退職を申し出た高橋さんに対し、高田社長は「一度、そういう経験をするのもいいことだ」と気持ちよく送り出してくれたといいます。その後も高田社長はたまに高橋さんに連絡しては、「そっちのほうはどうだい?」「こっちに戻ってきてもいいんだぞ」と声を掛けてくれました。高橋さんも、何度か高田組の事務所に顔を出して挨拶する関係が続いていました。

大手に就職して安定した人生がスタートしたと思ったのもつかの間、高橋さんは、転職先の会社の経営が傾いているのを知ることになります。3年ほど勤めたものの、「この会社にいても将来は厳しい」と見切りをつけた高橋さんは、高田社長に「もしよければまた使っていただけますか」と相談します。事務所を訪ねた高橋さんを、高田社長は「いいよ、また来なよ」と快く受け入れてくれました。

「何でも言える、第二の親父(おやじ)のような存在」。いつしか高橋さんと高田社長との関係は、会社の社長と部下から、親子のような絆が生まれていました。

4 前職での経験を活かし頭角を現す

高田組に戻った高橋さんは、メキメキと頭角を現します。その基礎になったのは、前職の大手金属加工会社での経験でした。

経営難には陥っていたものの、現場の技術のレベルは同業他社からも見学者が来るほどの水準にあり、そこで高橋さんは鍛えられました。機械加工技能士の資格がないとできないような難易度の高い作業もこなすようになり、「できる仕事の幅が広がって、『その仕事はできません』と言わない自信がついた」と言います。

高田組にはなかった高い技術が認められた高橋さんは、徐々に事務所に呼ばれる頻度が増え、工事の見積もりや営業なども任されるようになります。「営業の経験はなかったのに、やってみたらお客さんとのコミュニケーションが苦にならなかった」という高橋さん。自力で仕事を取ってくるまでに成長し、高田組は発注が少ない冬場の仕事も埋まるようになりました。会社を支えるエースとなった高橋さんは、再入社しておよそ3年後には社内で実質ナンバー4に当たる部長に抜てきされました。

高橋さんの活躍で高田組に勢いがついていただけに、後継者問題は一層深刻でした。「会社は利益を出しているのだから、なくなる必要はないじゃないか。前回の会社のように、将来の不安で転職することは繰り返したくない」。高橋さんは専務などと相談し、自ら後継者候補に手を挙げることにします。

5 社長夫人と全社員が高橋さんの承継に賛同

高橋さんの申し出に対して、「任せるから、頼むな」と高田社長が喜んだのは言うまでもありません。高田社長の妻で事務を担当していた百合子さんも、「高橋さんしかいない」と歓迎してくれたといいます。

社員に対しては、高田社長と高橋さんが全社員を休憩室に集めて、一人ひとりに意見を聞くことにしました。ほぼ全社員が高橋さんより年長で社歴も長く、専務に至っては上司という立場でしたが、そこは実力がモノをいう職人の世界。皆が「高橋さんに付いていきます」と賛同してくれたといいます。高橋さんは、「もしずっと高田組にいたら、仕事でそこまで成長できず、後継者候補になろうと思わなかったかもしれない」と振り返ります。

高田社長は高橋さんに、「会社を赤字にしてはいけない。そのためにも、社員を遊ばせないように仕事を取ってくることが、社長にとって一番重要だ」と伝授したそうです。

後継者問題に決着がつき、高田組の将来は安泰と思えた瞬間でした。

6 まさかの社長急逝

後継者が決まった高田組は、高橋さんが社長として一本立ちできるまで、まずは高田社長が会長となって、数年かけて引き継ぎを行うことになりました。

ところが、思いもよらなかったことが起きます。

「お疲れさまです」

「明日もよろしく頼むな」

それが、高橋さんと高田社長が交わした最後の会話だったといいます。2017年3月、新体制への移行を直前に控えて、高田社長が急逝してしまったのです。

右も左も分からないまま社長に就くことになった高橋さん。最初は給与計算のやり方も分からず、夜中の2時、3時まで事務所に残って仕事をする日々が続きました。「なるべくお客さんには迷惑を掛けたくない。社員の家族まで守らないといけない」。気が張っていたためか、自分でも不思議なほど疲れを感じず、がむしゃらに1年、2年を過ごしたといいます。同業の社長や営業で培った取引先などが親身になってアドバイスしてくれたことも、高橋さんの支えになりました。

「できれば、高田社長にもう少し長生きしてもらうか、もっと早く引き継ぐ準備ができていればよかったという気持ちはあります。早めに後継者を決めて育てるのは、難しいことも分かっているのですが」。高橋さんは当時を振り返って、こう話します。

長らく後継者が決まっていなかった問題は、今でも別の形で影響が表れています。設備などの更新が滞っていた問題が、高橋さんが社長の代になって出てきたのです。高田組がほぼ無借金でやってこられたのは、高田社長が廃業の可能性も考えて、投資を控えてきたからでもありました。高橋さんは新たな投資のための資金手当に奔走することになりました。

7 株式譲渡で名実ともに新体制に

会社の引き継ぎでのもう一つの懸念材料は、会社の株式の扱いでした。

高田組にとって幸運だったのは、高田社長夫人の百合子さんが高橋さんへの株式の譲渡に好意的だったことと、当初から第三者のアドバイスを受けられたことでした。アドバイスを行ったのは、高田社長が事前に相談していた苫小牧商工会議所から連絡を受けた、札幌商工会議所の北海道事業承継・引継ぎ支援センター(以下「引継ぎ支援センター」)です。

高田社長の急逝後、高田組の株式は高田社長夫人とその子供が所有していましたが、当初は無償で株式を譲渡するという話もあったそうです。これに対して引継ぎ支援センターは、「取引先や社員に対しても、雇われ社長にならず名実ともに社長になるためにも、株式を買い取って社長としての覚悟を示すほうがよい」と、MBO(マネジメントバイアウト)によって高橋さんが全株式を取得することを勧めました。会社の資産を基に引継ぎ支援センターがアドバイスし、同センターが紹介した税理士が株価を算出して譲渡価格を決定。2018年10月、高橋さんは銀行融資を元手に、一部贈与、残りを買い取りという形で株式を譲り受けました。

8 社内の人間関係は焦らずゆっくりと

社長就任後、高橋さんにとって最大の課題は、なんといっても高橋さんを取り巻く人間関係が大きく変化した社内の融和でした。残された社員は、ほぼ全員が高橋さんより年長で、社歴も長い先輩ばかり。10歳近い年上の専務とは、上司と部下の関係も逆転しました。

高橋さんは、40歳になった今でも、この問題に焦って対処する考えはないといいます。「一緒に働いている仲間という関係性は、ほとんど変わっていません。『社長』という呼び方も、皆さんなかなか呼びづらそうなので、名前で呼んでもらったりもしています。だんだん、というか、お互いに気を使いながら、少しずつ慣れていくという感じです」と話します。

「自分は敵を作りたくない性格。社員を強く引っ張るタイプではないので、あまり社長に向かないのかもしれない」と話す高橋さんのモットーは、「なるべく丸く収めること」だと言います。「あまり社員とぶつかることもないですし、社員がなにか問題を起こしたり失敗したりしたときも、次の日には引きずらないようにしています。本当に危ないことをしたときぐらいしか厳しいことは言いません。なるべく社員を尊重し、働きやすい環境を作っていくことを心掛けています」という高橋さん。温和で純朴な性格の高橋さんだからこそ、社長急逝後の混乱状態でも社内融和を進められたのかもしれません。

高橋さんが社長になってから会社を辞めたのは、かつての高橋さんのように、念願かなって大手企業に転職していった若い社員1人だけだといいます。朴訥(ぼくとつ)な話ぶりの高橋さんが自信を持って語ったのは、この一言でした。

「高田社長に胸を張って言えることは、社員が抜けずにやっていけているということです。これは、私にとっても一番うれしいことです」

(取材協力 北海道事業承継・引継ぎ支援センター)

9 とにかくスピード第一。早い動き出しが成功につながる

希望の相手に会社を譲渡できた山下ミツ商店の山下さんは、会社のブランドを残す価値があるうちに話を持ちかけたことが成功の秘訣でした。高田組の高田社長も、事前に社内外に相談をしていたことで、急逝する直前に後継者を決めることができました。2人に共通するのは、後継者不在という問題をいち早く自覚し、行動に移したことです。その際、特に外部などさまざまな人に相談したり、話を聞いたりしていたことも共通しています。

後継者不在の問題で悩んでいる際には、外部の人(機関)が入ったほうが、冷静かつ客観的に判断でき、スムーズに話が進むようにみえます。

心血を注いできた会社を手放すことは断腸の思いであり、悩みに悩むのは当然のことです。ですが、誰か一人が永遠に社長ではいられないのも変わらない事実です。会社を大切に思うのであれば、会社の存続や発展を最優先することも大切なのではないでしょうか。

以上(2022年2月)

pj80153

画像:北海道事業承継・引継ぎ支援センター提供