書いてあること

- 主な読者:新規事業を検討しているが、法規制に引っ掛かりそうで心配な経営者

- 課題:法規制を確認するのが大変。それに、法規制に引っ掛かったら諦めるしかない?

- 解決策:国の制度を利用して、規制対象になるかを確認したり、規制の特例や規制の変更を求めたりすることができる

1 「法規制の壁」を乗り越えろ!

「画期的な事業アイデアがあるのに、法規制があって諦めた。あるいは、突破する方法が分からずストップしている……」。

この記事は、このような経験がある経営者にお読みいただきたい内容です。法規制などにぶつかったとき、国がそれを突破する手助けをしてくれることをご存じでしょうか? 具体的には、次の3つの制度です。

- グレーゾーン解消制度:法規制の対象になるか否かを事前に確認できる

- 新事業特例制度:規制に引っ掛かるが、特例として認めてほしいと要望できる

- 規制のサンドボックス制度:規制に引っ掛かるが、実証実験で規制の見直しにつなげる

これらは、個々の企業の事業内容に即した規制改革を進めていくために創設された制度です。3つの制度について簡単に説明しますので、ご興味があれば経済産業省のウェブページなどを確認してみてください。

■経済産業省「グレーゾーン解消制度、新事業特例制度及び規制のサンドボックス制度の様式」■

https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/detail.html

2 グレーゾーン解消制度の概要

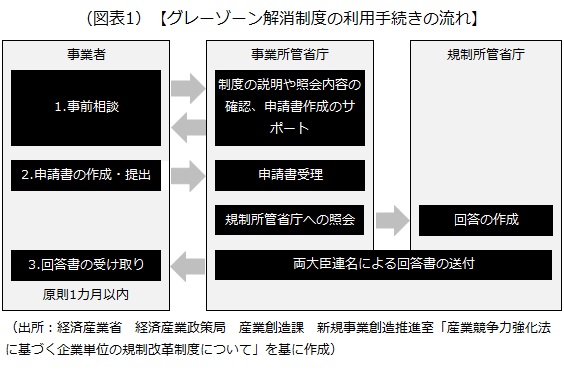

1)グレーゾーン解消制度を利用する際の流れ

グレーゾーン解消制度とは、

法規制の対象になりそうな事業について、関係省庁から実際に規制の適用を受けるか否かの「公的な回答」を得られる制度

です。利用の流れは次の通りです。

1.事前相談

企業は、事業の計画や確認したい事項をまとめて事業所管省庁に相談します。事業所管省庁は、この後の手続きがスムーズに進むように必要な情報の提供と助言をしてくれます。

2.申請書の作成・提出

次に、企業は「新事業活動に関する規制について規定する法律及び法律に基づく命令の規定に係る照会書」(以下「照会書」)を事業所管省庁に提出します。照会書の様式は、冒頭で紹介した経済産業省のウェブサイトからダウンロードできます。

3.回答書の受け取り

原則として、照会書の提出から1カ月以内に、事業所管省庁・規制所管省庁の連名で確認結果の通知が届きます。規制の適用を受けないと判断されれば、企業は特段の許認可などを取得することなく事業を実施できます。一方、規制の適用を受けると判断された場合、後述する、

新事業特例制度を利用して、突破を試みる

ことができます。

2)グレーゾーン解消制度の活用事例

電子契約サービスを提供する中小企業が、建設業界への電子契約サービスの提供を行うに当たりグレーゾーン解消制度を活用しています。建設工事の請負契約を締結するに当たり、自社のサービスが建設業法施行規則に定められた「ファイルに記録された契約事項等について、改変が行われていないかどうかを確認することができる措置を講じていること」など契約に必要な技術的基準に適合するか否かの照会を求めたものです。

照会の結果、国土交通省から技術的基準を満たし適合する旨の回答があり、同社のサービスは建設工事の請負契約に利用が可能となりました。

グレーゾーン解消制度の活用事例は経済産業省のウェブサイトで確認できます。

■経済産業省「グレーゾーン解消制度の活用事例」■

https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/result/gray_zone.html

3 新事業特例制度の概要

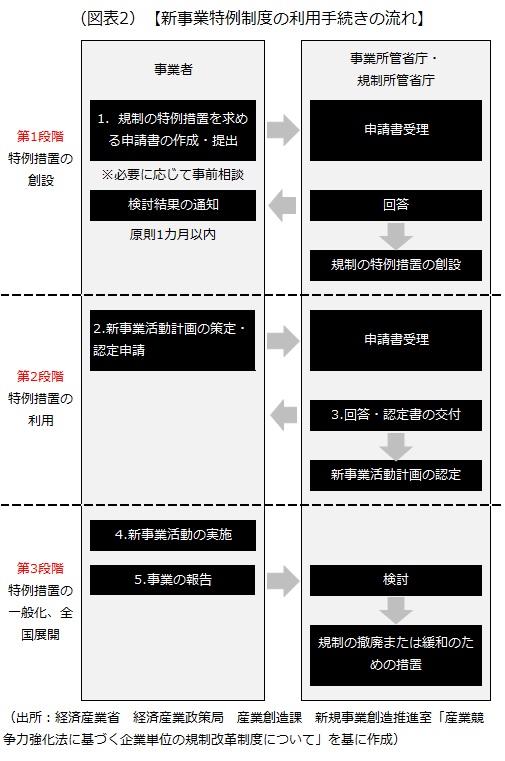

1)新事業特例制度を利用する際の流れ

新事業特例制度とは、

事業を実施する上で支障となる規制があるとき、安全性などの確保を条件に、規制の特例を認めてもらう制度

です。利用の流れは次の通りです。

1.規制の特例措置を求める申請書の作成・提出

企業は、事業所管省庁に事前相談をした後、「新事業活動に関する新たな規制の特例措置の整備に係る要望書」(以下「要望書」)を事業所管省庁に提出します。要望書の様式は、冒頭で紹介した経済産業省のウェブサイトからダウンロードできます。

事業所管省庁が要望書を適切と判断すれば、規制所管省庁に規制の特例措置を整備するよう要請してくれます。規制所管省庁が規制の特例措置を整備するか否かを決定した後、事業所管省庁を経由して企業に結果が通知されます。原則として、要望書の提出から1カ月で検討結果が通知されます。

2.新事業活動計画の策定・認定申請

特例措置が認められた場合、企業は新事業活動計画の認定申請を行います。具体的には、「新事業活動計画の認定申請書」(以下「申請書」)を事業所管省庁に提出します。申請書の様式は、冒頭で紹介した経済産業省のウェブサイトからダウンロードできます。

3.回答・認定書の交付

事業所管省庁が申請書を適切と判断すれば、新事業活動計画を認定することについて規制所管省庁に同意を求めてくれます。規制所管省庁は、新事業活動計画の内容について規制が求める安全性などの観点から検討し、適切と判断したら認定の同意をします。その後、事業所管省庁から企業に対して、認定書が交付されます。

4.新事業活動の実施

認定書の交付をもって、企業は新規事業を実施できます。もちろん、規制の特例措置に係る安全性などを確保する措置を含め、提出した新事業活動計画に沿って実施する必要があります。

5.事業の報告

新規事業を実施する際、各事業年度が終了してから3カ月以内に、「年度における認定新事業活動計画の実施状況報告書」(以下「報告書」)に必要事項を記載し、事業所管省庁へ事業の実施状況を報告しなければなりません。報告書の様式は、冒頭で紹介した経済産業省のウェブサイトからダウンロードできます。

2)新事業特例制度の活用事例

SWALLOW(神奈川県川崎市)が、電動キックボードを運転する際の要件を緩和するために新事業特例制度を活用しています。現状、電動キックボードを運転する際は、ヘルメットの着用と車道の通行が義務付けられています。同社では、密を避けるための新しい移動手段として電動キックボードの活用と、歩行者、自転車、自動車などが安全に共生するために必要なデータを取得するため、運転時のヘルメット着用を任意とすること、自動車道、普通自転車専用通行帯の走行を認めることなどを要望し、規制所管官庁において、上記の点に関する特例措置が整備され、福島県南相馬市の特定のエリア内で公道での実証実験を行いました。

新事業特例制度の活用事例は経済産業省のウェブサイトで確認できます。

■経済産業省「新事業特例制度の活用事例」■

https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/result/shinjigyou.html

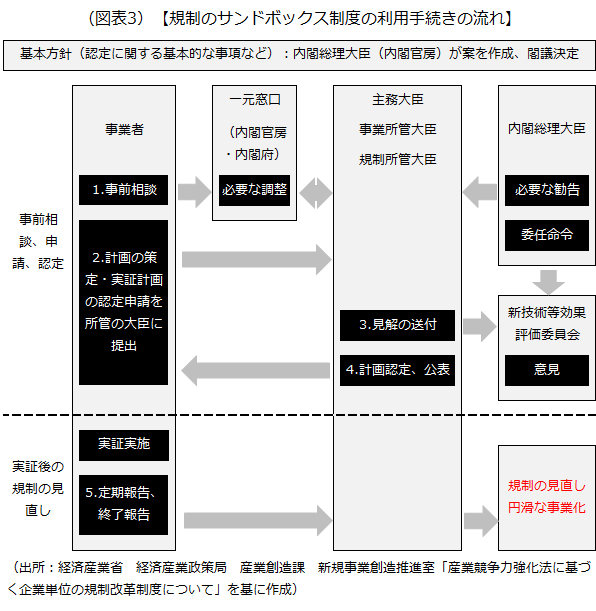

4 規制のサンドボックス制度の概要

1)規制のサンドボックス制度を利用する際の流れ

規制のサンドボックス制度とは、

AI、ブロックチェーンなどの革新的な技術やビジネスモデルを活用したいとき、規制の適用を受けずに素早く実証実験を行い、その結果に基づいて規制の見直しにつなげる制度

です。利用の流れは次の通りです。

1.事前相談

企業は、対象の事業について内閣官房の一元窓口に事前相談を行います。

2.計画の策定・実施計画の認定申請を所管の大臣に提出

企業は、実証実験の計画をまとめ、「新技術等実証計画の認定申請書」(以下「申請書」)を規制所管省庁と事業所管省庁の大臣に提出します。申請書の様式は、冒頭で紹介した経済産業省のウェブサイトからダウンロードできます。

3.見解の送付

申請書を受けた所管する大臣(規制所管省庁、事業所管省庁)は、内閣府に設置した新技術等効果評価委員会に見解を送付して意見を求めます。

4.計画認定、公表

所管する大臣は、計画が既存の規制法令に違反しない場合には認定します。所管する大臣の見解(認定の可否、しない場合の理由など)は新技術等効果評価委員会でも審議されます。

5.定期報告、終了報告

企業が行った実証実験の定期報告、終了報告を基に、規制所管省庁は必要な規制の撤廃や緩和のための法制上の措置その他の措置を講じます。

2)規制のサンドボックス制度の活用事例

大正製薬(東京都豊島区)が、駅改札内でOTC販売機を用いて医薬品を販売する実証実験を行うために規制のサンドボックス制度を活用しています。一般医薬品の販売は、インターネット販売の場合では配送時間によるタイムラグ、店頭販売では資格者の人材確保の難しさといった課題があります。そこで同社では、自動販売機のIoT化が進んでいることで、従来の自動販売機では困難であった一般医薬品の適正管理・販売が自動販売機で実現できる可能性が高いとして実証実験を行いました。

実証実験では、OTC販売機を通じて購入希望者に資格者が設定した年齢や販売個数などを確認します。これらの条件を満たさない場合は店舗に誘導、満たす場合は購入決定画面に移行します。すると、資格者が勤務する店舗のPCなどに通知され、資格者が販売しても問題ないと判断した場合は「販売可」ボタンを押します。これにより、購入希望者はOTC販売機上で決済できます。

規制のサンドボックス制度の活用事例は経済産業省などのウェブサイトで確認できます。

■経済産業省「規制のサンドボックス制度の活用事例」■

https://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/shinjigyo-kaitakuseidosuishin/result/sandbox.html

■首相官邸 成長戦略ポータルサイト「規制のサンドボックス制度」■

https://www.kantei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/regulatorysandbox.html

以上(2022年2月)

pj80055

画像:pixabay