書いてあること

- 主な読者:定年退職する社員がいる中小企業の労務担当者、経理(税務)担当者

- 課題:会社が行う手続きと、社員が行う手続きとがあるので、抜け漏れなく進めたい

- 解決策:会社用と社員用の手続きチェックリストを作り、相互に確認しながら進める

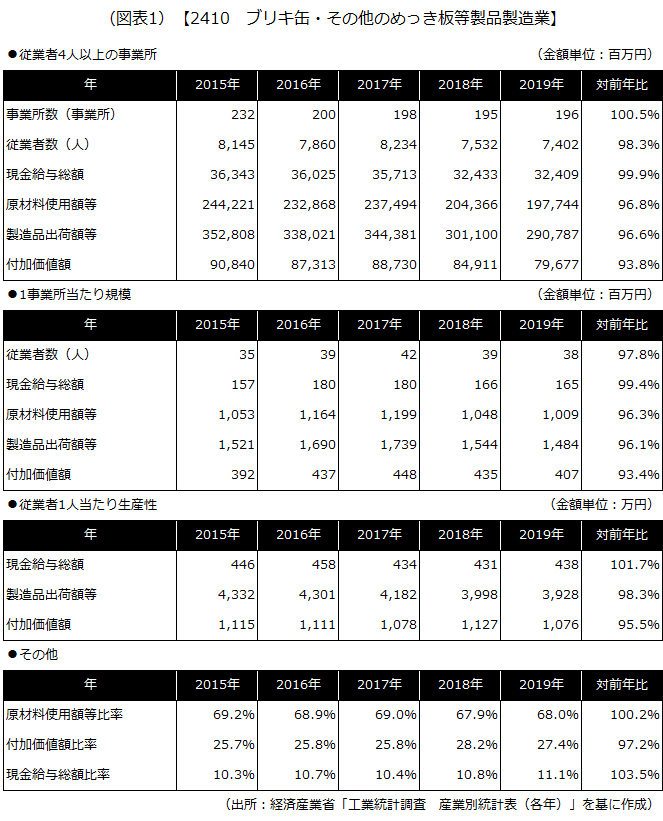

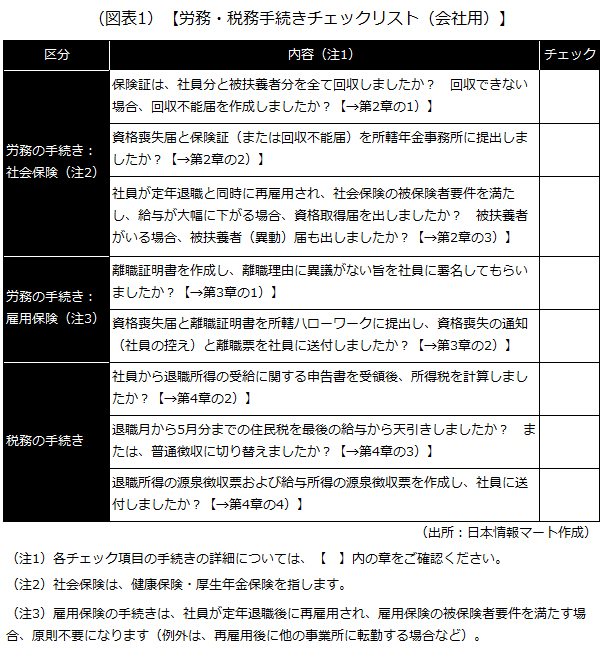

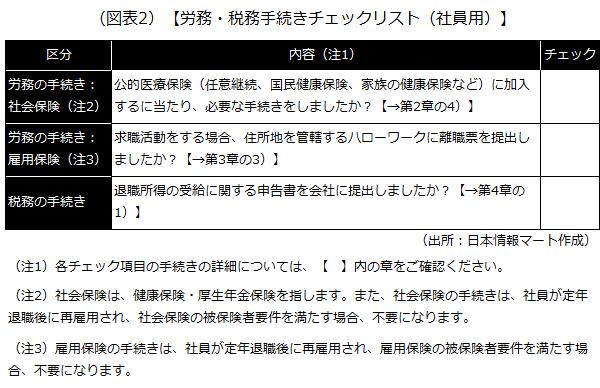

1 定年退職する社員に関する労務と税務の手続き一覧

社員が定年退職した場合、しなければならない労務と税務の手続きがたくさんあります。しかし、中小企業の場合、毎年定年退職者が出るわけではないので、抜け漏れが生じがちです。そこで、次のようなチェックリストを作ってしっかりと対応したいものです。

労務や税務の知識がある方は、このリストを確認用として使っていただければ大丈夫です。一方、手続きの内容などを改めて確認したい方は、この後の説明をお読みください。各手続きの後ろにある(会社)や(社員)は、手続きをする主体を示しています。

2 労務の手続き:社会保険(健康保険・厚生年金保険)

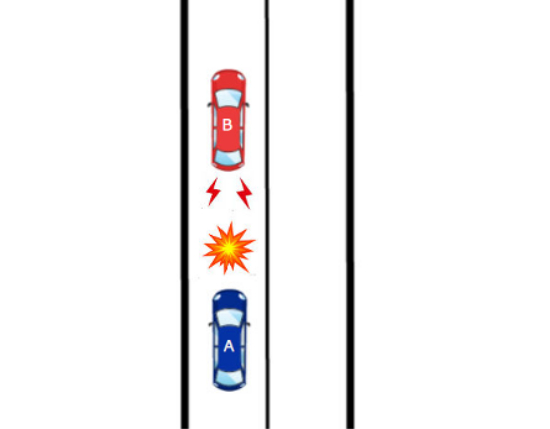

社会保険は、定年退職後の社員の働き方に応じて、必要な手続きが次のように異なります。

- 定年退職後、再雇用され、社会保険の被保険者要件を満たす場合:1)、2)、3)

- 定年退職後、再雇用され、社会保険の被保険者要件を満たさない場合:1)、2)、4)

- 定年退職後、再雇用されない場合:1)、2)、4)

1)保険証の回収(会社)

会社は、社員の退職時に、社員とその被扶養者の保険証(健康保険被保険者証)を回収します。 万が一、社員などが保険証を紛失していたら、回収不能届(健康保険被保険者証回収不能届)を作成し、紛失した旨を記載します。

2)資格喪失届と保険証の提出(会社)

会社は、社員が退職した日の翌日から5日以内に、資格喪失届(健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届)と保険証(紛失した場合は回収不能届)を、所轄年金事務所に提出します。手続きが終わると、年金事務所から資格喪失の通知が会社に送られてくるので、退職日から2年間、会社が保管します。

なお、会社が資格喪失届と保険証の提出を怠ったり虚偽の届け出をしたりした場合、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が、会社に科せられます。

3)再雇用時の資格取得届の提出(会社)

定年退職と同時に再雇用された社員が、社会保険の被保険者要件を満たし、かつ再雇用後の給与が大幅に下がる場合、「同日得喪」の手続きを行うことで、再雇用された月から標準報酬月額を変更できます。

同日得喪を行う場合、会社は、社員が退職した日の翌日から5日以内に、資格喪失届、保険証と併せて資格取得届(健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届)を、所轄年金事務所に提出します。被扶養者がいる場合、被扶養者(異動)届(健康保険被扶養者(異動)届)も一緒に提出します。手続きが終わると、年金事務所から資格取得の通知と新しい保険証が会社に送られてきます。資格取得の通知は、再雇用後の労働契約が更新されず終了する日から2年間、会社が保管し、新しい保険証は社員に交付します。

なお、会社が資格取得届の提出を怠ったり虚偽の届け出をしたりした場合、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が、会社に科せられます。

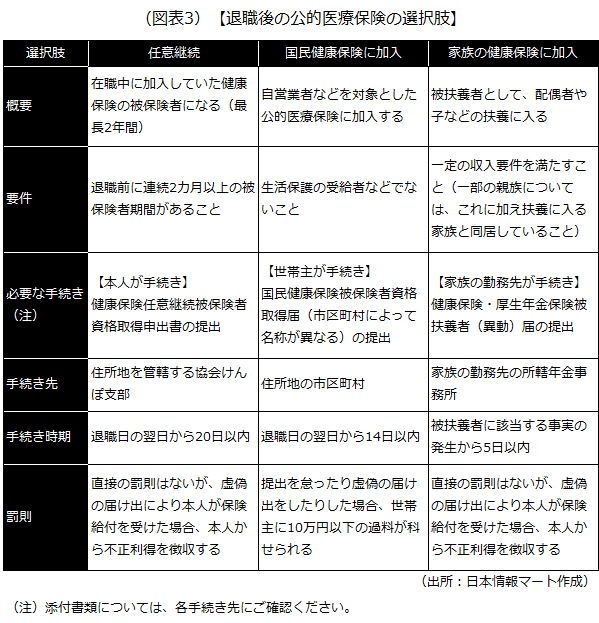

4)公的医療保険に加入(社員)

社員は、退職した後も所定の期日までに、健康保険などの公的医療保険に必ず加入しなければなりません。公的医療保険については、再就職先で健康保険に加入する場合を除くと次のような選択肢があり、それぞれ加入などに必要な手続きなどが異なります。

3 労務の手続き:雇用保険

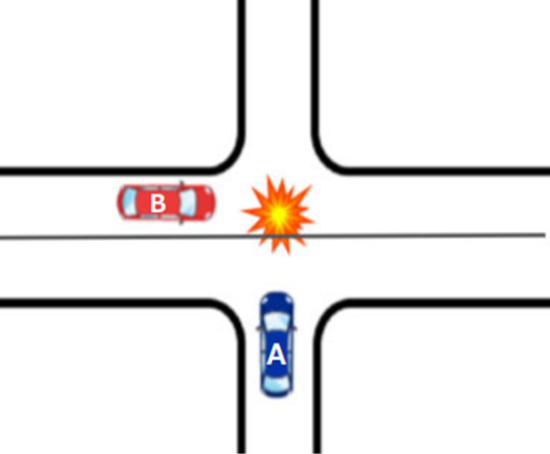

雇用保険は、定年退職後の社員の働き方に応じて、必要な手続きが次のように異なります。

- 定年退職後、再雇用され、雇用保険の被保険者要件を満たす場合:手続きは原則不要

- 定年退職後、再雇用され、雇用保険の被保険者要件を満たさない場合:1)、2)、3)

- 定年退職後、再雇用されない場合:1)、2)、3)

1)離職証明書の作成(会社)

会社は、社員の退職時に、離職証明書(雇用保険被保険者離職証明書)を作成します。離職証明書は、退職した社員が離職票をもらうために必要な書類で、社員が59歳以上の場合、作成は義務です。離職証明書を作成したら、社員に離職理由に異議がないことなどを証明するための署名をしてもらいます。

2)資格喪失届と離職証明書の提出(会社)

会社は、社員が退職した日の翌日から10日以内に、資格喪失届(雇用保険被保険者資格喪失届)と離職証明書を所轄ハローワークに提出します。手続きが終わると、ハローワークから「資格喪失の通知(会社と社員の控え)」「離職証明書(会社の控え)、離職票」が送られてきます。資格喪失の通知(会社の控え)と離職証明書(会社の控え)は、退職日から4年間、会社が保管します。資格喪失の通知(社員の控え)と離職票は、到着後、速やかに社員に送付します。

なお、会社が資格喪失届と離職証明書の提出を怠ったり虚偽の届け出をしたりした場合、またはこれらの書類を社員に送付しない場合、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が、会社に科せられます。

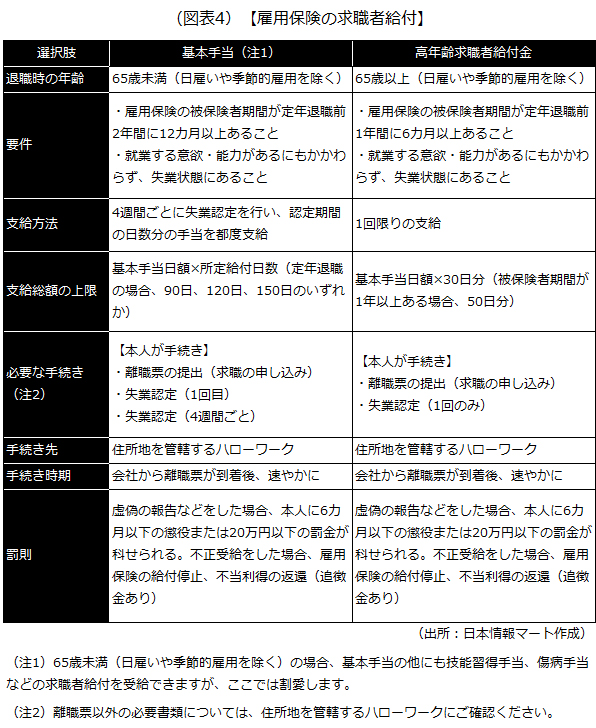

3)雇用保険の求職者給付の受給手続き(社員)

社員が再就職を希望する場合、住所地を管轄するハローワークで手続きをすることで、求職活動中、雇用保険の求職者給付が受けられます。退職時の年齢が65歳未満か否かによって給付の種類が次のように異なります。

4 税務の手続き

1)退職所得の受給に関する申告書の提出(社員)

退職金を受け取る社員は、退職金の支払いを受ける日までに、「退職所得の受給に関する申告書」(以下「申告書」)を会社に提出します。

2)退職する社員の所得税の計算(会社)

会社は、申告書を受領後、原則として次の算式で計算した金額(課税退職所得金額)を基に所得税を計算します。

課税退職所得金額=(退職手当等の額-退職所得控除額)×1/2

なお、税制改正により、勤続年数が5年以下である社員に300万円を超える退職金を支給する場合、その300万円を超える部分については上記算式の「1/2」を適用することができなくなるので注意が必要です(2022年1月1日以降に支給する退職金から適用されます)。

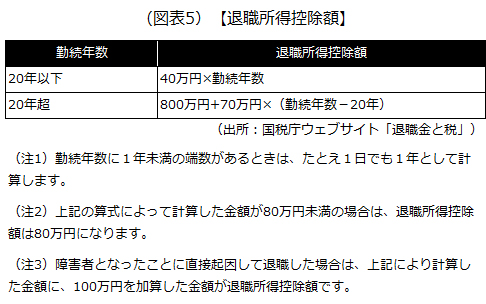

退職手当等の額から控除できる退職所得控除額は、原則として次の通りです。

社員が申告書を提出しない場合、会社は、退職金の金額に対して20.42%の税率で源泉徴収をしなければなりません。この場合、当然ながら、社員は退職金の支給時に退職所得控除などを受けられないため、社員が自分で確定申告することによって精算する必要があります。

3)住民税未納分の支払い(会社)

在職中、住民税は給与から特別徴収されていますが、社員が退職した場合、退職の時期によって処理の方法が違います。住民税には普通徴収と特別徴収があり、その概要は次の通りです。なお、会社勤めの場合は、原則、特別徴収となります。

- 普通徴収:納税者本人が、市区町村に住民税を納めること

- 特別徴収:会社が給与から住民税を天引きし、市区町村に住民税を納めること

では、社員が退職する時期に応じた住民税の処理を説明します。

1.1月1日から4月30日までに退職する場合

この場合、会社が退職月から5月分までの住民税を一括で、最後の給与または退職金から天引きし、市区町村に一括で納めます(一括徴収)。なお、給与または退職金から、住民税が多すぎて控除しきれなかった場合は、その金額については社員自身が普通徴収で市区町村に納めることになるため、本人に知らせる必要があります。

2.5月1日から5月31日までに退職する場合

この場合は、通常通り、5月分の給与から住民税を天引きし、市区町村に納めます。

3.6月1日から12月31日までに退職する場合

この場合は、退職月から翌5月分までの住民税は、退職した社員がすぐに再就職する場合を除き、次のいずれかの方法で手続きします。

- 会社が、最後の給与または退職金から一括で天引きして市区町村に納める

- 退職時に普通徴収に切り替えて、退職する社員が市区町村に納める方法

4)退職所得の源泉徴収票と給与所得の源泉徴収票の作成(会社)

会社は、社員が退職後1カ月以内に、退職所得の源泉徴収票と給与所得の源泉徴収票を作成して、社員に交付します。なお、退職するのが役員の場合には、役員に交付するのに加えて、税務署と退職する役員が住む市区町村に退職所得の源泉徴収票を提出(原則退職後1カ月以内)しなければなりません。

また、会社が退職所得の源泉徴収票や給与所得の源泉徴収票を退職した社員に交付しない場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が、会社に科せられます。

以上(2021年12月)

(監修 社会保険労務士法人AKJパートナーズ 特定社会保険労務士 諸富一子)

(監修 税理士法人AKJパートナーズ 税理士 森浩之)

pj30052

画像:Dmytro Zinkevych-shutterstock