年間1000人以上の経営者と会い、人と人とのご縁をつなぐ代表世話人杉浦佳浩氏。ベンチャーやユニークな中小企業の目利きである杉浦氏が今回紹介するのは、安田雅彦さん(株式会社 We Are The Peopleの代表取締役)です。

グッチグループジャパン(現ケリングジャパン)やジョンソン・エンド・ジョンソン、ラッシュジャパンなど外資系企業で人事責任者などを歴任されてきた安田さん。人事のスペシャリストとして、メディアでも広くご活躍されています。

安田さんは2021年7月末でラッシュジャパン人事責任者を辞職、株式会社We Are The Peopleを起業され、中小企業の人事などをサポートされています。今回の岡目八目は、そうした安田さんに「中小企業の人事のあるべき姿」についてお伺いした、大変光栄で貴重な内容となりました。中小企業の経営者の皆さまにとって、組織を改革していくご参考になれば幸いです。

1 「中小企業の人事をサポートする」という思い

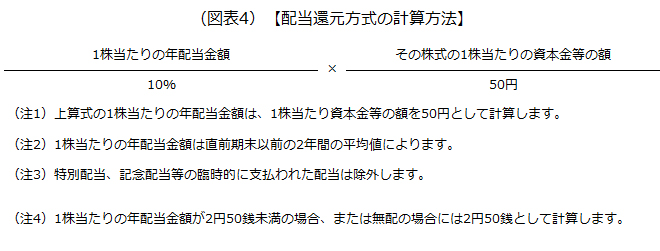

2021年夏に起業し、中小企業の人事をサポートされている安田さん。安田さんの掲げる人事は、日本企業にありがちな「人を管理する人事」とは根本的に違うもので、ずばり「人事=経営戦略」です。

(出所:株式会社 We Are The PeopleのWebサイト)

安田さんは起業の理由を次のように教えてくれました。

今の時代、中小企業にもエンゲージメント、多様性・ダイバーシティ、パーパス経営といった、「いかに企業としての存在意義・存在価値をセットするか」が求められています。こう伝えると、「それは大企業の話ですよね」「安田さん外資系だし」と言われることがよくあります。しかし、規模や外資かどうかは関係ない。要は、「(その企業が)やるかやらないか」であって、これまでの経験や見識は中小企業でも通用すると思っています。

日本企業はほとんど中小企業で、その中小企業の活性化こそが日本経済の明日につながります。これまでの経験や見識、ノウハウを中小企業の人事サポートに役立てたいという気持ちで起業しました。

安田さんは、起業への思いを、noteにも詳しく記載しておられます。

■Hello! 社名は「株式会社 We Are The People」といいます。■

安田さんのサポートは、人事制度づくりに留まるものではなく、もっと根本的なものです。後ほどご紹介しますが、「この会社は何のために存在するのか」といったことを、一日がかりで社内会議したりもします。

安田さんに、「中小企業が人事面で心がけること」として、7つの本当に重要なことを教えていただきました。次章から、ご紹介していきます。経営者にとっては耳の痛い内容かもしれませんが、組織を良くするヒントとしてお読みいただければと思います。

2 これまでの歴史に向き合う

安田さんのご支援先には2代目経営者もいます。多くの2代目経営者が抱える悩みは、「自分(経営者)が新しいことをやっていこうとしても、メンバーが付いてきてくれない」というもの。

これに関して安田さんは、「メンバーが付いてきてくれないのには理由がある」と言います。その理由はさまざまですが、特に、

これまでの成長の歴史に向き合わず、自分(2代目経営者)のつくりたい未来の話ばかりしてしまっている

ことが多いのだそうです。今、企業が存在しているのは、これまでの成長の歴史があるからです。こうした成功のDNAを探し、寄り添うことをおろそかにしてはいけないということです。

3 トップがロールモデルになる

メンバーが付いてこないことに関しては、もう一つ、

トップがロールモデルになっていない

ことも原因だと指摘する安田さん。「うちは人材育成をもっとしなきゃいけないのに、部長たちは面談やフィードバックを全然やらない」と言う経営者がいるそうですが、逆に「では、社長は部長に面談やフィードバックをしているのですか?」と尋ねると、「いや、そこまでやっていない」と答えるのだそうです。

「社長がしなかったら部長が課長に面談やフィードバックをするわけがないし、課長が担当者にするわけがない」

当然のことですが、経営者が率先してやることが大事。メンバーが付いてこないときほど、経営者は自身の言動を振り返る必要があるのでしょう。

4 フィードバックは「オン・ザ・ジョブ」が鉄則

人材の成長にはフィードバックが大事で、

フィードバックは「オン・ザ・ジョブ」、つまり仕事の中で行うこと

がポイントだそうです。

「経営塾のような座学も大事ですが、それだけだと人はなかなか成長できない。

仕事の中で【できているか、できていないか】を伝えて、できていなければ何がどうできていないのかフィードバックして、できていれば褒める。これを愚直に伝え続けていく。シンプルですがとても大事なことです」と安田さん。

5 【OS】は他社でつくらせるものではない

安田さんは、「人事制度は、会社にとっての【OS】です」と面白い表現をしてくださいました。人事制度はOSであり、メンバーに対するメッセージです。

自分たちの会社のOSを他人がつくれるわけがない。つまり、人事制度をつくるときに人事コンサルに任せきりにしてはいけない。それではメンバーにトップの意図が伝わりません

と安田さんは警鐘を鳴らします。

ただし、人事の専門知識が不足しているなど、経営者だけでは難しい場合は人事コンサルに相談してもいいそうです。ただそうした場合でも、「経営者が経営者自身の言葉で分かるまで、コンサルに何回も説明してもらい、腹に落ちるまで徹底的に話すべき。だって、経営者が分からないのに、メンバーは分かりませんから。絶対に」と安田さんは続けます。

6 メンバー皆で考える。【事例】安田さん流「一日がかりの社内会議」

安田さんのご支援の一環として行われるのが、「一日がかりの社内会議」です。安田さんが重視するのは、

「この会社って何」という本質を、経営者ではなく、メンバーが話すこと

です。お教えいただいた事例は、下記のような内容でした。

【事例】「一日がかりの社内会議:目的は人事制度をつくること」

安田さんがメンバーに投げかけたのは、次のことです。

- 人事制度はOS。そもそも、何のためにこの会社があり、どのような価値を提供していきたいのか。そこから考える必要がある

- 「5年後に10億、10年後に20億つくります」はあくまで数字の結果でしかない。そのときに世の中をどうしていたいか、周りに何と言われたいか

こうしたことをメンバーが自ら発言するだけでも画期的ですが、安田さんの方法はさらに工夫されたものでした。上記のような話をするには信頼関係が大事なので、それを築くところから始めました。その方法は2つで、1つ目は「ハイポイントインタビュー」、2つ目は「年表づくり」です。

1)ハイポイントインタビュー

これは、ペアになったメンバーが、互いに「今の自分に最も影響を与えた幼少期の出来事」を話し、話を聞いた側が相手のその出来事を発表します。一緒に働く仲間のことをもっと知ることが狙いです。

話を聞いた側は、「ああ、こういう人なのだな」と分かりますし、話を聞いてもらった側は、「あ、自分にはこういうことがあったな」と改めて気づきを得ます。

安田さん曰く、このインタビューでは、必ず「だから、あのような発言をしていたのか!」ということがあり、それが大事なのだそうです。

2)年表づくり

これは、大きな模造紙に3つの枠を作り、「社会の歴史」「この会社の歴史」「皆さんの歴史」を書き入れていきます。創業年か経営者が生まれた年から年表を始め、「未来」もつくります。

年表づくりの趣旨は、この会社がどうやって今日まで発展を遂げてきたかということに想いを馳せ、そのとき自分が何をしていたかという「自分の歴史」や「社会の歴史」を重ね合わせていくというものです。

「歴史的瞬間を皆で語り合うことで、皆の歴史、皆の時間軸が合ってきます。そして、思い入れも強くなっていきます。今まで全く別の時間軸で生きてきたメンバーが、【今日】という同じスタートラインに立つ。そして、【そこから、一緒に未来を考えていこう】となるわけです」

ハイポイントインタビューと年表づくりを午前中に行い、午後から「自分たちの存在意義、価値はなんだろう」を考えます。

信頼関係を築き、企業の存在意義をメンバーで共有する「一日がかりの社内会議」。本当に素晴らしいですね! 実際にこの会議をされた企業さんは「とてもよかった」とのことで、次のような感想が寄せられています。

【参加された方からのご感想(要約)】

- 実はメンバーが会社のことをどう思っているか不安だったが、セッションを通して、メンバー一人ひとりが成長したいと思っていること、お互いのために何ができるかをすごく考えていることが分かった。

- 自社のカルチャーや価値観を今どれくらい体現できているかを考える時間があり、そこでメンバー共通で出た課題があった。これから入ってくる人もエネルギー高く働けるように、働き方や組織の仕組みの改善すべきポイントを認識できた。

- セッションをきっかけに視座が上がった。自分個人としてのパフォーマンスはもちろん、メンバー一人ひとりの成長、会社としてのクオリティ向上のために、チームのために時間を使おうと思うようになった。

- このセッションを通じて大きな心理変容があった。メンバーを、会社の未来を一緒に作る仲間だと思えるようになった。

- 他者理解が進んだことで、会社に安心感が生まれたように感じる。この会議の後、実際に全社会議なども雰囲気が明るくなった気がする。

- 小さなことでもいいから仲間と話したり、仲間のことを知ったりする機会を作ろうと思った。仲間やこれから入ってくるメンバーが、幸せに安心して仕事ができるよう組織としての仕組みや交流が図れる場づくりをしていきたい。

- 自分自身が、仲間と一緒にこの会社の未来を作っていく当事者なのだと自覚することができた。

ご感想を読んでいると、メンバーの方々がもう何か成長されているように感じます。安田さんが次のように言っておられたのがよく分かります。

「経営者はすぐ人事制度から入りたがる傾向がありますが、やはりパーパスや価値、存在意義、認識の共有そういったものが根底にあって、それから人事制度を作るべきなのです。その順番は間違えてはいけない」

7 すべての部門がハッピーである

安田さんは「すべての部門がハッピーであることが大事。でも、このことをちゃんと分かっている経営者の方は少ないかもしれません」と言います。

よくあるのは「営業部門は花形」という考え方です。特に営業系(販売会社など)の企業に多いのですが、「とりあえず営業の意見が最優先」「営業が走り回れるようにサポートせよ」「お金を稼ぐ営業が1番大変」という考え方では、

必ずどこか他の部門(例えばカスタマーサービス、商品管理、営業事務、経理、総務など)にしわ寄せがいってしまう

と言う安田さん。

「虐げられている部門があっていいわけがない。それを是としている限り、組織全体のエンゲージメントやモチベーションは決して上がりません」

この安田さんの言葉にはドキっとしてしまいます。

「こういう状態だと、あの部門にはしわが寄っているからかわいそう、申し訳ないという観点になってしまい、意外と仕事のクオリティを問わなくなってしまう。罪滅ぼしで良い評価をつけたりするから、今度は次第にその部門に問題があっても誰も指摘できない【モンスター部門】になってしまうのです」と続ける安田さん。こうした組織では、エンゲージメントが上がるはずがありません。「しわ」が寄るのは本当に良くない、今日からでも「しわ」を伸ばす意識が大切です。

8 2種類の1on1を分けて考える

「しわ」を発見する、あるいは伸ばすためにも「1on1」が大事です。そして、1on1についても、安田さんから貴重なアドバイスをいただきました。それは、

1on1に詰め込みすぎないほうがいい

ということです。

1on1には、

- 普段の1on1

- 半期ごとなどに行う業務のパフォーマンスに対する評価や能力開発、キャリアについての1on1

の2種類があると説く安田さん。

「普段」のほうは、文字通り、日ごろ行うもので、いわば「今どんな感じ?」を聞くイメージです。モチベーションやエンゲージメントの確認、信頼関係のメンテナンス、ちょっとした業務の確認などです。一方、「半期ごと」のほうは、評価やキャリアの話といった特別感がある内容です。

内容も意味合いも違う2種類の1on1は分けて考えたほうがよく、両方の要素を詰め込もうとするとうまくいきません。

例えば、「普段は全く1対1の会話がないのに、半期に一度、急に1on1をして、今幸せか? と聞かれても聞かれたほうは困惑しますよね。普段から仕事以外の会話をきちんとする、日ごろの人間関係・信頼関係をどう作るかがパフォーマンスやエンゲージメントに影響していくのです」と安田さんは言います。

9 まとめ:安田さんが語る「中小企業が進化するための条件」

中小企業には、「部長・課長といった管理職が育たないから、直接、経営者がメンバーに指示やフィードバックする」といった課題があります。この点について安田さんにお聞きしてみました。

「直属の上司がいるのに、その人を飛び越えてフィードバックしないほうがいい。たまに、経営者が思いつきで全メンバーと1on1するというのも、直属の上司がいるのであればやめたほうがいいと思います。はがゆくても直属の上司にやらせる。そうしないと結局、管理職が育ちません」

そして安田さんは最後に、「経営者は、中間管理職にしっかりと権限を与え、責任も取らせる。それが大事」ということも教えてくれました。

「中小企業だとしても、その部門の人に採用の責任を負わせる。あなたが責任を持つなら採用していいですよ、と。財務部門なら財務部門の部長が採用責任者になる。日本の会社では、人事が良いと思う人材を採用して、中間管理職に教育せよと言って押し付ける。直属の上司(中間管理職)からしてみれば、自分の責任のない知らないところで人事が採用してきた人を、本気で育てる気になんかならないと思います」

中小企業が進化することが、日本経済の明日につながる。安田さん、大変勉強になりました、有り難うございます!

以上(2022年1月作成)