書いてあること

- 主な読者:感情や直感など消費者の心に働きかけて売上アップにつなげたい経営者

- 課題:人間の行動を分析した行動経済学を理解し、売上アップのための施策に活用したい

- 解決策:「最後通牒ゲーム」で行動経済学を体感し、コーズ・マーケティングやアンカリング効果を活用した身近なマーケティングの実践例を学び、導入してみる

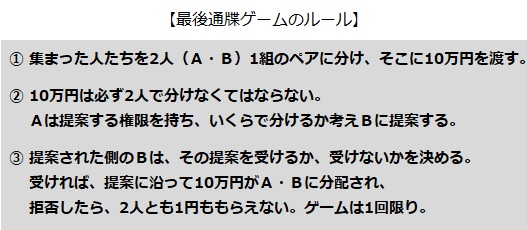

1 「最後通牒ゲーム」で行動経済学を体感してみよう

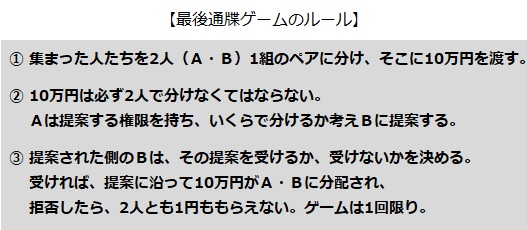

伝統的な経済学と行動経済学の違いを知ることができる、簡単なゲームがあります。その名も「最後通牒(つうちょう)ゲーム」。まずは一緒にやってみましょう! 近くにいる方とペアをつくり、取り組んでみてください。

準備はよろしいでしょうか。事前交渉はダメですよ。はい、スタート!

いかがだったでしょうか?

私が行動経済学のセミナーでこのゲームをやると、Aの多くの方が5万円を提示し、Bの方は提案を受け入れます。一方で、中には「Aが9万円、Bが1万円」を提案し、提案を拒否されるケースも出てきます。

伝統的な経済学でいう合理的な判断は、次の通りです。

A・・・できるだけ多くの額を取れ、Bが拒否しない金額を考える。

B・・・取り分を最大にしたいと考える。拒否すれば0円だから、1円以上は得たい。

⇒Aは、Bに1円を分け、

A自身が残り9万9999円を獲得するのが最も合理的

しかし、私の経験上、「A:9万9999円、B:1円」の提案をする人はほとんどいません。それはなぜか。人間は合理的な生き物ではないからです。

Aの立場になった多くの人が考えるのは、「自分だけが良い思いをするのはよくない。2人で喜びを分かち合おう」「心の狭い人間だと思われたくない」といった感情から、Bの心情に配慮して、折半を提案します。それでも若干欲が出て、「A:6万円、B:4万円」という提案をする方もいます。

合理的に考え、「A:9万円、B:1万円」で提案した場合、Bは提案を拒否するケースが多いです。それは、「Aばかり良い思いをするのは納得できない。そんな汚いことを考えるなら、自分は1万円はいらない」と感情的に判断するからです。

先日、セミナーで実施した最後通牒ゲームで衝撃的な出来事がありました。

AがBのことを思いやり、「A:4万円、B:6万円」で提案したところ、なんとBが提案を受け入れなかったのです! Bの方に理由をお聞きしたところ、「自分のほうが良い思いをするのは受け入れ難い。だったら一緒に2人で損をしよう」。

人間は、これほど非合理で感情的な生き物なのです。

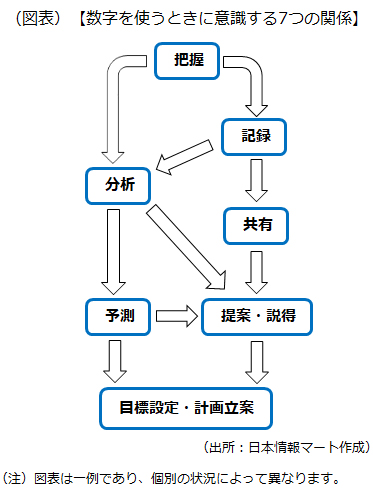

行動経済学とは、人間の日常生活における経済行動について、心理学を交えて分析する学問のことです。感情や直感など「心の動き」に注目し、人間の行動を分析した行動経済学は、「人間の意思決定は非合理である」という前提に立っています。人間は合理的に動くという前提に立っている伝統的な経済学との違いは、ここにあります。

2 お客さまの感情に訴える「コーズ・マーケティング」

上記のように、人間は非合理で感情的な生き物です。販売や営業の現場でも、お客さまの感情に訴えて購入してもらうことも多いのではないでしょうか。

「今月はもう少しで目標達成できます。目標未達だと上司から怒られてしまいます。どうか私を助けてください!」といった場面はよく目撃しますよね。

マーケティングの世界でよく利用される手法として、「コーズ・マーケティング」があります。「コーズ・マーケティング」とは、特定の商品・サービスの購入が寄付などを通じて社会貢献に結びつくことを消費者に訴求することで、商品・サービスの販売促進、製品ブランドや企業のイメージアップを狙う手法で、分かりやすく言えば「寄付つき商品」です。

私が住んでいる新潟県には、地元のプロバスケットボールチームである新潟アルビレックスBBへの寄付つき自動販売機があり、飲料を購入すると売上の1%がチームに寄付される仕組みになっています。冷静に考えれば100本飲んでも100円程度にしかなりませんが、チームのファンである私は、その自動販売機で購入することがチームの勝利につながると信じて、積極的に買っています。

3 「アンカリング効果」を体感してみよう

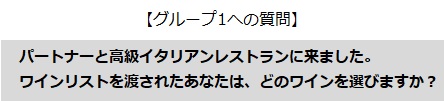

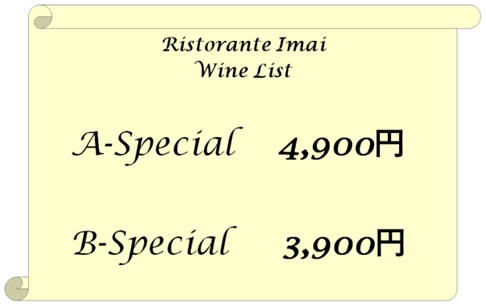

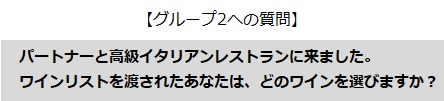

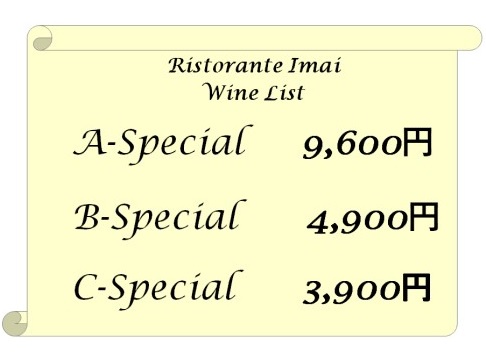

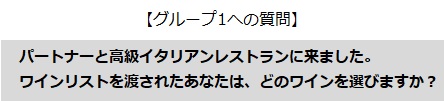

次のゲームです。同じくらいの人数の2つのグループに分かれて、結果を比較してみてください。

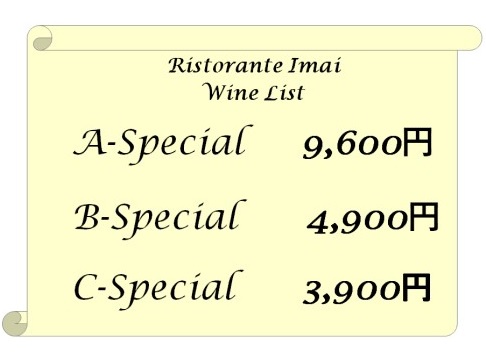

では、グループ1の皆さんに質問です。一人ひとり挙手をして答えてみてください。グループ2の皆さんは見ないでくださいね。

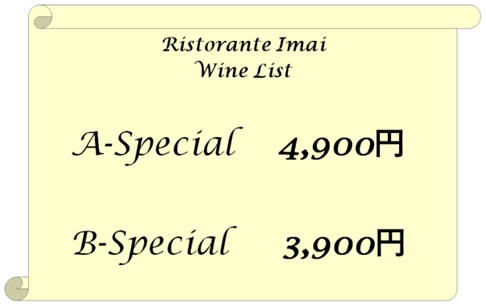

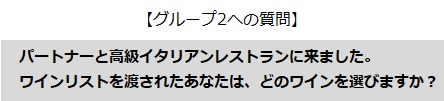

では、次にグループ2の皆さんに質問です。

私が行動経済学のセミナーでこのゲームをやると、グループ1は「4900円:50%、3900円:50%」といった結果になります。一方で、グループ2は「9600円:20%、4900円:60%、3900円20%」といった結果になります。

もうお分かりですね。9600円のワインがあることで、グループ1と比べ、4900円を選ぶほうが断然増えます。

これは「アンカリング効果」の力です。「アンカリング効果」とは、提示された特定の数値や情報が印象に残って基準点(アンカー)となり、判断に影響を及ぼす心理傾向のことです。日本では、「松・竹・梅」つまり複数の価格帯(上・中・下)の商品を用意することで、中間層の商品の売上点数を伸ばす手法としておなじみですね。

4 「アンカリング効果」を使って客単価アップ

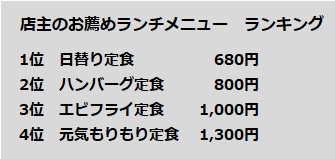

1)定食屋の店主お薦めランキング、順番を変えるだけで客単価に違い

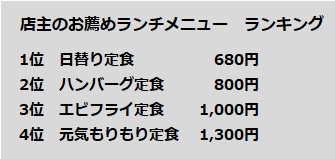

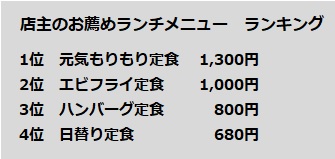

以前、ある定食屋のご支援をしたときのこと。店主はランチの客単価が低いことにお悩みでした。メニューを見ると、店主お薦めのランチメニューがランキング形式で掲載されていました。第1回でお伝えした「決定回避」の行動経済学の理論を活用してお薦めすることで、お客さまを誘導しようという作戦は素晴らしいと思いましたが、一方で、お薦めしているメニューを見て驚きました。

これでは、多くのお客さまが日替り定食を選んでしまうではないですか!

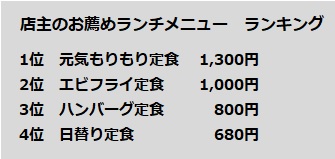

私は以下のように変更するように助言しました。

こうすると、多くのお客さまが1000円や800円の定食を注文するようになりました。1300円の定食も以前より出るようになり、その結果、ランチの客単価を大幅にアップすることができました。

2)売るのでなく、見せるためのプレミアム商品

アンカリング効果を活用して客単価を上げるためのお勧めの手法が、「プレミアム商品」を作ることです。あるハンバーグ屋では、極上のお肉を使った1万円の弁当を販売しました。1万円の弁当を買う人はさすがに少数ですが、この弁当を見せるだけで、2000円以上するハンバーグ弁当が飛ぶように売れるようになりました。また、1万円の弁当がマスコミでも取り上げられ、認知度向上にも寄与しました。

皆さまの商品・サービスでプレミアムなものは作れないか、検討してみてはいかがでしょうか。美容室であれば、あらゆるサービスを組み合わせた「ご褒美プラン」を作るなど、既存の商品・サービスを組み合わせた最上位メニューを見せるだけでも効果絶大です。もちろん価格に見合った価値を提供することは大前提ですが、アンカリング効果をうまく活用して、お客さまを幸せに、そして商売繁盛につなげてください。

以上(2021年12月)

pj70101

画像:Master1305-shutterstock

執筆者サイト:https://glocal-marketing.jp/