書いてあること

- 主な読者:家族手当を設置している会社の経営者

- 課題:「家族手当の支給を見直す会社が多いと聞くが、廃止したほうがよいのか」「支給を続けるにしても、どのぐらいの支給額が妥当なのか」などが分からない

- 解決策:「従業員の育児や介護をサポートしたい」など、経営者の思いがあって設置しているなら廃止する必要はない。支給額については東京都労働相談情報センター「中小企業の賃金・退職金事情」などを参考にする

1 家族手当の支給を見直す会社は多いけれど……

「家族手当」は、結婚や出産によって家族構成が変わり、生活費などが増加する従業員の生活をサポートするために支給される手当です。支給額の決定方法は会社によって異なりますが、基本的には、配偶者・第1子・第2子など家族別に支給額が決定されます。

家族手当のような、いわゆる「生活」関連の手当の多くは、年功主義や終身雇用が当たり前だった時代に設置されたものです。近年は成果主義の導入やジョブ型雇用、転職や副業・兼業など、1社で働き続けることにとらわれないワークスタイルなどが浸透してきており、支給を見直す会社が増えています。

とはいえ、家族手当の方針を決定するのは、あくまで経営者です。例えば、経営者に、

「ウチの会社には育児や介護をしている従業員が多いからサポートしたい」

「ウチは従業員の家族まで大切にする会社でありたい」

といった思いがあるのであれば、家族手当を残すことには大きな意味があります。手当は支給目的が明確なため、会社が仕事や福利厚生で何を重視しているかを表すバロメーターになります。他社の動向を見て都度、方針を変えるのではなく、経営者自身が重要と思うものを選択していきましょう。

ここまでをご理解いただいた上で、この記事では、中小企業における家族手当のモデル支給額と就業規則の規定例を紹介します。

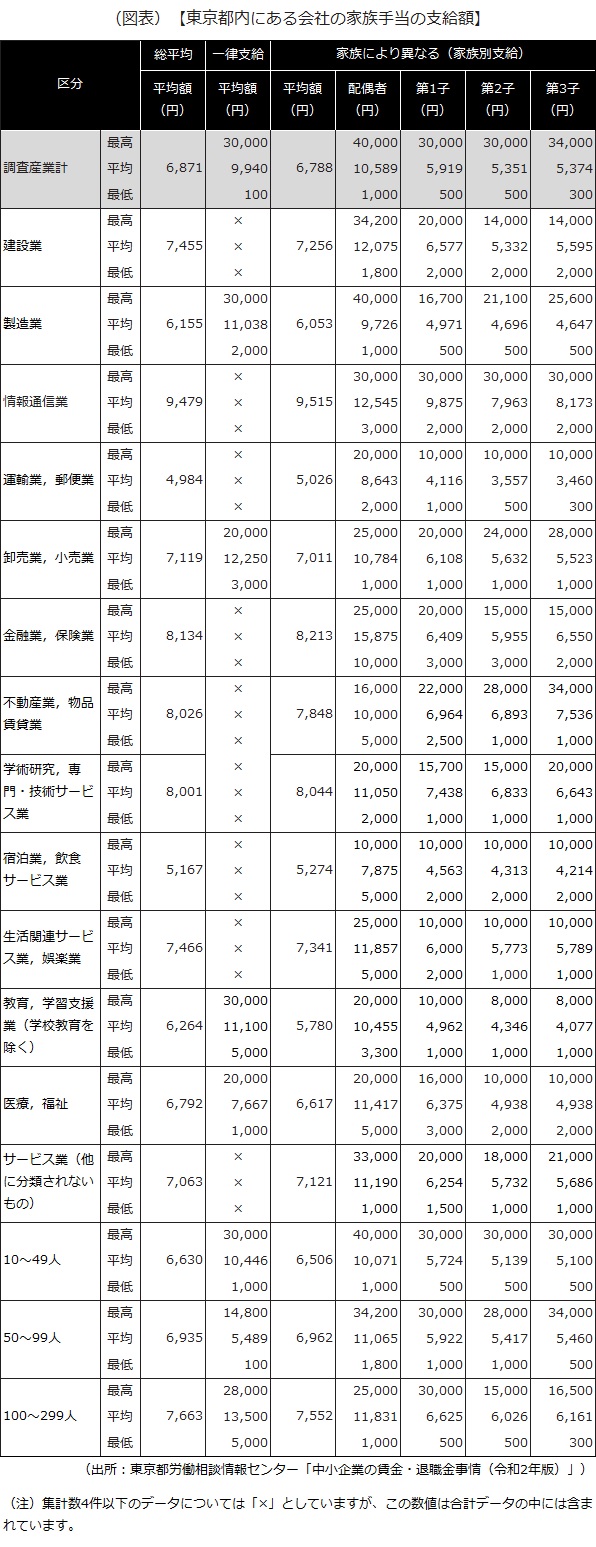

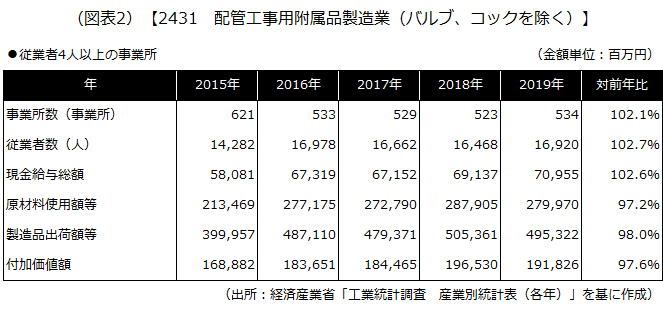

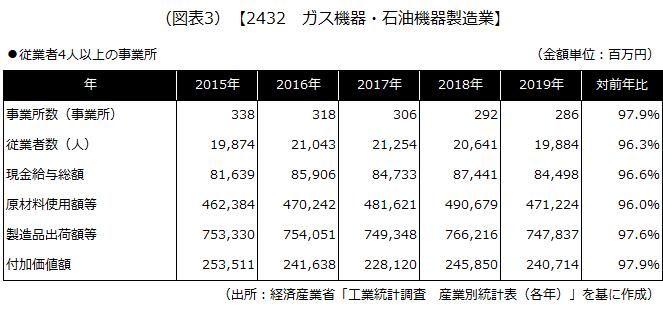

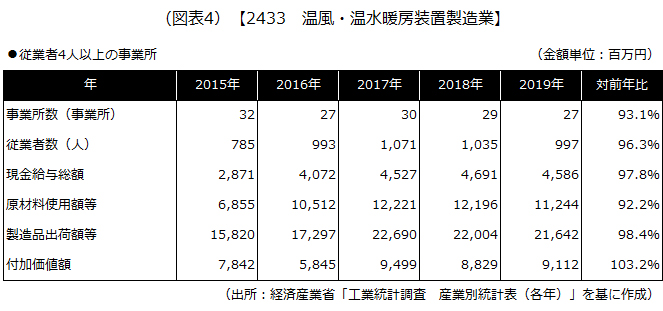

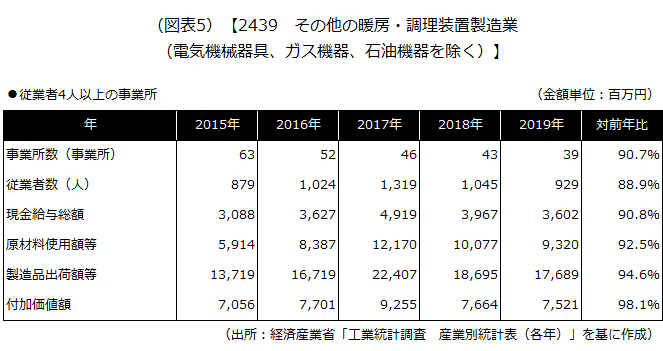

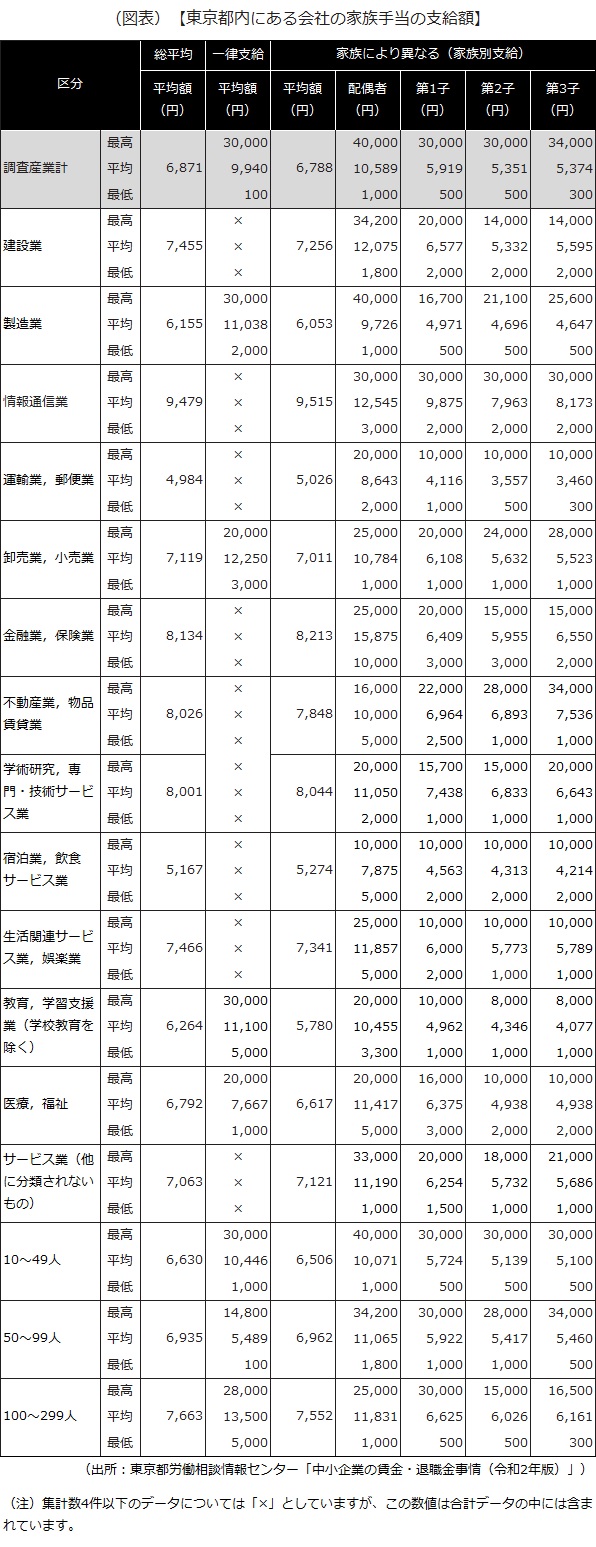

2 東京都内にある会社の家族手当の支給額

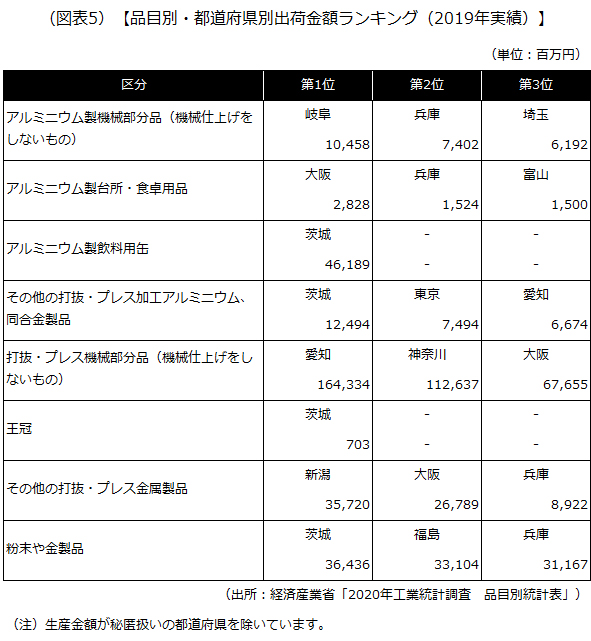

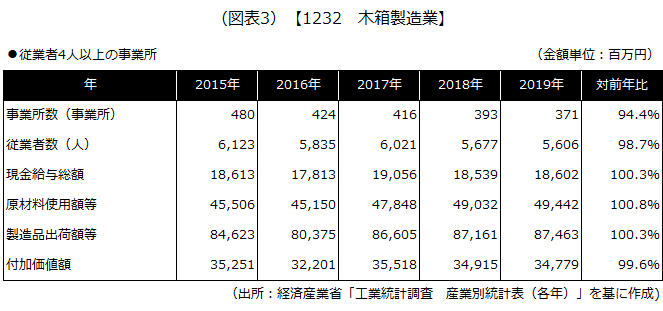

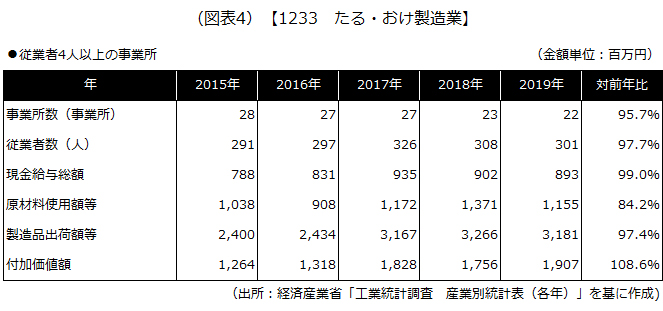

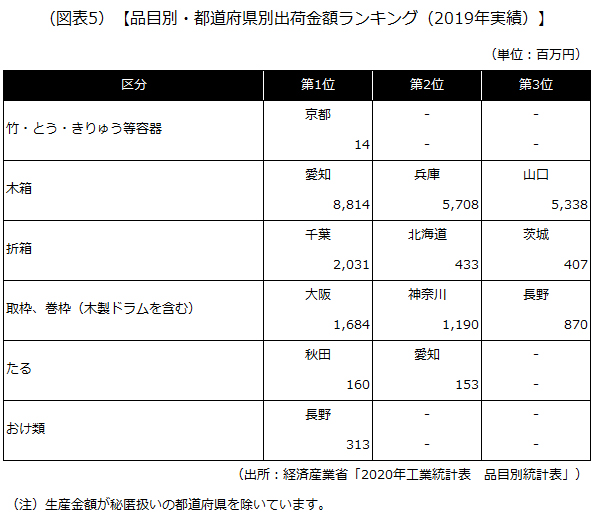

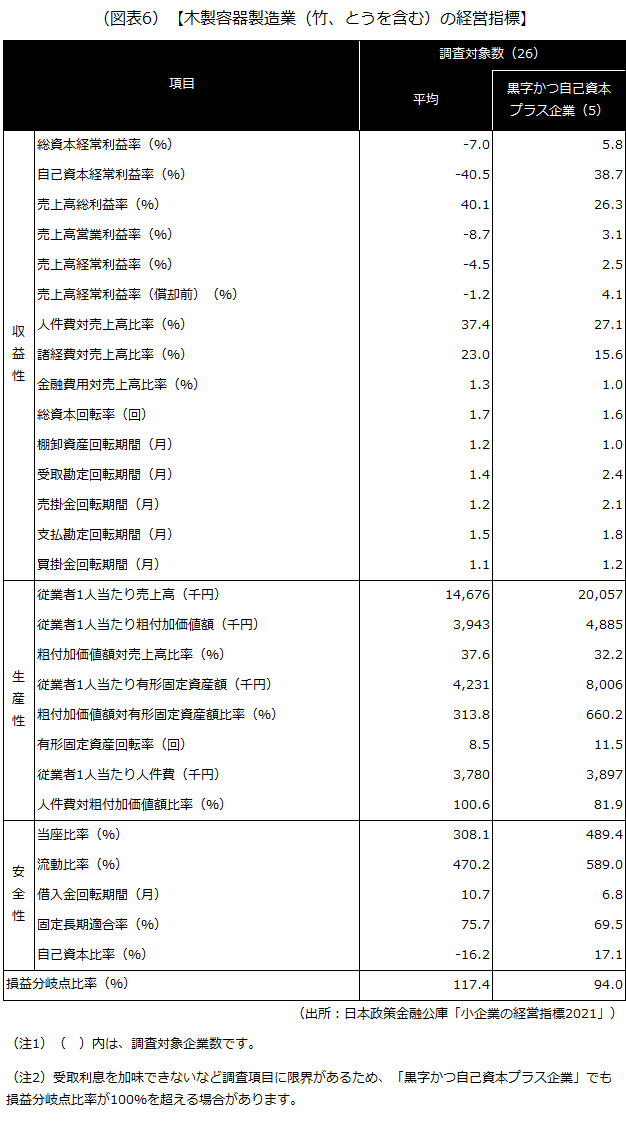

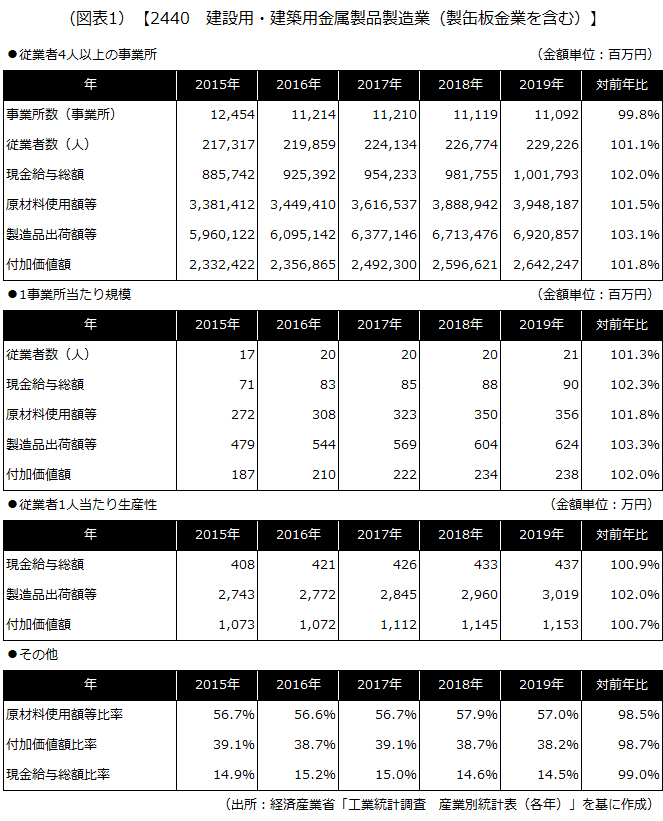

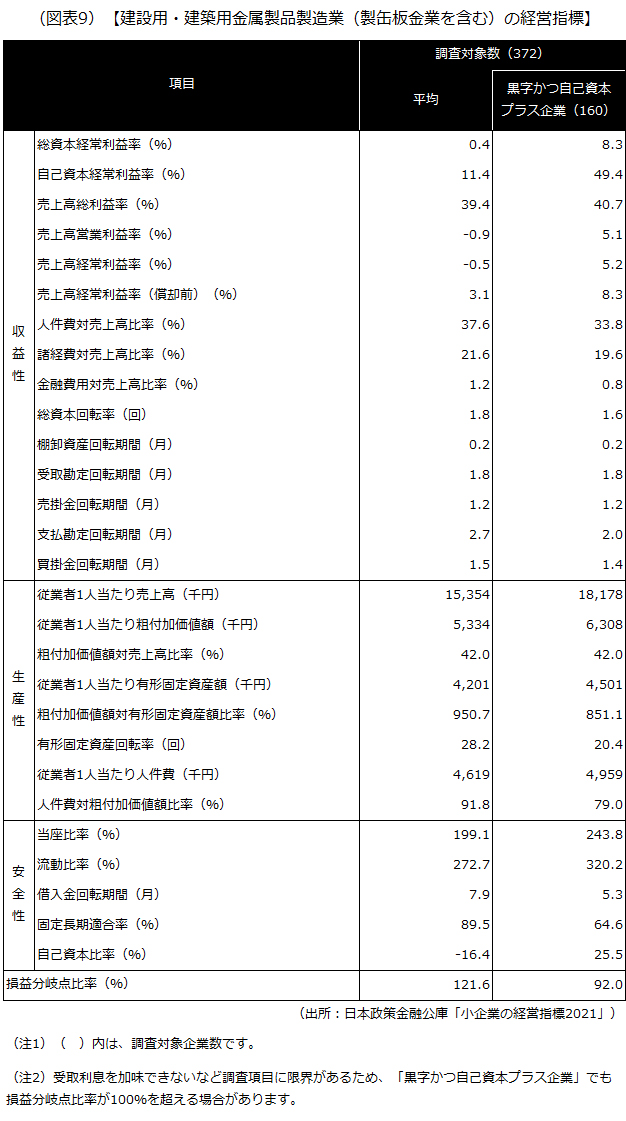

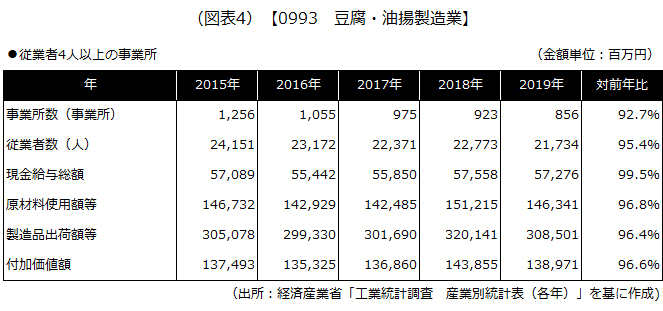

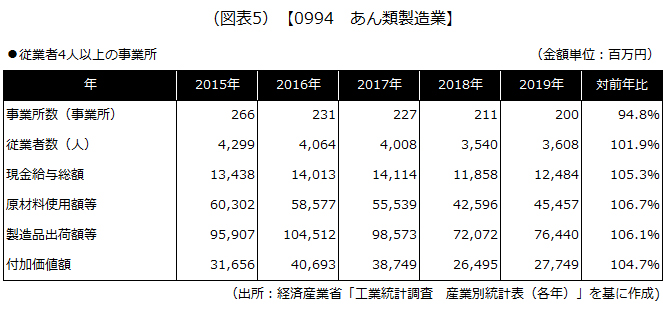

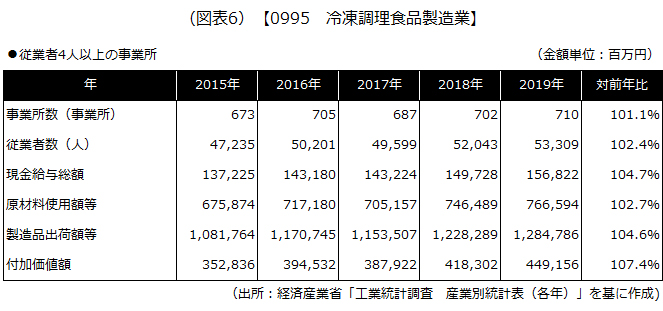

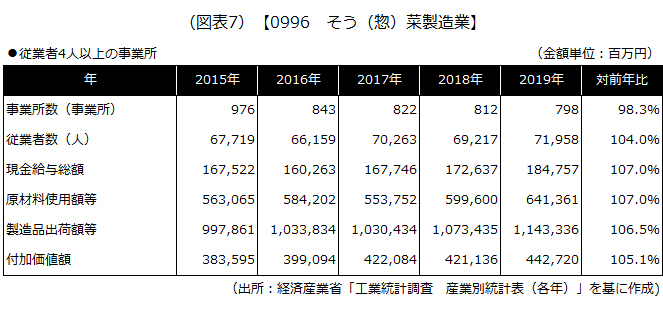

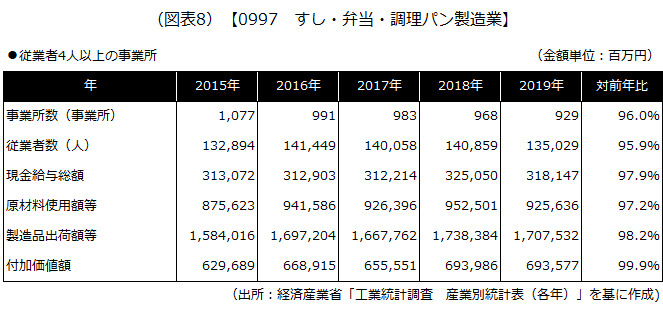

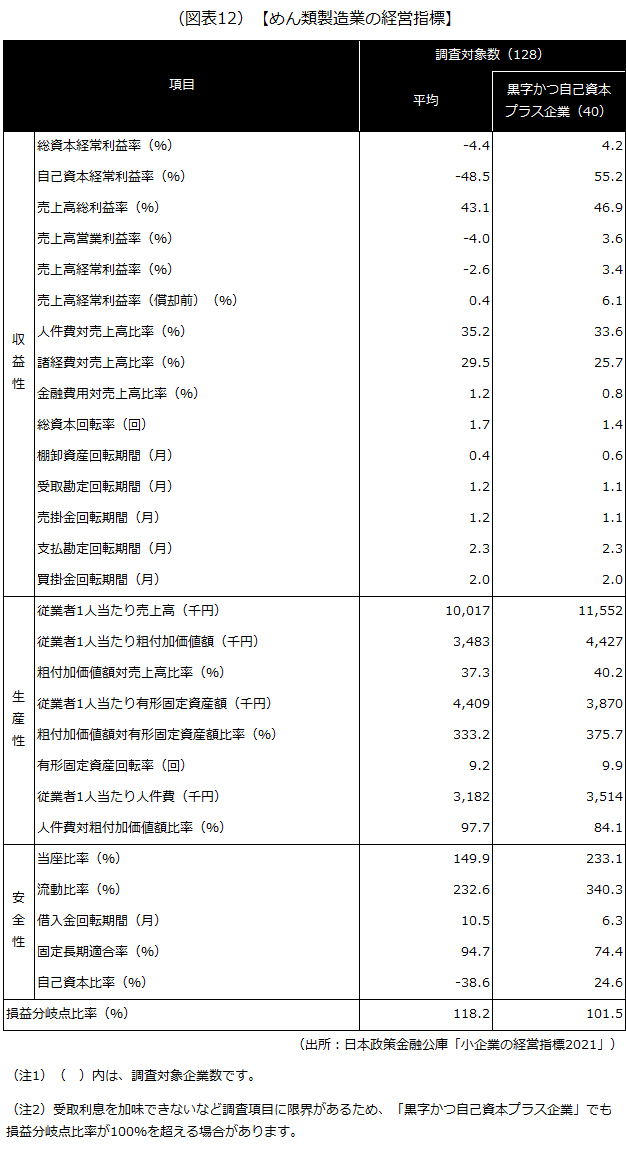

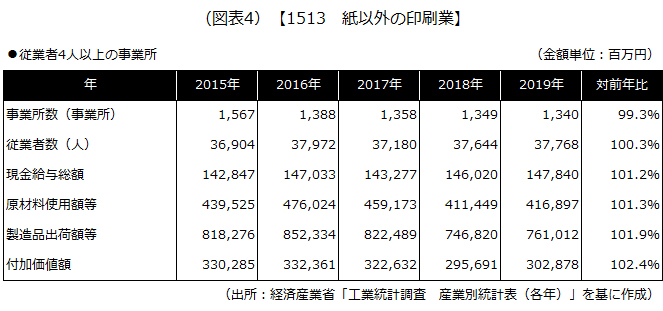

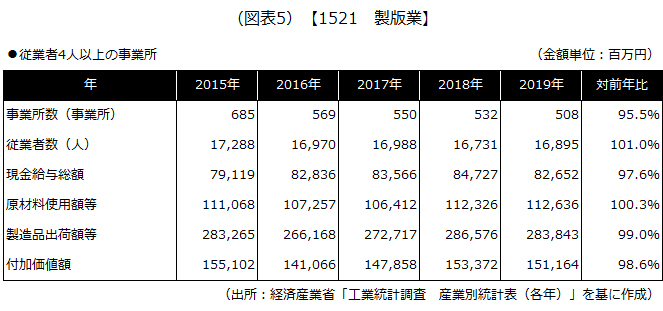

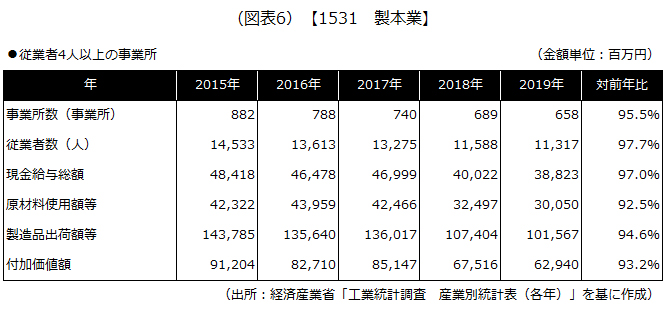

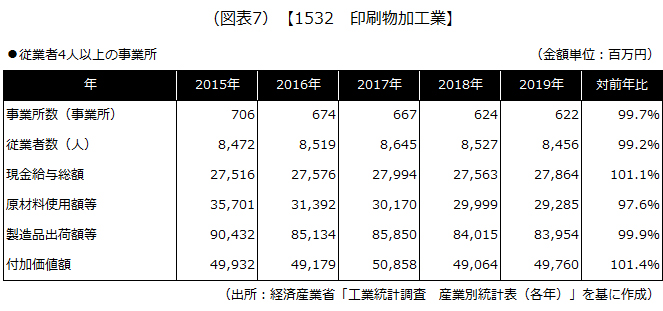

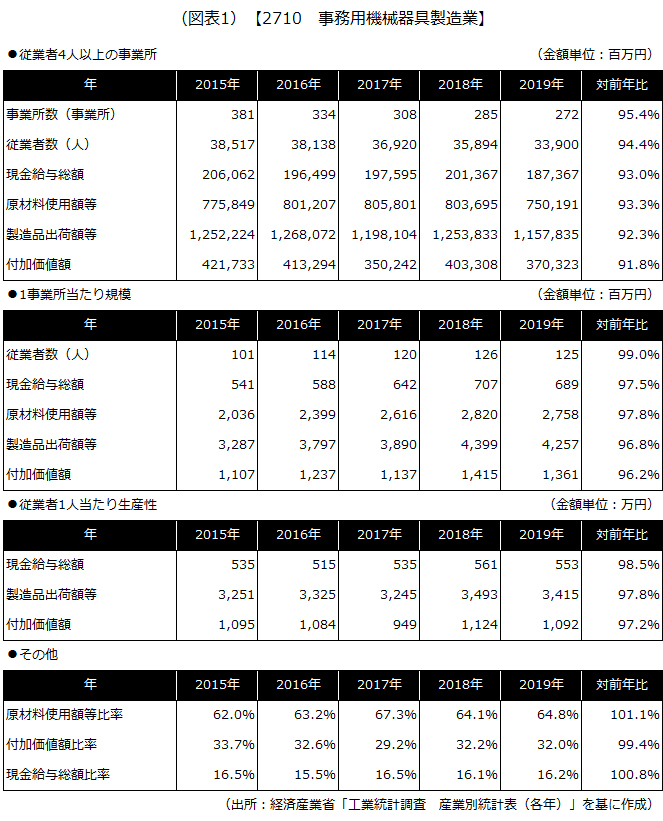

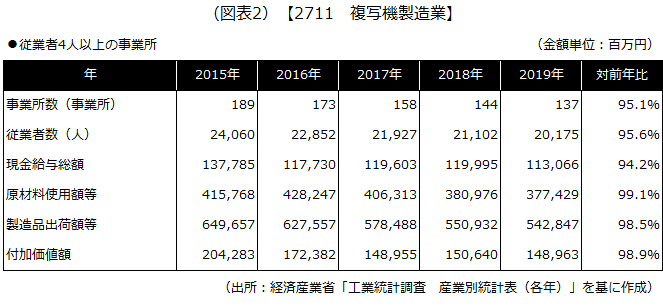

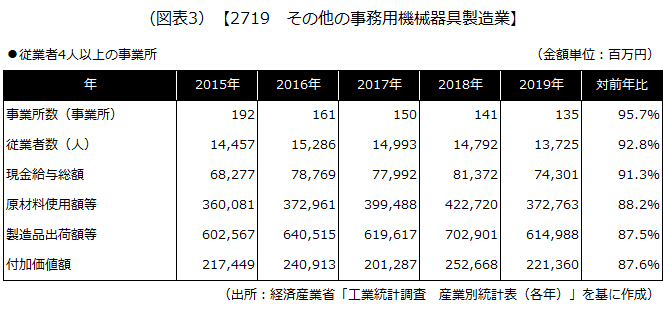

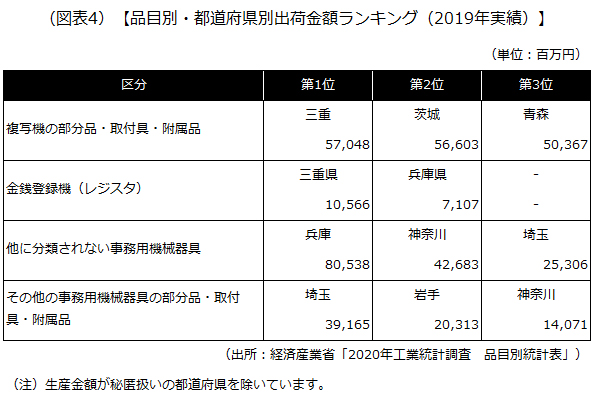

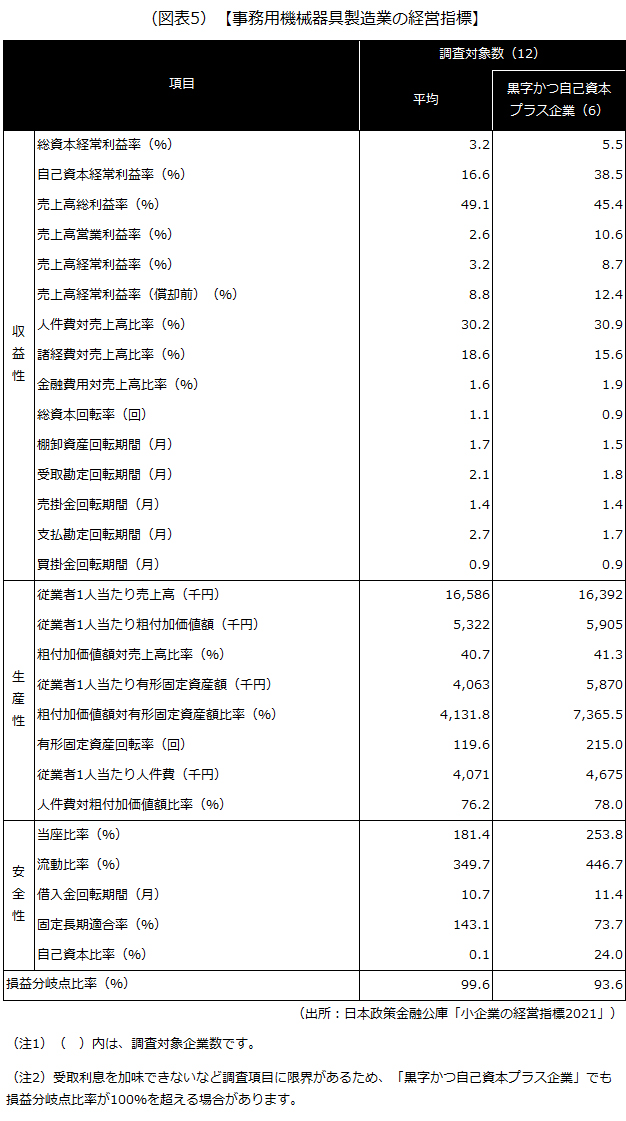

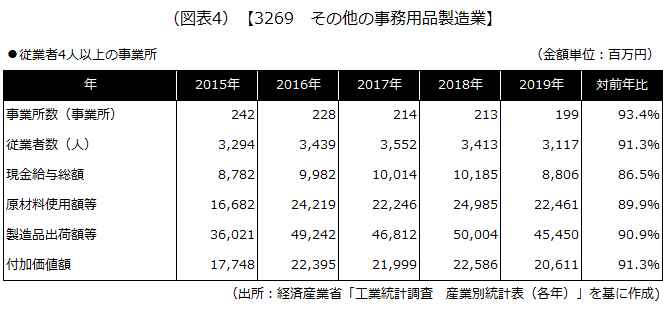

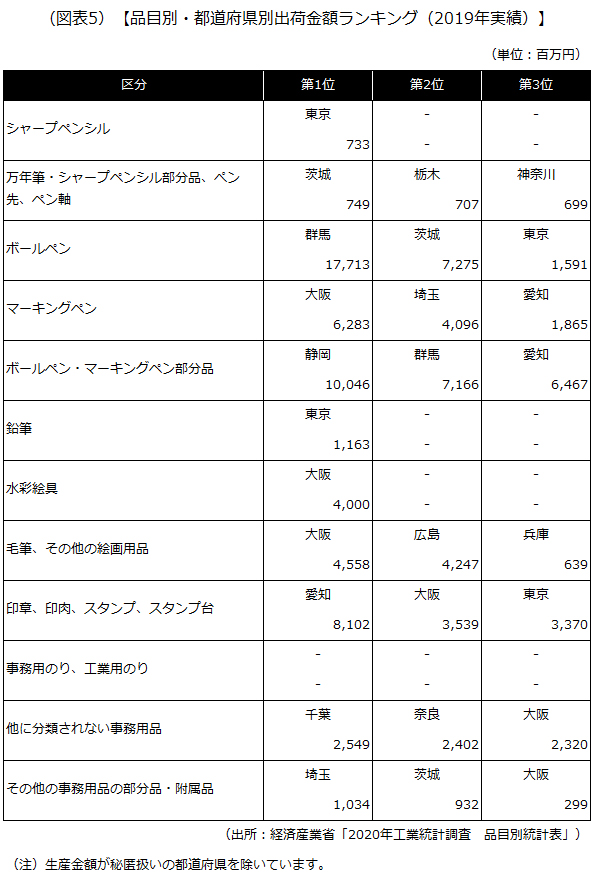

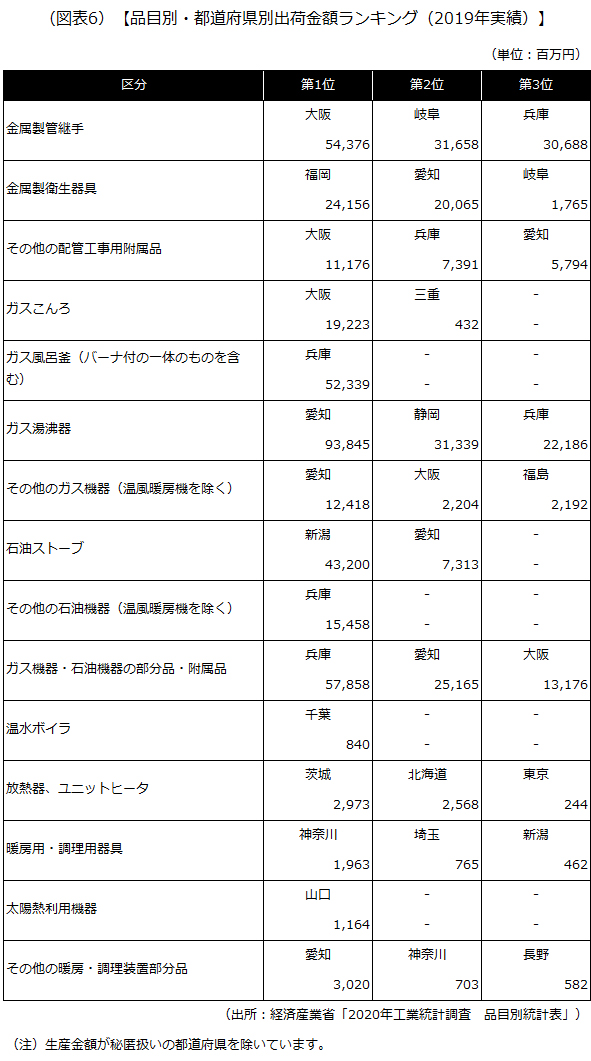

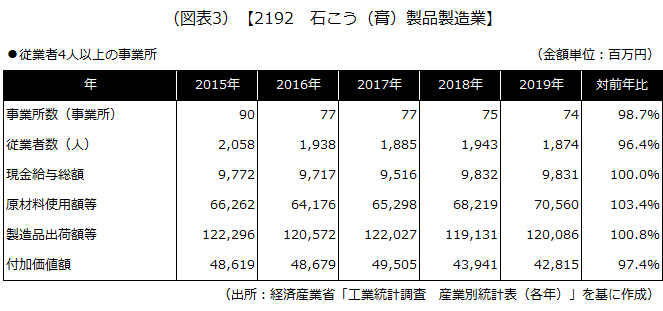

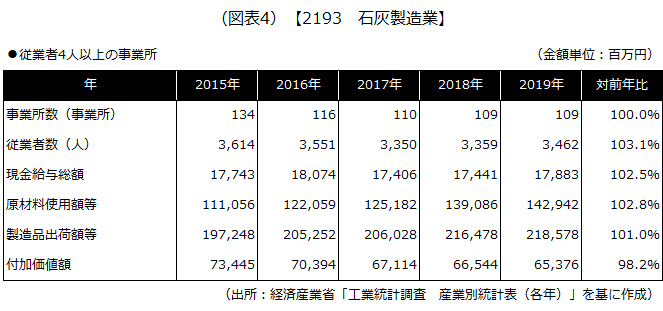

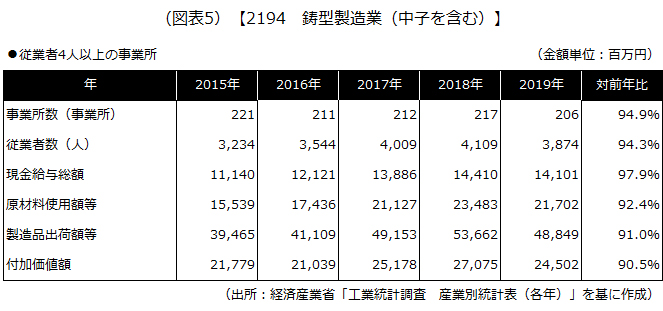

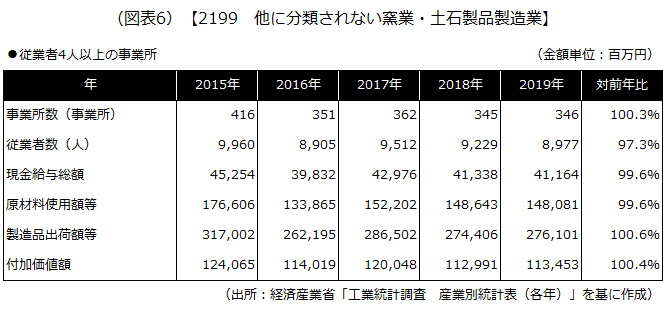

東京都労働相談情報センター「中小企業の賃金・退職金事情(令和2年版)」によると、東京都内にある会社の家族手当の支給額は次の通りです。

「家族により異なる(家族別支給)」の調査産業計に注目してみましょう。配偶者に対する支給額が最も高くなっていますが、近年は少子化もあって、子供に対する支給額が高くなる傾向にあります。

3 就業規則の規定例

家族手当の内容(対象となる家族・支給額など)によって異なりますが、就業規則の一般的な記載例は次の通りです。実際に就業規則を作成・変更する際は、社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。

第○条(扶養家族の範囲)

扶養家族がいる従業員本人の申請により所定の家族手当を支給する。扶養家族とは次の各号のいずれかに該当する者をいう。

- 従業員の収入によって生計を維持されている配偶者

- 従業員の収入によって生計を維持されている18歳未満の子供

- 従業員の収入によって生計を維持されている60歳以上の父母

第○条(家族手当の支給額)

家族手当の支給額は「扶養家族の区分」に応じて次の通りとする。

1号:

従業員の収入によって生計を維持されている配偶者

1万1000円

2号:

従業員の収入によって生計を維持されている18歳未満の子供

5500円

3号:

従業員の収入によって生計を維持されている60歳以上の父母

4000円

(注1)1号は年間収入が130万円未満で、従業員の年間収入の2分の1未満の場合(同一世帯に属していないときは、年間収入が130万円未満で、被保険者からの援助による収入額より少ない場合)。

(注2)2号は人数による制限はない。

(注3)3号は年間収入が180万円未満で、従業員の年間収入の2分の1未満の場合(同一世帯に属していないときは、年間収入が180万円未満で、被保険者からの援助による収入額より少ない場合)。

第○条(家族手当の支給申請と支給開始)

1)家族手当の支給を希望する従業員は、所定の「家族手当支給申請書(以下「申請書」)」に必要事項を記入の上、毎月5日までに人事部に提出しなければならない。

2)申請書の記載内容に誤記などがない場合は、当該申請書の提出日が属する月の翌月から家族手当を支給する。ただし、申請書の記載内容に誤記があるなどで、通常よりも確認に長い時間を要した場合は、家族手当の支給開始がこれよりも遅れることがある。

3)会社は、申請書の内容を確認するために必要な書類の提出を求めることがある。

第○条(扶養家族の異動届と支給停止)

1)従業員は、家族手当の支給事由となっている扶養家族が、第○条(扶養家族の範囲)各号のいずれにも該当しなくなった場合は、速やかに所定の「扶養家族異動届(以下「異動届」)」に必要事項を記入の上、人事部に提出しなければならない。

2)異動届が賃金締切日(就業規則第○条の賃金の締切日を参照)よりも前に提出された場合は、当該異動届の提出日が属する月の翌月から該当の家族手当の支給を停止する。ただし、異動届が賃金締切日の後に提出された場合は、当該異動届の提出日が属する月の翌々月から家族手当の支給を停止すると同時に、家族手当の過誤払いがあるときはこれを控除する。

第○条(不正受給)

偽りその他の不正により家族手当の支給を受けていた従業員には、その返還を命じるとともに、就業規則第○条の懲戒処分の対象とする。

以上(2021年11月)

pj00240

画像:ESB Professional-shutterstock