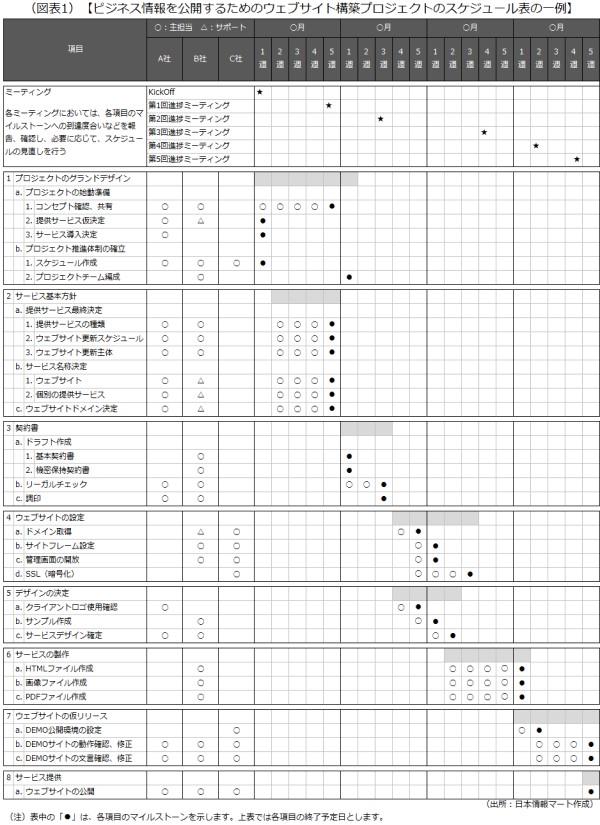

書いてあること

- 主な読者:企業として温暖化対策を本格化させたい経営者

- 課題:中小企業の取り組み、改正地球温暖化対策推進法の概要を知りたい

- 解決策:他社の取り組みを参考にし、「できること」から始めてみる

1 大手取引先からCO2削減要請! 目標達成で有利な融資も

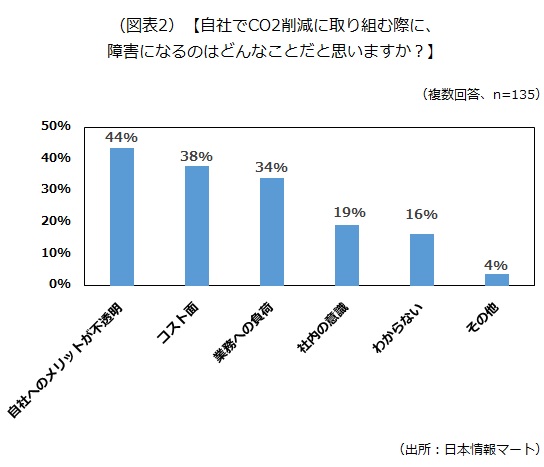

IPCC(気候変動に関する政府間パネル)が、2021年8月9日に公表した「第6次評価報告書(AR6第1作業部会の報告『気候変動-自然科学的根拠』)」によると、

2021〜2040年のうちに、産業革命前から気温が1.5度上昇する可能性が高いというシナリオ

などが示されています。その影響で、海面の上昇や熱波の発生などの切実な問題が起こるとされています。このIPCCの報告によらずとも、地球温暖化は切実な問題であり、世界規模で意識が高まっています。経営者仲間との会話でも、地球温暖化の話題が出るケースが増えているのではないでしょうか。

日本でも二酸化炭素(以下「CO2」)などの温室効果ガスの排出量を2030年度に2013年度比46%に削減する方針が示されました。「ウチは中小企業だから、まだ関係ないよ」と思った皆さん、それでは済まされなくなってきています。CO2の削減問題は、次のような形で皆さんの足元まで要請が迫っているのです。

- 2021年6月に改正地球温暖化対策推進法が公布され、自治体や企業の取り組みを開示したり、事業所ごとの温室効果ガスの削減量を公開したりする方針

- 「脱炭素経営」に取り組む大手企業の中には、サプライチェーンを構成する取引先などにも、CO2の削減を要請する動きが出てきている

- 各地の金融機関も、中小企業などの脱炭素経営の支援や、削減目標を達成することで、金利が下がる融資「サステナビリティ・リンク・ローン」の取り扱いを開始するケースが増えてきている

- 各地の自治体では、CO2削減や、環境問題に積極的に取り組む企業を表彰・認証する取り組みが始まった

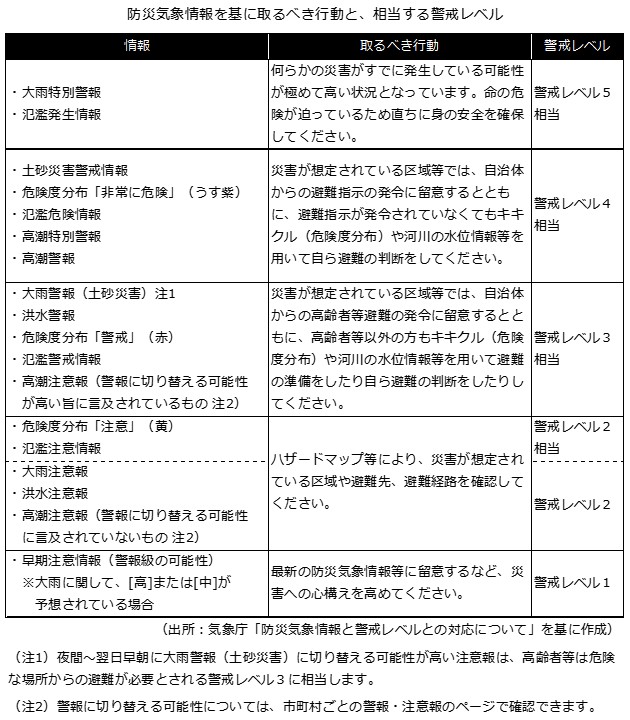

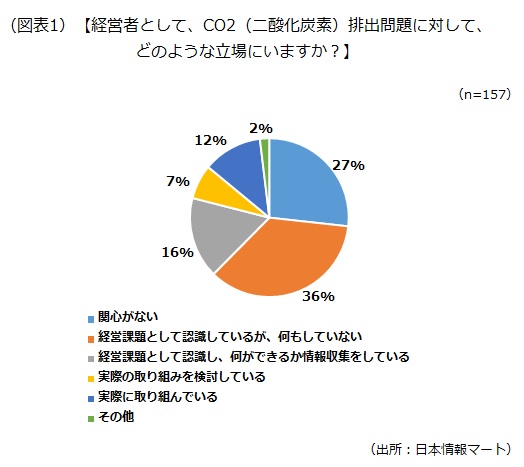

ところが、中小企業の経営者に行ったアンケートによると、

約70%がCO2削減を経営課題として認識しているものの、実際に取り組んでいるのは12%にとどまる

という結果になっています。

CO2の削減に取り組むことで、コスト削減や、企業のイメージ向上による顧客の開拓・維持も期待できます。また、ここ1~2年で、新卒者の採用活動の場面で、環境問題に対してどんな取り組みをしているのか質問する学生が急増していると話す企業もあります。

この記事では、温室効果ガス削減に取り組む中小企業の事例や、取り組む中で直面した課題について紹介します。また、前述のアンケート結果、改正された地球温暖化対策推進法のポイントも記載しています。これらを参考に、自社の「脱炭素経営プラン」を検討してみましょう。

2 CO2削減取り組み事例

今回紹介する取り組み事例の中には、CO2の削減に加え、電気料金のコストダウンにつながったり、温室効果ガス削減の取り組みを顧客獲得のきっかけとして成長させたりしている企業もあります。

1)初期費用ほぼゼロで工場の屋根に太陽光発電:カイハラ産業(広島県)

デニム生産で高いシェアを誇るカイハラ産業は、オリックス(東京都)と共同で、国内最大級の太陽光発電システムの第三者所有モデル(「PPAモデル」)(注1)を開始しました。

この太陽光発電システムは、同社の三和工場の屋根に設置され、稼働を開始しています。これにより、同工場の電力によって排出されるCO2を約12%削減し、電力料金を従来比約25%削減できるとしています。

PPAモデルの場合、初期費用となる太陽光発電システムの設置費用や保守管理費用は第三者が負担してくれます。一方、太陽光発電システム自体は設置した第三者のものであるため、中途解約の難しい長期契約となり、設置場所などの条件も厳しくなります。

2)燃料転換と熱回収でCO2削減:河田フェザー(三重県)

羽毛専業メーカーの河田フェザーは、羽毛を洗浄する際に用いる温水のボイラー燃料を変更したり、製造時に発生するくずを焼却する際に発生する熱を温水用に回収したりすることで、CO2を削減しています。

水鳥から取れた羽毛は、製造時に大量の温水で洗浄し、高温で乾燥させることでふんわりとした触感になります。同社は、大量の水を温めるボイラーを、重油を使うものから、重油に比べ発熱量当たりのCO2排出量が少ないLPガスを使うものに交換しました。

ボイラーの切り替えにより、同社では、2015年から2019年の間で従来比190トンのCO2を削減できました。さらに、ボイラー使用時に発生する熱を回収し、温水用に再利用することで、年間310トンのCO2の削減も行っています。

3)取引先からの要請に事前に準備:協発工業(愛知県)

自動車部品メーカーの協発工業は、大手自動車メーカーなどの主要な顧客から、CO2削減の要請が強まることを見越し、科学的根拠に基づいた削減目標を設定し、国内の自動車産業の関連企業で初となる「SBTイニシアチブ」(注2)の認証を受けました。

同社より一足先に認証された、太陽光発電システムの施工などを行うジェネックス(愛知県)とともに取り組み、工場で使用する電力に再生可能エネルギーを利用することで、2030年のCO2排出量を、2018年比の50%に削減する計画です。

大手企業からの「上から目線」の要請に対し、下請け企業1社だけで対応するのは難しいかもしれません。同社のように、専門分野のパートナーと協業することも中小企業には効果的です。

4)30年以上も前からカーボンニュートラルを実現:艶金(岐阜県)

衣類などの染色事業を営む艶金(つやきん)は、高温で水や化学薬品を大量に使用する業態の責任として、早くから環境を意識した経営を行っています。同社は、1987年にバイオマスボイラーを導入しました。このボイラーでは、燃料として地元の建設廃材である木材のチップを用い、カーボンニュートラル(注3)を実現しました。

同社が自社のCO2の排出量を測定したところ、バイオマスボイラーを導入しなかった場合に比べて、約75%削減する効果があったと推計しています。

同社は、こうした取り組みを他社に先駆けて行うことで、新たな顧客獲得のきっかけや、コストや納期以外で企業としての強みになると考えています。

政府は2020年10月に、2050年のカーボンニュートラルを実現することを宣言しており、同社の取り組みは今後の脱炭素経営を考える中で参考となりそうです。

5)さまざまな取り組みでゼロカーボンを目指す:丸信(福岡県)

印刷加工などを行う丸信は、使用する電力の全てを再生可能エネルギーに転換するための枠組み「再エネ100宣言 RE Action」(注4)に参加しました。

同社は、自社の印刷工場で印刷を乾燥させるランプをLEDに切り替えを行っています。全てのランプを切り替えることで、消費電力が従来に比べて約30~50%削減できるそうです。一般ごみの再利用にも注力しており、これまでは廃棄していた一般ごみを固形燃料として再利用しています。固形燃料化することで、CO2を約33%削減できると見込んでいます。

また、同社は排出権取引にも取り組んでいます。2021年4月には、J-クレジット制度(注5)を活用し、久留米市の特別地方公共団体となっている財産区が所有する森林のCO2排出権「かっぱの森J-クレジット」を100トン分購入しました。今回は、購入量が公表されていることもあり、自社のCO2を相殺しながら環境への取り組みをアピールできるメリットもあります。

これまで見てきたように、一部の企業は将来を見据えて「できること」からCO2の削減に取り組んでいます。また、環境省では、中小企業が、CO2削減などの脱炭素経営を促進するための資料「中小規模事業者のための脱炭素経営ハンドブック」を公開しています。

この資料には、脱炭素経営のメリットや進め方の他に、中小企業の取り組み事例も紹介されています。

- (注1)第三者が電力需要家の土地や屋根などを借り、パネルなどの太陽光発電システムを設置し、そこで発電される電力を貸し手である電力需要家が購入する仕組み

- (注2)パリ協定が求める水準の「世界の気温上昇を産業革命以前に比べて2℃を十分に下回る水準に抑え、1.5℃に抑えることを目指す」ことと整合した、5~15年先を目標年として、企業が設定する科学的根拠に基づいた目標

- (注3)森林の成長過程でCO2を吸収し、燃焼時にそれを排出するため、実質的なCO2の増減はゼロとする考え

- (注4)消費電力が比較的小規模の企業、自治体、教育機関、医療機関などの団体が、使用電力を100%再生可能エネルギーに転換する意思と行動を示し、再エネ100%利用を促進する枠組み

- (注5)省エネルギー機器の導入や森林経営などの取り組みによる、CO2などの温室効果ガスの排出削減量や吸収量を「クレジット」として国が認証する制度

3 脱炭素経営企業の声 「できること」から始めてみる

脱炭素経営を進める上で、どのような課題があるのでしょうか。多額の初期投資や、効果がすぐに表れない場合もあります。また、社内に脱炭素の意識が浸透しておらず、一致団結していないこともあります。脱炭素経営を進めている企業からは次のような話が聞けました。

●取り組みを始めたきっかけ

- 設備に使用していた燃料が、原油価格の乱高下を受けてコスト管理に苦労していたため、調達リスクが低く、急激な価格変動が少ない再生可能エネルギーや、廃材などの調達にかじを切った。

- SDGsの取り組みの一環として始めた活動(企業内保育所の設置、環境保全に関する国際認証の取得)を公表したところ、取引先から環境を意識した製品の引き合いが急増した。これを受け、地球環境保護を意識した活動をさらに進めるため、温室効果ガスの削減などの取り組みを加速させている。

●直面した課題

- 化石燃料を用いる設備に比べ、再生可能エネルギーの利用を想定した設備は、現時点で初期費用は割高な印象がある。また、廃材などをエネルギーとして使う場合は、液体や気体である化石燃料に比べて、燃えカスの掃除などの定期的なメンテナンスが負担になる。

- 従来よりも消費電力の少ない設備を導入したものの、既存の設備に比べて仕上げ加工に時間がかかるため、仕上げ工程のみ既存の設備を利用するなどの試行錯誤が続いている。

●脱炭素経営を継続させるコツ

- 環境に影響を与える事業を行っている場合や、取引先からの要請を受けた場合などは、いや応なしにやらざるを得ないが、急激な方針転換は社内にも影響を与えることになる。スムーズに脱炭素経営を始め、継続させるには、まずは社内の整理整頓・掃除などの「みんなでできること」から取り組み、環境保護に対する意識を徐々に浸透させていくことが望ましいと考える。

- 自社の取り組みを外部へ発信することが重要と考えており、まずは外部との接触が多い営業担当者の教育を優先している。営業担当者が仕入れてきた環境問題に関するトピックを社内の全体会議で共有しており、製造現場への情報共有、取り組みとその効果の浸透を図っている。

4 他社のリーダーの動向 経営者アンケート結果

1)経営者アンケート結果:取り組みを行っているのは12%

冒頭で触れた通り、回答者の過半数以上がCO2の削減に関して無関心、または具体的な行動を取っていないようです。一方、「実際に取り組んでいる」層や、「経営課題として認識している」層は合わせて71%いるともいえます。次に、どのようなことが取り組みの妨げになっているのか質問しています。

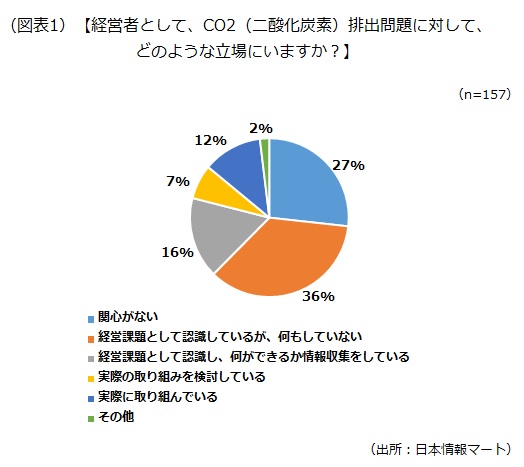

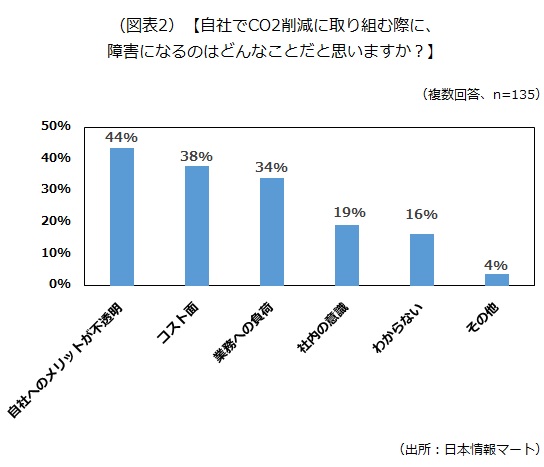

2)経営者アンケート結果:取り組みの障害は「自社へのメリットが不透明」

CO2排出量の削減に取り組む際の障害として、「自社へのメリットが不透明」「コスト面」「業務への負荷」が大きな割合を占めています。「どんなメリットがあるか見えないものに、お金や手間をかけたくない」との心理が見えます。

特に、これまで社内でCO2排出量の削減などが課題として挙げられず、環境問題との接点が少ない業種や業態の場合は、取り組むイメージが湧きづらいかもしれません。

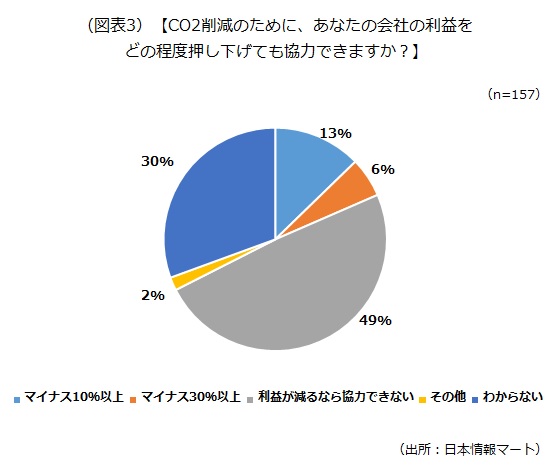

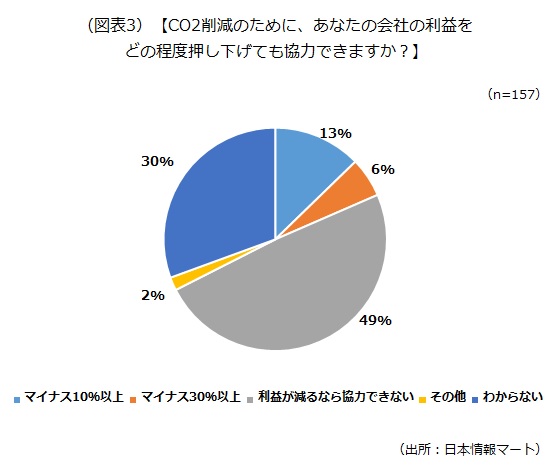

3)経営者アンケート結果:約半数が「利益が減るなら協力できない」

CO2排出量の削減を進める際に、利益が減少する事態になった場合、どの程度なら許容できるか聞いた結果が図表3です。

回答者の19%が利益の減少を許容できるとしていますが、49%が利益を下げてまでCO2排出量の削減には応じないとの考えです。また、30%の回答者が「わからない」と答えています。この背景には、CO2排出量の削減に対する認識不足や、まだ判断材料が不足していることなども推測されます。

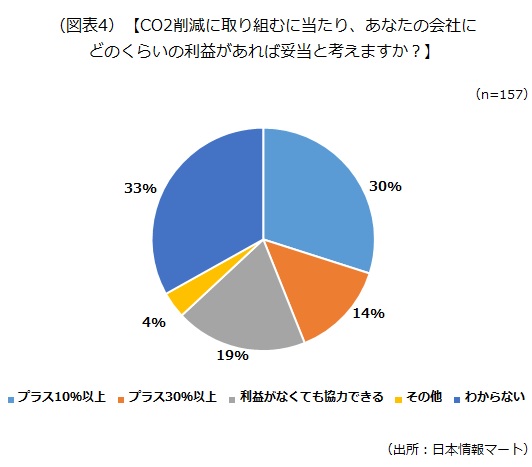

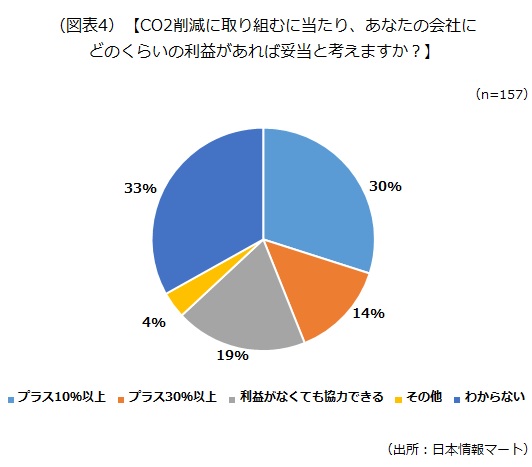

4)経営者アンケート結果:CO2排出量の削減で「妥当な利益」は10%以上

最後の質問は、CO2排出量の削減で生まれる利益について聞きました。

回答者の30%が、妥当と考える利益を10%以上としています。また、回答者の14%が、妥当な利益として、現状の30%以上と回答しています。30%以上の利益をもたらすとなると、ハードルはかなり高くなると感じますが、「従来のCO2排出量の削減」や「電気料金の大幅ダウン」の切り口であれば、今回紹介した事例の企業のように、再生可能エネルギーの導入などで実現できる可能性もあります。

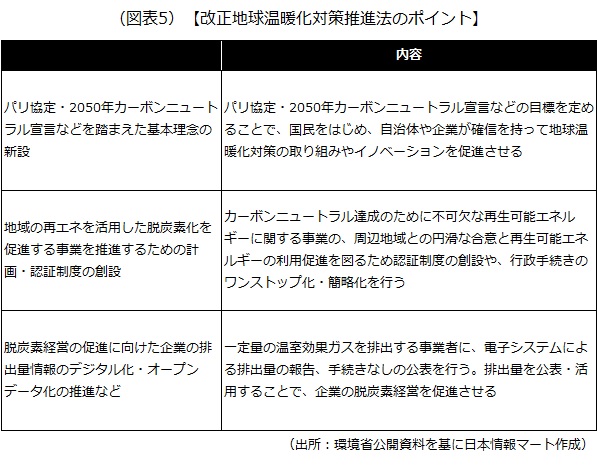

5 改正地球温暖化対策推進法のポイント

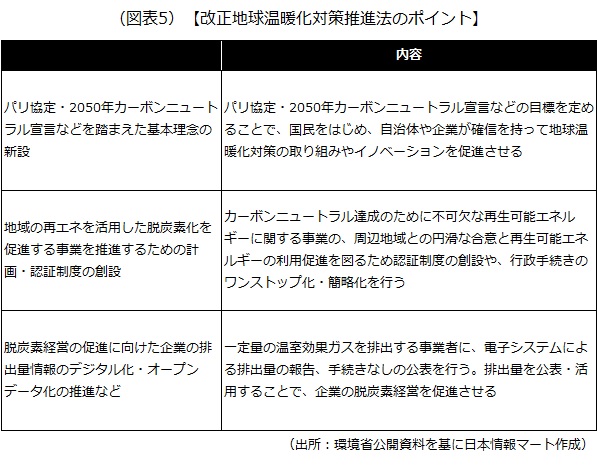

最後に、冒頭でも触れた、改正地球温暖化対策推進法についても簡単に紹介します。改正の背景として、2020年以降の気候変動問題の国際的な枠組みであるパリ協定、2050年のカーボンニュートラル宣言(2050年までに脱炭素社会を実現し、温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることを目標とするもの)を基本理念に、法律として位置付けたものです。

今回の改正をまとめると、次のようになります。

企業として注目しておきたいのが、2つ目と3つ目のポイントです。

2つ目の「地域の再エネを活用した脱炭素化を促進する事業を推進するための計画・認証制度の創設」は、地方公共団体や関係省庁の定めに沿う、再生可能エネルギーを利用した地域の脱炭素化を進める事業(「地域脱炭素化促進事業」)の手続きが簡素化され、これまで以上に迅速に事業を行うことが期待できます。

3つ目の「脱炭素経営の促進に向けた企業の排出量情報のデジタル化・オープンデータ化の推進など」は、一定量の温室効果ガスを排出している企業に課せられている報告(「温室効果ガス排出量 算定・報告・公表制度」)をデジタル化・オープンデータ化し、報告者とデータ利用者の利便性を向上させます。企業の排出量が公表されることで、脱炭素経営の見える化やESG投資を促進させる効果も期待されています。

これまで見てきたように、CO2の削減などの地球環境保護に対する意識が高まり、企業の取り組み、その支援は着々と整備されています。設備投資の初期費用や人材の育成など、乗り越える壁は幾つもありますが、他社を参考に、「できること」から検討してみましょう。

以上(2021年9月)

pj80109

画像:unsplash