書いてあること

- 主な読者:小売業、食品・飲料業の経営者

- 課題:自社の存在感を高め、販路拡大をしたい

- 解決策:輸出が堅調なお酒の販売戦略・商品開発を参考にする

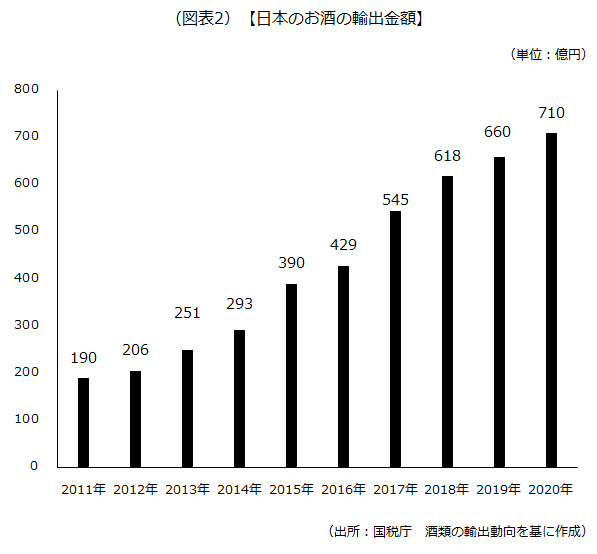

1 輸出額は10年連続過去最高! 日本のお酒が世界進出

このところ、日本産のお酒の販売が海外で好調なのをご存じですか?

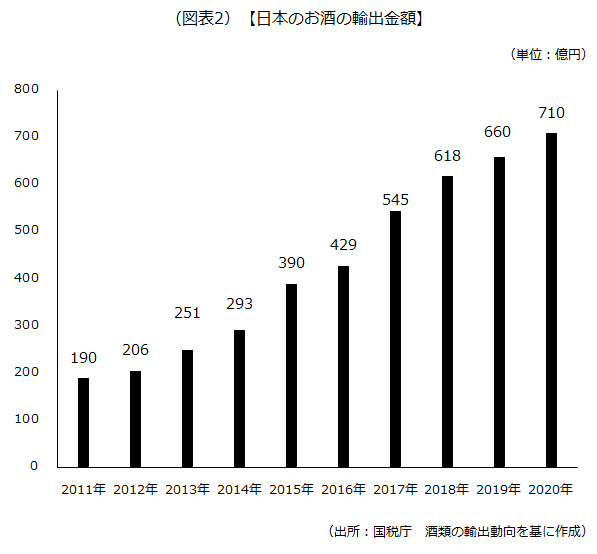

なんと、お酒の輸出金額が10年連続で過去最高を記録し、2011年の約190億円から、2020年には4倍近い約710億円に成長しているのです。国内のお酒市場が「若者のアルコール離れ」や新型コロナウィルス感染症による影響などで苦戦するのとは対照的に、海外市場は大いに注目されています。

この機会をいかそうと、日本酒では、「酒スタートアップ」が日本酒の高級ブランド化に取り組んだり、外国人の嗜好に合わせた新商品を製造・販売したりしています。ワインでは、日本で製造する「日本ワイン」の輸出拡大を目指し、ワイナリーを開設する企業も増えています。ウイスキーに目を向けると、2021年4月に定義が確定した「ジャパニーズウイスキー」が海外進出を本格化させようとしています。

世界進出する日本のお酒! この動向は異業種であっても、海外への販路拡大やブランド確立の際の参考になるはずです。

2 お酒事業者の取り組み

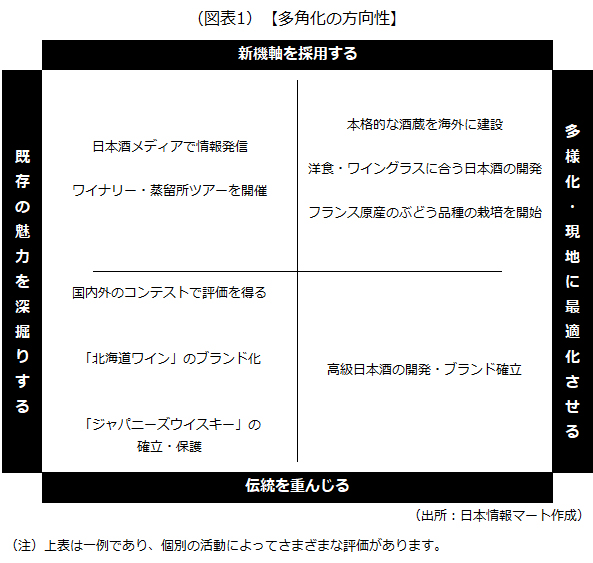

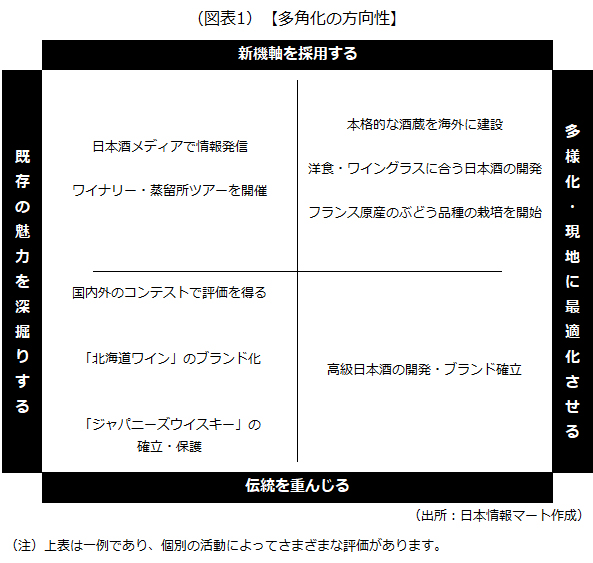

今回は、日本酒・ワイン・ウイスキーにスポットを当て、海外で売れる商品を追ってみます。縦軸を「新機軸を採用する/伝統を重んじる」、横軸を「既存の魅力を深掘りする/多様化・現地に最適化させる」で分類してみると次のようになります。

1)高級日本酒を海外展開:Clear

Clearは日本酒の製造・販売事業に特化したスタートアップで、世界のラグジュアリーブランドに匹敵する日本酒を目指し、高級日本酒ブランド「SAKE HUNDRED」を展開しています。2018年に造り酒屋を買収し、オリジナルブランドの製造・販売を開始し、現在は、1万5400円~19万8000円の価格帯で販売しています。最高級ランクとされる大吟醸の商品の多くが数千円程度で流通している中、割高な印象を受けますが、厳選した米を200時間かけて精米するなど、質へのこだわりに妥協は見られません。同社の「百光」は、世界的権威のあるワイン品評会で金賞を受賞したり、東京都内の外資系高級ホテルでの提供が開始されたりと着実に評価を高めています。

また、同社は日本酒ウェブメディア「SAKE TIMES」も運営しており、日本語版、英語のグローバル版を通じ、「日本酒業界の今」を内外に発信しています。

2)フランス パリで酒蔵をオープン:WAKAZE

WAKAZEは、東京都の三軒茶屋とフランスのパリに醸造所を開設し、これまでにない酒造りに取り組んでいます。

日本国内で新たに日本酒(清酒)を製造する場合、酒税法の規制により年間6万リットル(一升瓶換算で約3万本以上)の最低製造量が課せられており、新規参入への高いハードルとなっていました。そこで、同社は2019年にフランスのパリに醸造所「KURA GRAND PARIS」をオープンしました。ここは、タンクや圧搾機などの、酒造りに必要な器具を備えたヨーロッパ最大規模の酒蔵です。フランス国内の米や水などを用い、食の都パリで、洋食にペアリングできる日本酒を発信しています。

同社のオンラインストアでは、外国人など、お酒になじみの薄い人たちへの「SAKEの世界」の入り口となる、果実感を感じる味とワインボトルのようなデザインの「THE CLASSIC」や、洋食とマッチし、ワイングラスで香りを楽しむことを想定した「ORBIA」、国産のかんきつ類やスパイスを配合したボタニカル酒「FONIA」などを製造・販売しています。

同社は、2021年6月、ジャフコ グループ、ニッセイ・キャピタルなどから総額3.3億円の資金調達を実施しました。今後は、この資金を元にヨーロッパ全土、アメリカへの浸透を図る狙いです。

3)「ワインツーリズム」で日本ワインをPR:メルシャン

キリンホールディングス傘下のメルシャンは、国内でワイナリーの開業を進めています。同社の日本ワイン(国産のぶどうを100%使用して国内で製造されたワイン)のブランド「シャトー・メルシャン」は、海外で普及している「ワインツーリズム」の確立も視野に入れ、日本ワインの輸出拠点として長野県に「シャトー・メルシャン 椀子(まりこ)ワイナリー」を2019年にオープンしました。

このワイナリーは、浅間山や北アルプスの絶景を望む丘にあり、30ヘクタールの敷地を有しています。2020年には世界の優れたワイナリーを選ぶ「ワールド・ベスト・ヴィンヤード 2020」で日本初のランクインとアジア第1位を獲得しました。同ワイナリーでは、ワイナリーツアーも実施していますが、今後は周辺のワイナリーや軽井沢などの観光資源を巻き込みながら、国内外に向けてワインツーリズムを推進していく計画です。

メルシャンは2021年に、日本を代表するぶどう「甲州」を用いた「シャトー・メルシャン 岩出甲州 オルトゥム 2020」を発売し、日本ワインのさらなる価値向上を目指していく予定です。

4)気候変動で注目される北海道のワイナリー:北海道ワイン

北海道ワインは、いわゆる「国産ワイン(原料のぶどう果汁や外国産のワインを輸入し、ブレンドしたもの)」の製造は行わず、栽培から販売までをすべて国内で行う日本ワインの製造・販売に特化しています。同社の「余市ハーベスト ツヴァイゲルト スペシャルキュヴェ2017」は、アジア最大級の国際酒類コンペティションで北海道産のワインとして初の金賞を受賞し、国内外での評価を高めています。

2020年には、北海道ワイン後志ヴィンヤードを設立し、2024年の収穫を目指しています。同所では、ケルナーやシャルドネ、ピノ・ノワールを各2200本栽培する計画です。また、「北海道」という商品の名称(地理的表示)を知的財産として登録し保護する地理的表示(GI)保護制度に登録することも目指しています。

近年の地球温暖化の影響を受け、北海道は、ワイン生産地として海外からも注目されるようになってきました。これまで北海道は、ワイン用のぶどうが栽培できる北限とも言われており、寒冷地でも栽培可能なドイツ原産のケルナーなどが代表品種でした。近年では、これまで栽培されていなかった、フランス原産のピノ・ノワールなどの栽培が増えています。

フランスのワインの名産地であるブルゴーニュ地方やシャンパーニュ地方などの緯度が北緯47度~48度、北海道がおよそ42~45度となり、北海道の厳しい冬の影響もあり、ヨーロッパ品種のぶどうの栽培に適しているとされています。

これを裏付けるように、フランスのブルゴーニュ地方の老舗のドメーヌ・ド・モンティーユが、北海道にワイナリーを開設し、日本ワイン「de Montille & Hokkaido」のブランド名で事業を開始しています。

5)ジャパニーズウイスキーの雄:サントリー&ニッカウヰスキー

日本のウイスキーは、サントリーとアサヒビール傘下のニッカウヰスキーが販売の大部分を占めています。海外で日本のウイスキーの評価が高まった要因として、2000年代に入り、両社のウイスキーをはじめとする「Japanese Whisky」が海外のコンテストで軒並み上位にランクインするようになったことが挙げられます。

こうして世界に日本産のウイスキーの品質が認められると、旅行先としての日本の認知度が高まってきたことも手伝い、山崎や余市などの両社の蒸留所へのツアーの人気も高まりました。

サントリーの「響」、ニッカウヰスキーの「竹鶴」などは、毎年のように世界の賞を受賞しており、欧米圏などを中心に高い人気を誇っています。

一方、ウイスキーの製造には、商品によっては熟成に十数年以上掛かることもあり、国内の大手メーカーが実質的に2社に限定されていることもあり、急激な需要の変化に対応しにくいことが課題と言えます。

上記の海外での評価の上昇と並行し、国内ではハイボールブームや、ウイスキーがテーマの朝の連続ドラマが放映されるなどした結果、ウイスキーの原酒が不足し、一部の銘柄の終売や、流通価格の高騰などの弊害も起きています。

6)地ウイスキーも続々登場:本坊酒造&三郎丸蒸留所

日本のウイスキーの評価が高まる中で、小規模ながらこだわりのウイスキー「地ウイスキー」も登場しています。世界5大ウイスキーのスコットランド、アイルランド、アメリカ、カナダ、日本のさまざまな原酒をブレンドしたオリジナルの地ウイスキーも、海外で世界最高賞を受賞するなど、高く評価されています。

本坊酒造(鹿児島県)は、自社ブランド「マルスウイスキー」を展開しています。1985年に長野県に蒸留所をオープンし、地ウイスキーブランドとしての地位を確保しています。同社の「こだわりモルトの地ウイスキー」は、モルト原酒にグレーン(穀類)などをブレンドし、日本酒のように一升瓶に瓶詰めされています。

三郎丸蒸留所(富山県)は、北陸唯一のウイスキー蒸留所とされています。同所は、2017年に設備をリニューアルし、世界初の技術を取り入れたポットスチル(蒸留機)を使用してこだわりのウイスキーを生産しています。現在では、国内初の国内の他の蒸留所との原酒の交換を実現し、ジャパニーズウイスキーの安定的な製造・販売を確立すべく、ボトラーズ事業のためのクラウドファンディングをモルトウイスキーの販売専門店のモルトヤマと共同で実施しています。

ウイスキーに関しては、2021年4月にジャパニーズウイスキーの定義が確定・公表されました。この定義では、日本国内の水を用いて日本国内で製造・貯蔵・瓶詰めされたものがジャパニーズウイスキーとして定義されます。

これまでは、海外産の原酒を日本で瓶詰めやブレンドしたものなどでも、ジャパニーズウイスキーとして国内外で流通することができましたが、定義の公表が「世界5大ウイスキー」の一つであるジャパニーズウイスキーの保護・販売拡大の追い風となるでしょう。

3 お酒関連の動向

冒頭で触れたように、お酒の輸出金額は増加しています。輸出金額やお酒市場の置かれている現状を見てみましょう。

1)日本からの輸出額:国税庁「酒類の輸出動向」

国税庁の資料「酒類の輸出動向」によると、近年の日本のお酒の輸出金額は次の通りです。

お酒の輸出金額は、ここ10年で順調に右肩上がりを維持しています。この図表にはありませんが、2020年に輸出金額が大きかったお酒は、1位がウイスキー(271億円)、2位が清酒(241億円)、3位がリキュール及びコーディアル(86億円)となっています。

2011年から2019年までは、清酒が金額トップを維持していましたが、2020年には清酒が前年比3.1%増にとどまった一方、ウイスキーは同39.4%に成長し、金額トップの座に着きました。

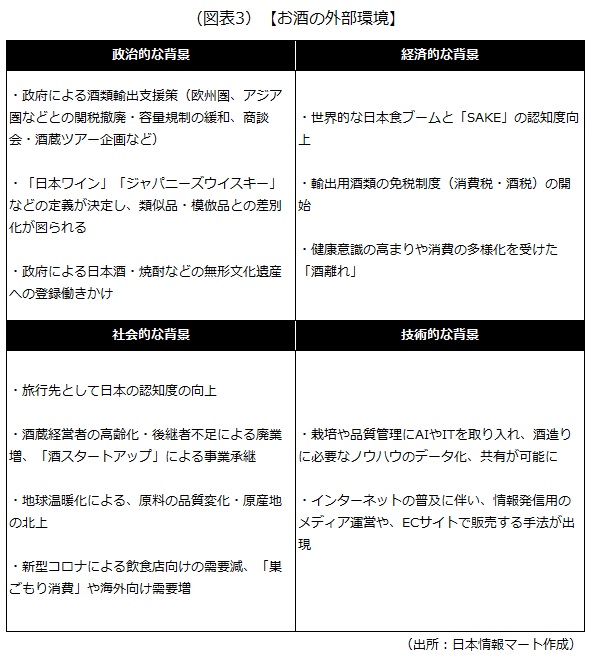

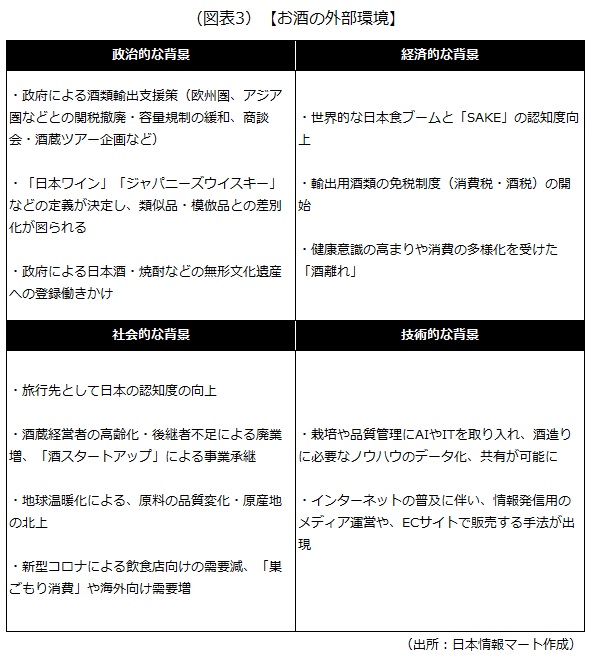

2)お酒市場の現状

お酒市場の現状として、次のようなものが想定されます。海外向けの動きとしては、近年の日本(食)ブームと政府による貿易振興支援が奏効していますが、国内に目を向けると、お酒市場の縮小や後継者不足など、課題が山積していると言えます。また、地球温暖化を受けた産地の変化は今後要注意と言えます。実際に、寒冷な気候の北海道に岐阜県の酒蔵やフランスのワイナリーが移転したり、ぶどうの栽培を始めたりしています。

そうした中で、「酒スタートアップ」の登場や、テクノロジーを用いて新商品の開発や販売に取り組む企業が現れるなど、明るい動きも出てきています。

3)輸出支援の参考資料

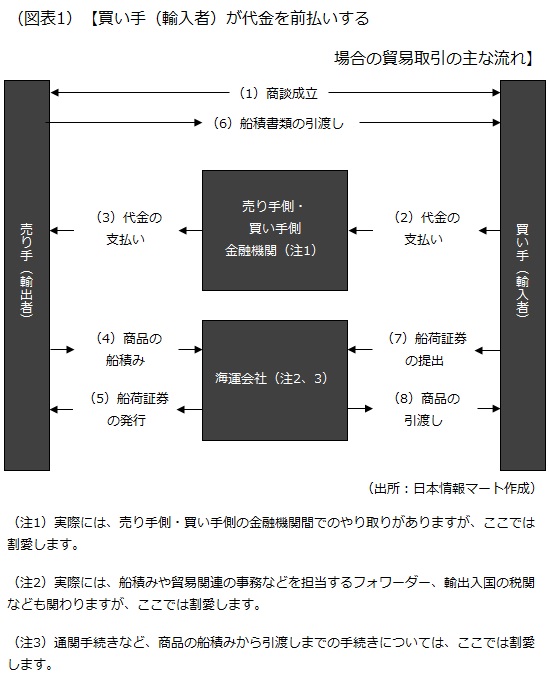

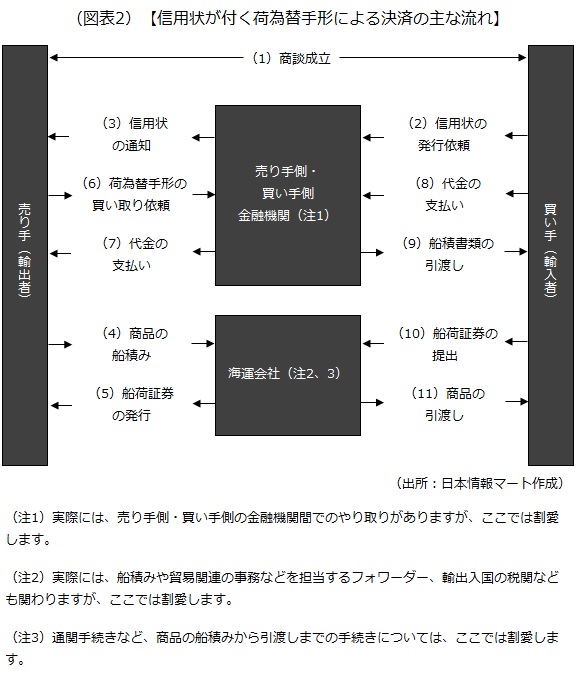

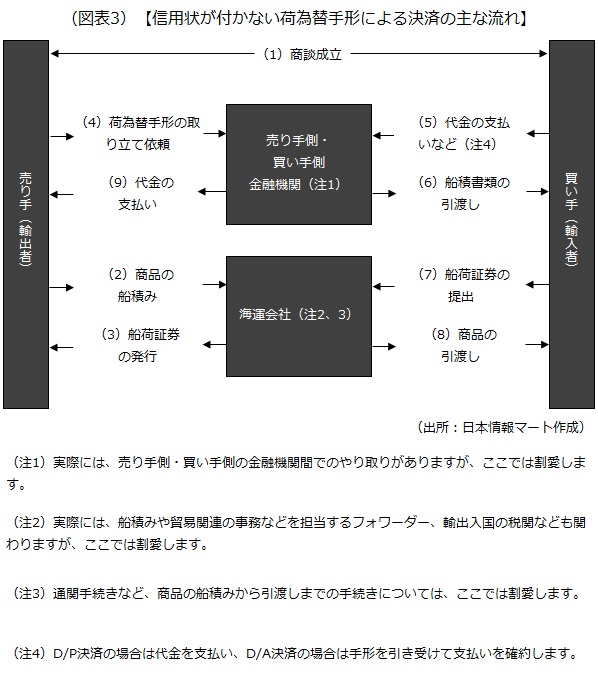

政府もお酒の輸出に対して支援を行っています。JETRO(ジェトロ、日本貿易振興機構)は、国税庁と共同で、日本酒の輸出を検討する事業者向けに「日本酒輸出ハンドブック」を公開しています。

このハンドブックは、現在「香港編」「中国編」「台湾編」「韓国編」「米国編」「カナダ編」が公開されています。

日本酒の輸出を想定しているものの、ハンドブックの内容は、日本からの輸出品などのデータや現地の消費トレンド、輸出に際しての手続きや留意点などが数十ページでまとめられており、日本酒の輸出にとどまらず、他のお酒の輸出を検討する際のヒントに活用できそうです。

以上(2021年7月)

pj70093

画像:unsplash