書いてあること

- 主な読者:自社の事業譲渡や、他社の譲り受けによる業容拡大を考えている社長

- 課題:M&Aの経験がないので、実際に経験している他社の社長の考えを聞きたい

- 解決策:売り手も買い手も、譲渡対象の会社の中で、残したいものは何かを明確にしておく

1 「こんなはずではなかった」では済まされないM&A

事業承継の方法の1つにM&Aがあります。社内で後継者を見つけられない、自社だけでは存続が難しいといったケースはますます増えており、M&Aは事業承継の重要な選択肢となっています。現状では「うちには必要ない」という会社であっても、あらゆるリスクを想定すべき立場にある社長なら、M&Aの可能性は常に意識しておくべきでしょう。

M&Aは、会社と社員の将来を左右し、しかも一度踏み出すと簡単には後戻りできない、重大な決断です。売り手であっても買い手であっても、契約してから「こんなはずではなかった」では済まされません。その一方で、異なる会社が1つになるわけですから、リスクがつきものです。社長にとって、最も難しい経営判断の1つです。

この記事では、事業を譲渡した会社の元社長と、事業を譲り受けた会社の社長へのインタビューを紹介します。いつか同じ立場になることをイメージしながら、参考にしてみてください。

2 事業譲渡の事例:エネルギー業界の将来の激変を確信し決断

前身から数えて約100年続く家業はしっかりと利益を出しており、跡取り息子も経験を積んできている。そんなタイミングで他社に事業譲渡し、息子は譲渡先の会社の平社員に。それを決断したのは、婿養子である3代目社長――。それでも「後悔したことは全くない」と胸を張れるのは、業界の先行きを誰よりも徹底して調べ、家族、社員、顧客にとって最善の選択をした、という自負があるからです。

1)婿養子の3代目社長

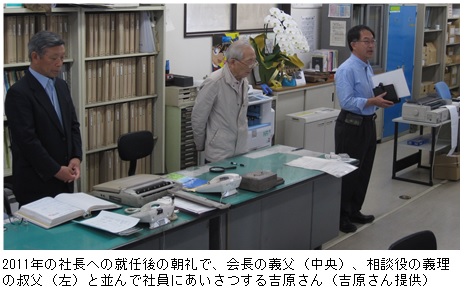

吉原祐司さんが埼玉県入間市のプロパンガス販売会社「吉原燃料店」に入社したのは1982年のことでした。結婚を機にそれまでの勤め先を辞め、妻の実家・吉原家の婿養子となったタイミングでした。それから約30年、吉原さんは、創業社長である義父と、その弟で2代目社長となる義理の叔父の下、事業の拡大に貢献。2011年、54歳で満を持して3代目社長に就任しました。

社長就任の際、吉原さんは自身に2つの役割を課しました。1つは会社の業績を伸ばすこと。そしてもう1つは、次の社長を育てることです。もちろん事業譲渡は頭の片隅にもなく、3年前に入社した長男にバトンタッチするまでには5~10年ほどかかるだろう、と考えていたそうです。

2)政府の電力自由化宣言が転機に

ところが、社長就任の直前に発生した東日本大震災が、エネルギー業界、そして吉原燃料店に大きな影響を及ぼします。発端は2013年、政府が震災を受けてスタートさせた電力システムの改革によって、3年後に電力小売事業への参入を全面自由化すると公表したことでした。「自社が関わる業界が変わろうとしているのに何もしないのは、経営トップとして間違っている」。吉原さんは、電力自由化に伴うエネルギー業界への影響を、独自に調べ始めます。

吉原さんの調査は徹底していました。調査対象は国内のみならず、電力自由化の先進地域である欧州にまで及びました。文献だけでなく、あらゆる「つて」を駆使し、積極的に人と会って情報収集しました。エネルギー政策に詳しい国会議員、プロパンガスの納入先だった横田基地の米軍関係者、SNSで知り合ったフランス滞在歴の長いフランス語通訳……。地元の入間市に頼み込んで、市内の祭事のために来日していたドイツの姉妹都市の市議らの時間を割いてもらい、現地のエネルギー事情についてのヒアリングも敢行しました。

3)エネルギー業界で生き残るために事業譲渡を選択

こうして集めた情報から吉原さんは、「電力が自由化されれば、電力、都市ガス、プロパンガスはすみ分けができなくなる」と分析。そこで生じた最大の懸念は、「エネルギー業界が統合されても、吉原燃料店は商流の川上にいられるかどうか」でした。

「下流にいるだけでは価格も決められず、商売として面白くないし、先細りになってしまう」と考える吉原さんは、自社が電力を供給できる方法がないか調べることにしました。大手電力会社に電力を融通してもらえないか相談したところ、「埼玉県全域をカバーできるくらいの規模がないと、卸先として認めてもらえない」ことを実感。それなら、自社の営業領域でない埼玉県東部をカバーしている同業者を買収できないだろうか。こうして吉原さんは、M&Aのセミナーなどに参加するようになりました。

そうこうしているうちに、2016年4月の電力自由化まで残り1年半を切り、吉原さんは決断を迫られます。「電力自由化まで5年から10年あれば、他社を買収して自力で生きていけるかもしれない。でも、もう時間がない。吉原燃料店を存続させて先細りになっていくよりも、次の扉に手をかけるべきだ。電力を供給できる会社に事業譲渡すれば、社員はその大きな会社で営業所長にも役員にもなるための道が開ける」。そして、2015年末、吉原さんは自社の事業譲渡先を探すため、M&A仲介会社に相談します。

4)譲渡先の決め手は、小回りが利き社員と顧客を大切にする社風

M&A仲介会社からは、同業の全国40社の候補が紹介されました。吉原さんはそこから8社に絞り、担当者と面談を行いました。

譲渡先を選ぶ第一の基準は、社員と顧客を守ってくれることでした。譲渡後3年間は社員の待遇や会社の定款などを変えないこと。そして従来の地元の顧客を不安にさせないだけの知名度と営業力を持ち、プロパンガスの安定供給ができることなども条件に加えました。

吉原さんが譲渡先に選んだのは、県内のプロパンガス販売大手で既に電力事業も手掛けているサイサン(さいたま市)。決め手は「波長が合う会社だった」ことでした。他の有力候補の会社に相談すると返答までに2カ月半かかる課題を、オーナー経営であるサイサンは、副社長が「それでいきましょう。取締役会はなんとかなるでしょう」と即答できる会社でした。規模は大きくても小回りが利き、“小売り商人”の考え方が残っている。また、経営理念に大家族主義、お客様第一主義を掲げ、社員と顧客を大切にする。これが、サイサンの社風が「合う」と感じた理由でした。

5)家族や社員への説明

婿養子である吉原さんが吉原燃料店の事業譲渡に当たり、どうしても理解を得ておきたかったのが、妻と義母(義父は既に他界)、2代目社長である義理の叔父、長男の4人です。

まず相談したのは、次期社長候補だった長男でした。後継ぎとして会社に引き入れた手前、猛反対されることも想定していたそうですが、意外にも「朝礼でも月に1、2回は話していたので、親父が電力自由化後の会社の在り方について研究していることは知っていた。それで自分でも調べてみたけど、親父に賛成だよ」と、すんなり承諾してくれたそうです。「うれしいという部分もあったけれど、自分がうまく育てたなと思った」と笑う吉原さん。現在、吉原さんの長男はサイサンの一社員として、埼玉県内の別の支店で働いているといいます。吉原さんは、「父親に遠慮して、サイサンに残り続ける必要はないと彼に話している。それでも積極的に勤めているのだから、自分なりの考えを持って働いているのだろう」と長男を気遣います。妻や義母も吉原さんの考えに理解を示してくれました。

最も説得に苦戦したのは、義理の叔父でした。既に会社の株は保有していませんでしたが、「叔父には理解してもらいたい」との思いが強かった半面、「15回くらい話をして、それでもなんとか容認してもらえる程度だろうと覚悟していた」といいます。電力自由化に関して自分で調べたことを説明し、「家族、社員、社員の家族のため、そして社員がつないでくれているお客様にとって、一番いい選択」「吉原燃料店よりも、吉原の家を守りたい。会社の名前を残さなくても、皆が幸せならいいはず」と力説する吉原さん。最初は「言いたいことは分かった。考えてみる」、ときには「ちょっと間をおこうや」と難色を示していた義理の叔父ですが、2カ月半ほどたった6回目の話し合いで、「電力自由化のことを自分でも調べたけど、あんたの言っていることもあながち間違ってねーな」と言ってもらえました。それを受けて吉原さんは2016年6月、譲渡契約に調印します。

社員へは、契約に調印した当日、新社長を伴って開いた夕礼の場で説明しました。吉原さんは、社員が安心し、さらに希望が持てるように、当面は給料やボーナスなどは変わらないことと、頑張れば支店長にもなれると話したといいます。

6)気遣いが重要な譲渡後の統合作業

譲渡後も吉原さんは既存の顧客が混乱しないよう、顧問として3年間会社に残りました。譲渡後間もない時期、何かあるたびに話しに来る社員たちに対して、吉原さんは「違うだろ」と目で合図をし、新社長のところに行くように促したといいます。それを繰り返すうちに、社員の足は徐々に新社長に向かうようになりました。

新社長も、吉原さんや社員を気遣ってくれました。吉原さんにはしばしば、「社員に話をするには、このような表現でよいでしょうか」などと相談してくれたといいます。これに対する吉原さんの答えは、常に「いいんじゃないでしょうか、そうしましょう」。吉原さんは、「私も新社長も、お互いに会社のために、取るべき立場を守った。(自分が)いい会社にしようと本気になれば、譲渡先もいい人を派遣してくれるものだと思った」と振り返ります。

吉原燃料店は2018年9月にサイサンに吸収合併され、サイサンの入間営業所となりました。それを見届けた吉原さんは、その後間もなく身を引くことを決意します。

7)「調べ尽くし、考え抜いて計画を立てる。あとは計画の操り人形になる」

吉原さんは、「事業を譲渡したことの後悔は一度もない。なぜなら、後になって『こんなはずじゃなかった』とならないように、『自分の計画の操り人形になった』から」といいます。

自分自身のマインドマップを作って、会社の今後に関する計画を立てる。そのために、事前にあらゆる手を尽くして情報を収集し、思い込みを排除する。揺るがぬ計画さえ立てられれば、後はぶれないし、後悔することもない。

吉原さんの決断に対して、「プライドがないのか」と中傷する人もいたそうです。しかし吉原さんには、全く気にする素振りはありません。「自分のプライドより、社員や社員の家族、お客様の幸せのほうが大事。お客様がいいなら、会社の名前も残さなくていい。そういう道筋を作れたことは、恥ずかしいことではないし、今でも誇れることです」

(取材協力 株式会社日本M&Aセンター)

3 事業譲り受けの事例:先代社長との10年間の交流で譲渡会社の「心」を承継

後継者不在で身売りを考えていた同業の本家を、分家が72年ぶりに統合。本家は江戸末期から続く老舗ですが、分家の義理の息子は本家の屋号の承継を断り、自社(分家)の利益拡大路線にまい進します。ところがその10年後、本家の屋号の存続を断った分家の義理の息子は、本家の8代目襲名を決意。その理由は、統合後に10年続けてきた本家の先代社長との対話を通じて、本家に受け継がれてきた循環型社会を基とする「江戸時代の哲学」の価値に気付き、自社で“承継”したいと考えたからでした。

1)事業モデルの転換で妻の実家の豆腐屋を立て直す

8代目染野屋半次郎こと小野篤人さんが、妻の実家が家族で経営する豆腐屋「染野豆腐店」で手伝いを始めたのは、1999年1月のことでした。当時25歳だった小野さんは、米国の雑貨の輸入販売代理店業を営む“若き実業家”でした。

ところが、染野豆腐店で製造を一手に担っていた義父が、結婚後わずか2カ月で急逝。義母からの頼みと、親戚からの「豆腐屋は年間で1000万円ぐらいもうかるらしいよ」という甘い言葉に誘われ、本業の空き時間を使って豆腐の製造を手伝うことにしました。当時は豆腐に関する知識は全くなく、「お金を稼げるならいいや」という感覚だったといいます。

しかし、蓋を開けてみると、実際の染野豆腐店は年商300万円程度。主要な販売先は学校給食向けでしたが、少子化の影響で「完全に落ち目」の状態でした。そこで小野さんは、それまでの事業モデルの転換を決意し、個人客に狙いを定めました。原料の大豆を外国産から国産に切り替えるとともに、味や安全・安心にこだわった独自の製法を研究し、一丁110円だった売価を200円に引き上げました。そして妻とともに、自家用車を使った移動販売を始めました。倉庫から引っ張り出してきた豆腐屋のラッパを吹き、自作のチラシを配るという昔ながらの集客方法でした。顧客の反応も良く、小野さんは「本業と違って製造直販なので、商品を開発すれば売り上げは上がる。やりようによってはもうかるのでは」と手応えを感じたといいます。

そこで小野さんは、豆腐屋に専念することを決意し、雑貨の輸入販売代理店業を廃業するとともに、新たな手に打って出ます。2004年2月に地元の取手駅(茨城県取手市)の駅ビルに店舗を出店し、同年4月に有限会社染野屋を設立して自らが社長に就きます。新店舗も予想通りに大成功し、月間の売り上げが400万円程度にまで急拡大しました。

2)「渡りに船」で本家を統合

売り上げを伸ばす染野屋が突き当たった課題が、生産能力でした。それまでは住居と隣接した工場で、家族だけで製造していました。これ以上の生産量拡大には、工場のスペースも人員も足りません。工場を新設したくても、法人化したばかりの零細企業が融資を得られる見込みもなく、「これ以上前に進めない状況」でした。

そんな折、同じ取手市内にある染野屋の本家筋に当たる豆腐屋「半次郎商店」が、身売りを考えているという話を耳にします。半次郎商店は1862(文久2)年創業の老舗ですが、後継者が不在で、主要な販売先であるスーパーマーケットからの売り上げも減少。経営者である7代目染野屋半次郎こと染野青市(せいいち)さんは、既に80歳を超えていました。本家と分家とは資本関係はありませんが、経営者同士は遠縁に当たり、分家で豆腐が足りないときは本家に融通してもらうなどの協力関係が続いていました。このため本家としても譲渡には乗り気で、話はトントン拍子に進みます。小野さんは染野屋を法人化して2カ月後の2004年6月、半次郎商店を引き継ぎました。染野豆腐店が分家となって72年ぶりとなる本家と分家の統合でした。

統合の内容としては、小野さんが半次郎商店の工場の機械設備を買い取り、工場自体は賃貸の形で借り受け、10人弱の従業員と顧客を引き継ぎました。遠縁ということもあり、外部の仲介者も入らず、当初は賃貸借契約書も作成しなかったといいます。

3)売り手を落胆させた、売り手と買い手の思惑の違い

「良縁」に見えた両家の統合ですが、7代目の青市さんと小野さんとの思惑は全く異なっていました。実は青市さんはかつて、一度息子に会社を引き継いだのですが、息子に若くして先立たれてしまい、不本意ながら再び染野屋半次郎を襲名した経緯があります。新たな後継者候補も見当たらず、「歴代の半次郎に顔向けできない」が口癖だったという青市さん。当時31歳だった小野さんからの統合話を、「ご先祖様の取り計らいでつなげてくれた」と喜んだそうです。

一方の小野さんにとっての半次郎商店は、自社より10倍ほどの生産能力のある工場と、10人弱の従業員を持っているという存在でしかありませんでした。自分で立てた売り上げ計画を達成させるために、半次郎商店は「使うしかない。これでまた、ガンガン攻められる」という感覚だったそうです。

統合の内容を話し合っていた際、小野さんは青市さんから、半次郎商店の屋号を残し、8代目染野屋半次郎を襲名するよう何度も頼まれましたが、「それはできません」と断り続けたそうです。小野さんは、「当時は自分のことしか考えていなかったので、自社のお客様が混乱することだけを懸念していた」と振り返ります。そんなときの青市さんは、もう1つの口癖である「長生きはするもんじゃないな」と漏らしていたそうです。

4)「今日からここは僕の工場なんですよ!」

統合後の小野さんは、旧「半次郎商店」に対して、染野豆腐店を成功させたのと同じ手法で「破壊的に変えていく」作業を進めます。原料は国産に、製法も自分で開発した方法を導入します。

工場を引き継いだ初日のことです。小野さんは、効率を高めるために当時も当たり前のように使っていたという「消泡剤」としての添加物を、投入しないように指示します。また、味を良くするために、一般的な豆腐よりも濃度の高い豆乳を作るように指導しました。

こうした見慣れない製法に、70年近い豆腐製造の実績を持つ青市さんは、「こんな濃い豆乳は炊けない」と異を唱えます。これに対して、血気盛んな小野さんは、吐き捨てるように言い返しました。「今日からここは僕の工場なんですよ!」。寂しそうな顔をして、黙って立ち去っていった青市さん。それ以来、小野さんのやり方に口を出すことはなくなったといいます。

「今思い出しても心が痛む」と振り返る小野さんですが、後になって、青市さんが周囲の人に、このように語っていたことを知らされたといいます。「あれ(小野さんのこと)は頑固だな。ただ、ああいうのじゃないと、任せられないな」

5)先代社長への月1回の「表敬訪問」を10年続けて“半次郎の心”を承継

一度は衝突したとはいえ、同じ取手市内の親戚筋であり、工場は青市さんの家と隣接もしています。そこで小野さんは、従業員からの勧めもあり、月に1回、青市さんを表敬訪問することにしました。とはいっても、相手は50年の年長者。当初は「表敬訪問するのはもっともな話だが、面倒臭い。話は1時間も続かないのでは」と思っていたそうです。

ところが、表敬訪問を重ねるたびに、小野さんは青市さんの話に魅了されていきます。第二次世界大戦中に、志願兵として参加した東南アジアの戦地での話、豆腐工場の燃料をまきからボイラー式に変えたときの話……。何より、経営者として30年以上の実績があり、同じ経営者という立場で、染野屋を盛り上げたいという思いを共有している相手と話ができることに、小野さんは喜びを感じました。いつしか2人は、世代を超えた「親友」の仲になりました。旧「半次郎商店」の従業員と小野さんとの間にトラブルらしいトラブルがなかったのは、2人の関係が親密になったことも影響していると、小野さんは思っています。

青市さんとの会話を重ねることで生じた最も大きな変化は、「お金中心で物事を判断するキャピタリストそのものだった」という小野さんの考え方でした。「お金を稼ぐのは1つの正義だが、地球環境というお金に換算されていない資産を食い潰していては、地球という閉鎖された世界全体で見ると稼いだことにならない」。小野さんが感じていたキャピタリズムの矛盾点の解決策が、青市さんを通して感じた江戸時代にあると知ったのです。

「江戸時代の香りがする」。これが、小野さんが青市さんに抱いた印象でした。ご先祖様を常に意識し、伝統を重んじ、自分の欲得やお金で物事を判断しない。皆が助け合って生きていく「和合精神」の持ち主で、愛や思いやりに満ちあふれている。そんな青市さんの価値観は、環境破壊や廃棄物が限りなくゼロに近い“超循環型社会”を実現させた江戸時代の哲学そのものであり、それこそ「心が温かくなる“本物”のキャピタリズム」だと、小野さんは感じるようになりました。そして自然と、「染野屋半次郎という名を継ぎたくなった」といいます。

小野さんが8代目染野屋半次郎を襲名した2014年の暮れに、青市さんは96歳で息を引き取りました。最後に会った病室で、青市さんが笑顔で小野さんに語った最期の言葉は、青市さんのかつての口癖と真逆のものでした。「長生きはするもんだな。もう悔いはないよ。あとは任せたよ」

6)社風となって生き続ける“半次郎の心”

小野さんが青市さんとの会話を重ねた10年間は、染野屋が急成長を遂げた10年間でもありました。売り上げは、小野さんが豆腐屋に入った頃の約400倍の年間12億円程度まで増えました。小野さんは、「もし半次郎の哲学を承継していなければ、急成長はできたかもしれないが、成熟する前に弾けてしまったと思う」と話します。

今の成熟した染野屋には、「目指したのは江戸時代のとうふづくり」というスローガンがあり、「持続可能な社会の確立」が企業理念になっています。そして小野さんは、自身を「環境実業家」と形容して経営判断を行っています。

例えば、染野屋が開発した大豆由来の「SoMeat(ソミート)」は、森林破壊や二酸化炭素排出につながる肉の生産の代替とするために考案したものです。また、取引の可否を判断する際は、自社の損得だけでなく、取引先にとっても利益になるかを考えるよう、幹部にも徹底させているといいます。

小野さんは、「7代目はきっと、『やっと分かったか、若造』と思いながら見ていると思います。染野屋半次郎は僕が承継したのでなくて、彼が僕に承継させたのでしょうね」と、親友との思い出を懐かしみながら笑顔を見せました。

4 残したいものは何なのか

吉原さんは、会社を他人に譲渡してでも、従業員に将来の希望を残したいと考えました。小野さんは、工場と従業員を得るために本家を統合しましたが、後になって本当に受け継ぐべきものは先代が残した江戸時代の哲学だと気付きました。事業譲渡の際の評価額は大事な要素ですが、契約後に「こんなはずではなかった」と後悔しないためには、譲渡する側も譲り受ける側も、「残したいものは何なのか」を明確にしておくことが重要なのかもしれません。

以上(2021年6月)

pj10055

画像:インタビュー先から提供