年間1000人以上の経営者と会い、人と人とのご縁をつなぐ代表世話人 杉浦佳浩氏。ベンチャーやユニークな中小企業の目利きである杉浦氏が今回紹介するのは、大槻 祐依さん(株式会社FinT代表)です。

25歳女性起業家、そして可愛らしい、それだけでこのコーナーに取り上げた? 実はそうではありません。これだけ事業の内容もしっかりし、ビジョンもしっかりした経営者さんが、たまたま25歳の女性である。それが今回取り上げさせていただいた次第です。女性向けのメディア運営、SNSマーケティングと今どきの事業概要ですが、コンシューマー向けサービスでは名だたる企業から仕事を受注している、しかも単発仕事ではなく継続的に取引がある。それも理念に沿った運営をしている。だからこそ、社員さん、お客さん、取り巻く周囲の皆さんがハッピーである、その仕事への取り組み方姿勢に、インタビューしながらある意味感動すら覚えたのが今回の大槻さんです。

1 インタビューの感想を最初に

1)日本情報マートのお二人から

いつもこのリポートのインタビューの際に私に付き添ってくださって真剣にお話を聞いてくださる、松田さんと梅津さん、そのお二人が今回かなり感動の領域にまで喜んでくださいました。冒頭ではありますが、お二人のインタビューの感想から披露したいと思います。

●松田さんの感想

大槻さんとのインタビューを通じて、すごく温かいものを感じました。何を大切にすべきなのか? の中心に「愛」があって、それが全くブレないところから発するエネルギーは心地よかったです。地道な努力を積み重ねながら少しずつクライアントと信頼関係を構築していることからも、誠実な印象を受けます。

感じる力、挑戦する力、やり抜く力

これらを原動力として、「小さなことでもいいから、まずは一歩を踏み出す。失敗したってそれは成功のもと」と考える。

構えず、自然体でこう考えるようになる背景には、素晴らしい家庭がありました。

きっと会社のメンバーにとっても非常に働きやすい会社なのだろうなと思います。

とても良いお話をお伺いすることができ、学びの多い時間でした。本当にありがとうございます!

●梅津さんの感想

「世界をまるごとハッピーに」を掲げる大槻さんのインタビューをお伺いして、一番に思うのは、「大槻さんにお会いできて、まず、私がハッピーになりました!」ということです。

誰かをハッピーにしたい、世界をハッピーにしたい、そしてそれは自己犠牲ではなく、もちろん自分自身もハッピーでありたい。こうした大槻さんの本気の思いや熱量は、多くのことを学ばれて、具体的な実績もあるからこその、ずっしりとした厚みを感じましたし、心から感動しました。

愛×努力と実績。

大槻さんからは終始、ご両親、世界、メンバー、事業、コンテンツなど世の中全てに対する「愛」を感じました。その上で、努力され、勉強され、実績を積まれている。本当にすごい方です。

さらに、ご自身をよく知っておられるとも感じました。ご自身の考え方や課題などもよくわかっておられて、全てを素直に受け止め、全力で前向きに努力されていると感じました。

大槻さんがいてくださったら、これからの世界は大丈夫! と思いました! 多くのことを勉強させていただきました、素晴らしい時間でした。本当にありがとうございました!

2)大槻さんをご紹介くださった森岡さんのコメント

森岡さんは日本では珍しいAmazonブティックエージェンシーである株式会社ウブンを経営されています。大槻さんの先輩経営者で、私に素晴らしい若手経営者として大槻さんをご紹介くださいました。森岡さんから見た大槻さんについてコメントを寄せていただきました。

■大槻さんの経営者としての人となりと印象、事業や仕事ぶりについて

- イーストベンチャーズのインターンを経て確かそのまま起業を実現している彼女。イーストベンチャーズから出資受けていることからも、「人となり」と「優秀さ」を信頼されて(≒期待されて)の出資と紹介してくださった人から聞いています。

- スタートアップ・ベンチャーキャピタル界隈で起業する多くの若手経営者のように、「プロダクト=事業」といった起業家になるため、成りたくて起業と思っていたのですが、何度か話をするうちに「この子は起業の先の経営を見ていて、経営者として成長していきたいんだな」「物事の考え方が経営者としてのベースを持っているんだな」と感じることが多く、この子の下に将来優秀な起業家が集り、より会社や事業が成長していくんだなと感じました。

↑

多くの若手起業家は事業家どまりで、そこから先の経営者になれない人が多いのですが、既に経営者としての素質を持っていると感じています。

- FinT社の名前の由来はフィンテック。創業後市況が悪く事業をピポットし今成長していることからも、事業ではなく経営目線で運営していることが伺えます。

- 事業はメディア事業とSNSマーケティング支援事業を運営。

若くして起業し、知名度もない大槻さん&FinTさんがまずやったのは、メディア事業の創造。

メディアは20代の女性向けメディア(Sucle)

下記リリースの通り、

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000002.000044523.html

自らメディアを立ち上げ、運営1年半でインスタフォロワー30万人突破させ、その運営ノウハウを生かして、企業のインスタマーケの支援をする形で、メディア事業→SNSマーケティング支援事業を一気に立ち上げました。

このやり方も見ても起業家、事業家とよりも経営者という言葉が似合うと思います。

彼女は自分自身が一番強い、そしてターゲット自体も自分である、「20代女性向けメディア」を普段使い慣れている「インスタ」を活用し、立ち上げ、収益化をしていき、【できそうなことをやってできることを増やしていきました】。

また、今度は【今できることからもう一度できそうなこと(=インスタマーケ支援)】をやり、まさにランチェスター戦略の連続(ニッチな領域×1番になれること)で、事業創造、推進をしていっているように感じます。

- また、これは言っていいかわかりませんが、人と組織を見る目があり、事業が成長していなかったり、スタックしていると見るや課題と要因を見抜き、ボードメンバーの配置や役割変えなどもすぐに実行する「目利き」と「実行力」があると感じてます。

私の受けた彼女の印象は「謙虚」「肝っ玉が座っている」「短絡的ではなく長い目で物事を見られる優秀さがある」方と見ています。

実年齢は若いですが、落ち着いていてしっかりしていて自頭よく、将来が本当に楽しみな経営者の方です!

と皆さん、大槻さんのことを絶賛であり、ファンになる、それこそハッピーになる、特に冒頭のお二人はオンライン上で初めて、そして1時間でこの感想と。特に梅津さんはインタビュー後半感動のあまり涙ぐんでいらっしゃいました。大槻さんの考え方、事業への取り組み姿勢がなぜこうなっていったのか、大槻さんのプロフィールを深堀りしながらお話を進めたいと思います。

2 大きな影響、変化があった高校と大学時代のお話し そして起業へ

1)高校時代にホームステイを受け入れたことで世界が広がった

こちらのポスターは、文部科学省の留学奨学金を活用してのプログラム。トビタテ留学JAPANのサイトはこちらです。この写真の主が大槻さん。当時大学2年生、ご自身もこのプログラムで留学経験があります。この留学や海外との関わりのスタートは高校生の時。それは1年生の時にホームステイを自ら応募し、受け入れて、オーストラリア人セーラさんに日本のお菓子に興味、日本流のファッションと、折角日本に興味を持って留学しているセーラさんに自身でいろんなプランを考えて、たくさんの体験を提供することをやっていたらものすごく喜んでもらったこと。

この経験ってもっと多くの日本に訪れる外国の人々に体験してほしい、紹介したいとこの頃から考えるようになっていたそうです。この経験が大学に入学と同時に大きく寄与することに。

2)大学入学とともに起業家養成講座へチャレンジ そして日本を代表する大学生へ

中高一貫の普通の女子高出身、ビジネスとは縁遠い中で大学生活をスタートしたと話す大槻さん(早稲田大学文化構想学部に入学)。簡単に単位が取れるかも、と思って友人たちと相談し、違う学部だった起業家養成講座を選択、そこの講義でたくさんのオモシロイビジネスマン、多様な経歴の方々のお話しを聞く機会を得たことが起業家への道の入口に。1年生の時に、大学内のビジネスプランコンテストに応募し、見事優勝! という栄冠を勝ち取ります。この時のビジネスプランの内容が、前述の高校時代のホームステイ経験を生かして、「訪日外国人旅行者向け日本文化体験企画運営会社」というインバウンドのプランを発表しました。外国の方々の本当に欲しい物を実現したい、世界と日本を本気でつなげたいという熱意をぶつけたそうです。

このコンテストチャレンジの際に、仕事帰りのお父様が何度もピッチの練習に付き合い、精度を上げていったことも大きいと振り返ります。素敵なお父様ですね。2015年2月、このコンテストのご褒美(副賞)にシリコンバレーへ招待のプログラムでたくさんの現地の起業家に会い、5週間滞在することになったそうです。帰国後、大学2年生時にベンチャーキャピタルでインターンを経験後、2年の途中からシンガポールへ留学(これがトビタテ留学JAPANのプログラム)し1年間、多岐にわたる経験ができたそうです。

なかなかここまでの経験を持つ大学生もお目にかかることは無いですが、ご本人も大学3回通ったくらいの経験をしたと話されていました。

【最近の大槻さん】

3)起業への道

シンガポールから帰国後、IT系メディア会社でインターンの後に起業を決意します。当初は、シンガポールに留学していた際に感じた、お金のこと、お金の価値について日本の大学生は勉強していない人が多い。シンガポールでは当たり前だったファイナンスの知識を持ち合わせることが日本の学生には必要と、ファイナンスと学生を近づけることを事業目的としてFinTを立ち上げます(最初は学生向けフィンテックで起業だったんですね)。

大学生の仲間と一緒に共同創業者として起業するも、フィンテックが自分のやりたいことではないことに気づき半年ほどで解散、自分一人になって、自分のやりたいことは何かを考え、2017年12月に女性向けのメディア「Sucle(シュクレ)」を立ち上げたいとそこからやりたいことを仕事にしたことで勢いもつき1年でインスタのフォロワーが55万を超えています。(Sucleに関しては4つのメディアを展開。その合計数)

このメディアを運営しているといろんな方々から大槻さんに相談が舞い込むようになってきてボランティアでノウハウを提供していると気づけばそれが専門家となっていることに気づいたり、周囲からもその専門領域の事業化を進められ、コンサルしているうちにさらに自身のレベルも上がって今度は運用代行の事業化へと入っていきます。まさに関わるみんながハッピーになっていったと話します。

3 FinTの事業について

1)会社について、大切なビジョン、そこにお母さんも手伝っていることが大きい

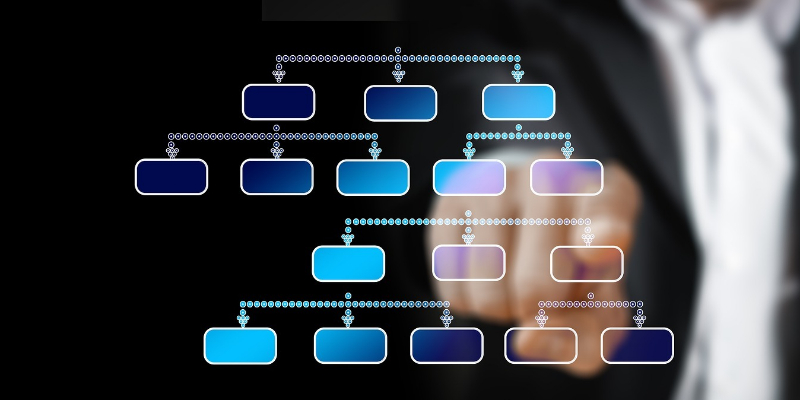

現在のFinT社は、社員15名、業務委託を含めると40名。4期目に入ります。

会社のビジョン、HPの冒頭に掲げていらっしゃいます。

【世界をまるごとハッピーに。】

つくりたいのは、

サイコーにハッピーな世界。

簡単なことじゃない。

でも、本気で思ってる。

だから、まずは自分たちから

ハッピーになる。

誰かの犠牲の上に成り立つ幸せなんて、

きっと長く続かないから。

わたしたちは、

好きなことや得意なことで、

今日もみんなをハッピーにする。

思いっきり、楽しみながら。

これからの時代、自分を犠牲にしたり、誰かを犠牲にすることをビジネスにしないことが本当に大切と思います。変な売り込みでは買う側、売る側、誰も幸せにならない、正直に向き合うことの大切さ。江戸時代の【近江商人】のように、陰徳善事の考え方にも近いと思います。

大槻さんにお話しを伺っていて時々、お母様のことが話題にでます。大槻さんの会社で大きな役割を果たされているのがお母様。大槻さんのお母様は普段税理士事務所にお勤めの傍ら、FinT社の経理部長の役割を担っているそうです。会社全体が丸裸です! と大槻さんは笑います。ちゃんとした大人がバックアップをしている体制もFinT社の強みに感じます。

ご両親が小さな頃から、機会提供をし続けられたこと、選択権を大槻さんに与えながら、自分で考える、一歩を踏み出す勇気を持つことができたことも、会社経営の大きな礎につながっていると感じました。素晴らしいご家族だと思いました。

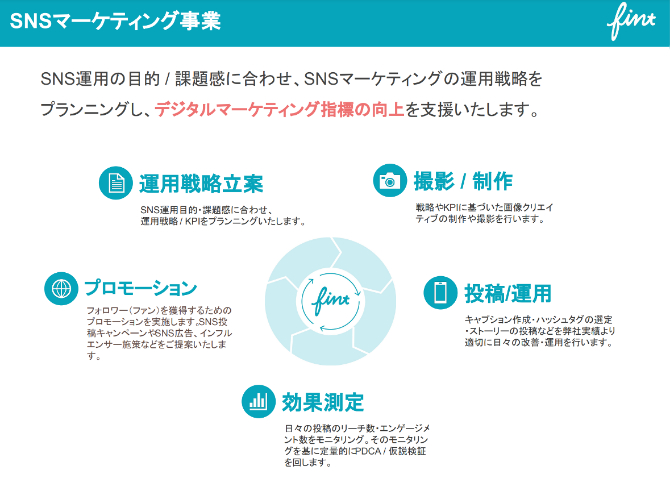

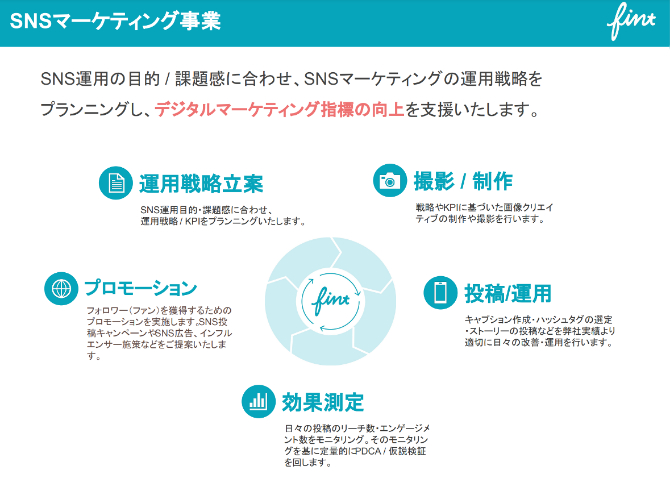

2)事業概要について

FinT社の事業の柱は、2つ。自社メディアの運営(そこにノウハウの蓄積ができていることが大きい)、そしてクライアント企業のインスタを中心としたSNSマーケティング。クライアントは有名企業からも多数あり、現在までに累計80アカウントを超えているそうです。当初から売り込むのではなく知り合いからのご紹介の連続だったと。

大手広告代理店でも、SNS上でキャンペーンを行ったり、フォロワーを買うようなことを提案するところがあることは私も聞いたことがあります。しかし、数があっても、なんの興味もない人々の集合体、FinT社のクライアントとその先のお客さんとのエンゲージメントを高めることが一番大切。そこにフォーカスして事業を進めているそうです。

クライアントには出版会社、アパレルブランド、美容、生活商材と幅広く、年齢層としては20代?40代向け女性向けの商材が中心領域となっています。

あと少しでフォロワー数が70万に近づいている、【わたしの節約(MATE)】、2019年の初めにスタート、0から半年間で30万フォロワーを獲得しています。詳細はこちらをご覧ください。

上記以外にも、10万、20万のフォロワーを獲得していたり、運用企業側(同業者)からの紹介まで最近は始まっているそうです。

3)大手企業からも発注が続く

得意なこと好きなことをみんながやっているからこそクライアントからの評価が高い。しかも緻密に丁寧に対応していることを伺いました。

大槻さんは、SNSを自社運用できる会社は自社でやった方が良いと話します。自社でリソースが割ける会社や、投下できる資金に余裕のないベンチャー企業のお客様は少ないとも。

80を超えるアカウントを運営していて、継続率も相当高いレベル。その中で事例を2つ以下にて。

・メルカリについての事例

SNS運用していなかったところ、一度話し合いをし、出品者が少ない、それを増やしたい、インスタの利用者に主婦が多く、ちょうど節約に親近感を持っている人が多く、出品者へのトリセツ的な立ち位置で真に利用したいというファン作りを行っているそうです。

・サボンについての事例

きれいな世界感、いい写真だけにこだわってきたものの、さらにエンゲージメント ユーザーの口コミを増やしたい、FinT社では写真一枚一枚へのこだわりも工夫、口コミ3倍にもなっている、黄金式をみつけることに注力していると大槻さんは話します。具体的には、商品写真そのものにもこだわるが写真に写り込んでいる周りのモノ、時には蓋が閉じている、閉じていない、水道の蛇口が、金色とそうでないのとで反響が違う、その細かい一つずつ、ロジックを見出し、意味付けして工夫を重ねるという丁寧さ。

フォロワーを金銭で買うようなことは一切していない。これも商品への【愛】をもっているかどうか。

これだけの【仕事】をしているからこその単価でもあるそうで、月間50万円?100万円程度のコストが必要だそうです。

4)今後の展開について

大槻さんに今後の展開にコメントをいただきました。

会社の大きな方向性としては、昨年掲げた「世界をまるごとハッピーに」というビジョンをもっと大きく社会に打ち出していきたいと考えています。

昨今は新型コロナウイルスの影響があり、今世界はどこに行ってもみんなが苦しい状況にあります。この状況下で「世界をまるごとハッピーにする」とわたしが壮大なビジョン掲げている以上、会社として顧客のみなさまをいろいろな形でハッピーにしながら、全力でメンバーの好きなことや得意なことを生かしてハッピーになれる環境を整えたいという願望と、責任を感じています。経営者としても、この苦しい状況でも負けずにわたしが挑戦していくことが、他の誰かが何かをチャレンジする時のきっかけになるのであれば、それほど私がハッピーになることはありません。誰かの良きロールモデルとなれるよう、引き続き頑張っていきたいです。

事業に関しましては、「SNSマーケティングといえばFinT」と言われるような実績と信頼を積み上げていきたいです。

つい昨年、デジタルの広告費がテレビメディアの広告費を抜いたというニュースがありました。それに付随するようにしてSNSマーケティングもいよいよ多様化・本格化しており、社会の流れの変化を感じています。そんな中で、学生の頃から日常的に接していたSNSで様々な施策や取り組みができること、若いからこそ感覚的にわかる部分を生かせるSNSマーケティングに携われていることに、とても誇りに感じています。自分たちが得意とするSNSで企業様のサポートをすることは、まさにビジョンにもあるような「好きや得意を生かす」ということにもつながるからです。これから、より市場が大きくなることは予想されるため、既存の運用代行に止まらず、広告運用やライブ配信、インフルエンサー事業やタイアップの商品開発など、販売促進としてSNSでできることを幅広くカバーしていきたいです。

最後になりましたが、このような機会を設けてくださり、本当にありがとうございました。

聞き手がここまで素敵な方々で、褒めてくださったり、自分の振り返りとなる質問をしてくださると、「ハッピー」な取材になるのだと感じました。

とてもポジティブな気分になれました。世界をまるごとハッピーにできるよう、愛を持って頑張ります!

自己犠牲なく、関わるみんながハッピーに、そしてSNS運用といえばFinT! て言われたい。この業界で日本一になりたいと話します。そのためにも何度も仮説検証を正しくやっていく、そして自社メディア、シュクレもガッツリ伸ばしたいとも。まだまだ海外に行き足りていないけども、世界や、世界の人々に課題がたくさんあることがわかった、その解消・解決のために自分たちでできること、いろんな事業をやっていきたい。古着、コスメ、好きや得意から事業を立ち上げられる、ちゃんと事業をやっていけたら良いなと思っていますと。

大学生の頃から誰かのロールモデルになりたい、これも大切にしているところ。留学生になった経験で、周囲の人にも影響を受けて行動を起こすことのきっかけになった。これからも私がチャレンジすることで周りのハッピーになったら良いと思う。

10年先20年先については、まだ全く見えていないところが課題ですときっぱり、未来視点を持ちながら、そのために今を一生懸命に頑張る、いろんな勉強、知識を得たいと超前向きに、視座を上げていく。

私自身もこのインタビューさせていただいてハッピーでした、大槻さんにまるごとハッピーにしてくださいました。

感じる力が強いこと、これはご両親の影響が大きい、これをやっては駄目だと単に否定するのではなく、選択の機会を広げ、失敗体験、成功体験の経験値を上げることができる環境を提供することが大切ですね。

また、まず一歩を踏み出すことが大事であること、失敗は成功のもと、大きなことだけをやるのではなく小さな成功体験を積み上げていく姿勢にも共感しました。

最後に、このリポートが良いところにフォーカスしていることに大槻さんから褒めてくださったことに感謝しています。ありがとうございました!

この記事を作成するにあたり、以下の記事を参考にさせていただきました。

早稲田ウィークリー【自分世代のトレンド発信で女子大生の心をつかむ早大生起業家】2018年7月

以上(2021年2月作成)