書いてあること

- 主な読者:従業員の士気や定着率を高める方法を知りたい経営者

- 課題:テレワークを中心とした働き方の急速な変化によって、従業員のコミュニケーション不足による人間関係の希薄化、会社への帰属意識の低下を懸念している

- 解決策:自社における「従業員エンゲージメント」の高さを知り、従業員との対話によって一緒にエンゲージメントを高めていく

1 働き方が変わり、会社への不満が高まる?

新型コロナウイルス感染症の拡大をきっかけに、テレワークを中心とした働き方の急速な変化や、業績の悪化による企業の存続危機が生じています。こうしたことにより、皆さんの会社の従業員は次のような問題を抱えているのではないでしょうか?

- コミュニケーション不足による人間関係の希薄化と、会社やチームへの帰属意識の低下

- 会社や上司からのフィードバックが不足しており、承認欲求が満たされず、成長している実感も得られにくくなる。自分が何を期待されているかが分からなくなる

- 自分の将来への不安や会社への不満などのネガティブな感情ばかりが強くなる

こうした問題は、with/afterコロナ時代に生き残っていくために必要な、「従業員エンゲージメント」を低下させるきっかけになります。そのため、中小企業の経営者にとっては、これらの問題をどのように解決するかが今後の重要な課題となるでしょう。

ここでは、そもそも「従業員エンゲージメント」とは何なのか? そして、その重要性にも触れながら、従業員エンゲージメントを高めるために今すぐ取り組むべきことを紹介します。

今年1月には、日本経済団体連合会が「働き方改革フェーズ2」として、エンゲージメントを高める職場づくりの重要性を指摘しています。こうした中、ぜひ自社の組織と照らし合わせながら、従業員エンゲージメントについて考えるきっかけにしてください。

2 従業員エンゲージメントとは何か?

昨今、この「従業員エンゲージメント」の重要性が高まっていることもあり、さまざまな定義が飛び交っています。そこで、我々の従業員エンゲージメントの理解を紹介します。

「エンゲージメント」という言葉について辞書を引くと、日本語では次のように訳されます。

- 婚約

- 約束、契約、誓約、雇用

- (歯車などの)かみ合い

この中でも、我々は3番目の(歯車などの)かみ合い、つまり複数の歯車がぴったりとかみ合い、全てが違和感なくうまく回っているような状態が、本質的にエンゲージメントを表しているのではないかと考えています。また、我々はこの状態を「しっくりくる」と表現することもあります。

歴史を遡ると、1990年にボストン大学の組織行動研究者であるウィリアム・カーンが、「組織におけるHuman Resource」の論文でエンゲージメントという言葉を使ったのが、職場でのエンゲージメントの認識の始まりです。そのときは、「パーソナル・エンゲージメント」という言葉を使い、「仕事上の役割に対し、肉体的・認知的・感情的に没頭している状況」と説明されました。

続いて、1997年にアメリカの大統領選挙などの世論調査で有名なギャラップ社が「従業員エンゲージメント」という言葉を使用し、2007年に調査データが発表されて以降、広く認知されるようになりました。ギャラップ社は従業員エンゲージメントを「組織に対して強い愛着を持ち、仕事に対して熱意を持っている状態」と定義しています。さらに注目すべき点は、その膨大な調査データから、企業が重要視している生産性・利益率・定着率などは、従業員エンゲージメントと強く相関していることを証明しているのです。

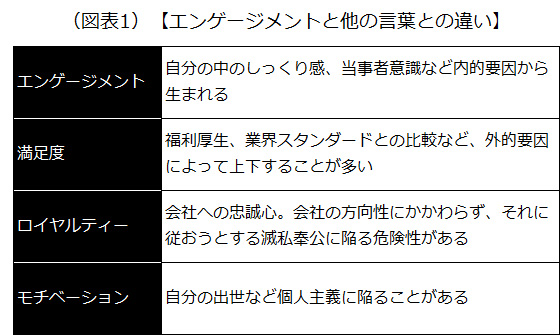

エンゲージメントの話をすると、「満足度」との違いについてとても多くの質問を受けます。また、「ロイヤルティー」「モチベーション」との違いについても聞かれます。そこで、それぞれの違いを次のようにまとめました。

エンゲージメントが高いということは、組織や仕事に当事者意識を持ち、当該組織や仕事と感情的につながっている状態なので、時には上司に対して異論を唱えることもあります。また、個人主義ではなく仲間と議論をしながら、切磋琢磨(せっさたくま)することを楽しむ傾向もあります。

3 エンゲージメントの高さを知る方法

エンゲージメントは、20世紀に入ってから欧米を中心に浸透し、今ではグローバル企業のリーダーの4分の3がエンゲージメントの向上のために、投資を強化しようとしているというデータもあります。また、株式投資の投資判断の指標とする動きまであります。

ではエンゲージメントは、どのように測定されるのでしょうか?

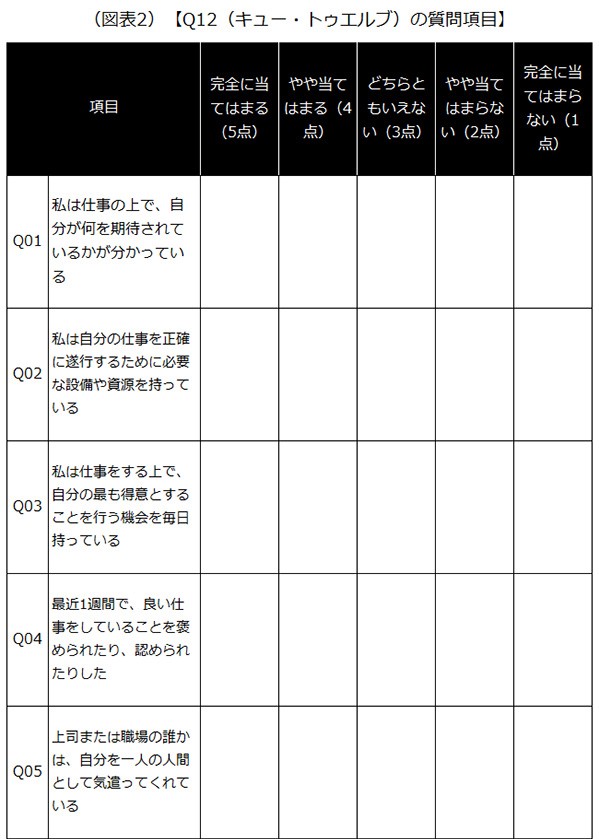

従業員エンゲージメントの重要性が広く認知されたのを機に、各社がさまざまな測定指標を用いた調査を実施しています。その中でも最も代表的な調査が、先に紹介したギャラップ社の「Q12(キュー・トゥエルブ)」です。12の質問があり、内容も非常にシンプルですが、質問項目に対する点数の高さと組織の業績の高さの相関関係を証明したことから、Q12は世界中で知られています。

これらの質問に高い評価をする従業員の多い組織はエンゲージメントが高く、業績・生産性も高いということなのですが、皆さんの組織はどうでしょうか?

リーダー、マネジャーの大切な仕事の一つは、部下にこれらの項目を高く評価してもらえるような人間関係をつくり、当事者意識を高めることになります。ですから、この調査項目を高く評価してもらうために活動することは、リーダー、マネジャーのマネジメント力を鍛えることにもなります。

4 なぜ日本のエンゲージメントは低いのか?

2018年のギャラップ社による従業員エンゲージメント(仕事への熱意度)調査では、日本は139カ国中132位という結果でした。ギャラップ社以外のコンサルティング会社のデータでも同じ傾向が見られます。

日本の従業員は長時間労働こそするが、仕事に当事者意識を持たず、熱意も低いのでしょうか? どうやら、データを見る限り、それは否定できません。でも、みんなこんなに頑張っているのに、なぜ従業員エンゲージメントが低いといわれるのでしょうか?

その理由は、日本では個よりも会社そのものの箱にばかり目を向ける傾向が強いためです。それが、個人の熱意ややりがい、仕事の楽しさを引き下げる大きな要因になっているのです。

例えば、日本の就職は、「就社」だとよくいわれます。その仕事がしたい、その商品を扱いたい、という熱意からではなく、その看板のもとで働きたい、という思いで会社を選ぶことが多いのです。「いい仕事をしていますね」よりも、「いい会社で働いていますね」と言われたい、ということでしょう。

また、日本では、大学で何を勉強したかよりも、どこの大学に入ったかを重視する傾向がありますが、それもとても日本のガラパゴス的なことです。そして、有名企業という輝かしい看板のもとに入ったものの、自分を活かせていない、何かが違う、ちっともやる気が出ない、という状況に陥ってしまうことがよくあるのです。こうしたことが当たり前のように起こっていることと、日本の従業員エンゲージメントの低さが無関係であるはずはありません。

大手企業は、福利厚生などでは有利であり、社員の満足度が高い傾向がありますが、エンゲージメントに関しては、必ずしも中小企業を凌駕(りょうが)していません。中小企業は、企業によって差が大きいものの、個を重視し、仕事の楽しさや仲間との切磋琢磨によって、エンゲージメントを高めることに成功しているケースを我々はたくさん見てきました。そういう企業は規模にかかわらず高い生産性を誇っているものです。

5 エンゲージメントを高めるための方法

上司であれば、誰もが部下のエンゲージメントを高めたいと思うでしょう。しかし、そのために具体的な行動を起こしている上司はごくわずかです。皆さんは、エンゲージメントが大切だと頭で理解していても、どうしたらそれを向上できるのかが分からずに苦労をしているようです。

それもそのはず、エンゲージメントは「感情」に強く関わるものだからです。感情は論理的ではないので、なかなかガイドラインをつくることができません。「人それぞれだからね」と言ってしまえば、それ以上話は進みません。

でも、ご安心ください。20年以上にわたって組織におけるエンゲージメントの重要性が世界的に注目され、多くの研究も行われたことにより、エンゲージメントを高めるためのガイドラインは確立されつつあります。

キーワードは「対話」です。

個を尊重した対話がこれからのエンゲージメント向上の基本になるのです。個を尊重するといっても、部下を常にべた褒めしようとしたり、腫れ物に触るように扱ったりするわけではありません。求められるのは、次に挙げる5つの要素を意識した対話をすることです。

- 個の強みに目を向けて対話をする

- 日常的に、必要なときはいつでも対話をする

- 上から尋問するのではなく、お互いに自分のことを話し、双方向の対話をする

- 過去ではなく、未来志向の対話をする

- どのようにすればエンゲ−ジメントを高められるかを話し合い、共に実行する

エンゲージメントはリーダーやマネジャー1人で高められるものではありません。メンバーと一緒に高めるものです。この5つの要素を意識して組織のメンバーと対話を継続すれば、人間関係の質は間違いなく変わり、エンゲージメントは向上します。

エンゲージメント向上のコーチングに取り組む中小企業の経営者は、この5つの要素を意識した対話を進めることによって、組織の風土を大きく変えることに成功しました。この方は、それまでとは違ったタイプの対話に取り組んでいた時期を振り返って、このように言っていました。

- 「メンバーそれぞれと対話をしてみて、いかにこれまでの自分が組織で起こっていることを分かっていなかったかを知り、がくぜんとしてしまいました。今考えれば、あの瞬間から全てが変わりました」

この方は、遅ればせながらこのことに気付いたからよかったのですが、実際には組織のことが分からないまま経営を続けているリーダーも少なくありません。

そのままにしていると、トップがいくら意気込んでもメンバーは人ごとのように白けていて、言葉では「はい、やります」と言いながら、陰ではトップの悪口ばかり言う。そんなエンゲージメントの低い組織になってしまいます。

繰り返しますが、そうならないためには真摯な対話が第一です。相手に興味を持ち、そんな自分にも興味を持ち、対話をしましょう。そうすれば、自然とやらなくてはならないことが明確になり、それをメンバーと一緒に地道に進めることで、エンゲージメントは必ず向上します。そして、それは業績の向上を意味するのです。

以上(2020年10月)

(執筆 日本エンゲージメント協会 佐々木拓哉 小屋一雄)

pj98007

画像:Julia Lazebnaya-shutterstock

出張の削減も 現地視察をオンラインで代替できる最新映像技術

書いてあること

- 主な読者:コロナで海外や県外などへの移動がしにくく、現地視察ができない経営者など

- 課題:「リモート視察」の方法としてVR(仮想現実)などの現状を知りたい

- 解決策:VRでできること、メリットなどを把握し、自社で利用を検討する

1 コロナで注目「新しい見学様式」

新型コロナウイルス感染症の世界的な拡大から、1年近くが経とうとしています。こうした中、外出の自粛が要請されたり、海外や県外などへの移動が制限されたりしています。ビジネスシーンにおいても、Zoomなどのオンラインツールが急速に普及するなどし、「リモート○○」と呼ばれる、「新しい生活様式」に対応するような取り組みが定着しつつあります。

その一つに、VR(Virtual Reality、仮想現実)などの技術を活用し、遠隔地にある工場や倉庫などの生産・物流拠点を、あたかも訪問したような体験ができる「リモート視察」を導入する動きも出てきました。

遠隔地訪問による感染リスクを抑え、さらに出張費用や訪問に掛かる時間まで削減できる、VR関連技術などを活用した取り組み事例や、導入のコツなどを確認してみましょう。

2 「リモート視察」こんなことができる

1)VR海外出張 NEWJI×floorvr

製造業向けに資材調達や購買業務を支援するNEWJI(ニュージ)は、VR関連の映像サービスを提供するfloorvr (フロアブイアール)と共同で、海外工場を国内からオンラインでリアルタイムに視察できる「NEWJI VR」のβ版を、2020年8月にリリースしています。

NEWJI VRは、海外との取引が増える製造業において、購買部門や品質管理部門による人的、経済的な負担の大きい海外出張を軽減するために開発されました。資材の調達先などを視察したい企業の担当者は、NEWJI から提供される専用ゴーグルを装着し、現地に設置された配信機材を通じて、現地の映像を360度シームレスに見ることができます。

海外との取引が多い総合商社や大手メーカーによるNEWJI VR体験事例が紹介されていますが、現場感が伝わってくることや、タイムラグのない高画質などが評価され、高い顧客満足度を獲得しているようです。

NEWJI VRの紹介ページでは、出張予算の簡単なコストダウンシミュレーションも行うことができ、出張予算が年間80万円以上掛かる場合には、コストメリットが見込めそうです。

■NEWJI■

https://company.newji.ai/

■floorvr■

https://floorvr.jp/

■NEWJI VR 紹介ページ(イメージ動画が再生できます)■

https://newji.jp/vr-factory

2)VR展示会 シンボシ

映像やスマートフォン向けアプリの制作を手掛けるシンボシは、仮想空間に展示会場を再現したVR展示会を提供しています。

このVR展示会はVR画像と、その画像に関連する説明動画を組み合わせて表示できるのが特徴です。VR展示会場は、実際の展示ブースを基に生成され、訪問者は仮想ブース内を「Google ストリートビュー」のように移動することができます。展示物の詳細情報は、仮想ブース内に「レ点マーク」で表示され、カタログなどが閲覧可能です。詳細情報には、PDF形式の説明資料の他に、オンラインショップなどのURLも添付できるため、仮想ブース内で商品を確認し、オンラインで注文を促すことも可能です。

また、VR展示会では訪問者数や展示商品の詳細情報のクリック数などのデータを収集することができるため、「展示会に出展してみたものの、効果がよく見えない」という、リアルな展示会にありがちな課題も解消できそうです。

■シンボシ■

https://www.simbosi.co.jp/

3)VRで不動産物件を内見 NURVE

VRコンテンツのプラットフォームを提供しているNURVE(ナーブ)は、VRゴーグルを用いて、マンションやアパートの室内を内見できる「VR内見」を不動産業者などに提供しています。

VR内見は、部屋を探している顧客が、不動産会社の店頭でVRゴーグルを装着して部屋の様子を把握することができます。VR内見を使うことで、内見予定の現地までの移動時間を短縮でき、より多くの部屋を紹介することが可能です。

同社は、VR内見をさらに発展させ、顧客と不動産会社がオンラインで会話しながら部屋を内見でき、商談も同時に行える「パノラマオンライン商談ツール」の提供を、2020年7月から開始しています。

こうしたサービスに加え、旅行先のホテルなどをVRで事前に確認できるサービスなども同社は提供しています。

■NURVE■

https://www.nurve.jp/

(注)「VR内見」「パノラマオンライン商談ツール」は、ナーブ株式会社の登録商標です。

4)3Dホログラム会議 イトーキ×ホロラボ

オフィス関連家具の製造などを手掛けるイトーキは、3D映像などを制作するホロラボと共同で、リアルタイム遠隔3Dコミュニケーションシステム「HOLO-COMMUNICATION」の法人向けの提供を、2020年5月から開始しました。

Microsoftのゴーグル型デバイス「HoloLens 2」や、AIセンサーなどを搭載した開発者向けデバイス「Azure Kinect DK」で構成するHOLO-COMMUNICATIONは、遠隔地の会議参加者の姿を立体的に生成することができます。従来のウェブ会議システムに比べ、映像が3Dで生成されるため遠隔地の会議参加者同士がよりリアルに感じられ、対面での会議と遜色のないコミュニケーションを取ることができます。

HOLO-COMMUNICATIONは、3D映像のニーズ調査や遠隔地との会議などの目的に適したシステム一式の提供プランと、自社アプリの開発を想定した開発パッケージ付きのプランの2つがあります。

■イトーキ■

https://www.itoki.jp/

■ホロラボ■

https://hololab.co.jp/

■HOLO LAB HOLO-COMMUNICATION紹介ページ(イメージ動画が再生できます)■

https://hololab.co.jp/holo-communication/

3 「リモート視察」導入のコツ

実際に「リモート視察」に取り組んでいる企業の評価はどんなものがあるのでしょうか。画像が固まったり、乱れたりして何が映っているのか把握できないことや、「やっぱり現地に行って目で見るのが一番!」という意見もあるかもしれません。導入事例はまだ少ないものの、「リモート視察」導入を進めている企業からは次のような話が聞けました。

海外から産業資材などを輸入する商社の場合

- 導入の背景

主に中国や東南アジアで製造した鉄鋼製品や樹脂製品などを輸入・販売しており、輸入前の製品の確認や、不良品発生時の現場確認などに海外工場へ視察することが多かった。こうした中、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて海外へ渡航することが困難になったため。

- 導入の狙い

当初の目的としては現地視察の代替・補助を想定していたが、海外工場と国内でやり取りがスムーズに進むようになれば、顧客への工場紹介や現地視察の経験が少ない社員・新入社員への事前レクチャーにも活用できそうだと感じている。

- 想定する運用方法

当面は、目視などで済むレベルの業務(製品の外観などのチェックや、不良品発生時の現場の状況確認など)での運用を想定している。不良品などの確認は、映像だけで安易に判断を下せない場合もあるため、実際に現地に足を運ぶ必要がある。

- コスト感について

中小・中堅企業にとって、「リモート視察」の導入コストは、「正直安いものではない」ものの、毎回の渡航・滞在費、現地および国内の人員・日程調整などをトータルで考えると、メリットがあると感じている。特に、中小企業でも海外出張や海外とのやり取りが普段から多い企業の場合、検討に値するのでは。

- 「リモート視察」試してみた“気付き”

本格導入はこれからではあるものの、当初の想定よりも活用方法は可能性があると感じている。例えば、これまでは海外工場を紹介する場合は、パンフレットや画像などで対応していたが、「リモート視察」であれば、その場で細かい質問などのやり取りなどができ、現地の詳細をより理解できると感じる。

また、経済産業省などの関係機関も、民間企業によるVR関連技術のビジネスシーンへの導入を支援しています。近畿経済産業局では、コンテンツ産業支援室が旗振りとなってセミナーの開催や、導入の手引書などを公開しています。

■経済産業省 近畿経済産業局 関西でのVR/AR/MR活用促進の取組■

https://www.kansai.meti.go.jp/3-2sashitsu/vr/index.html

4 大きく伸びるVR関連市場

これまで紹介してきたVRなどの技術は、実は長い歴史があり、古くは1960年代に発明された、ニューヨークの風景が再現されるシミュレーター「Sensorama(センソラマ)」まで遡るともいわれています。その後、幾度のブームと沈静化の波を乗り越え、近年の本格的なブームが到来しています。

VR関連技術などの市場規模としては、IDCやIHS Technologyなどが推計しています。

IDC Japanのプレスリリースによると、日本国内の「AR/VR関連市場」の市場規模は、2023年には34.2億ドル(約3600億円)、2018〜2023年の5年間の平均成長率(CARG)は21.5%と予想されています。

5 最後に:VR? MR? AR?「没入感」がキーワード

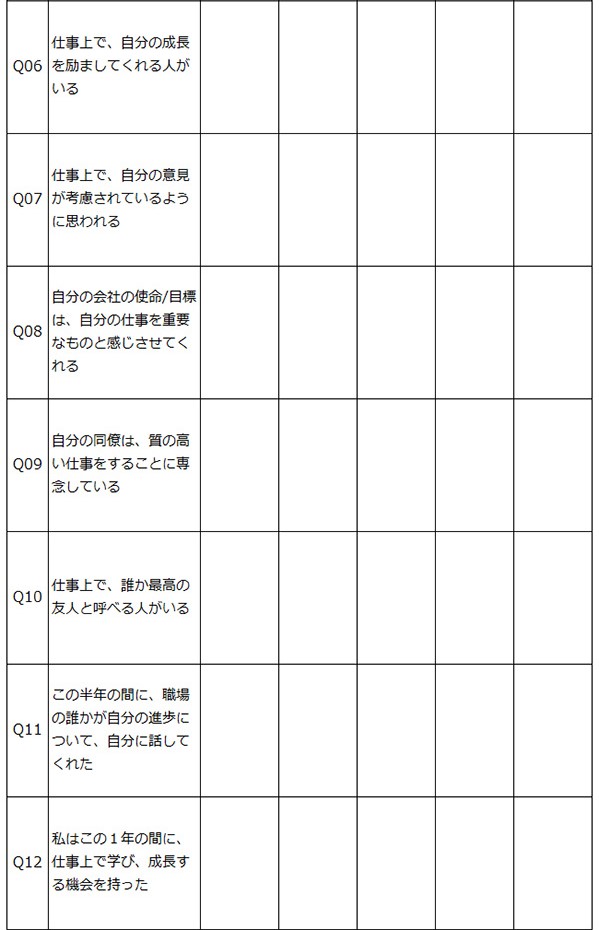

ここまで、VRなどの技術について紹介してきましたが、似たような言葉にMR(複合現実)、AR(拡張現実)などもメディアなどで見聞きすることもあるかと思います。さらに、これらを総称するものとしてXR(クロスリアリティ)もあります。

これらは、自身がどれだけ仮想の空間に入り込めるかという「没入感」の程度により分類することができます。簡潔にまとめると、以下のようになります。

VRなどの技術が本格的にビジネスシーンに浸透してきたのはつい最近で、新型コロナウイルス感染症のまん延を背景に、今後は用途も増えていきそうです。

前出の近畿経済産業局によると、従来は大企業が新規事業の一環としてVR関連技術の導入に関心を示していたものの、新型コロナウイルス感染症の影響で、展示会や商談会がキャンセルやオンライン開催となったことを受けて、自社製品のアピールをVR関連技術で検討する企業が増えつつあるそうです。

現時点では、中小企業が導入する事例は必ずしも多くはありませんが、今後も活用シーンの増加や導入コストの低下なども期待でき、動向を注視すべき分野といえるでしょう。

以上(2020年10月)

pj40046

画像:unsplash

日本の水道崩壊、今そこにある危機を明らかに〜AI技術を活用したFractaの日本における取り組みについて〜/岡目八目リポート

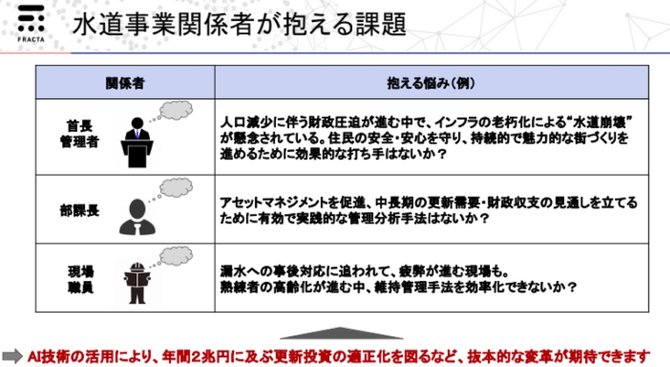

年間1000人以上の経営者と会い、人と人とのご縁をつなぐ代表世話人 杉浦佳浩氏。ベンチャーやユニークな中小企業の目利きである杉浦氏が今回紹介するのは、樋口 宣人さん(Fracta 日本法人代表)です。

道路上から突然水が吹き上がる、道路が陥没する、そんなニュースを毎年何度か見かけます。例えば今年の1月には横浜磯子区での水道管の破裂で、3万世帯で断水がありました。その記事はこちらです(読売新聞電子版から引用)。この破裂した水道管が敷設されたのは1973年、記事中にもある通り1973年から一度も交換していないそうです。

我々が最低限生きていくための大切な最後のインフラであるのが水道。世界トップレベルで誇らしい、日本の水道インフラ、安心安全、衛生的、その誇らしい水道に危機的状況が迫っている。そんな現状とこの社会課題と向き合い、日本のために、水道事業の未来のため、次世代に水道のツケをまわさないために、シリコンバレーが発端の日本人シリアルアントレプレナーが米国で起業、奮闘し導入が進んだAI技術を日本で展開中のFracta社、その日本法人の代表である樋口さんにお話を伺いました。

【Fracta 日本法人代表 樋口 宣人さん】

1 日本の水道の財務インパクトについて

1)日本の水道の年間予算について

危機だ、危機だと煽るつもりはありませんが、今の現状を把握しておくことは重要ですね。まずはアウトラインを。日本の水道における【2050年】と【水道崩壊】について。

◆マクロ要因としての人口減少

- 2010年の1億2,800万人をピークに、2065年には8,800万人へ

- 3兆2,450億円の水道料金収入は、2兆2,200億円へ

- 水道資産をこのまま維持しようとすれば、水道料金は47%もの引き上げが必要

◆管路の老朽化

- 水道関連資産の7割を占める水道管は老朽化が進む

- 水道局の約4割で、水道管を中心とした台帳管理の整備がままならない状況に

- 将来30年間の更新費は年平均約1兆6千億円、修繕費は同約2.3千億円との試算

出所:令和元年度全国水道関係担当者会議資料 (2019)その1(会議資料)とその2(パワーポイント資料編)

◆都会と地方の格差拡大

- 人口密集度の違いが水道料金の総量の大小に直結

- 一方で、配管の総延長は必ずしも地域の人口密集度に比例しない

- 人口減は地方においてこそ顕著であり、半減すらあり得る (水道料金は2倍に)

- 地方の水道局から経営は逼迫

上記のみならず、台風、地震などの自然災害、コロナウィルス等々への対処も今後増えていくことも考えれば危機が増大していることは明白ですね。

2)財務インパクトを解りやすく

こちらの動画をご覧ください。左右の違いをお解りいただけると思います。

【上記は3年前に行ったサンフランシスコのシミュレーション今後50年後】

街の有様が左と右でどう違うか一目瞭然だと思います。

まだまだ健全な水道管を押し並べて交換していてしまうとコストは莫大に次代に掛かってしまいます。その財務インパクトを、Fracta社が2017年に試算しました。

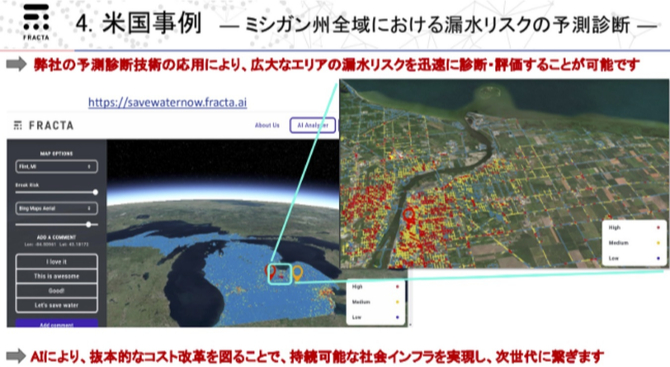

サンフランシスコ(約270万人、約2,000km)にFractaを適用すれば、最大40%のコスト削減、すなわち年間20億円の削減を期待できます(※)。つまり50年で単純に計算すると最大20億円×50年で1,000億円のコストを下げていくこと、財務インパクトは莫大ですね。この長期間におけるインパクト、この理解が未来のために大切に感じ、対策を講じていくことが重要に思います。

-

※試算方法

・サンフランシスコ(SFPUC)の給水収益は、500億円(2017年度)

・SFPUCの管路更新費30~50億と推測*

→仮に管路更新費を40%**コスト削減できれば、最大20億円の削減となる。

注1)*SFPUCからのヒアリングに基づいて、FRACTAが推計した。事業規模がほぼ同じ大阪市と対比しても、ほぼこの水準だと考えられる。注2)**SFでのタイムシフトスタディで得たFRACTA検証結果(2018)

3)日本の水道事業が抱える課題(行政とのジレンマ)

実際に同社を導入する際の予算感について、これがすごく簡単。

- →1キロ10,000円程度(初期費用を除いて)

- これに対して実際に道路を掘り起こして埋設された水道管を交換する費用は?

- →1キロの水道管交換費用1億円

- 市町村における水道管ってどのくらいの長さ?

- →10万人都市の管路延長は約500~800キロ。FRACTAへ依頼した場合のコストは500〜800万円となります。これが毎年かかる費用となります。

米国でも相当の実績を引っ下げて、日本に持ち込んでいるこの技術、しかしながら、樋口さんは市町村の行政の壁もあると感じています。

行政側の方々と話していると、立場、立場で現状の認識が異なり、技術論に終始し、本来のあるべき姿に議論が及ばないことが見受けられます。技術的な優劣比較ではなく社会コストをいかに下げるか、全体最適の見地でもっとディスカッションができることを望んでいます。行政側の未来への財務戦略の根幹でもある水道インフラ、まさに茹でガエルにならないように早めの決断をしていくべきタイミングに感じます。

2 事業化までのスピード、Fracta社の米国での展開について

1)米国での展開、その当初から私は存じていました

私がなぜFracta社と懇意か? それは、創業者の加藤さんが仲良くしてくださっているからなんです。

【こちらは今年の1月に加藤さんが帰国された際の写真です。笑顔が爽やかですね。】

加藤さんとは、Google社に東大発ロボットベンチャーを売却後すぐにある方のご縁でお会いさせていただきました。かれこれ、6年ほど前になります。その後、私が独立する際、私を慮って連絡をいただきご自身の著書【未来を切り拓くための5ステップ―起業を目指す君たちへ―】を進呈くださり、応援、エールを贈ってくださいました。思い出すたびにアツいものが込み上がります。

それから、あらゆる管の中を自由に進んでいくロボットベンチャーに関わるようになった加藤さん、当初は日本発で活動されていましたが、海外で!ということから米国へ旅立つことに、その際にもお会いさせていただきました。米国の広い大地を縦横無尽に張り巡らされている【管】、その調査用にこの自律走行ロボットで事業化をしていこうと頑張っていたのですが、その自律走行するにも図面が必要だった、その図面データを作ること自体に【価値】があり大事だった。その図面データをアナログからデジタル化できれば大きなマーケットがある、大きな事業化が見えてくる、そこで自律走行ロボットからAIによる水道管調査へピボットしたことから快進撃がスタートとなります。そこから加藤さんの突進力、米国の水道事業者への突撃に次ぐ突撃で現在は全米27州63の水道事業者が採用、既に約12万kmの水道管データを学習済みだそうです。

2)AI技術を活用し水道管劣化を防ぐことはヘルスケアに似ている

樋口さんのお話の中から、このAIによる水道管調査って、人の【ヘルスケア】に似ていると。私もそのとおりと思いました。私も受診している健康診断。3年に1度とかではなく毎年受診することで、経年のデータ状況がわかりやすくなっています。なにも過去データがなく、当てスッポのように年数ベース古い方から交換している現状は、米国、日本もほぼ同じ。ヘルスケア、健康診断と同様にAI調査を毎年受けることでどの部分から補修するのか、交換するのかを選択して工事計画を立てていく。まさに冒頭の動画シミュレーションの結果に繋がることだと思います。

樋口さんからもシミュレーションができることが大きい、手術するのか、しないのか、将来に向かって、今まさに健康診断をやるかやらないかで、水道での大切な部分の色分け、エリアによっては、優先的にまもるべき病院、工場、発電所、介護施設どこを優先するのかの判断軸もこの調査でえられることになります。

話を伺っていて、私は水道管のピンピンコロリを目指すものだと認識しました。

広大なエリアのミシガン州、同社の予測診断情報をサイト上でも開示しています。

そのサイトはこちらです。

3 日本国内で進む事例

1)樋口さんはなぜ、Fracta社にジョインしたのか?

樋口さんとお会いしていて、米国にいる加藤さんと同じ様に、アツい感性をお持ちであることを感じます。その樋口さんのプロフィールについて。

Fracta 日本法人代表

東京大学工学部卒、スタンフォード大学院経営工学修士(MS)。

1990年三菱総合研究所入社。専門はオペレーションズリサーチ、意思決定分析。官公庁の政策立案並びに企業の戦略策定に関わる調査研究、コンサルティングに従事。その後、2000年ケンコーコム(株)を共同創業し常務取締役COO、2015年(株)ウォーターダイレクト代表取締役などベンチャー企業経営者を歴任。2019年9月よりFractaに参画。日本における事業開発責任者として事業統括にあたる。

樋口さんと以前にお話していて、官公庁向けの未来の街づくりに関するお仕事、スタートアップの立ち上げや中小規模の会社経営全般の切り盛り、水に関わること、そして最先端技術に関わること今までのご経験が今のお仕事の布石となり、巡り巡ってこれをやるべしって感じの縁が重なったものと仰っていました。

2)ファーストペンギンが出始めている日本の地方行政での実績について

2019年から日本では実証検証がスタートし、アメリカ同様日本においても有用性を確認しているそうです。実際の役務としての業務委託は今年から始まっていて10以上の自治体で何かしらの【実績】があります。インタビュー時点の9月初旬は2021年度の予算組が始まっているところにアプローチをしている状況だそうです。

実際の事例について。

・愛知県豊田市の事例。同市の発表サイトはこちら。こちらの事例については水道産業新聞記事【豊田市上下水道局の新展開ルポ】から抜粋いたします。豊田市は、愛知県のほぼ中央に位置する人口42万4000人の中核都市。水道は昭和31年に給水開始し、導・送・配水管の総延長は約3,656キロ。現在の年間整備・更新延長は約40キロで総延長に対する整備・更新率は1.1%となっている。豊田市担当者のFRACTA社導入へのコメントとして、『より具体的にどの路線から更新を行っていくのかの優先順位を決定するにあたって、前回の管網機能評価を実施してから5年が経過していることから、旧簡水地区も含めて再度行うことも検討しました。しかし、従来の手法で行う管網機能評価は、職員の経験によるところが大きいですが、旧簡水地区の漏水箇所を熟知している職員は少数であるため、十分な精査を行うことが不可能な状況です。加えて、今年度からストックマネジメント計画が開始し、整備路線の選定は市民などから注目される可能性が高く、優先順位付けの根拠を定めておく必要があるなかで、過去の漏水箇所と行った客観的な要因と土壌環境などの事実に基づいて破損確率を高精度に解析するAIを活用した水道管劣化予測に注目しました』さらに今回の取り組みが持続可能な水道経営につながることを期待し、『市民の皆さんに対して将来にわたって安全・安心な水道水を供給できるよう、今回の結果を上手く活用して効率的に管路の更新を進めていきたいと思います』と結んでいます。まさに決断をしたからこそ言えるコメントと感じますね。

・福島県会津若松市の事例。同市の資料はこちらです。会津若松市は上下水道局では、水道管更新計画の立案にあたり、工事台帳や竣工図面を基にして、布設年度や管種、管継手種類、漏水修理記録から導いた事故(漏水)率といった間接的な情報により、管路更新の優先度を決定してきた。優先度の高い管路は布設年度が古い管に偏っているが、古い管と位置づけられるものでも機能を維持している管路は多く、古い管は更新することにすぐに結び付けにくいのが現状となっている。そのため、有収率向上や管路更新の適正化を図るため、AIを用いた管路劣化度調査を行い、またその結果を基に新たな管路維持管理手法を策定することとした。同局担当者は、効率的な管路更新に向けて、『今回のAIによる診断法は、管路診断法のうち、市がこれまで実施困難だった直接診断法にとって代わる手法として位置づけられるもの。間接的な情報とAIによる診断の結果を組み合わせ、管路更新をの優先順位決定のための1つの要素とすることにより、管路劣化情報が加味された、より多角的な視点で捉える効率的な管路更新を目指したい』とコメントしています。(以上今年7月20日付水道産業新聞より)

福島民報の6月11日(論説)の最後には、市はスマートシティ会津若松の実現に向け、ICTオフィスを軸に事業を展開している。着実に成果を挙げているが、市民の隅々までスマートシティの恩恵が行き渡っているとは言えない状況にある。生活に身近な水道事業へのAIやICTの活用は、市民の理解に大きな役割を果たすだろう。と書かれています。

記事を拝見していて、スマートシティ構想にも合致し、まさに水道インフラのDX(デジタルトランスフォーメーション)を行うものであり、都市デザイン、都市開発への影響度も高いことを感じます。

3)Fracta社の日本における展開について

今年の8月に私のご縁で、樋口さんに登壇していただいたことがあります。そのイベントはこちらです。このイベントの企画開催者である平林さんに樋口さんのこと当日の感想をお聞きしました。『樋口さんは謙虚でクレイジーな方という印象でした。まず自分の話よりも人の話をよく聞いて、誰からでもなにかを学び取る姿勢が本当にステキな方だなと。一旦話し始めると淡々と話しているんですがよくよく聞いているとクレイジーな発想で現実にまで落とし込まれているのがとても印象的でした。例えば、いまの水道管診断のAI技術を他業界への展開のお話(この日本に導入しはじめのタイミングでそこまで描いているのか?)など』という平林さんも一瞬で樋口さんのファンになったのだと感じました。

- Fracta社の想いについて

- 社会を支えるインフラが、社会の問題にならないために。

- 多くの課題を解決し、社会益を創り出すために。

- イノベーションで世界を変えていく

上記の想いを水道インフラからまず実現していく、日本国中で社会益を実現しながら。この挑戦を初めたばかりですが、8月の終わりにまた新たなリリースも有りました。【フラクタ、AIで水処理のコスト削減 栗田工業と:日本経済新聞】記事はこちら。このスピード感と展開力まさにワクワクドキドキの連続、楽しみが尽きない感じです。水道管ビジネスを基礎にこの先には、ガス管、下水道、さらにトンネル、橋梁、人がなかなか近づけないようなインフラにもこの技術は転用可能と感じます。

このようなフルスロットルで駆け抜ける米国発スタートアップ企業と日本の自治体が取り組みを加速すること、またここに地域金融機関とも連携強化することで地方の活性化が進むことを願いたいと思います。

以上(2020年9月作成)

家賃の減額交渉。借主はどのような交渉をすべき?

書いてあること

- 主な読者:オフィスや店舗の家賃の減額交渉をしたいと考える経営者

- 課題:どのような根拠を持って貸主と交渉すべきか知りたい

- 解決策:賃貸借契約の期間延長を条件にするなど、貸主側のデメリットを少しでも補う交渉条件を考えておく

コロナ禍の影響などによるテレワークの普及でオフィスの在り方が見直され、オフィス市況も悪化しているようです。現在(2020年8月時点)は、緊急事態宣言が解除されているものの、第2波が警戒されており、経済活動が再び以前のように戻るには相当な期間が必要といわれています。

このような状況において、どうにか経営を維持していくために固定費であるオフィスや店舗の家賃(賃料)の減額ができないかと検討する企業や店舗が急増しています。この記事では、借主・テナント側が家賃の減額交渉を行うことについての法的根拠、家賃の減額を求める際の注意点について説明します。

1 家賃の減額等の交渉にあたっての法的根拠

まず、減額交渉を行うにあたって、賃借人はどのような法的根拠に基づいて減額請求ができるのかを説明します。

1)賃貸借契約書に基づく減額交渉

減額交渉を行うにあたって、まずは賃貸借契約書を確認する必要があります。一般的な賃貸借契約書には、一定の場合には賃料を協議の上、改定することができると定められている場合が多いでしょう。

契約書に賃料改定の規定があれば、まずは当該規定を根拠に賃料減額の申し入れをすることになります。

もっとも、賃貸借契約書に規定されている賃料減額の申し入れ事由は、後述する借地借家法に規定されている内容と同じく「租税公課の増減」、「土地建物の価格の増減その他の経済事情の変動」といった事情により「近傍同種の建物賃料と比較して不相当な賃料になった場合」などが規定されているのみであることが多いと思われます。

このような限定がある場合、後述の通り、賃料減額の申し入れができるかどうかには不透明な面があることは否定できず、賃貸借契約を根拠に賃料減額の申し入れをすることは難しい可能性があります。

なお、賃貸借契約書において賃料の減額を認めないとする「賃料不減額特約」が規定されている場合がありますが、この規定は無効と解されています(定期建物賃貸借契約の場合を除きます)。よって、貸主側が当該特約を理由に減額交渉に一切応じないと主張されたとしても、法的な根拠を伝えながら、粘り強く交渉してみる価値はあるでしょう。

2)民法第611条第1項に基づく減額交渉

2020年4月1日に施行された改正民法第611条第1項によると、「賃借物の一部が滅失その他の事由により使用及び収益することができなくなった場合」に「使用収益できなくなった部分に応じて」賃料減額が認められると規定されています。民法改正前においては、法律上、「滅失」のみが賃料減額事由として規定されていましたが、法改正によって、「使用収益ができなくなった場合」が広く賃料減額事由として認められることになりました(なお、上記施行日前に締結された賃貸借契約については、原則として改正前民法が適用されます)。

そのため、この条項は、今回の新型コロナウイルス感染症の拡大による自主的な営業自粛、緊急事態宣言の発出を受けてなされた緊急事態措置等を理由とする休業、国が提言する新しい生活様式の実践としてなされる身体的距離(フィジカルディスタンス)の確保のための対策による恒常的な店舗の一部使用制限といったことを理由に、賃料減額請求をすることができる根拠にはなりうるでしょう。

ただし、これらの事情はいずれも自主的な決定であり、直接的な強制力を伴うものではありません。そのため、客観的に賃借物の使用収益ができなくなっているわけではないという理由で民法第611条第1項を理由に賃料減額請求をする根拠にすることはできないという見解もあります。

3)借地借家法第32条に基づく減額交渉

前述した民法に基づく賃料減額請求のほか、借地借家法第32条に基づく請求も考えられます。同法では、「租税その他の負担の増減」、「土地建物の価格の増減その他の経済事情の変動」といった事情により「近傍同種の建物賃料と比較して不相当な賃料になった場合」に賃料減額請求が認められると規定されています。

これは、あくまで一般的な事情変更の原則が認められる例示的な要素を示しているにすぎないものといわれています。賃料減額請求が認められる「経済事情の変動」とは、土地建物の価格の増減のほか、物価や所得水準の変動、経済活動の状況その他契約当事者が賃料を決定したさまざまな要素を総合考慮して決定されるべきものと考えられています。そして、「経済事情の変動」によって継続的な賃料が不相当となった場合に減額を認める規定と考えられています。

このような法の趣旨に鑑みると、今回のコロナ禍のように必ずしも土地建物の価格が増減しておらず、物価や所得水準の変動が今後どうなるかが不明で、現在の経済活動の停滞が長期継続的なものなのかが明らかではないような場合、借地借家法に基づく賃料減額請求が認められるかどうかは、不透明な面があることは否定できないといえるでしょう。

2 減額交渉にあたっての注意点

賃料減額交渉の法的根拠については前章で紹介した通りですが、次に、実際に賃貸人(貸主)と交渉を行うにあたって、どのような準備・心持ちで交渉をすればよいか、考えてみましょう。

1)賃料相場を理解しておく

まず、対象物件における賃料相場をきちんと理解しておくとよいでしょう。後述する通り、借主が、貸主と対立することは望ましいことではなく、良好で継続的な信頼関係を築いていくことが望ましいといえます。

そのため、自身が経済的に厳しい状況に立たされているからといって、対象物件について、合理的な賃料水準を大幅に超えるような減額請求をすることはお勧めできません。まずは、自身が交渉する減額賃料が、賃料相場と比べてどの程度の水準であるのかをきちんと理解し、その上で減額交渉をすることが望ましいといえるでしょう。

2)減額を求める理由を説明する

また、法的な根拠を示すだけではなく、賃料減額交渉に至った理由をきちんと説明することが必要です。賃料の減額は、貸主側からすると売上・利益の減少であり、損失になります。それでもなお、賃料の減額を認めてもよいと考える理由は、賃料減額請求に合理性があるからといえるでしょう。

3)貸主側のデメリット軽減を考える

2)に加えて、賃料減額という貸主側のデメリットを少しでも補う交渉条件を考えておくとよいでしょう。例えば、今後のウィズコロナ、アフターコロナにおいては、長期的な賃貸借契約を締結せずに、柔軟にオフィススペースを縮小できるような契約形態を検討する企業が増えるといわれています。そのため、賃料減額を提案することと併せて賃貸借契約の期間延長を条件にする(長期的に安定した賃貸借契約を締結する)、固定賃料に加えて歩合賃料制(一定の売上を超えた場合には、それに比例して追加で賃料を支払う)を導入するなどが考えられるでしょう。

3 最後に

以上の通り、本稿では賃料減額請求を行うための法的根拠と賃料減額交渉を行う際の留意点を説明しました。いうまでもなく、賃料減額交渉は、貸主と借主とで利益が相反するもので、賃料減額がなされること=貸主が損失を被ることになります。

そのため、賃料減額を強く主張することは、貸主との継続的な信頼関係を破壊することになりかねません。そのため、自らの利益や経済状況だけでなく、貸主の置かれている経済状況や考えを慮って、バランスの良い交渉をしていく必要があることを忘れてはいけないでしょう。どうしても賃料減額が難しい場合には、一時的に賃料納入を猶予してもらうことを考えてもよいかもしれません。

また、今後、あらたに賃貸借契約を再締結する場合には、新型コロナウイルス感染症の拡大による景気の急激な悪化などの未曽有の緊急事態が生じた場合に、円滑に貸主と賃料改定について協議できるように、現在の契約条項を見直して、協議の申し入れができるような条項を付加しておくことも必要といえるでしょう。

以上(2020年9月)

(執筆 リアークト法律事務所 弁護士 松下翔)

pj60194

画像:Gorodenkoff-shutterstock

フリーウエアでコスト削減 注意するべきポイントは?

書いてあること

- 主な読者:ソフトウエアの費用を抑えたいと考える経営者、IT担当者

- 課題:ソフトウエアを無償のものに切り替えたいが、トラブルなどが不安

- 解決策:導入企業の声を聞いたり勉強会に参加したりして情報収集する

業務で使うソフトウエアを無償ソフトウエアに切り替えることで、コスト削減ができるケースがあります。特に最近は、テレワークにより複数のデバイスを使う機会が増えていてソフトウエアのライセンス料も膨らみがちなので、ソフトウエアを見直すチャンスです。

無償ソフトウエアを導入する際に検討したいポイントを紹介します。

1 ソフトウエアは無償でも、見えないコストが発生する

中小企業の場合、無償ソフトウエアに精通する人材がおらず、運用体制も確立されていないことがあります。ソフトウエアが無償でも、それを使ったオペレーションの構築にはパワーが必要です。そのため、無償ソフトウエアを使うなら、ITサポートを行う企業に相談したり、ユーザー会などに参加したりして情報を集めることが不可欠です。

以降で無償ソフトウエアを使った場合のコスト削減効果などを紹介していきますが、その前に大切なことは、

- 運用体制を整備し、オペレーションにしっかりと落とし込まないと、後々、有償ソフトウエアを使うよりもコストが掛かってしまう

ということです。経営者はこの点を十分に認識する必要があります。

2 どれだけコストを削減できるのか?

無償というだけに、気になるのはコスト削減効果でしょう。例えば、マイクロソフトのオフィスソフトウエア「Microsoft 365 Business Standard」の1人当たりの月額料金は1360円で、従業員が50人なら年間81万6000円となります。

これを、グーグルの文書作成サービス「Googleドキュメント」や表計算サービス「Googleスプレッドシート」などの無償ソフトウエアに切り替えれば、ほぼコストを削減できます。実際に一部の自治体や企業が無償のオフィスソフトウエアを導入してコストを削減した事例もあります。簡易な文書作成や表計算しかしないなら、無償ソフトウエアで十分なケースがあります。

3 無償ソフトウエアの種類

1)フリーソフト/フリーウエア

一般的に、購入や利用における費用が掛からないソフトウエアを指します。例えば、キングソフトのウイルス対策ソフトウエア「KINGSOFT Internet Security」、アドビシステムズのPDF閲覧ソフトウエア「Acrobat Reader DC」などがあります。また、ガイアックスのグループウエア「iQube」のように、無償で利用できる代わりに人数を制限するものも多数あります。

その他、無償で利用できる期間や機能、容量を制限するもの、無償の代わりに広告が表示されるものもあります。前述の「Googleドキュメント」や「Googleスプレッドシート」の場合、さらに便利な機能を使いたければ「G Suite」という有償プランを用意しています。

2)オープンソースソフトウエア(OSS)

ソフトウエアをプログラムした記述(ソースコード)を公開するソフトウエアを指します。例えば、Mozilla Foundationのウェブブラウザー「Firefox」、日立製作所のBI(Business Intelligence)ソフトウエア「Pentaho」、グーグルのモバイル用OS「Android」、WordPress FoundationのCMSソフトウエア「WordPress」などがあります。

利用者はソースコードを書き換え、ソフトウエアに必要な機能を追加することができます。独自に機能を強化し、サポートを付与して有償ソフトウエアとして販売するといったことも可能です。

ライセンス料が掛からないものが多いことから「OSS=無償」と思われがちですが、必ずしも費用が全く掛からないわけではありません。導入や保守、新機能などの開発は外部に委託するケースが多く、これらに掛かる費用を考慮する必要があります。

多くのOSSが、世界中の開発者が集まるコミュニティーなどによって開発されています。バグの修正もコミュニティーが主導で対応するため、コミュニティーの円熟度がソフトウエアの品質向上や機能強化に大きく影響します。

4 目利きのポイント

1)互換性があるか

無償ソフトウエアに切り替える場合、これまで使っていたソフトウエアと同様にファイルを閲覧、作成できるかといった互換性を確認します。例えばマイクロソフトのオフィスソフトウエアを無償のオフィスソフトウエアに変えると、ファイルを閲覧できるものの文書や表のレイアウトが一部崩れたり、操作方法が違ったりするなど、使いにくいものもあるので注意が必要です。

2)無償のまま使い続けるか

無償ソフトウエアの中には、利用者数が増えたり機能を追加したりすると有償になるものが少なくありません。事業の拡大によってソフトウエアの利用者数が増えたり、どうしても必要な機能が有償版にしかなかったりする場合、有償ソフトウエアに切り替えることも検討すべきです。コスト削減を図る一方で、業務の効率性が損なわれないよう注意しましょう。

3)稼働環境を満たしているか

無償ソフトウエアが安定稼働するPCやサーバーのスペックを確認します。プロセッサやメモリーの推奨環境、ディスクの空き容量などを確認し、自社で使用するPCなどで問題なく稼働するかをチェックします。メニューが英語の海外製ソフトウエアの場合、日本語化ツールの有無も確認しておくのが望ましいでしょう。

4)他システムと連携できるか

自社で使用中の既存ソフトウエアとの連携を想定する場合、問題なく連携するかを事前に検証します。例えば、収集した数値情報を抽出、変換、格納するETLツールを介して分析ソフトウエアに移行できるか、無償ソフトウエアが備えるアダプターを介してデータ移行できるかなどを確認します。連携できない場合、別途ツールが必要かどうかも含めて代替案を検討します。

5)導入している企業はあるか

導入を検討している無償ソフトウエアの導入状況(企業、業種、規模など)を調査します。導入企業名が分かるなら、導入中や運用後の課題をヒアリングするとよいでしょう。特にOSSの場合、導入事例が公式ウェブサイトやニュース系ウェブサイトで数多く紹介されているので、参考にしましょう。IT担当者が上司などに無償ソフトウエアの導入を提言するときの資料にもなるので、他企業の動向も把握しておくべきです。

以上(2020年9月)

pj40030

画像:pexels

この勘定科目が危ない?勘定科目ごとの税務調査対策

書いてあること

- 主な読者:税務調査のポイントを勘定科目ごとに知りたい経営者・経理担当者

- 課題:どういった視点で調査するのかを知りたい

- 解決策:勘定科目ごとの指摘の特徴を知る。とはいえ、日ごろから、しっかり運営することが最も重要

税務調査とは、申告内容に間違いがないかを確認する手続きです。日ごろから会計・税務を正しく認識した上で処理を継続していれば過度に心配する必要はありませんが、それでも経営者が気になるのは、「どの費用が危ないの?」といったところでしょう。本稿では、税務調査の際に指摘を受けやすい点を勘定科目ごとに整理します。

なお、新型コロナウィルスの影響により、今後の税務調査の方法が変わる可能性があります。2020年4月に緊急事態宣言が発出された際は、一時的な措置ではあるものの、会社の同意のもと、調査官と会社が双方にアクセスできるサーバーに必要書類を保存するといった形で資料の提示や質問のやり取りをする方法が取られた事例もありました。この辺りの動向についても注視しておきましょう。

1 勘定科目別 税務調査のポイント

1)売上・仕入・棚卸資産の主なポイント

1.期ずれ

物品の引渡しや役務の提供が完了しているものは、原則、その完了した時点で「売上」 として計上する必要があります。これに従わず、請求書が発行された日や売上代金が入金された日で売上計上している場合、税務調査で指摘される恐れがあります。税務職員は、売上計上のタイミングのずれを納品書や在庫表等で確認し、経理処理の誤りを指摘してきます。

また、原則として「仕入」は売上に対応して計上する必要があり、まだ計上されていない売上に対する「仕入」は、決算時には「棚卸資産」として経理処理しなければなりません。

2.売上の除外・仕入の架空計上

税負担は決して軽いものではありません。そういった中で税負担を回避しようと「売上」を意図的に除外、または架空の「仕入」を計上することをもくろむ経営者がまれにいます。税務職員は、反面調査や入金記録等さまざまな観点から調査を行い、巧みに売上除外や架空経費を検出することにたけています。税務調査でこれらが検出された場合、悪質であるとして、本来納める税金から当初納めた税金の差額(不足額)に加えて、重加算税が課されます。

2)人件費の主なポイント

1.役員給与

役員給与は、税務上のルールが厳格に定められています。役員への給与は「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」のいずれかに該当しないと、税務上の費用(以下「損金」)として認められません。例えば「定期同額給与」は、原則として会計期間開始の日から3カ月を経過する日までに1回だけ改定することが認められています。この時期以外で役員に対して特別手当の支給や、報酬を改定した場合には、原則としてその改定した額等は、損金の額に算入されません。

2.その他の人件費

経営者の親族等に給料を払うケースはよくあることですが、実際に業務に携わっていない人に支給した給料や、業務に見合っていない高額な給与は損金の額に算入されません。税務調査時には、タイムカードの提示や業務内容の聴取等が行われます。

また、給与は経営者の親族等に限らず雇用している従業員等全てにおいて、一定額を超えて支払う場合、「源泉所得税」を徴収する必要があり、定期的に税務署に納めなければなりません。いくら徴収するかは、給与が支給される者の状況および支払額により決定されます。日雇い等、単発で支払う給与についても源泉所得税を徴収する必要があります。徴収していない場合、税務調査時において源泉徴収義務違反として指摘されます。

3)販売費及び一般管理費の主なポイント

1.交際費

交際費は損金として扱うことに対して、一定の制限が設けられています。会計上は交際費として経理処理していなくても、支出の内容が、接待・供応・慰安・金品贈与等に該当すると認められる場合には、税務上の交際費として取り扱われます。

また、交際費のうち、「社外の者との飲食その他これに類する行為のために要する費用」に該当する場合は、帳簿書類で次の事項を記録しておく必要があります。

- その飲食があった年月日

- その飲食に参加した取引先・得意先の氏名や名称と接待側との関係

- その飲食の支払金額と支払先の名称および所在地

- その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

2.修繕費

保有する固定資産等を修理して多額の出費があった場合、費用ではなく、資産として計上しなければならないケースがあり、これを資本的支出といいます。具体的には、固定資産の価値を高め、または、耐久性が増すことになると認められる部分がある場合は、資本的支出として資産計上しなければなりません。資本的支出に該当する場合、減価償却資産として、適正な耐用年数に従って毎期償却します。

3.退職金

退職金を支給した場合には、退職金を受給した従業員から「退職所得の受給に関する申告書」を受領しておく必要があります。これを受領することにより、退職金に対する源泉徴収税額の優遇措置が適用されます。もし、受領していない場合は、一律20.42%(復興特別所得税含む)の税率による源泉徴収を行う必要があります。なお、受領した申告書は税務署への提出は不要で、会社で保管します。

4.役員の個人的支出

会社の事業に関係のない個人的な支出は、損金として認められません。また、役員の支出した経費が、税務調査により個人的な支出であると指摘された場合、その支出が損金として認められないだけでなく、その役員に対する給与(賞与)であると指摘される恐れもあります。この場合、会社において源泉所得税の徴収漏れを指摘される他、その役員の所得税・住民税について追徴課税が行われることになります。

4)固定資産の取得、売却に関連する主なポイント

固定資産を取得した場合、その取得代金の他、取付工事費用や運搬費等の付随費用も、資産の取得価額(資産に計上する価額)に含まれる点に留意しましょう。また、耐用年数が適正に定められているか、減価償却が事業の用に供した日から正しく実施されているかという点も、税務調査の対象とされます。

固定資産を売却する場合、売却価格は時価とする必要があります。第三者へ売却する場合には、明らかな寄附・受贈の意思がない限り、通常、取引当事者間で交渉して決定される価格が時価として認められます。一方、グループ法人や親族等の同族関係者間で行われる売買については、取引価格を決定する過程において恣意性が働きやすいことから、その売買価格の妥当性が税務調査の対象とされます。

5)ソフトウエア、研究開発に関連する主なポイント

支出した金額が税務上の研究開発費(試験研究費)に該当する場合は、その支出金額は支出した時点で損金として取扱われます。

ソフトウエアの制作に要した支出であっても、税務上の研究開発費に該当する場合は、支出した時点で損金として取扱われます。それ以外のソフトウエアの制作に要した支出は固定資産に該当し、自社で制作した場合は、原材料費だけでなく労務費や間接経費も取得原価を構成します。

実務上、税務調査で無用な疑義を持たれないよう、開発しているソフトウエアごとにプロジェクトコードを付し、プロジェクトごとに開発フェーズ(研究→開発→製造)を分け、支出したコストをプロジェクト別および開発フェーズ別に配分し、適正な原価計算が行われる管理体制を構築しておくことが重要と考えられます。

2 税務調査時の最近の傾向や、経営者の心構え

近年は問題点の所在をつかむためにヒアリングする時間が増えていると感じます。これは、2013年1月の国税通則法の改正により、税務職員は納税者から提出された資料を、必要に応じて預かることができるようになったことが影響していると考えられます(それまでの現場での調査は資料閲覧が中心だった)。加えて、税務署側も納税者側への説明責任が強化されたことから、反面調査の割合も増え、その分、調査終了までの期間が長くなってきているとも感じます。

また、国税通則法を理解しないまま、税務調査の対応をしている税務職員や税理士がいることも確かです。ルールにのっとっていない税務調査には、経営者として対応する必要はありません。財務・経理の担当者は、税務職員から誤解を受けることのないようにポイントを押さえた会計・税務処理を心掛け、健全な税務調査対応を意識する必要があると考えられます。

何よりも大切なのは、指摘される事項がないように心掛け、また、それをチェックする体制を構築しておくことです。

なお、税務調査の全体の流れや税務調査後の手続き、税理士に聞いた税務調査の舞台裏については、以下のコンテンツをご参照ください。

▶ 30080 「税務調査」がよく分かる 手続きの流れを徹底解説

▶ 30092 税務調査で指摘されたら? 税務調査後の手続き

▶ 30034 ウソかホントか? 税務調査の舞台裏

▶ 30051 続・ウソかホントか? 税務調査の舞台裏

以上(2020年9月)

(監修 税理士法人AKJパートナーズ 税理士 森浩之)

pj30091

画像:igorstevanovic-shutterstock

目標管理で最も大切な「目標」の設定方法

書いてあること

- 主な読者:アフターコロナに勝ち残るために社員の底上げをしたい経営者

- 課題:目標管理制度が機能不全を起こしている上に、社員も学習しない

- 解決策:上司と部下の相性を踏まえる。学習して目標を達成した社員は厚遇する

多くの会社が導入している目標管理が、機能不全を起こしています。皆がオフィスで働くのが当たり前だったこれまでは、上司のサポートを受けながら目標を達成する部下が多かったのですが、リモートワークなど働き方が劇的に変わる中で、指導の仕方が変化してきました。

また、そもそも目標管理が形骸化しているという問題もあります。目標を達成しなくても、給料や賞与がそれほど減るわけではないため、自分の目標さえ覚えていない社員がいる状況ですが、こうした社員は今後、戦力にならなくなるでしょう。

経営者は管理職としっかり話し合い、今後の目標管理を見直す必要があります。目標管理が機能するか否かによって、会社の業績は影響を受けるでしょう。

1 上司と部下が格好をつけずに「自分のタイプ」を宣言する

リモートワークなどが進む中で、「これまでのような密接な指導が難しくなった」という話をよく聞きますが、少し誤解があります。確かに対面する機会は減りましたが、オンラインでも部下を指導することはできます。実際、さまざまなツールを駆使して、むしろこれまで以上に密接にコミュニケーションを取っているケースがあります。

またもう1つ大事なことは、リモートワークなど働き方が変わる中で、次のような論調が高まっていることです。

- 上司は、もっと自由に部下の可能性を引き伸ばさなければならない

- 部下は、もっと自発的に自分と会社の可能性を広げなければならない

こうなると、例えば、本当は細かく部下を管理したい上司が、「マイクロマネジメントをする自分は格好良くない」と無理をしてしまいます。同様に部下も、本当は細かく指示をしてもらいたいのに、「指示がなければ動けない自分は格好良くない」と無理をしてしまいます。

上司と部下が無理をすることでコミュニケーションが難しくなっている面があるのは確かなので、上司も部下も世間のはやりに流されることなく、自分のタイプを再認識し、明らかにしましょう。

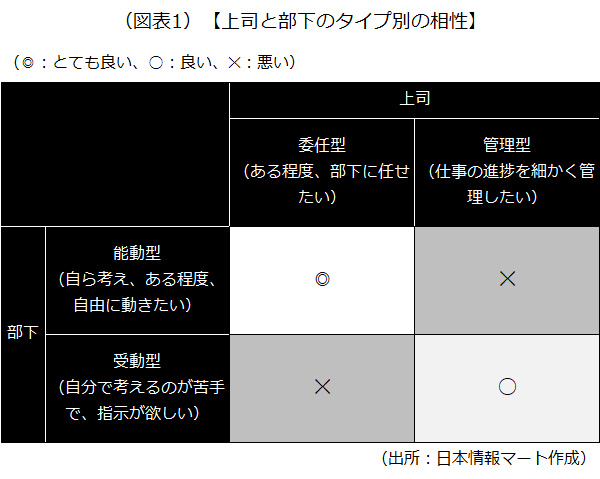

その上で、上司と部下のタイプ別の相性をまとめると次のようになります。

経営者は、少なくとも「?」がつく組み合わせを、チーム編成の変更によって変える必要があります。例えば、委任型の上司が受動型の部下を指導すると、上司は「任せた!」と部下に権限を与えますが、部下は1人では何も動くことができません。同様に、管理型の上司が能動型の部下を指導すると、上司は「あれはどうなった?」と細かく連絡を取りますが、部下にとっては口うるさい限りでしょう。

オフィスにいれば、対面のコミュニケーションによってこうした問題はある程度解決されますが、リモートだとそれが難しくなります。そのため、上司と部下が本来のタイプを宣言した上で、チームを変える必要があります。

ただし、上司も部下も、格好をつけたがって、なかなか自分のタイプを正直に宣言しないかもしれません。経営者が1on1などで、「あなたはどのタイプか」をしっかりと聞くことも必要です。

もう1つ、読者にお伝えしたい重要な問題があります。それは、そもそも管理職としての資質がない社員の処遇です。管理職にもまた、それをフォローする上級の管理職がいます。例えば、部下に業務をうまく割り振れない管理職を見かねて、上級の管理職が業務の割り振りについて積極的に指示を出すといった具合です。

こうした人材は、上級の管理職のサポートを受けながら仕事をしているだけなのに、さも「自分は管理職としての責務を果たしている」かのような振る舞いをしていることが多くあります。しかし、そうした管理職を放置しておくと、プロジェクトは滞り、人材も育ちません。場合によっては、降格などの厳しい処遇も検討しなければならないでしょう。

2 スペシャリストもゼネラリストも必要

目標管理は、自社における既存の職務の習熟に主眼が置かれます。その結果、自社だけで通用する常識を習得することにあります。それを「たすき掛け、マルチタスク」の名の下に複数担当することになると、ゼネラリストが育ちます。今のところ、ゼネラリストの存在は貴重なのですが、今後のキャリアについては検討の余地があり、目標管理と密接に関係してきます。

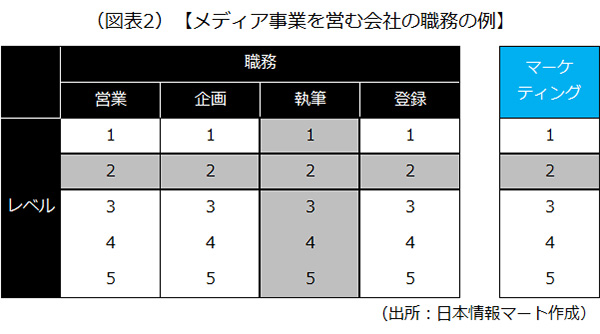

図表2は、メディア事業を営む会社の職務の例ですが、ウェブ制作などいわゆるエンジニア領域を除いたものです。縦軸のレベルは、数字が大きいほど専門性が高まることを意味します。

ありがちな目標管理では、「営業から登録(コンテンツの登録)まで、ある程度対応できる人材」を育てようとします。各職務のレベルがせいぜい2~3といったところですが、一応、一貫して対応できる、いわゆるゼネラリストです。そして、足りない部分(レベル4~5)はエース級の人材がカバーします。この体制は潰しが利きますが、これは「対面のコミュニケーションによって各人の忙しさを細かく管理し、人材を上手に融通できる場合」というのが前提です。つまり、全体のプロジェクトマネジャーがいて、うまくやりくりしているイメージです。

しかし、今、状況は変わってきています。まず、「ジョブ型」と呼ばれるように特定の職務についてレベル5までこなせる人材が必要となります。執筆でいえば、内容が薄く、専門性もなく、編集長から真っ赤に修正されるような原稿しか書けない人材は、今後戦力になりにくくなるでしょう。

また、図表2では、マーケティングという職務を加えています。これは1つの例ですが、これまであまり意識していなかった領域にも踏み込んでいかなければ、会社は勝ち残れません。例えば、これまで触ったこともない「マーケティングオートメーション」に習熟したり、さまざまな指標を分析し、施策を立案したりすることが求められるのです。

3 学習に基づく目標の設定

目標を設定する際は、実務レベルについて説明できるように落とし込むのが前提です。会社の中期経営計画などからドリルダウンしているものの、曖昧な目標だと、冒頭で紹介したように目標管理が形骸化してしまうからです。

- 良い例:ツールに習熟し、○○メディアでコンバージョンを○件獲得する

- 悪い例:デジタルマーケティングに対応できるように学習する

これを踏まえた上で、目標の設定には2つの方向性があります。1つはスペシャリストとして職務の専門性を高め、いわゆる「T型人材」を目指すことです。もう1つは、図表2で示したマーケティングのように、新しい職務領域を開拓することです。

そして、このいずれにも共通しているのは、「学習」です。1つの分野を掘り下げるにしても、新しい分野を開拓するにしても、実際に一定の時間を費やして学習しなければ達成できないものです。この目標管理を1回行ってみると、本当に学習する社員と口だけの社員が明確になってきます。

なお、一概には言えませんが、学習する社員の目標管理は、図表1の分類でいえば、次のような組み合わせで行うのがよいでしょう。

- 自ら学習できる社員:委任型の上司と能動型の部下

- 学習したいが自分で進めるのが難しい社員:管理型の上司と受動型の部下

問題は、学習しない社員です。専門分野がない場合、こうした社員は他の社員のサポートに回ってもらうしかありません。これが中途半端なゼネラリストの今後の役割となっていくでしょう。しかし、こうした社員が行う職務は業務効率化の中で廃止されたり、外部委託されたりする可能性があります。特に中高年社員の場合、自らの価値観をなかなか変えられないこともあるようなので、経営者はじっくりと話し合い、学習する癖をつけてもらう必要があります。

4 できたか、できなかったかが基準となる

目標を設定したら、それを達成できたか、できなかったかという基準で評価し、しっかりと報酬などに反映する必要があります。「達成できていないが、頑張っている」のは大切ですが、あくまでも評価の基準は、

- できたか、できなかったか

であり、できた社員には、評価が分かりやすく伝わる処遇をするのが理想です。

以上(2020年9月)

pj00327

画像:NicoElNino-shutterstock

クラウドファンディングや給付金 受け取ったお金の税務上の取り扱い

書いてあること

- 主な読者:資金調達を実施した、または検討している中小企業等の経営者・税務担当者

- 課題:資金調達方法ごとに、税務上の取り扱いが異なる

- 解決策:基本的に返済義務がない場合には課税が発生し、返済義務がある場合には課税が発生しない

新型コロナウイルス感染症の拡大で経営の先行きが不透明ななか、中小企業および個人事業主(以下「中小企業等」)にとって資金調達が経営上の喫緊の課題となっています。近年、資金調達の方法は多様化していますが、税務上の取り扱いが気になるところです。クラウドファンディング、補助金・助成金、寄附金に注目し、それぞれの概要をおさらいした後、税務上の留意点を解説します。

1 クラウドファンディングの場合

1)クラウドファンディングの概要

クラウドファンディングとは、インターネット上で不特定多数の支援者から資金調達をする仕組みです。クラウドファンディングの類型はさまざまですが、例えば次の4つに区分することができます。

- 購入型:起案者(中小企業等。以下、同様)は支援者へのリターンとして商品やサービスを提供。資金調達やPR、テストマーケティングのために実施される

- 寄附型:起案者のプロジェクトを、支援者が寄附などの形で支援。基本的にリターンはなく、社会的意義のあるプロジェクトなどを直接、支援したい人を募る

- 融資型:支援者から小口資金を集めて大口化し、中小企業等に融資。支援者へのリターンは元利金です。中小企業等は「デット」として資金調達

- 投資型:中小企業等が未公開株を提供し、支援者から資金を募る。支援者へのリターンは配当や株主優待。中小企業等は「エクイティ」として資金調達

2)クラウドファンディングにより受け取った資金の税務上の取り扱い

1.購入型

購入型は、実質的に商品やサービスの予約販売であり、受け取った資金は商品・サービス提供に対する対価となります。そのため、法人税等の計算上、収益として計上(課税の対象となる)されます。

消費税に関しては、商品・サービス提供に対する対価は資産の譲渡等(消費税の課税対象となる取引。一定のものを除く)に該当するため、課税されます。

2.寄附型

寄附型で受け取った資金は、返済義務がないため、寄附金収入として法人税等の計算上、収益として計上されます。消費税に関しては、寄附金は資産の譲渡等に該当しないため、消費税は課税されません。詳細は後述の「3 寄附金の場合」と同じ取り扱いです。

3.融資型

融資型で受け取った資金は、支援者に対して返済義務があるため、債務(借入金として負債に計上)となります。そのため、法人税等および消費税共に課税関係は生じません。

4.投資型

投資型で受け取った資金は、株の発行により受け入れるお金であるため、資本金等(純資産に計上)となります。そのため、法人税等および消費税共に課税関係は生じません。

2 補助金・助成金の場合

1)補助金・助成金の概要

補助金・助成金は一定の要件を満たす場合に、国や地方自治体から支給されます。

補助金は、経済産業省が管轄しているものが多く、基本的に返済不要です。予算が決まっているため、支給を受けられる事業者や金額に上限があります。具体的には、設備投資などに対して支給されるものづくり補助金、持続化補助金などがあります。

助成金(給付金、奨励金も含む)は、厚生労働省が管轄しているものが多く、基本的に返済不要です。具体的には、雇用の維持、休業手当の補填などに対して支給される雇用調整助成金や、新型コロナウイルスの影響により売上が減少した事業者に支給される持続化給付金、家賃支援給付金があります。

2)補助金・助成金により受け取った資金の税務上の取り扱い

補助金・助成金は、基本的に給付が確定した時点で収益となり、法人税等の課税の対象となります。ただし、定額給付金など内容によっては非課税となるものもあります。

また、雇用調整助成金については、その収益の計上時期は、給付が確定した時点ではなく、給付の要因となった休業などの事実があった時点となります。仮に、雇用調整助成金の申請をした後、給付を受ける前に決算日を迎え申告を行う場合には、給付金額は確定していませんが、見積金額により収益を計上する必要があるため注意してください。

消費税に関しては、補助金・助成金の給付は資産の譲渡等に該当しないため、課税されません。

3 寄附金の場合

1)寄附金の概要

他者から中小企業等がお金またはその他の資産を無償で譲り受けるものをいいます。具体的には、災害などで被害を受けた際に、取引先から受ける寄附金収入などがあります。

2)寄附金により受け取った資金の税務上の取り扱い

寄附金により受け取った資金は、返済義務のないお金であるため、寄附金収入として法人税等の計算上、収益として計上されます。消費税に関しては、寄附金は資産の譲渡等に該当しないため、課税されません。

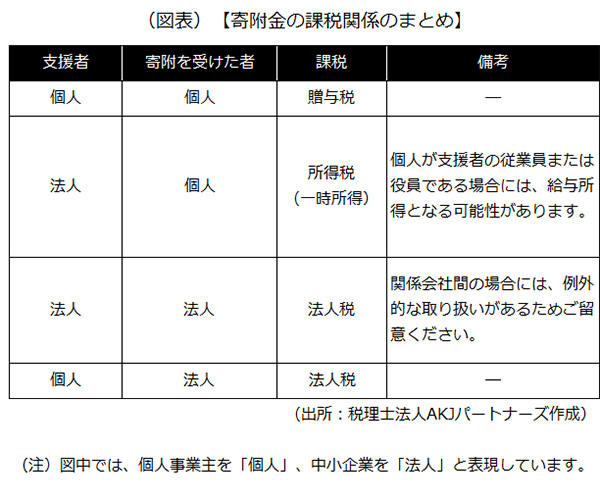

なお、相手先である支援者と寄附を受けた中小企業等の組み合わせにより、次の通り課税の内容が異なるため注意しましょう。

以上(2020年9月)

(監修 税理士法人AKJパートナーズ 税理士 富永慎也)

pj30094

画像:Tierney-Adobe Stock

【規程・文例集】「災害補償規程」のひな型

書いてあること

- 主な読者:法改正に対応した会社規程のひな型が欲しい経営者、人事労務担当者

- 課題:どの情報が正しいか分からない。シンプルで分かりやすい情報が欲しい

- 解決策:弁護士や社会保険労務士など、専門家が監修したひな型を利用する

1 災害補償規程とは

企業は、従業員がその生命、身体などの安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするという「安全配慮義務」を負っています(労働契約法第5条)。具体的な取り組みはさまざまですが、基本的には労働安全衛生法に基づく職場の巡視、安全衛生教育や健康診断の実施、安全衛生管理体制の構築などがあります。

しかし、こうした取り組みを徹底しても労働災害を完全に防ぐことはできないため、労働災害への備えとして、企業は被災した従業員やその遺族のために、労働基準法(以下「労基法」)に基づく災害補償と、労働者災害補償保険法(以下「労災法」)に基づく保険給付(政府管掌)に必要な手続きを行う義務を負っています。

労災法の保険給付を労働災害の「法定内補償」と呼びますが、製造業や建設業など労働災害が発生しやすい業種では、「法定内補償」に上乗せする形で、民間の損害保険会社の保険商品などを活用していることがあります。民間の損害保険会社の保険商品を、労働災害の「付加給付」や「法定外補償」などと呼びます。

以上で紹介した付加給付や法定外補償については、就業規則の相対的必要記載事項(定めるか否かは自由だが、定めをする場合には必ず就業規則に記載しなければならない事項)です。

2 災害補償規程のひな型

以降で紹介するひな型は一般的な事項をまとめたものであり、個々の企業によって定めるべき内容が異なってきます。実際にこうした規程を作成する際は、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

【災害補償規程のひな型】

第1条(目的)

本規程は、就業規則第○条に基づき、従業員の業務上の災害(以下「業務災害」)および通勤による災害(以下「通勤災害」)による負傷、疾病、障害または死亡に対する補償(以下「災害補償」)について定めるものである。

第2条(労働者災害補償保険法に基づく災害補償)

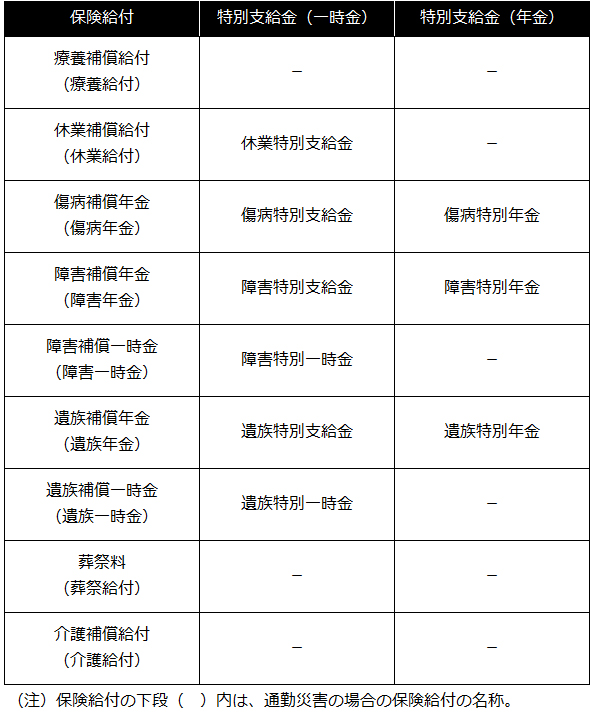

1)従業員が業務災害または通勤災害により負傷、疾病、障害または死亡した場合、労働者災害補償保険法(以下「労災法」)に基づく次の補償(以下「法定内補償」)が行われる。

2)第2条第1項の法定内補償が行われた場合、会社は労働基準法(以下「労基法」)に基づく災害補償の責を免れる。ただし、休業補償給付が支給されるまでの3日間(休業開始日から3日間)についてはこの限りではない。

第3条(付加給付)

会社は、従業員が業務災害または通勤災害により負傷、疾病、障害または死亡した場合であって、法定内補償を受ける場合には、法定内補償の他、次の付加給付を独自に行うものとする。なお、第三者行為災害の場合は支給しない。

1.休業補償の付加給付。

2.障害補償の付加給付。

3.遺族補償の付加給付。

第4条(休業補償の付加給付)

会社は、従業員が業務災害により、療養のために休業したことで給与を受けられない場合、休業開始日から3日間については、労基法に基づく休業補償の他、次の通り付加給付を行う。

休業開始日から3日間:休業1日につき平均賃金の○○%

第5条(障害補償の付加給付)

会社は、従業員が業務災害または通勤災害により負傷し、または疾病にかかった場合において、治癒した後に身体に障害を残した場合、その障害の程度に応じて、平均賃金に別途定める「障害補償の付加給付支給日数表」(省略)の日数を乗じて算出した一時金を付加給付として支給する。

第6条(遺族補償の付加給付)

会社は、従業員が業務災害または通勤災害により死亡した場合、従業員の遺族の人数などに応じて、平均賃金に別途定める「遺族補償の付加給付支給日数表」(省略)の日数を乗じて算出した一時金を付加給付として支給する。なお、遺族の範囲と順位は労災法第16条の2によるものとする。

第7条(補償制限)

次の場合、会社は第3条に定める付加給付の全部または一部を行わないことがある。

1.従業員が故意の犯罪行為もしくは重大な過失により、負傷、疾病、傷害もしくは死亡またはその直接の原因となった事故を生じさせた場合。

2.傷病を受けた従業員が正当な理由なく療養に関する指示に従わず、負傷、疾病または障害を増進させもしくは回復を妨げた場合。

3.業務災害または通勤災害が、法令違反や就業規則などの社内規程・規則違反による場合。

第8条(民事上の損害賠償の免責)

会社は、第3条に定める付加給付を行った場合は、同一事由についてはその価額の限度において民事上の損害賠償の責を免れるものとする。

第9条(罰則)

従業員が故意または重大な過失により、本規程に違反した場合、就業規則に照らして処分を決定する。

第10条(改廃)

本規程の改廃は、取締役会において行うものとする。

附則

本規程は、○年○月○日より実施する。

以上(2020年9月)

(監修 税理士法人AKJパートナーズ)

pj00256

画像:ESB Professional-shutterstock

【規程・文例集】「営業秘密管理規程」のひな型

書いてあること

- 主な読者:最新法令に対応し、運営上で無理のない会社規程のひな型が欲しい経営者、実務担当者

- 課題:法令改正へのキャッチアップが難しい。また、内規として運用してきたが法的に適切か判断が難しい

- 解決策:弁護士や社会保険労務士、公認会計士などの専門家が監修したひな型を利用する

1 営業秘密とは

企業では、「発明」「顧客名簿」などのビジネス上有用な技術や情報を保有しています。これらの技術や情報の流出、他者の不正利用を防ぐための対策としては、特許を出願するなどの方法があります。しかし、特許として登録をすると、出願した発明内容などが一般に公開されてしまい、保護期間が満了すると、競合他社がその発明を利用した商品を販売することもできます。

そこで、発明の内容を知られたくないものや長期にわたって保護したいもの、特許などを取得することができない営業情報などについては、営業秘密として管理するのが得策です。

事業者間の公正な競争などについて定めた不正競争防止法によると、営業秘密とは、「秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報であって、公然と知られていないもの」を指します(第2条第6項)。

営業秘密の3要件は次の通りです。

1.秘密として管理されていること(秘密管理性)

その情報に合法的かつ現実に接触することができる従業員等から見て、その情報が会社にとって秘密としたい情報であることが分かる程度に、アクセス制限やマル秘表示といった秘密管理措置がなされていること。

2.有用な技術上又は営業上の情報であること(有用性)

脱税情報や有害物質の垂れ流し情報などの公序良俗に反する内容の情報を、法律上の保護の範囲から除外することに主眼を置いた要件であり、それ以外の情報であれば有用性が認められることが多い。現実に利用されていなくてもよく、失敗した実験データというようなネガティブ・インフォメーションにも有用性が認められ得る。

3.公然と知られていないこと(非公知性)

合理的な努力の範囲内で入手可能な刊行物には記載されていないなど、保有者の管理下以外では一般に入手できないこと。

公知情報の組合せであっても、その組合せの容易性やコストに鑑み非公知性が認められ得る。

(経済産業省「不正競争防止法の概要(テキスト2019)」)

2 営業秘密の管理で注意すべきこと

近年では、企業同士のさまざまな形での連携が活発になっています。場合によっては、営業秘密に該当する重要な情報を連携先と共有したいこともあるでしょう。しかし、連携先と共有することで、前述した営業秘密の3要件を満たしていないことになる可能性があるため、注意が必要です。

なお、2019年7月から施行された改正不正競争防止法では、データ保護に関して新たに「限定提供データに係る不正競争行為」という概念が導入されました。

限定提供データとは、「業として特定の者に提供する情報(=限定的な外部提供)として電磁的方法により相当量蓄積され(=技術的管理性)、管理されている技術上又は営業上の情報(=有用性)であって、秘密として管理されているものを除くもの」(第2条第7項)のことです。当該データについて不正に取得、使用、開示等された場合においては、民事的救済措置を講じることができると規定されました。

従来は営業秘密として管理されていなければ、不正競争防止法による保護を受けられませんでしたが、限定提供データに係る不正競争行為が規定されたことにより、例えば、携帯電話会社が携帯電話の位置情報データを収集した人流データをイベント会社に提供する場合など、技術的管理性が認められれば、提供データは「限定提供データ」に該当し、不正競争防止法上の保護を受けることができるようになりました。

営業秘密ほどの強い保護は受けられませんが、重要な情報を他社と共有したいなどの場合、限定提供データとしての保護を念頭に管理することを検討してもよいでしょう。

3 営業秘密管理規程のひな型

以降で紹介するひな型は一般的な事項をまとめたものであり、個々の企業によって定めるべき内容が異なってきます(限定提供データについて営業秘密管理規程に盛り込むこともあります)。実際にこうした規程を作成する際は、必要に応じて専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。

なお、営業秘密管理規程を独立して策定せずに就業規則に盛り込む場合もあります。その場合でも、規定する内容は以下を参考にしていただくことで問題ありません。

【営業秘密管理規程のひな型】

第1条(目的)

本規程は、営業秘密の管理に関して必要な事項を定め、営業秘密の適正な管理および活用を図ることを目的とする。

第2条(適用範囲)

本規程は、役員および従業員(嘱託や契約社員、パートおよびアルバイト等一切の従業員を含む。以下「従業員等」)に適用されるものとする。

第3条(用語の定義)

本規程における各用語の定義は、次に定めるところによる。

1.営業秘密

秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないもののうち、第6条第1項により指定されたものをいう。

2.営業秘密資料

営業秘密を記載・記録した文書、図画、写真、図書、磁気テープ、CD-ROM、DVD、ハードディスクドライブ等、サンプルおよび開発中の製品、これに係る機械・装置・設備、その他これらに関する一切の資料並びにその複写物および複製物をいう。

3.営業秘密等

営業秘密および営業秘密資料を総称したものをいう。

第4条(営業秘密等管理責任者)

1)会社の営業秘密等を管理するため、営業秘密等の統括責任者(以下「統括責任者」)および管理責任者(以下「管理責任者」)を置く。

2)統括責任者は、役員の中から取締役会の指名により決定する。

3)管理責任者は、各部門長および各部門内の業務分掌単位の長とし、所管する部門および業務分掌単位における秘密情報の管理の任に当たる。

第5条(営業秘密資料の管理)

1)従業員等は、管理責任者の指示に従って、営業秘密資料を金庫または施錠可能な設備に保管するなどの適切な方法で管理するものとする。

2)従業員等は、管理責任者に事前の承認を得たときを除いては、営業秘密資料の複写および複製は行ってはならない。

3)従業員等は、管理責任者に事前の承認を得たときを除いては、営業秘密資料を持ち出してはならない。

第6条(指定)

1)管理責任者は、会社が保有する情報について、営業秘密として指定するとともに第7条に定める営業秘密等の等級を指定し、秘密保持期間およびアクセスすることができる従業員等(以下「アクセス権者」)の範囲を特定するものとする。なお、アクセス権者は従業員等のうち、特段の事情のない限り、パートおよびアルバイトを除いた者とする。

2)管理責任者は、営業秘密資料について、第7条に定める営業秘密等の等級を記載する、パスワードを設定するなどの適切な方法で、営業秘密等である旨を明示する。

3)管理責任者は、統括責任者の指示の下、営業秘密について、日時の経過等により秘密性が低くなり、または秘密性がなくなった場合においては、その都度、第7条に定める営業秘密等の等級の変更または指定の解除を行うものとする。

第7条(営業秘密等の等級)

営業秘密として管理するため、次の通り営業秘密等の等級を設ける。

1.極秘

これを他に漏らすことにより会社が極めて重大な損失もしくは不利益を受ける、またはその恐れがある営業秘密等であり、原則として指定された者以外には開示してはならないもの。

2.秘

極秘ではないが、これを他に漏らすことにより会社が重大な損失もしくは不利益を受ける、またはその恐れがある営業秘密等であり、原則として業務上の取り扱い部門の者以外には開示してはならないもの。

3.社外秘

極秘、秘以外の営業秘密等であり、原則として社内の者以外には開示してはならないもの。

第8条(申告)

1)従業員等は、業務遂行の過程で営業秘密等を取得した場合には、遅滞なくその内容を管理責任者に申告しなければならない。

2)従業員等は、業務遂行の過程で営業秘密等となると考えられる情報または資料を創出した場合には、遅滞なく管理責任者に申告するものとする。

3)管理責任者は、従業員等から前2項の申告があった場合には、その申告された内容が営業秘密等に該当するかを検討し、統括責任者の指示の下、本規程に定義する営業秘密等に該当する場合には、遅滞なくこれを営業秘密等として指定するものとする。

第9条(秘密保持義務)

1)従業員等は、管理責任者の許可なく、アクセス権者以外の者に営業秘密等を開示してはならない。

2)従業員等は、管理責任者の許可なく、業務遂行以外の目的で営業秘密等を使用してはならない。

3)従業員等は、管理責任者の許可なく、不正に営業秘密等にアクセスしてはならない。

第10条(誓約書)

従業員等には、業務遂行以外の目的で営業秘密等を使用しない旨などを記載した秘密保持の誓約書を提出させるものとする。

第11条(退職者等)

1)退職などによりその身分を失った後においても元従業員等は、在職中に知り得た営業秘密等を開示、使用してはならない。

2)管理責任者は、退職などにより身分を失った元従業員等が在職中に知り得た営業秘密等を特定し、当該元従業員等が負う秘密保持義務等の内容を確認するものとする。

3)退職などにより身分を失った元従業員等は、営業秘密資料を持ち出してはならず、また自己の保管する営業秘密資料を全て会社に返還しなければならない。

第12条(営業秘密等の開示を伴う契約等)

人材派遣会社、受託加工業者、請負業者等の第三者に対し、会社の業務に係る製造委託、業務委託等をする場合、実施許諾、共同開発その他の営業秘密等の開示を伴う取引等を行う場合、当該会社との契約等において相手方に秘密保持義務等を課す他、秘密保持に十分留意するものとする。

第13条(第三者の秘密情報の取り扱い)

1)従業員等は、業務を遂行するに当たって、他社の営業秘密等を取得しようとする場合には、事前に管理責任者に申告するものとする。

2)従業員等は、他社が正当な権限を有しないとき、または正当な権限を有するか否かにつき疑義のあるときには、当該情報の開示を受けず、疑義がある旨を管理責任者に申告するものとする。

第14条(罰則)

従業員等が故意または重大な過失により、本規程に違反した場合、就業規則に照らして処分を決定する。

第15条(改廃)

本規程の改廃は、取締役会において行うものとする。

附則

本規程は、○年○月○日より実施する。

以上(2020年9月)

(監修 Earth&法律事務所 弁護士 岡部健一)

pj60145

画像:ESB Professional-shutterstock