書いてあること

- 主な読者:税務調査のポイントを勘定科目ごとに知りたい経営者・経理担当者

- 課題:どういった視点で調査するのかを知りたい

- 解決策:勘定科目ごとの指摘の特徴を知る。とはいえ、日ごろから、しっかり運営することが最も重要

税務調査とは、申告内容に間違いがないかを確認する手続きです。日ごろから会計・税務を正しく認識した上で処理を継続していれば過度に心配する必要はありませんが、それでも経営者が気になるのは、「どの費用が危ないの?」といったところでしょう。本稿では、税務調査の際に指摘を受けやすい点を勘定科目ごとに整理します。

なお、新型コロナウィルスの影響により、今後の税務調査の方法が変わる可能性があります。2020年4月に緊急事態宣言が発出された際は、一時的な措置ではあるものの、会社の同意のもと、調査官と会社が双方にアクセスできるサーバーに必要書類を保存するといった形で資料の提示や質問のやり取りをする方法が取られた事例もありました。この辺りの動向についても注視しておきましょう。

1 勘定科目別 税務調査のポイント

1)売上・仕入・棚卸資産の主なポイント

1.期ずれ

物品の引渡しや役務の提供が完了しているものは、原則、その完了した時点で「売上」 として計上する必要があります。これに従わず、請求書が発行された日や売上代金が入金された日で売上計上している場合、税務調査で指摘される恐れがあります。税務職員は、売上計上のタイミングのずれを納品書や在庫表等で確認し、経理処理の誤りを指摘してきます。

また、原則として「仕入」は売上に対応して計上する必要があり、まだ計上されていない売上に対する「仕入」は、決算時には「棚卸資産」として経理処理しなければなりません。

2.売上の除外・仕入の架空計上

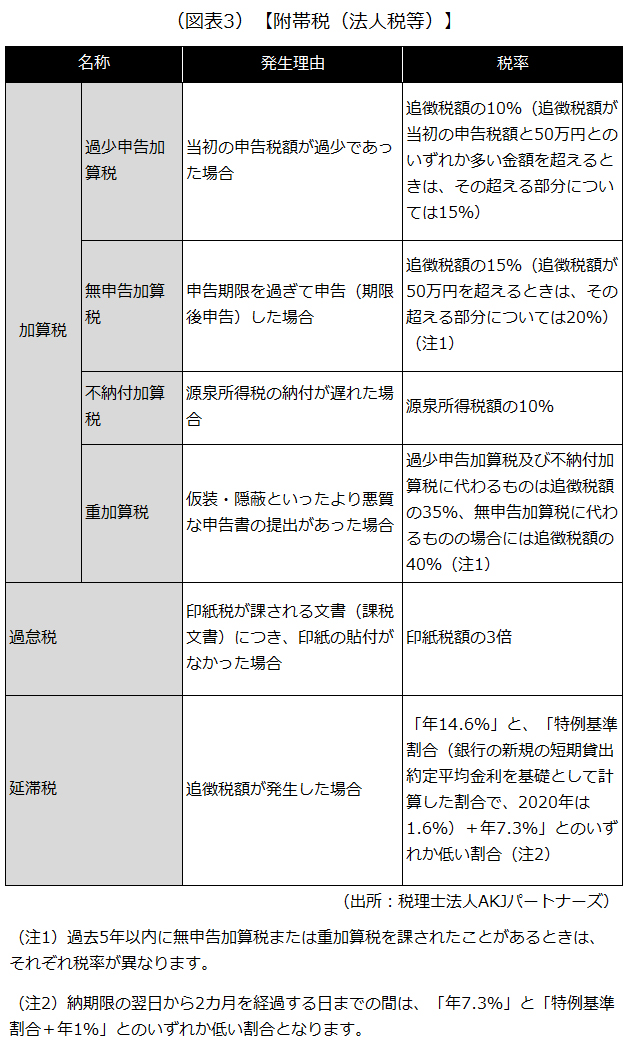

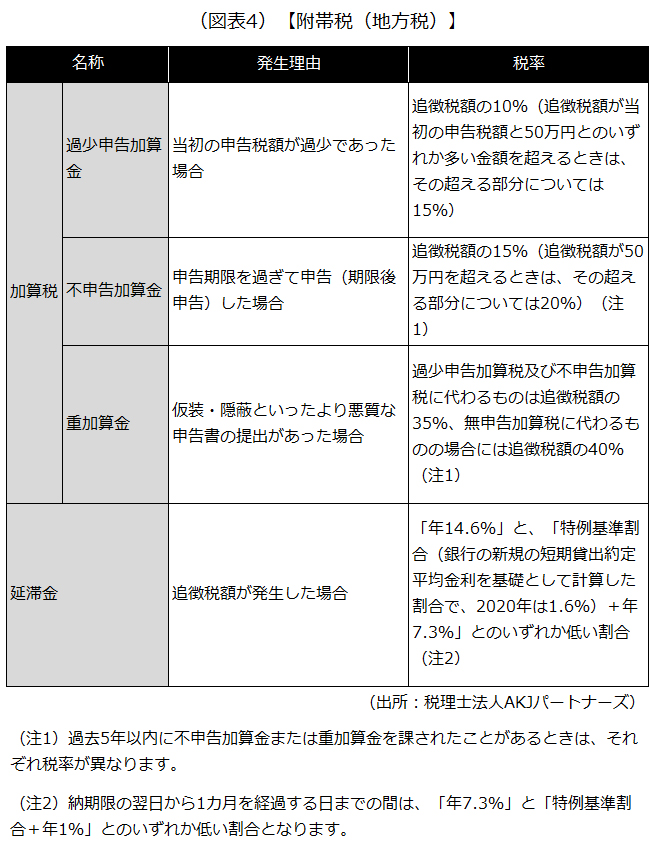

税負担は決して軽いものではありません。そういった中で税負担を回避しようと「売上」を意図的に除外、または架空の「仕入」を計上することをもくろむ経営者がまれにいます。税務職員は、反面調査や入金記録等さまざまな観点から調査を行い、巧みに売上除外や架空経費を検出することにたけています。税務調査でこれらが検出された場合、悪質であるとして、本来納める税金から当初納めた税金の差額(不足額)に加えて、重加算税が課されます。

2)人件費の主なポイント

1.役員給与

役員給与は、税務上のルールが厳格に定められています。役員への給与は「定期同額給与」「事前確定届出給与」「業績連動給与」のいずれかに該当しないと、税務上の費用(以下「損金」)として認められません。例えば「定期同額給与」は、原則として会計期間開始の日から3カ月を経過する日までに1回だけ改定することが認められています。この時期以外で役員に対して特別手当の支給や、報酬を改定した場合には、原則としてその改定した額等は、損金の額に算入されません。

2.その他の人件費

経営者の親族等に給料を払うケースはよくあることですが、実際に業務に携わっていない人に支給した給料や、業務に見合っていない高額な給与は損金の額に算入されません。税務調査時には、タイムカードの提示や業務内容の聴取等が行われます。

また、給与は経営者の親族等に限らず雇用している従業員等全てにおいて、一定額を超えて支払う場合、「源泉所得税」を徴収する必要があり、定期的に税務署に納めなければなりません。いくら徴収するかは、給与が支給される者の状況および支払額により決定されます。日雇い等、単発で支払う給与についても源泉所得税を徴収する必要があります。徴収していない場合、税務調査時において源泉徴収義務違反として指摘されます。

3)販売費及び一般管理費の主なポイント

1.交際費

交際費は損金として扱うことに対して、一定の制限が設けられています。会計上は交際費として経理処理していなくても、支出の内容が、接待・供応・慰安・金品贈与等に該当すると認められる場合には、税務上の交際費として取り扱われます。

また、交際費のうち、「社外の者との飲食その他これに類する行為のために要する費用」に該当する場合は、帳簿書類で次の事項を記録しておく必要があります。

- その飲食があった年月日

- その飲食に参加した取引先・得意先の氏名や名称と接待側との関係

- その飲食の支払金額と支払先の名称および所在地

- その他飲食費であることを明らかにするために必要な事項

2.修繕費

保有する固定資産等を修理して多額の出費があった場合、費用ではなく、資産として計上しなければならないケースがあり、これを資本的支出といいます。具体的には、固定資産の価値を高め、または、耐久性が増すことになると認められる部分がある場合は、資本的支出として資産計上しなければなりません。資本的支出に該当する場合、減価償却資産として、適正な耐用年数に従って毎期償却します。

3.退職金

退職金を支給した場合には、退職金を受給した従業員から「退職所得の受給に関する申告書」を受領しておく必要があります。これを受領することにより、退職金に対する源泉徴収税額の優遇措置が適用されます。もし、受領していない場合は、一律20.42%(復興特別所得税含む)の税率による源泉徴収を行う必要があります。なお、受領した申告書は税務署への提出は不要で、会社で保管します。

4.役員の個人的支出

会社の事業に関係のない個人的な支出は、損金として認められません。また、役員の支出した経費が、税務調査により個人的な支出であると指摘された場合、その支出が損金として認められないだけでなく、その役員に対する給与(賞与)であると指摘される恐れもあります。この場合、会社において源泉所得税の徴収漏れを指摘される他、その役員の所得税・住民税について追徴課税が行われることになります。

4)固定資産の取得、売却に関連する主なポイント

固定資産を取得した場合、その取得代金の他、取付工事費用や運搬費等の付随費用も、資産の取得価額(資産に計上する価額)に含まれる点に留意しましょう。また、耐用年数が適正に定められているか、減価償却が事業の用に供した日から正しく実施されているかという点も、税務調査の対象とされます。

固定資産を売却する場合、売却価格は時価とする必要があります。第三者へ売却する場合には、明らかな寄附・受贈の意思がない限り、通常、取引当事者間で交渉して決定される価格が時価として認められます。一方、グループ法人や親族等の同族関係者間で行われる売買については、取引価格を決定する過程において恣意性が働きやすいことから、その売買価格の妥当性が税務調査の対象とされます。

5)ソフトウエア、研究開発に関連する主なポイント

支出した金額が税務上の研究開発費(試験研究費)に該当する場合は、その支出金額は支出した時点で損金として取扱われます。

ソフトウエアの制作に要した支出であっても、税務上の研究開発費に該当する場合は、支出した時点で損金として取扱われます。それ以外のソフトウエアの制作に要した支出は固定資産に該当し、自社で制作した場合は、原材料費だけでなく労務費や間接経費も取得原価を構成します。

実務上、税務調査で無用な疑義を持たれないよう、開発しているソフトウエアごとにプロジェクトコードを付し、プロジェクトごとに開発フェーズ(研究→開発→製造)を分け、支出したコストをプロジェクト別および開発フェーズ別に配分し、適正な原価計算が行われる管理体制を構築しておくことが重要と考えられます。

2 税務調査時の最近の傾向や、経営者の心構え

近年は問題点の所在をつかむためにヒアリングする時間が増えていると感じます。これは、2013年1月の国税通則法の改正により、税務職員は納税者から提出された資料を、必要に応じて預かることができるようになったことが影響していると考えられます(それまでの現場での調査は資料閲覧が中心だった)。加えて、税務署側も納税者側への説明責任が強化されたことから、反面調査の割合も増え、その分、調査終了までの期間が長くなってきているとも感じます。

また、国税通則法を理解しないまま、税務調査の対応をしている税務職員や税理士がいることも確かです。ルールにのっとっていない税務調査には、経営者として対応する必要はありません。財務・経理の担当者は、税務職員から誤解を受けることのないようにポイントを押さえた会計・税務処理を心掛け、健全な税務調査対応を意識する必要があると考えられます。

何よりも大切なのは、指摘される事項がないように心掛け、また、それをチェックする体制を構築しておくことです。

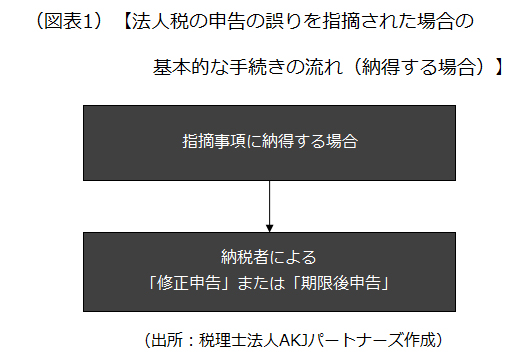

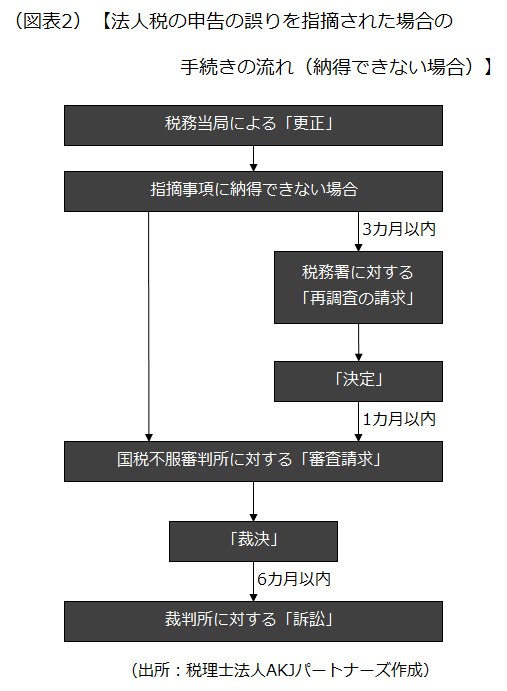

なお、税務調査の全体の流れや税務調査後の手続き、税理士に聞いた税務調査の舞台裏については、以下のコンテンツをご参照ください。

▶ 30080 「税務調査」がよく分かる 手続きの流れを徹底解説

▶ 30092 税務調査で指摘されたら? 税務調査後の手続き

▶ 30034 ウソかホントか? 税務調査の舞台裏

▶ 30051 続・ウソかホントか? 税務調査の舞台裏

以上(2020年9月)

(監修 税理士法人AKJパートナーズ 税理士 森浩之)

pj30091

画像:igorstevanovic-shutterstock