書いてあること

- 主な読者:コスト削減を進めたい経営者

- 課題:どのような手順で、何を対象に削減していけばよいのか迷う

- 解決策:利益に貢献しないコストを科目ごとにあぶり出し、アプローチする

1 訪問介護事業の概要と動向

1)訪問介護

「訪問介護」は居宅サービスの1つで、「要介護者であって、居宅において介護を受けるものについて、その者の居宅において介護福祉士その他政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの」をいいます(介護保険法第8条第2項)。

訪問介護事業者となるには、都道府県知事(指定都市・中核市は各市長)より指定を受けなければなりません。指定条件は、申請者が法人であり、厚生労働省令で定める基準を満たしていることです。

訪問介護サービスは「身体介護」「生活援助」に大別されます。身体介護とは「起床介助、排せつ介助、食事介助、衣服の着脱、体位交換、入浴介助」などの身体に触れる介護です。また、生活援助とは「調理、洗濯、掃除」などの身体に触れない介護です。

身体介護サービスの「入浴介護」は、利用者の自宅浴室において入浴を介助するサービスですが、別の介護サービスである「訪問入浴介護」は、特殊浴槽などの入浴設備とともに利用者宅を訪問して入浴サービスを行うものです。

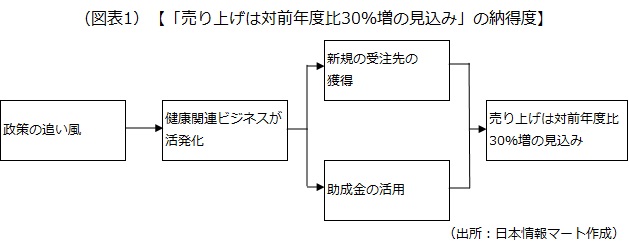

訪問介護サービスの介護報酬は次の通りです。

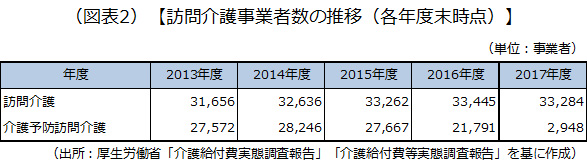

2)訪問介護事業者数の推移

訪問介護事業者数の推移(各年度末時点)は次の通りです。

2015年度の介護保険法改定により、介護予防訪問介護は2018年3月をもって終了し、訪問介護に相当するサービスの提供は市町村による新しい総合事業「介護予防・日常生活支援総合事業」へ移行されました(2017年度の2948事業者については、2018年3月になってもなお、総合事業に移行せずに介護予防訪問介護サービスを提供していた事業者数です)。

介護予防・日常生活支援総合事業は、利用者の状態・意向を市町村が判断し、介護予防サービスと生活支援サービスを一体的に提供するものです。

これは、市町村が責任主体となって実施している「地域支援事業」を再編成するに当たり、全国一律のサービスの種類・内容・運営基準・単価によるのではなく、市町村の判断でボランティア、NPO、民間企業、社会福祉法人、協同組合などの地域資源を効果的に活用できるようにしていくことが目的です。

2 訪問介護事業者の指定申請

1)介護保険法の指定居宅サービス事業者としての指定申請の流れ

指定手続きの流れは、次の通りです。

- 指定申請(都道府県知事に提出)

- 申請の審査(書面審査)

- 事業者指定(指定通知書の交付)

都道府県知事(指定都市・中核市は各市長)による居宅サービス事業の指定は、居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類および当該居宅サービスの種類に関わる居宅サービス事業を行う事業所ごとに行います(介護保険法第70条第1項、第203条の2)。

2)申請書と必要書類

訪問介護に関わる指定居宅サービス事業者の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書または書類を都道府県知事に提出しなければなりません(介護保険法施行規則第114条第1項)。

- 事業所の名称及び所在地

- 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

- 当該申請に係る事業の開始の予定年月日

- 申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等

- 事業所の平面図

- 利用者の推定数

- 事業所の管理者及びサービス提供責任者の氏名、生年月日、住所及び経歴

- 運営規程

- 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

- 当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

- 当該申請に係る事業に係る資産の状況

- 当該申請に係る事業に係る居宅介護サービス費の請求に関する事項

- 介護保険法第70条第2項各号に該当しないことを誓約する書面

- 役員の氏名、生年月日及び住所

- その他指定に関し必要と認める事項

3 指定を受けるための基準

申請者は法人であることと、厚生労働省令で定める基準「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(以下「基準」)」を満たしていなければなりません。

1)人員に関する基準(基準第5条)

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに置くべき訪問介護員などの員数は、常勤換算方法で2.5人以上としなければなりません。

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者の数が40またはその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければなりません。

利用者の数は、前3カ月の平均値とします。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数によります。

指定訪問介護事業者は、指定訪問介護事業所ごとにもっぱらその職務に従事する常勤の管理者を置かなければなりません。ただし、指定訪問介護事業所の管理上支障がない場合は、当該指定訪問介護事業所の他の職務に従事し、または同一敷地内にある他の事業所、施設などの職務に従事することができるものとします。

2)指定訪問介護の基本取扱方針(基準第22条)

指定訪問介護は、利用者の要介護状態の軽減または悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければなりません。

指定訪問介護事業者は、自らその提供する指定訪問介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければなりません。

3)指定訪問介護の具体的取扱方針(基準第23条)

訪問介護員等の行う指定訪問介護の方針は、次に掲げるところによるものとされています。

- 指定訪問介護の提供に当たっては、第24条第1項に規定する訪問介護計画に基づき、利用者が日常生活を営むのに必要な援助を行う。

- 指定訪問介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者またはその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行う。

- 指定訪問介護の提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行う。

- 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者またはその家族に対し、適切な相談および助言を行う。

4)訪問介護計画の作成(基準第24条)

サービス提供責任者は、利用者の日常生活全般の状況および希望を踏まえて、指定訪問介護の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容などを記載した訪問介護計画を作成しなければなりません。

訪問介護計画は、既に居宅サービス計画が作成されている場合は、当該計画の内容に沿って作成しなければなりません。

サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者またはその家族に対して説明し、利用者の同意を得なければなりません。

サービス提供責任者は、訪問介護計画を作成した際には、当該訪問介護計画を利用者に交付しなければなりません。

サービス提供責任者は、訪問介護計画の作成後、当該訪問介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該訪問介護計画の変更を行うものとします。

訪問介護計画の変更は訪問介護計画の作成と同様の手続き、方法による必要があります。

以上(2018年10月)

pj50209

画像:photo-ac