年間1000人以上の経営者と会い、人と人とのご縁をつなぐ代表世話人 杉浦佳浩氏。ベンチャーやユニークな中小企業の目利きである杉浦氏が今回紹介するのは、齋藤 正秋さん(株式会社meet in代表取締役)です。

新型肺炎の発生から半年が経過し、セールスのあり方も劇的に変わろうとしています。訪問型のセールスが全くできなくなっていた4月〜5月に、訪問→オンラインセールスへの置き換わりが全国で始まりました。そんな中、オンラインセールスツールmeet inのメーカーであり、このツールの販売手法をオンラインセールス主体で、今年の初めまでは社員数2名でアクティブユーザー1000社を開拓、そこからおおよそ6カ月弱でさらに1000社開拓された(現在社員数は5名)株式会社meet in齋藤社長にオンラインセールスのあり方について、特にオンラインセールスへの単純置き換わりでは上手く行かないこと、【落とし穴】についてお話を伺いました。

(インタビューも終始笑顔で楽しく。左上が齋藤さん)

1 オンラインセールスツールmeet inの良さはどこにあるのか?またどんなことが起きているのか、実際の利用されている方のコメントとご自身がSNSに投稿されていた内容が想いの部分として非常に解りやすく以下にまとめます。

1)セールスプロモーションのプロ集団であるSANGO株式会社 立花社長のコメント

■ミートイン導入を決めた二つの理由

弊社は営業会社という性質上、毎年数百件程度の商材の話を聞かせて頂きます。

その中でもミートインは今後爆発的な需要がありそうだと確信した事と、日本中の潜在労働力(ママ・障碍者)の最大化を実現するというコンセプトに大きな社会的意義を感じた事でした。

■爆発的な需要を感じた理由

これも二点ありまして、一つ目は、弊社ではコロナ以前の昨年2月よりオンライン商談ツールを導入し、導入後その部署の売上が急遽3倍となる経験をしていた事。

二つ目は、商品力の高さ、高品質・低価格・超簡単という3拍子そろった完成度に衝撃をうけました。しかも、こんな事が出来たら良いなと思う機能が、どんどん追加され進化していくスピード感もすごかったです。

2)セールスのみならず、学校の授業シーンでも活用、不登校がゼロに!

- オンラインにすることで不登校の子が100%授業に参加するようになった

- iPadを生徒全員に支給し数学の授業でホワイトボードを活用し授業

- 通信の学校は不登校の子が多いのでオンライン導入はかなりいいと思うとのこと

- 学校関係の方はIT苦手な方が多いのでシンプルで使いやすいのがいいからとにかく接続が簡単でいい!

上記は、つくば開成高等学校様のコメントです。

3)齋藤社長のFacebookでの投稿(7月9日)を下記に。想いと経営姿勢を物語っている内容です。

『先月末に中小企業様向けのオンラインセールスツールmeet inがアクティブユーザー社数2000社を超えました!!

エンドユーザーの皆様、関係者の皆様いつもご協力いただきありがとうございます。

社員5名で成し遂げられたのは、リモートママ達のおかげなのと、4月から参画してくれたハンデを抱えたメンバー達のおかげです!!固定費(人件費・地代家賃・光熱費)をあまりかけず、採用費もほぼなし、広告費はゼロのため、金額を販売当初からずっと変えずに、新しい機能追加を実現できています。

このあたりの組織の仕組化を今後サービスとして提供して参りますので、ご興味ある方はぜひお気軽にコメントか、メッセージをくださいませm(__)m

また、今後は多くの企業様と連携してコロナの時代を乗り切る施策をして提供して参ります。【★第1弾★】は株式会社ライトアップ様とです。全国の中小企業様の補助金・助成金の申請の負担を軽減できればと思います。

引き続き世のため人のために事業展開をして参ります。どうぞ宜しくお願い致します。』

というコメントです。齋藤さんの経営への考え方も解りやすい素晴らしいものでした。また、同社の立ち上げから齋藤さんの想いを詳しく私のHPにて掲載しています。よろしければこちらも御覧ください。私のHP記事はこちら。

2 オンラインセールスの【落とし穴】?自社で経験したからこそ解ること?

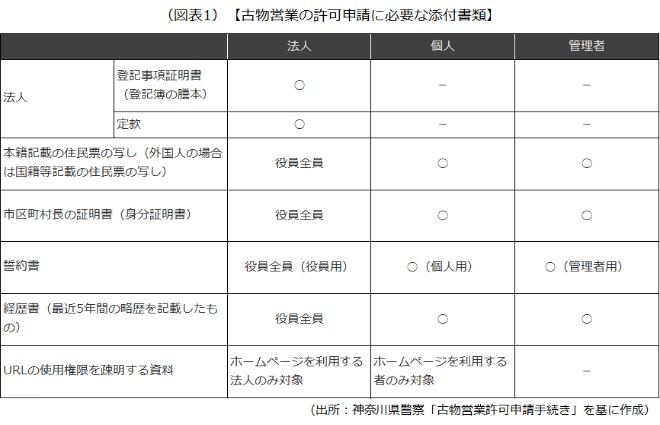

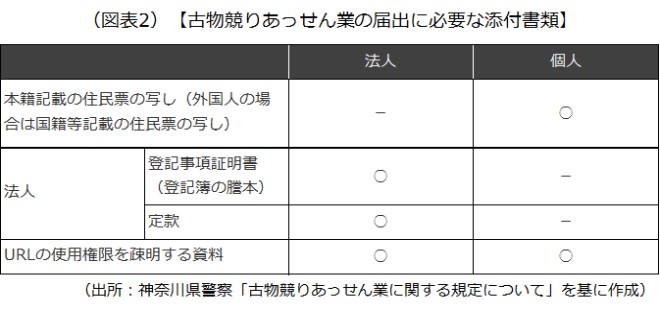

※『同社作成のオンラインセールスのはじめ方(オンラインセールス虎の巻)』から内容を抜粋いたしました。

1)オンラインセールスは万能ではない

訪問営業→オンラインセールスに全部移行できるものではないと話す齋藤さん。

加えて、【 オンラインセールスができる ≠ オンラインセールスで成約できる 】セールスの結果は、ツールが利用できることでもありません、結果、成果が出せるか否か。前述のSANGO社の立花さんが選定理由に、このツールで3倍の成果が出たと話していらっしゃいます。成約に至ることが必須ですね。

オンラインセールスに向く、向かない、商材、サービス、だれに販売するか、新規か継続か、オンラインだけか、オフラインも織り交ぜるのかによって大きく成果に差が出るそうです。そこも踏まえて、今回は、【新規開拓営業のオンライン化】に絞って記述してまいります。

2)オンラインセールス可否判断のポイント

■対面営業の商談を整理する

オンラインセールスを始めるにあたり、はじめに商談を整理します。商品・サービス別に以下の内容を確認しましょう。

- 決裁キーマン(または決裁プロセス):誰が最終決定者なのか? 承認プロセスはどうなっているのか?

※誰が買っているのか? どの地域で売れているのか? などの顧客属性の整理は別途で必要 - 平均商談期間:初期接点から成約までの平均期間はどのくらいか?

- 商談の基本ステップ:初期接点から成約までには平均何ステップ必要か?

- 成約の鍵:成約のための重要な鍵は何か?何をすれば成約率が引きあがるのか?

- 成約率:成約率はどの程度なのか?

営業を単純にオンライン化しただけでは、“成約”という結果を安定して出すことはできません。例えば、最終決裁者が上場企業の役員だった場合、最後は訪問する必要はないでしょうか? 商談の基本ステップが5回だったとした場合、そのすべてのステップをオンラインだけで対応できるでしょうか? こうした観点で整理をし、そもそも自社にとってのオンラインセールスの役割を明確にする必要があります。

オンラインセールスの役割として、オンラインだけで成約をしたいのか。それともオンラインと対面営業を併用して、営業活動を効率化したいのか、を考えておく必要があります。例えば、初回接点における商談確度の見極めだけをオンラインで行いたいという場合であれば、オンラインにおける役割は非常に小さくなります。ところが、一度も会わずにオンラインだけで成約したいのであれば、実施のハードルは一気に高くなります。まずは自社にとっての“オンラインにおける基本的な役割”を決定します。

オンラインセールスにおける役割を決定した上で、以下の項目について整理をしてみましょう。

- 決裁キーマン、または決裁プロセス

- 平均商談期間

- 商談の基本ステップ

- 商談成功の鍵

- 成約率

■【商談成約の鍵】がオンラインセールスの鍵

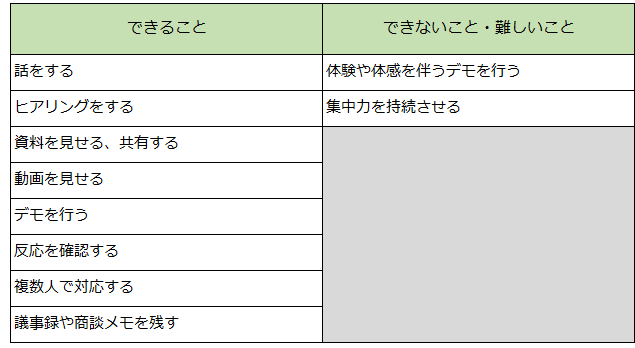

オンラインセールスの役割として“成約”をゴールとした場合、自社のオンラインセールスの可否判断をどうすれば良いでしょうか? ここでオンラインセールスでできること、できないことの整理をしてみます。

対面営業でできることの多くは、オンラインでも同じように対応できます。注目して欲しいのは、“できないこと・難しいこと”に記載されている2つの項目です。“集中力を持続させる”については、後の章で解説をしますので、本章では“体験や体感を伴うデモ”について解説します。商談において成約率を左右するポイントの一つに“デモ(≒体験版・貸出し等)”があります。これは実際に商品・サービスを体験することで利用イメージが湧き、その効果や価値を実感できることにあります。試食や試飲、試供品の提供など、様々な形でのデモが世の中には溢れています。オンラインセールスではどうでしょうか?実は“できないデモ”があります。それは、実際に触れて貰う。大きさや重さを実感して貰う。味や匂いを感じて貰うなどの体験・体感を伴うデモです。貸出機を先に送り、それからデモを行うなどの対応ができない限り、解決はできません。つまり、“デモ”が重要な鍵となっているのであれば、最初からすべてのオンラインセールスでは完結できません。シンプルにオンラインだけで、対面営業で行ってきた事と同様の効果を再現できるかどうかの判断が必要になります。

■標準化とオンラインの壁

『商談シナリオを見ながらセールスができるため、経験値の低い営業マンでも対応できます』本当でしょうか?ここには大いなる誤解があります。オンラインセールスを支援するツールの中には、商談シナリオをカンニングペーパー的に表示する機能を有しているものもあります。ところが、カンペだけで安定的に“成約”という結果を獲得できる企業の前提には

- 商談シナリオが定まっている

- シナリオ通りに説明すれば成約率が高くなる

- 顧客側がそのシナリオを受け入れてくれる

という3つの条件が整っている必要があります。これだけでも相当に営業が仕組み化されている必要があるのですが、その上で、オンラインという独特の環境要因が壁になります。画面を通した1対1の面談の場面で、お客様とカンペを交互に確認しながら商談を進め“成約”する必要があります。少しでも営業経験がある方なら、これは非常に難易度の高い営業だと気付かれると思います。多くの場合、営業はブラックボックス化しており属人的です。成約率の高い標準的な営業シナリオが決まっているというケースは稀です。仮にカンペを見ながら営業ができたとしても、経験の少ない営業マンが単なる商品・サービスの説明を行っているだけのオンラインセールスになってしまったら、オンラインセールスを実施すればするほど、顧客を失うという悲惨な結果となってしまいます。

■営業の本質

もしも商品のニーズが明確で、それが誰にとってもイメージができるものであれば、“営業”をしなくても勝手に売れてしまいます。それでは営業が必要な理由とは何でしょうか?【商品・サービスの価値を顧客の課題と結びつけ、その効果や効能を理解して貰うために“説明が必要”な商品】だからです。その存在を知って貰うために営業が必要というケースもありあすが、いずれにしても営業とは、顧客が購入に至るまでの“不足している何か”をアシストする役割となります。シンプルですが、自社の商品・サービスの購入者について

- 決裁者が分かっている

- 課題が分かっている

- 効果・効能が分かっている

この3点が分かっていれば、それがオンラインに移行したとしても成約することは可能です。ちなみに、【競合比較】【顧客の声(事例)】【実績】【価格】【サポート体制】【導入障壁の低さ】なども大切だと言われますが、これは購入を決める上での後押しの要素でしかありません。シンプルな要素が整理できた後に、購入者にとっての安心感を訴求する、これらの項目を検討していきます。

◆まとめ オンラインセールスの可否判断のポイントをまとめます。

- 【決裁者-課題-効果・効能】のシンプルな要素が整理できている

- 読むだけで安定的な成約率が出せる商談シナリオが明文化されている

- 体験を伴うデモなどが成約の鍵となっていない

- オンラインセールスの役割が決まっている(部分的導入による効率化か。オンラインのみか)

- 商談の整理ができている

【オンラインセールスができる】だけの状態であれば、これらの要素はすっ飛ばして、“やり方”だけを学べば、今からもオンラインセールスはスタートできます。オンラインセールスを今後の時流と捉えて、自社の新しい武器としたいと考えるのであれば、この要素を一つ一つ検証していきましょう。

3)オンラインセールス 成功のポイント

■はずさないオンラインセールスの肝

可否判断の結果、オンラインセールスを実施できると判断できたとします。いよいよオンラインセールスを始めていくことになりますが、成果を上げるために絶対に外してはいけないポイントがあります。

【売り込みの意識を“0”にすること】です。

オンラインセールスでは“売り込み”はNGです。驚かれるかもしれませんが、この事が分かっていなければ、オンラインセールスで成果を上げることはできません。“セールス”という言葉を使っているので、どう売るか?と考えてしまいます。オンラインセールスで大切なことは“どう売るか?”ではなく、“どう理解し合えるか?”という意識で臨むことです。感覚としては、自社の商品・サービスが解決できるテーマに関するコンシェルジュの様な立ち位置を意識すると良いかもしれません。

“いやいや、可否判断のポイントで“商談シナリオ”の明確化と話していたじゃないですか!“

とお叱りを受けそうですが、読むだけで安定した成約率を実現できる商談シナリオは必要です。それは、課題も含めて理想通りのお客様と出会うという可能性も十分にあるからです。この商談シナリオが安定していなければ、すべての商談が博打となってしまいます。

■オンラインのネガティブ要素

オンラインは手軽に始められそうなイメージがある一方で、特有のネガティブ要素が存在します。

- 雰囲気が何よりも重要(訪問以上に細かな点に注意する)

- 事前準備を徹底していることが最低条件

- 焦りや緊張感が伝わり易く、相手のペースに巻き込まれやすい

- 相手の本音、細かな仕草が掴みにくく、距離感を縮める難しさがある

1.雰囲気が何よりも重要

オンラインミーティングでは、身だしなみも含めた雰囲気が大切です。上半身の鎖骨辺りから上部しか映りません。また基本はアップで映るため、細かな点に目がいきます。襟が曲がっている。髭の剃り残しがある。洋服にシミがあるなど。対面では気付かない点にも自然と意識が向いてしまいます。資料を説明している際は、顔は映りませんが、商談中は相手の画面にこちら側の顔がアップとなっています。

マイクの精度や背景などにも、気を遣う必要があります。声が聞こえ難い。声が割れている。周囲の雑音を拾ってしまうなど、集中できない雑音をなるべく除去することが必要になります。さらには背景。最近ではバーチャル背景などが当たり前に利用できます。バーチャル背景が自然となる様に単一色の壁を背にする。背景にもこだわりを持って、それが商談の中で話題になる事も含めて考えるなど。全体の雰囲気に考慮する必要があります。また、照明やカメラ位置なども重要です。PC内臓のカメラの場合、どうしても目線が上からになってしまいます。PCの位置を上に上げる。またはタブレット等で目線の位置の外部カメラを利用して目線の位置を並行にするなどの配慮が必要になります。

2.事前準備を徹底していることが最低条件

『“商談のために移動する”という行為に価値があったんです!』そんな話しをすると「まさか、そんなこと」と感じるかもしれません。オンライン化が進んだことで、これまで以上にミーティングの回数が多くなって忙しくなった、と悲鳴を上げる人が続出しています。これは“移動”という物理的な負荷が無くなったことで、反対に“会う”という行為そのものの心理的負荷が軽くなったことに原因があります。

確かに【オンライン=気軽・手軽】というイメージがあります。対面と同じ長さのミーティングであっても、“移動”という負荷が無くなるだけで、お互いに感じる“相手に対する申し訳なさ”は小さくなります。それではオンラインセールスにおける“訪問=移動”と同じような効果をもたらすものは何でしょうか?それが事前準備です。ここで言う事前準備とは、【お客様のことを事前に知る準備】を指しています。

例えば、

- 企業情報を知るためにHPを確認する(属性や商品・サービス等を知る)

- 商品・サービスのレビューなどのサイトが無いかを確認する

- メディアなどで取り上げられていないかを確認する

- 社長がSNSなどを通じた発信をしていないかを確認する

- 求人情報などから、その会社の特徴などを確認する

こうした事前準備をした上で、商談に臨むことで相手の印象が変わります。“移動”という負荷が無いため、心理的には“営業が楽をしている”という印象を与えてしまいます。ところが、商談の端々に事前に調べていると実感できる内容が含まれていると、『そこまで調べて貰っているのですか!?』と驚かれます。気軽だからこそ、手間を掛けていないという誤った印象があります。その反作用として、事前準備をしてくれているという事実が好印象を与える効果を発揮します。

3.焦りや緊張感が伝わり易い

オンラインセールスの場合、『台本を用意すれば新人でも対応できますよ』と言われる事があります。例えば、営業側の画面にのみカンニングペーパーが表示される機能や、上司がモニタリングできてチャットで指示を出す機能などがあり、新人営業マンをサポートします、と言われています。本当でしょうか?

オンラインでは営業マンの顔がアップとなります。また声もクリアに聞こえるため、焦りや緊張といった精神的な動揺が対面営業よりも伝わってしまいます。緊張で営業トーク中に頻繁に噛んだり、目線がうろうろしたりといった微妙な仕草も気付かれてしまいます。また、予想外のお客様からの質問に動揺し、詰まったり無関係な回答をした瞬間に信頼は崩れていきます。焦りや緊張感は顧客にとっての不信感を高める事になります。“新人でもできます”が、“新人には難易度が高い”営業と考える必要があります。

4.相手の本音、細かな仕草が掴みにくく、距離感を縮める難しさがある

営業マンの細かな仕草や動揺が相手に伝わってしまう一方で、お客様の本音や細かな仕草が掴み難いのもオンラインの特徴です。対面営業であれば、お客様の全身が見えているため、その行動の微細な変化に気付くことができます。時計を見る仕草が多くなった。資料から目を離し、下を向くケースが増えた。身体が揺れ始めて明らかに飽きが来ているなど。営業サイドの説明が受け入れられているかどうかを、お客様の雰囲気を感じながら対応することができます。オンラインの場合は、顧客側の顔のみ。またカメラ機能をオフにされてしまえば、音声のみが頼りとなります。そのため、こうした微妙な変化を感じ取ることができません。

【最大3分】

これはYoutubeなどの一方的な動画を集中して視聴できる時間も目安と言われています。決してオンラインでのセールスは3分以内で終わりましょうと無茶振りをしたい訳ではありません。認識をしておくべきことは【オンラインは遥かに聞き手の集中力が持続しない】という事実です。そうでなくとも新規開拓営業は、聞き手の姿勢が懐疑的です。オンラインの場合、お客様がPCで対応されるケースがほとんどです。“集中力を阻害する環境”という前提を理解して取り組む必要があります。

本音が見え難く、集中力を阻害する要因が多く、距離を縮め難いというデメリットがあると理解をすることがオンラインの前提となります。

■オンラインセールス成功の原則

ここからはオンラインセールスで成功するための原則をお伝えします。可否判断が終わり、オンラインの特性も理解した上で、どうすれば自社でもオンラインセールスができるのか。そのポイントを原則という観点から整理してみましょう。

- まずはトップセールスから事例を作る

- 30分1本勝負! 短い説明、顧客の状況把握質問

- 開始3分に集中する

- クロージングパターンの明確化

1.まずはトップセールスから

オンラインセールスを成功させるためのキーポイントは、“誰が事例づくりをするか”に掛かっています。

事例づくりを行うのはトップセールスマンです。自社のトップセールスでも難易度が高いとなった場合、それを新人で対応するというのは無理があります。対面営業とはその作法が異なるため、対面営業で強い営業マンがオンラインでも成果を上げられるかどうかは分かりません。それでも一定の指標にはなります。

オンラインセールスでは、商談そのものを録画する事ができます。トップセールスと共にトライ&エラーを繰り返し、自社の型を作ることが重要です。商談を録画する事で、その雰囲気やトークの流れ、ポイントになるキラーワードなどを他の営業マンに伝え易くなります。社内での成功事例づくりは必須となりますが、その型はトップセールスマンと作る。商談を録画し、成功商談自体を教材として横展開をしていくというステップが大切です。

2.30分1本勝負! 短い説明、顧客の状況把握質問

オンラインセールスの基本は30分。「え!?そんなに短いの?」と思いましたか?会議は1時間以内。セールスは30分前後というのが、オンラインの平均的な時間となりつつあります。商談が予想以上に盛り上がれば、1時間前後というケースもありますが、基本は30分です。その時間内で商品・サービスを理解して貰い、顧客の課題を把握し、温度感を高め、購入意思を固めて貰う必要があります。その為、商品・サービスの説明をいかにコンパクトにできるかどうかも重要になります。

【5~7分】

これはベンチャー企業が起業家向けにプレゼンするピッチコンテストの制限時間です。自社の説明、その事業を始めたきっかけ、サービス概要と顧客へのメリット。そして将来展望までをこの時間内で話します。オンラインセールスでは、こうした5分で理解できるサービスプレゼンのシナリオを精緻に設計する必要があります。

説明よりも対話を重視するオンラインセールスでは、説明の時間が長くなると、“ながら視聴モード”に入り、集中力が持続しません。短い説明と適切なタイミングでの質問や確認が、集中力を持続させる鍵です。

また顧客の状況、特に課題を把握する質問を準備しておくことも大切です。可能であれば商談前に簡易的なアンケートなどで必要事項は押さえておくなど工夫も必要になります。【診断・分析】などをセールスの前に行うステップに入れておくだけで、セールスのタイミングで確認すべき事項を減らすことができます。セールスを行う上で重要な事は、顧客の課題とその解決による効果です。課題の認識が明確で緊急性が高く、そしてその効果も明確であれば、セールスは容易です。ポイントは、“気付いていない課題を顕在化すること”です。状況把握は課題把握と同義です。ここについても、事前に準備をしておく必要があります。

3.開始3分に集中する

“3分で掴めば成約率は20倍になる!”

これは当社の実績です。オンラインセールスを始めた当初は2%程度だった受注率が今では40%と20倍になっています。商談シナリオもブラッシュアップしていますし、いくつもの改善を重ねた結果ではあります。

ただ、最も大きな要素は何かと聞かれたら“冒頭3分です”と答えます。

冒頭の3分はお互いの距離感を模索し、相手に営業マンとして信頼できるかどうかを見定めて貰う時間です。

この3分で掴めなければ商談はLOSSします。逆にこの3分で掴めたら、商談を有利に進める事ができます。

それでは3分のポイントは何でしょうか?

- 人柄を宣言する

- 事前準備で収集した情報で距離感を縮める

この3分という時間で、“自分という人間”を感覚的に理解して貰う必要があります。人柄を表現する言葉というのは幾つもあります。実際に自分はどんな人だと認識をして欲しいのか。自己紹介を兼ねた冒頭3分間では、そうした人柄に関するコメントもそれとなく入れておく必要があります。“少し早口ですが”“よく笑うと言われるので”“雑談が少し多めかもしれませんが”“固いですが緊張している訳ではありません”など。事前に自分という人間を相手に伝えておくことで、聞き手はパーソナリティを意識する事になります。

さらに事前準備で調べた顧客情報を活用して、“御社に興味があります”というメッセージを伝えます。『HPにあったんですが』『○○の記事に書かれていた』『求人サイトで見かけたんですが』など、それとなく調査した情報を、お客様との会話の架け橋に活用します。“ちゃんと調べてるんだね”という印象を与えることができれば、相手との距離は縮まっています。

この3分という時間は、営業マンの人柄を理解させ、お客様との距離感を縮めるために外すことのできない大切な時間です。成約率20倍の差がこの3分にあります。

4.クロージングパターン

セールスなのでクロージングは大切です。このクロージングのパターンを明確にしておく必要があります。1回のオンラインセールスで決着を付けるのか。複数回でクロージングまで持っていくのか。その商談の次のステップが何であり、どの様な反応が取れなければ失注と認識するのか。ここが曖昧なままであれば、グレイな案件が大量に発生することになります。

クロージングを最小ステップで設計するのであれば、初期接点者は決裁者に絞る必要があります。また初期接点者が決裁者であったとしても、実際の商品・サービスを利用する部門長の理解を得なければいけないというケースも多くあります。法人にはありがちな事ですが、決裁者が複数存在するパターンです。初回クロージングのパターンと最終クロージングに分ける等、パターンを事前に認識した商談設計が必要です。

4)まとめ

今回は新規開拓営業をオンラインセールスで成功するためのポイントを整理してきました。オンラインセールスで成果を上げるために、『最も大切なことを一つだけ教えてください』と聞かれたら、間違いなく【相談相手になること】と答えます。「3)オンラインセールス 成功のポイント」でもお伝えしましたが、【売り込みの意識を“0”】にできれば、半分以上は成功すると考えています。

その分野やテーマにおける相談者やコンシェルジュとは何でしょうか?そのポイントは次の3点です。

- 説明ではなく聞き役だと意識する

- 提案ではなくアドバイスだと考える

- 相談者を思い、自社以外のサービスでも積極的に提案する

この3点を意識できれば、オンラインセールスで成果を出すことができる様になります。どうやって売ろうか。上手にクロージングする方法は無いか。そればかりを考えると、本質を見失ってしまいます。

今や情報過多の時代に入りました。お客様が求めているのは、新たな情報ではなく、この情報の渦の中から自社にとって適切な商品・サービスはどれかを導いてくれる先導者の存在です。説明や説得ではなく、自社を理解した上でのアドバイスや納得性の高い提案です。これは時代の変化であり、営業という仕事自体のマインドチェンジが必要なのかもしれません。【売る】のではなく【売れる】状態をつくること。それは顧客との関係性においても大切なポイントになります。

営業のオンライン化によって、営業自体の本質的価値の変化が顕在化されています。

根底から営業の仕組みを見直すことを前提に、取り組んで頂けたら幸いです。

3 齋藤社長からのコメントもいただきました。

正直、私はオンラインで何かをすることは今でも苦手です。人材系の会社に入社し、朝から晩まで電話営業・飛び込み営業を経験し、直接会って信頼関係を構築する大切さを学んだからです。しかし、meet inに限らずオンラインツールを活用すれば大きな可能性を広げられることも痛感しました。待機児童を抱えたママが働けるようになったり、コロナの影響で学校・塾が休校を余儀なくされているときに授業を継続できたり、訪問することができずに営業活動が全くできない企業が少なからず売上をあげられたり。と。オンラインツールは決して魔法の杖ではありませんが、活用することで雇用の創出・学習の継続・営業活動の再開が実現できることで、生活の可能性が大きく広がると思います。中にはオンラインツールを使用すれば売上が5倍にあがる! みたいな広告も見ますが、それは本当に極端な例で、あくまでもオンラインツールは道具であり、手段の一つです。現在この手段を「どのように活用して、目的を果たすか?」ということが肝心になっています。今後はこのあたりの活用方法の共有・ソリューション提供など、ソフト面の強化をはかり、コロナと共存する世界、労働人口減少が著しい日本に、少しでも貢献できれば幸いです。

とコメントくださった、齋藤さん。

コメントにもありましたが、齋藤さんのように、オンラインが苦手だからこそ、中小企業の苦手意識ある皆さんにこれだけのスピード感で受け入れられたこと、広がったことに納得感があります。そして事業の根底に働き手としてのママ支援、想いの大きさも在られるからこそと感じます。まだまだこれからと話される、齋藤さんの活動をこれからも注目し続けたいと思います。

以上(2020年7月作成)