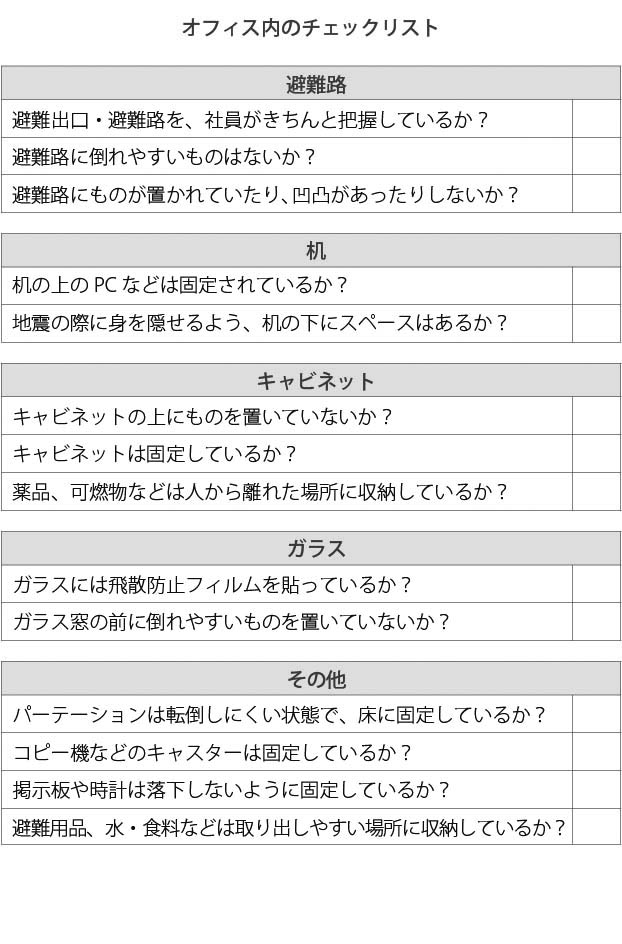

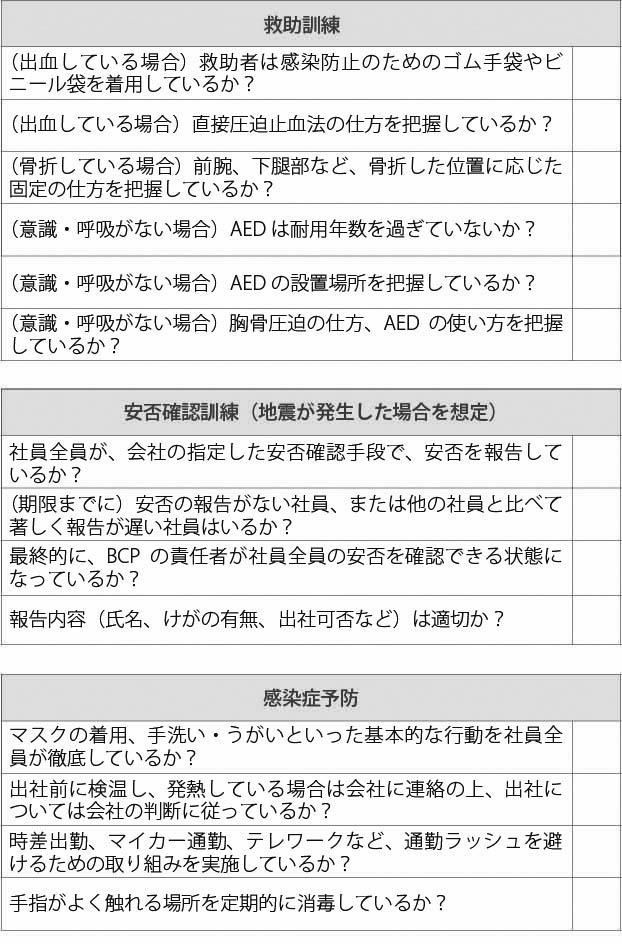

1 オフィス内のチェックリスト

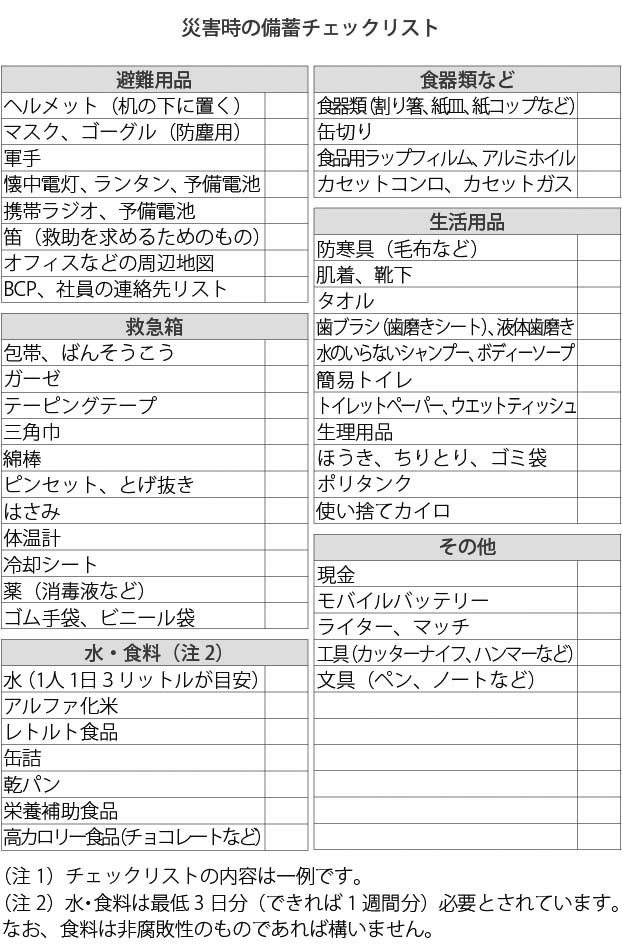

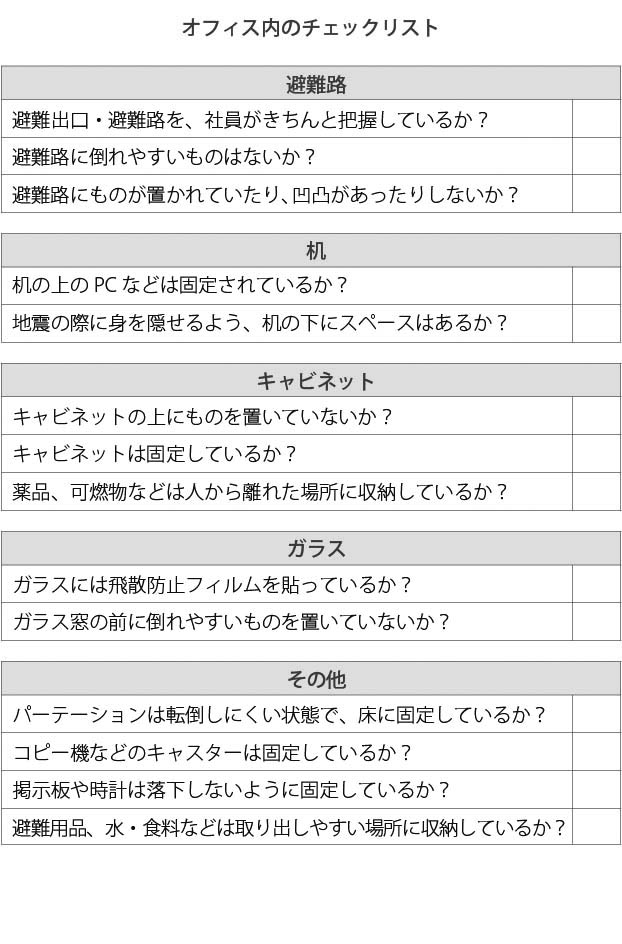

2 災害時の備蓄チェックリスト

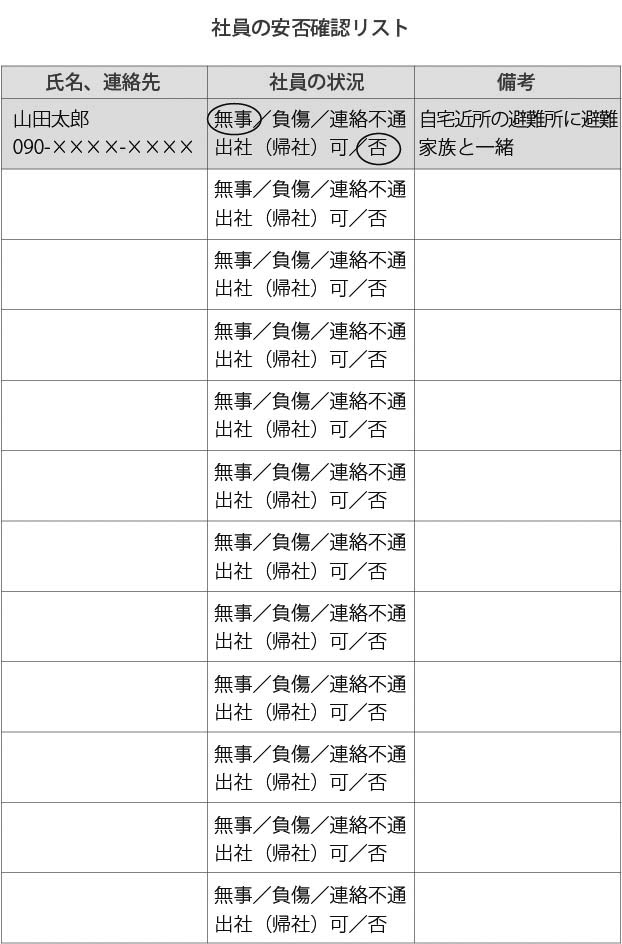

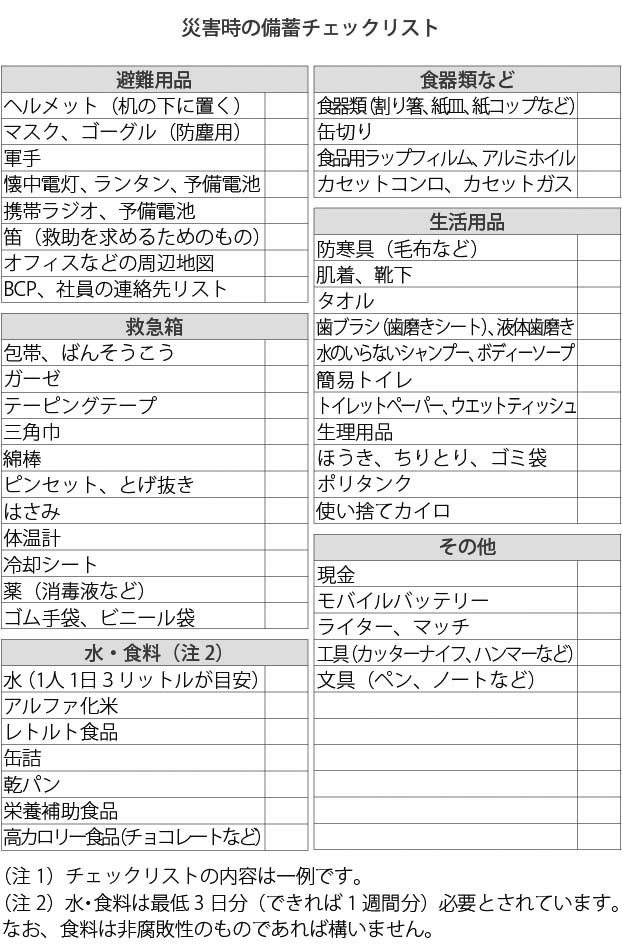

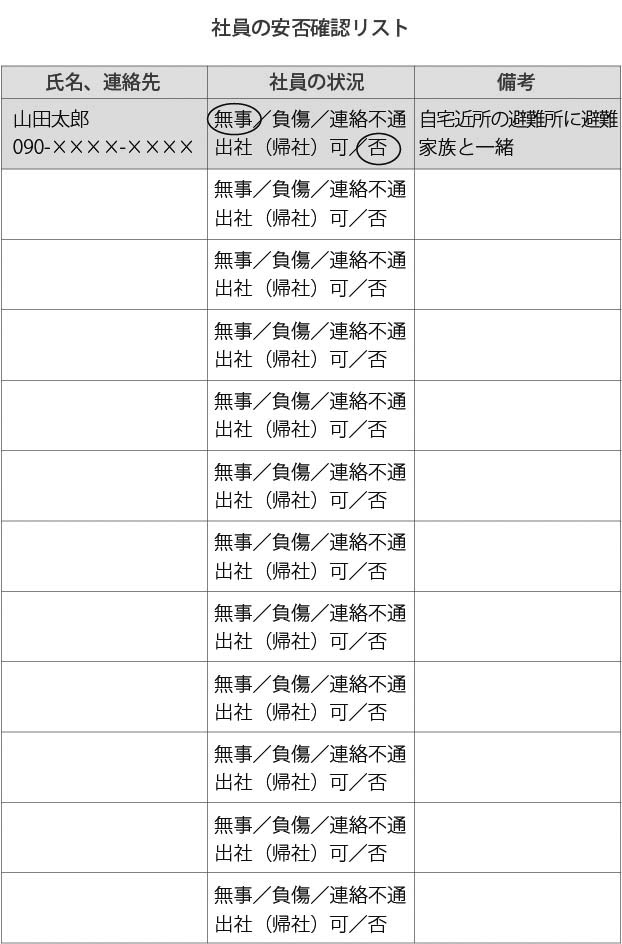

3 社員の安否確認リスト

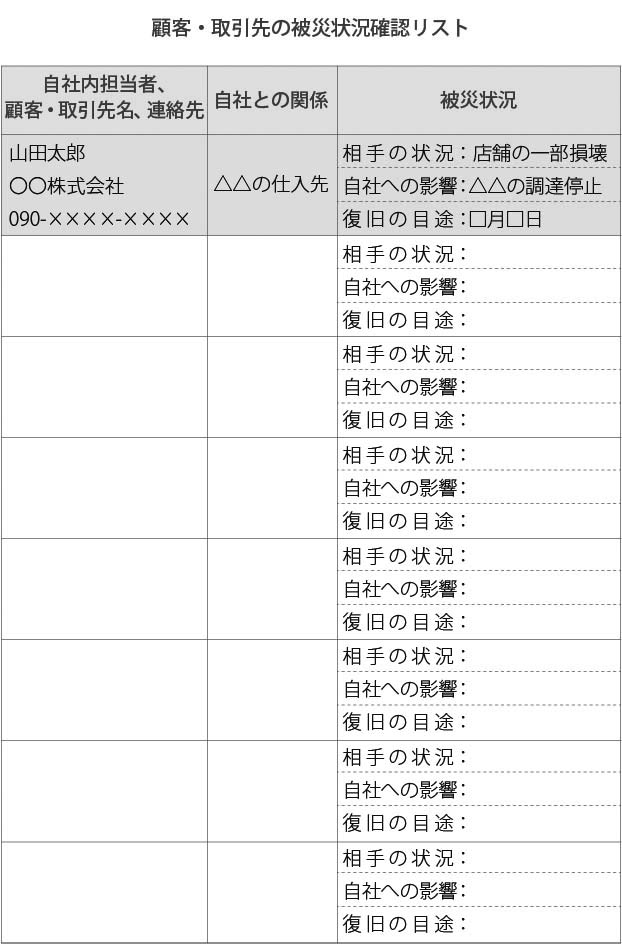

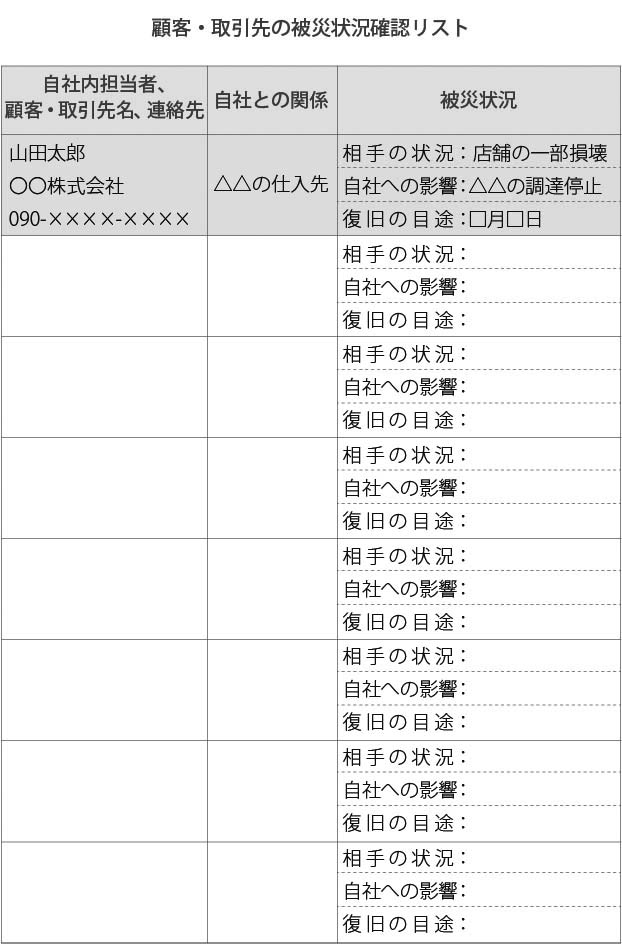

4 顧客・取引先の被災状況確認リスト

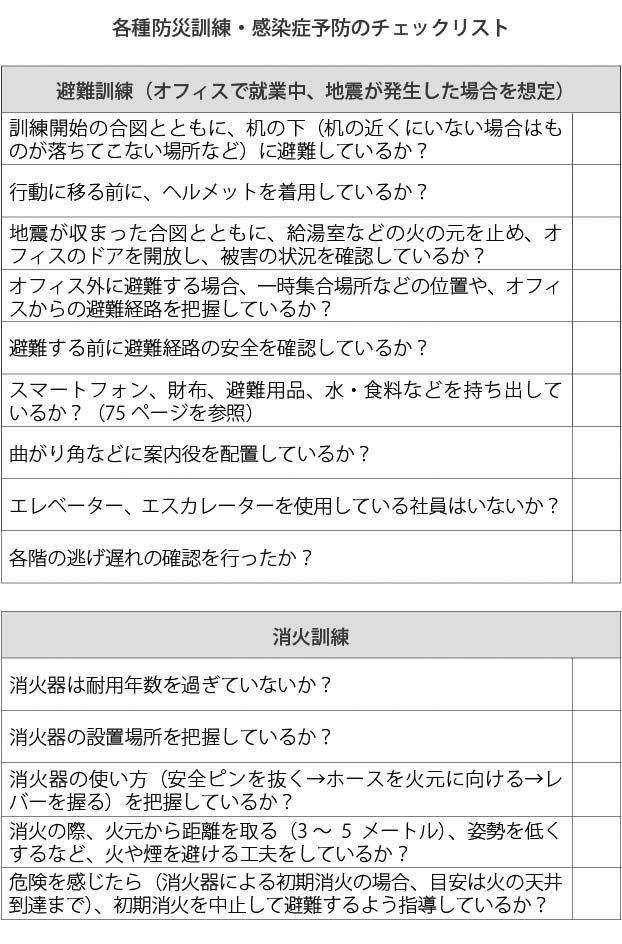

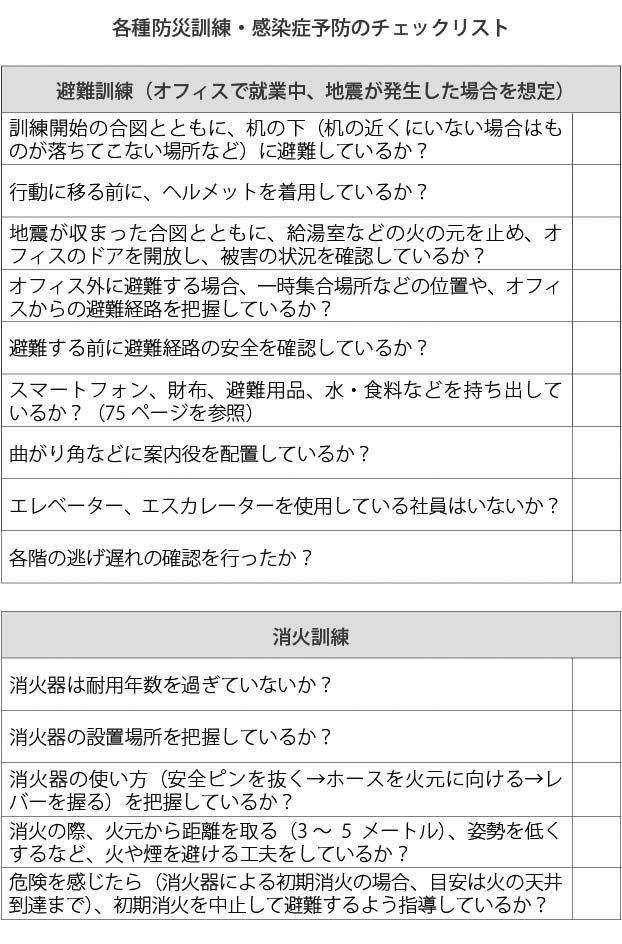

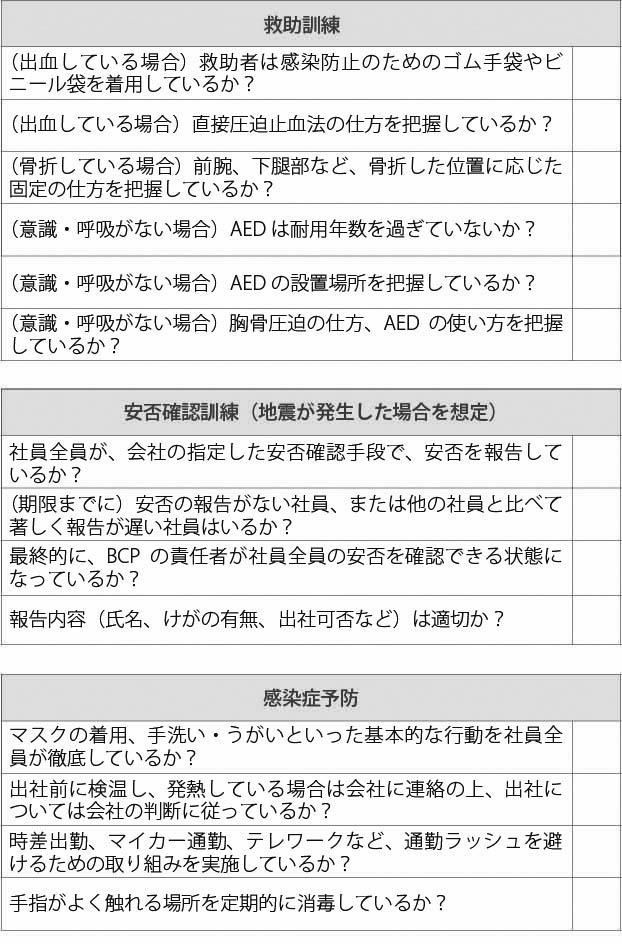

5 各種防災訓練・感染症予防のチェックリスト

以上(2020年4月)

pj60216

画像:Maslakhatul Khasanah-Shutterstock

Just another WordPress site

以上(2020年4月)

pj60216

画像:Maslakhatul Khasanah-Shutterstock

納税地を管轄する税務署長に対し、災害などの止(や)んだ日から相当の期間内に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を提出した場合、その承認を受けることにより、税務署長等が指定した日(災害などの止んだ日から 2カ月以内)まで申告・納付などの期限が延長されます。

「災害などの止んだ日」とは、申請者に特別な事情がある場合を除いて、客観的に見て、申告・納付などの期限延長の申請をした人が、申告・納付などの行為をするのに差し支えないと認められる程度の状態に回復した日になります。例えば、新幹線の運行休止など交通の途絶があった場合、交通機関が運行を始めた日などが災害などの止んだ日になります。

2011年3月11日に発生した東日本大震災のときには、地域を定めて申告・納付期限を延長する対応が取られました。

2018年9月6日に発生した北海道胆振東部地震のときも、北海道の一部の地域で申告・納付期限を延長する対応が取られました。

なお、地域指定された地域に納税地がある個人または法人については、特段の手続きを経ることなく、自動的に申告・納付の期限が延長されます。また、申告・納付期限延長措置の終了に関しては、各地域の復興などの状況を踏まえ、国税庁のウェブサイトなどで告示されます。地域指定に関する情報は定期的に確認しましょう。

顧問税理士が被災したら、期限までに顧客の申告ができないことが想定されます。こうした場合、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」に必要事項を記載し、納税地を管轄する税務署長に提出し、その承認を受けることで、税務署長等が指定した日(災害などの止んだ日から2カ月以内)まで期限が延長されます。

災害などにより国税の納期限が延長された場合、延長された期間については、その国税に係る延滞税および利子税は課されません。また、申告・納付などが適正に行われない場合に課される加算税については、認められた延長期限内に申告を行えば課されません。

以上(2020年4月)

(監修 税理士法人AKJパートナーズ 税理士 森浩之、税理士 中川昌紀、CFP(日本FP協会認定) 辻野顕子)

pj30105

画像:Maslakhatul Khasanah-Shutterstock

通常、取引先などの慶弔、禍福に際して支出する費用(見舞金や香典費など)は、贈答などと同様の行為とされ、交際費として取り扱われ、一定の金額以上については損金処理することができません。

ただし、被災前の取引関係の維持・回復を目的として、取引先の復旧過程において、その取引先に対して行った災害見舞金の支出、事業用資産の供与などのために支出した費用は、交際費などに該当しないものとして全額損金処理することができます。

なお、こういった災害見舞金などについては、領収書の発行を依頼するのが難しいケースが多いですが、帳簿書類に相手先の名称や所在地、支出年月日などを記載しておけば問題ありません。

取引先などの債権を合理的な理由がなく免除した場合、原則、取引先などに寄附したものとされ、一定の金額以上については損金処理することができません。ただし、災害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援目的で売掛金、貸付金などの債権を免除する場合、その免除したことによる損失(債権免除損など)は、寄附金または交際費以外の費用として、全額損金処理することができます。

また、既契約のリース料、貸付利息などの減免を行う場合や、災害発生後に取引条件を変更する場合も、同様に取り扱われます。

災害を受けた取引先の復旧過程において、復旧支援を目的として低利または無利息による融資を行った場合、通常収受すべき利息と実際に収受している利息との差額は、寄附金に該当しないものとされ、全額損金処理することができます。

災害時、倫理的・社会的要請により自社製品を被災地などに無償で提供することがあります。これは、国が被災者を支援することと同様です。また、広告宣伝費と同様の性質があるとも考えられるため、寄附金に該当しないものとされ、無償で提供した自社製品の金額は、全額損金処理することができます。

以上(2020年4月)

(監修 税理士法人AKJパートナーズ 税理士 森浩之、税理士 中川昌紀、CFP(日本FP協会認定) 辻野顕子)

pj30104

画像:Maslakhatul Khasanah-Shutterstock

商品、店舗、事務所などの資産が災害により被害を受けたことで、次のような損失・費用が生じたときは、その損失・費用の額は損金処理することができます。

被災した固定資産(以下「被災資産」)について、支出する費用に係る「資本的支出」(原状回復を超えて資産価値を高めるため、固定資産として計上しなければならない支出)と修繕費(損金処理することができる支出)の区分については、次の通りです。

災害により被害を受けた社員やその親族などに対して、一定の基準に従って支給する災害見舞金については、福利厚生費として損金処理できます。

災害が発生した事業年度の欠損金(税務上の利益がマイナスであること)のうち、棚卸資産、固定資産、繰延資産に対して生じた損失(その災害が原因のものに限る)の額を災害損失欠損金といいます。この災害損失欠損金については繰戻し還付という制度を受けることができます。これは、災害が発生した事業年度の前事業年度(青色申告の場合、前々事業年度も対象)に生じた所得について法人税の納税を行っている場合、その納税額のうち災害損失欠損金の範囲内で、還付を請求できるという制度です。

以上(2020年4月)

(監修 税理士法人AKJパートナーズ 税理士 森浩之、税理士 中川昌紀、CFP(日本FP協会認定) 辻野顕子)

pj30103

画像:Maslakhatul Khasanah-Shutterstock

財務対策は、被災直後に表立った問題となりにくいため、後回しにされがちな災害対策です。しかし、防災や減災に対する具体的な対策は取っていても、いざ災害が起きると想定外の被害が生じ、復旧費用などで資金繰りが急速に悪化する恐れもあります。

また、災害により事業がストップした場合も、人件費などの支払いはしなくてはなりません。こうした場合、復旧過程においては資金が必要になります。

一般的に、緊急時において、月商(月の売上高)の1カ月分を目安に準備しておくとよいといわれていますが、実際は業種や資産の所有状況など、会社ごとの事情や災害規模によって異なります。今、会社が被災し、事業がストップした場合、再開までに必要な資金(事業がストップした場合の運転資金(キャッシュフロー)と復旧に必要な資金)はいくらかを、正確に把握しておかなければなりません。

例えば、中小企業庁「中小企業 BCP策定運用指針」の財務診断モデルでは、必要事項を入力することで、災害時におけるキャッシュフローや復旧費用が予測できます。

定期預金などのように、払い戻しに一定の手続きが必要なものは別途把握しておきましょう。また、小口現金の紙幣が被災により破れたり、燃えたりした場合、損傷状況によって価値が全額、半額、失効の3パターンに分かれます。業種などにもよりますが、現金の保有は少額に抑えるのが無難です。

加入している保険が、どのような被災状況時に活用でき、どの程度の期間で保険金が支払われるのかを把握しておきましょう。

決算期だけでなく定期的に時価を把握し、どの程度の資金になるのかを把握しておきましょう。また、売却手続きや、売却時に考慮しなければならない特有の背景などもまとめておきましょう。

災害時などに利用できる、(政府系)金融機関や信用保証協会の制度があります。事前に融資条件や手続きを把握しておきましょう。また、オーナーは経営者個人からの借入も考えられます。

以上(2020年4月)

(監修 税理士法人AKJパートナーズ 税理士 森浩之、税理士 中川昌紀、CFP(日本FP協会認定) 辻野顕子)

pj35095

画像:Maslakhatul Khasanah-Shutterstock

税理士A

まず想定されるのは、オフィスなどの建物の損壊、商品や車両の水没や損傷といった会社が保有する資産の被害です。被災直後には損壊度合いがそれほどひどくないように感じられても、その後の余震などにより損壊する危険性があるとして、行政から建物への立ち入りを禁止されることもあります。こうした場合、営業や操業自体が完全にストップしてしまいかねません。

税理士B

他には、人に関する問題もあります。例えば、社員の住居が損壊したり、浸水したりした場合、出勤どころではないでしょう。社員がいなければ、通常の営業活動ができず、会社に大きな影響を与えます。

会社によっては、被災した社員に日常の生活を少しでも早く取り戻してもらえるよう、災害見舞金を支給するケースも出てくるでしょう。

税理士A

災害の規模や被災状況によって異なるため一概にはいえませんが、まず被災した場合に必要となる資金を把握しておくことは必須です。BCPを策定する際も、最悪のケースまでを想定しておかなければならないでしょう。

例えば、オフィスなどの建物の被害は、取り壊して建て直す場合が、最も資金が必要になるケースだと思います。その他の資産(商品や固定資産など)についても新品を購入した場合、いくら必要なのかを把握することが、対策を講じる上での1つの基準になります。

また、外部の資金調達先について、災害時に受けられる融資の条件や手続きを事前にまとめておくなど、被災時の混乱の中でも、できる限りスムーズに融資を受けられるように準備をしておくことはとても大切です。

税理士B

会社としては、建物などの資産の修繕や、流通網などの原状回復に資金が必要になるため、社員に災害見舞金を支給するケースは、あくまで余裕があればの話になります。

災害見舞金は支払った会社側で損金処理することができますし、受け取った社員側にも源泉所得税は課されません。

ただし、災害見舞金を支給する際は、被害を受けた社員に一律に、一定の基準に従って支払う必要があります。特定の社員だけに支給した場合には、給与などの扱いを受ける恐れがあるからです。

なお、こうした基準を設けるに当たっては、災害見舞金規程などを事前に作成しておくのが理想ですが、被災後に作成した場合でも税務上の問題はありません。

税理士A

まずは、1カ月でどのくらいの資金が必要なのかを正確に把握しておくことが大切です。損益計算書の損益だけでなく、キャッシュフロー計算書を作成し、資金状況を月次ベースで把握するのです。その数値を経営者だけでなく、役員などとも共有します。

また、保険に加入している場合は、保険の内容を整理して、被災したときにどの程度の保険金がもらえるのかも確認しておきましょう。

実際に被災したときには、現場は混乱し、また、資料の紛失なども起こり得ます。税務・財務に限ったことではなく、どれだけ事前に準備をしているかが、その後の事業継続に大きな影響を及ぼすことを認識しておきましょう。

以上(2020年4月)

(監修 税理士法人AKJパートナーズ 税理士 森浩之、税理士 中川昌紀、CFP(日本FP協会認定) 辻野顕子)

pj30102

画像:Maslakhatul Khasanah-Shutterstock

使用者の責に帰すべき事由により休業する場合、会社は休業期間中、社員に平均賃金の60%以上の休業手当を支払わなければなりません。使用者の責に帰すべき事由には、会社の故意・過失による場合はもちろん、不可抗力を主張し得ない全ての場合が含まれます。

休業が不可抗力によるものと認められれば、休業手当の支払いは不要ですが、そのためには次の2つの要件を満たす必要があります。

例えば、オフィスが損壊して事業を行えない、防災気象情報が出ていて、安全のために社員を自宅待機させる必要があるなどの理由で休業する場合、休業手当の支払いは不要となる可能性が高いです。

一方、オフィスに直接的な被害はないが、道路が損壊し資材が届かないなどの理由で操業できずに休業する場合、判断が分かれます。日ごろの備蓄管理の状況、他の調達手段の可能性、災害発生からの期間などによって、休業手当の支払いが必要になる可能性があります。

事業を行えない状態で休業手当を支払うのは、会社にとって負担です。こうした場合、「雇用調整助成金」が役立ちます。

雇用調整助成金は、経済上の理由(停電の影響で営業ができない、新型ウイルスによる感染症の影響で客数が減ったなど)により休業する会社などが受給できます。また、大きな災害などの場合、助成率の引き上げなどの特例措置が実施されることがあります。

不可抗力による休業の場合、休業手当の支払いは不要です。しかし、給与も休業手当も支払われない状態が続くと、今度は社員の生活が心配です。こうした場合、「雇用保険の基本手当」が役立ちます。

基本手当は会社を離職した社員が受給するものですが、大きな災害の場合、実際に離職していない社員も受給できる可能性があります。後に雇用する約束をして社員を一時離職させる場合も同様です。

雇用調整助成金や雇用保険の基本手当は、災害の状況などによって受給額や受給手続きが変更されることがあります。詳細については、最寄りの労働局やハローワークに確認してください。

以上(2020年4月)

(監修 社会保険労務士 志賀碧)

pj00448

画像:Maslakhatul Khasanah-Shutterstock

地震などの場合、建物の損壊などの一次災害が収まったからといってむやみに出歩くと、落下物による負傷などの二次災害に遭う恐れがあります。こうした場合、会社は二次災害を防ぐため、社員に自宅待機させることがあります。主な方法は、会社が休業を命じる方法と、社員が休暇を取得する方法の2種類です。

二次災害の恐れがある場合、会社は強制的に事業をストップしたり、通勤に危険が伴う社員に対し出勤しないよう指示したりするなど、休業を命じて自宅待機させることができます。こうした場合、仮に社員が出勤したいと言っても、会社は自宅待機を命じることができます。なお、自宅待機を命じる場合、休業手当の支払いが必要になることがあります。

社員に休暇を取得させて自宅待機させる場合、就業規則等に基づき、社員に休暇を申請してもらうことになります。休暇は本来、社員が自身の希望に基づいて取得するものなので、休暇を取得するよう社員に強制することはできません。

つまり、会社は社員に対し、休暇の取得を勧めることはできますが、社員がこれを拒んだからといって、懲戒処分など不利益な取り扱いをすることはできません。

なお、社員が休暇を取得して自宅待機する場合、会社がその間の給与を支払う義務があるかは、休暇の種類によって異なります。年次有給休暇の場合、自宅待機中の給与を支払う必要があります。一方、就業規則等で、災害時や病気療養時に付与する特別休暇を設けていて、その間は無給とする規定がある場合、給与を支払う必要はありません。ただし、年次有給休暇と特別休暇の両方を取得できる場合、どちらを取得するかは社員の希望によります。

就業時間中に災害が起きた場合、会社としては、危険が取り除かれるまで、社員をオフィスで待機させることを考えるでしょう。ただし、その待機命令が必ず認められるとは限りません。

社員は労働契約に基づき、就業時間中は会社の命令に従う義務を負っているので、就業時間中であればオフィスで待機するよう命じても問題ありません。一方、就業時間外の行動については、原則として会社が介入することができません。従って、危険があるからといって、終業後もオフィスにとどまるよう命じることはできません。

では、社員に「オフィスにとどまるように要請する場合」はどうでしょうか? 会社としては、社員の安全を確保したいという思いがあります。しかし、災害時、社員は親族や住居が心配で、一刻も早く帰宅したいと考えます。難しいところですが、オフィスでの待機要請にそれほどの強制力はないと考えるべきでしょう。

以上(2020年4月)

(監修 社会保険労務士 志賀碧)

pj00447

画像:Maslakhatul Khasanah-Shutterstock

被災したオフィスの復旧など、臨時の必要がある場合、会社は労働基準法第33条に基づき、復旧活動などに必要な範囲で、社員に時間外労働や休日労働(以下「時間外労働等」)を命じることができます。これを「災害時の時間外労働等」といいます。

社員が災害時の時間外労働等を行った場合、「36協定」(労働基準法第36条に基づく労使協定)による平常時の時間外労働等と同様、法定以上の割増賃金の支払いが必要です。一方、災害時は平常時の場合と異なる点があります。

例えば、平常時の時間外労働等は、36協定で定めた時間数や労働基準法の上限を超えて命じることはできませんが、災害時の時間外労働等には時間数の上限がありません。また、災害時の時間外労働等は、18歳未満の年少者や派遣社員にも命じることができます(妊産婦については、本人が請求した場合、不可)。

災害時の時間外労働等を社員に命じるには、事前に「非常災害等の理由による労働時間延長・休日労働許可申請書」という書面を所轄労働基準監督署に提出し、許可を得る必要があります。

ただし、事態が急迫していて事前に許可を受ける時間がない場合は、事後の届け出でも問題ありません。

災害時の時間外労働等の許可基準は概ね次の通りです。

この他、災害発生から相当の期間が経過した場合も、許可されないことがあります。

災害時は、仕事や生活の変化による疲労の蓄積などから、平常時よりも過重労働が発生しやすくなります。仮に、過重労働が原因で社員が健康障害を発症すると、安全配慮義務違反を問われることがあります。

また、災害によって社員の親族が負傷したり、社員の住居が損壊したりしている場合もあります。こうした事情を考慮せずに時間外労働等を命じると、後々社員とトラブルになる恐れがあります。

そのため、事前に社員の疲労や親族、住居の状態についてヒアリングするなど、慎重な対応が必要になります。

以上(2020年4月)

(監修 社会保険労務士 志賀碧)

pj00446

画像:Maslakhatul Khasanah-Shutterstock

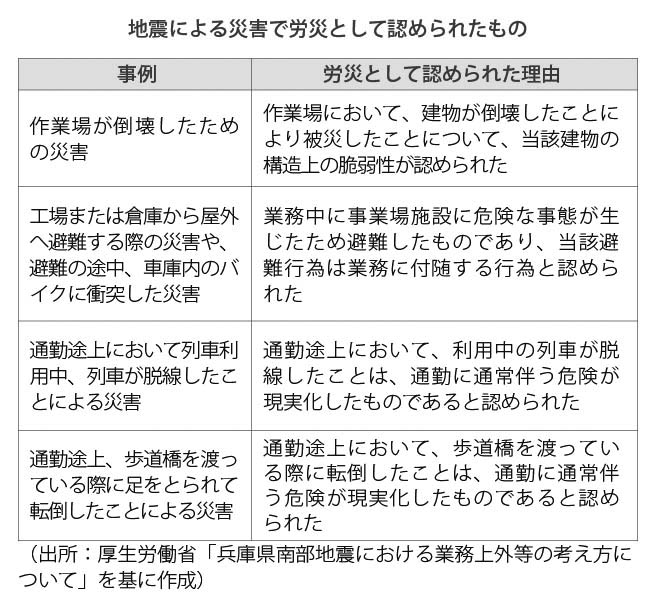

労災は、業務上の事由による「業務災害」と、通勤による「通勤災害」とがあります。災害は業務とは関係なく発生するので、災害による負傷が業務上の事由に当たるのか、疑問に思うかもしれません。

実際は、業務中や通勤途中の災害による負傷は、労災として認定されやすい傾向にあります。オフィスや通勤経路に被災しやすい事情(建物や道路の構造上の脆弱性など)があって、その危険が災害によって現実化したものと考えられるからです(下図を参照)。

会社は、社員が安全で健康に働けるよう配慮する「安全配慮義務」を負います。この配慮が不十分なために労災が発生した場合、社員から損害賠償などを求められる恐れがあります。

例えば、オフィスの什器の固定が不十分で、地震によってその什器が倒れてきたために社員が負傷した場合(業務災害)、安全配慮義務違反を問われる恐れがあります。

また、防災気象情報が出ているなど、危険がある状態にもかかわらず、会社が出勤を命じたために社員が被災した場合(通勤災害)も同様です。 オフィスなどの設備点検はもちろん、被災の危険がある場合には、社員に自宅待機を命じるなど適切な対応をしないと、単なる労災では済まなくなってしまうでしょう。

なお、業務の内容にもよりますが、災害時に在宅勤務を命じることができる体制を整えておくことで、社員の安全を確保しつつ業務への影響を抑えることができます。

以上(2020年4月)

(監修 社会保険労務士 志賀碧)

pj00445

画像:Maslakhatul Khasanah-Shutterstock