書いてあること

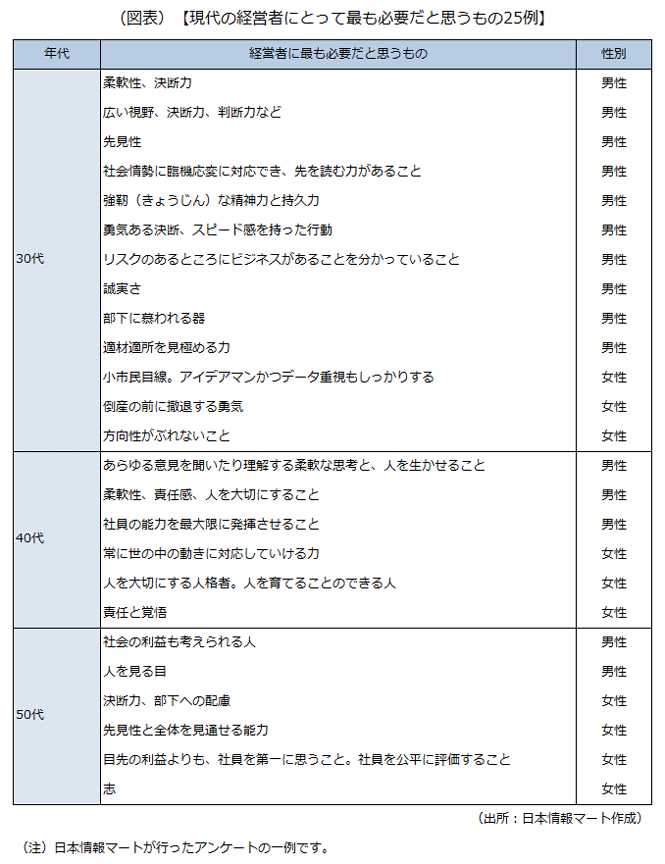

- 主な読者:後継者候補や企業に、どのような訓戒を残せばよいか迷っている経営者

- 課題:企業にとって最も大切なことを分かりやすく伝え、後継者に実践してもらう

- 解決策:偉大な先人たちの家訓を参考にする。伝えられる側の気持ちにも配慮し、言いたい

ことを絞り、押し付けを避ける

1 家訓は偉大な先人たちの「知恵の結晶」

愛情を注いで育て上げた子供や孫、あるいは経営する企業について、自分が去った後の行く末を案じる気持ちは、誰にでもあるものです。こうした不安を少しでも和らげるために、子孫や部下に対する訓戒として「家訓」を遺すことは、古くから行われてきました。

東京・日本橋の老舗企業である伊場仙(後述)は、投機を戒める家訓を守ったおかげで、バブル崩壊時に損害を免れたといいます。家訓とは、偉大な先人たちが自らの人生経験から得た教訓や価値観を、後継者たちが活かせるようにまとめた「知恵の結晶」ともいうべきものです。

本稿では、企業の後継者に伝える家訓づくりの参考になるように、生きていく上での処世術や、組織の永続に関するもの(企業を永続させるための教え、組織のリーダーとしての心構え)に重点を置いて紹介します。なお、参考文献を引用したものは、現代仮名遣いに直すなど平易に読めるようにしており、必ずしも原文とは一致しません。参考文献を記載していない家訓は、当該企業に直接確認をしています。

2 日常生活に関する戒め

実はどの時代に遺された家訓も、「朝は早く起きなさい」「怠けるな」「酒に溺れるな」「忍耐せよ」など、親が子供に諭す“小言”のような内容が多くを占めています。

小説「三国志演義」では天才的な軍師として活躍している中国・三国時代の諸葛亮(孔明)ですが、妹の子に対して戒めたとされる書簡の中に、次のような一節があります。

「自分の意志を抑えることを学び、感情的な些細(ささい)にとらわれず、疑問に対しては謙虚に教えを請い、また人に対する疑いや恨みをなくすようにすれば、たとえ一時的に挫折することがあっても、品格を損なうことはなく、実現できないことから絶望に陥ったりはしないものだ」(*1)

特に子供や親族に対しては、まずはリーダーとしてより、一人の人間として立派に成長してほしいと願うのは、親の正直な気持ちといえます。

3 生きていく上での処世術

1)武田信玄(戦国武将)

「弓矢の儀、勝負の事、十分(のうち)六分、七分の勝ちは十分の勝ちとする。特に大合戦はこのようにすることが肝要だ。なぜなら八分の勝ちは危うく、九分、十分の勝ちは味方が大敗する下地になる」((*2)を現代語に訳しています)

特に大きな戦いで完勝すると心におごりが生じ、後の大敗につながると戒めたものです。戦国時代最強ともいわれた武田軍団を支えたのは、トップである信玄の用心深さでした。急成長を続けている企業ほど、こうした家訓を遺しておくべきかもしれません。

2)徳川光圀(水戸藩主)

「掟(おきて)に怖(お)じよ、火に怖じよ、分別なきものに怖じよ(後略)」((*3)を現代仮名遣いにしています)

水戸黄門でおなじみの、水戸藩の2代藩主である徳川光圀によるとされる「徳川光圀卿壁書」の一節です。光圀は“不良少年”時代に一念発起して勉学に励み、後に「大日本史」の編さんなどの文化事業にも力を注いだ君主とされています。

上記の家訓は現代風に解釈すると、法令遵守、災害対策、内部統制および顧客対応というリスク管理に対する警鐘とも受け取れます。企業にとって影響の大きいリスクをズバリと指摘する家訓は、遺された後継者にとって有益なアドバイスになるでしょう。

4 企業を永続させるための教え

1)半兵衛麸(京都府京都市)

「財を残すは下、事業を残すは中、人を残すは上、

されど、財なくば事業保てず、事業なくば人育たず」

1689年(元禄2年)創業の、京麸・京ゆばを製造販売する「半兵衛麸」(京都府京都市)に、「先義後利」「不易流行」の家訓とともに伝わる教えです。企業の経営者にとって最も大切にすべきものは人材でしょう。しかし、企業である限りは利益を出すことも必要だという、理想を掲げつつも現実との両立を促す内容となっています。「商売であるのでもうけないといけないが、大事なのはもうけた金を何に使うかだ。世の中のために使うということが大事だと考えており、その1つに人材育成がある」(玉置万美社長)とのことです。

老舗と呼ばれる商家の家訓の中には、「先義後利」や「三方よし」に代表されるように、自社の利益だけでなく、企業倫理や社会に貢献することを重視した、現代のCSR(企業の社会的責任)に通じる内容の教えが少なくありません。

経営者が自社を永続させたいと願うのは当然ですが、半兵衛麸の家訓には、ステークホルダーから「この企業は永続させたい」と思われることが、結果的に企業の永続につながるという教訓が込められているようです。

2)大七酒造(福島県二本松市)

「起きて造って、寝て売れ」

1752年(宝暦2年)創業の老舗酒造「大七酒造」(福島県二本松市)で先代から受け継がれた家訓で、朝早起きして一生懸命おいしい酒造りに励んでいれば、売る段階で苦労しないという教えです。

第10代当主の太田英晴社長は、「今の時代、マーケティングが非常に重要であることは言うをまたないが、それでも、良いものを一生懸命に造ってきたという自信がなければ、相手の心を捉える良いマーケティングにつながらない。家訓は今でも私どもの心に生きている」と言います。

また、同社には「外に樫(貸し)、内に花梨(借りん)」の家訓とともに、中庭に植えられた花梨の木が残っています。江戸時代に地元の藩主の別邸で落雷に遭った木を、4代目の当主が賜って植えたもので、雷が一度落ちた木には二度と落ちないだろうという験(げん)担ぎもあるそうです。高品質な酒米の購入や、高品質を維持するための設備投資、醸造過程での長期間の熟成など、「酒蔵の経営は資金力が大切」(太田社長)であり、家訓は「堅実経営と、世間に対して貸しをつくる社会貢献の教えとして受け継がれている」(同)そうです。

3)伊場仙(東京都中央区)

「2とつくことには手を出すな」

1590年(天正18年)創業の、うちわ・扇子・和紙製品を製造販売する東京・日本橋の老舗「伊場仙」(東京都中央区)で代々受け継がれてきた訓えです。「2とつくこと」とは、セカンドビジネスや投機、セカンドハウス、セカンドカーなど、本業と異なる分野やぜいたく品を意味します。「1つの事業でも続けていくのは大変なので、2番目に手を出す余裕はないと、父から口伝として教えられた」(第14代当主の吉田誠男社長)そうです。

同社はこの他、災害に備えておくことの重要さも伝えられてきたといいます。吉田社長は「江戸は火災や震災が多く、400年の歴史で店舗は10回焼失している。今は地震保険などの備えがあるが、かつては災害時に仮店舗も開ける避難地を所有し、店舗を復旧させるための材木の貯木もしていた」と話しています。

5 組織のリーダーとしての心構え

1)立花宗茂(戦国武将)

「戦は兵数の多少によるものではない。一和の(一つにまとまった)兵でなくては、どれほど大人数であっても勝利は得られないものだ。道雪(注)以来、我らにおいても、小人数をもってたびたび大勝利を得た。これは兵の和によるものだ。その一和の元は、日ごろから心を許して親しむことにある。そうしておけば、ただ一言によっても身命を捨てるものであるから、大将たる者は心得ておくべきだ」((*4)を現代語に訳しています)

(注)立花宗茂の義父である立花道雪を指します。

この教えを遺した立花宗茂は、豊臣秀吉から「東の本多忠勝、西の立花宗茂。東西無双」とたたえられた武将です。関ヶ原の戦いで西軍に味方していったんは改易(取り潰し)されましたが、誠実で廉潔な人柄や武将としての能力が徳川家康・秀忠に評価されて、後に旧領への復帰を果たし、柳川藩(福岡県)の藩祖となりました。

宗茂に対する家臣の信望は厚く、改易後の浪人時代にも一部の家臣が付き従い、他家に移った旧家臣も経済的な援助をしながら宗茂の復帰を待ち望んだといわれています。

企業にも劣勢の状況で挑戦しなければならないときや、苦境に立たされるときがあるものです。そのようなときこそ、日ごろ築いてきた従業員との信頼関係が大きな意味を持つことでしょう。

2)久保本家酒造(奈良県宇陀市)

「一年の計は田でせよ

百年の計は山でせよ

それ以上は人でせよ」

1702年(元禄15年)創業の「久保本家酒造」(奈良県宇陀市)に伝わる家訓です。酒造りは田で米をつくることから始まり、1年はかかります。また、久保家では山林を所有していますが、出材まで100年がかかります。しかし、何よりも大切なのは「人」なのだという教えです。

同社は2003年に生もと造りを導入するに当たり、新たな杜氏(とうじ)を招くなど多数の協力者を得ました。「周りの人が助けてやろうと集まってくれるような、人間としての器をつくっていくことが、『人でせよ』という意味なのだと痛感している」(第11代当主の久保順平社長)そうです。

同社にはこの他にも、「自分はぜいたくせず、人様を優先させよ」「自利・利他」、第6代当主の弟と親交のあった福沢諭吉の言葉を家訓にした「家業に励み、他を羨むな」といった教えが伝えられています。

6 家訓を遺される側にも配慮を

1)時代の変化に即した家訓に

建国者や創業者の偉業の恩恵が、その後の何世代にもわたって及ぶ時代であれば、家訓は金科玉条のように守られても不思議ではありません。しかし、先代と同じことだけをしていては生き残れない可能性もある現代では、先代の家訓は一歩間違うと、一方的な時代遅れの「押し付け」と受け取られることにもなりかねません。

前述の伊場仙の吉田社長によると、「江戸の老舗には、家訓が遺されている店はそれほど多くない。江戸は経済環境の変化が激しく、火事などの災害も多かったため、のれんを守っていくためには、家訓を遺すことよりも、業態や経営の柔軟性を失わないことのほうが重視されていた」ようです。

無借金経営を勧める家訓が遺っている前述の大七酒造では、2002年の創業250周年記念事業として、新社屋および精米工場を建設するために借り入れを行う決断をしました。太田社長は、「祖父も父も、闇雲に節約して貯めるのではなく、いざというときに大胆に投資できるために蓄えてきた。今の時代は文字通りの無借金経営にこだわるよりは、健全経営に配慮しつつも、将来をみすえた投資をも大切にしている」といいます。

経営者が一番に守るべきものは家訓ではなく、従業員、顧客、取引先などを含めた企業そのものです。家訓を守るために企業の存続が危ぶまれては、本末転倒というものです。

2)家訓の伝達効果を高める方法

戦国時代の武将で津藩(三重県)の藩祖となった藤堂高虎は200カ条の家訓を遺し、それでも足りないとばかりに、さらに4カ条を追加しました。藩の行く末を案じる気持ちは分かりますが、家訓が実際に後継者たちの心にとどまり、活かされ続けるかというと、その伝達効果は疑わしいと言わざるを得ません。現代では、家訓を受け継ぐ人の気持ちにも配慮し、本当に伝えたいことに絞って簡潔にまとめることが、賢者の家訓をつくるための条件の一つになるといえるでしょう。

家訓の伝達効果を高めるためには、伝えたいことを絞るだけでなく、文書の書き方の工夫もあるとよいでしょう。前述の久保本家酒造の家訓のような対句法を活用した表現や、数え歌形式の家訓などは、後継者が覚えやすい家訓をつくるための参考になります。

また、後継者が日ごろから家訓を意識しやすくするための工夫があると、伝達効果はさらに高まるでしょう。家訓は文書にまとめて遺されることが多いですが、中には代々の口伝としている家もあるようです。例えば前述の大七酒造のように、中庭の木が家訓の由来になっていると、後継者はその木を見るたびに家訓を意識することになります。書家や企業にゆかりのある人に揮毫(きごう)してもらった掛け軸ないし色紙を飾っておくなど、目に入りやすい形にして家訓を遺しておくのもよいかもしれません。

7 目的ごとの家訓の種類

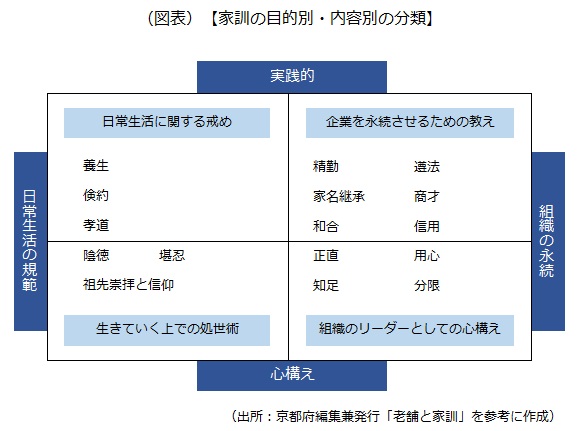

本稿で紹介してきた家訓のように、一口に家訓といっても、誰が、誰に、どのような目的で遺すかによって、内容も書き方もさまざまです。京都府が地元の老舗企業への調査などを基に編集した「老舗と家訓」(*5)では、家訓のテーマは次のように分類されるとしています。

1.家名継承、2.祖先崇拝と信仰、3.孝道、4.養生、5.正直、6.精勤、7.堪忍、8.知足、9.分限、10.倹約、11.遵法、12.用心、13.陰徳、14.和合、15.店則

さらに15.の店則については、遵法、信用、商才、倹約(始末)、職分、団結の6つに分類しています。

上記の分類を基に、家訓を目的別(組織の永続か日常生活の規範か)および内容別(実践的か心構えか)に分けて図示しました。次の図表から、家訓には日常生活に関する戒め(日常生活の規範のための実践)、生きていく上での処世術(日常生活の規範のための心構え)、企業を永続させるための教え(組織の永続のための実践)、組織のリーダーとしての心構え(組織の永続のための心構え)といったタイプがあることが分かります。

【参考文献】

(*1)「中国歴代家訓選」(永井義男、徳間書店、1991年2月)

(*2)「甲陽叢書第一篇 甲陽軍鑑 上」(高坂弾正、温故堂、1892年12月)

(*3)「日本教育文庫 訓誡篇 上」(同文館編輯局編、同文館、1910年5月)

(*4)「名将言行録 前編 下巻」(岡谷繁実、文成社、1896年11月)

(*5)「老舗と家訓」(京都府編、京都府、1970年2月)

以上(2020年7月)

pj10036

画像:unsplash