1 販売だけではない営業担当者の仕事

営業活動の中心は販売ですが、そこに至るまでには次の活動も不可欠です。これらの活動は数字には表れませんが、優れた営業担当者はその重要性を十分に理解して取り組んでいます。

- 関係者との良好な関係構築など、商品を販売しやすい環境をつくり上げる

- つくり上げた環境を活かし、顧客に適切な提案をする

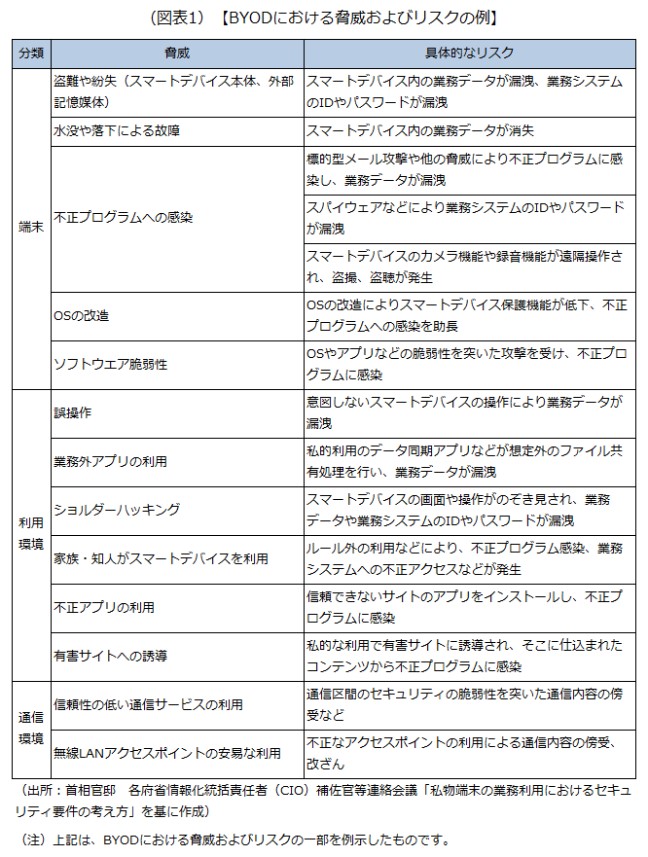

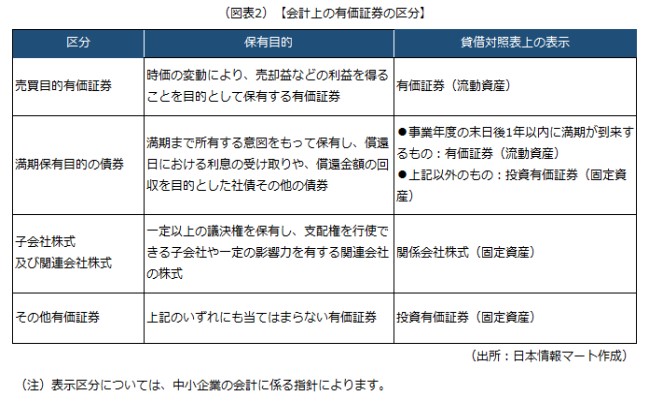

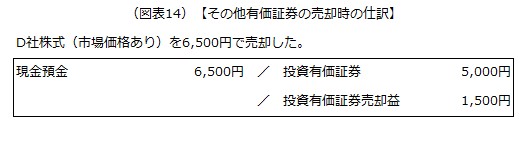

このような機能を「商品販売」「関係構築」「情報収集」「アラーム」に分類した場合、それらの関係図は次の通りです。

「商品販売」機能の活性化は、営業担当者の最終目標です。この機能を十分に発揮するためには、「関係構築」「情報収集」「アラーム」の3つの機能が欠かせません。また、「関係構築」「情報収集」「アラーム」機能から「商品販売」機能に向かう途中に、最後の壁が立ちはだかっていることが分かります。最後の壁を突破できなければ、「商品販売」機能を十分に発揮することは難しいのです。

本稿では、「商品販売」「関係構築」「情報収集」「アラーム」の各機能について確認した後、最後の壁を突破するための考え方を紹介します。

2 「商品販売」機能

「商品販売」機能とは、取り扱う商品を販売することであり、営業活動の中心です。ただし、営業担当者は営業成果として売り上げのことだけを考えていればよいわけではありません。「商品販売」機能を十分に発揮するために、営業担当者は「関係構築」機能などにも積極的に取り組まなければなりません。

一方、「関係構築」機能などが不十分であっても、コンスタントに成果を上げる営業担当者がいます。こうした営業担当者は、「事前準備が不十分でも、最後の壁を突破する力が強い」「本当に重要な場面で、上手に『関係構築』機能などを発揮している」のです。あるいは、たまたま自社の商品などを求めている顧客をタイミング良く訪問するなど、強運の持ち主であることもあります。いずれにしても、他人がまねをすることは難しいスタイルです。

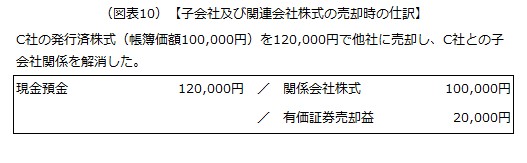

営業の基本は、あくまでも「関係構築」「情報収集」「アラーム」の各機能を十分に発揮することです。

3 「関係構築」機能

1)「関係構築」機能とは

「関係構築」機能とは、社内外を問わず、関係各所と良好な関係を構築する活動です。もし営業担当者が、「営業成果は自分の手柄。だから、社内でも社外でも一匹おおかみでいい」と考えているのなら改めましょう。顧客の要求が高度になっている現在、営業担当者だけの力には限界があります。少し乱暴な言い方ですが、「利用できる相手は利用する」姿勢が必要で、そのためには周囲との関係構築が重要となるのです。

営業担当者が「関係構築」機能を発揮すべき主な相手は次の通りです。

2)社内との関係構築

1.上司との関係

上司との関係を良好に保って信頼を獲得します。上司の信頼が得られれば自分の提案などが承認されやすくなり、営業の幅が広がります。

2.他の営業担当者との関係

他の営業担当者の好成績をうらやむだけでは前に進みません。自分よりも優れた営業担当者と積極的に情報交換を行い、そのノウハウを自分のものにしていきましょう。

3.他部門との関係

製造部門、経理部門など他部門との連携を深めましょう。営業部門と製造部門の連携がスムーズなら、少々厳しい納期にも製造部門が対応してくれるでしょう。

3)顧客との関係構築

1.窓口担当者との関係

既存顧客や見込み客から見て、営業担当者は常に頼れる味方でなければなりません。営業担当者は複数の顧客を担当しますが、顧客に「自社は○○さんが担当している営業先の1つ」と意識させては失格です。あたかも専属の営業担当者であるかのように振る舞い、「○○さんは、いつも自社のことを考えてくれる面倒見の良い担当者だ」と思わせることが重要です。

2.窓口担当者の上司の存在を意識する

営業担当者は、「自分の取引相手は顧客の窓口担当者」と考えてはいけません。窓口担当者の背後には、上位の意思決定権者がいます。その存在を常に意識しておきましょう。

3.窓口担当者の上司と商談する際のポイント

窓口担当者の上司と商談できる機会は限られています。その貴重な機会を無駄にしないよう、臆せずに自信を持って提案していきましょう。営業担当者の自信ある姿は相手に安心感を与え、信頼へとつながっていきます。

4)業界団体との関係構築

1.業界団体との関係

多くの業界には、いわゆる「業界団体」があります。必要に応じて業界団体との関係を構築しておくと、業界全体の動きが把握しやすくなります。

2.業界団体との関係構築のポイント

業界団体との関係を構築する上で注意が必要なのは、業界団体はあくまでも公平・公正な立場の組織であるということです。無理に取り入ろうとすれば、かえって不信感を抱かれます。まずはこまめに連絡するなど、自社の存在、自社の取り組み、自分の名前を覚えてもらうようにしましょう。

5)他社との関係構築

1.競合先との関係

競合先を意識し過ぎるのは問題です。競合先の営業担当者もあなたと同じ悩みを抱えているはずです。一線を引く必要はありますが、営業担当者レベルで適度に良好な関係を築き、情報交換ができる関係になるのは有意義です。

2.類似商品の販売企業との関係

直接の競合先には当たらないものの、同業界で類似した商品を販売している企業があります。こうした先を気に留めない営業担当者が多いようですが、これは残念なことです。顧客層が異なる(競合先ではない)分、ざっくばらんに情報交換ができますし、信頼関係が強まれば、互いに見込み客を紹介し合う間柄に発展することもあります。

6)友人・知人などとの関係構築

営業担当者の優劣は情報の収集・分析力にあります。社内や顧客などから得られる情報は、営業担当者には不可欠です。さらに、家族・友人・知人など営業担当者の私的な人脈から得られる情報もあります。また、セミナーや趣味などで広げた人脈を大切に育むことも非常に重要です。

4 「情報収集」機能

1)「情報収集」機能とは

「情報収集」機能とは、幅広く適切な情報を収集することです。営業担当者が収集すべき情報は多岐にわたります。「顧客との関係構築」が発揮されていれば、比較的スムーズに情報収集できるでしょう。「情報収集」機能に取り組み始めた当初、集まってくる情報は“点”にすぎないかもしれません。しかし、“点”は少しずつ連続して“線”となり、何本も“線”が引かれることで、最後は大きな“面”となります。“面”となった情報は営業戦略の方向性を確認し、必要に応じて修正していく際の羅針盤となります。

目標は、全ての情報が自分(自社)に集まるような体制を整えることです。そのために、例えば、次のような情報の収集に取り組みましょう。

2)商品情報の収集

1.同業他社の商品情報の収集

同業他社の商品情報も徹底的に収集します。一通りの情報は他社のウェブサイトなどから収集できます。

2.自社商品と他社商品の比較

自社商品と他社商品の機能などの違いをまとめた一覧表を作成することは非常に重要です。ただし、これは多くの営業担当者が実践していることなので、そこで一歩踏み込んで、顧客の窓口担当者とその上司の立場で、自社商品と他社商品について必要な情報を整理してみましょう。その際の視点は次の通りです。

窓口担当者は、複数の企業の商品を比較し、どの企業の提案が最も上司に報告しやすいかを考える傾向があります。また、自分と相性が良く、自分の意図を正確に理解してくれる営業担当者を好みます。窓口担当者が興味を示すのは、各社の商品の機能や価格などを一目で比較できるような資料です。

窓口担当者の上司(この説明では以下「上司」)は、ある程度の権限を持ち、企業全体の利益を常に考えて判断しています。誰でも知っているようなメリットや機能は、既に窓口担当者からの報告で把握しています。

上司が興味を示すのは、他社の動向、商品導入後に自社が他社より優位に立てる点です。また、「費用対効果」についてもシビアなので、上司は価格に見合ったメリットを知りたいと考えています。

3)業界情報の収集

業界団体のウェブサイトや業界紙などを確認し、業界の動向を把握します。規制強化・緩和など業界の方向性を左右する重要な情報は、必要に応じて業界団体に直接問い合わせて確認します。この確認作業は、業界団体との関係構築にもつながります。

4)顧客情報の収集

1.ウェブサイトや業界紙などを通じた基本的な情報の継続的収集

業界団体のウェブサイトや業界紙などから、顧客に関する基本的な情報を収集します。例えば顧客の窓口担当者からの連絡で、「先月、当社は新しい顧客管理システムを導入したんですよ」などと、事後報告を受けるようでは失格です。顧客より先に連絡し、「御社は新しい顧客管理システムを導入されたようですね」と先手を打つようでなければなりません。これは電話が先か後かの時間的な違いではありません。先手を打って連絡することで、窓口担当者が「この営業担当は自社のことをよく理解している。信頼できるな」と考えるようになるのです。

2.窓口担当者を通じた情報収集

業界団体のウェブサイトや業界紙などから収集できない情報は、積極的に窓口担当者に連絡して確認しましょう。窓口担当者と良好な関係を構築できていることが前提ですが、窓口担当者は自分が採用した取引先を上手に使いたいと考えているので、そのために必要な情報は提供してくれることが多いのです。

3.人脈を活かした情報収集

家族や友人などから貴重な顧客情報を収集できることもあります。友人の学生時代の後輩が顧客企業に勤めているなどのケースは意外とあるものです。

5)他社情報の収集

1.ウェブサイト、窓口担当者などからの情報収集

一通りの情報は、他社のウェブサイトなどから収集可能です。より踏み込んだ詳細な情報は、顧客の窓口担当者から収集できることもあります。窓口担当者は、自分の立場を維持するためにも、自分が選択した取引先に一番でいてほしいと考えます。そのため、同業他社について「先日、○○社さんがこんな提案をしてきたよ」などといった貴重な情報を教えてくれることがあります。窓口担当者がこうした情報を教えてくれたときは、素直に感謝しましょう。

2.窓口担当者から情報収集する際の注意点

顧客の窓口担当者が情報を提供してくれるとはいえ、それに頼り過ぎることは禁物です。窓口担当者はこちら側の情報収集力を疑い、「実は何も知らないのではないか」と考えます。一度そのように思われてしまうと、信頼を回復することは容易ではなく、最後は取引を打ち切られるといった最悪のケースもあり得ます。

3.同業他社からの情報収集

同じ業界に属している企業は情報の宝庫です。積極的に情報交換しましょう。

5 「アラーム」機能

1)「アラーム」機能とは

「アラーム」機能とは、業界・顧客・他社などのちょっとした変化も見逃さず、自社のチャンスになる場合も危機になる場合も必ず上司に報告する活動です。この「アラーム」機能が発揮されなければ、「情報収集」機能は意味がありません。

例えば顧客の窓口担当者が、「先日、○○社さんが来て、新しいサービスの提案をしてくれたよ」と貴重な情報を教えてくれたにもかかわらず、何の対策も講じず、上司にも報告しない営業担当者がいたとします。

最悪の場合、この営業担当者は取引先を○○社に奪われてしまいます。また、最悪のケースは回避できたとしても、顧客の窓口担当者は「○○社の提案内容を教えているのに、今の取引先から何のリアクションもない。もしかすると、自社にとってあまり良くない取引先なのではないか」と信頼を失う結果になりかねません。

こうしたことがないように、営業担当者は業界・顧客・他社などのちょっとした変化も見逃してはなりません。例えば、次のような変化には注意が必要です。

2)業界の動き

1.顧客が属する業界で新たな規制強化(緩和)が実施された

自社商品が規制強化(緩和)に対応しているかを即座に確認しましょう。自社商品は既に対応しているが、他社商品はまだ対応していないのであれば大きなビジネスチャンスです。逆の場合は危機であり、早急な対応が求められます。

2.業界団体が、業界標準のサービス構築を進めている

自社商品が業界標準になるチャンスである半面、他社商品が業界標準となれば、多くの顧客を失う危険性があります。

3)顧客の動き

1.顧客からの連絡が途絶えている

頻繁に連絡のあった顧客から、プッツリと連絡が途絶えたら危険信号です。こちらから連絡して状況を確認しましょう。

2.顧客が同業他社のことについて質問してきた

顧客が同業他社を必要以上に気にし始めたら危険信号です。「同業他社から提案がきているのか」「その提案はどのような内容か」を素直に質問し、対策を講じましょう。

3.顧客が突然、訪問したいと言ってきた

通常は営業担当者が顧客を訪問するものです。にもかかわらず、顧客のほうが訪問を申し出てきたら、大きな危機かもしれません。落ち着いて訪問の理由を聞いてみましょう。

4.顧客が値下げ要請をしてきた

値下げ要請は危険信号ですが、大切なのは値下げの金額だけではありません。顧客が値下げを要請してきた理由です。顧客企業内でコスト削減の対象となったのか、他社が自社を下回る価格で提案をしてきているのかを確認しなければなりません。場合によっては、窓口担当者が“言ってみただけ”ということもあります。値下げ要請を受けると、多くの営業担当者は慌てますが、こんなときこそ冷静に対応しなければなりません。

5.顧客がまともに話を聞いていない

営業担当者としての信頼を失っている危険性があります。一から関係を構築し直す必要があるかもしれません。

6.顧客の窓口担当者が異動になった

状況に応じてチャンスにもなりますが、前提として認識しなければならないのは、新たな窓口担当者は、自社商品に何の思い入れもないということです。そのため、取引先を変更したり、それまでの提案の差し戻しを求めることがあります。

一方、前任の窓口担当者になかなか採用してもらえなかった商品を、仕切り直しで提案するチャンスでもあります。いずれにしても、慎重に一から関係を構築し直さなければなりません。

7.顧客の主要な営業エリアで大きな事件や事故があった

顧客への影響が心配です。プレスリリースやインターネットから必要最低限の情報を入手しておきましょう。ただし、こちらから質問することは控えます。

8.顧客の窓口担当者が、訪問前の事前の資料提出を求めている

これまで提出してきた提案書などが、窓口担当者のイメージ通りでなかった場合は危機です。半面、窓口担当者が“本気”で上司に商品導入を進言しようとする際も、同様の動きが見られます。その場合はチャンスです。

9.商談の場に窓口担当者の上司、あるいはさらに上役が出席すると言っている

顧客は営業担当者の提案を本気で検討する姿勢を見せています。大きなチャンスであるため、臆することなく、自信を持って提案しましょう。

10.門前払いが多かった見込み客が、話を聞きたいと言っている

商品を導入したいのか、情報収集だけをしたいのかは微妙です。ただし、見込み客との関係を深めるチャンスであることに違いはありません。

4)他社の動き

1.他社が新しい商品を開発した

新商品に関する情報を収集し、特徴・機能を整理しましょう。仮に自社商品よりも優れているようであれば、その点は素直に認め、顧客から質問されれば事実を伝えます。

2.新たな競合先が誕生した

危機であるかチャンスであるかは分かりません。「強力なライバル」になる可能性と「頼れる提携先」になる可能性の両方があるためです。「関係構築」機能と「情報収集」機能を発揮させ、状況を見守りましょう。

3.顧客から他社の悪評を頻繁に耳にする

顧客の言葉は受け流し、悪評の事実関係の確認を急ぎましょう。決して、顧客と他社の悪口で盛り上がってはいけません。

6 「Win-Win関係創造」機能

1)「Win-Win関係創造」機能がブラックボックスを解き明かす

営業では「商品販売」機能が注目されがちですが、実際は「関係構築」「情報収集」「アラーム」の各機能も欠かせません。そして多くの営業担当者は、このことは頭では理解しています。事前準備を周到に行うだけでは営業成果に結びつかないこと、あるいは事前準備をおろそかにしては、コンスタントに営業成果は上げられないことを知っているのです。

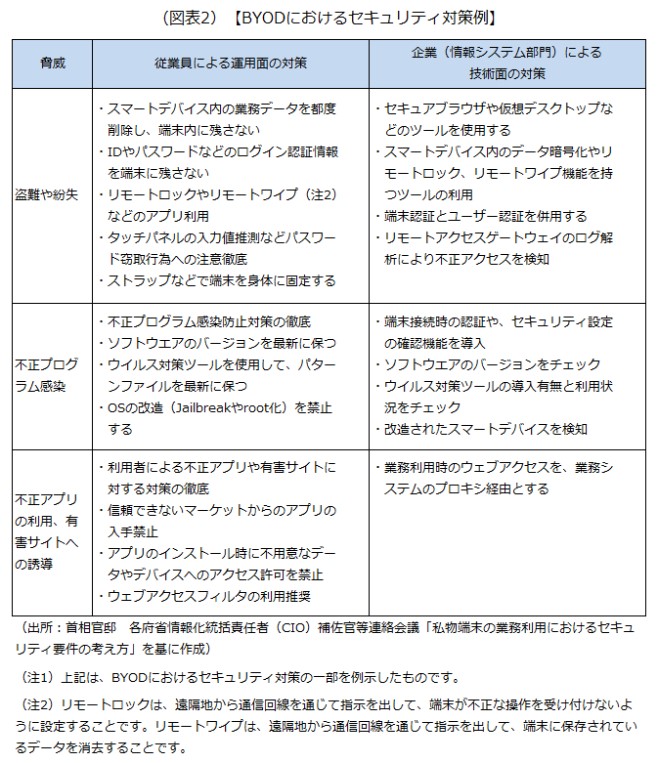

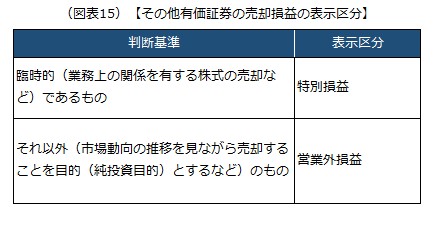

実際、多少のビジネスセンスのある営業担当者は、事前準備として「関係構築」「情報収集」「アラーム」の各機能を発揮しています。にもかかわらず、なかなか「商品販売」機能に結び付かないのは、事前準備から最終目標である販売に向かう途中に立ちはだかる最後の壁を突破することができないからです。最後の壁は営業のブラックボックスといえ、それを解き明かす鍵となるのが、「Win-Win関係創造」機能です。「Win-Win関係創造」機能の発揮のイメージは次の通りです。

2)「Win-Win関係創造」機能の基本は想像力

「Win-Win関係創造」機能の基本は、「関係構築」「情報収集」「アラーム」の各機能によって明らかになった状況を確認し、自社と顧客の双方にメリットがあるWin-Winの関係をじっくりと想像してみることにあります。要はWin-Winの関係が構築できるように、さまざまな仮説を立ててみればよいのです。

営業担当者が立てた仮説がそのまま実現することは少ないかもしれません。しかし、仮説を立てて検証するという一連の思考を何度も繰り返すことで、「Win-Win関係創造」に近づくことができます。こうした創造のための想像力(仮説立案とその検証)が研ぎ澄まされてくれば、最後の壁を打ち破るための本当の営業力が養われていきます。

次のような場面に遭遇した際、あなたはどのような仮説を立てますか。

- 自社:顧客にシステムの一部を販売している。

- 顧客C社:自社の既存顧客であり、ライバル社とも取引関係にある。

- ライバル社:競合先。顧客C社にシステムの一部を販売している。

- 同業他社:自社とライバル社のいずれとも競合関係にない同業他社。自社の営業担当者は、同業他社の営業担当者と関係を構築している。

現在、自社とライバル社は顧客C社にシステムの一部を販売しています。自社とライバル社は競合関係にありますが、顧客C社に関しては一応、営業上のすみ分けができており、直接的な競合関係にはありませんでした。

ところが、顧客C社の業界に直接関係する新法が施行されることになって状況が一変します。顧客C社は新法に対応した新システムの導入を検討し始めました。その一環として複数のシステム業者と取引している現在の体制を見直し、取引先を一本化することも検討しています。

ライバル社はいち早く新法に対応した新システムを開発し、活発に営業活動を展開しています。当然ながら、顧客C社にも積極的にアプローチしています。

また、このケーススタディーで「関係構築」「情報収集」「アラーム」の各機能を発揮した結果は次の通りです。

1.「関係構築」機能

- 私は自社の営業部長とのコミュニケーションは良好で、かなり信頼されている。

- 私が同僚の営業担当者に聞いたところ、最近、ライバル社の営業が活発らしい。

- 私がライバル社の営業担当者に聞いたところ、最近、新法に関する問い合わせが多いらしい。

- 私は顧客C社の窓口担当者と非常に良好な関係を築いている。

2.「情報収集」機能

- 私が調べた結果、顧客C社の業界では、新しい業界指針が出るらしい。

- 顧客C社の窓口担当者は、私にこう言っていた。「現在、複数の取引先に自社システムの構築をお願いしているが、できれば一本化してコストを削減したい」

- 私は同じ業界の同業他社から、次のような情報を入手した。「ライバル社が新法に対応した新しいシステムを開発したらしいが高価格のようだ」

3.「アラーム」機能

- 顧客C社の窓口担当者の上司から私に直々に連絡があり、会いたいと言ってきた。その際、システムを一手に引き受けた場合の見積もりを提示してほしいと求められた。新法への対応が前提のようだ。

- そういえば先日、顧客C社の窓口担当者は、私に今のシステムがもう少し安くならないかと尋ねた。本気とは思わなかったが、どうやら自社の価格競争力を確認しているようだ。

- 顧客C社の窓口担当者は、訪問前に資料だけ送ってほしいと言っている。

例えば次の仮説が立てられるのではないでしょうか。

- 顧客C社の業界では、新法への対応が重要な課題となっている。近々、業界指針が出るらしく、急いで対応しなければならないようだ。

- 顧客C社は、新法対応とコストダウンのため、取引先の一本化を図っているようだが、それに対応できる企業は限られてくる。

- そこで、現時点で有力な選択肢の1つとなっているのが、ライバル社の開発した新システムなのだろう。

- ただし、同業他社からの情報通り、ライバル社の新システムは高価格らしい。顧客C社の窓口担当者とは良好な関係を築いているはずなのに、わざわざその上司から連絡があり、見積もりが欲しいというのは迷っている証拠だ。

- いずれにしても、顧客C社は新法に対応したシステムを一手に引き受けてくれる取引先を探していることは間違いない。しかも事前に資料提出まで要求しているところを見ると、商談の場に上位の役職者が出席するかもしれない。

この仮説が妥当であるか否かは分かりません。しかし、このような仮説を立てた営業担当者は、上位の役職者が出席するかもしれない商談をチャンスと捉えることができます。そして、顧客C社のシステムを一手に引き受けるために、新法に対応できるシステムを提案するでしょう。

また、顧客であるC社との交渉では価格が1つのポイントとなることも分かっているため、事前に自分の上司である営業部長に通常よりも低価格で提案をすることの承認も得てあります。顧客C社から見ると、この提案は求める要求の多くを満たすものであり、十分に検討に値するでしょう。

最終的に、顧客C社に自社システムを導入できるか否かは分かりません。もしかすると、ライバル社が大幅な値下げをしてくる可能性もあります。仮にライバル社が大幅な値下げをして、自社が顧客C社を失うことになったとしても、それは営業担当者の責任ではありません。自社のシステムがライバル社より価格競争力で劣っていたための結果であるからです。

営業担当者が臆する必要はありません。大切なことは、継続して「関係構築」「情報収集」「アラーム」の各機能を発揮して営業の事前準備を行い、常に「Win-Win関係創造」機能を発揮するといった、正しい営業のプロセスを踏んでいればよいのです。これを続けていけば、いずれは最終目標である「商品販売」機能が高まるでしょう。

7 スランプのときこそ基本に立ち返る

本稿では、営業という仕事を改めて見直すために、営業担当者に求められる機能を「商品販売」「関係構築」「情報収集」「アラーム」「Win-Win関係創造」の5つに分けて紹介してきました。

これらは営業の基本ですが、スランプに陥った営業担当者は、得てして営業の基本を忘れてしまいがちです。大切なのは、スランプのときこそ基本に立ち返ってコツコツと営業活動を展開していくことなのです。

また、「商品販売」機能は、一足飛びに達成できるものではありません。田畑を耕すように事前準備を進め、出始めた芽が枯れないように育て、慎重に収穫までこぎつけなければなりません。

営業の仕事は毎日続くものです。そして、営業の仕事には高いモチベーションとその維持が求められます。このような仕事だからこそ、正しいアプローチを常に継続し、それを自信につなげていきましょう。今は数字が上がっていなくても、正しいアプローチを続けてさえいれば、必ず成約(収穫)のときが訪れます。

以上(2019年10月)

pj70087

画像:photo-ac