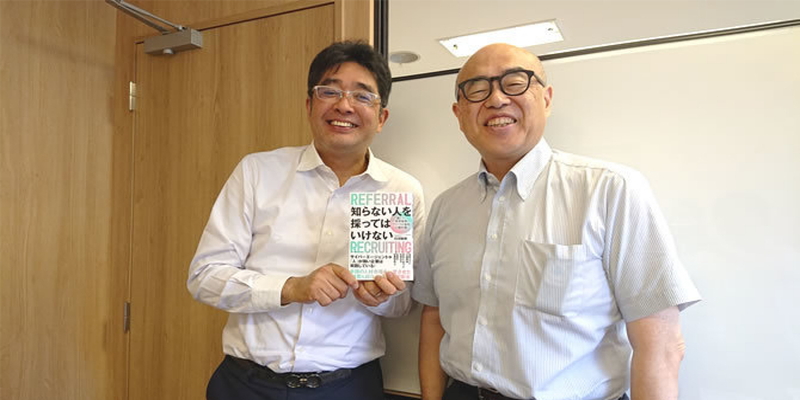

年間1000人以上の経営者と会い、人と人とのご縁をつなぐ代表世話人 杉浦佳浩氏。ベンチャーやユニークな中小企業の目利きである杉浦氏が今回紹介するのは、リファラルリクルーティング株式会社の代表取締役である白潟敏朗さんです。

今年の1月に白潟さんが出版された【知らない人を採ってはいけない 新しい世界基準「リファラル採用」の教科書】が発売後すぐに、Amazonの会社経営、マネジメント・人材管理、人事・労務管理の3分野で1位となるほどの人気。これも時代が正しい方向に進もうとしている結果と感じました。中小企業における採用のあり方を掘り下げることにフォーカスして今回はお伝えできればと思います。

まずは白潟さん作成の自己紹介シートと同社HPをご覧ください。

なんと解りやすい自己紹介シートなんでしょうか。。。。伝わる伝える技術の大切さがこの1枚で理解できます。さすが29年間で12,600社のコンサルを手がけられた実績の証と思いますね。物腰柔らかながらも伝えるべきことはキチンと伝え、伝わる。経営者経験も20年となり、7社の経営に携わってこられた白潟さんに、中小企業にとって大きな課題である人材採用面での大切な情報を余すところなく伺ってまいりました。私自身も企業間を取り巻く情勢状況を理解出来、大変勉強になった次第です。是非、ご期待下さい!!

1 リファラル採用をコンサルティングすることになったワケ~中小企業を取り巻く採用情勢、企業経営者との対話から生まれる~

1)減り続ける労働人口

開口一番 白潟さんから飛び出したのは、労働人口の減少の現実。2030年には何も対策を打たなければ、今より644万人の人手不足が生じる(出所:パーソル総合研究所より)。外国人の受け入れ、高齢者・主婦の社会復帰等で、一定はこの労働人口不足の【手当】は可能だと思うが、深刻な人手不足が日本を支えている中小企業にボディーブローのように効いていくことが、これから現実味を帯びていくことは明白です。

2)人材採用業界における中小企業の現況

マーケットサイズ(求人広告・職業紹介)が1兆円を超えたのがおおよそ10年前(出所:人材サービス産業の近未来を考える会作成資料9ページ)。現状何が起こっているか?

- 求人広告に掲載してもまったくと言っていいほど人が来ない、応募がない(儲かるのは求人広告会社ばかり)

- 求人広告の内容が自社の実態とかけ離れた【誇張】で打ち出し、採用のミスマッチが後を絶たない

- たまに採用に至っても、質の低い人材しか来ない(すぐに辞めてしまう)

- 登録している人材の中には経歴詐称をしている人材も(質の担保ができない)

- 紹介会社に依頼して年収の35%の手数料を払える中小企業は少なくなってきている

ますます肥大化する人材採用マーケット、売上、利益が絶好調な収益構造にそろそろ綻びが出始め、賢明な経営者ほど自社の利益をある意味、対価なく貢いでいるだけのような構造を疑問視するようになっていると、白潟さんは話します。

3)コンサル業界ではやらないエリア戦略から見えてきたこと

50歳で一念発起し、トーマツ イノベーション(現ラーニングエージェンシー)の社長を後進に譲り、中小企業経営者を元気にする!を天命と誓い白潟総合研究所株式会社を起業した際、中小企業の集積している場所として当初八丁堀町駅近くに事務所を構えていました。その時の思い出話として、コンサルティング会社がやらない顧客開拓手法のエリア戦略にチャレンジしたそうです。

- ご近所への開拓するのに、飛び込みを選んだ白潟さん、ありがちなことでは誰も取り合ってくれない、門前払いの連続、そこで名刺をA3サイズに巨大化して手渡す。社長がいなくても必ず社長にその巨大名刺が行き渡り、社長への面談確率を上げていたそうです。実際の名刺はこちらです。

- 社長と面談が叶った時に、営業新人でも誰でも簡単に経営課題を確認できるツールも作成。それは経営課題を予め印刷した大きなカード(トランプのような、ソリューションカードと名付けていらしゃいました)。こちらを7枚、社長の目の前に提示し、徹底的に課題を聞いていったそうです。

このエリア戦略について、白潟さんは笑顔で『うまくいきませんでした。』と話されていましたが、中小企業経営者との徹底的な対話から、一番の課題が【人が採れない、良い人が採れない】ということでした。前職時代から、社長の身内が入社したいと思わない会社はだめ!と言っていたそうですが、この課題を事業化、新規事業として、そして【新会社】として設立したのがリファラルリクルーティング株式会社となった経緯です。経営者への課題に向き合う姿勢大切ですね。

2 リファラル採用が全てうまくいっている。なぜか、その内容とは?

白潟さんから衝撃的なコメントがあったのが、『今まで、リファラル採用のお手伝いをしてきた中小企業で上手く行かなかった(採用に至らなかった)会社は1社もありません。』という事実。

なぜか? それは以下の【リファラル採用がうまくいく3つの前提条件】をご覧ください。

- 社長と会社を好きな社員がいる

- 嘘をつかない

- 社長が耳の痛い提案を聴ける

まずはこの3つを会社の代表である社長が約束できるか? そこを見極め、確認できた時にだけ、採用のコンサルティングに進むそうです。ある意味うまくいくことに納得感がありますね。

リファラルリクルーティングについて詳細をお伝えしていきたいと思います。

1)リファラルリクルーティング≠コネ入社ではありません

社内外の信頼できる人脈からの紹介・推薦による採用活動のことなんですね。

2)リファラルリクルーティングの位置づけについて

多様化する採用活動、その中でもダイレクトリクルーティングの中に分類されています。ウォンテッドリー等のソーシャルメディアが発達して行く中でリファラル採用も利便性、効率性がアップしたと言えます。

3)リファラル採用の誤解と適切な理解

上記の中で大切に思ったのは、友人知人を口説くわけではない、その友人の先にいる友人や知人ということ。また自分で口説かなくて良い、会社主催のイベントに連れてくるだけでもOK。個人戦ではなく団体戦ということ。

4)リファラル採用の王道プロセス

リファラル採用の唯一のデメリットが上記に記載されています。それは、求職者が入社意向であっても、テストでNG、面接でNGの場合。ここで大切なのは、テストでNGであっても、面接でNGであっても、必ず社長との面接までは実行すること。そして決して、不合格通知をださないこと。社長名の感謝の手紙、誠意を伝える。ここを失敗すると、声を掛けてくれた社員までが辞めてしまう恐れもあり、慎重にする。

5)実際にコンサルティングのイメージと費用について(標準例)

標準6カ月でコンサルティングを行い、9回の訪問で2名以上の採用へ。その後の自力自走で採用を継続していくというイメージです。

このコンサルティングの中で、アピールブックの重要性、まさに嘘をつかないこと。出来ていないことは出来ていない、課題の全て、現状の事実を最初から隠すことなく求職者に伝える、入社してバレてしまう課題を入社前にキチンと見える化。しかし、会社が変革していこうとする中期経営計画と入社後の個人への能力開発を見える化することで期待をもって入社してもらう。

3 白潟さんの今後の展開、インタビューを終えて

1)白潟さんの事業の展開、今後について

前職時代に顧客社数が8,000社までマーケットを創った白潟さん、50歳からまたゼロからのスタートから現在顧客数は250社へと5年で成長させていらっしゃいます。今後の事業展開についても伺いました。

『白潟総合研究所のHPにも掲載していますが、今後の展開は、親→子→孫の形態で会社を設立していきます。いわば総合店と専門店を同時に経営し顧客に向き合うこと。』

もう少し詳しく伺いますと、今回の主テーマである、リファラルリクルーティング株式会社は孫にあたります。白潟総合研究所は親に。今年1月、ソーシャルメディアを活用した採用コンサルティングの会社としてソーシャルリクルーティング株式会社を設立しています。こちらも孫の位置づけであり、今後も経営者の採用に関する課題に対応する事業を新会社化していく、その孫と親の間に【採用総合研究所】を設立、これが子にあたる位置づけに。

総合店(白潟総合研究所)でありながらも、専門店として対応ができる、親→子→孫という発想で、組織開発、人財育成、売上アップ、業務改革、経営管理と現時点でこれだけの【子】の研究所のイメージをお持ちです。この事業展開を継続、発展していく先、30年後には【お客様の数、シンプルな方法論の数、コンサルタントの質で世界No1.のコンサルティングファームになる】というビジョンを掲げていていらっしゃいます。日本が強くなる、活気ある中小企業経営者のために。私も微力ですがご一緒できますようにと願い、この白潟さんの想いに共感しています。

また今月(2019年7月)には私にとっても念願の大阪に拠点を構えることに。

2)インタビューを終えて

経営コンサルティング業界29年、しかも圧倒的な数の経営者と向き合ってこられた白潟さん。ご実績からすると少しくらい上から目線の部分もあるかと思いますが、そんなことは微塵もなく。物腰柔らかく、素人でも解りやすい口調で終始笑顔で接してくださいます。

経営者の課題を傾聴し、見える化したところから事業開発にまでもっていかれるスピード感には感心というより驚きのレベルです。

今回は、中小企業の経営を圧迫し、結果を出せていない、採用事情についてリポートさせていただきましたが、採用レベルのお話ではなく、経営者の変革、組織の変革、会社の変革を行う上で相当のチャンスと理解しました。

社長の親戚や社長の奥さんの友人、得意先等々社長をとりまく人脈から魅力がなければそれは大きな問題、課題、その解決にリファラル採用が決め手になるように思いました。まさに【知らない人は採ってはいけない】と。

白潟さんに感謝です。

以上(2019年7月作成)