1 インボイス制度の影響

「インボイス(正式名称は「適格請求書」)制度」とは、

適用される税率や消費税額を請求書にきちんと記載し、適切に相手に知らせる

というものです。経営者が知っておくべきポイントは、

こちらがインボイス制度に対応しないと、取引相手で仕入税額控除が受けられず、取引先の消費税負担が重くなってしまうことです。これとは反対に、取引相手がインボイス制度に対応しないと、自社が損をする

ことになります。

インボイスには「適格請求書発行事業者の登録番号」を記載しますが、登録番号は自動的に発行されるものではなく、

適格請求書発行事業者の登録申請が必要

です。登録には、申請書を税務署に提出し、通知を受けます。登録番号の通知が来るまでに2週間~1カ月程度の時間がかかります。申請書を1枚提出すればよいだけの簡単な手続きなので、必要な場合には今すぐ申請しておきましょう。

2 インボイスが発行できるのは「課税事業者」のみ

適格請求書発行事業者の登録申請は、消費税の「課税事業者(納税義務がある事業者)」しかできません。もし貴社が「免税事業者(納税義務がない事業者)」であれば、

課税事業者になり、登録申請するか否かを検討

しなければなりません。免税事業者が課税事業者になると、確定申告の手間が増えます。また、納税額が増えることもあるので、税理士などに相談して慎重に判断しましょう。

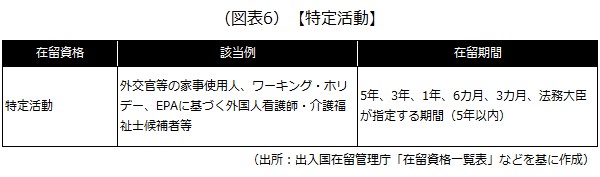

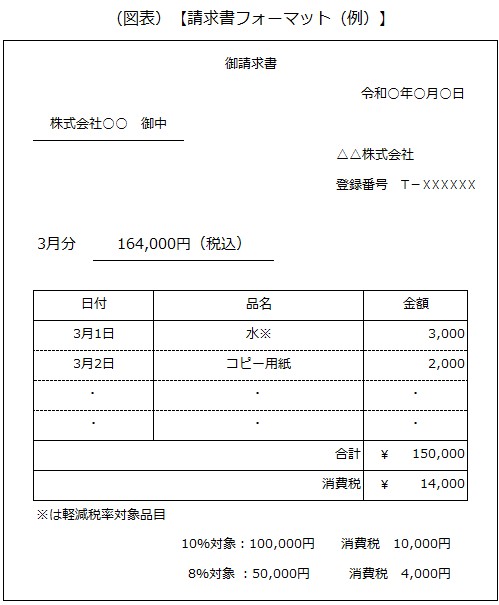

3 経理の業務を売手側と仕入側で整理

1)売手側の場合

商品等を販売した相手先から求められた際は、

消費税法で決まっている項目を記載したインボイスを交付すると同時に、その写しを保存

しなければなりません。

インボイスにはどの請求書にも記載されている事項(貴社の社名や取引日、取引金額など)に加え、

- 税率ごとの対価の合計額(税込または税抜)

- 税率ごとの消費税額および適用税率

- 適格請求書発行事業者の登録番号

などを記載しなければなりません。つまり、

インボイス制度に対応したフォーマットを作成する

必要があります。例えば、次のようなフォーマットです。

2)仕入側の場合

売手から請求書を受領したら、

適格請求書として必要な事項が全て記載されているか

を確認し、抜け漏れがあれば再発行を依頼します。

大事なことなので繰り返しますが、

インボイス制度が導入された後の取引(2023年10月1日以後の取引)については、仕入税額控除は適格請求書に「記載」されている仮払消費税しか控除できない

ことになります。つまり、適正な適格請求書を入手していない場合や、インボイスを発行できない取引先(免税事業者や適格請求書発行事業者の登録申請を行っていない取引先)からの仕入れについては、原則、仕入税額控除が認められません。

4 インボイス制度の特例

1)一部省略できる「適格簡易請求書」

インボイスには、取引相手の氏名や名称を記載します。しかし、例えばスーパーなどの場合、レジで消費者に名前を聞いて記入することは非現実的です。このように、業種によっては適格請求書に必要事項の全てを記載することが難しいこともあるため、以下に示す特定の業種については、記載事項を一部省略した「適格簡易請求書」が発行できます。

小売店業、飲食店業、写真業、旅行業、タクシー業、駐車場業(不特定かつ多数の者に対するものに限る)、これらの事業に準ずる事業で、不特定かつ多数の者と取引をする事業

2)インボイスを発行しなくてよい取引

例えば電車に乗る際は切符を購入しますが、都度、公共交通機関が利用者にインボイスを発行するのは非現実的なので、インボイスの発行が免除されます。この他に、以下に示す一定の取引についても、インボイスの発行が免除されます。

- 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送

- 出荷者等が卸売市場において行う生鮮食料品等の販売

- 生産者が農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等に委託して行う農林水産物の販売

- 3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等

- 郵便ポストに投函された郵便物及び荷物

3)免税事業者との取引について認められている経過措置

インボイス制度を導入したことによる影響の緩和措置として、インボイスが発行できない免税事業者(あるいは適格請求書発行事業者の登録をしていない事業者)との取引でも、一定期間は仕入税額控除を認める経過措置(移行期間)があります。ただし、経過措置期間中でも消費税の全額について仕入税額控除が認められるわけではなく、期間ごとに控除できる範囲が変わります。

経過措置期間中に認められる仕入税額控除の金額は次の通りです。

- 2023年10月1日〜2026年9月30日:消費税額の80%まで控除可

- 2026年10月1日〜2029年9月30日:消費税額の50%まで控除可

- 2029年10月1日以降:控除不可

4)免税事業者が課税事業者を選択した場合の2割特例

免税事業者が、インボイス制度導入に伴って課税事業者を選択した場合、

納税額を、売上に係る消費税(仮受消費税)の2割とする制度

が導入されます。制度の適用にあたって、事前の届け出は必要ありません(確定申告書上で2割特例を選択する)。

なお、この制度の趣旨は「インボイス発行事業者の登録によって課税事業者になってしまう小規模事業者の負担を軽減するもの」となるため、適用できるのは、「インボイス制度のせいで仕方なく課税事業者になってしまった人」ということになります。そのため、たとえ小規模事業者であっても、以前から課税事業者を選択していた事業者などについては適用されません。

また、この制度は、2023年10月1日から2026年9月30日までの日の属する課税期間について期間限定で適用されます。

以上(2025年10月更新)

(監修 税理士法人AKJパートナーズ 税理士 森浩之)

pj30131

画像:kai-Adobe Stock