1 「参加者も開催側も満足度が高い周年イベント」を目指そう

「今年は創業から○周年。感謝を込めて、社内外の関係者を集めた周年イベントを開催したい」、そうお考えの社長もいるでしょう。帝国データバンクの調査によると、今年(2025年)がアニバーサリーの会社は15万5167社(うち上場企業は404社)、実に多くの会社が節目を迎えます。

会社が周年イベントを開催することで、例えば次のようなメリットがあります。

- 参加者(社員や家族、取引先など)に感謝の気持ちを伝えることで、関係性が深まる

- 会社の歩みや理念・価値観などを共有することで、社内外問わず一体感が高まる

- 過去を振り返るだけでなく、会社の未来を再考する機会にもなる

- 自社をよく知らない人に「面白い」と感じてもらえれば、ビジネスチャンスにつながる

とはいえ、問題は「何をやるか」。できそうな企画案は色々あれど、

「自分(社長)の思いは、ちゃんと参加者に伝わるだろうか……」

「コストだけかかって、イベントが失敗したらどうしよう……」

などと迷ったり考えすぎたりするかもしれません。ならば、「実際に周年イベントを開催した会社」に、何を考えてどんな企画でイベントを開催したか聞いてみましょう!

この記事では、2025年7月に、社内外から参加者を招待して周年イベントを行った、次の2社へのインタビュー内容を紹介します。

2社ともそれぞれのコンセプトを掲げ、メンバーや社外の協力者と力を合わせて企画・開催、しかも、それほど高額な費用はかけず、参加者の満足感が高い周年イベントを行った好事例ですので、きっと参考になると思います。そして2社とも、イベントの内容はまったく違ったものの、同じように、

「開催してよかった、楽しかった!」「今後も実施したい(きっとする)」

とコメントしていました。参加者の記憶に残る、そして開催側も達成感のある周年イベントを、皆さんもぜひ開催してみましょう!

2 「おもてなしの気持ち」を形に(9課)

2025年に設立10周年を迎えた9課。ECサイト制作ツールなど、自社SaaSサービスの開発・提供を行っています。10周年イベントでは、ユーザーやパートナー先への感謝を込めて、

- 小料理屋さんの女将による出張ケータリング

- 会社のことが分かる動画の上映やクイズ大会

など、さまざまな企画を実施。9課の代表取締役、安部さんの周年イベントについてのメッセージは、シンプルで温かいものでした。

「周年イベントは自分たちを祝う場ではなく、来てくださる方に楽しんでもらう場だと思います。大事なのは“おもてなしの気持ち”だと考えています」(安部さん)

1)「いい人が集まる」場の空気

9課のイベントでとにかく印象的なのは、場の雰囲気です。初参加でも圧倒的な居心地の良さ、参加する人がいい人ばかりの空間。この居心地の良さについて、安部さんはこう話します。

「普段から私は、“誠実でいい人”と思える人と付き合いたいと思っています。だから自然と、そういう人が集まってくるのかもしれません」

安部さんのこうした行動原理の結果だと思いますが、設立から10年経った今でも、社員やフリーランスの仲間が一人も辞めていないそうです。「特別な何かをしてきたわけではないが、人とのつながりを大切にしてきた結果かもしれません」と安部さん。

2)一人にしない工夫

10周年イベントに参加したのはおよそ50人。9課のプロダクトのユーザー、パートナー先、そして9課独特の表現でいうところの「部外者」。この「部外者」は、代表の安部さんのつながりで、9課と仲良くしている人たち。ある意味、9課と安部さんのアンバサダーともいえます。

イベントに参加する人同士は初めて顔を合わせるケースもあります。一人で参加していた人も少なくありません。年齢も性別もバラバラでした。そこで、安部さんをはじめ、メンバーや協力者が率先して声をかけたり人とつないだり、ということを実践していました。

「誰も一人にさせないことを意識しました。知り合いがいなくても、自然に会話に入れるようにスタッフが気を配る。交流しやすいレイアウトにする。そうした工夫が、結果として“居心地の良い場”につながったと思います」(安部さん)

3)「ご飯がおいしい」のはシンプルだけど大事

「おもてなし」をモットーにした9課の10周年イベント、「ご飯がとてもおいしい」というのも大きな特徴です。初対面にもかかわらず、「これ、おいしいですよね!」から会話がスタートした参加者もいました。

今回、9課御用達(ごようたし)の小料理屋さんの女将が、なんと出張ケータリング。これを実現するため、「キッチンのあるレンタルスペースにこだわって探した」という安部さん。イベント進行の中でも、「ご飯を楽しんでください」と何回もアナウンスして参加者が食べる時間をしっかりと確保します。イベント途中で「夏野菜のおでんが仕上がった」とアナウンスされたときは、女将のキッチンスペースに行列ができていました。

おいしいご飯の写真の一部を、9課のブログからお借りして掲載します。ブログには他にも素敵な写真が掲載されていますのでご覧ください。

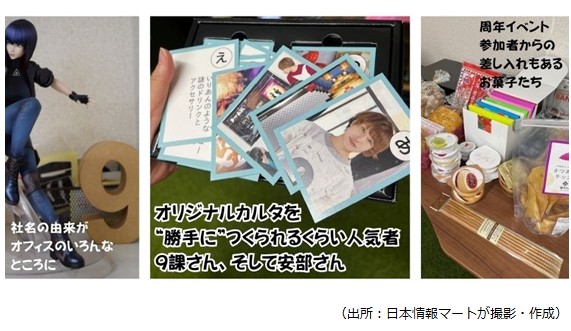

4)工夫と仕掛けで「らしさ」を表現

参加者を面白がらせる、驚かせる「余興」もありました。会社の歩みを振り返る「10年振り返りムービー」(代表が自ら制作)、9課のことを知ることができる「9課に関するクイズ大会(景品あり)」など。クイズ大会では「6期目の接待交際費の額は○万円。マルかバツか」など、9課の特徴、代表や社員の人となり、何を大切にしているかなどが分かるように、内容が工夫されていました。

そして思いもよらぬ余興、本格的なフラメンコが! 有志の社外協力者による力強い歌声とフラメンコにびっくりしつつも、参加者は感動していました。

飾らず本音で語った心温まる来賓スピーチもあり、いずれも9課ならではのユニークな企画で、会場は大いに盛り上がりました。

9課らしさが満載の10周年イベント。参加者からは「楽しかった!」「おいしかった!」の他、

「ぜひ、9課のプロダクトのユーザーミートアップもやってほしい」

「(営業目的では全然なかったのに)思いがけず他の参加者と交流もでき、ビジネス的な打ち合わせにもつながった」

といった声が上がったとのこと。そして参加者から特に多かった感想は、やはり、

「とにかく参加者がいい人ばかりで、すごく居心地が良かった」

だそうです。これも9課イベントの特徴といえるでしょう。

5)費用感と準備のリアル

今回のイベントは参加者が50人近くで、気になる費用は、

会場(キッチンありで広めのイベントスペース、場所は東京の渋谷)と料理で約30万円、ノベルティで10万円(計40万円前後)

だそうです。決して安くはありませんが、前述した参加者の満足度を考えれば、大きな価値があったといえるでしょう。ちなみに、参加者は無料で参加しました。

会場はレンタルスペースなどを検索・予約できるプラットフォーム「スペースマーケット」を使って、条件面(キッチンあり、参加者がゆったりと過ごせる広さ、予算など)から探したとのこと。

準備には2カ月くらいかけたそうです。余興の企画から動画の制作、参加者への招待、当日の会場準備、飾りつけなど代表自らとにかく動き、社員や社外協力者と力を合わせて進めました。

最後に、細かい点ではありますが、安部さんは留意事項として次のことを挙げていました。

「振り返りムービーなどを制作しようとしたとき、これまでの写真や動画のデータが全然残っていなくて困りました。周年イベントを意識するなら、日ごろから写真や動画をたくさん撮って、ちゃんとデータとして保存しておくことが大切ですね」(安部さん)

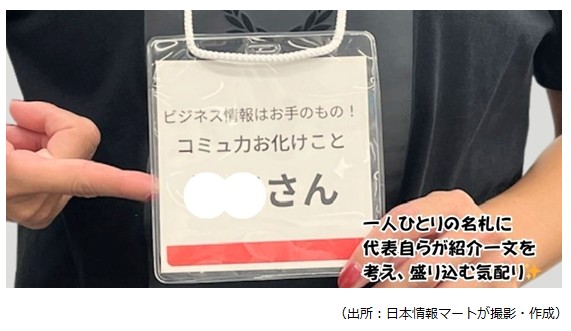

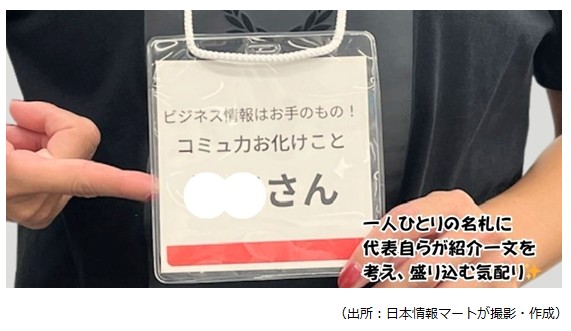

代表の安部さんが参加者一人ひとりの特徴を考え、初対面でもすぐに人となりが理解できるようにと、約50通り(50人分)書いた「人札」も好評でした。

3 「価値創造」を伝える“フェス”としての周年(KANDO)

2025年、設立15周年を迎えたKANDO。企業に対して「価値創造の伴走支援」や「価値創造を実現する“推進役”の育成(推進人材の育成)」などを行っています。設立当初に代表の高橋輝行さんが掲げた「推進人材を日本に1万人育てる」、そうした大きな目標に基づいて、15周年という節目の年に「価値創造フェス」を開催!

- 「価値創造」の実践・取り組みを、産学官民の方々が登壇し語る勉強会

- 登壇者と参加者が一緒に食事をする交流会

などを実施しました。

「周年イベント」という呼び方ではなく「フェス」。ここにKANDOの思いが込められています。この「フェス」という呼び方について、高橋さんは次のようにコメントを寄せています。

「今回、周年イベントではなく価値創造“フェス”にしたのは、共に価値創造できる方々とのエンゲージメントを高めたかったからです。リアルな現場を共有し、参加者がそれぞれの会社に『価値創造(自分たちの顧客にどんな価値を創造し提供するのか、それを考え実践することの大事さ)』を持ち帰り、価値創造の火付け役になってもらいたいという想いから企画しました」(高橋さん)

この想いを共有し、具体的な企画運営から携わった同社の中村靖史さんに、フェスについてのお話を伺いました。

1)15周年を機に点を線に、線を面に

KANDOのフェスの大きな特徴は、先の高橋さんのコメントにもあったように、「なぜこのフェスを行うのか(参加者に何を持ち帰ってほしいのか)」という目的が非常に明確である点です。もちろん15周年を迎えた感謝の気持ちを社内外の人に伝えたいということは根底にありつつも、目的について中村さんは次のように語ります。

「周年は“過去を称える式典”ではなく、“これからを一緒につくる場”。この15年で“価値創造”は広がってきてはいるが、まだ点在している状態。そこで、15年という節目に、点を線、線を面にしていこうと思いました。また、価値創造の機運、そして価値創造を推進する人材を1万人にしていく機運を高めたいとも考えていました」(中村さん)

2)レベルの高い「学び」コンテンツが満載

「価値創造」という共通のキーワード、共感の枠組みが前提にあり、しかも「会社に持ち帰って火付け役になってほしい」という明確な目的があるので、コンテンツの質もかなりハイレベルで深い学び、気づきがありました。

産学官の関係者やKANDOの顧客である経営者などが登壇して「ここだけでしか聞けない」ような生々しくも学びが詰まった「価値創造経営」の実態を語る濃密な勉強会の第一部。登壇者も参加者もごちゃまぜになって食事をしながらの交流会が開催された第二部。

この2部構成で開催され、両方とも超満員でした。第1部の勉強会では80人の会場に100人弱が詰めかけ、75人が参加した第2部に至っては、人数の関係で「来たい」と言ってくれた人もお断りせざるを得なかったそうです。

勉強会の登壇者や登壇内容は、ここに載せることはできませんが、事業承継をする側の心持ちや人生を懸けた振り返りからの「なぜ価値創造が必要だと感じたか」、そして会社を継いだ側の試行錯誤と覚悟による「価値創造の泥臭い実践」など、「いや?今日はすごい話を聞いた、勉強になった」と思わず、後日、「価値創造とはどうするべきか」議論の続きをしたくなるようなコンテンツでした。唸ったり、感動で涙ぐんだりする参加者もいました。

3)「有料制」にすることこそ自分たちへの挑戦

コンテンツの充実度から有料制も納得感があるフェスですが、有料制にしたこと自体も、KANDOならではの意味がありました。

「当然、感謝の気持ちで、参加者の方は無料にするという選択肢もありました。しかし、“価値創造”を掲げる私たち自身(KANDO)が、有料制にして有料制を上回る価値を提供する、という挑戦にしたかったんです。結果として、参加者からは、有料制にもかかわらず『得をした』『学びが深かった』という声を多くいただけました」(中村さん)

本当に有料制でいいのかという議論もあったそうですが、あえて挑戦したことで、フェスのレベルを高く企画・実行することができたと、中村さんは振り返ります。

4)チーム作りと準備のプロセス

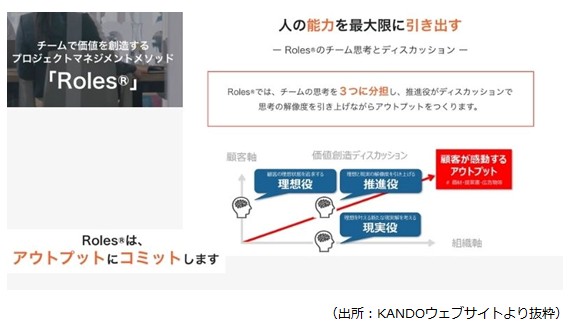

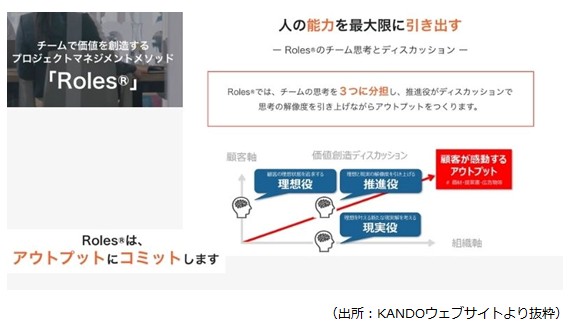

フェスの準備は半年ほど前からスタート。企画・運営にも、KANDOは自分たちの理念・信念を貫き、KANDOが提唱する「Roles®(ロールズ)」(理想役・現実役・推進役と役割分担をして、チームで価値を創造していくメソッド)を実践して進めていったそうです。

実際に日ごろから自分たちが顧客に提供しているRoles®を使うのは、自社商品を愛し、誇り、大切にする鏡といえるでしょう。

Roles®にのっとって、代表である高橋さんが「理想役」としてさまざまな「やりたいこと」を出し、中村さんが「現実役」としてキャパシティなどを考え、他のメンバーが「推進役」として実行に落とし込む、といった形で、4~5人のメンバーが意見をぶつけ合い、協力し合いながら進めたそうです。

こうしたプロセスで進めたため、「(チームで)フェスを一緒に作り上げた達成感がとても強く、大きかった」と中村さん。参加者の「楽しかった」という声や、「机上の空論ではなくリアルな学びがあった」という反応も、大きな喜びになりました。

また、フェスにかかった費用感は非公表ながら、行政が運営しているイベントスペース(場所は東京のお茶の水)を上手に利用することで、密度の濃い内容に対して、そこまで費用が高額だったわけではないと中村さんは教えてくれました。コンテンツを充実させるためにも、コスト面を意識して会場探しをするのがポイントになりそうです。

第一部の勉強会で登壇した会社のお菓子がお土産で参加者に配布されたことも、「価値創造を会社に持ち帰ってほしい」というメッセージがとても伝わってきます。「このお菓子は、あの価値創造の取り組みの結晶として生まれたのだな」と、もらった参加者も感慨深く味わえていました。

5)これから周年イベントを開催しようとする中小企業へのメッセージ

最後に、ハイレベルな学びコンテンツで、一貫してフェスで「価値創造」を伝え続けたKANDOに、これから周年イベントを開催しようとする中小企業へのメッセージを聞いてみました。周年イベントの価値、意味、そうしたものを、改めて考えさせられる内容となっています。

「これまでの取引で培った知見や、関わる人への価値を“還元する場”が周年イベントだと考えています。ですので、“紋切り型”の周年イベントではなく、“誰を顧客に、どのような価値を提供するのか”をきちんと考えて設計することが重要だと思います」(高橋さん)

「会社のためというより“関わる人のため”に行うのが周年イベントだと思っています。感謝を示す場であると同時に、“未来を次に考えていく場”として設計することで、結果的に組織やスタッフにも“考える機会”が生まれ、成長につながる。そういう場として周年イベントを活用すると、中小企業の皆さんにとって、とてもポジティブなものになるのではないでしょうか」(中村さん)

なお、KANDOが提唱する、チームで価値創造を実践するためのメソッド「Roles®(ロールズ)」は、KANDOのウェブサイトでご確認いただけます。

以上(2025年10月作成)

pj00789

画像:日本情報マート