↑クリックで拡大表示↑

徳島県の脱炭素社会推進事業で、脱炭素経営の伴走支援がスタート! 脱炭素経営に取り組む事業者を募集しています。

脱炭素に本気で取り組みたい方にとって、絶好の機会です。ご興味のある方はぜひ、お申し込みください。

【募集概要】

- 伴走支援期間 令和7年10月~令和8年3月

- 対象者 徳島県内に本社がある中小企業

- 定員 3社

- 募集期限 令和7年9月30日(火)まで

詳細のご確認とお申し込みは、下記URLからお願いいたします。

以上(2025年9月作成)

Just another WordPress site

↑クリックで拡大表示↑

徳島県の脱炭素社会推進事業で、脱炭素経営の伴走支援がスタート! 脱炭素経営に取り組む事業者を募集しています。

脱炭素に本気で取り組みたい方にとって、絶好の機会です。ご興味のある方はぜひ、お申し込みください。

【募集概要】

詳細のご確認とお申し込みは、下記URLからお願いいたします。

以上(2025年9月作成)

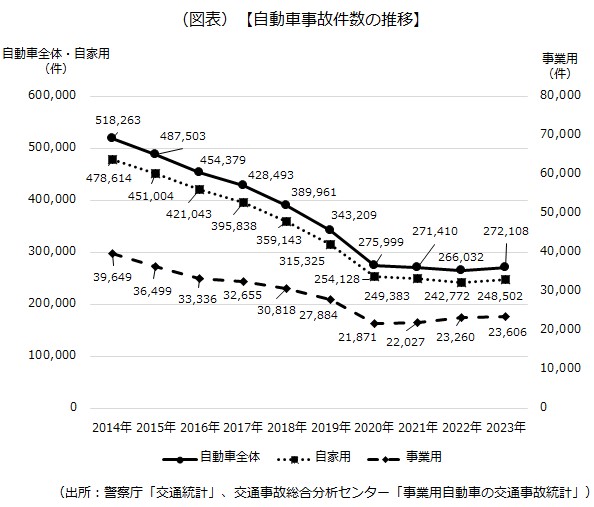

警察庁、交通事故総合分析センターのデータによると、2023年は27万2108件の自動車事故が発生していて、うち2万3606件が事業用自動車の事故です。直近10年間で見ると事故は減少傾向にありますが、それでもゼロにはなりません。会社がどれだけ事故防止対策をしても、業務で自動車を使っている限り、交通事故に遭うリスクはあるわけです。

そして、社員が業務中や通勤中に交通事故を起こした場合、

運転者本人だけでなく、使用者である会社も責任を問われ、賠償義務が生じる

ことがあります。業務で自動車を使用する会社に問われる責任は、大きく分けて、

の3つです。

業務中の交通事故の場合、会社側から社員に損害額を求償するのは難しく、

基本的には、会社が損害額を全額負担する

ことになります。事故の被害者が死亡したり、介護を要する重度の後遺障害が残ったりした場合、損害賠償額が数億円に上るケースもあります。

「もしものとき」の膨大な損失を避けるため、いま一度、使用者責任などの定義と会社が負うリスクについておさらいし、社有車の保険契約内容を確かめてみましょう。

一般的に、交通事故の加害者となった社員は、民法第709条による「不法行為責任」を負います。さらに、使用者である会社は、社員が業務中に起こした事故(不法行為)について、民法第715条による「使用者責任」を負います。簡単に言うと、

会社は社員を使って利益を得ているのだから、社員が起こした事故の損害についても責任を負うべき

という考え方です。

例えば、社有車を使った業務中の事故で、会社がその使用を認めていた場合、交通事故の発生は十分予見できるので、使用者責任が認められやすくなります。使用者責任が認められると、被害者は加害者である社員だけでなく、会社にも損害賠償を請求できます。

なお、会社が使用者責任を免れるためには、

のいずれかを証明する必要があります。ただし、裁判上、これらを理由に会社の責任が免除された事例はほとんどありません。

社有車での事故で、使用者責任が認められた裁判例(最高裁第二小法廷、令和2年2月28日)を紹介します。

このように、業務中に起きた事故は使用者責任が認められる可能性が非常に高いほか、事故が原因で退職した社員から裁判を起こされたり、車両保険に入っていないことで膨大な賠償金を求められたりするケースもあります。

運行供用者責任とは、自動車損害賠償保障法第3条に定められた制度で、

人身事故が発生した場合、「運行供用者」が賠償責任を負う

というものです。運行供用者とは、「自己のために自動車を運行の用に供する者」、つまり事故を起こした車両の運行を管理し、それによって利益を得ている者を指します。

誰が運行供用者になるかはケース・バイ・ケースですが、典型的なのは車両の「保有者」です。簡単に言えば、

業務中の交通事故の場合、基本的には「会社=保有者」となり、会社名義でなくても、会社がその車両の使用権を持っていれば「保有者」に該当する

ということです。例えば、社員が社有車で事故を起こした場合、保有者である会社が運行供用者責任を問われる恐れがあります。

一方、社員が無断でマイカー通勤をし、その通勤途中に事故を起こした場合、会社は通常、運行供用者責任を負いません。ただし、使用者責任の場合と同様、

会社がマイカー通勤を黙認していたり、マイカーで営業をさせたりしていた場合、社員の運転によって会社が利益を得ていたと判断され、運行供用者責任が認められやすくなる

ので注意が必要です。

なお、運行供用者責任では、不法行為責任や使用者責任と異なり、善意・無過失であることの立証責任を運行供用者自身が負います。会社が責任を免れるには、過失がなかったことを自ら立証する必要があります。具体的には次の3つ全てを証明しなければなりません。

マイカー通勤による事故について、会社に運行供用者責任が認められた裁判例(最高裁第三小法廷平成元年6月6日判決)を紹介します。

このように、黙認や便宜提供(駐車場利用など)があれば禁止規程があっても責任を負う可能性が高く、マイカー通勤に関する管理・規程の徹底は不可欠でしょう。

道路交通法第75条では、自動車の使用者(安全運転管理者等)は、自動車の運転者に対し、次の違反行為を命じたり、違反行為を知りながら放置したりしてはならないとされています。

この中でも、会社側が特に注意すべきなのが、4.の過労運転です。

過労運転とは、過労、病気、薬物の影響その他の理由により、正常な運転ができない恐れがある状態で自動車を運転すること

を指します。

例えば、社員が過労状態であることを知りながら適切な措置を取らず、自動車を運転させた場合、会社は労働契約法第5条に基づく「安全配慮義務(社員が安全で健康に働けるよう配慮する義務)」違反を問われ、社員からも損害賠償請求を受ける恐れがあります。

つまり、過労運転による交通事故が発生した場合、会社は交通事故の被害者だけでなく、社員本人に対しても損害賠償のリスクを負うということです。

過労運転による刑事責任が認められた裁判例(仙台簡易裁判所、平成19年8月2日判決)を紹介します。

このように、過労運転を知りながら運転を指示すると刑事責任を問われる恐れがあり、労働時間管理と体調確認は企業の安全配慮義務として極めて重要です。

過労運転を防ぐポイントの1つは適正な労働時間管理です。厚生労働省がトラック、バス、タクシー運転者の労働時間等の改善基準のポイントを示しているので、参考にしてください。

以上(2025年9月更新)

(監修 Earth&法律事務所 弁護士 岡部健一)

pj60062

画像:photo-ac

A社長が朝早く会社に来て仕事をしていると、まだ始業時刻前なのに、社員のBさん、Cさんが出社してきました。驚いたA社長が話しかけると、2人は苦笑いしながらこう言いました。

A社長「2人とも随分早いな。始業は9時からだぞ? 何か急ぎの仕事でもあるの?」

Bさん「いいえ、そういうわけでは……。ただ、通勤ラッシュが苦手で」

Cさん「年のせいか朝早く目が覚めてしまうので……。会社で読書でもしようかと」

用がないのに朝早くから出勤してくる社員は、意外と多いものです。多少なら問題ありませんが、行き過ぎると次のような弊害が生じる恐れがあります。

一方、社員側には「通勤ラッシュを回避できる」「朝の時間を自己啓発などに使える」「(夏の時期は)涼しい時間帯に作業ができる」など利点があるのも事実です。そういった意味では、

労務管理上のポイントを押さえた上で業務外の早出を認める

という選択肢も考えられます。

業務外の早出を認めるかどうかを検討する際、まず押さえるべきポイントは次の2つです。

業務外の早出については、

原則として労働時間には該当せず、賃金の支払い義務もありません。

これは、「ノーワーク・ノーペイの原則(働いていない時間には給料が発生しない)」に基づくものです。ただし、完全月給制(1カ月単位で算定され、労働時間に関係なく定額で賃金を支給する)などの例外もあるため、自社の給与体系との整合も確認しましょう。

早出中の事故でも、次のようなケースでは労災が認められる可能性があります。

さらに、会社側に落ち度があれば、「社員の安全管理を怠った(安全配慮義務違反)」として行政指導の対象となったり、被災者である社員から損害賠償請求を求められたりするリスクもあります。

業務外の早出を認める場合、会社がルールを明確にし、社員に厳守させる必要があります。次で紹介するルールなどを就業規則等に明文化し、社員に周知徹底しましょう。

早出を希望する社員には、

理由に関係なく「事前申請」を義務付け

ましょう。例えば、社員が早出を希望する場合、前日に申請させます。その際、申請書(紙)や申請フォーム(Web)に、「業務上の早出」「業務外の早出」のチェック欄を設けておき、早出の時間については

というように申請内容に応じて取り扱いを分けます。ただ、社員の中には、本当は業務外の早出なのに、業務上の早出であると嘘の申請を挙げて、賃金を多くもらおうとする不届きな人間もいるかもしれないので、防止策として

業務上の早出をする場合、「申請時に業務内容も記載させる」「上司が成果物を確認する」

といった対応も必要になってくるでしょう。逆に、本当は業務上の早出なのに、「仕事が遅れていることを上司に悟られたくない」や「会社に余計な経済的負担を掛けたくない」という理由で、業務外の早出として申請を挙げる社員もいるかもしれません。こうした社員がいないか、定期的に実態を調査することも大切です。勤怠管理システムについても、早出時間が自動で労働時間に含まれないように設定されているかをよくよく確認する必要があります。

業務外の早出をする社員が増えると、社内の照明や冷暖房などの水道光熱費がかさみます。そこで、「時差出勤制度」の導入も検討します。

時差出勤制度とは、所定労働時間を変更せずに始業・終業時刻を変更する制度

です。例えば、1日の所定労働時間が8時間、休憩が1時間の社員について、始業・終業時刻だけを「9時始業、18時終業」から「8時始業、17時終業」に変更するイメージです。所定労働時間は8時間のまま変わらないので、水道光熱費の問題を最小限に抑えられます。なお、時差出勤を導入する際は、就業規則の変更・届け出が必要です。さらに柔軟な制度を目指すなら、社員に始業・終業時刻を自ら管理させる「フレックスタイム制」を導入するのもよいでしょう。ただし、「導入の要件が細かい」「社員が制度を理解し適切に運用することが求められる」「社員の稼働する時間帯が時差出勤制度以上にバラバラになりやすい」などの注意点もあります。

始業時刻前は安全管理が手薄になりやすく、建設業や製造業では早出した社員が事故を起こすリスクが高まります(例:上司の見ていないところで作業場などに立ち入ってけがをする)。

そこで、業務外の早出をする社員については、

事務室や休憩室など安全な「待機場所」を設定し、作業場には立ち入らせない

ようにルール化します。出社から始業までの時間は待機場所で過ごしてもらい、作業場などには立ち入らないよう厳命するのです。待機場所を定めることが難しい場合などは、社員が行動してよい範囲を厳格に決めておくようにします。この他、早出時の私物持込や設備利用(Wi-Fi、飲食など)に関するルールも、安全管理や情報管理の観点から必要です。

例えば、荒天・災害時には、社員が「早めに出社しておこう」と考える場合がありますが、それで事故に遭うと、安全配慮義務違反で会社が責任を問われることもあります。ですから、

防災気象情報などの内容に応じて、社員に自宅待機を命じる(早出そのものを禁じる)

といった対応が必要になってくるでしょう。

以上(2025年9月更新)

(監修 人事労務すず木オフィス 特定社会保険労務士 鈴木快昌)

pj00681

画像:khwanchai-Adobe Stock

事業承継を検討するにあたり、混乱する世界情勢や物価高騰は判断を難しくする要因です。また、事業承継を検討する上で無視することができない通達も出てきます。事業承継はベストなタイミングで行いたいものですが、その判断材料にはどのようなものがあるのでしょうか?

この記事では、「業績低迷時の事業承継」を想定し、重要なポイントとして、

ことについて紹介します。また、事業承継を検討する上で知っておきたい、

不動産を使った相続税対策

に関する裁判例も紹介します。

業績が低迷している場合、経営者の退職慰労金を見直さざるを得ません。赤字なのに経営者が高額の退職慰労金を取れば、資金繰りはもちろん、対外的な評価も落とします。退職慰労金の支給は事業承継を進める際のさまざまなスキームで利用されますが、それを検討せざるを得ない状況になる恐れがあります。

また、難しい経営環境の中で皆さんが本当に経営から離れられるかという問題もあります。税務署に経営者が取締役を退任したと認められなければ、退職慰労金の損金算入が否認される恐れがあります。

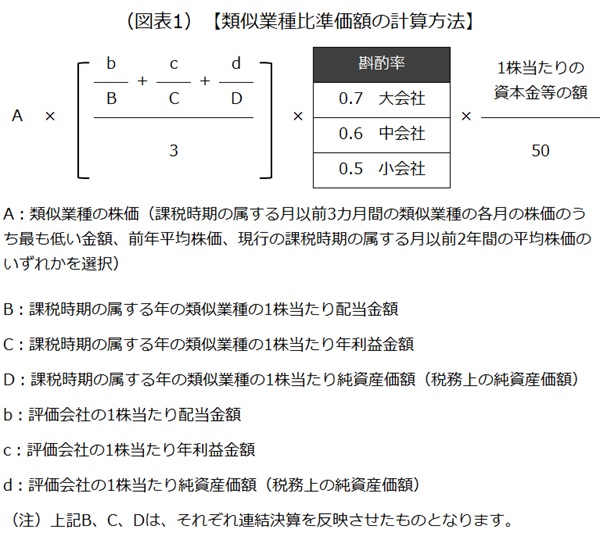

業績が低迷している時こそ事業承継のチャンスであると考えることもできます。中小企業の株価は、主に次の類似業種比準方式で算定されます。

この方式で最も重要な要素は1株当たりの年利益金額なので、利益が落ちれば利益に関する指標がゼロになる場合があります。つまり、株価対策(退職慰労金の支払いなど)をしなくても株価は安くなっており、「安く事業承継ができる」タイミングになります。

詳細は割愛しますが、株価が安くなれば相続時精算課税制度などを利用して後継者に株式を承継させることも検討できます。生前贈与分も相続財産に含まれますが、贈与時の価値で評価されるので、贈与時の価値が小さく、将来の相続時の価値が大きくなることが想定される場合は有利になります。

M&Aを選択する会社も増加しています。ここでの留意点は、

会社の業績が低迷しているタイミングは、M&A価格も下落する

ことです。中小企業のM&A価格は、時価純資産価額に営業利益の3年分程度を加算して算定するのが一般的です。業績が低迷するとM&A価格も下落するので難しい判断ですが、いつが事業承継のタイミングなのか検討しなければなりません。

自社株の評価や経営者の個人資産の相続税評価は、国税庁が定める財産評価基本通達(以下「通達」)によって行われます。これは国が全国一律で簡易に相続税を徴収するために作った財産評価のルールです。

ただし、

この通達を使って財産評価することが著しく不適当だと国が判断する場合、この通達の総則6項によって、国は別の評価方法で評価しなおすことができる(通常のルールによって算出した財産評価を否認できる)

のです。

そして、2022年に不動産を活用した相続税対策を国税庁が総則6項により否認をした事例について、最高裁判所の判決が出されました。

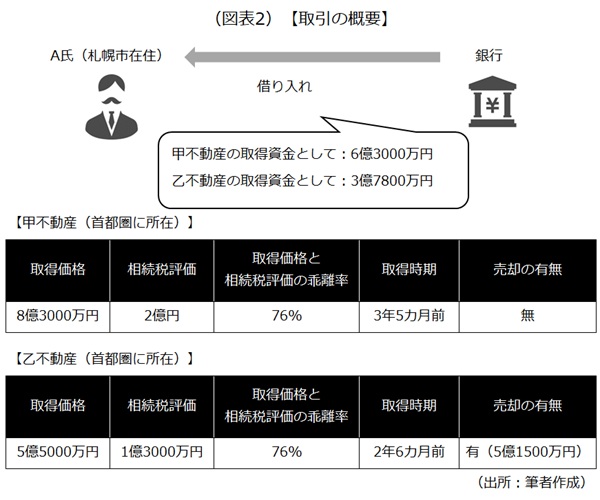

経営者だったA氏は、個人の相続税対策として、銀行から10億800万円を借り入れ、甲不動産(8億3000万円)と乙不動産(5億5000万円)を購入しました。不動産は時価と通達での評価(相続税評価)がかけ離れる傾向があります。A氏が購入した不動産は、いずれも76%の乖離(かいり)が生じています。

つまり、A氏が購入した甲不動産と乙不動産は、通達では甲不動産が2億円、乙不動産が1億3000万円と評価され、合計で10億5000万円分(8億3000万円-2億円+5億5000万円-1億3000万円)、A氏の個人資産が低く評価される結果となりました。これにより、A氏は相続税の負担をゼロ(銀行からの借入金などのマイナスの財産と相殺されるため)としました。

これに対して、国税庁は通達を使うことが著しく不適当だとし、不動産鑑定士が別途鑑定した評価額で相続税を課税しました。

A氏のケースは、なぜ総則6項により否認されたのでしょうか?

相続税対策で不動産を購入するのは一般的です。しかし近年、いわゆるタワーマンション節税(タワーマンション1室の相続税評価が低いことを利用した相続税対策)と呼ばれる、相続税の節税対策が広く活用されるようになったため、国は以下の4つの条件を満たす場合は、総則6項で否認をしていく方針を取っています。

1つ目の条件は、通達を使うと不合理な結果となることです。上記のように、相続間際になって多額の不動産を購入し、相続税をゼロにするようなケースが該当します。

2つ目の条件は、通達以外に、他の財産評価方法があることです。不動産に関しては、不動産鑑定士の鑑定評価という別の評価方法があります。

3つ目の条件は、通達での評価額と別の評価方法による評価額が著しく乖離することです。上記の不動産の評価額が通達で76%低く評価される事例は、この著しい乖離が認められました。

4つ目の条件は、納税者が節税対策を行った結果、上記3.の乖離が生じたことです。上記の事案では、銀行の稟議書が裁判に提出され、その中に相続税対策のために不動産を取得する旨が記載されていたことが1つの理由となりました。

A氏は、相続の約3年前に13億8000万円(甲・乙不動産合わせて)の不動産を購入しています。しかも、A氏の住所は札幌市であるにもかかわらず、取得した不動産は首都圏の不動産でした。このような点から、国はA氏が相続税対策で不動産を取得したと判断したのでしょう。このような裁判例を踏まえると、不動産取得が相続税対策としか考えられないようなケースでは、総則6項による否認のリスクを想定する必要があります。

A氏が、純粋に不動産投資をしていたと判断できるような事実が残されていれば、上記の条件を満たさず、否認されることはなかったかもしれません。

相続間際になって不動産を取得すると、純粋な不動産投資というよりも相続税対策であると判断される傾向が強くなります。従って、不動産を活用するにしても、相続間際ではなく、相続時から起算しておおよそ3年ないしは5年以上前には不動産を取得し、その後も相当期間その不動産を継続して所有していくことが重要です。

以上(2024年8月更新)

(執筆 日比谷タックス&ロー弁護士法人 弁護士 福崎剛志)

pj30119

画像:Mariko Mitsuda

新規事業への進出から事業承継まで、会社経営の重要な局面で有力な選択肢となるのが「M&A」です。M&Aとは、

Mergers(合併)and Acquisitions(買収)の略称で、資本の移動を伴う企業の合併と買収のこと

です。最近は、会社の成長を目指す中小企業と事業承継をしたい中小企業とがM&Aをするなど、M&Aは中小企業にとっても身近なものになっています。

M&Aで重要なのは、

明確なビジョン・目的を明確にした上で、理想のシナリオを描き、戦略的にM&Aを進めていくこと

です。とはいえ、M&Aで買収するモノ(事業)は、ビジネス上、頻繁に行われる商品の売買とは大きく異なる点が多々あります。経営者としては、

などの疑問や課題が浮かび、何をどこから検討すればよいのかお困りかと思います。

この記事では、M&Aの全体を簡潔に分かりやすくまとめました。これからM&Aを検討する経営者の方に、最初に読んでいただくことを想定しています。M&Aの全体を把握し、疑問や課題を整理するためにお役立てください。

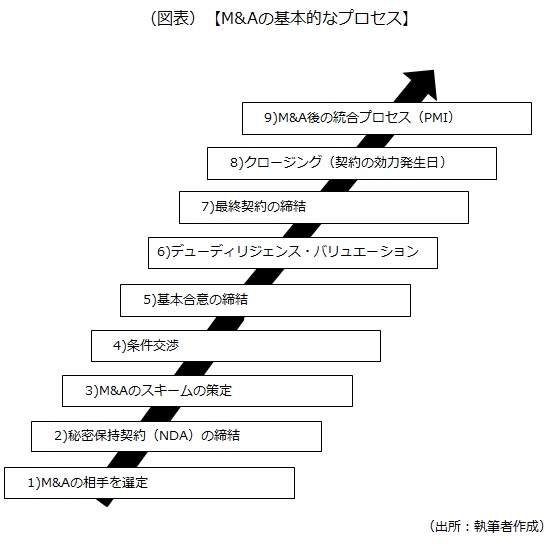

M&Aの基本的なプロセスは次の通りです。

まずは、M&Aの相手となる企業を探します。M&Aの明確な目的がないままに、やみくもに相手を探してもM&Aは失敗してしまうことが多いです。そのため、M&Aのビジョン・目的をしっかり考えることが先決です。つまり、

などを考えます。

また、相手の探し方は、

などさまざまです。

相手先の設立年度や資本金、株主構成、業績の推移、今年度の事業の見通しなどを確認するとともに、自社と社風や風土が合うかどうかなど、数字に表れない部分も検討する必要があるでしょう。

M&Aでは、会社の重要な情報を開示する必要があります。M&Aの対象となる会社としては、会社の重要な情報だけ吸い上げられて、それを利用されることは避けたいと考えます。そのため、情報を開示する前に秘密保持契約(NDA:Non-Disclosure Agreement)を結ぶことが不可欠です。

NDAを締結し、M&Aの対象となる会社からビジネスの商流や仕入先、販売先、今後の事業展開など、通常第三者に知られたくない重要な情報を開示してもらいながら、M&Aを実行することが双方にとって良い結果となるかを検討していくことになります。

中小企業の場合、

株式譲渡のスキームが取られることが大半

ですが、さまざまな事情を考慮して、事業譲渡や会社分割、場合によっては合併などのスキームを検討することになります。どのようなスキームを取るかは、M&Aのビジョン・目的を達成するためにどうすればよいかという点の他、スケジュールや法務、税務、会計上の観点を加味しながら決めることになります。

M&Aのスキームによっては、自社に不必要な資産や負債を引き継いでしまうなど、想定していたM&Aのメリットを得られない場合もあります。簡単でもよいので専門家に相談するなどして、それぞれのスキームのメリット・デメリットを理解しながら進めることをお勧めします。

双方にとって譲れない条件は何かなど、契約の核となる点について交渉をします。この段階で条件面の折り合いがつかなければ、後述する基本合意を締結することなくM&Aは決裂となります。また、この段階での交渉は、M&Aの核となる部分ですので、とても重要なフェーズといえるでしょう。例えば、一般的に、次の事項について条件交渉をすることが多いです。

クロージングまでのスケジュール

M&Aでは、詳細まで合意を得ることになるので、クロージングするまでに半年から1年程度の期間を要することも珍しくありません。そのため、前述した基本事項が合意でき、おおよその方向性が決まった段階で基本合意書が締結されることがよくあります。

なお、基本合意は、あくまで双方の今後の交渉にあたっての認識の擦り合わせという意味合いが多いため、

基本合意に定める事項には法的拘束力を持たないこと

も少なくありません。基本合意は、LOI(Letter of Intent)やMOU(Memorandum of Understandings)などと呼ばれることもあります。

M&Aに向けた方向性が決まった段階で、M&Aの対象となる会社の実態を調査するため、デューディリジェンス(DD)が行われます。中小企業同士のM&Aでは、コストやスケジュールとの関係で、DDを行わなかったり、調査する範囲を絞ったりすることが少なくありませんが、一般的には、ビジネス、会計、法務の他、税務、人事労務などの観点から、M&Aのビジョン・目的との関係で気になる点に絞って調査をすることが多いように思います。

DDは、軽視されることもありますが、買い手にとってはM&Aを後悔しないために必ず行ったほうがよいプロセスです。

DDの結果によって、M&Aの検討を断念したり、基本合意で擦り合わせた条件内容を変更する交渉を行ったりするような場合があります。

DDによって明らかになった内容や問題点を踏まえて、譲渡価格、譲渡条件、表明保証条項、誓約条項、譲渡後の義務等について協議をし、最終的に合意に至った内容を契約書に整理して締結することになります。

中小企業のM&Aでは、最終契約の締結日に、対象会社において必要な株主総会・取締役会といった内部手続きを経ることが多いです。

中小企業同士のM&Aでは、最終契約の締結日に契約の効力が発生し、クロージングとなる場合もあります。ただし、一般的には最終契約で定めたクロージングの前提条件の履行や会社法、商業登記法等の手続き上必要なことを行うため、契約締結日とクロージング日は別の日とすることが多いです。

M&Aで最も大事なことは、

クロージング後に買収した事業を買い手の下で、どのように軌道に乗せていくか

ということに尽きるといってもよいでしょう。

一般的に、クロージング後は、買い手がM&Aを決めた目的を達成するのに必要な事業シナジーの実現のための事業計画の策定や実行、KPI(目標達成度を測る指標)の設定・管理、人事労務関係、決裁プロセス、社内規程等の統合作業などが行われます。

以上(2025年9月更新)

(執筆 リアークト法律事務所 弁護士 松下翔)

pj60242

画像:Mariko Mitsuda

目次

オーナー企業の事業承継では、自社株式の評価額が非常に重要になります。業績好調で利益を積み重ねれば自社株式の評価は上がりますが、事業承継に限っていえば、評価が上がるのは好ましいことばかりではありません。なぜなら、

親族内承継であれば評価額を下げたいですし、M&Aによる第三者への承継であれば評価額を上げたい

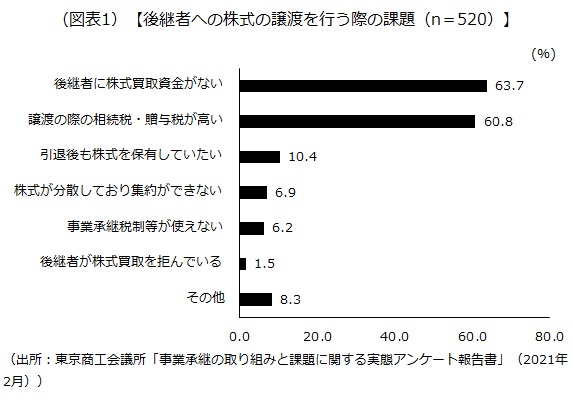

からです。実際、親族内承継の場合、後継者に株式の買い取り資金がないこと、譲渡の際の贈与税・相続税が高いということが課題となっています。

自社株式を後継者に「安く」引き継ぐことが事業承継を成功させるポイントですが、

といった課題があり、とっつきにくい分野です。そこで、この記事では、親族内承継を中心に財産の承継において、これくらいは知っておきたいというポイントをまとめます。実際に取り組む際は、必ず専門家などにご相談ください。

後継者に自社株式を集中させる必要がありますが、具体的な割合を意識していますか? 過半数あれば大丈夫と考えているかもしれませんが、これは「普通決議」ができる水準にとどまります。より安定的な経営をするためには、「特別決議」ができる3分の2以上を後継者に集中させなければなりません。「特別決議」で決められることには「定款の変更や組織再編など」があり、より積極的な経営がしやすくなります。一方、長く続いている会社ほど株式が分散する傾向があります。そこで、

会社や後継者が自社株式を買い取り、後継者を対象にした新株発行などを通じて、後継者の持株比率を高めること

を検討する必要があるでしょう。

さらに、事業承継をした後の株式分散を防止するために、定款に株式譲渡制限や株式の買い取り請求に関する事項を定めることも検討しましょう。

自社株式の評価方法はさまざまです。中小企業の場合、

が用いられますが、いずれも純資産価額を引き下げれば自社株式の評価は下がります。純資産価額を引き下げる方法には、

などがあります。特に役員退職慰労金は、経営者と後継者が話し合ってしっかりと決めるべきです。経営者は「勇退時にいくら欲しいのか」を明確に告げ、時期を決めて支給すれば自社株式の評価を引き下げられます。とはいえ、いくらでもよいというわけではなく、過大であれば税務上否認される恐れがあります。また、不動産の購入についても相続時の評価などに注意する必要があります。

全株式を引き継ぐと後継者の負担が重くなります。「3分の2」の株式を後継者に集中させれば、残りの3分の1は別の株主でもよいわけです。それも、

会社の方針に賛成し、長期に保有してくれる安定株主が好ましい

ということであり、ここで検討されるのが「従業員持株会」の設立です。従業員に株式を保有してもらえば、経営の安定と事業承継時の後継者の負担軽減が実現します。

高齢の経営者が親族内承継をする場合、「相続」が事業承継の中心的な話題となります。負担軽減にどのような方法があるのか、ポイントを簡単に紹介します。

「相続時精算課税」とは、贈与税の先送りのような制度です。具体的には、生前贈与について、特別控除(累計2500万円)と基礎控除(年間110万円で、2024年1月1日以後の贈与に適用)の合計額まで贈与税が非課税となり、これを超える部分には一律20%の贈与税がかかります。実際に相続が発生した場合、生前贈与した部分(年間110万円の基礎控除分を除く)も含めて相続財産を評価し、相続税を計算します。ポイントは、

生前贈与した時点と、相続した時点の財産の価値の違い

です。価値が小さいうちに生前贈与し、価値が大きくなったときに相続が発生すると、生前贈与時の小さい価値により相続財産とされるため、後継者の負担は軽減されることになります。つまり、将来、業績が向上して自社株式の評価が高まると考えるなら、相続時精算課税はさらに有効な手段になります。

「暦年贈与」という制度もあります。これは、年間110万円までの贈与が非課税となる制度です。非課税はうれしいところですが、年間110万円までしか非課税枠がなく、10年間にわたって利用しても贈与できるのは1100万円です。経営者が若く、よほど計画的に事業承継を検討していない限り、メリットは小さいかもしれません。また、前述した相続時精算課税と併用することもできません。なお、暦年贈与については死亡日以前3年~7年間の分を相続財産に加えることになっています。つまり、相続税がかかるということです。

といった取り扱いになります。

事業承継税制とは、

一定の要件を満たし続ければ、承継した自社株式にかかる相続税・贈与税が猶予・免除される制度

です。一定の要件についての詳細は割愛しますが、簡単にいうとある程度の規模を継続しながら会社経営を続け、事業承継のたびにこの制度を使えば、相続税と贈与税が猶予・免除され続けるというものです。

厳密には相続と違いますが、事業承継の通過点として持ち株会社(ホールディングス)が設立されることもあります。株式移転などの組織再編の手法を用いるのですが、

持ち株会社に会社の株式を移転。事業会社(元の会社)は、持ち株会社の100%子会社

とします。経営者は持ち株会社の代表、後継者は元の事業会社の代表になり、経営者は持ち株会社の代表の立場から後継者の経営をサポートします。ある意味で「院政」のような体制となりますが、後継者がまだ若い場合など、事業承継前のワンステップとして有効です。

ここまで後継者の負担軽減を前提に説明してきましたが、それ以外の親族への配慮も必要です。例えば、経営者に長男と次男がいて、後継者である長男にだけ遺産を集中させると次男が不満を覚え、兄弟げんかになって会社経営に悪影響を及ぼしかねません。そこで、経営者は「遺言書」を作成し、

遺産の配分や、配分した意図(法的拘束力はない)

を残しておくことが大事です。なお、相続には「法定相続分」があります。例えば相続人が「配偶者や子」の場合、それぞれ2分の1ずつ相続できることになっています。しかし、遺言書を書くとこれを変えることができます。とはいえ、遺言書に書いたからといって法定相続分がゼロになることは問題なので、「遺留分」が定められています。相続人が「配偶者や子」の場合、それぞれ4分の1ずつ相続できることになっています。

ちょっと視点は変わりますが、財産の承継を間違いなく行うために、「家族信託」を利用することもあります。家族信託とは、

経営者が家族に財産(自社株式も含む)の管理を託すこと

であり、経営者が認知症になった際の対策として利用されるのが一般的です。高齢な経営者は認知症のリスクがあり、万一の場合は冷静な判断ができません。そうなると事業承継どころか会社経営が立ち行かなくなってしまうため、家族信託を利用し、長男が「議決権」を行使できるようにするなどします。

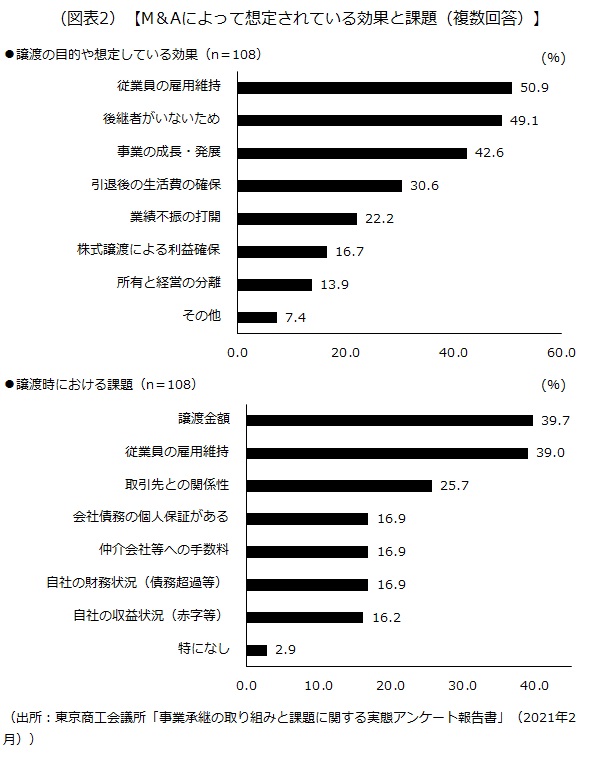

ここまで親族内承継を中心に考えてきましたが、最後にM&Aについても簡単に触れておきます。アンケートなどを見るとM&Aに対する悪いイメージは根強いようですが、一方で近年は後継者不足からM&Aによる第三者への承継が増えているのも事実です。M&Aによって想定されている効果と課題は次の通りです。

M&Aにはさまざまな種類があり、代表的な方法およびそれぞれの特徴は次の通りです(中小企業庁「事業引継ぎハンドブック(2015年9月)」)。

譲渡する側の会社のオーナー(経営者)が所有している発行済株式を、譲り受ける側の会社に売却し、子会社になることです。株主および経営者が交代するだけで、社員や社外の関係は変わりません。会社をそのまま存続させたいときや、オーナー(経営者)の持つ株式を現金化したいときに向いています。

譲渡する側の会社が、その事業部門の全部または一部を譲り受ける側の会社に売却します。債権や債務、契約関係、雇用関係などについて、それぞれ同意を取り付けてなければいけないため手続きは煩雑です。また、複数の事業のうちの一部だけを売却し、その他の事業は残したい場合には有効な方法です。

吸収合併は、譲渡する側の会社の全ての資産や負債、社員などを譲り受ける側の会社が吸収し、譲渡する側の会社は消滅します。雇用条件の調整や事務処理手続きの合意の形成が難航する恐れがあります。吸収分割は、譲渡する側の会社が、その事業部門の全部または一部を分割した後、譲り受ける側の会社に承継させる方法です。労働契約承継法によって、社員の現在の雇用がそのまま確保されます。

M&Aで会社を売却する場合、相手先との交渉に入る前に、仲介機関の選定や会社の実態把握、企業の「磨き上げ」などさまざまなことをしなければなりません。最も注意すべきなのは、

いかにして秘密を守り、外部への漏洩を防ぐか

です。第三者はもちろん、親族や友人、役員・社員に至るまで十分に注意しましょう。また、こうした一連の手続きを自社だけで行うことは困難なので、専門的なノウハウを有する支援機関に相談しましょう。具体的には、事業引継ぎ相談窓口、事業引継ぎ支援センター、商工会議所、金融機関(銀行、生命保険会社、損害保険会社)、税理士、弁護士、M&A仲介業者などがあります。それぞれ得意分野や業務の範囲、報酬体系などが異なるため、実績や利用者の声などを十分調査して選択しましょう。その際、複数の機関から話を聞いて比較することを忘れないでください。

以上(2025年8月更新)

(監修 アイ・タックス税理士法人 税理士 山田誠一朗)

pj80115

画像:Mariko Mitsuda

目次

近年、人の生活圏内にクマが出没し、人的・物的被害が増加していることが大きな社会問題となっています。2023年度は全国でクマによる人身被害が過去最多の219人(うち死亡者6人)に達し、2025年度も8月末時点ですでに69人(うち死亡者5人)の被害が出ている状態です(環境省「クマによる人身被害件数(速報値)」)。

以前は想定しにくかった「市街地にクマが出没するケース」も報告されており、こうした状況を受けて、2025年9月1日から鳥獣保護管理法が改正されました。改正内容は複数ありますが、特に重要なのが「銃猟(銃を使用してクマ等を捕獲すること)」のルール変更です。以前は、市街地での銃猟は原則禁止(都道府県知事の許可を得た場合を除く)されていたのですが、

に限り、市町村長が捕獲者に委託して「緊急銃猟」を行えるようになりました。

さて、捕獲者として実際に銃猟を行うのが「マタギ」や「猟友会」。前述した法改正で、地域の安全を守る彼らの役割はますます重要になってきています。日本の狩猟文化を語る上でも欠かせない存在ですが、その実態や関係性、そして現代社会における役割については、意外と知られていないことも多いのではないでしょうか。

この記事では、マタギと猟友会の「ヒミツ」に迫り、それぞれの魅力と、現代社会が抱える野生動物との共存という課題に対する彼らの貢献、今後の展望について深掘りしていきます。

マタギは、主に東北地方・北海道で、古くから伝わる伝統的な方法を用いて集団で狩猟を行う人々を指します。特に秋田県の阿仁地方は、本家「マタギの里」として知られています。マタギの語源については、「狩猟用具に又木を使用することから来た」「狩猟を意味するアイヌ語のマトキから来た」など諸説あります。

マタギの狩猟は、地域の「マタギ組」という共同体によって行われ、頭領(シカリ)の指示のもと、厳格な役割分担と公平な獲物の分配が行われます。狩猟は彼らの生活の基盤であり、山を神聖な場所と捉え、独自の掟や山言葉など、山岳信仰に基づいた独自の文化を持つ人々でもあります。

正確な統計はありませんが、現在は後継者不足でマタギの数が激減しているとされています。一方、動植物の乱獲や自然破壊といった問題が深刻化している昨今、マタギ独自の文化が、古くて新しい文化として再評価されている面もあります。

猟友会は、狩猟免許を持つ人々が所属する公益団体です。全国組織である大日本猟友会を中心に、各都道府県、市町村単位で支部が組織され、狩猟事故の防止、マナー向上や関係法令改正の要請、狩猟の担い手の育成、野生鳥獣の保護管理などの事業を行っています。

現代において狩猟を行う人はほぼ猟友会に所属しており、情報交換や共同での狩猟活動、地域での有害鳥獣駆除などに重要な役割を果たしています。また、猟友会に加入すると、会員全員が大日本猟友会の「狩猟事故共済保険」(対人補償限度額4000万円)に入れるなどのメリットもあります。

大日本猟友会によると、猟友会の会員数は1978年度にピーク(42万4820人)を迎えるも、その後は後継者不足などから減少が続き、2023年度は10万1068人となっています。一方、女性の会員数については、カウントが始まった2015年度(1183人)から年々増加し、2023年度は3799人となっています。

現代において、多くのマタギは猟友会に所属しています。これは、現代で狩猟を行うには鳥獣保護管理法に基づいた狩猟免許の取得が必須であり、マタギも例外ではないためです。また、地域の有害鳥獣駆除活動は猟友会が中心となっており、マタギはその長年の経験とクマなどの大型獣に関する深い知識を活かして、この活動に大きく貢献しています。

マタギの文化や精神性は、厳しい自然と共生する中で育まれた、深い知恵と畏敬の念に満ちています。

マタギにとって山は、獲物を与えてくれる恵みの場所であると同時に、危険も潜む神聖な領域です。山の神への畏敬の念から、多くの厳格な掟が生まれ、守られてきました。

山に入る際には、日常生活で使う「里言葉」ではなく、マタギにしか通じない「山言葉」を使用します。

マタギは、山を深く理解し、自然の摂理に従って生きることを重んじます。これは単なる知識ではなく、身体に染み付いた「知恵」として受け継がれています。

クマの被害などが深刻化する昨今、マタギを含む猟師が所属する猟友会では、次のような活動をしています。

猟友会会員は、自治体からの要請に応じて、主にオレンジ色のベストと帽子を着用し、銃器や罠を用いてこれらの動物の捕獲に協力しています。この活動は義務ではありませんが、住民の安全確保のためにボランティア精神に基づき行われています。

森林は多くの野生鳥獣の生息地であるため、その保全は鳥獣の生息数増加に直結します。多くの猟友会が地域で植樹や森林保全活動などに協力しています。

猟友会の会員数の減少・高齢化が進む中で、狩猟の知識・文化を次世代につなげていくための活動も行われています。

マタギも猟友会も、現代社会において多くの課題を抱えていますが、同時に今後の展望も期待されています。

以上(2025年9月更新)

pj50561

画像:日本情報マート

2017年に発売されて以降ベストセラーとなった1on1の入門書『増補改訂版 ヤフーの1on1 部下を成長させるコミュニケーションの技法』(本間浩輔・著)は、ヤフーが実践してきた対話手法について、今日から実践できる内容が満載だ。本記事では、「育て上手の上司と育て下手の上司の違い」について、著者の本間浩輔氏に伺った。

マーケティング研究者の久保田進彦氏は、現代人の消費活動を読み解く鍵は「リキッド消費」にあると説く。リキッド消費とは、その時々で欲しいものが変わる、買わずともレンタルやシェアリングでOK、モノよりも経験を大切にする、この3要素を満たす消費生活を指す。リキッド消費傾向が強い人々の生活から、その思考に迫る。

プレゼン資料は、「読ませるもの」ではありません。“込み入った話”を言葉だけで伝えようとすると、どうしてもまどろっこしい表現になり、非常にわかりにくい説明になりがちです。そんな時に必要なのは、伝えるべき内容の「本質」を、直観的に理解できるように「図解化」する技術。プレゼン資料は「見せるもの」なのです。