会社では、社員が突然辞めてしまうことは珍しくありません。ですが、「真面目で不満なんて言ってなかったのに……」「何となく空気が合わなかったのかも」「転職は時代の流れだし、仕方ないよね」などと、社員の離職を運の悪い出来事として片付けていませんか?

実は辞めた社員本人に聞くと、「だいぶ前から限界だった」というケースが非常に多いんです。また、実際に退職はしていないものの、「静かな退職」といって、仕事へのモチベーションを失い、最低限の業務しかこなさなくなる社員が増えているという問題も指摘されています。

経営者や上司には悪気がない。けれど、どこかに小さなボタンの掛け違いがあり、それが積み重なると、気が付いた時には社員が去ってしまう、あるいは心ここにあらずの状態になってしまうのです。

この記事では、社労士の視点から、あなたの会社に潜む「無自覚の落とし穴」となりがちな10のポイントと、具体的な解決策をご紹介します。

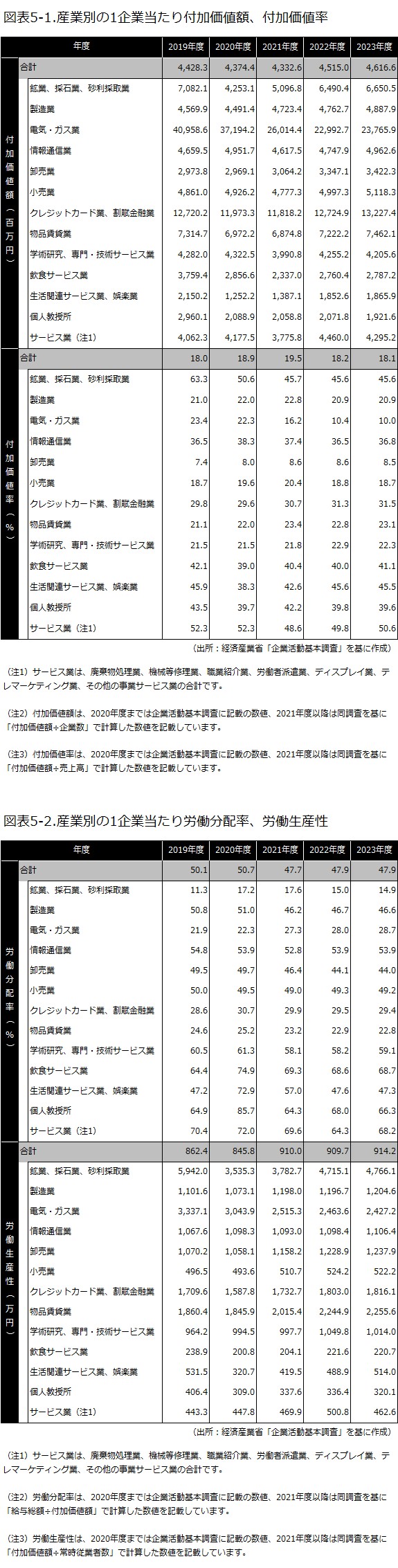

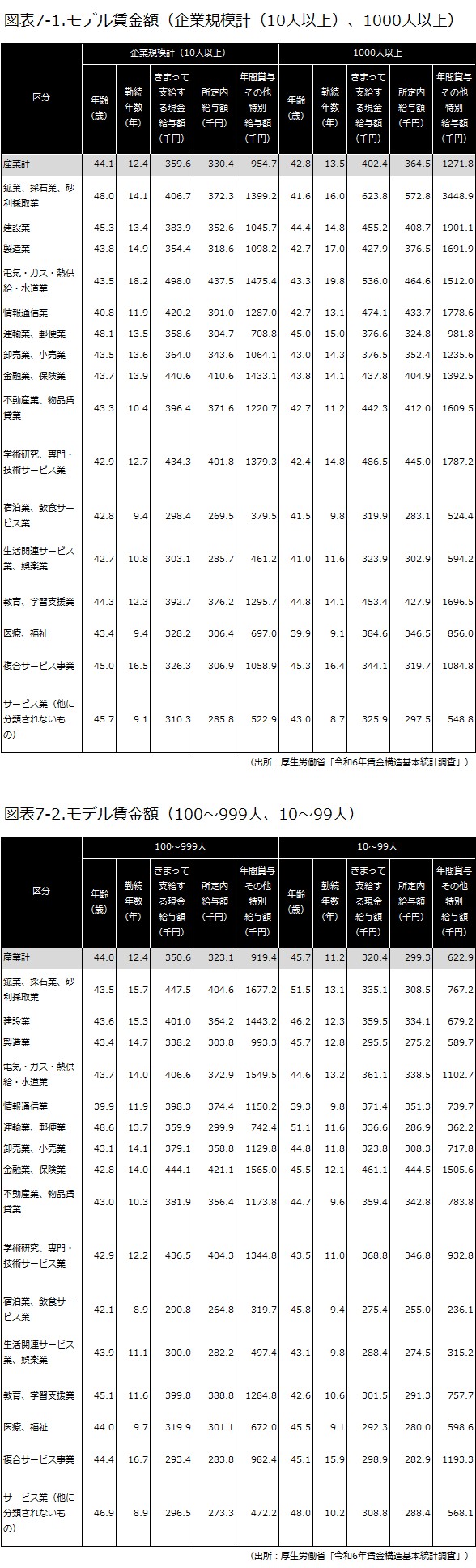

(落とし穴1)賃金が新人の「後追い」になっている

「最低賃金が上がったから、それに合わせて新卒の基本給を引き上げた。でも、ベテラン勢は据え置きなんだよね……」。こうした声は、多くの会社で聞かれます。いつの間にか新入社員に基本給が抜かれていると気づいたら、頑張って会社を支えてきた既存社員から「私は頑張っても結局、報われないんですか?」と、不満の声が上がるかもしれません。

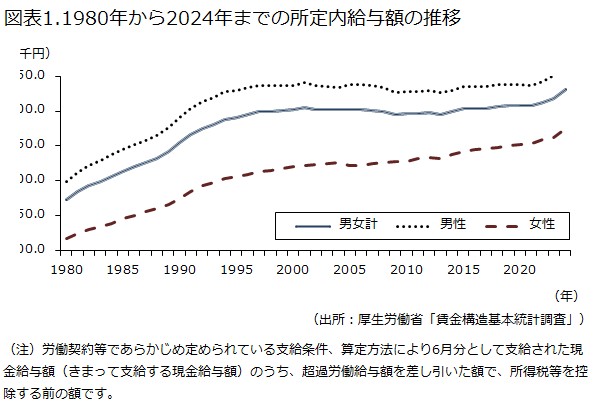

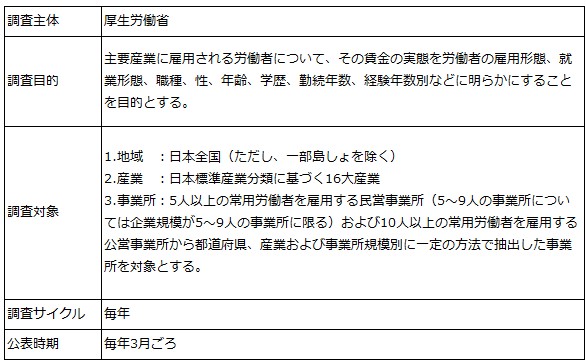

特に昨今の物価高騰は、社員の生活に大きな影響を与えています。厚生労働省の統計調査でも、実質賃金がマイナスで推移している傾向が見られ、社員の「もっと評価されたい」「もっと金銭的に報われたい」という欲求は高まる一方です。

既存社員の賃金が世間の相場から乖離していると、転職サイトなどで他社の求人情報に触れた際に、自身の待遇への不満が募り、離職に繋がりやすくなります。

【解決策】

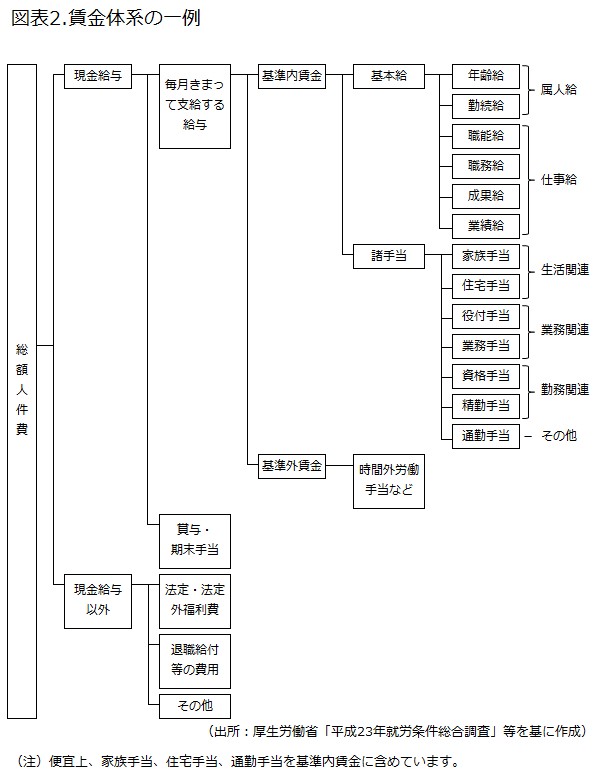

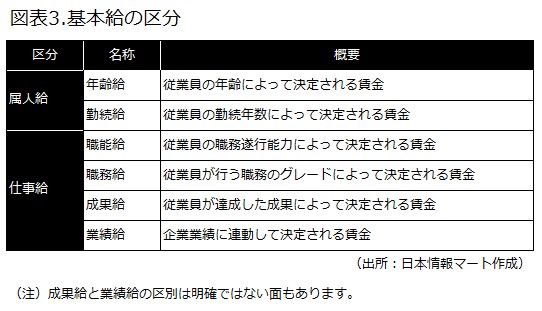

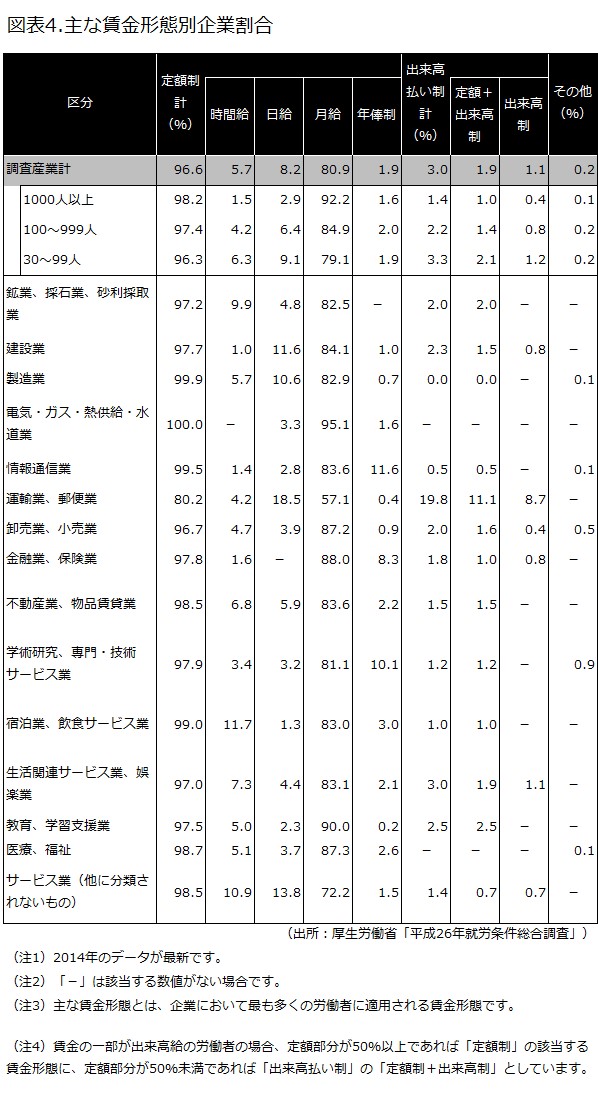

まずは、勤続年数などに対応した「賃金テーブル(賃金表)」を整備しましょう。近年は最低賃金の大幅な引き上げが続いているので、例えば、時給ベースで

- 勤続5年以上:最低賃金+50円

- 勤続10年以上:最低賃金+100円

- 勤続15年以上:最低賃金+150円

といった加給方式にすると、トラブルが起きにくくなります。

「役割」や「成果」に応じた昇給ルートを明確にすることも大切です。特に、会社への貢献度が高いにもかかわらず、給与が伸び悩んでいる中堅層には「成長の見える化」と「報酬の納得感」が必要です。

定期的な昇給レビューに加え、業績連動型のインセンティブや、個人のスキルアップに応じた手当の導入も有効です。透明性の高い評価と、それに基づいた報酬体系を構築することで、社員は自身の努力が正当に評価され、報われると感じることができます。

(落とし穴2)長時間労働が当たり前になっている

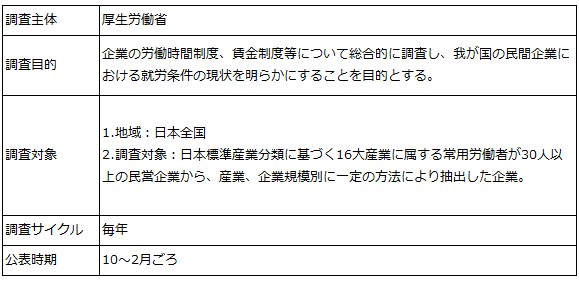

「ウチは皆、体力勝負だから!」「繁忙期なんだから、多少の無理は当たり前だろ?」など、体育会系の意識が根強く、無自覚な長時間労働が蔓延している会社は少なくありません。加えて、そうした雰囲気のせいで、定時で退勤打刻をした後、サービス残業が当たり前になってしまっている会社もちらほら……。

周囲に着いていけず、身体と心をすり減らした社員は、我慢の限界を迎えると静かに去っていきます。厚生労働省の「過労死等防止対策白書」でも、長時間労働などが心身の健康を損ない、離職や休職に繋がる深刻な問題であることが示されています。

【解決策】

まずは「長時間労働が当たり前」という雰囲気を社内から取り除く必要があります。社長から全社員に対し、「過去はなあなあでやっていたかもしれないが、もうサービス残業はさせないし、無駄な残業は削減していく」と宣言しましょう。特に上司が残業削減に消極的だと、その部下も早く帰れないので、上司の意識から変えていきましょう。部署の残業削減の成果を上司の評価にプラスすることなどが考えられます。

DX化などで残業削減を図っていくことも大切です。今やメール文面や提案書、ウェブページの作成などは、生成AIを使えば簡単にできるようになっていますし、ブルーカラーの業務でも、例えば「測量や土量算出をドローンで行う(建設業)」「ロボットを活用した自動点呼を行う(物流業)」などの形でDX化が進んでいます。

(落とし穴3)ルールが曖昧すぎる

「あの部署は年次有給休暇を申請すれば認められるのに、ウチの部署は閑散期しか認めてもらえない」「あの人は時短勤務ができるのに、私は認めてもらえない」など、休暇や働き方の自由度が人によってまちまちで、不公平感が広がっていることがあります。

原因はさまざまですが、「就業規則に制度の内容が明記されていない」「制度はあるが、対象者や利用方法が明確でない」など、社内ルールの曖昧さがこうした状況を生み出しているケースが少なくありません。

【解決策】

就業規則で「制度の内容・対象者・利用方法」が明確になっているかを確認しましょう。就業規則の内容が社員に伝わりにくい場合、誰が読んでも分かるように「社内マニュアル」も作成しておくと安心です。例えば、年次有給休暇の取得ルールや、テレワーク時の勤怠管理方法、残業代の計算方法や申請フローなどを明確にすることで、社員は安心して働けるようになります。

「ルール通りに休暇を申請しているのに、上司が認めてくれない」など、上司の匙加減で恣意的な運用がされているケースもあります。上司としての裁量権の範囲を勘違いしている人もいるでしょうから、管理職研修などを通じて、正しい運用を徹底させることが大切です。

(落とし穴4)社内コミュニケーションが偏っている

「ウチの会社のコミュニケーションはバッチリ!」と思っていても、よく見ると特定の部署やグループ間だけコミュニケーションが活発で、他の社員は蚊帳の外……。「ここにいても自分は大事にされていない」と感じて、離職の引き金になることも多々あります。

部署や役職、雇用形態によって話す相手が固定化され、他の社員との交流が少ない状態が続くと、孤独を感じる社員が出てきてしまいます。

【解決策】

最近は、いわゆる「飲みニケーション」を敬遠する社員も少なくなく、多くの会社がどのように社員とコミュニケーションを取ればいいか、困っていると思います。「業務時間外」のイベントで拘束されることを嫌う社員もいるので、例えば「社員が多く集まる社内会議の際に、全員で昼食を摂る」などハードルの低いところから始めてみましょう。

社員が一同に介する形が難しければ、スマホなどを使ったゲームイベントを実施するのもよいでしょう。例えば、歩数計のスマホアプリを使った社内イベントを実施している会社などがあります。通勤時などの毎日の歩数を集計してチームで競わせるイベントなので、社員が同じ場に集まる必要がありません。「社員が集まらなきゃ意味がないのでは?」と思うかもしれませんが、共通の話題を作ればそれがコミュニケーションのきっかけになります。

(落とし穴5)マネジメントが昭和のまま

上司の皆さん、「若いヤツは黙って俺たちのやり方を覚えろ!」「昔はこうだったんだ!」なんて、ついつい言っていませんか? 悪気はないと思いますが、これでは今の若手社員の心は動きません。今の若手社員は一方的な指示には反発を感じやすい傾向にあります。上意下達の一方的なマネジメントでは、「自分の意見が尊重されない」と感じてしまいます。

それに、今は多様な働き方が浸透しつつある時代。小さい子どもを育てる社員や、闘病中の人、家族の介護中の人など。個々人の状況に配慮せず、「ウチの会社は昔からこうだから!」と一方的に押し付けると、脱落してしまう社員も出てくるでしょう。

【解決策】

月並みですが、まずは相手(若手社員)の話によく耳を傾ける、「傾聴」を心がけましょう。昔ながらの文化や風習を大事にしたい気持ちも分かりますが、相手の話に「一理あるかもしれない」と思ったら、それを取り入れていくという意識が大切です。ただし、若手の言うことが何でもかんでも正しいわけではありません。大切なのは「道理」があるかどうかですから、明らかなワガママや間違いがあれば、毅然と指導します。

昨今の法改正の流れにも敏感になりましょう。例えば、改正育児・介護休業法の施行に伴い、

- 介護休業などの支援制度について、会社が社員に個別に周知し、意向を確認することが義務化(2025年4月から)

- 3歳以上小学校就学前の子を育てる社員に対し、「短時間勤務」「テレワーク」などの措置を講じることが義務化(2025年10月から)

など、社員の働き方はさらに柔軟になってきています。人手不足の会社では対応に苦慮する部分もあるでしょうが、「法律で定められたら、その働き方が社会のスタンダードになる」ということを認識しておきましょう。「ウチの会社はこうやっている!」はいつまでも通用しません。

(落とし穴6)人事評価が「社長や上司の匙加減」

「〇〇さんは、いつも頑張っているし、来年は昇給させようかな」「あの子は気が利くから、ちょっと評価を上げてあげよう」。こんな風に、人事評価が特定の担当者の主観や感覚で決まっている会社、心当たりありませんか? この状況だと、頑張りが見えにくい部署の社員やアピールが苦手な社員は、「どうせ頑張っても報われない」と静かに心を閉ざしてしまいます。なかには今、話題の「静かな退職(最低限の仕事しかやらない)」状態に陥る人も……。

評価基準が曖昧で、プロセスも不透明だと、社員は自分の努力が正しく評価されていないと感じ、会社への不信感を募らせてしまうんです。

【解決策】

評価基準を「見える化」して、誰もが納得できる仕組みを作りましょう。単一の評価者に頼るのではなく、複数の視点で確認する制度設計が重要です。例えば、社員一人ひとりが達成すべき具体的な行動目標や成果目標を設定し、その達成度で評価する「目標管理制度(MBO)」の導入を検討してみてください。

さらに、上司だけでなく同僚や部下も評価に参加する「360度評価」や、社員自身が自分の実績や貢献を申告する「自己申告制度」なども効果的です。客観的で透明性の高い評価は、社員のモチベーションを維持する上で不可欠であり、会社全体のパフォーマンス向上にも直結します。

(落とし穴7)フィードバックがない

評価面談が年に1回きり、普段の仕事ぶりには何も言わない。これは、多くの中小企業でありがちです。評価者になる社長や上司の立場からすると、「忙しいし、褒めるのは照れくさい。特別問題も起こしてないから、指摘しなくても大丈夫だろう……」というところなのでしょう。

ただ、この状況では、社員は「自分がどう見られているのか」「自分の仕事がどう評価されているのか」が分からず、不安になり、やがて成長意欲を失っていきます。特に新入社員や若手社員は要注意。日本能率協会マネジメントセンターの調査でも、若手社員は「自分の行動や言動に自信が持てず、前向きな1歩を踏み出しきれない」という傾向が顕著に現れています。

【解決策】

年に1度だけでなく、日常的に「小さなフィードバック」を意識してください。業務の進捗や結果について、タイムリーに良い点や改善点を伝えることが重要です。できれば1on1ミーティングを月1回導入すると効果的です。定期的に行うことで、社員は自身の業務に対する客観的な評価を得られ、安心して業務に取り組めることでしょう。

また、フィードバックでは社長や上司が一方的に話をするだけでなく、社員との「対話」を意識しましょう。社員が疑問に思っていること、不満に思っていることなどを吸い上げる努力も忘れないようにしましょう。

(落とし穴8)「相談しても無駄」と思わせている

相談している部下に向かって、上司が「そんなことで悩むなよ、甘えるな!」「今忙しいから後にして!」と言ってしまう。それによって、部下の心がシャットダウンしてしまうこと、ありませんか?

こうした状況が繰り返されると、社員は問題を抱え込み、「相談しても無駄」と離職してしまうこともあります。特に怖いのは、部下が「ハラスメントを受けている」など深刻な悩みを抱えているにもかかわらず、上司が相談を受けてくれない場合です。こうした場合、上司が社員を守らなかったとして、「安全配慮義務違反」で訴えられるリスクもあります。

【解決策】

繰り返しになりますが、上司の「傾聴」する技術が大切です。忙しくても話の腰を折らず、「うんうん、それで?」「他には何かある?」と促すだけでも、社員の感じる印象は激変します。忙しくて話を聞く時間がない場合も、「忙しいから後にして!」で終わらせず、いつなら話を聞けるのか、具体的な時間を提示しましょう。あるいは毎日、上司と部下で業務の報告や相談事について話をする時間を決めておくのでもかまいません。

ハラスメントなどについては、上司に直接相談しにくいケースもあるので、相談窓口の存在を改めて周知しておきましょう。中小企業の場合、社内の相談窓口だと社員が相談しにくいケースもあるので、弁護士事務所やコンサルタントなどに委託して外部相談窓口を設けることも検討するとよいでしょう。

(落とし穴9)仕事の意味が見えない

毎日ひたすらルーティン作業を繰り返すだけだと、社員は「この仕事、一体誰の役に立っているんだろう?」と疑問に思うかもしれません。多くの会社で、目の前の業務に追われて、仕事の全体像やお客様への貢献が見えにくいことがあります。

「なぜ、この仕事をするのか」が明確でなく、自分の仕事が単なる作業の繰り返しで終わってしまう状態だと、社員は働く意味を見失い、モチベーションを低下させてしまいます。

【解決策】

例えば、期首に「針路説明会」を開催するなどしてみましょう。社長が全社員に対し、会社の事業や製品・サービスが社会にどのような影響を与えていて、今後どのような方向に向かっていくのかを具体的に伝える機会を設けるのです。上司はその内容を噛み砕いて、部下1人1人の仕事が会社の事業や製品・サービスを形作っているのかを説明します。

あとは、部下との1on1などで、お客様からの感謝の声や、社員の仕事が具体的にどのような成果に結びついたのかを定期的にフィードバックしましょう。加えて、プロジェクトの「成果の可視化」を工夫したりすることで、社員は自分の仕事が社会や会社にどう貢献しているかを実感できます。

(落とし穴10)ホワイトすぎてやりがいがない

残業はほとんどないし、ノルマもゆるやか。一見「ホワイト企業」に見えるけれど、実は社員からは「毎日同じことの繰り返しで、成長を感じられない」「もっとチャレンジしたいけど機会がない」という声が上がっていませんか?

安定志向の社員には良いかもしれませんが、自律性や成長意欲の高い社員は物足りなさを感じ、結果的にモチベーションを失ってしまうことがあります。これは、社員のエンゲージメント低下に繋がる大きな要因の一つです。

【解決策】

まずは1on1などで認識のすり合わせをすることが大切です。上司は、今の仕事をあとどのぐらいの期間若手に任せるつもりなのか、次に何の仕事を任せる用意があるのかなどを明らかにしつつ、若手にも今の仕事に対する不満などを聞いてみます。若手が「新しい仕事に挑戦したい」と考えているなら、その仕事について何を勉強しているのか、今任せている仕事に支障が出ないかなどを確認した上で挑戦させてみるのも1つの手です。

また、別の問題として、上司が部下から「パワハラ」と言われるのを恐れて、簡単な仕事しか振っていないケースがあります。部下を指導し、成長させるのが上司の役目であること、「業務上必要かつ相当な指導」はパワハラにならないことを、研修などを通して上司に教育することも大切です。

以上(2025年8月作成)

pj00784

画像:ChatGPT