目次

1 社員が自由に行動するか、会社から指示を受けて行動するか

会社が業務終了後に新人歓迎会や忘年会を開く際、時折「会社の飲み会は労働時間だから、残業代は出ますよね?」と尋ねてくる社員がいます。「そんなわけがないだろう!」と反論したくなるかもしれませんが、実は注意が必要です。

労働時間の基本ルールは、

- 社員が自由に利用できる時間は、労働時間にならない

- 会社から指示(黙示の指示も含む)を受けて行動する時間は、労働時間になる

なので、飲み会が「自由参加か、強制参加か」などによって結論が変わってくるのです。「労働時間なのに賃金を支払わない」のは違法ですし、逆に「労働時間でない時間にまで賃金を支払う」のではコストがかさみます。

そして、会社の飲み会以外にも、育児や介護のための中抜け、セミナー、健康診断など、日常の中で労働時間かどうか判断に迷うケースはさまざまあります。判断が複雑なものもあるので、事例別にイメージをつかんだほうが無難です。以降でいくつかの事例について、法令や裁判例に基づく解釈を紹介するので参考にしてください。

2 会社の飲み会

会社の飲み会が労働時間に当たるかは、参加が自由かどうかで決まります。

- 「飲み会が自由参加」の場合、参加するかは社員次第なので、労働時間にならない

- 「飲み会が強制参加」の場合、会社から指示を受けて参加するので、労働時間になる

という判断になります。なお、明確に「強制参加」としていなくても、「欠席する社員にその理由を執拗に尋ねる」「参加しない場合に評価を下げる」など、

- 「暗に参加を指示している(黙示の指示)」と受け取れる場合、労働時間になる

と考えられます。

営業担当の社員が、上司から言われて取引先との飲み会に参加する場合も、基本的な考え方は同じです。取引上必要な接待で、上司の命令で飲み会に参加するなら労働時間になりますが、上司から「せっかく先方が誘ってくれているし、行ってみないか?」と誘われ、自分の意思で参加するレベルなら、労働時間にはならないでしょう。

3 中抜け

「子どもの保育園への送迎」「家族の介護」など、社員が私用で業務を中断することがあります。こうした中抜けの時間は、

会社から指示を受けず、社員が自由に利用できる場合、労働時間として扱わなくてもよい

とされています。労働時間を計算する場合、社員から1日の始業・終業時刻と一緒に中抜けの時間を報告してもらうなどして対応しましょう。

中抜けの時間は、「休憩時間(無給)」にすることも、社員の求めに応じて「時間単位年休(1時間単位で取得できる年次有給休暇)」とすることも可能です。ただし、どちらの場合も就業規則等で定め、事前に社員に周知しなければなりません。また、時間単位年休を導入するには労使協定の締結が別途必要です。

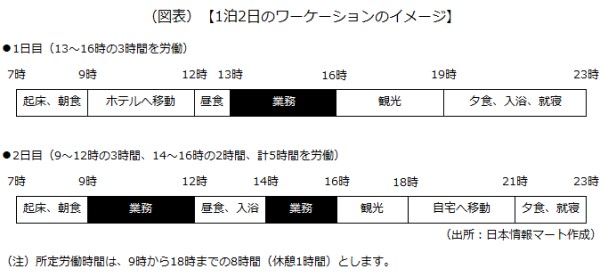

ちなみに、時間単位年休の時間は、社員の自由な行動が保障されていれば、労働時間になりません。例えば、就業時間が9時から18時までの会社(所定労働時間:8時間)で、社員が

- 9時から11時まで、2時間の時間単位年休を取得

- 11時から20時まで、8時間勤務(1時間休憩)

した場合、実際の労働時間は11時から20時までの8時間なので、法定労働時間内(原則として1日8時間、1週40時間)ということで残業は発生せず、割増賃金を支払う必要はありません。

4 テレワークや出張での移動時間

テレワークは、就業場所(自宅やサテライトオフィスなど)を、就業規則や雇用契約書で明示(限定)した上で実施します。とはいえ、社員が「より集中しやすい場所で作業したい」など、自分の都合でカフェや図書館に移動して作業することもあります。このように

社員自身の都合で就業場所を移動し、その間自由に利用できる時間は、労働時間として扱わなくてもよい

とされています。ただし、移動時間中に会社から指示を受けてノートPCなどで業務を行う場合や、会社がテレワークをやめて急遽出社するよう命じるなど、会社都合で就業場所を指定した場合は、会社の指揮命令下にあるとみなされ、労働時間になります。

出張の場合も基本的な考え方は同じです。自宅から出張先までの移動時間は、通常は労働時間になりませんが、上司と打ち合わせをしながら出張先に向かったり、会社から移動手段を指定されたり、会社から指示を受けてお金や製品を管理したりなど、会社の指揮命令下にあるとみなされる状況では、労働時間になります。

この他、建設業などの場合、一旦会社に集合してから現場に向かうことがありますが、この移動時間が労働時間に当たるのかも、移動の態様によって判断が分かれます。例えば、

- 「会社に集合し、資材を積み込んでから現場に向かうよう、会社から命令されている」など、移動時間が自由時間とはいえないので、労働時間になる

- 「現場に直行したい人は直行する」「会社に集合したい人は、集合してから向かう(車両運転者や集合時刻については各自が任意で決定)」など、移動の仕方を社員が自由に決められる場合、労働時間にならない

といった具合です。

5 始業時刻前の朝礼や着替え

会社の中には、始業時刻前の朝礼や着替えについて「始業時刻は9時だが、朝礼は8時50分から行う」「始業時刻前に作業着への着替えを完了させ、始業時刻とともに業務を始める」といったルールを設けているところがあります。

始業時刻に仕事を始められるよう準備をしておくのは、社員としてのマナーですが、

始業前の準備行為を「マナーでなく社内ルール」としている場合、労働時間になる

とされています。具体的には、

- 朝礼への参加や始業時刻前の着替えがルール化され、それが常態化している場合

- 朝礼に参加しない社員や、始業時刻前に着替えを完了しない社員への罰則がある場合

- 朝礼に参加しないと、その日の業務を行うために必要な情報が得られない場合

- 着替えを完了しないと業務を行えず、会社の更衣室でなければ着替えが困難な場合

などがそうです。

判断が難しいですが、始業前の準備行為については、「義務」ではなく「任意」であることを周知しておくのがよいかもしれません。義務付ける場合、就業規則等を改定して、朝礼や着替えにかかる時間分、始業時刻を前倒しする(または始業後に実施する)などの対応が必要になります。

6 仮眠

宿直など、1つの就業場所に長時間拘束される業務では、社員が現場で仮眠を取ることがあります。この仮眠については、

仮眠中、社員が会社の指揮命令下にあったかを基準に、労働時間になるかどうかを判断

します。例えば、ビルの管理会社の社員が、仮眠中でも、警報が鳴った際にすぐ対応するよう命じられている場合などは、

仮眠中も業務から完全には解放されているとはいえない(会社の指揮命令下にある)ので、労働時間になる

と考えられます。

ちなみに、一部の業種では、仮眠が労働時間として扱われないケースもあります。例えば、トラックの運転手は、「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」という告示により、

拘束時間(始業から終業までの時間)が「労働時間(作業時間+手待ち時間)」と「休憩時間(仮眠時間を含む)」に明確に区分されているので、仮眠は労働時間に当たらない

と考えられています。ただし、仮眠中であっても会社の指揮命令下に置かれているものと判断される場合(待機状態など)は労働時間となりますので、運用には注意が必要です。

病院勤務の医師・看護師や、社会福祉施設勤務の職員は、常態としてほとんど労働する必要のない勤務に従事するなどの要件を満たす場合、

所轄労働基準監督署長の許可を得ることで、労働基準法の労働時間、休憩、休日に関する規定が適用されなくなる(深夜労働の規定は適用される)

というルールがあります。ちなみに、医師・看護師などのように24時間対応が求められる職種では、「オンコール対応」といって緊急時に備えて自宅などで待機することが求められますが、

- オンコール対応の待機時間は、原則として労働時間には含まれない

- ただし、呼び出しの頻度や、呼び出された場合にどの程度迅速に病院に到着することが義務付けられているか、待機中の活動がどの程度制限されているかなどを踏まえ、労働時間とみなされることがある

という考え方になるようです。

7 セミナー・研修・勉強会

セミナー・研修・勉強会(以下「セミナー等」)は、受講内容などによって労働時間になるかの判断が異なります。例えば、

- 会社から参加が義務付けられている場合

- 業務を遂行する上で必須とされている内容を学ぶ場合(資格取得講座など)

- 参加しない場合に人事評価上の不利益があるなど、事実上参加が強制されている場合

などは労働時間になります。一方、社員が自己啓発やキャリアアップを目的に自分の意思で参加する場合、通常は労働時間になりません。

8 健康診断

健康診断はその種類によって、労働時間になるかの判断が異なります。例えば、

一般健康診断(定期健康診断など)は、職種に関係なく実施され、業務と直接の関連がないので、労働時間に含めなくてもよい(ただし、円滑な受診のため、受診時間分の賃金は支払うのが望ましい)

とされています。一方、特定の有害な業務に従事する社員に対して行う特殊健康診断(有機溶剤健康診断など)は、業務を遂行する上で実施が不可欠なので、労働時間になります。

以上(2025年10月更新)

(監修 弁護士 八幡優里)

pj00272

画像:design-Adobe Stock、ChatGPT